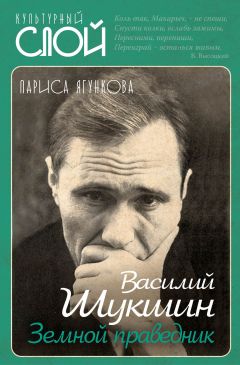

Текст книги "Василий Шукшин. Земной праведник"

Автор книги: Лариса Ягункова

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)

Глава восьмая

От этого хохота кому-то холодно

Явление «Калины красной» вызвало громадный интерес к автору, народ набросился на книги Шукшина, и, конечно, среди читающих были люди всего более приверженные театру. Они глянули на шукшинских героев как бы через театральный портал и обнаружили, что этот писатель очень сценичен. В самом деле, у Шукшина способ художественного исследования человека определен структурой драмы, при котором диалог – ключевой элемент поэтики. Своеобразие его героев, неповторимость их мышления выражены преимущественно через обращение к себе и другим лицам, причем, звучащее слово не только ставит героев в определенные отношения друг к другу, но и меняет эти отношения, усиливает энергию взаимодействия. Самосознание героев «сплошь диалогировано»[2]2

Мысль эта принадлежит исследователю творчества Ф. М. Достоевского М. М. Бахтину. Шукшин высоко ценил Достоевского, чувствовал свое духовное родство с ним. В их способе постижения мира и человека было много общего, притом, что Достоевский мыслил категориями многосложного повествования, а Шукшин был поборником «малых форм».

[Закрыть]. А если учесть, что почти во всех произведениях Шукшина заключено сильное драматическое содержание, то они легко переходят в область драмы. Открытия тут нет: Шукшин уже давно показал, на что он способен, претворив свою прозу в драматургию и осуществив постановку трех первых фильмов. Но то – в кино. А у театра иная природа воздействия на зрителя. Театр более условен, но в самой его условности есть нечто очень располагающее – действие творится прямо на глазах у публики, и в этом мощный стимул к сопереживанию, которое по сути и является отправной точкой восприятия искусства. Степень театральной условности зависит от режиссуры. Она важна во всяком театре, причем с предельной ответственностью режиссер должен подходить к инсценировке: необходимо сохранить мысль и дух оригинала. Но тут особые обстоятельства: Шукшин – сам режиссер, и его проза скорректирована чисто по-режиссерски: он буквально разводит действующих лиц по мизансценам. Остается только – вынести действие на площадку. В общем, рассказы Шукшина очень быстро оказались востребованы театром.

Одними из первых обратились к ним участники клубной самодеятельности. В 1973 году народный театр Дворца культуры Метростроя поставил спектакль «Охота жить». Автором инсценировки был молодой режиссер Виктор Комиссаров. Он выбрал четыре рассказа: «Охота жить», «Светлые души», «Верую», «Космос, нервная система и шмат сала». Главные роли во всех исполнял самодеятельный артист токарь-универсал Геннадий Горячев. Спектакль имел огромный успех и прошел около ста раз. Пятеро самодеятельных актеров стали лауреатами первого Всесоюзного смотра-конкурса самодеятельного творчества трудящихся. Об этом говорили по радио, писали в прессе. И, конечно, Шукшин был в числе зрителей. Он еще не думал тогда всерьез о театре и был приятно удивлен энтузиазмом актеров и реакцией публики. Надо сказать, что режиссер Комиссаров и актер Горячев первыми нашли выразительный способ постановки шукшинских рассказов, когда ведущий спектакль становится исполнителем всех главных ролей, по ходу действия меняя «маски»[3]3

Кстати, этот принцип был положен в основу последнего по времени нашумевшего спектакля «Рассказы Шукшина», поставленного в сезон 2008/09 гг. в Театре наций латвийским режиссером Алвисом Херманисом. Там инсценировались десять рассказов, главные роли во всех играл народный артист России Евгений Миронов.

[Закрыть]. Успех этой постановки подхлестнул интерес народных театров к творчеству Шукшина, начался настоящий марафон самодеятельных инсценировок. Не могли, конечно, пройти мимо Шукшина и профессионалы. Примерно в то же время главный режиссер Академического театра им. В. В. Маяковского А. А. Гончаров предложил студентам-первокурсникам своей объединенной актерско-режиссерской мастерской в ГИТИСе делать этюды по рассказам Шукшина. На втором-третьем курсе из этих этюдов сложились инсценировки, потом возник замысел – объединить несколько рассказов в одно представление. И, наконец, настал день, когда Гончаров вынес этот спектакль на малую сцену своего театра. Назывался он так же, как и четвертая книга рассказов Шукшина, – «Характеры». Эта инсценировка обошла потом многие театры страны. И вот тут-то Шукшин задумался о создании самостоятельного драматического произведения, внутренне цельного и завершенного.

Надо заметить, первую попытку написать «сказку для театра» Шукшин сделал еще в 1966 году. Правда, потом он все-таки решает поставить по ней фильм «Точка зрения». В одном из интервью он определяет его жанр: сказка-притча. Это история одного сватовства, увиденная поначалу глазами Пессимиста, а потом глазами Оптимиста. Одни и те же события обретают совершенно разную окраску. «Воплощая свой замысел в сценарий, – сказал Шукшин, – я поставил перед собой задачу показать вред и опасность двух крайностей – огульного очернительства жизни, беспросветного пессимизма – и с другой стороны беспочвенного оптимизма, своеобразной маниловщины». Это была его первая попытка написать философскую сказку: действие происходило в «неком царстве-государстве» и развивалось при посредничестве Мудреца (потом названного Волшебником). Он-то и вручал пессимисту Алику и оптимисту Эдику (заметим, Шукшин дал этим персонажам расхожие «кликухи» ненавистных ему «китов») некую волшебную веточку, которая открывает все двери и преобразует мир в соответствии с определенным взглядом на жизнь. Зритель должен был додуматься до истинной сути вещей: жизнь сама по себе не плоха и не хороша – она будет такой, какими будем мы. Надо сказать, «пессимистический» вариант был написан крепче и выразительней – «оптимистический» больше напоминал пародию на дежурную «молодежную» пьесу. «Чувствуется, автор хорошо узнал жизнь с плохой стороны», – пошутил один из участников творческого объединения прозаиков Центрального дома литераторов, обсуждавшего «Точку зрения» – к тому времени она уже была переработана в повесть. После весьма бурного обсуждения Шукшин на время отложил этот спорный материал – только в 1974 году он отдаст свою повесть-сказку в журнал «Знамя». Но огромный интерес к аллегорическому мифологизированному художественному творчеству будет сопутствовать ему всю жизнь и восторжествует в работе над сказкой-притчей «До третьих петухов». Опять-таки это будет скорее проза, чем драматургия. Вообще, шукшинские повести для театра – явление не традиционное с точки зрения жанра. Задуманные в расчете на сценическое или экранное воплощение, они писались не как пьесы, а скорее как тексты для прочтения. По стилю это плоть от плоти его прозы, но при этом они ясно выпадают из созданной им художественной картины мира.

Единственная, в полном смысле этого понятия, пьеса, написанная Шукшиным по уговору с Андреем Александровичем Гончаровым, – «Энергичные люди». Посмотрев спектакль «Характеры» на Малой сцене Академического театра им. В. В. Маяковского, Шукшин, по собственным словам, почувствовал «некий зуд» – так захотелось написать для театра. И, оказавшись к концу 1973 года в больнице, он позвонил Гончарову: пьеса почти готова. Студенты мастерской Андрея Александровича в ГИТИСе, они же участники спектакля «Характеры», сговорившись заранее с Шукшиным, подогнали к больнице машину и «украли» больного на несколько часов. За это время Шукшин прочитал пьесу театральной труппе.

«Читал он по клеенчатой тетрадке, где текст был написан от руки, – вспоминал А. А. Гончаров. – Больше того, в некоторых местах вместо реплик, которые Шукшин не успел сочинить, стояли многоточия, и Василий Макарович по ходу импровизировал. Сразу после читки он вручил нам клеенчатую тетрадь с текстом – я видел эти самые многоточия, – а позже забрал, чтобы закончить работу… Читал Василий Макарович поразительно. Как он читал, так ни мы, ни Большой драматический театр в Ленинграде не смогли сыграть. В чтении Шукшина яркость языка и гротесковые характеристики действующих лиц носили натуральный, естественный характер. Эти характеристики в его изложении были так поразительно соотнесены с его личной емкой актерской индивидуальностью, что гротесковые тенденции словно уходили. Наоборот, они становились абсолютно естественным, жанрово точным определением сцены»[4]4

Василий Шукшин. Собрание сочинений в 6-ти книгах. Книга третья. М., 1998 г. С. 355 – 356.

[Закрыть].

Интересно, что талант Шукшина-актера, ярко проявившийся при чтении собственной его пьесы, отметил и главный режиссер ленинградского Большого драматического театра Г. А. Товстоногов: «Волновался Шукшин ужасно, но прочел удивительно – со свойственным ему серьезом и юмором, и актеры просто покатывались от хохота. Смех вызывал не только сам текст: не меньшую реакцию вызывали и ремарки, полные авторского ироничного отношения к происходящему. Тут меня осенила идея: оставить голос Шукшина в спектакле, чтобы автор сам комментировал и объяснял происходящее. Тогда я попросил его специально записаться, и он сразу согласился»[5]5

Там же. С. 358.

[Закрыть].

Пьеса «Энергичные люди», сыгранная сначала в Москве, а потом в Ленинграде, вскоре обошла чуть ни все театры страны. Причина этого успеха, конечно же, не только в обаянии имени Шукшина, в упрочившейся «шукшинской легендарности». У пьесы есть несомненные достоинства. Социальная острота соединена в ней с яркой театральностью. Герои, или как тогда принято было говорить об отрицательных персонажах, «антигерои» этой пьесы – люди, живущие на нетрудовые доходы, проще говоря, спекулянты в крупных масштабах. Устроившись на крупные посты в торговых трестах и больших магазинах, они получили доступ к так называемому дефициту – всевозможному импорту (в эту категорию входили и продукты, и одежда, и мебель) – и организовали свою систему распределения жизненных благ – из рук в руки по принципу: ты – мне, я – тебе. В ту пору это было относительно новым, но быстро набирающим обороты общественным злом, порождавшим в обществе цинизм и неверие в общественный строй. И Шукшин, как честный человек, конечно, возмущался наглостью и безнаказанностью этой категории преступников. Он назвал их «энергичными людьми» и заклеймил в пьесе. Тут заговорил не только его талант сатирика, но и гражданское чувство. Тем более что явление «новых хозяев жизни» замалчивалось большей частью государственных управленцев, либо не понимавших до каких масштабов, угрожающих всей советской социальной системе, может вырасти это зло, либо успевших пристроиться к этой криминальной кормушке. Шукшин все прекрасно понимал и не намеревался отмалчиваться. По сути, он объявил войну узаконенному государством криминалитету. Его оружием был смех – язвительный и беспощадный, высмеивая «энергичных людей», Шукшин выводил их на общее обозрение и осуждение людишками вроде бы мелкими и ничтожными, чьи интересы не простираются дальше шкафа «Россари», коньяка «Наполеон», ну, самое большее, автомобильных покрышек – не случайно один из них называет другого «мелким щипачом». Но этому самому «мелкому щипачу» Шукшин вкладывает в уста целое обоснование воровства и спекуляции как общественно важного деяния. Вот что говорит Аристарх Кузькин жене, которая нашла у него в кармане записку от некой Соньки и вознамерилась отомстить своему благоверному, написав на него донос прокурору: «Я тебе прочитаю курс экономики. Чтобы ты не бегала и не мешала прокурору. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимаются экономикой, прекрасно знают, что воруют. Больше того, какой-то процент, кажется, пятнадцать процентов, специально отводится под во-ров-ство. Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой энергичных людей. Чем возместить мою энергию, мою инициативу? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть – я умею работать. Какое же мне за это вознаграждение? Никакого. Все знают, что я украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл, это и есть мои премиальные, это – мое, это мне дают по негласному экономическому закону…». На что супруга, Верунчик, ехидно отвечает: «А сколько тебе дадут по гласному?».

Действительно, и прокуратура, и суды работали вроде бы с полной отдачей; в то же время такие вот кузькины – у всех на глазах – жили припеваючи, и это заставляло думать, что «экономический принцип», обнародованный Шукшиным – отнюдь не выдумка писателя.

Не всякий художник мог высказаться с такой исчерпывающей прямотой. Но сама по себе эта декларативность была не свойственна творчеству Шукшина и впервые проявилась только в «Энергичных людях». В нем словно бы проснулся сатирик, под стать Маяковскому, имя которого носил театр, заказавший эту пьесу. Однако такая вот откровенность в сущности смутила главного режиссера А. А. Гончарова и заставила его несколько смягчить обличительный мотив – представить «энергичных людей» не особо опасными, заигравшимися в «хозяев жизни» шалунишками, жертвами неумеренной слабости к питию. Посылом к этому стала сама заложенная в пьесе театральность. Она состояла в том, что «антигерои», медленно и верно спиваясь, как бы впадают в детство и постоянно затевают какие-то ребяческие игры. В самый разгар попойки вдруг вылезают из-за стола, становятся гуськом и, курлыкая, махая руками «будто журавли», «летят на юг», или же, пристроившись за «паровозиком», толстяком-собутыльником, громко гудя, «едут во Владивосток». Эта смешная подробность, требовала отыграть ее на сцене со всевозможной изобретательностью – но она же позволяла исполнителям взглянуть на этих персонажей как на живых людей, не лишенных некого артистизма. Отсюда и пошел молодой режиссер Борис Кондратьев, руководимый Гончаровым. Словно бы в оправдание своей установки не очень-то клеймить «энергичных людей» Гончаров впоследствии ссылался на то, что он ощутил в авторском чтении «щемящую интонацию» «любви автора к своим героям и какой-то боли за них». Мол, «в пьесе этой шукшинской интонации не так уж и много, но в авторском чтении она была». Шукшин, занятый на съемках фильма «Они сражались за Родину», не мог принимать участия в работе над спектаклем, выпущенным только глубокой осенью 1974 года – уже без него.

Зато Шукшин успел поучаствовать в работе над спектаклем ленинградского Большого драматического театра и увидеть результат, полностью отвечающий его замыслу. Выступая на обсуждении спектакля после премьеры, он сказал, что именно эта постановка заставила его поверить в собственные силы и свою необходимость театру.

Второй пьесой, начатой вслед за первой в декабре 1973 года и нашедшей свое сценическое воплощение, была, строго говоря, не пьеса, а «повесть для театра», причем далеко не законченная «А поутру они проснулись». Такое название дала последнему произведению Шукшина редакция журнала «Наш современник», осуществляя публикацию в июне 1975 года. Трудно сказать, во что вылился бы замысел писателя в окончательной редакции, но в таком незавершенном виде – это своеобразный опыт социологического исследования в драматургической форме. Восемь человек просыпаются в вытрезвителе. Одним позарез нужно вспомнить, что же было накануне, «за что сюда упекли»? Другие относятся ко всему происходящему с полным равнодушием – первый раз что ли? Появление социолога с опросными листами подхлестывает память и в то же время вызывает раздражение: ходят тут всякие, бередят душу… Пьянство, безусловно, тревожило Шукшина, как социальное зло, и он явно хотел проанализировать, в чем его корни. В героях этой повести персонифицировались представители самых разных кругов – большинство было обозначено именно по социальному признаку: тракторист, электрик, урка, очкарик (стало быть, интеллигент). Был еще сухонький (видимо, пенсионер), нервный (может быть, инвалид), мрачный (кажется, спортсмен-тяжеловес). Шукшин не успел до конца определить концепцию повести, статус действующих лиц, да и сюжет в его драматическом развитии толком не просматривался. Но когда начался «шукшинский бум», все это не помешало нескольким театрам осуществить постановку, причем с жанровой и философски-нравственной стороны каждый режиссер решал этот спектакль по-своему – и все они были, в сущности, далеки от Шукшина с его тревогой и болью за выломившегося из «перекошенного» общества и пустившегося «во все тяжкие» человека.

Зато никто не спешил ставить повесть-сказку «До третьих петухов». Но не потому, что постановка потребовала бы очень сложной сценографии. Вокруг этого произведения накручивались слухи. Говорили, что сказка полна злободневных крамольных смыслов. Что, в сущности, это сатира на чиновно-бюрократическое советское общество. Что под видом чертей в ней изображены передовые посланцы западной экспансии, направленной против России и проникшей буквально во все поры общества, в том числе и в святую святых – церковь. А в образе Мудреца выведен кто-то из самых высоких руководителей государства.

…Ивана-дурака, героя русских сказок, не приемлют герои других литературных произведений: требуют, чтобы тот до третьих петухов принес от некого Мудреца справку, удостоверяющую, что он не дурак, а умный. Свой брат – фольклорный Иван Муромец сочувственно обещает следить за Иванушкой на всем его пути и в случае опасности предупреждать кличем: «Ванька, смотри!». Но Иван хочет жить своим умом и пренебрегает каждым предупреждением, отчего всякий раз попадает в новую переделку. А переделок ему выпадает много. Нелегко добраться простому Ваньке до Мудреца. Кастовость порождает бюрократию. А бюрократия поощряет клановость. И чтобы пройти по бюрократической лестнице на самый верх, надо поистине быть семи пядей во лбу. Далась же Ивану эта справка – можно было и без нее обойтись: наняться к Бабе-Яге строить коттеджик, пристроиться шутом к Змею Горынычу или сойтись поближе с чертями, у которых всегда есть выпивка и закуска. Но если бы еще не надо было плясать перед Змеем Горынычем и чертями! Иван этого терпеть не мог, а приходилось. Предупреждал знакомый Медведь не связываться с чертями – но не утерпел Иван и доказал чертям, какой он умный: придумал, как им проникнуть в монастырь. За это изящный среднего возраста черт в очках отправил его в канцелярию, прямо на прием к Мудрецу. И опять-таки пришлось плясать за справку – теперь уже перед пассией Мудреца, царевной Несмеяной – но тут, когда раздухарившиеся гости устроили настоящий шабаш, Иван не растерялся и выкрал из штанов Мудреца печать. Теперь уже он сам мог выдавать справки. Однако же на обратном пути не миновал избушки Бабы-Яги, где едва не был совращен ее усатой Дочкой и не съеден возревновавшим Змеем Горынычем. Выручил Ивана легендарный донской Атаман, срубивший Змею все три головы: хорошая все-таки штука – солидарность фольклорных героев. Так что еще до третьих петухов успел Иванушка вернуться в свою библиотеку, показать всем сомневавшимся в его уме печать от Мудреца и занять свое место на самой верхней полке.

Так выглядит эта сказка в простодушном пересказе. Но на самом деле все не так просто. Сказка явно вдохновлена подлинной жизнью очень хорошо известных Шукшину кланов – литературного и кинематографического. Сказочные персонажи время от времени оборачиваются совершенно реальными, можно сказать, узнаваемыми вплоть до портретного сходства, лицами, а сквозь фольклорные речевки неожиданно пробиваются подслушанные в кабинетах и кулуарах дежурные сентенции и дешевые откровения. Можно сказать, Шукшин лихо спародировал суетную, лицемерную и неискреннюю возню околотворческой чиновной верхушки и ее прихлебателей. Кто-кто, а уж Шукшин прекрасно изучил эту публику и досконально знал все их приемы обольщения и устрашения.

Вот, например, как увещевает Ивана Баба-Яга:

– Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я как только тебя увидела, так сразу подумала: «Ох, и талантливый парень!». У тебя же на лбу написано: «талант». Ты хоть сам-то догадываешься про свои таланты? Или ты полностью поверил, что ты – дурак?

А после уверений Ивана, что он-то в это, конечно, не верит, Баба-Яга как бы между прочим спрашивает: «Ты строительством когда-нибудь занимался?»

И, услышав, что Иван «с отцом, с братьями теремки рубил», тут же «раскрывается»: «Понимаешь, хочу коттеджик себе построить. Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?».

Или вот Иван по приказу Змея Горыныча поет: «Хаз-булат удалой…». Но едва он доходит до слов «Она мне отдалась…» – как Горыныч требует: «Пропусти».

«– Горыныч, так нельзя, – заулыбался Иван, – из песни слова не выкинешь.

Горыныч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта нехорошая тишина.

– Но ведь без этого нет же песни! – занервничал Иван. – Ну? Песни-то нету!

– Есть песня, – сказал Горыныч. – Так даже лучше – лаконичнее.

– Ну, смотри, что они делают! – Иван даже хлопнул себя в изумлении по ляжкам. – Что хотят, то и делают! Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни! Не буду петь лаконично. Все.

– Ванюшка, – сказала Баба-Яга – не супротивничай.

– Господи, сколько надо терпения, – вздохнула первая голова Горыныча. Сколько надо сил потратить, нервов… пока их научишь. Ни воспитания, ни образования… Это грубо, Иван. Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь… как ты живешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности?.. Как там дальше-то? С Хаз-булатом-то?

– Он его убил, – покорно сказал Иван… Заканчивается песня так: „голова старика покатилась на луг“.

– Это тоже не надо. Это жестокость, – сказала голова.

– А как надо?

Голова подумала:

– Они помирились. Он ему отдал коня и седло – и они пошли домой».

Комментарии, как говорится, излишни.

Отпущенный Горынычем и Бабой-Ягой Иван жалуется встреченному Медведю:

«– Как же он меня исковеркал! Всего изломал.

– Бил что ли?

– Да и не бил, а хуже битья. И пел перед ним, и плясал… Тьфу! Лучше бы уж избил…

– Унизил?

– Унизил. Да как унизил! Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их. А?

– Брось, – сказал Медведь, – не связывайся. Он такой, этот Горыныч… Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то, слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде достанут».

Еще одна шайка на пути Ивана – черти, осадившие монастырь. Шукшин со вкусом рисует обстановку «вялого бедлама после бурного шабаша»: кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты.

Иван ведет с чертями переговоры относительно справки:

«– А какую справку, Ваня? Они разные бывают… Бывает – характеристика, аттестат… Есть о наличии, есть об отсутствии, есть „в том, что“, есть „так как“, есть „ввиду того, что“, а есть „вместе с тем, что“ – разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?.. Мы можем сделать любую справку, надо только понять – какую?».

Но Ивану не нужна «липовая» справка от чертей – ему подавай справку от Мудреца. И тут Иван вступает в сговор с чертями: они помогут ему проникнуть к Мудрецу, а он за это поможет им вломиться в монастырь. Прелестная деталь: «два черта побежали куда-то, а Изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал», – так и видишь Шукшина в коридоре Госкино в обнимку с каким-нибудь «хромым чертом Анатолем».

Способ, предложенный Иваном, прост и коварен: черти разучат и споют перед стражником русскую народную песню «По диким степям Забайкалья» – стражник поверит, что это свои – и откроет двери.

«Здесь надо остановить повествование, – пишет Шукшин, – и, коль возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые – ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко: черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином – в любви, в сострадании».

Да, весь ужас в том, что искусство – даже высокое, великое – беззащитно перед корыстными наглецами, и те его хищно используют в своих целях. Уж Шукшин-то на это нагляделся досыта, и боль свою, наконец-то, выплеснул.

– «„Камаринскую!“ – раскапризничался Изящный черт. – Иван нам спляшет. „Камаринскую“! Ваня, давай!

– Пошел к дьяволу! – обозлился Иван. – Сам давай… с другом вон.

– Тогда я не посылаю с тобой черта, – сказал Изящный. И внимательно, злобно посмотрел на Ивана. – Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему ни-ког-да не попадешь.

– О, проклятье! – застонал Иван. – Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?

– „Камаринскую“! – велел Изящный черт. – „Пошехонские страдания“.

Черти-музыканты заиграли „Камаринскую“. И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел, пристукивая лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал.

– Эх, справочка! – воскликнул он зло и горько. – Дорого же ты мне достаешься!..».

Попав, наконец, в приемную к Мудрецу, Иван, набравшийся от чертей наглости и дерзости, набрасывается на секретаршу:

«– А-н… Ты решила, что я шут гороховый. Что я – так себе, Ванек в лапоточках… Тупой, как ты говоришь. Так вот знай, я мудрее всех вас… глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете? Сороки. Вы пустые, как… Во мне суть есть, а в вас и этого нету…»

– Предисловий начитался, – поясняет девице «выступление» Ивана появившийся черт. – Сиди тихо, счас нас примут…

Появляется некто маленький, седенький – сам Мудрец. Шукшин изображает почти портретное сходство с одним из кинематографических «бонз», но это отнюдь не шарж на одного-единственного человека; это собирательный образ – много их прошло перед ним, чиновников от искусства. Конечно, были среди них и умные, дельные люди, но сколько же попадалось таких вот Мудрецов, ответственных за идеологию и помешанных на резолюциях:

«– „Что вам надо в монастыре? Ваша цель?“ – приступает он к допросу черта.

– Разрушение примитива, – твердо сказал черт.

Мудрец погрозил ему пальцем.

– Озоруете. А теоретически не готовы.

– Нет, ну серьезно… – заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. – Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят… положа руку на сердце, неужели неясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете – мода? А я скажу: да, мода! Но ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают…».

Начинается псевдоумный разговор, очень напоминающий сентенции Глеба Капустина из рассказа «Срезал».

«– Тут, очевидно, следует говорить не моде, – заговорил старик важно и взволнованно, – а о возможном положительном влиянии крайнебесовских теорий на некоторые устоявшиеся нормы морали…

– Конечно! – воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами. – Конечно, о возможном положительном влиянии…».

Наконец, Мудрец отпускает черта, на всякий случай, погрозив ему пальцем: «Идите. И – с теорией, с теорией мне!.. Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу!».

Все это – картинки с натуры: «Черт мелко кивая головой, улыбаясь, пятился, пятился к выходу… Задом открыл дверь и так с подкупающей улыбкой на мордочке исчез».

А старичок приступает к Ивану. И опять – то же самое: «петь умеешь, плясать умеешь»? Иван нервничает, а старичок настраивается на откровенность: «Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю – боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей… По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки…».

Тут вошедшая секретарша Милка докладывала:

«– Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.

– Разбился?

– Разбился.

Старичок подумал…

– Запишите, – велел он. – Кот Тимофей не утерпел… Какая по счету резолюция на сегодня?

– Семьсот сорок восьмая».

Это тоже – с натуры. Только не кот прыгнул с восьмого этажа, а человек, кинорежиссер, да еще в заграничной командировке. А это уже вопрос идеологический. Так, шифруя подлинные события, прибегая к аллегории, пародируя действительность, Шукшин повествует о своем «крестном пути в искусство». Конечно, подлинная жизнь была другой – сложной, интересной, богатой событиями, до краев заполненной любимым делом. Но однажды припомнил он все горькое, обидное, что отравляло ему жизнь, перетолок свои обиды с русским фольклором и написал эту сказочку.

Похождения Ивана на этом не кончались. Вместе с Мудрецом он отправился «пощипать ягодки» в дому у красавицы Несмеяны, в просторечии просто Алки, изнывающей вместе со своими друзьями от скуки – и плясать бы здесь, и петь снова Ивану, но уж теперь он вывернулся, благо никто здесь всерьез не принимал Мудреца, а потому удалось выставить его на посмешище и завладеть печатью.

А впереди еще монастырь, который никак не обойти по пути назад, и в монастыре распоясавшиеся черти, которые собираются переписать иконы, потому что «они устарели», а вместо них выставить свои портреты – и это все по вине Ивана, научившего их, как обмануть стражника. Но чаша позора еще не испита: будет еще и грехопадение с усатой дочкой Бабы-Яги – какой уж тут путь к себе! А ведь пошел-то набираться уму-разуму! Хоть и с печатью вернулся Иван, да с опустошенной душой – кругом виноватый! Вот она печать – а что дальше?

«– Садись, Ванька, на место и сиди, – велел Илья. – А то скоро петухи грянут.

– Нам бы не сидеть, Илья! – вдруг чего-то вскипел Иван. – Не рассиживаться бы нам!..

– А чего уж? – удивился Илья. – Ну, спляши тогда… Чего взвился-то?..».

Вот что в итоге – снова Ивану предлагается сплясать. Видно, судьба его такая. Что бы там ни присоветовали соседи по книжной полке, Илья Муромец с донским Атаманом – посидеть сиднем и покрепче подумать или – «сарынь на кичку» – разгуляться на Волге, а только неумолимый глас петуха заставляет всех умолкнуть и врасти в свои переплеты. «Тут и сказке нашей конец. Будет, может быть, другая ночь… Может быть, тут что-то еще произойдет… Но это будет уже другая сказка. А этой – конец».

Только – конец ли? Не оставляет впечатление, что работа над этой повестью для театра не завершена. Более того, что последние строки дописаны чьей-то рукой. Тем не менее, повесть-сказка «До третьих петухов» существует именно в том виде, в котором уже после смерти Шукшина была напечатана журналом «Наш современник». И благодаря ощутимому, но не ясному для большинства читателей подтексту и отсутствию внятных комментариев, возбуждает настойчивые попытки расставить идеологические акценты. Чаще всего приходится слышать, что название «До третьих петухов» не принадлежит Шукшину, что называл он свою сказку иначе – «Ванька, смотри!», и это название явно указывает на сокрытую суть повести – предостережения, повести-предугадания. Некоторые совершенно всерьез пишут о том, что Шукшин наметил в этом произведении пути выхода из того тупика, в который двигалась Россия. Что же касается главного героя, то в нем чудится не больше, не меньше, как обобщенный образ русского человека, защитника и спасителя Отечества.

Но имеющий глаза да видит – ничего этого в повести-сказке Шукшина нет. А есть совсем другое: сатирическое изображение касты «творцов», удобно пристроившихся при искусстве. И Змей Горыныч о трех головах, которые все время обмениваются мнениями, – это своего рода худсовет. И монастырь – это, скорее всего, студия, святилище искусства, куда ворвались разухабистые прохиндеи. А уж приемная Мудреца и сам Мудрец – это явное Госкино во главе с председателем, этакий командный пункт. Безусловно, именно о таком руководстве Шукшин писал в своих рабочих тетрадях: «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Осталось одно объяснение при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству»[6]6

Василий Шукшин. Тесно жить. М., 2006. С. 491.

[Закрыть]. И он бил по этой глупости – потому и выдумал своего Ивана-дурака. Он хотел защитить искусство от чиновника-крючка, который победил революционера.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.