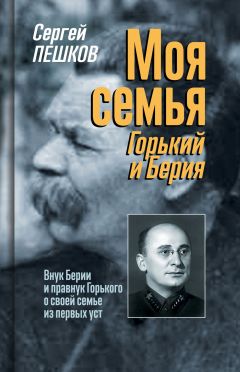

Текст книги "Моя семья: Горький и Берия"

Автор книги: Сергей Пешков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)

Горький в Германии

В первых числах ноября 1921 года в Берлин приехал А.М., совершенно больной, с крайне переутомленной нервной системой, с тромбофлебитом, цингой и кровохарканьем, мучительными приступами астмы. Один из лучших специалистов по легочным болезням доктор Фридрих Краус, обследовав А.М., нашел его здоровье внушающим опасения: «Сердечная сумка срослась с легочной плеврой, и рентгеновский снимок показал, что осталась только треть легких».

Здоровье Максима также оставляло желать лучшего, сказывались и последствия «испанки», и постоянные поездки из Рима в Берлин и обратно с дипломатической почтой в очень непростой обстановке того времени. О том, что творилось в Италии, Максим писал: «В Италии сейчас такая дикая анархия, какой нельзя себе представить в России. Бои между коммунистами и faschist’ами идут по всей стране. Убивают десятками, жгут живьем… фашисты субсидируются не правительством, а банками, каждый фашист получает 50 лир в день. Они настолько терроризировали население страны, что многие деревни пусты совершенно».

В одной из поездок в Рим с Максимом произошел очень неприятный инцидент: в городе Тренто его сняли с поезда и арестовали. Как он позже рассказывал домашним, фашисты грозили ему расстрелом, но Максим, прекрасно говоривший по-итальянски, убедил их отправить его в местный штаб, а по дороге расположил к себе конвоиров, и его отпустили. И он уже без приключений добрался до Рима. Так, благодаря его хладнокровию и настойчивости диппочта была доставлена по назначению.

В начале декабря 1921 года А.М., Максим и Надежда выехали в Южный Шварцвальд, в курортное местечко Санкт-Блазиен, расположенное неподалеку от швейцарской границы. По определению Горького – «дыра среди высоких гор и больных людей». Под окнами – «маленькое милое кладбище», где хоронили умерших пациентов, «и больше никаких удовольствий». Приходилось соблюдать строгий немецкий санаторный режим: «Лечусь. Два часа в день лежу на воздухе, во всякую погоду, – здесь нашего брата не балуют: дождь – лежи! Снег – тоже лежи! И смиренно лежим».

О некоторых других методах «лечения» с юмором пишет Максим: «Усовершенствованные методы лечения разряженным воздухом за последнее время обогатились новыми открытиями. Звуковое лечение и вибрация. Под окнами нашего папаши установлена круглая пила, которая зверским свистом приводит его в состояние раздражения; кроме того, в подвале почти круглые сутки работает электрическая прачешная с машиной в 1000 лошадиных сил, которая хочешь – не хочешь (весь дом шатается) способствует дрожанием целям массажа, так сказать, и укреплению нервной системы. Ночью – она же усыпляет страдающих бессонницей. Интересно, что из машины со столь скромными целями здесь сумели извлечь столько пользы для человечества».

Благодаря чистому горному воздуху Максим стал быстро поправляться, да и здоровье А.М. медленно, но улучшалось. Горький много работал, заканчивал «Мои университеты», писал рассказы. В утренние часы, по мнению А.М. наиболее подходящие для творчества, Максим и Надежда, чтобы не мешать ему, уходили на прогулки далеко в горы. Максим писал матери: «Несколько раз, с целью убедиться в существовании Альп, мы потели, взбираясь на окружающие вершины, но всякий раз именно то место, где, по рассказам старожилов, находится вышеупомянутая цепь, было покрыто тучами, облаками, туманами и прочими атмосферическими испражнениями, настолько, что мы в существование сих возвышенностей теперь сомневаемся».

Редко, когда выпадал снег, катались на лыжах, санях, спускались в долину. В определенные часы Максим работал с отцом: нужно было сортировать большое количество писем, приходящих к Горькому из России и других стран, иногда их переводил, печатал на машинке ответы. Вместе с Надей под руководством местного учителя совершенствовал немецкий язык. А.М., в свою очередь, начал изучать французский (правда, без особого успеха – не хватало времени), писал Ромену Роллану: «Хотел бы видеть Вас, но сначала научусь говорить на Вашем языке».

Посетителей в это время немного. Приезжал бывший владелец питерского ресторана и одновременно поклонник большевиков Адолий Родэ с женой, в первые послеоктябрьские годы он заведовал Домом ученых. Заезжал писатель Альберт Пинкевич – он работал в горьковской Комиссии по улучшению быта ученых и в издательстве Зиновия Гржебина. В этом же санатории, и вряд ли случайно, проходил курс лечения Николай Бухарин. Но самым радостным событием стало появление крестника А.М. – Зиновия Пешкова. «Был у меня майор З. Пешков, – все-таки это славный парень, взял определенную линию и – стойко, упрямо идет по ней», – писал А.М. в Москву Екатерине Павловне.

Максим хандрил. Свободного времени предостаточно, как употребить его с пользой – неизвестно. «Живем по-прежнему – никак. Кроме гуляния, чтения и рисования – ничего не делаю», – писал он матери.

Погода до начала февраля держалась скверная – дождь, туман, грязь, пошел снег – все замерзло, температура опускалась до минус восьми градусов. В холодные сырые вечера они мечтали: хорошо бы снять для А.М. дачу на лето в Италии, на берегу теплого моря, «пожить на солнце, половить рыбу».

В апреле вернулись в Берлин. Горького очень беспокоило состояние здоровья сына: ослабление памяти, повышенная нервозность, безволие. По его настоянию Максим посетил доктора, и тот объяснил, что организм, победивший серьезную болезнь, затратил массу энергии – отсюда и нервная слабость. Рекомендовал впрыскивать раствор железа. А.М. писал о состоянии сына Екатерине Павловне: «Относится к себе все еще несерьезно и о будущем своем – не думает. Но – беззаботность по отношению к будущему – явление общее, это уже не болезнь, ею страдают не только мальчики, а и серьезные политические деятели, даже целые нации. Я наблюдаю это болезненное явление всюду и на всех встречных. Черт его знает, что будет завтра! А потому – используем, возможно полнее, сегодняшний день! Молодежь, конечно, особенно беззаботна».

Наверное, в письме многое справедливо, но справедливо и то, что Максим, мечтавший о самостоятельной работе, в сложившейся обстановке просто не видел возможности приложить к чему-либо свои силы. «Очень тянет в Россию, гнусно все-таки здесь», – писал он матери. Он все еще надеется на скорое возвращение, и действительно А.М. 7 апреля из Берлина сообщал писателю Георгию Гребенщикову: «Проживу здесь месяца два, потом еду домой».

Но… 8 июня 1922 года в Москве начался судебный процесс над 34 членами Партии социалистов-революционеров. По приговору суда, оглашенному 8 августа, 15 обвиняемых приговорили к расстрелу, 9 – к тюремному заключению. Возмущенный Горький отправил открытое письмо Анатолю Франсу: «Убедительно прошу Вас: обратитесь еще раз к советской власти с указанием на недопустимость преступлений…»

Он пишет заместителю председателя Совнаркома Алексею Рыкову:

Алексей Иванович!

Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством, это будет убийство с заранее обдуманным намерением – гнусное убийство.

Я прошу Вас сообщить Л.Д. Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо Вам известно, что за все время революции я тысячекратно указывал советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране.

Это письмо было разослано всем членам Политбюро ЦК, и с подачи Льва Троцкого началась методичная травля Горького в советской прессе. В «Известиях» Карл Радек назвал А.М. «мелкобуржуазным попутчиком русской революции», а «Правда» прямо утверждала, что Горький «вредит русской революции» и с ним нужно расправиться, «как с больным зубом».

При активном участии Горького на Западе развернулась кампания в защиту обвиняемых. С протестом против судебного процесса выступили Анатоль Франс, Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн и Герберт Уэллс и многие другие. Конечно же, теперь уже ни о каком скором возвращении в Россию не могло быть и речи. Остается добавить, что 14 января 1924 года Президиум ЦИК СССР все-таки заменил приговоренным на этом процессе высшую меру наказания лишением свободы на пять лет, а остальным сократил срок наполовину.

Врачи рекомендуют Горькому морской воздух, и с июня он вместе с близкими перебрался в Херингсдорф, городок на берегу Балтийского моря, в получасе от Свинемюнде и в четырех часах от Берлина. Была снята вилла с мансардой: А.М. устроился на втором этаже, Максим и Надежда – внизу, мансарда – для гостей. Вместе с ними жила и Лидия Федоровна Шаляпина, которая к тому времени рассталась с мужем, а с начала августа к ним присоединился земляк А.М., композитор и пианист Исай Добровейн. «Играю здесь каждый вечер, потому что Алекс[ей] Макс[имович] тоскует и другого способа разогнать тоску – нет», – писал он жене.

Сюда приезжало много гостей: Федор Шаляпин, Алексей Толстой, Иван Соколов-Микитов, заезжал по делам Владислав Ходасевич – он был одним из редакторов журнала «Беседа». Вечерами Толстой читал главы новой фантастической повести «Аэлита», Горький – свой удивительный рассказ «Отшельник».

С новостями о событиях в СССР приезжали дипломатические работники из полпредства в Берлине, передавали А.М. письма, рукописи молодых писателей, привозили новые книги. С особой радостью получал Горький книги группы писателей «Серапионовы братья», особенно им опекаемой. Новые произведения Константина Федина, Вениамина Каверина, Михаила Зощенко, Всеволода Иванова с удовольствием читали все домашние.

И все же настроение у Горького – подавленное. Об этом Максим сообщил Марии Будберг, и она сразу же выехала в Херингсдорф. До виллы добралась вечером, двери уже были закрыты. Она обошла дом, постучала в освещенное окно, и когда Максим открыл створки, влезла в комнату, где все сидели за чаем, вызвав тем самым бурю восторга. Именно с этого дня она стала полноправным членом семьи, А.М. предложил ей стать его личным секретарем.

В подарок Мария Игнатьевна привезла потешного щенка фокстерьера – Кузьку, ставшего всеобщим любимцем. Она прекрасно справлялась с секретарской работой, и Горький не раз повторял: «Без нее – я как без рук и без языка». Работал он по-прежнему очень много, писал по 8–10 часов в день, очень уставал. Вечерами Максим устраивал импровизированные представления – Лидия Шаляпина, аккомпанируя себе на гитаре, пела цыганские романсы и старинные русские песни. Все это делалось, чтобы А.М. мог отдохнуть, и он с удовольствием принимал участие в этих вечерах, сам сочинял смешные куплеты, которые тут же исполнялись присутствующими.

Осенью 1922 года из СССР высылали две сотни представителей творческой интеллигенции, среди которых были известные философы Николай Бердяев, Иван Ильин и Семен Франк. После такой акции советского правительства Горький окончательно отказался от скорого возвращения на родину. Но и в Германии жить становилось все тяжелее. «Европа сходит с ума», – писал он Ромену Роллану. На конференции союзников, проходившей в Лондоне с 29 апреля по 5 мая 1921 года, страны-победительницы определили сумму репараций в размере 132 миллиардов марок золотом и потребовали от Германии соблюдения всех пунктов Версальского договора. Это вызвало чудовищную инфляцию и резкое падение уровня жизни населения. Весной и летом 1922 года Германия погрузилась в глубочайший кризис.

И опять Берлин, опять бесконечные встречи, приемы и т. д. В результате наступило ухудшение едва окрепшего здоровья А.М., и Максим срочно стал подыскивать дачу где-нибудь в спокойном месте, но недалеко от Берлина. Выбрали дачную местность Фюрстенвальде, Бад-Зааров – маленький уютный городок в двух часах от Берлина, летний курорт. Зимой жизнь здесь замирала, и Максиму с большим трудом удалось уговорить владельца одного из отелей сдать целиком второй этаж с условием не подселять больше никого из посторонних.

После шумного Берлина все особенно оценили спокойную и размеренную жизнь. А.М. буквально «набросился» на работу. Обязанности секретаря лежали на Марии Игнатьевне, но и Максим продолжал помогать отцу, особенно во время ее частных отъездов, ведь она, как писал Горький, «непоседлива, как маленькая птичка, и, только что съездив в Париж, уехала в Ревель».

В ноябре 1922 года по приглашению А.М. приехала Валентина Ходасевич, давняя хорошая знакомая, – вместе с мужем художником Андреем Дидерихсом они жили в квартире А.М. и Андреевой на Кронверкском проспекте в Петрограде с начала 1919 года и до самого отъезда Горького за границу.

Как и в прежние питерские времена, зажили маленькой коммуной. У А.М. всегда было много посетителей, заглядывают старые знакомые – Лидия Шаляпина, артист и режиссер Константин Миклашевский. Недалеко от вокзала в маленькой гостинице поселился Владислав Ходасевич с женой – поэтессой Ниной Берберовой. В этой же гостинице наездами из Берлина останавливался поэт Андрей Белый. Они часто заходили к А.М. на огонек, и, конечно, он рад был в часы отдыха такому общению. Какое-то время гостил поэт Андрэ Жермен, из Берлина наезжали художники, среди них – Натан Альтман с Эльзой Триоле (будущей женой Луи Арагона) и безответно влюбленным в нее Виктором Шкловским.

Когда установилась хорошая погода, всей домашней компанией выезжали в Берлин – «предаться разврату», по выражению А.М., а заодно и заняться накопившимися делами. Ходили по музеям, посетили зоологический сад, цирк, смотрели фильм по рассказу Алексея Толстого «Поликуша» с Иваном Москвиным в главной роли. И сам фильм, и игра актеров произвели на всех большое впечатление.

Максим и Надежда ездили на встречу со студийцами, с артистами 1-й студии МХТ, приехавшими на гастроли в Берлин. Побывали в гостях у Алексея Толстого, где встречались с Сергеем Есениным, которого А.М. считал величайшим русским лириком, и с Айседорой Дункан. На концерте, посвященном пятилетию Октябрьской революции, «выступал А. Толстой, читал свой новый роман (Аэлита), он будет печататься в “Красной нови”, обязательно читай, вещь замечательная», – писал Максим матери.

Вечерами собирались в большой столовой, играли в карты, слушали музыку. Бывали и забавные посетители – однажды после ужина художник и поэт-футурист Иван Зданевич читал свои стихи. Читал весьма оригинальным способом – в необычайно быстром, «пулеметном» темпе, одновременно раскладывая на столе пасьянс. Он то вращался на одном месте, то обегал всю комнату, и ни на мгновение не прерывал чтение… Стихов никто не понял, но впечатление – ошеломляющее.

Еще одну историю из зааровской жизни рассказала Валентина Ходасевич: «Приближалась Масленица, и мы обсуждали, как ее отпраздновать. Алексей Максимович сказал, что блины нам не осилить – кухарку-немку еле научили делать котлеты и щи, на нее рассчитывать не приходится, и он предложил пельмени. Тесто и фарш он сделает сам и будет всем руководить. А женщины (Тимоша[3]3

Это прозвище Надежда Алексеевна получила от А.М. Об этом рассказывала Ирина Гогуа: «Она как-то вышла к столу подстриженная, с короткими волосами. Горький посмотрел и сказал: “Совсем как Тимоша”. С тех пор и пошло». Волосы ей остригли после сыпного тифа, и когда она ходила в шляпке, то из-под нее выбивались клочковатые волосы, на это обратил внимание А.М., сказав, что вот так кудри торчали из-под шапок у русских извозчиков, которых все звали Тимофеями – Тимошами. Прозвище сразу же приклеилось к Надежде Алексеевне.

[Закрыть], я, Берберова и Галина Суханова, которую нужно вызвать из Берлина) будут помогать».

Подсчитали, что с приглашенными наберется человек двадцать. Горький предложил слепить полторы тысячи пельменей – не меньше чем по пятьдесят на человека, да еще и угостить хозяина, кухарку, горничную. После завтрака все пошли на кухню, и под руководством А.М. началась работа. Приготовление фарша и теста А.М. взял на себя, а женщины, следуя его указаниям, лепили пельмени.

Вдруг хозяин-немец, с любопытством наблюдавший за кухонными манипуляциями, вызвал Максима в коридор, откуда через некоторое время послышались сердитые крики: оказывается, хозяин «вполне серьезно» предложил устраивать время от времени пельмени с участием Горького, он даже возьмет расходы на себя, а рекламируя свой санаторий, напишет, что сам «великий Горький» делает у него «Russische Pelmyenien». В таком случае он в дальнейшем не будет увеличивать цену за проживание в гостинице… Вот жалко, что раньше не уговорились и не было фотографа, чтобы сделать снимки Горького, работающего на кухне…

Тут-то Максим и взорвался. Алексей Максимович хохотал и говорил сквозь кашель:

– Вот это нация! Учиться надо.

Все очень много рисуют: Иван Ракицкий – свои любимые тропические джунгли, Валентина Михайловна и Максим – наиболее поразившие их картинки берлинской жизни.

У Надежды Алексеевны обнаружились хорошие способности к рисованию, и она, по словам А.М., «обложившись красками, купила себе халат, подобный фельдшерскому, и успешно мажет этюды с натуры мертвой». Максим, вдохновленный ее примером и успехами, также начинает рисовать, «все более умело и забавно». Как отмечал отец, «удивительная фантазия у этого парня и, кажется, из него выйдет что-то оригинальное». Но «заниматься серьезно и упорно – не способен. Вот на Марс он поехал бы, а также готов опуститься на дно морское для изучения политики глубоководных лягушек».

Пожалуй, наиболее полно своеобразие характера Максима, его оригинальный собственный взгляд на вещи отразились в его рисунках. Темы необычайны и фантастичны: нападение летучих рыб на курьерский поезд, путешествие выкидышей по морскому дну, эксцентрики, заблудившиеся в лесу… Но даже сюжеты из реальной жизни получали в его рисунках фантастическое освещение и, несмотря на очевидный комизм положения, иногда производили какое-то жуткое впечатление.

В таком сатирическом жанре он написал серию картин – разложение Европы: веселый квартал в Гамбурге, ночная жизнь баров и ресторанов. Все его рисунки отличались яркими красками. В Италии, к сказке Горького «Мать» (из «Сказок об Италии»), Максим сделал ювелирный сложный орнамент, который очень понравился А.М. В память о сыне А.М. собирался издать альбом с рисунками Максима, но, к сожалению, осуществить задуманное не успел. Сохранившиеся рисунки находятся в фондах музея Горького.

Валентина Михайловна писала о рисунках Максима: «Не будучи художником-профессионалом, Максим очень много рисовал акварелью, необычайно причудливые по форме и мыслям композиции. Иногда это были претворенные в рисунки фантастические образы его снов, а иногда и наблюденные им картинки жизни, в которых он очень остро высмеивал и обличал всякие пороки человечества в очень своей особой манере. Фантазия его была сродни Питеру Брейгелю Старшему и Иерониму Босху, но на современном материале».

В.М. Ходасевич очень сдружилась с Максимом, и, пожалуй, она одна хорошо понимала его непростое положение: «Не так-то легко было быть сыном Горького. Жизнь Максима в ту пору в основном была подчинена нуждам Алексея Максимовича, он был его секретарем и ведал хозяйственными делами. Зная хорошо европейские языки, он также бывал и переводчиком. Ум его был острым, веселым, быстрым и эксцентричным. Он с легкостью сочинял стихи, пародии, каламбуры, жаждал романтических и героических дел, но жизнь около Алексея Максимовича не давала к этому поводов».

Тем временем жить в Германии становилось все труднее. Стремительно росла инфляция, и уже не слышны были призывы к борьбе за мировую революцию. А.М. писал: «Люди поглощены сейчас исключительно борьбой за хлеб насущный», а на фоне повального обнищания поднимал голову фашизм. Максим писал матери 3 декабря 1922 года:

Уехать из Германии собираемся до сих пор. Скоро здесь дороговизна дойдет до того, что немцы убегут, останутся так называемые валютчики, шибера и русские эмигранты.

В спортивном немецком журнале писали по поводу продажи автомобиля с какой-то выставки за 8 1/2 миллиона марок. Только русский магнат из эмигрантов может позволить себе такую покупку. Немцы спешно распродают дома, земли, деньги переводят за границу. Положение Германии очень тяжело. Французы сошли с ума и решили выколачивать деньги всеми мерами, вплоть до вывоза в качестве валюты квалифицированных рабочих. Цены здесь теперь такие: костюм – 80–120 тысяч марок, ботинки 25–45 т[ысяч], рубаха – 5–8 т[ысяч], кусок мыла – 500–2500 м[арок], фотографический аппарат, за который мы заплатили 32 т[ысячи] в августе, сейчас стоит 1/2 миллиона… Вообще жить здесь трудно и противно…

Максим все еще надеялся на скорый отъезд в Россию: «Думаем переезжать в Россию весной, если здоровье отца будет хорошо, или в середине лета».

Тревожные новости поступали и из Италии. Максим сообщил Екатерине Павловне: «Муссолини заявил откровенно, что он – второй Бисмарк, сделает своей великодержавной политикой Италию головой Европы, и т. д., а пока разгоняет профсоюзы и принимает председателя съезда фашистских проф[союзных] организаций».

А вот как он описывает некоторые события эмигрантской жизни в Германии: «Тут ничего интересного нет, все (не мы, слава богу) интересуются только курсом доллара и фунтов. Если интересно – сообщу, что будущее России вчера решено большинством голосов (112 за, 4 прт, 2 возд) в ресторане Ландграф после доклада ротмистра Степанчука в след[ующем] виде: сначала переворот с помощью доблестных союзников, потом – живительный и очистительный еврейский погром во всероссийском масштабе, после чего – воссияет солнце монархии. Резолюция сопровождалась обильными возлияниями. Участниками было внесено устроителям обеда по 60 тыс[яч]».

Ну, с ротмистром Степанчуком все понятно, куда страшнее то, о чем Максим пишет далее (февраль 1922 года): «В другом ресторане “Медведь” в один день, 3 февраля, проходили 2 сбора. 1) Русский Красный Крест собирал в пользу общежития “Мать и дитя”, 2) немцы в пользу Берлинского зоологического сада, который прогорел и с осени закрыт. Так вот, в первом случае Красный Крест собрал 28 тыс[яч] марок, а через час спустя зоологи с той же публики – 970 тыс[яч]. Надо сказать, что в “Матери и дитяти” живут 400 матерей и жен умерших за границей офицеров».

А.М. простудился, и после сильного бронхита началось обострение процесса в легких. Врачи посоветовали переехать в Шварцвальд, в местечко Гюнтерсталь около Фрейбурга. Городок понравился. «Живем неплохо, – сообщал Екатерине Павловне Горький, – я пишу, М.И. – переводит, Тимоха и Соловей – рисуют, Макс – тоже, и заведует денежными делами, в чем, представь, обнаруживает умение недоступное его отцу». В Гюнтерсталь приезжали Константин Станиславский, Ольга Книппер-Чехова, Екатерина Павловна, известный художник Константин Коровин. Увидев рисунки Максима, Коровин отозвался о них восторженно, уверяя, что у Максима есть крупный и оригинальный талант. Об этом А.М. сообщил Екатерине Павловне: «Коровину я лично не очень верю, хотя в искренности его суждения и не сомневаюсь. Раза три он говорил со мною, горячо убеждая меня “толкать” Максима на путь художника, но Максим и сам, возбужденный похвалами крупного мастера, взялся за работу и, действительно написал превосходную вещь – улицу Гамбурга в квартале Святого Павла, где сосредоточены различные веселые учреждения. Картинка – хоть куда, кажется, он намерен серьезно отнестись к себе».

В сентябре и октябре 1923 года по всей Германии прокатилась волна революционных выступлений. В ряде городов ввели военное положение, стреляли в рабочие демонстрации. Максим писал матери: «Тут были голодные беспорядки и всеобщая забастовка. Два дня по улицам ходили демонстранты с красными флагами. Были митинги… в толпе рабочие узнали тайного полицейского, загнали его в кафе, избили здорово, потом сбегали за доктором, перевязали раненого и отвели в полицию. На 4-й день привезли войска с пулеметами и бомбами, было объявлено осад[ное] положение, и все сразу кончилось».

А.М. все события принимал близко к сердцу, у него вновь ухудшилось здоровье, снова бронхит, кровохарканье. Из Германии необходимо было уезжать. Попытки получить разрешение поселиться во Франции оканчивается неудачей, и Горькому врачи посоветовали ехать в Италию – теплый климат должен способствовать выздоровлению. В ожидании виз перебрались в Берлин. А.М. – Екатерине Павловне: «Жить здесь стало очень дорого и во всех отношениях плохо – процесс одичания людей развивается с быстротой изумительной, чему главной причиной служит голод. Средний класс Германии поголовно голодает, улицы полны прилично одетых нищих, это немецкая интеллигенция – наиболее ценная рабочая сила страны, как везде…»

Довольно долгое время правительство Италии не давало Горькому визы на въезд в страну. Об этом хлопотал и советник полпредства СССР в Италии Ян Страуян. В ожидании положительного решения А.М., Мария Игнатьевна и Ракицкий, воспользовавшись приглашением президента Чехословакии Томаша Масарика, отправились в соседнюю страну. Почти неделю они пробыли в Праге, затем переехали в Марианске-Лазне – этот известный курорт все еще по привычке продолжали называть его немецким названием – Мариенбад. Максим и Надежда застряли в Берлине на две недели – нужно было наконец официально оформить свой брак. Документы о разводе с первым мужем Надежда Алексеевна получила в сентябре 1923 года, в чем ей очень помогла Екатерина Павловна.

Из Берлина Максим писал матери:

Мы решили переехать из Германии, по возможности в Италию, и пока что переехали в Берлин. Тут я собрался жениться!!. Что оказалось не менее легким, чем покойнику достать разрешение на похороны, и в результате отец, Мария Игнатьевна, Иван Николаевич уехали в Прагу, а мы с Тимошей в ожидании разрешения от нескольких сот учреждений, застряли в Берлине. Кажется, завтра, в сопровождении лжесвидетелей, совершим в «Штандес Амте» таинство, которое, по-видимому, как и все здесь, можно было устроить только за взятку 30 дол[ларов], иначе ждать 6–8 мес[яцев]. В организованной Германии, сейчас желающий и обладающий деньгами может свалить за взятку кабинет и вообще делать, что ему заблагорассудится. Мы все после 8 мес[яцев] проживания без виз, получили за взятку «вечные» визы на всю Германию. Доллар официально 4200 миллиардов, неофициально – 9 биллионов. Когда писал тебе из Фрейбурга, то, сообщая цены, был уверен, что ты не поверишь. Теперь же, когда подштанники стоят 25–45 биллионов, а пообедать вдвоем в поганой пивной стоит 15–20 бил[лионов] – о ценах лучше не сообщать…

Из Фрейбурга не мог писать тебе, а давно хотел сказать об отце. Здоровье его, к сожалению, не позволяет ему вернуться в Россию до осени. Ему на Россию надо поднакопить здоровье. В то же время здешняя атмосфера гнили, трусости и гадости плохо влияет на него. Вечно ноющий и клянчающий Ходасевич – слюнявая моща, каплун (эпоха, все знает из первоисточника) не успевает опровергать и прочие, Николаевский, и т. д., создают ему по отношению ко всему такую диэту, что 80-десятью % болезней он, конечно, обязан им.

Я знаю хорошо, как он близко принимает все к сердцу. Хотя бы после приезда к нему Ольденбурга он стал бодрее и был в очень хорошем настроении, до приезда Николаевского, который сразу «нарулил», «наднил», и результатом всего многоуважаемый мой папаша физически себя хуже чувствует. Он слишком доверяет всем, кому привык раньше верить, и, к сожалению, не видит, что люди сильно меняются, а он меньше.

Я всячески уговаривал его осенью следующего года переехать в Крым, и он согласен.

Наконец, отстояв все очереди и заплатив все взятки, которые от них требовали, они получили свидетельство. Пожертвовали еще какую-то сумму на ясли для незаконнорожденных и уже на следующий день, захватив фокса Кузьку, выехали в Мариенбад.

В том году зима в Чехословакии выдалась суровой, снежной. Тихий курортный город Мариенбад, по определению А.М., «снежная яма», «застроенная самыми безобразными зданиями, какие только можно вообразить. Удивительно глупый город, в нем нет ничего, кроме гостиниц, а в гостиницах – бездельники со всех стран. Шаркают по снегу лыжами, катаются на салазках, на коньках и едят. Очень много едят».

Мариенбадскую жизнь Максим кратко описал в письме матери: «Сейчас это город пустых гостиниц. Их тут около 150, но мы с трудом отыскали такую, которую для нас согласились открыть: сейчас “настоящая зима”, 35 лет такой не было. В поле снегу почти аршин. Поезда в ужасе, снег метут метлами. Здоровье отца сейчас лучше. По выезде из Берлина у него было очень сильное кровохарканье. Теперь он много гуляет, одышки нет. Мы все еще ждем итальянские визы. Если увидишь Яна, скажи ему, что из Рима от наших ответа не было… Между прочим, отцу говорили, что для того, чтобы вернуться в Россию, ему надо прожить в теплом климате 6–8 мес[яцев]…»

Но А.М. пока и не собирался ехать в Россию. Многие и сегодня считают его сторонником советской власти, но это не совсем так. Октябрьский переворот А.М. считал преждевременным, но был уверен, что только партия большевиков во главе с Лениным способна справиться с анархией солдатских и крестьянских масс, грозящей, по его справедливому мнению, гибелью России. Но писатель резко выступал против большевистских методов, против борьбы с культурой и стал на защиту истребляемой интеллигенции. Так, он писал Ромену Роллану: «Нет, в Россию я не еду, и все более чувствую себя человеком без родины, без отечества. Я даже склонен думать, что в России мне пришлось бы играть роль крайне странную, – роль врага всем и всему, и при некоторой необузданности мыслей, слов, действий, я встал бы там в смешную позицию человека, который бьет лбом в стену, безуспешно пытаясь разрушить ее, но не имея сил даже поколебать тяжелые камни пошлости».

Своему крестнику Зиновию Пешкову с грустью писал: «Чувствую я себя плохо, и морально, и физически. Здоровье – быстро уходит. Вероятно, скоро начну умирать. Это меня не печалит, я прожил жизни три и ничего не имею против того, чтобы переменить профессию жителя обезумевшей и все более звереющей Земли на какое-нибудь более приличное и менее утомительное дело. Собираюсь в Италию, но – пустит ли Муссолини? А очень хочется пожить тихо и спокойно, где-нибудь на юге, в деревне, на берегу моря».

Максим хорошо понимал, что все надежды на возвращение в Россию, в Крым, придется отложить на неопределенное время. Своему другу Блеклову он сообщал: «Я три года стремлюсь переехать в Москву, и из-за Алексея Максимовича никак не могу этого сделать. А жить здесь очень тяжело. Работу бросил, и никак не могу приняться опять». Ему же в другом письме с юмором и грустью писал уже из Италии:

Из «событий», оставляющих царапины или даже хоть следы в памяти, при моей жизни ничего нет. А если припомнить за четыре года, то результат такой, что хочется омолодиться на 4 года назад по меньшей мере. Жизнь моя за границей пуста. Теперешняя «заграница» это грязный клозет – для обеззапахивания залитый лориганом. И так за 4 года:

1. Вырвал 4 зуба и вставил золотую коронку с мостом весом в 39 грамм.

2. Купил непромокаемые штаны и пиджак.

3. Родил дочь Марфу (не я лично положим).

4. Видел в аквариуме маленькую рыбку.

5. Наехал на дерево – сломал коляску.

6. Потом починил.

7. Видел «Гостеприимство» и (по-видимому «Три эпохи») с Бистер Китоном. Артист он замечательный.

8. Не видал «Пропавший Мир» по Конан Дойлю. Наши видели и в полном восторге. По постановке превосходит всё.

9. Отпустил обезьянью бороду.

9а – носил 2 месяца

9б – вчера сбрил.

К сожалению, это все. Время провожу за окончанием картин, всего штук 30 и только 1 кончена. Посылаю через месяц 15 штук на выставку в Нью-Йорк, может заплотят деньги. Говорят, чтобы ехал сам, и гарантируют успех, а я ехать не хочу. Пароход может потонуть (Титаник!), и я, несмотря на непромокаемые штаны потерплю убыток. Остальное время провожу в размышлениях о неблагоразумии потери сего времени даром.

Мне неизвестно, посылал ли он свои картины на какую-либо выставку.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.