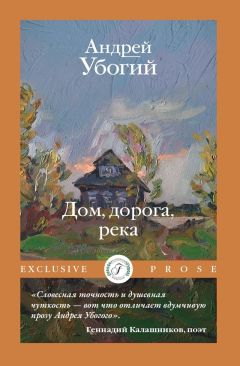

Текст книги "Дом, дорога, река"

Автор книги: Андрей Убогий

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)

III

Пришло время вести меня в школу. Будущим первоклассникам объявили сбор в конце августа; меня и моего приятеля Гришу провожали отцы. Денек выдался теплым, и было жарко в костюме: ноги потели в шерстяных брюках, а ворот рубашки сдавливал шею.

У школы нас оглушили гвалт, многолюдье и суета. Букеты цветов качались и плавали над головами. На лицах у деток, почти у всех, была озабоченность или испуг. Остался групповой снимок: мы, вместе с учительницей Зоей Петровной, стоим перед школой. Я приткнулся на корточках в первом ряду; мой взгляд не по-детски серьезен. Видно, дорога, в которую я отправлялся, сулила немного радостей, зато много печалей. Я чувствовал это и строго, тревожно смотрел в черный глаз объектива.

Вскоре выяснилось, что нас привели часа на два раньше, чем нужно. Отцы решили, перекусив где-нибудь, прогуляться до парка. Столовая находилась неподалеку, на улице Красной (теперь это улица имени маршала Жукова). Что мы ели тогда, я не помню. Но атмосфера торжественной строгости «Общепита» запомнилась мне навсегда. Не сказать чтобы было особенно чисто. Гулкое эхо летало меж стен. Интерьер был казенным, скупым, но даже и в этом был некий смысл. Империя словно чем-то другим, несравненно важнейшим была занята, ей некогда было и здесь наводить порядок – например, поливать засыхающий фикус, – и каждый вошедший осознавал, что он виноват одним уже тем, что осмелился попросить государственной милости – скудной еды. Но вместе с виной оживали в душе благодарность за полубесплатный – да что там, бесплатный! – паек и глубинное чувство покоя. И эта смесь благодарности, и вины, и уюта среди бесприютности – весь этот сплав уже начинал наполнять мою юную душу…

До парка ехали на троллейбусе. За пыльными стеклами проплывали дома и деревья. В салоне же интересней всего был кассовый аппарат. Время от времени кто-нибудь опускал в его прорезь монеты, нажимал лязгающую клавишу, потом с удивлением нажимал еще пару раз, потом пытался выковырнуть билет пальцем, а потом, тихо выругавшись, отходил.

Городской центр был шумным. Мне, мальчику с тихой окраины, непривычны были выхлопной синий дым, тасованье машин и множество торопящихся, проходящих словно друг сквозь друга, людей.

Но в парке я успокоился. Здесь было почти, как у нас на Бушмановке: дорожки, кусты и скамейки, неспешно ходившие люди. По тропинке, усыпанной красным песком, мы приблизились к тиру. Сухие хлопки раздавались внутри синей будки.

– Пап, давай постреляем, – попросил я отца.

Нам купили по десять пулек, они стоили две копейки штука. Было непросто переломить духовое ружье: но, попыхтев, удавалось-таки дотянуть ствол до щелчка. Неизъяснимо приятно было влагать жестяной колпачок в жирный, блестящий торец ствола. Ружье снова щелкало, выпрямляясь, и тяжело ложилось цевьем на ладонь. Целились «под обрез»: надо было вывести в одну линию глаз, прорезь, мушку и край мишени. Незримая нить, соединявшая эти точки, то и дело рвалась, и я с нетерпением – эх, была не была! – нажимал спусковой крючок.

Радость удачного попадания жива в душе до сих пор. Когда после долгого, на задержке дыхания, совмещения прорези, мушки и цели в нужный момент нажимаешь на спуск, фанерные стены возвращают сухой хлопок выстрела, и какой-нибудь слон или заяц устало заваливается – сердце пустеет, а потом наливается сладкой истомой… Несомненно, что в сочетании долгого, нараставшего напряжения, а потом вдруг мгновенного облегчения и пустоты было что-то почти эротическое. Зигмунду Фрейду уж было бы чем поживиться, разбирая символику выстрела: чего стоит одно выпрямленье ствола! Так что, можно считать, первый мой эротический опыт получен был в парке у кинотеатра «Центральный», в синей фанерной будке с белыми буквами, из которых складывалось непонятное, будто из арабских ночей, заклинание: «ДО-СА-АФ»…

Школа, особенно в первые годы, была тяжела. Недаром и память отказывается восстанавливать школьный мир как единое целое. Всплывают фрагменты: то крышка парты, разрисованная с изнанки чернилами, то сползающий ранец, то черная площадь доски, на ней меловые разводы от плохо вымытой тряпки, и крошащийся мел в неуверенных пальцах, то серый линолеум пола, на который летишь от подножки, ударяясь лицом и ладонями… Еще вспоминается, как на переменах кричал, и визжал, и толкался, и дрался, и куда-то бежал весь огромный, заполненный школьниками коридор. Затерянный в этой толпе, ты был словно в бурлящем котле, в котором кипело густейшее варево. Как было выжить и как сохраниться внутри той клокочущей плазмы?

Но тяжелее всего был путь из школы домой. Ожиданья бушмановского автобуса номер тринадцать – а он ходил редко, с интервалом часа в полтора, – были сущим мученьем.

Со второго класса учились во вторую смену, и уже начинало смеркаться или было темно, когда мы выходили из школы. Нас, бушмановских, могло быть то трое, то четверо или пятеро; но двое присутствовали неизменно: я – и Богатиков. Этот рыжий, веснушчатый, хулиганистый паренек по нескольку раз на дню затевал со мной драки, а когда у меня либо кровь начинала капать из носа, либо слезы текли из глаз, он убегал со злодейским и отвратительным смехом. Даже не скажешь, что он побеждал – убегал всегда он, а не я, – но с удивительным постоянством на протяжении двух или даже трех лет ежедневно происходили наши с ним схватки.

Моя беда была в том, что я не мог драться – и не мог уклониться от драки. Какой-то стопор не позволял мне ударить человека в лицо. И Богатиков чувствовал: меня можно бить безнаказанно. Я не отвечал на удары, но и не убегал: я был чем-то вроде привязанной дичи. Конечно, потом этот тормоз срывался – когда я уже ничего не соображал от обиды и боли, – но к этой минуте торжествующий смех врага доносился откуда-то издалека.

Похоже, загадка моего непонятного поведения гипнотизировала самого Богатикова. Он бил меня уже как бы из чувства протеста; он словно доказывал: так жить нельзя! Но я жил, и многие сотни ударов ничему не могли меня научить.

…Шли к автобусной остановке. Мокрый снег хлюпал в ногах. Фонари омывали нас сверху напряженным, болезненным светом. Ожидание драки нагнетало тоску: я шел в ее облаке, словно в тумане.

Затравкой к сражению служила какая-нибудь мелкая пакость, исходившая от Богатикова. Он то неожиданно засыпал мне за ворот горсть мокрого снега, то делал подножку, то срывал с меня шапку. Вскипала волна возмущенья, обиды. Богатиков улепетывал, а я гнался за ним, и качавшийся рыжий затылок становился все ближе. И вдруг, обернувшись, Богатиков спрашивал: «Ну, чего?» Он стоял совершенно открыто, опустив руки, именно это парализовывало меня. И теперь уже он напирал, толкал меня в грудь: «Ну, чего ты? чего?» – а я с ужасом понимал: никогда, хоть убей, я не ударю первым. Словно цепи держали меня, и я ждал одного: чтобы Богатиков сам поскорее ударил – и тем расколдовал меня.

Он ловко бил костлявым, злым кулачком. Попадал чаще в нос – знал мое слабое место, – и только когда во рту у меня становилось солоно-сладко от крови, я начинал запоздало махать кулаками. Но Богатиков, хохоча, уже убегал, а я оставался сглатывать слезы и кровь. А если я снова его догонял, то решимость ударить за время погони слабела, и все повторялось сначала…

Такой нерешительный стоицизм меня совершенно изматывал, и он же, наверное, вызывал изумление зрителей. «Не бьешь – так беги!» – таково было правило жизни. Но я ему не подчинялся. Я был, можно сказать, героическим трусом: я не мог победить, но я бы умер скорее, чем отступил или сдался.

Размышляя об этом, я обозначил сей феномен как «полк Андрея Болконского». Если помните, под Бородиным полк князя Андрея попал под жестокий обстрел. Выносили десятками раненых и убитых, но ни отойти, ни рассредоточиться, ни хотя бы атаковать – все равно же полк погибает в бездействии! – никто не давал команды. Князь Андрей разрешил солдатам лишь сесть на землю и сам, заложив руки за спину, расхаживал взад и вперед под свистящими ядрами, разделяя судьбу терпеливо гибнущего полка.

Его полк таял, не сделав ни единого выстрела. Полк, который не мог отступить, но не мог и ввязаться в сражение, он был уже не военною единицей, но как бы духовным, терпеливо страдающим существом. Как, кстати, и сам князь Андрей, который с болезненным напряженьем участвовал в жизни, понимая, что он этой жизни чужой.

Так и я был – чужим. Чтобы убегать или драться, надо быть вставленным в жизнь, быть ей родным и не натыкаться на грань, отделяющую чувство и мысль от поступка. Я же, бушмановский Гамлет, уже в семь лет был настолько отравлен рефлексией, что простейшее действие – удар в лицо – сделалось невозможным. Я жил как бы около жизни, стоял на берегу ее мутного, нерассуждающего потока. Точней сказать, я забрел в воду по пояс, но не решался поплыть. Было боязно выйти обратно на берег – сухой, каменистый и голый, – но было и страшно нырнуть, окунуться в поток. И такое вот земноводное положение было мучительным, было дважды постыдным, ибо я смутно чувствовал свою вину и перед берегом духа, и перед мощным движением жизни, но в то же время я сознавал, что вот это срединное, полутелесное-полудуховное состояние и есть моя человеческая судьба…

Но после боев – точней, в промежутках меж ними – бывали минуты умиротворения. Автобус мы ждали у хлебного магазинчика на Маяковке. Отыграв в какой-нибудь сотый раз спектакль с дракой – публике было уже скучновато, – все, и актеры, и зрители, заходили погреться в хлебную лавку. Саднили разбитые губы, и хлюпал расквашенный нос, но в душе была странно-блаженная пустота. Я наслаждался каждой секундою тишины и покоя, а присутствие рядом Богатикова делало перемирие таким хрупким и драгоценным, что все это было похоже на счастье.

Магазинчик топился дровами. За обледенелым окошком темнела уже настоящая ночь. Печь дышала сухим, будто шелковым, жаром. Береста, как живая, кольцами скручивалась в огне; угольки, щелкая, вылетали на жестяной лист перед печью, запах свежего хлеба смешивался с запахами золы, подсыхающих возле печки поленьев, и мокрых валенок продавщицы. Прилавок, изрезанный хлебным ножом, был усыпан хлебными крошками. На полках за ним наклонно стояли лотки. Буханки черного располагались рядами; батоны белого были навалены кое-как, в беспорядке. Еще здесь висели золотистые связки баранок; в картонных коробках, в полупрозрачной вощеной бумаге было насыпано весовое печенье.

Продавщицы нас знали, любили и ласково спрашивали:

– Что вам, детки?

Скинувшись по две-три копейки, мы покупали четвертушку черного, или пару бубликов с маком, или несколько сахарных сухарей. Поразительно, будто и не было драки! Мы с Богатиковым дружелюбно делили краюху, и я был готов простить ему все, что было, и все, что будет, ради вот этой минуты примирения и покоя…

Вдруг за темным окном проплывала светящаяся громада. «Автобус, автобус!» – с истошными криками мы подхватывали портфели и бросались наружу. Двери-гармошки, раздвинувшись, пропускали нас в освещенный салон. Автобус с урчанием трогался. Мы становились у поручня задней площадки, там, где подбрасывало ощутимей всего, и радостным визгом встречали каждую выбоину дороги. Автобус рывками, с натугой, продавливал ночь. Дребезжали сиденья и стекла, мы кричали и прыгали, пассажиры с улыбками смотрели на нас. И как бы хотелось мне, чтобы целую вечность гудел, и качался, и ехал куда-то автобус, чтоб длилась и длилась блаженная та передышка…

Пропущу сразу несколько лет. И продолжу рассказ об исхоженных мною дорогах с того момента, когда я сделался бегуном.

Первый пробег – еще до спортшколы, до регулярных занятий, – я совершил в конце лета, прохладным и солнечным днем. Пройдя за бушмановские дома, пересек насыпь железной дороги – рельсы тускло блестели под солнцем – и вышел к плотине. Ветер трогал поверхность пруда: рябь пробегала от берега к берегу. И когда очередной порыв ветра толкнул меня в спину, я побежал. Дорога шла в гору. Пробежав метров двести, я уже шумно дышал и был весь в поту. Медленно – медленно приближались молодые дубы, что тесною кучей росли впереди, на краю поля; издалека они выглядели, как одно огромное дерево. Пот заливал глаза; ноги путались и цеплялись одна за другую.

Воздух со свистом входил в пересохшее горло, но был каким-то пустым, и его не хватало измученной, жаркой груди.

Зачем я бежал, чего ради мучился? Ведь не просто же так тринадцатилетний подросток творил над собой эту пытку? Я словно спасался, хотел выбежать из-под чего-то огромного, темного, что иначе накрыло б меня. Так, бывает, в мучительном сне убегаешь от смутной угрозы. Ночью в такие минуты кричишь; днем – по тем же глубинным причинам – отправляешься бегать.

…Дубки уже передвинулись за спину, а передо мною лежала все та же, полузаросшая, в две колеи, дорога. Измученный, я все-таки видел ее так отчетливо, как никогда раньше. На ней сейчас клином сошелся весь свет: в мире остались лишь я – и дорога. А в иные секунды казалось, меня больше нет, есть только пыльные две колеи и мука, что связана с ними…

Там, где дорога нырнула вглубь леса, силы меня покинули, и я рухнул на траву. Сердце билось так сильно, что, казалось, должно пробить ямку в мягкой земле. Ноги дрожали; во рту был противный привкус.

Но я чувствовал, что спасение близко: я понял, что бег и дорога помогут мне вынести груз бытия. Ведь я, бедолага, всегда находился на грани меж внешним и внутренним, объективным и субъективным – и страдал от этого промежуточного положения. Когда же я начинаю бежать – уж не знаю, поймет ли читатель, – я бегу как бы сразу в двух направлениях. С одной стороны, выбегаю во внешний мир, укрепляюсь в нем, понимаю и вижу его так отчетливо, как доселе не видел; а с другой стороны, я бегу как бы внутрь самого себя. Один и тот же путь бегуна становится сложным, двойным: это путь и наружу, вовне, в пестроту объективного мира, и одновременно движение внутрь, путь навстречу себе самому.

Лет в двенадцать-тринадцать для нас, пацанов, наступала эпоха велосипедов. Целое лето, мы, можно сказать, не слезали с седла. Кажется, без велосипедов мы выросли бы другими: они словно ставили нас на крыло. И недаром единственная модель подросткового велосипеда тогда называлась «Орленок». Его конструкция была почти примитивной – да мы еще упрощали ее, снимая щитки с колес и багажник, – но это была благородная простота летательного аппарата: синий ромб велорамы всегда был нацелен вперед, жаждал скорости и полета.

Помнишь, как, выведя велосипед из сарая, ты готовился в дальний путь? Как, поставив его на седло и на руль, раскручивал заднее колесо, подносил к нему щепку – с треском летела сухая земля, вилась пыль! – и вот уже шина чернела, а обод блестел серебристою тонкой каймой… А как подкачивал шины? Свинтив ниппельный колпачок, наворачивал трубку насоса, и с хрюканьем начинал ходить поршень в латунном греющемся цилиндре. Ниппели были предметом особого беспокойства: их воровали. Только, бывало, оставишь велик на пару минут у дверей магазина – и вдруг слышишь короткий взлетающий свист! Выбегаешь, но поздно. Велосипед стоит грустно, понуро: ниппель вывернут, а шина заднего колеса распластана по асфальту…

Подкачавшись, ты, как положено, мазал слюной торец ниппеля: не выходит ли воздух? Потом ударял колесами о дорогу – велосипед прыгал, как мячик. Все, можно ехать.

Всем весом, привстав, прожимаешь педали – «Орленок», вздрагивая на стыках плит, разгоняется по дороге. На всей скорости, подняв ноги к раме, проезжаешь по луже. С шипеньем, до самого дна, раскрываются крылья воды, колеса юзом скользят по заиленным плитам – и мокрый «Орленок» вырывается снова на сушу! Как сейчас вижу отпечатки колес на дороге, их изящно двоящуюся волну…

А впереди было целое путешествие. Лихо прокатывал по бушмановской улице. Мохнатые шавки с отчаянным лаем катились в пыли позади колеса. Разогнавшись, взлетал на гремящий щебеночный склон железнодорожной насыпи. Просмоленные шпалы пахли так же, как втулки колес. С насыпи скатывал без тормозов: руль дрожал, вырываясь из рук, и холодок нарастающей скорости сдавливал сердце.

Почему нас, подростков, так увлекала скорость? Возможно, все эти велобезумства – гонки и горки, прыжки и трамплины – были попыткой взлететь. Мы томились тяжелою косностью мира и хотели, пока лишь в физическом смысле, эту тяжесть и тесноту превозмочь. Нами двигала та же самая воля и сила, которая заставляет десятимесячного младенца вставать, перехватываясь за прутья кроватки, а потом делать первый самостоятельный шаг. Мы продолжали великий, еще во младенчестве начатый бунт против тяжести мира.

Конечно, случалось и падать. Земля вдруг летит на тебя и безжалостно бьет по лицу, обдирая колени и локти, катишься кубарем, но, вскочив и еще не почувствовав боли, испуганно смотришь: как там «Орленок»? Вроде жив, он лежит на боку, колесо, подвернувшись, слегка «восьмерит», и солнце играет на спицах…

За плотиною начинался подъем, приходилось, привстав, подналечь на педали. Зато в лес, в его светлый сумрак, въезжал с облегчением. Шины ласкались ко влажной тропе. Через лес ехал медленней, но казалось, что скорость прибавилась: мелькали стволы, в глазах все рябило, солнце то мелко дрожало, то словно взрывалось над головою, в прогалах листвы. Ты едва успевал уклоняться от веток, нырять под зеленые арки. Как был хорош этот летний, пронизанный иглами солнца и нежно дымящийся лес!

Впереди показывался просвет – и «Орленок», сверкая рулем, вырывался на солнце, на просеку. Метелки травы стучали по спицам колес. Здесь гудели шмели, в густом застоявшемся воздухе пахло медом и белая таволга пенилась по низинам.

А сколько здесь было бабочек! Ты даже останавливал велосипед, чтобы ими полюбоваться. Солнечный ветер подхватывал разноцветные те лоскутки и взметал в синеву, а оттуда, дрожа, они вновь опускались в стеклянное марево.

Бабочки млели, кружились, то припадали к цветам, добавляя узора и яркости их лепесткам, то солнечный трепет их снова срывал и подбрасывал в небо. Ныряющий, мреющий их невесомый полет был бесплотным. И душа исходила истомой, следя за вибрацией бабочек над разноцветьем июля. Когда иссиня-черный, с белесой каймой «адмирал» или пестрый «павлиний глаз» вдруг присаживался и сонно-призывно сводил-разводил свои дивные крылья, ты хотел разглядеть и запомнить прекрасный, показанный мельком узор. Но бабочка, словно чувствуя, что человек может вынести созерцанье такой красоты лишь в пределах короткого мига, – бабочка тут же взлетала, и в глазах оставалась лишь яркая дрожь…

«Орленок» лежал, свернув шею, в высокой траве, а ты все бродил по цветущей поляне. Бабочки, как бы что-то тебе обещая, реяли над разнотравьем в медовой полуденной неге жары…

Но то было летом; зимой мы катались на лыжах.

Лыжи и палки, с грохотом извлеченные из кладовой, прислонялись к стене, и прихожая наполнялась запахом просмоленного дерева, мази и лыжных ботинок. Волнуясь и радуясь, клал на лыжи зеленую или синюю мазь, затем растирал ее пробкой, чувствуя, как мазь тает от трения.

В подъезде задевал стены носками лыж, и они оказывались в побелке. На улице в первый миг тебя словно гладило по глазам: белым снегом, рассеянным светом, мягкими линиями сугробов. Тело стремительно остывало в морозном и чистом воздухе – чтоб не замерзнуть, надо было бежать.

На лыжи вставал у подъезда. За сараями – в одном из них хрюкали поросята, – начинался пустырь. Ветерок гнал поземку. День был как матовое стекло: на небе, затянутом бледною пеленою, виднелся отчетливый солнечный диск, и слабые тени лежали на бледно-молочном, таком же, как небо, снегу. Ветер тянул, как обычно, с востока, гнул будылья травы, на глазах заметая следы сухим снеговым порошком. Морозило: лоб и щеки немели. Подавшись вперед, налегая на палки, ты всем телом продавливал ветер, крошил целину. От носков лыж, поочередно ломающих наст, змеился дым снега.

Переваливал насыпь железной дороги – рельсов почти не было видно, – соскальзывал вниз, приближался к плотине. Поверхность пруда была забросана ветками – ветер сорвал их с берез, – и возле каждой из веток намело небольшой бархан снега. Хотелось быстрее укрыться от ветра в лесу, но до этого надо было еще перейти через поле. Начинался пологий подъем, лыжи «стреляли», и бежать приходилось с упором на руки.

Наконец, запаленный, ты врывался в осинник – шумным дыханием, скрипом лыж, стуком палок – и в смущении останавливался. Наверху шумел ветер, а здесь, меж зеленоватых обледенелых стволов, было тихо. Синица тоненько пискнула, перепорхнула по веткам, осыпала снежную пыль. Вдалеке затрещала сорока – и снова сомкнулась вода тишины…

Отдышавшись, покатил вглубь леса. Лыжня здесь была идеальной: ее льдистые желоба оказались присыпаны снежным пухом, – и лыжи скользили с волшебною легкостью. Четкий диск солнца все так же просвечивал сквозь молочную мглу, а еле заметные тени лежали на девственно-чистой лыжне.

Вот еще разновидность дороги – лыжня. За всю жизнь ты не встретил и двух одинаковых. У каждой лыжни свой особенный норов: в конце, например, ноября идешь больше по мерзлой траве, чем по снегу, а в начале апреля из-под лыж выплескивается вода. Лыжня то свистит, то шипит, то гремит, как железо на крыше. Она то сама увлекает тебя – не зевай только на поворотах! – то, хоть плачь, не дает сделать шагу…

Но сегодня лыжня – загляденье. Твое тело ритмично сгибалось и разгибалось: на одношажном ходу ты бежал с неплохой, почти гоночной, скоростью. Но хотелось бежать все быстрее. Словно некая мысль не давала покоя – и ее, эту мысль, нужно было догнать. В скользящем, стремительном беге ты странно двоился, делился на тело и душу. И руки, и ноги, и все напряженно летящее тело – это был уже как бы не ты; и, чем быстрее бежал, тем полней твое «я» уходило во что-то иное: в скользящий рассеянный взгляд, или в снежную пыль, или, может, во что-то еще… Ты забывал, где ты есть, что ты есть, и порою мелькало предчувствие, что сейчас, вон за тем поворотом, ты встретишь себя самого…

Вылетал на широкую просеку и поворачивал вправо. Высоковольтные провода, провисая, тянулись в молочную даль. Лыжня здесь петляла по мелколесью, то спускалась в овражки, то вновь выбиралась на ветер. Басовито, как струны, гудели вверху провода. Пока ты бежал через лес, одиночество было большим; здесь оно стало огромным. Вот вышел в поле, лыжня, заметенная вьюгой, пропала, и взгляду, скользящему по-над волнами снега, стало не во что упереться. И ты выключал почти бесполезное зрение – так водитель порой выключает ненужные фары – и погружался в сомнамбулическое забытье…

…С кем ты беседовал в глубине полусна – той порою, как тело пробиралось сквозь вьюгу? Это странно звучит, но беседовал ты со своим одиночеством. Оно было как спутник, как тот, кого можно спросить и услышать ответ. Некий внутренний диалог продолжался, хотя ты не знал, как зовут собеседника, и не знал, кто он есть: человек или, может быть, пустота?

Над Калужкой, по склону, привольно стояли огромные сосны. Снег набился в их темную, почти черную, зелень. Блестела обдутая вьюгою бронза стволов. Ветви качались под ветром, и занавесы снеговой пыли бесшумно и наискось падали то с одной, то с другой сосны.

Внизу, в чернолесье ольхи, бормотала река. В конце спуска лыжи так разгонялись, что ты с трудом отворачивал от дымящейся тёмной воды. Обвиснув на палках, долго стоял над перекатом. Беседа теперь продолжалась с рекою. Вода была вся в морщинах и гребнях; казалось, что беспокойная мысль напрягает чело переката. Косноязычно и бурно река торопилась о чем-то сказать, перебивая саму же себя, облизывая черными языками обледенелые губы камней.

На обратном пути ветер дул в спину. Вьюга упорно тянула сквозь матовый день. Палки ломали, тревожили снег – белая пыль, обгоняя тебя, завивалась над настом. Все поле дымилось, и строгое, четкое солнце летело сквозь снежный туман…

Но главным содержанием моих юных лет стали легкоатлетические тренировки. Спортивная школа, где я занимался, помещалась рядом с городским кладбищем. Район это старый, но неуютный. Телевышка, напротив – кирпичная красная башня, где теперь бюро похоронных услуг; вдоль улицы протянулась кладбищенская, в облупившейся штукатурке, стена. Надо всем этим местом царил дух безрадостной, неустроенной жизни. Гул машин и бензиновый синий угар; грязь и лужи; хмельные потерянные мужики, бродящие возле «стекляшки»; вечные сумерки, чувство сиротства – все это делало здешний район каким-то уж очень тоскливым.

И вот сюда я ходил ежедневно. Зачем судьба предложила мне именно это, на редкость унылое место? Может, и был в этом смысл. Ведь тогда, в подростковые годы, я жил с острым чувством тоски и неясной вины. Здесь же, близ кладбища, эта тоска была как бы вывернута наизнанку: в атмосфере рабочих безрадостных улиц я встречал именно то, что было в душе у меня самого.

Спортзал всегда был наполнен гулкими звуками. Крики и топот, звяканье штанги, тугие удары мяча – все это, отталкиваясь от потолка и от стен, бесконечно летало по залу.

Наш тренер, Галина Петровна, обычно сидела на лавочке возле стены. Ее сухой профиль казался надменным и строгим, но стоило ей повернуться, как ты терялся в лучащейся, грустно-насмешливой доброте ее взгляда. Лицо ее было таким изможденным – лицо настоящей бегуньи, – что было неловко смотреть на него, но из глаз исходила живая и яркая сила.

Тренировки зимой проводились в зале; лишь изредка мы выходили на улицу. Но запомнились больше всего именно те вечерние ускорения вдоль кладбищенской низкой стены.

…Сегодня нас четверо. Пока мы разминаемся, вспомню своих сотоварищей. Вот Юрка Хлебников, худой, по-кошачьи пластичный, бегущий так мягко, что шагов его и не слышно. Вот Юра Афонин: он, напротив, нескладный, громко шлепающий ногами. И Боря Ульянов, курчавый брюнет, невысокий и крепкий, по складу – классический спринтер.

Наше задание: ускорения десять по сто, по глубокому снегу. Бегаем на полосе между улицей и тротуаром. Отмеривать расстояние просто: промежуток между фонарными столбами равен тридцати трем метрам, и надо бежать как раз три пролета.

Первые три отрезка даются легко. Мы даже на обратном пути бросаем друг в друга снежками. Как тяжелые темные взмахи, проносятся мимо машины. Сыро, оттепель: вокруг фонарей мерцают радужные круги. Пахнет бензином. Стена кладбища невысока: если подпрыгнуть, то можно увидеть верхушки крестов и перекладины самых высоких из них.

Опять начинается ускорение. Снег кипит под ударами стоп. Воздух становится вязким, и тело все медленней, как через воду, прожимается через него. Стопы вихляются в мокром снегу – только инерция бега удерживает от падения. Шумно дыша, ты с трудом дожимаешь последние метры и переходишь на шаг. Возвращаемся молча – верный признак того, что устали.

Вот опять, обреченно вздохнув, кидаемся в бег. Бедра стремительно тяжелеют. Третий, заветный столб приближается медленно. Кажется, что бежишь не один, но словно тащишь с собою сумерки: свет фонарей, мокрый снег, вязкий воздух. Наконец, добежав и закашлявшись, сплюнув горячей слюной на истоптанный снег, измученным взглядом ведешь по кладбищенской длинной стене…

Странным был этот бег: три пролета по снегу вдоль кладбища. Этот путь никуда нас как будто не вел – с тупым, непонятным упорством мы пробегали все те же самые три пролета. Но на самом-то деле ускорения уводили нас далеко. Мы погружались все глубже в усталость. В сущности, целью любого пути является истончение и изнурение плоти – для того чтобы сквозь нее проступила душа…

Беговая работа кончалась. Промокшие, грязные от ушей и до пят, мы возвращались в спортзал. Нас встречали тепло, яркий свет, голоса и заботливый, чуть насмешливый тренерский взгляд.

– Ну что, всю работу поделали? – спрашивала Галина Петровна. – Не сачковали?

Но по нам и так было видно, что не сачковали. Финал тренировки, «заминка» – наклоны и висы, медлительный бег, – бывал так приятен, что не хотелось уходить из спортзала. Утомленное тело казалось особенно мягким, послушным, и блаженный покой наполнял размягченную душу.

Когда же ты выходил из спортзала, то с удивлением видел, что мир повернулся другой стороной. Где была та унылость безрадостных улиц, что густо, как дым, здесь висела недавно? Теперь ночной зимний город казался прекрасен, и ты с наслаждением брел по его тротуарам. Побывавший в глубинах усталости, ты очистился сам – и внезапно очистился мир. Удивительно нежным был воздух – сырой, ощутимо-весенний. Цепь фонарей, как гирлянда, висела над улицей, мерцающие радужные шары казались ворсистыми от световых переливов. Лоснился мокрый асфальт, а в черных провалах луж отражались желтые, красные окна домов. Даже машины, и те с нежным шорохом мягко катили по улице, неся пред собою игольчатый свет золотистых качавшихся фар…

Любимейшей разновидностью тренировок были кроссы. Случалось бегать и зимой, в темноте, по обочине шоссе, когда путь освещали лишь звезды да фары изредка проезжавших машин, и берегом моря, по влажной, зализанной волнами кромке песка, под вздохи прибоя и шипение пены. Приходилось бежать то под ливнем, когда за шумящей, отвесной стеною воды пропадал окружающий лес; то под ветром в холодные, ясные дни ноября, когда низкое солнце пронзало лучами оголившийся березняк и рыжие мерзлые листья, как жестяные, гремели в ногах. Бегал по городу, под завыванье машин, и по селу, под собачий заливистый лай; бегал в морозы и в сорокаградусный зной; бегал с отцом – теперь бегаю с сыном…

Но сейчас, выбирая, какому из кроссов посвятить эту главку, вижу холмистую степь, волны ветра, бегущие по овсам; вижу изрубленные траками колеи – золото оброненной соломы сверкает на черноземе! – вижу, как марево тает над степью… Мне посчастливилось бегать и там, где прошло мое раннее детство: в курских степях, у поселка с коротким названием Тим.

Мария Павловна, бабушка по отцу, к которой мы приезжали каждое лето, к тому времени сильно состарилась. Она ходила с трудом, плохо видела, но в те дни, когда приезжали гостить сын и внук, она с утра и до позднего вечера хлопотала на кухне. Вот и сейчас я словно слышу шкворчание сковородок, гудение примуса, чувствую запах паленой, недавно ощипанной курицы и вижу, как бабушка, во фланелевом темнокрасном халате, раскатывает скалкою тесто, вижу мучную пыль на морщинистой темной щеке… Ее любовь к сыну и внуку выражалась в стремлении непрерывно кормить нас; а настоящей трагедией для нее было то, что мы, по ее мнению, ели плохо. «Сварила борщ – не едят!» – жаловалась она соседке; хотя те, которые «не едят», в это самое время лежали и отдувались, объевшись.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.