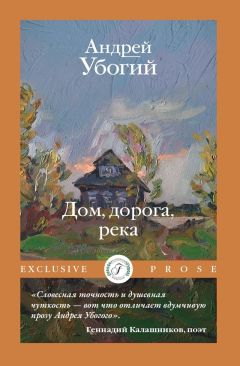

Текст книги "Дом, дорога, река"

Автор книги: Андрей Убогий

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)

X

Луи жил достойно – и достойно старел. Хотя он теперь большую часть суток проводил в старческой дрёме, просыпаясь лишь для того, чтобы полакать воды, да похрустеть сухим кормом, на прогулках он продолжал оглашать окрестности своим густым басом, как бы напоминая всем: «Аз есмь!» Да, старый солдат продолжал нести службу, хоть он уже и полысел, и лапы его плохо гнулись, и мышцы ослабли. Голос, выражающий силу собачьего духа, настолько превосходил возможности постаревшего тела, что порой это выглядело трагикомически. Бывало, подслеповатый Луи разглядит что-то крупное – человека, собаку иль куст – и рявкнет с такой оглушительной силой, что сам же и падает набок от своего грозного лая…

Прожив на свете четырнадцать лет (а это для средних шнауцеров срок предельный), Луи стал заметно даже не то что худеть, а вот именно сохнуть. Затылок, который уже не покрывали мощные мышцы загривка, выпирал углом, а кости таза и рёбра проступали сквозь поредевшую шерсть. Очевидно, что пса донимала какая-то опухоль. Достаточно скоро она обнаружилась: это была саркома челюсти.

Не буду подробно описывать ни повторявшиеся кровотечения, ни ту сердечную боль, с какой мы наблюдали за последней болезнью Луи, протекавшей быстро и, кажется, безболезненно. Во всяком случае, пёс никак не выражал страданий, лишь в последнюю ночь он позволил себе подвывать, как бы прощаясь с нами и с миром.

Умирал он в тёплый солнечный день, 29 марта, в уже просохшем саду. Я вынес его на руках и уложил на подстилку, чтобы он отошёл в страну вечной охоты не из тесных пределов квартиры, а из весеннего сада, где по ветвям оживлённо сновали синицы, а над сухой прошлогодней травой порхали жёлтые бабочки.

Меня поражало, как пёс уже в самом конце пытался снова и снова встать на ноги. Сил у него не осталось – он шатался на подгибавшихся лапах, неспособный сделать ни шага, – но непременно хотел встретить смерть стоя. Когда же я, сам не зная зачем, нажимал ему на спину – лежи, мол, лежи, так тебе будет легче! – то ощущал неожиданное сопротивление. Видно, в собачьей душе было что-то такое, что требовало бороться и сохранять достоинство до последних минут, была сила, которая преодолевала бессилие умиравшего тела.

Наконец он лёг, чтоб уже не вставать, и ветер стал так равнодушно трепать его шерсть, как он может трепать шерсть только мёртвой собаки…

Не знаю, как хоронят собак зороастрийцы, но мы, расставаясь с Луи, как-то непроизвольно перенесли на этот печальный обряд кое-что от человеческого погребального ритуала. Так, мы не просто засыпали могильную яму землёй, а сделали холмик, на который потом положили гранитный валунчик, доселе обозначающий место, где покоятся лёгкие кости Луи.

Остатки сухого собачьего корма, которые наш пёс не успел съесть, я отнёс соседке, прикармливающей бродячих собак, чтобы они таким образом помянули собрата. Да и мы, люди – я, отец, мать и Виталий с Наташей, наши добрые друзья и соседи, – посидели в тот вечер за поминальною чаркой. И, как это обычно бывает на тризне, сначала вздыхали, печалясь о нашей общей потере, а потом даже смеялись, вспоминая забавные случаи, что приключались с Луи.

То есть существование пса продолжалось, но уже в памяти тех, кто его знал и любил. А не в этом ли, в памяти, и остаётся самое важное, то, что одолевает холодное равнодушие смерти и позволяет нам всем – что собакам, что людям – длить посмертное бытие, столь же загадочно-неуловимое, сколь несомненное?

XI

На этом можно бы и завершить рассказ о сером шнауцере по кличке Луи, но жаль расставаться и с ним, и с семьёй, в которой он жил четырнадцать лет и которую так укрепил и согрел.

Он ушёл как раз в дни, когда началась пандемия коронавируса, когда привычный мир стал стремительно и необратимо меняться, когда всё поделилось на «до» и «после» и прошлое стало казаться таким прекрасным, каким может казаться лишь то, с чем мы распрощались.

Но эти же все расставания, пережитые нами в прошлом году, показали нам: прошлое не исчезает. Мало того что у Бога все живы – «Deus conservat omnia», – но прошлое и встаёт в полный рост лишь после того, как уходит от нас за ту грань, где его уже не терзают суетливые демоны времени.

Разве мы успеваем осмыслить, прочувствовать и вполне полюбить то, среди чего мы живём в настоящем? Мы словно придавлены грузом забот и житейскою «злобою дня» – нам обычно не до того, чтобы вникнуть и вдуматься в суть людей, вещей или явлений. Да и самим этим вещам и явлениям тесно жить в настоящем, они словно не могут под гнётом времени ни расправить плеч, ни вдохнуть полной грудью.

И вот, только уйдя в «безвремение», мир расцветает. Как значительны, как глубоки вдруг становятся те разговоры и встречи, что остались жить в наших воспоминаниях… Реальность нечасто способна растрогать нас, выжав слезу умиления, зато прошлое делает это легко. Иначе и не сложилась бы та поговорка, в которой так много печали и мудрости: «Что имеем, не храним – потерявши, плачем».

Иными словами, чтобы вполне увидеть и осознать то хорошее, чем нас одарила судьба, с этим надо расстаться. Разлука в пространстве и времени создаёт напряженье любви и печали, необходимое нам для того, чтобы по-настоящему встретиться с тем, чего больше нет.

Только теперь, вспоминая на этих страницах Луи, я вполне понимаю, каким замечательным был наш серый пёс. Да, он был хитроват и ленив, он не умел гонять кошек, но зато он не причинил вреда никому из живых существ. Он не был охотником или пастухом, он не зарабатывал хлеб, что называется, в поте лица, но он в меру сил украшал Божий мир своей статью и голосом. Когда все встречные и поперечные приветствовали Луи возгласом: «Какой красавец!», разве это не делало мир чуть полнее и гармоничнее?

А уж для нашей семьи Луи был просто сокровищем. Кто согрел детство Даши и старость отца? Кто, как серый громоотвод, порой гасил напряжение, что копилось меж нами с Еленой и могло вот-вот разродиться грозой? Всем своим мудрым и меланхолическим видом Луи словно нам говорил: «Да бросьте вы лаяться по пустякам! Не мешайте мне спать, уж я-то знаю, насколько бессмысленны ваши мелкие ссоры…»

Да, Луи был прекрасен своей флегматичною мудростью и равнодушием к пище, своей деликатной застенчивостью и терпеливостью в хворях – теми чертами собачьей натуры, что были бы, прямо скажем, нелишними и для человека.

И столь же прекрасна – теперь я вполне это вижу и сознаю – была и семья, в которой жил пёс. В этой семье были общие будни и праздники, были вечерние чтения и обсуждения книг – кто может похвастаться тем, что в его семье вслух прочитали «Войну и мир»? – были байдарочные походы, каждый из которых разворачивался в целую жизнь, бесконечно богатую и интересную, были общие тренировки в бассейне (давненько мы, Даша, не плавали тест Купера!), были велопоходы по живописным окрестностям нашей Калуги, были новогодние ёлки (которые Луи, помнится, не очень любил, потому что нарядная ёлка на целые две недели вытесняла пса с привычного места), и было ещё множество больших и малых событий, из которых и состояла счастливая жизнь нашей семьи.

Эта жизнь вполне состоялась ещё и потому, что теперь она в прошлом. Она перешла в мир без времени – тот, где ей ничто больше не угрожает. В том же мире, надеюсь, живёт и Луи – серый лохматый пёс, обнимая которого по утрам, десятилетняя Даша расплывалась в счастливой улыбке и говорила: «Луи пахнет мёдом…»

2021 г.

Дым

Дым: …улетающие остатки горючего тела, при разложении его на воздухе огнём…

В. Даль

Дым – субстанция удивительная. Вот он вроде бы есть, а вот его уж и нет: улетел, растворился, исчез… Дым находится как бы на грани между существованием и небытием. И поэтому всё, что связано с дымом, всегда имело для меня интерес глубоко личный, как загадка возникновения, переходящего в исчезновение – а это и есть судьба как меня самого, так и целого мира. В известном смысле всё – дым, ибо всё исчезает.

Вот вожу я пером по бумаге, оставляя на ней синие завитки: разве это не дым? А мои мысли о дыме, да и о чём бы то ни было – а вообще вся моя жизнь? Что останется от неё спустя, скажем, сто лет? Вряд ли больше, чем остаётся лежать на остывшей земле после того, как костёр прогорел и его дым улетел в небеса.

Но, с другой стороны, это даже забавно: когда дым рассуждает о дыме. И в самой необычности этих дымных рефлексий заключена некая надежда. Может быть, то, что способно взглянуть на себя самоё, что способно себя описать и помыслить, уже не вполне подчиняется правилам здешнего мира? Наши мысли находятся сразу и здесь, по сю сторону жизни, но и где-то ещё: у нас есть иная, небесная родина. И когда я рассуждаю о дыме, я рассуждаю ещё и о вечности, утверждая, что всё исчезает, как дым, одновременно я утверждаю обратное: всё – даже дым – остаётся…

* * *

Когда дикий дым лесного пожара стал ручным дымом, вьющимся над костром или очагом? Ведь с этого времени и человек стал вполне человеком: он отделился от дикой природы и стал творить собственную – как внешнюю, так и внутреннюю – природу. И, конечно, дым первобытных костров оставлял следы человеческой жизни на сводах пещер: они покрывались разводами копоти, этим прообразом изобразительного искусства. А следом за дымом фигуры и линии начинала чертить рука, ухватившая обугленную головню. Представляю то удивление, с каким первобытный охотник видел следы, оставляемые его собственною рукой, соотносил их с теми, что были нарисованы дымом, и догадывался о родственной близости угольных этих рисунков.

С дымом первых костров было связано и ещё одно изобретение. Речь о сигнальных дымах – тех, что были древнейшим из способов передавать информацию. Поток раскалённых частиц углерода, поднимавшийся к небу, чертил на его синеве подобие первых письмен, сообщая сородичам то, что хотел им сказать удалённый от них соплеменник. Что это, как не первобытная письменность, к тому же выполненная тем самым химическим элементом, каким спустя тысячелетия будут начинены наши с вами графитовые карандаши? Так что дымная роспись на небе – едва ли не первое, что написал о себе человек.

Но, кроме истории человечества, у каждого есть собственная история – ион волен писать её, как захочет. Отчего б, например, не избрать лейтмотивом дымы, тем более что и в наших воспоминаниях всегда есть нечто «дымное», зыбко-неверное, то проступающее из забытья, то вновь ускользающее от сознания? Память, как дым, то валит густо и плотно, когда от остроты, достоверности, зримости прошлого даже щиплет глаза (как от едкого дыма), то лики былого тускнеют, становятся бледно-прозрачны, и уже неспособны заслонить собой неотвязных и грубых картин настоящего.

И вот я пытаюсь припомнить: а какой дым был в моей жизни первоначальным? Ведь должен же быть такой дым, тот, от которого я, может быть, и поморщился, но в котором почувствовал нечто родное: ту сладкую горечь, что принято называть «дым отечества».

Первый дым, что я вспоминаю из детства – он стелился над огородами, когда в Выгорном (деревне, где я тогда жил) жгли картофельную ботву. Картофельным запахом в те сентябрьские дни было пропитано всё: чернозём, из которого от толчка лопаты всплывали неожиданно чистые клубни; вёдра, в которые их собирали; чугунок на загнётке печи, где остывала всё та же картошка; миска возле крыльца, откуда толчённую с хлебом картошку клевали суетливые куры; поросячий закут, где картофельный запах был смешан с пряной вонью навоза.

И, конечно, картошкою пахли те кучи подсохшей ботвы, что высились там и сям на низах огородов, кучи, поджогом которых и ставилась долгожданная точка в одной из важнейших крестьянских работ. Но для меня, пятилетнего, это была вовсе не точка – напротив, начало длинного ряда дымов, которые мне предстояло увидеть в жизни. Помню, как неохотно занималась курчавая, рыхлая куча ботвы: казалось, что огонёк, ползущий по жухлым плетям, никогда не достигнет её середины, а если достигнет, то так и заблудится там, в переплетении бурых стеблей, перемешанных с зеленью сорняка под местным названием «щир», этим злейшим врагом выгорновской картошки.

Но вот из глубины сумрачной кучи ботвы начинал течь белый дым, и он поначалу так вкусно пах испечённой картошкой, что хотелось не отворачиваться от него, а жадно вдыхать. Дым становился всё гуще – и ботва превращалась из бурой в молочно-белёсую. В этом дыму всё слышней раздавался настойчивый треск, всё чаще промелькивали красные языки – и как-то вдруг рыхлый ворох ботвы из молочного становился пылающе-алым!

Ты не мог отвести зачарованных глаз от костра: стебли были раскалены докрасна, и какое-то время держалась их хрупкая огненная архитектура. Но скоро всё это жаркое великолепие, обречённо вздохнув, оседало. Ворох искр улетал вместе с дымом в небо, пламя падало на почерневшую землю и погасало, а перед тобой оставался лишь круг сизоватой, мерцавшей, колеблемой ветром золы.

Только тогда гипноз костра тебя отпускал, и ты оглядывал те спускавшиеся к реке огороды, что назывались «нижние». Ботву жгли и у Копцевых, и у Титчевых, и у дальних соседей по нижнему планту. Их, соседей, дымы – как недавно и наш, – приподнявшись до уровня крыш, начинали клониться к реке, к её ивняковой урёме, и там смешивались с поднимавшимся из низины туманом. Скоро было уже и не разобрать, где туман, где картофельный дым; и ты с удивлением вдруг отмечал, что даже приречный туман, обычно сырой и холодный, в этот благостный вечер вкусно и сытно пах печёной картошкой.

* * *

Дымы отрочества были иными, уже не деревенскими, а полугородскими. Я рос в прямом смысле слова между городом и деревней; и уж чем-чем, а кострами мы были богаты. Ведь рядом была и вольная воля – поля, перелески, овраги, – и рядом же, под рукой, в изобилии нам попадались те городские отбросы, жечь которые мы так любили. То дымила резина покрышек, то ядовито горел какой-нибудь пластик, то возле костра валялись обломки разбитого автомобильного аккумулятора (из его решёток мы выплавляли свинец на рыбацкие грузила), то чадили куски лаково-чёрного битума, подобранные на ближайшей стройке.

А любимейшей нашей забавой были «дымовухи». Для них требовались две вещи: пустая жестяная банка из-под кофе и кукла, сделанная из особого вида ломкой горючей пластмассы. И если первый предмет найти было просто – мы или приносили пустую кофейную банку из дома, или подбирали её где-нибудь на помойке, – то с куклой было сложнее. Для нашей затеи годились не все, и немало часов уходило на то, чтоб найти – или в мусорном баке, или в песочнице, где недавно возились девчонки, или ещё где-нибудь на задворках – ту самую розовую куклу, которая предназначалась к сожжению. Это и были, по сути, наши первые поиски женщины – пусть пока лишь модели её, изготовленной из горючей пластмассы, – поиски, в которых мы репетировали как раз то, чем будет наполнена наша жизнь в будущем.

Но вот кукла была в наших нетерпеливых руках, и начиналось её расчленение. Нет, я далёк от того, чтобы видеть символ и в этом – чтобы в отрывании кукольных рук и голов видеть прообраз войны меж мужчиной и женщиной, что ведётся и будет вестись до скончания мира, – но превращение розовой гладкой красотки в горсть ломких пластинок выглядело и впрямь жутковато. Мы набивали отломками банку (перед этим пробив в её крышке отверстие), затем поджигали пластмассу и закрывали банку как можно плотнее.

Из отверстия в крышке вырастал тугой и свистящий султанчик белого дыма, скоро он поднимался выше наших голов. Потом раздавался хлопок – крышку срывало, и из банки начинал валить густой едкий дым. В нём мгновенно скрывались заборы, деревья, сараи, мы сами, и, жмурясь и кашляя, все пускались бежать врассыпную. Но вырваться из дымного облака удавалось не сразу, поэтому все мы потом долго кашляли и протирали слезящиеся глаза.

Вот как объяснить это наше пристрастие к дыму, это желание снова и снова увидеть весь мир скрытым густой пеленой? Может, нам смутно мерещилось, что в этом дыму может произойти что угодно и, когда он рассеется, мир предстанет волшебно переменившимся? Может быть, наше влечение к дыму было стремлением к тайне и сказке – к тому, чтоб законы привычной реальности не всецело довлели над нами, – но чтобы мир под густой дымовою завесой мог хотя бы немного пожить на свободе?

А ещё мы любили размахивать тлеющей веткой, эта забава знакома любому. Если вытащить из костра обгорелую ветку с тлеющим кончиком, то уголёк на её конце станет быстро тускнеть, и над ним будет виться сизоватая дымная струйка. Но если помахивать тлеющей веткой, уголёк проснётся, открыв свой рубиновый глаз. А если размахивать веткой сильнее, то перед тобой на холсте темноты возникнут светящиеся овалы, зигзаги, восьмёрки. Замедлишься – сразу тускнеют и огненные рисунки; но стоит ускорить махи руки, как восьмёрки и кольца становятся ярче и толще. Меж тобой и светящимися письменами возникала прямая и даже немного пугавшая связь. Словно то, что светилось во тьме, уже было отчасти тобою самим, и поэтому дать тем рисункам погаснуть было почти то же самое, что исчезнуть и самому.

Вот поэтому ты и размахивал тлеющей веткой как заведённый, в каком-то уже исступлении, лишь бы длилась и длилась вот эта игра с темнотой и с огнём, лишь бы светились овалы, круги и восьмёрки. Ты понимал, что живёшь, лишь пока прилагаешь усилие жить; если же ты остановишься, то светящиеся восьмёрки – хоть это и знак бесконечности – тут же исчезнут во тьме…

* * *

Потом было студенчество и стройотряды. На целое лето мы уезжали в глушь смоленских лесов и болот и работали там от темна до темна, с каждым днём приближаясь к истокам, к тем деревенским корням, что таятся едва ли не в каждом из нас.

И здесь вновь, как смоленский печальный пастуший рожок, начинает звучать тема дыма. В одном из стройотрядов, в деревне по имени Сяковка, мне не раз доводилось топить баню «по-чёрному», и уж чего-чего, а дыма я в ней наглотался изрядно.

Думаю, мало кто из моих современников застал «чёрные» бани, а тем более сам их топил. Согласитесь, от таких бань недалеко и до курных изб – до той скудности жизни, что уже в 19-м веке и то считалась архаикой и пережитком почти первобытных времён. Но, тем не менее, «чёрные» бани на Смоленщине были нередки ещё лет тридцать назад; и тот, кто их топил, кашляя и задыхаясь в дыму, совершал настоящее путешествие как в народное прошлое, так и в глубины собственной родовой памяти.

Дым в той бане выходил через небольшое волоковое оконце, проделанное в потолке. И печи там, по сути, не было, был просто очаг, свод которого покрывали округлые валуны, нагревавшиеся разведённым под ними огнём. Стены и потолок были так закопчены, что, неосторожно потрогав их, а затем случайно коснувшись лица, ты был обречён ходить с перепачканной сажей физиономией, вызывая смех окружающих. Но меня это ничуть не смущало: я так любил всё, связанное с парилкой, что всегда в банные дни вызывался быть истопником. И вот только тогда, наглотавшись-нанюхавшись дыма, я и мог осознать, какое же место дым занимал в народном быту, и мог вполне оценить те пословицы и поговорки, что были сложены об этом навязчивом спутнике человека. «Свой дым глаз не ест»; «Много дыму, да мало пылу»; «Нет дыма без огня, а огня без дыма»; «Бесстыжих глаз и дым неймёт»; «Стыд не дым, глаза не выест»; «Кто ветру служит, тому дымом платят»; «Мужик пахнет ветром, а баба – дымом»; «Солдат шилом бреется, дымом греется»; «Не летит пчела от мёду, а летит пчела от дыму»… Наверное, есть и ещё поговорки, но и этих достаточно, чтобы понять, до чего же «продымленной» была наша крестьянская жизнь.

Топка бани на окраине Сяковки начиналась с того, что я раздевался до пояса – и уже очень скоро лоснился от пота и был чёрен от сажи, как тот кочегар в морской песне: «Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару…» Как и он, стоять я был не в силах, потому что в задымленной баньке передвигаться можно было только на четвереньках. Очаг гудел и трещал, пламя расплескивалось о камни свода, и густой дым не просто наполнял, а набивал тесную внутренность старого банного сруба. Волоковое оконце не справлялось с дымным потоком; и если взглянуть на баню снаружи, то можно было увидеть, как дым сочится сквозь крышу и щели меж брёвен.

Только у самого пола оставался слой более-менее чистого воздуха, высотою с полметра, вот в нём я и ползал на четвереньках, подкладывая дрова в ненасытно гудящий очаг. Жар был такой, что трещали волосы на голове; и я совал в очаг чурку за чуркой почти наугад, отвернувшись и не дыша. Потом, всё так же на четвереньках, выбирался в предбанник, вываливался за банный порог, и даже полуденный зной мне казался блаженной прохладой.

А дым всё валил и валил: сквозь крышу и стены, из двери и волокового оконца, – но, по мере того как очаг раскалялся, этот дым становился всё более чист и прозрачен. Это был уж не столько дым, сколько огненный воздух; он струился над кровлей, словно расплавленное стекло, и дома Сяковки сквозь него казались миражами. «Всё, – решил я, – больше подкладывать дров не буду, а то, не ровён час, вспыхнет кровля…»

Не успел я подумать об угрозе пожара, как с картофельных огородов за баней послышался тонкий, пронзительный бабий крик. Признаюсь, я мало что в жизни слышал страшнее. В том крике – не очень-то даже и громком и как бы случайном среди безмятежного летнего дня – я распознал вековой и отчаянный голос народной беды. Тот бабий вопль резанул мне по сердцу, как нож; и когда я, мгновенно похолодев, поднял взгляд, то увидел, что над крышей бани поднимается столб аспидно-чёрного дыма – верный признак, что вспыхнула кровля…

Забежав за угол бани, я увидел над крышей алое пламя. Тяга огня была столь велика, что она срывала с кровли листы рубероида, и они взлетали в столбе чёрно-алого дыма. Я заметался, ища ведро, нашёл, побежал с ним к водоразборной колонке, а когда возвращался, увидел, что к бане со стройки бегут наши ребята.

Удивительно, до чего быстро и слаженно все включились в спасательные работы. Видимо, в нашей генной памяти сохранился не только бабий истошный вопль, но хранится и то, как надо вести себя в общей беде. Быстро выстроили цепочку, передавая вёдра с водой от колонки до полыхающей бани. Быстро сообразили, что баню уже не отстоять, и поливали стены и кровли ближайших сараев.

Минут через десять всё было кончено. Пожарной машине, приехавшей через полчаса, осталось лишь полить пепелище, отчего повалил такой густой пар, что кто-то из нас, засмеявшись, предложил в нём и попариться. Что ж, уже можно было шутить, и громкий, нервический хохот то и дело взрывался в чумазой и потной толпе, окружавшей то место, где стояла сгоревшая баня…

* * *

Так что мы подчас сами не знаем, когда дым костра или очага станет дымом пожара. Дым, как тот волк из поговорки: его сколько ни корми, а он всё смотрит в лес, всё мечтает о дикой свободе.

Но о свободе мечтаем и мы, городские оседлые люди. Кого не влечёт из рутины обыденной жизни на вольную волю, к походным кострам и дымам? Меня очень даже влечёт; до сих пор я скучаю по дыму, что поднимается над костерком где-нибудь на речном берегу той порою, как в котелке поспевает ужин.

Встречались ли вы с удивительным этим явлением: с тем, что дым костра назойливо тянется к сидящему возле огня человеку? Если нет ветра – который, понятное дело, относит дым вбок, – то, где б ты ни сел к костру, дым непременно отыщет тебя, отклонится к тебе, и придётся, зажмурясь и кашляя, пересаживаться, чтобы вскоре опять оказаться в дыму. Можно подумать, что дыму скучно быть одному или что между вами существует родство.

Я долго не мог догадаться, в чём дело, и уж смирился с тем, что этой загадки мне вовеки не разгадать. Но недавно меня озарило. Ведь горящий костёр, поднимая нагревшийся воздух, создаёт над землёй как бы ветер иного, холодного воздуха, текущий к костру со всех сторон сразу. Если же на пути этого «ветра» присел человек, то перед ним образуется тихое место, к которому тут же и тянется дым.

«Понятно тебе? – сказал я мысленно дыму, присев в очередной раз к костру. – Я тебя разгадал, и теперь-то я знаю, чего стоит вся твоя привязанность ко мне: ты просто-напросто подчиняешься ветру. И никакой тут нет мистики…» Но дым продолжал льнуть к коленям, затем подниматься к лицу и выжимать слёзы из глаз. Ему, дыму, не было дела до моих объяснений: наша с ним тайная связь всё равно была много глубже и много прочнее…

* * *

Костры и дымы – столь обширная тема, что даже в пределах собственной жизни вспоминается множество разных дымов.

Сейчас за окном сухой солнечный март, и с полей нашей окраины там-сям вьются дымы травяных палов. Они редко бывают густыми, чаще это просто струение жаркого воздуха над прерывистой огненной линией. И, глядя на эти палы, проходя вдоль их фронта, взбивая ногами седой прах золы, я вспомнил тот пал, которому сам, как и в случае с деревенскою баней, стал невольной причиной.

Мы с другом шли на байдарке по апрельской реке со смешным названием Вытебеть и увидели под глинистым рыжим обрывом закопчённую кучу камней, что братья туристы оставили с прошлого года.

– А не истопить ли нам баньку? – предложил я Виталию.

– Отчего же не истопить? – отозвался он.

Мы причалили под обрыв – мутная Вытебеть недовольно взбурлила под килем байдарки – и стали устраивать баню. Нам надо было развести над камнями большой костёр, а пока они нагреваются, сплести из прутьев каркас, которым мы после накроем горячие камни.

Сухостоя вокруг было сколько угодно; скоро огонь поднимался до кромки обрыва, покрытой высохшей прошлогодней травой. Но мы слишком поздно – когда трава вспыхнула и затрещала и огонь двинулся к недальнему лесу – осознали своё непростительное легкомыслие.

Лес надо было спасать, и мы с вёслами наперевес выскочили из-под обрыва вслед за огнём. До леса было не более сотни шагов, и часть сухой луговины, что отделяла от него, уже оказалась прочерчена ломаной огненной линией. А уж дым валил так, что синего неба за ним почти не было видно.

Мы с Виталием заметались как угорелые. Сначала пытались затоптать пламя или сбить его лопастями вёсел, но проку от этого было немного. Спасло лес – и нашу с Виталием совесть – то, что по всему лугу высилось множество чёрных кротовин. Мы, как лопатой, зачерпывали рыхлую землю веслом, швыряли на пламя – и в огненной линии появлялась полуметровая брешь.

Но хоть способ тушения пала и был нами найден, на то, чтобы остановить и надёжно похоронить огонь, ушло около часа. К тому времени, как мы засыпали тлеющий луг и только остаточный дым курился там-сям от горячей земли, мы задыхались, были облиты потом и перепачканы сажей.

Конечно, мы так напарились, бегая в огне и дыму, что баню уже можно было и не затевать; но, с другой стороны, что ж, мы напрасно устроили пал? И потом, хотелось смыть пот и сажу, а то мы и сами без смеха уже не могли смотреть друг на друга.

Пока догорал костёр на камнях, сплели банный каркас. Получился он невелик: сидеть внутри можно было только на корточках. А накрыли его всем тем тряпьём, что нашли среди наших вещей: байдарочными чехлами и дождевыми накидками, куртками и кусками полиэтиленовой плёнки. Банный чум получился на загляденье, оставалось поставить его на раскалённую каменку. Мы это и сделали, когда повыбрасывали из костра недогоревшие головни и вымели угли: нахвататься угара никому не хотелось. А когда опустили каркас на горячие камни, он надулся, словно воздушный шар.

Я, пожалуй, не буду подробно описывать, как мы парились: как швыряли горячую воду на камни, как нам обдавало лицо влажным жаром, как мы хлестались колючим еловым веником и как затем бросались в мутную ледяную Вытебеть. Оттуда, из обжигавшего холода, тело само рвалось обратно, к горячему пару, а из жаркого банного чума хотелось вновь броситься в холод реки. Ты уж не знал, как остановить сумасшедшие эти качели, что носили тебя из холода в жар и обратно; и, помнится, я крикнул другу:

– Брось мне на пути бревно – я иначе не остановлюсь!

Виталий, смеясь, так и сделал, и только сухая, с колючими сучьями, ель остановила безумие моих банных метаний. Но в голове ещё долго клубилась какая-то смутная смесь из воспоминаний о пале и бане, из обрывков реальности и недоумения: что со мной происходит и где я нахожусь? Видно, угара я всё-таки нахватался – словно дым застилал мою душу и мысли. Я был одновременно и здесь, у костра, на котором бурлил котелок, над обрывом и мутной рекой, но был где-то ещё, там, откуда мог видеть себя словно со стороны. Я будто знал, что когда-нибудь опишу этот день, эту баню и реку – и дым костерка, что стелился по-над обрывом…

* * *

Но пока мы ходили в походы – а большая часть путешествий выпала на конец прошлого века, – небо коптили ещё и иные дымы.

Тогда, на изломе эпох, одна жизнь рушилась, другая ещё не утвердилась, и вся эта гибель былого и мусорно-дикое зарождение нового происходили в какой-то воистину дымной, болезненной атмосфере. И хоть Центральной России было полегче, чем многим окраинам бывшей советской империи, но дымы поднимались и здесь. Горели бандитские джипы и особняки «новых русских», подожжённые их конкурентами, горели пригородные дачи, занятые замерзающими бомжами, а на свалках чадили костры тех бомжей, кому дач не досталось.

Дымящие свалки – для меня самый наглядный образ той смутной поры. К тому же я жил и живу километрах всего в четырёх от главного мусорного полигона Калуги, и, когда ветер дул с той стороны, наша окраина вдоволь могла надышаться сладковато-приторным дымом тлевших отбросов. А, когда мне доводилось оказаться рядом со свалкой, то можно было видеть, как по ней бродят люди, как они роются в мусорных кучах и жмутся к тлеющим там-сям костеркам. Вся свалка тогда представлялась огромным костром, на котором сгорают отходы не просто ближайшего города, но сгорает и вся та эпоха, в которой мы жили прежде. И люди, что бродят по свалке, живут первобытною жизнью, похожей на жизнь самых первых людей; только те начинали историю человечества, а эти, похоже, её завершают. В общем, невесело было смотреть на дымы, что курились над свалкой. И хорошо, что мусорные костры в конце концов перестали дымить: теперь отходы здесь сортируют, и большую часть везут на цементный завод, где они служат топливом.

Хочется думать, что в преодолении чада и хаоса, который в конце прошлого века задымил страну, была и заслуга нашей семьи, терпеливо державшей свою оборону на восточной окраине города. Мы в те годы держались за землю, кормясь тем, что сами же посадили и вырастили неподалёку от дома, благо на нашей окраине можно было найти пустовавшие «неудобья».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.