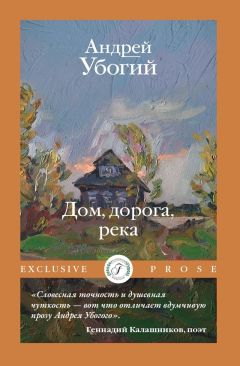

Текст книги "Дом, дорога, река"

Автор книги: Андрей Убогий

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)

Перед обедом, пока бабушка жарит, варит и парит, а отец сидит за бумагами, я собрался побегать. Вот прохожу мимо стекол веранды – бабушка видит меня, улыбается, машет рукой, – отворяю калитку и сворачиваю направо. Отец, сдвинув белую занавеску, курит, задумавшись, у окна.

– Побегать? Давай-давай, – напутствует он меня.

Поселковая улица – в пятнах света и тени. Гремя дегтяркой и порожними флягами, проезжает телега; пыльные куры, квохча, выбегают из-под колес. Жарко. Поселковые звуки – гудение грузовичка, завывание бензопилы, далекая музыка из репродуктора, – кажутся утомленными, сонными.

Дорога начинает спускаться с тимского холма. Жарким полынным ветром тянет из степи. Солнце плавит свинец запыленного неба, и кажется, что раскаленные серые волны непрерывно стекают на линию горизонта.

Открываются вольные виды. Внизу, за мостом и за речкою Тим, крыши Выгорного, села, где я провел детство. Вон оттуда, с крыльца дома бабушки Марьи Денисовны, я часто смотрел на тимской холм, на дорогу, и ждал: не идет ли бабушка? Но она уже не придет: Марья Денисовна умерла во сне, рядом с кроваткою маленькой внучки, и теперь отдыхает от непосильных трудов на старом харьковском кладбище. Умер и прадед, Денис Максимович, тот, кто целыми днями сидел в палисаднике у завалинки дома. Старик прожил аж девяносто три года; а могилка его во-он там, на кладбищенском, пестром от синих оградок холме.

Дорога, спускаясь, врезается в склон. Щетка полыни, тысячелистника и чабреца дрожит от горячего ветра. Что-то южное, древнее и родное есть в этой редкой траве, в пыльном мареве по-над склоном, в скудном и вечном покрове земли. Дорога уходит правее, на мост, а мне, перепрыгнув ручей, подниматься к оградам кладбища. Могилу прадеда нахожу не сразу: сильно все заросло. Но вот наконец жестяная, серебрянкой покрытая пирамидка с маленьким крестиком наверху и табличка «Попов Денис Максимович. 1878–1971». Думаю: «Вот это дед отхватил себе времечко! Четыре войны – из них две мировых, – три революции, голод, колхозы…»

Над кладбищем звон кузнечиков, гул шмелей, трепетание бабочек и свистящие, частые взмахи летящего голубя. Все так спокойно и сонно, что хочется лечь на сухую траву и лежать долго-долго…

Раздвигая горячие листья сирени, петляя между могил, выбираюсь на старую, полузаброшенную дорогу. Вот развалины школы – остался фундамент и стены, – той школы, где учила покойная Марья Денисовна. Надо же, моя мама, русоволосая Ира Попова, вместе с младшей сестренкою Светой, когда-то ходила сюда, и склонялась над партой, и что-то писала на черной доске…

Но дорога уводит все дальше в поля, вглубь звенящего зноя. Начинаю бежать, пока еле-еле, трусцой, прислушиваясь к собственным стопам и коленям. Ноги вроде в порядке. Серая пыль мягко гасит шаги – как сухая вода, она выплескивается из-под ног. Дорога то чуть поднимается, то понижается – эти мерные волны укачивают, усыпляют.

Бежать тяжело, лишь пока не совпал с ритмом зноя. Надо почувствовать ту скорость бега, когда твои вдохи и выдохи попадут в такт волнам ветра и волнам дороги, в такт дремотному шороху бледных овсов. Когда же ты совпадешь со степным, мерно бьющимся, сердцем, бег продолжится сам по себе. Дорога сама понесет тебя в зыбкое марево, в сусличий свист, в тот особенный, перенасыщенный солнцем сумрак полдневного зноя… Дорога ведет над глубоким оврагом – он зовется Соленый лог, – но кажется, это не просто овраг, а загустевший поток раскаленного воздуха. Смотри, как течет и колышется воздух оврага, как птица ныряет со склона на дно и как там, словно камни, лежат серые туши уставших от зноя овец…

Ты бежишь берегом этой знойной реки. Что так шумит, так гудит у тебя в голове? Кровь ли твоя загустела от бега? Или, может быть, так шумит само время той порою, как ты поднимаешься выше и выше, к истокам? В самом деле, ты словно бежишь вспять по времени, уходишь все дальше в свое – и не только свое, – позабытое прошлое. Недаром твой путь начинался могилою прадеда, оттуда дорога тебя повела в недра памяти рода. Бежал уж не ты, не подросток неполных пятнадцати лет, но бежала твоя родовая степная душа. Ей, душе степняка, был родным этот путь, эта пыль, это марево зноя…

Менялись века, и бессчетно менялись тела проходивших, скакавших и ехавших этой дорогой людей, но они все несли одну суть, одну душу, и в нейодно чувство негаснущей связи вот с этой землей… И бабушка, уморившись от зноя, гордо и грузно шагала по пыльной обочине, и прадед тащил свой, ладонями вытертый до белизны землемерский аршин, и прапрадед Максим (или, может, другой – Тимофей?) прогонял здесь свою коровенку, а его дед или прадед, верховой, шедший крупною рысью, обернувшись, кнутом сбивал оводов с крупа рыжей, такой беспокойной и фыркавшей лошади, а совсем уж далекие предки, у которых, наверное, не было ни кола ни двора, перегоняли здесь табуны и, прищурясь, смотрели сквозь пыль на красневшее низкое солнце… Они все несли одну душу – и она оживает во мне, когда, захмелевший от зноя, я долго бегу по полям. А душе степняка нужно, в сущности, только одно: чтобы вечно куда-то вела, не кончалась, пылила дорога…

IV

Все чаще мне снится молодость – наверное, потому, что пришла пора окончательно с ней расставаться. Если детство еще живет с нами, в нас – сначала благодаря нашим детям, потом нашим внукам, – то молодость – именно молодость! – невозвратима.

Вот мне и снится Смоленск, и мелеющий Днепр, и громада собора, вокзал, привокзальная площадь, трамвай, что ползет по изгибам крутой, от моста поднимавшейся улицы, снятся парки и подворотни, кафе, магазины и бани.

Вспоминаются и дороги тех лет. Все они проходили через общагу – перекресток и узел той жизни, – а некоторые из дорог за пределы общаги и не выходили. Общага вся состояла из сложного переплетенья путей, переходов, по которым, как в муравейнике, неустанно сновали десятки и сотни людей. Те пути начинались в глубоких, торжественных сумерках, в них же теряясь. Они нас проводили по дремлющим дебрям – и картины особенной, замершей, разлученной со временем жизни вставали пред нами. Это были скорей не дороги – они никуда не вели, – а ходы лабиринта, и в блужданье по этим ходам прошла моя юность.

Вот я, кажется, снова иду по гулкому коридору. Гитара звенит вдалеке; женский смех словно плещется в сумерках; на кухне шкворчат сковородки и льется вода; сливные бачки туалетов ведут свою партию баса; кровати ритмично, бесстыдно скрипят в полумраке притихнувших комнат…

Мы, дети восьмидесятых, были не просто потерянным поколением – мы были поколением бездорожья. Если вам приходилось на пешем ходу пересекать границы меж областями, то вы, верно, бывали не раз озадачены. Дорога, которой вы шли – хорошая, торная, в две колеи, – начинала вдруг чахнуть, слабеть. И вот уже не дорога, а тропка петляет меж кочками луга, потом пропадает и эта тропа, и растерянный путник не может понять, отчего же дорога, так бодро, уверенно уводившая за собой, вдруг исчезла, как будто ее не бывало. И только потом озаряет догадка: ты стоишь на ничейной, рубежной земле.

Вот и мы, молодые, оказались на рубеже, на изломе эпох, хотя сами об этом не знали. Но я чувствовал: все остановилось в недоумении, будто не знало, куда идти дальше. Прежний путь – «светлый путь», начинавшийся под орудийные залпы в семнадцатом, – из широкой дороги превратился в петлявшую тропку, а потом и она потерялась в болотах «застоя». Идти стало некуда. И весь мир погрузился в глубокую дрему, а мы, как слепые котята, на ощупь бродили по его закоулкам…

Воскресное утро, я иду в библиотеку. Большая Советская улица круто падает вниз, к Днепру. Слева висит циферблат знаменитых часов, ставших символом города. Но стрелки недвижны: на часах вечно без четверти три.

Городская библиотека – напротив часов. Я вхожу в вестибюль, раздеваюсь с чувством, что отправляюсь в далекое путешествие. Недаром учетная желтая карточка с дырчатым краем, которую выдают всем входящим, так похожа на железнодорожный билет.

Начинается путешествие в зале каталогов. Вот я медленно прохожу вдоль картотеки, перебирая глазами таблички. Что взять почитать, куда же отправиться странствовать? Великое множество разных дорог привлекает меня. И я, молодой, был настолько наивен, что думал, будто смогу прошагать по ним всем, что не останется непрочитанных книг.

Из читальных залов – их здесь несколько – выбираю зал третьего этажа. Тут всегда тихо, отсюда приятно смотреть в окно – дворик, деревья, капель с водосточной трубы, – и здесь не бывает знакомых: путешествовать лучше всего в одиночку. Сажусь у окна, раскрываю потрепанный том – сегодня это Булгаков, его знаменитый роман, – и вот уже, как отбывающий поезд, начинаю скользить вдоль и мимо реальности. Покинув границы привычного, погружаюсь в томительный зной гудящей булгаковской прозы…

Долго ли длилось то странствие? Трудно сказать: время словно покинуло мир. Но я устал от холмов, от сиреневой одури зноя, от смеси восторга и горя, которой наполнилось сердце. Излучение мощного текста всегда вызывает истому, полуболезненный жар – и хочется отдохнуть от видений. Кладу голову на руки и засыпаю. Девушка-библиотекарь с улыбкою смотрит, как студент спит за столиком у окна. Смейтесь, милая девушка, я заснул, но я чувствую вашу улыбку…

Сон тоже был путешествием, сложным странствием внутри странствия. Как причудливо спутано время во сне: то, что было, что есть и что будет, явлено вместе, в едином ряду; жизнь начинается в будущем, а кончается в прошлом; причиной становится следствие, и начало венчает конец. Так же, как время, таинственно свиты реальность и вымысел. То, чего ты не знал и не видел – лицо прокуратора, легионеры, нищий сброд у подножия Лысой горы и гроза, заходящая над Ершалаимом, – делалось как бы твоим личным воспоминанием. А рядом с теми, библейскими лицами видишь товарищей по институту, седого ректора и вахтершу из общежития – одноглазая тетя Поля была двойником полководца Кутузова, – видишь тех, рядом с кем ты живешь в настоящем…

После сна шел слушать музыку. Это входило в программу воскресного дня как еще одно путешествие. Зал фонотеки был маленьким, теплым, уютным. Люди сидели в наушниках, слушая каждый свое; но выражения отрешенных лиц были так похожи, словно все подключились к одному и тому же проигрывателю.

Чаще всего я слушал классический джаз времен Луи Армстронга. Когда большие ладони наушников обжимали виски, потухали все внешние звуки. И вот в тишине раздавались шаги контрабаса. Они были еще неуверенны, робки – кто-то брел, спотыкаясь и падая и опять поднимаясь на мягкие лапы, – а затем тишину прорезал ослепительный голос трубы! Как луч света, упавший в прореху меж туч, труба озаряла тревожную тьму тишины. И контрабас, вдруг очнувшись, увидев, куда ему надо идти, шагал все быстрее, уверенней, тверже. Но атака трубы не могла длиться долго… Высокий и солнечный голос ее понижался, хрипел. И вновь контрабас одиноко, нетвердо шагал в темноте; растерянный, брошенный всеми, он горестно брел без дороги…

Джаз – это музыка бездорожья. У него нет цели – есть лишь желанье куда-то идти, есть ужас недвижности, тьмы, тишины. Джаз – это плач потерявшего путь человека; возможно, поэтому я так полюбил эти странствия в лабиринтах синкоп. Вот гудит саксофон, слышен застенчивый голос тромбона, рояль рассыпает зернистые трели, и банджо – огромный сверчок на горячей печи – точит и точит напрягшийся воздух…

Уходил из библиотеки в сумерках, одуревший от чтения, музыки, мыслей. Путешествие продолжалось по улицам города. Шел быстро, как бы листая глазами дома, переулки и подворотни. Город был книгой, которую можно было читать бесконечно. Нетерпение юности подгоняло меня. Шел вниз, к собору, потом по широкой, каскадами падавшей лестнице спускался к мосту через Днепр – река маслянисто чернела под фонарями, – потом выходил на Колхозную шумную площадь, где всегда было много цыган. Здесь, в буфете общественной бани, выпивал бокал водянистого пива и после кратких раздумий направлялся к вокзалу.

Кирпичный куб кинотеатра «Красный партизан» проплывал мимо в сумерках. «Не зайти ли?» – думал я на ходу. Но индийский, слащаво-игрушечный фильм смотреть не хотелось. Зато хотелось скорее взойти на виадук, встать над разливом железнодорожных путей и смотреть, как огни семафоров отражаются в рельсах и как по запасным путям с перестуком ползут бесконечные ленты товарняков. Вокзальное здание с башенками по углам напоминало мавританский дворец, но я не спешил входить в его гулкую толчею. Я стоял над путями, над россыпью разноцветных огней – красных, синих, зеленых и белых, – над сплетеньем подвесок и тросов, над сердитыми, улетавшими в ночь голосами диспетчеров. Что-то огромное переполняло меня. Это была то ли молодость, то ли любовь, то ли предчувствие скорой разлуки со всем этим странным, дремотно вздыхающим миром. Но помню, что там, в темноте над путями, над сложным мерцаньем огней и над встречным движеньем грохочущих поездов, я был счастлив. Я жадно вдыхал тот горчащий, дымком и мазутом пропитанный воздух, напиться которым не смог бы за целую вечность…

Поразительно: все, что ты видел и слышал, казалось значительно больше того, чем являлось на самом-то деле. Любая ничтожная мелочь – урна с мусором, папиросный окурок в грязи, облако пара над крышкою люка, трещина на оконном стекле, куст герани за этим стеклом – все обретало объем, глубину. Как в романе, написанном гением, лишнего нет ничего, так и на улицах города, по которому ты бродил, как влюбленный лунатик, каждый предмет или человек что-то значил. Тетка с тяжелою сумкой, курсант с тонкой шеей в намокшей шинели, горящая надпись «Гастроном» – первая буква гудела, порой притухала, и надпись тогда обретала иной, звездный смысл – это все были загадки, которые ты должен был разгадать.

Ты шагал и шагал, жадным взглядом перебирая прохожих, горящие окна, фасады домов, подворотни, и вдруг поворачивал в темный, чем-то тебя поманивший проулок. Оскользаясь, шел меж сугробов по узкой тропе, распугивал кошек у мусорных баков, касался сырого забора, зачерпывал горсть крупнозернистого талого снега и растирал им горячечный лоб. Затем вновь выбирался на улицу, к тасованию людей и машин, и продолжал путешествие по живым лабиринтам Смоленска.

И даже когда, утомленный, к полуночи возвращался в общагу, воскресное путешествие как бы еще продолжалось. Покинув заснувшее тело, твоя молодая душа продолжала бродить по таинственным улицам, продолжала искать то неясное, властно манящее, что конечно же было найти невозможно, но без чего ты не смог бы прожить ни единой минуты…

А еще моя юность была путешествием по дорогам Эрота. Если по улице шла красивая девушка, это было огромным событием. Искажалось пространство: оно магнетически льнуло к её стройной фигуре. Замедлялось и время: поворот головы, взмах руки или вынос бедра совершались так медленно, что сердце мое успевало ударить раз пять или шесть, пока длилось то колдовское движенье.

Дороги лукавого бога, петляя и путаясь, порой заводили в дремучие дебри. Сколько сил, сколько жизни осталось на этих путях! Мир был наполнен какими-то вспышками из частей женских тел. Смуглые бедра, уходившие под качавшийся колокол юбки, прогиб поясницы, волны грудей в низком вырезе платья – этого было достаточно, чтобы взгляд мой мрачнел и язык прилипал к пересохшему нёбу…

Как опьянение начинается даже не с первой выпитой рюмки, а с особого предощущения хмеля, так и предчувствие новой дороги Эрота начиналось за несколько дней до пути. Как-то томительно, трудно жилось, пока душа затевала поспешные сборы, готовилась к очередному походу. Начало влюбленности переживалось как острое, накатившее вдруг, нездоровье. Я физически ощущал тошноту и знобящую пустоту души. Словно мутный горячий туман заволакивал взгляд…

Томительно-медленный танец нередко был первым этапом пути. Зал ресторана качался и плыл на волнах сигаретного дыма; музыка мяла пространство, как сдобное тесто; девушка – цель и смысл путешествия – была в те минуты одновременно и близко – рукою ты чувствовал, как расходятся ее ребра на вдохе – но и мучительно далеко от тебя. Весь мир становился чужим: казалось, ты в нем заблудился. Качались ряды ресторанных столиков, качалась эстрада с тремя музыкантами, и официантки, как крупные белые рыбы, сновали меж пьяных столов. А ты искал выхода, смутно чувствуя, что он где-то рядом: в податливой гибкости теплого тела, вот в этой щеке с прядью темных волос, в дыхании, взгляде – в загадке танцующей девушки…

Потом была ночь, и ночной засыпающий город, и проводы до общежития или квартиры. Почему-то считалось – или я просто вбил это в голову? – что кавалер, провожающий даму, должен с ней непрерывно болтать. Но рядом с красивою спутницей, я то молчал, то начинал нести околесицу. Еще хорошо, что мои собеседницы бывали то снисходительны, то глуповаты, и вспышки болтливости на фоне гробового молчания как-то сходили мне с рук.

Возвращался бегом. Я не мог идти шагом: надо было унять, успокоить волнение крови. Топая, шумно дыша, я распугивал редких собак и прохожих. Ночной, с холодком и с бензиновым запахом воздух был для меня как прохладный компресс на горячечном лбу. Я бежал и как будто пытался спастись от себя самого. Я хотел обменять напряженно-тревожное одиночество – на безмолвие, женщину, ночь… На пустых перекрестках мигали глаза светофоров; длинные стекла витрин отражали бегущее тело. Оно проносилось над пирамидами рыбных консервов, рядами бутылок, над волнами тканей и над тупо-счастливыми лицами манекенов. Как хорошо было быть манекеном – и как было трудно быть мной, молодым!

Дороги Эрота порой заводили на старое кладбище: по ночам в центре города только здесь можно было уединиться с девушкой, если, конечно, спутница была не из пугливых.

Входили, как в лес, как в дремучую чащу, в сплетенье оград и ветвей, в паутину теней, оплетавших кладбищенский мир. Нас, пробиравшихся в лабиринте оград, крутило, как щепки в водовороте: то водило кругами, то разносило, то вновь прижимало друг к другу.

Наконец на какой-нибудь старой могиле – ее холм был уже почти незаметен, – среди веток сирени, крестов и надгробий, свершалось то, к чему вел нас извилистый путь. Описать это трудно, да вряд ли и нужно. В такие минуты горячий туман застилает глаза – и в этом тумане мелькает плечо иль колено, незрячий белеющий контур лица или всплеск запрокинутой кверху руки… Вдруг предательски скрипнет ограда; вдалеке, за чащобой листвы, прозвучат голоса иль проедет машина, но туман, наплывая, погасит случайные звуки…

Когда же все завершалось, ты был, кажется, более мертв, чем могилы. Такой бесконечной, бездонной тоски, как тоска после близости с женщиной, ты доселе еще не испытывал. Словно незримая злая рука вдруг скомкала тебя и отжала последние соки, а потом отшвырнула, как мусор. Не случайно дороги Эрота вели нас на кладбище: этот путь был воистину смертным путем. Он вел в никуда. Он обманывал нас, этот маленький бог, он нас влек на серебряных нитях желания, как ведут на убой бестолковых телят.

Всего же диковинней было то, как мы оживали. Только что ты бессмысленным взором водил по оградам, только что ты не мог разобраться: где же ты, что с тобой и что делать дальше, только что ты был пуст, как сама пустота. Но спустя минут двадцать опять просыпалось желание. Как прилив поднимает рыбацкие лодки, лежащие в иле на грязной мели, так и воды желания, вновь прибывая, опять поднимали тебя.

И ты уже снова готов был идти на неясный призыв, ты опять начинал тот бессмысленный путь – в никуда…

Душа ощущала свою незаполненность, неутоленность. И именно это знобящее чувство, порой нараставшее до болезненной силы, понуждало опять отправляться в дорогу. Это было сродни голоду; только справиться с ним было гораздо сложнее. Тут не хватало тарелки борща или каши; только сам путь, только сложное блюдо, состоявшее из пространства и времени, и с приправой усталости – зрительной, мышечной, слуховой, – могло, да и то на недолгое время, утолить неуемную жажду дороги.

Но чего не хватало душе? Пытаясь назвать, обозначить неназываемое, я выбрал странный ответ. Душе не хватало… души. Двадцатилетнему юноше не хватало себя самого. Он был еще слишком пуст, не оформлен, ему не хватало того ощущения «я», без которого личность не может существовать. Осознать же себя было можно, лишь двигаясь в мире, лишь обточив свое «я» о дороги пространства и жизни. Все путешествия начинались с болезненно-острого чувства, что мне самого себя мало, что надо отправиться в путь – для того, чтобы в долгом усилии странствия заполнить порожнюю душу. Уходя от себя, я стремился к себе же, но только к такому, который способен уже никуда не идти.

Но, поскольку этот метафизический голод по ощущенью был близок голоду обыкновенному и было непросто отличить одно от другого, я в своих путешествиях постоянно заботился о насыщении чрева. И едва ли не главным во всех моих юных блужданьях было посещение забегаловок, станционных буфетов, рабочих столовок – тех мест, где голод души отчасти мог быть утолен насыщением тела.

В те имперские годы кормили, по сути, бесплатно: полтинника было достаточно, чтобы наесться до обморока. А уж если имелась пятерка в кармане, то странствие в райских садах Общепита могло продолжаться почти бесконечно.

Первой станцией на этом пути была столовая общежития. Открывалась она в семь утра; за тринадцать копеек ты получал тарелку рисовой каши, стакан сладкого чая и кусок хлеба. В гулком зале столовой еще было пусто: только несколько самых прилежных студентов, поднявшихся ни свет ни заря, уныло жевали и поправляли очки. А я, беспокойный ходок, разделял с ними раннюю трапезу.

Выйдя на улицу, еще чувствовал, как плотный ком каши греет желудок. Хорошо, когда выдавалась «собачья» погода – ветер, мга, сырой холод, – потому что в ненастье пристани Общепита бывали особо желанны. Пять минут, как ты встал из-за стола, но уже прикидывал; где бы попить кофейку. Пройдя вдоль по улице Крупской, как раз в восемь часов подходил к магазину «Продукты», только что распахнувшему двери. Продавщицы еще надевали халаты, грузчики заносили лотки с упоительно пахнущим хлебом, кассирши вставляли бумажные ленты в свои аппараты, а ты уже пил мутноватую рыжую взвесь под названием «черный кофе». Пойло конечно же это было ужасное, но степень твоей любви ко всему была так велика, что даже и этот напиток ты вкушал с наслаждением. Пил «вприглядку»: созерцая сквозь стекла витрины туманную улицу, проплывавшие мимо трамваи, деревья и редких прохожих.

Похмельный, тоскливо вздыхающий грузчик просил тебя: «Слышь, браток, пособи!» – и ты помогал ему перенести за прилавок два ящика с пивом, счастливый своею причастностью к миру, который ты все сильнее любил.

Погода была замечательной: сеял мелкий невидимый дождь, руки зябли, на ветках деревьев и на проводах висели тяжелые капли. Трамваи то обгоняли тебя, то с натугой взбирались навстречу. Впереди показался чугунный Кутузов; казалось, сутулому старику тяжела непогода. Вот и мост через Днепр. Река в оголившихся берегах, уже с первым ледком по затонам, была черной, шершавой от ветра. На середине моста останавливался и смотрел вверх по склону: на крыши, собор и на красную ленту старинной стены. Пасмурно-низкое небо было Смоленску к лицу: суровая древняя сущность солдата отчетливей проступала в насупленном облике города.

За мостом – Колхозная площадь и рынок. Тебе нравились гулкое многолюдье, лица торговок, пучки зелени на столах, скользкий пол, дыры стоков, забитые капустными листьями, нравились жирные голуби, перелетавшие под крышею павильона. Рынок, как это ни странно, позволял углубиться в себя. Я смотрел в лица старушек, торговавших солеными огурцами, в опрятные строгие лица молочниц, в надменные краснощекие физиономии мужиков из мясного ряда и в смущенные лица торговок семечками – мол, что за детский у нас, несерьезный товар! – смотрел на цыганок, в их равнодушно-насмешливые глаза, со странным чувством, будто я смотрю в зеркало. Я понимал нечто общее, что нас роднило, и в то же время осознавал бесконечную разницу между собой и любым другим человеком. «То есть ты» – «тат твам аси», – великую древнюю истину кто-то нашептывал мне; но в то же время я различал иной голос, печально вещавший о моем одиночестве в мире. Душа напрягалась, пытаясь вместить обе истины.

И снова ты чувствовал голод – упорный голод пути. Дождавшись трамвая – гремящего, красного, номер один, – ты ехал к любимому месту, к вокзалу.

Над переплетением рельс всегда тянул ветер. Он горчил, оставлял во рту привкус угольной гари, а в душе возбуждал неуемную жажду дороги. Голоса диспетчеров выдувались из переговорных трубок, как гулкие пузыри, и летели над рельсами, разбиваясь о товарняки, что стояли вдали, на запасных путях.

Трогался калининградский «Янтарь». Подвижка вагонов была в первый миг незаметна – и только легчайшее головокружение говорило о ней. Взгляд, не желавший расстаться с блондинкой вон в том окне, потянулся за нею, напрягся, но отъезжающий поезд легко оборвал мимолетную связь. Вагоны катились быстрее, колеса стучали все громче. Окна сливались в единую ленту, и сквозь вагон-ресторан показался недвижный московский на третьем пути. Нарастающий гул окружал разгонявшийся поезд. Вдруг состав словно обрезали, взвихрённый движением мусор взлетел и упал за последним вагоном…

Товарняки трогались по-другому. Их обычно толкали, а не тянули – и костяной перестук буферов пробегал вдоль состава, как бы нанизывая на себя ожерелье из полусотни вагонов. Состав дергался раз, другой – вагоны скрипели, колеса визжали, что-то капало из промасленных шлангов. Товарняк тяжело, с ревматическим хрустом, с одышкой, словно шагал, и чугунные рельсы прогибались под ним. Состав катил все быстрее – и вся непомерная, страшная тяжесть его убывала по мере того, как он наращивал ход…

Но пора уже было поесть. На вокзале, кроме буфета и ресторана, на каждом из двух главных перронов было еще по небольшому кафе – для того, чтоб транзитные пассажиры могли наскоро перекусить. В этих стекляшках провел я немало часов.

– Что у вас есть? – спрашивал я у буфетчицы.

– Борщ и гуляш, – был суровый ответ.

Взяв тарелку, стряхнув с нее воду, могучая рыжая тетка бросала туда ломтик вареного сала, каплю сметаны, а потом, взболтав гущу в огромной кастрюле, зачерпывала огненной смеси. И вот уж тарелка поплыла на столик к окну, и облако пара, клубясь, полетело за нею.

Возвращался к буфетчице за гуляшом. На тарелку с клеймом «Общепит» стряхивалась клякса картофельного пюре – ребром ложки гарниру придавался волнистый рельеф, – потом скупо подкладывалось несколько жилистых ломтиков мяса, и это все затоплялось подливою ржавого цвета.

– Сколько хлеба? – грозно спрашивала буфетчица.

– Четыре…

Отделив толстыми пальцами четыре кусочка, бросив их на тарелку, великанша объявляла итог:

– Пятьдесят шесть копеек!

…Спасибо тебе, забегаловка, и тебе, необъятная рыжая тетка, спасибо столам и тарелкам, стаканам, и стульям, и мокрым картонным листам под ногами, солонке с комком серой соли, испарине на стекле, спасибо дверной богатырской пружине, спасибо и вам, алкаши-трясуны, и вам, суетливые пассажиры-транзитники, спасибо цыганкам, вихлявшимся между столов, спасибо красавице в светлой дубленке, скользнувшей капризно-рассеянным взглядом по мне, по витрине и вышедшей вновь на перрон… Спасибо, страна, за густое тепло Общепита…

Тогда, в юности, я все время куда-то шел и что-то все время искал. Жажда ходьбы не стихала; предложи мне тогда: «Пошли пешком в Африку!» – я бы пошел.

Но в Африку нас не пускали. Мир, в котором нам смолоду так уютно жилось – остановленный мир жестокой и нежной эпохи, – он не мог выносить никакого движения. Поэтому так были плохи дороги, и так фантастически много заборов, оград, турникетов, закрытых ворот и дверей было в том мире. Движение – неважно, какое – было злейшим врагом, оно не давало эпохе досмотреть свои сладкие сны. Оно нарушало все связии множило хаос.

И вот странная мысль посещает меня. Кажется, в том крушении прежнего мира, что свершилось на наших глазах, виноваты не только глубинные силы истории или промысел Божий, но виноват и я сам, виновата моя неуемная жажда дороги.

Нет, я пока что не сумасшедший, и далек от того, чтобы себе приписать ту заслугу или полностью взять на себя ту вину. Но связь «я и мир» обоюдно активна: лично я виноват и во всем, что случилось. Назойливый стук моих юных шагов раздражал окружающий мир, не давал ему погрузиться на дно нескончаемой дремы. Бывает, ничтожная муха зудит и мешает спать буйволу; так вот и я, тяготясь недвижностью мира, неустанно ходил по дорогам и тем прорывал тот потертый имперский брезент, которым незримые силы когда-то давно зачехлили реальность…

Вспоминается символический эпизод. Весною, в начале марта, желание уйти прочь из города делалось неодолимым. И я подговорил своего приятеля Диму Прудникова один из воскресных дней посвятить путешествию. «А поедем в Колодню!» – предложил долговязый Дима.

Как упоительно пахли скамьи закопченного, мартовским солнцем нагретого дизеля! Даже сквозь грязные окна вагона больно было смотреть на сиявшее солнце. Железнодорожная весна, как известно, начинается недели на две раньше обыкновенной. Вот и сейчас черный промасленный снег меж путями таял, словно на сковородке, все капало, влажно сочилось, из шпал проступала вода, и зеленые крыши вагонов парили…

Скоро дизель покинул пределы Смоленска и плыл по холмистым полям. Слепящая длинная полоса – отражение солнца – бежала за нами по насту. Вот мы миновали замерзшую речку, и дизель притормозил у полустанка.

– Выходим! – поднялся Прудников.

Тут не было даже перрона, мы спрыгнули на заснеженный склон. В глазах потемнело от снежного блеска. Мы стояли на насыпи, посреди слюдяных зеркал наста.

– Смоленск во-он там, за холмом, – показал, щурясь, Дима.

– Ну и пошли туда.

– Напрямик, без дороги?

– А что нам дорога? Наст, кажется, держит…

И мы пошагали. Вовек не забыть переход по увалам полей, под синим сочащимся небом. Наст держал не везде. На северных склонах шагалось легко, но на южных, где снег уже подразмяк, наст проседал под ногами. Стоило наступить на зеркальную хрусткую корку, как широкий, метра три на три, пласт снега с шорохом оседал, разбиваясь о землю! Становились видны иглы бурой стерни и кротовины. Мы шли, словно два ледокола: за нами тянулась широкая полоса раскрошенного наста.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.