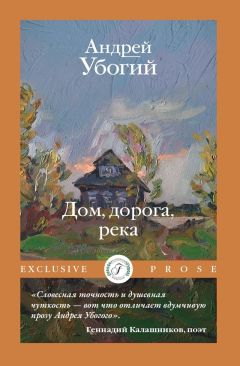

Текст книги "Дом, дорога, река"

Автор книги: Андрей Убогий

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)

IV. Ароматы

Больше всего на земле я любил

Женщин и ароматы.

Магомет

Что привлекает нас в чае? Его вкус, горько-вяжущий, терпкий, иногда, впрочем, слабый, едва отличимый от вкуса горячей воды? Может быть, то тепло, что содержится в недрах дымящейся чашки? Или особенный тип разговора – чайного разговора, – который так отличается от разговора пивного или тем более водочного?

Все это важно, но едва ли не главное в чае – его аромат. Чайный запах обычно едва уловим, эфемерен – он похож на смутно мелькнувшее воспоминание. И он касается нас как-то вскользь, как бы краем, когда, например, мы открыли коробку с заваркой или вошли в комнату, где пьют чай.

Интересно, а запах какого чая вам больше всего по душе? Может, вы любите резкий, как бы чуть хрипловатый запах крепких цейлонских чаев? Или игривый, кокетливо-декоративный, словно индийская песня, запах дарджилинга? Или вычурно-нежный, отдающий то дымом, то сливой аромат чая из горной Юнь-Нани? А может, вам нравится запах с добавками, может быть, парфюмерный жасмин или бергамот – частые гости на вашем столе?

Что до меня, то мне всего ближе запах ассамского чая – того, что родился в горах между Индией и Китаем. Удивительной строгости, силы, достоинства полон его аромат. Вот уж действительно мужской запах! Иногда он мне кажется даже угрюмым, но это угрюмство, рядом с которым легко помолчать и подумать о чем-то своем, сокровенном. Запах ассамского чая – это словно молчание давнего друга, то молчание, что надежней, честнее любых разговоров…

Мне порой кажется: запах есть оклик, который донесся до нас, чтобы напомнить о чем-то. Недаром же говорят: запах слышен; недаром люди именно прислушиваются к нему. Аромат зарождается как бы в ином, параллельном нашему, мире; он есть идея о вещи – и конечно же он богаче и тоньше, чем воплощение этой идеи в реальности. Наверное, есть целый мир, состоящий из ароматов: в нем еще нет полноты воплощения, но зато нет и той глубочайшей тоски, что присутствует в мире падшем, предметном. Запах есть как бы точка пересечения двух миров: мира здешнего, грубо-реального, и каких-то иных, едва нам доступных пространств. Запах есть то, к чему устремляется каждый предмет как к своему абсолюту; аромат есть мечта всякой вещи о себе же самой, возведенной в бессмертную степень.

Разотрите-ка в пальцах смородинный лист, да поднесите к ноздрям. Что происходит с душой в этот миг, почему она вдруг взволновалась? Запах взмыл – и душа попыталась взлететь за ним вслед…

А вспомните… Что бы нам вспомнить? Ну вот, к примеру, запах картофельной жухлой ботвы. В нем есть и сытность крестьянского ужина, и ясность сентябрьского, синего с золотом, дня, проблески паутины на пашне, позолота березняка, есть и стая дроздов, шевельнувшая крону молоденькой, но увешанной алыми гроздьями ягод рябины… Что за день, что за осень: погожая, яркая! На огородах копают картошку, и запах ботвы стелется над землей, как пьедестал всем иным запахам, краскам и звукам сентябрьского дня…

Или запах сирени, запах майских упоительных вечеров, когда хлесткое щелканье соловья, яростно бьющего сумерки, словно мстящего им за свою одинокость, смешано с шорохом, шепотом, смехом в гуще сиреневых пышных кустов? Кажется, там целуются парень с девушкой: пена соцветий шевелится над их молодыми телами, а запах сирени, волнующий, томный, укрывает их, как покрывалом. Вот потянул майский жук, нежно взмыла его бархатистая виолончель – и напряжение юных желаний достигло предела…

А пряный запах крапивы у родника, в непролазной урёме, в час знойного летнего полдня? Или запах смолы на истертой поверхности лыжи и предвкушение бега в полях, под дымно-малиновым, низким крещенским солнцем? А вот запах ивовой листвы – для меня это запах раннего детства – запах сухой, но и влажный от близости речки…

А вспомните запах дыма осенних костров или запах ландыша, чуть кисловатый, запах розы, так явственно отдающий малиной, или запах полыни, вобравший в себя всю безбрежность степей и навевающий тысячелетнюю дрему…

Да, запах есть целый мир – мир мерцающий, сложный, живой, – запахи можно слушать, как слушают музыку, или рассматривать, то приближаясь к ним, то отойдя и прищурив глаза, как рассматривают вдохновенно написанную картину. Но и все же они не картина, не музыка – кажется, что они говорят с душой напрямую. И пусть слова этой речи быстро теряются в памяти, но остается зато их отрадный и утешительный смысл…

V. Напиток свободы

Мир ловил меня, но не поймал.

Надпись на могиле Г. Сковороды

Я скорее готов жить без хлеба, чем лишиться утренней порции чая. Но почему? Что за великая сила содержится в этом напитке? Ценность его пищевая невелика. Может быть, он бодрит, помогает проснуться? Но холодный душ да махровое полотенце произведут еще больший эффект.

Дело в чем-то другом. Если представить жизнь, вдруг лишенную чаепитий, на меня наплывает тоска беспросветности, и жизнь тогда кажется пыльной пустыней. Но стоит рядом возникнуть дымящейся чашке, как тут же в безрадостной этой пустыне появляется словно оазис: будто рядом журчит ручеек, и древесная тень укрывает тебя, и лямки поклажи уж больше не трут утомленные плечи. Жизнь, оглядевшись, вдруг делает вдох – после множества трудных, мучительных выдохов…

И это вот чудо свободного вдоха, блаженство привала на долгом, измучившем всех, переходе и составляет, наверное, суть тайны чая. В самом глубоком своем содержании чай для меня есть напиток свободы.

Ведь наша реальная жизнь свободы практически лишена. Я уж не говорю о свободе в ее политическом смысле: как писал Пушкин, жить без свободы политической очень даже можно.

Есть путы, которые вяжут теснее. Зависимость жизни семейственной, обязательства перед родителями и детьми, долг перед родом, который в конкретном своем выражении выливается в бесконечную череду бытовых, изнуряющих душу, забот, – эта зависимость держит крепче тюремных оков. Мало кто может от них освободиться; тем более что при отрыве от родовых – пьющих соки, но и питающих душу – корней человек остывает, пустеет, отдаляясь не только от близких людей, но и от себя самого. Мы несвободны, поскольку мы люди и живем рядом с людьми.

Но есть и еще одна ступень несвободы. Это наша всеобщая подчиненность времени – и, в конце концов, смерти. Мы живем под её, смерти, пристальным взглядом; и все, что мы делаем в жизни, это как бы метанья внутри вагона, неудержимо скользящего под откос. И какая уж там свобода! Смерть и время командуют нами при помощи нашего тела, этой тленной и быстро дряхлеющей оболочки. Усталость и голод, сонливость и похоть, разнообразные хвори – они все врываются в нас, как захватчики в разоренный, дымящийся город…

И бывает ли хоть минута в течение трудного дня, когда я себя чувствую не жалким рабом объективного мира, заложником смерти и времени, но бываю свободным? Для меня это несколько вдохов и выдохов на протяжении чаепития. Я свободен, пока держу в руках чайную чашку, дышу ее ароматом, и смотрю вдаль сквозь марево пара…

Опыт освобождения познается как раз в эти секунды отрешенного чайного созерцания. Магомет, облетевший все царства, пока проливался кувшин у его изголовья, и мы с вами, задумчиво длящие терпкий глоток, находимся как бы в едином пространстве свободы. Можно сказать, я живу, я дышу в ритме утренних чашек. Они мне нужны, как ныряльщику вдох перед очередным погружением; подышав хоть немного чайной свободой, я могу затем целый день плыть в потоке куда-то стремящейся жизни.

И каких только мыслей не приходит при чаепитии! Вот сейчас вспомнил о господине Кириллове, удивительном персонаже из «Бесов». Это тот господин Кириллов, «русский дворянин и гражданин мира», который решил принести людям весть о «новой и страшной свободе», решил, убив себя сам, доказать миру реальность свободы воли. Кириллов вышел на поединок с причинно-следственной тяжестью мира, на бой с несвободой, материей, и самой смертью.

Но вспомнил я о Кириллове вот почему: этот герой ни разу не появляется на страницах романа без чашки чая. И в сознании всех окружающих чай есть неотъемлемый признак Кириллова, словно особенность внешности или черта характера. Вот Верховенский идет к нему после сытного ужина: так, мол, и знал, что «у вас чаю выпью…». Вбегает взволнованный Шатов: «Кириллов, у вас всегда чай!» И даже каторжник Федька ставит ночами самовар для Кириллова.

Как странно – и вместе с тем как закономерно, – что Достоевский положил на портрет Кириллова этот мазок! Фанатик и пленник свободы, Кириллов жил чаем, питался чаем; он не зависел ни от чего, кроме этой вот терпкой дымящейся влаги, помогавшей ему коротать одинокие ночи и выдерживать наглый взгляд смерти. Чай словно питал те упорные, дикие всходы свободы, которыми прорастала его душа. Но, увы, эти побеги были болезненны и росли не в ту сторону, словно бледный подземный росток…

Впрочем, чай тут, кажется, уже ни при чем…

VI. Созерцание в полдень

Плывут облака отдыхать после знойного дня,

Стремительных птиц улетела последняя стая.

Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,

И долго глядим мы, друг другу не надоедая.

Ли Бо

Полдень, жара, крыльцо бани на Зеленом Крупце. Слышно, как виолончель шмеля – басовито, прерывисто, густо – толкается где-то в высокой траве.

Минуту назад ты еще был в парилке. Поддавал Алексей, молчаливый упрямый мужик. Он набросал так много, что половина из прыгнувших на полок соскочила обратно. Ты с трудом удержался: стыдно было оставить напарника. Все лежали ничком, боясь шевельнуться. Дышать было нечем: вместо воздуха над полком был огонь.

Вот напарник, привстав, протащил копну веника по твоей напряженной спине. Ненадолго делалось легче – хоть можно было вздохнуть, – но вслед проползавшему венику вновь опускалась тяжелая жаркая глыба…

Напарник, часто дыша, пал ничком на полок. Наступал твой черед подниматься. Уже в полуметре над досками жар делался вдвое сильнее. Шапка более-менее прикрывала уши, зато поджигало ноздри, и некуда было спрятать готовое вспыхнуть лицо. Непрерывно борясь с искушением спрыгнуть и сунуть голову в шайку холодной воды, ты тащил веник по красной, вздымавшейся, мокрой спине…

…Зато как было тихо, блаженно сейчас, на крыльце. Как медленно, густо плыл день и как было лень разбираться, то ли это невидимый самолет басовито гудит в бледном небе, то ли шумит кровь в ушах, то ли шмель тащит тягучий смычок по струне задремавшего дня?

В эти минуты рай созерцания и покоя открывался твоей разомлевшей душе. После того как ты долго плыл в торопливом потоке, проносившем тебя из прошлого в будущее, тебя словно вынесло в омут остановившегося настоящего.

Три шершавых и теплых ступени крыльца были седыми от прожитых лет и напоминали раскрытую, добрую чью-то ладонь. Дальний берег Оки, бледное небо над ним, круги коршуна в синеве, белые промельки чаек над невидимой гладью реки, полуденный зной и блаженство покоя… Казалось, что этому летнему миру уже не опасны угрозы вертлявого демона времени, потому что ему, бесу времени, просто нет места в той чаше мира, что кем-то наполнена всклень…

А вот чаю из термоса, наоборот, место было. Чай был сладким и крепким, какого и хочется после парилки. После пары глотков твой взгляд наполнялся упругою, радостной силой. Вот ты смотрел на дорогу, что длинным изгибом легла у подножья крыльца: перед тобой было крошево щебня и брызги стекла, бархат пыли, следы чьих-то стоп и колес, кое-где островки муравы на обочине. И тебе вдруг казалось: дорога запомнила всех, кто когда-то прошел-прокатился по ней. И уже сам ее вид говорил о блаженстве куда-то идти сквозь истому жары, брести сквозь расплавленный, зыбкий, струящийся мир…

Или вон куча угля у стены обветшалой котельной, ты никогда б не подумал, что черный каменный уголь может сиять, отражая блеск солнца, с такой яростной силой. Хотя чему я удивляюсь? Ведь уголь и есть окаменелый свет солнца – консервы лучей, что упали на землю еще в незапамятно-давнее время, – поэтому солнце встречает в сияющем блеске зеркал антрацита как будто себя самого…

Жара тяжелела. Зной плавил сады и скворешни, дома и заборы – зной плавил, кажется, и само утомленное, бледное солнце. Если б не чай, ты бы скоро сварился в полуденных топках жары. Но терпкая чайная сила держала тебя на плаву. Каждый глоток был как взмах невидимых крыльев: и ты, мах за махом, словно приподнимался над сонным полуденным миром. И вот уж ты мысленно летел над Окой; тень моста на секунду прикрыла бледное небо, а потом солнце вновь рассыпалось сияющей чешуей. На отмелях мелкие рыбки и тени от них метались неразлучными парами. Неуклюжие лодки переступали веслами по солнечной ряби воды. Купальщицы, ударяясь о тело реки, выбивали снопы ослепительных искр и, повиснув в воде, смешно растопырив белевшие ноги, сучили руками, напрасно пытаясь бороться с течением. Крикливые чайки то падали вниз, то взмывали, неся в клювах рыбу, головки их хищно вертелись, а с красных лапок, сверкая, стекала вода…

Но твоя-то счастливая тень, что летела над блеском реки, она не нуждалась в поживе и корме: ей было довольно того, чем ее одарил крепкий чай…

VII. Утренняя атака

Заварку, как порох, в стакан насыпает…

Г. Бородянский

Просыпаешься утром без сил, в облаке мутной тоски. Хоть бы, думаешь, снова забыться, но тоска заставляет вставать, вылезать из постели. Руки и ноги сейчас как чужие: сжать кулак и то нету сил. Медленно, словно сомнамбула, добредаешь до ванной. Все, что тебя окружает – стены и двери, прямоугольник окна, циферблат на стене, растопыривший стрелки, – все кажется наваждением, бредом.

Отражение в зеркале ванной неприятно тебя удивляет. Почему-то спросонья уверен, что в зеркале ничего не должно появиться, и, разглядев бородатое, бледное чье-то лицо, вздрагиваешь, словно увидев чужого. Тебя с тем мужиком в зеркале роднит, пожалуй, только одно: видно, что ему тоже плохо…

Переходишь на кухню и машинально, по многолетней привычке, зажигаешь горелку плиты, затем наливаешь воды в чайник и ставишь его на газовый синий цветок.

Тем временем листы чистой бумаги стопкой лежат на столе, рядом с хлебным ящиком. Враждебное белое поле страницы пугает – кажется, ветром и холодом тянет оттуда. Вдруг представляется и настоящее поле, почему-то в воронках разрывов, покрытое грязным снегом, уходящее наизволок, к беспросветному серому небу. Космы черного дыма – следы отгремевшего боя – тянутся низко над склоном…

Кто оставил тебя одиноко лежать на протаявшем грязном снегу? Где свои, где чужие и что тебе делать, последнему воину в поле?

Вдруг откуда-то издалека свистит чайник. Очнувшись – не то чтобы вовсе стряхнув наважденье, но как бы немного его отодвинув – шагаешь к плите и начинаешь заваривать чай. В сумраке кухни звякает крышечка чайника, сухо шуршит заварка. Чай в коробке, сыпучий и черный, напоминает порох. А то, как ты возишься с чайником – как ополаскиваешь его, потом стряхиваешь воду и насыпаешь в чайник заварку, – напоминает заряжание старинного шомпольного ружья. Вот туго, с нажимом, прочистил ствол, вот подсыпал пороху из пороховницы, вот загнал пулю, обернутую кожаным лоскутом, в граненый и кисло пахнущий ствол. И когда ты, спустя три-четыре минуты, садишься к столу, ты уже не безоружен, как прежде: нет, в руке у тебя уже есть нечто, с чем можно и подниматься в атаку.

Белое поле все так же безлюдно – все так же пугает его леденящая пустота. Но в груди у тебя – после двух-трех горчащих и терпких глотков – уже нарастает желание сопротивления. Что ж, пора вставать из окопа.

Но как медлительно, грузно, бессильно начинается твоя утренняя атака… Шатаясь, с чашкою чая в руках, ты словно перешагиваешь бруствер и, цепляя ногами слежавшийся снег, уходишь в мутнеющую белизну. Идти тяжело: снег проседает, и брызги грязи выплескиваются из-под него. Дым разъедает глаза. Кажется, вот сейчас грохнет близкий разрыв – и над тобой опрокинется небо!

Куда ты бредешь, бедолага? Зачем и кому нужен твой утренний штурм? И что за дикое зрелище: когда одинокий, немолодой и измученный человек нетвердо шагает куда-то по снежному полю? Кого он, безумец, хочет сейчас победить – пустоту? Но ее, пустоты, слишком много, и слишком ничтожна цепочка следов, остающихся позади одинокого воина на белеющем поле страницы…

Вот он неловко упал, тупо сунулся в снег, полежал, подышал изможденно и снова пошел, волоча непослушные ноги. На лицо его было страшно смотреть – так он был бледен, измучен, – но взгляд его тлел, словно сумрачный уголь. Шаги становились все тверже, все злее; и кто-то, мешавший солдату идти, отступал. Цепь следов проминала сугробы, отчетливо, резко темнея на мокром снегу.

Это был уже почти бег: атака раскручивалась, как пружина, становилась все шире и необратимее. Ни страха, ни тяжести больше не было – все вытеснялось движением: сильным, упорным, тугим. Снег шипел под горячими и торопливыми стопами. И солдату казалось: он теперь движется не один, но уже вместе с кем-то. Как будто пространство, что было им пройдено, само вдруг ожило и двинулось следом, он же, солдат, был острием этой мощной и неудержимой атаки!

…Ты не знал, сколько времени минуло: может, десять минут, может, час. Остатки чая уже не дымились. Ты сильно устал. Приложил ледяные ладони к пылавшему лбу, утомленно вздохнул, оглядел предрассветную кухню.

Перед тобой на столе лежало несколько густо исписанных и пестрящих помарками рукописных страниц. Такие вот – в строчках, значках, запятых, и в крестах перечеркнутых фраз – они уже не пугали, как прежде: наоборот, было радостно видеть их живую, взлохмаченную пестроту…

VIII. Дорога

Дорога и в тысячу ли начинается с первого шага.

Китайская поговорка

Из Перемышля вышел глухой душной ночью. Было жаль оставлять поселковый уют, желтый свет фонарей, и уходить в незнакомую тьму. Сбиться пока не боялся: шоссе вело через ночь. Правда, асфальт различим был плохо, зато белела подсыпка песка у обочин, и я смело шагал между светлых полос. Главное, думал, не пропустить бы поворот налево, к мосту через Жиздру. Время от времени я останавливался и приглядывался к темноте. Зрение сразу становилось острее: я различал столбы и округлые купы ракит, стога и дорожные знаки. Но стоило вновь зашагать, как опять все сливалось в расплывчатую темноту.

Было тревожно и душно, как перед дождем. Запах асфальта, бензина и пыли мешался с удушливым запахом сена. От быстрой ходьбы начинала кружиться, звенеть голова. Вдруг мерещилось, что дорога взбирается выше и выше, куда-то в густую, беззвездную тьму. Ноги путались, словно у пьяного; каждый удар стопы об асфальт отдавался в висках. К тому же ходьба усыпляла: я шел как бы узкой тропинкой меж явью и сном, сбиваясь с нее то в одну, то в другую сторону – и не мог уже твердо сказать, где кончаюсь я сам, а где начинается ночь и мой сон о том, как я куда-то шагаю. Коростель – вот спасибо ему! – не давал задремать окончательно. Слева, в пойменных низких лугах, он без устали рвал темноту своим резким криком.

Шагал я часа полтора и едва не прошел мимо нужного мне поворота. Но вот зашагал под уклон, опускаясь в туман. Мгновенно озяб, отсырел – и проснулся. Обошел кучи щебня, чуть не ударился о бульдозер – видимо, строили новый мост – и вышел к реке.

Посидел, свесив ноги, на полуразобранном старом мосту. Жиздра текла подо мною. Туман затягивал пойму. Небо вверху начинало светлеть. Оно было плотно уложено глыбками мрачно-сиреневых облачков, как будто я снизу, из-под земли, смотрю на булыжную мостовую. На востоке булыжники неба разогревались, сиреневый цвет становился малиново-сочным. Сейчас бы, подумал, швырнуть кипятку на эту небесную каменку – вот бы попарился всласть!

Первую чашку чая в тот день я выпил в поселке Песоченский, в старом пустынном парке. Был шестой час утра: даже собаки не лаяли на мои шаги. Побродив под березами парка, я поискал сухих веток, подобрал пару штакетин, выпавших из ограды, и начал раскладывать костерок.

Зажигался огонь нехотя. Влага шипела на сучьях. Слоистый дым потянулся над редкой травой меж березами. Но вот наконец языки огня проросли сквозь наваленный хворост. Сидя на корточках возле костра, я грел руки, радуясь, что мое одиночество кончилось: огонь, мой старинный товарищ, о чем-то шептал-бормотал, тоже, видимо, радуясь встрече.

Дошел до колонки. Столб ее задрожал, заурчал – и ледяная вода вмиг наполнила кружку. Приладил кружку над костерком. Закопченное днище покрылось испариной, но быстро высохло. Языки беспокойного пламени словно пытались смахнуть неподвижно висящую кружку.

Весь свой нехитрый припас – мешочек с заваркой, сахар и сухари – я доставал осторожно, опасаясь поспешным движением нарушить хрупкое равновесие утра. Только недавно, шагая в ночи, я мучился болью сиротства; теперь же, напротив, я словно чувствовал на себе неотрывный, внимательный взгляд. Кто-то незримый как будто следил за моими движеньями, даже за мыслями, и поэтому все, что я делал и думал, обретало особенный смысл.

Вода уже била ключом. Осторожно сняв кружку с огня, я насыпал заварку поверх кипятка. Набухшая чайная шапка – ноздреватая, с венчиком рыжей пены – по частям опускалась на дно. Я помешал чай ножом, коричневый дымный настой закрутился, прогнулся воронкой; размякшие листья появлялись и снова тонули. Над качавшимся диском горячего чая то исчезал, то вновь появлялся пугливый пух пара…

Обжигающий, терпкий, по-походному грубый и вяжущий чай встряхнул и заставил на все посмотреть другими, дневными глазами. Зяблики прыгали в редкой траве под березами. Ветерок пробежал по верхушкам деревьев. Парк, такой большой поначалу, теперь казался гораздо меньше, и мне уже захотелось покинуть его, чтобы идти дальше. Зуд нетерпения, жажда дороги наполняли мое отдохнувшее тело.

Вот я допил-доцедил через кожицу листьев последний глоток, увязал рюкзачок, притоптал догоравший костер, напоследок еще огляделся. Вздохи, мычанье и топот послышались из-за ограды: по дороге шло стадо. Что ж, подумал, пора и мне трогаться: на Вранный Холм, а там дальше, в Оптину…

– Скажите, – крикнул я пастуху, хромавшему позади уходящего стада, – как мне на Гранный Холм лучше выйти?

– Куда-й-то? – Хромой мужик не расслышал. – А, на Граннуя? Туда, мил-человек, дюже дорога плохая – все лесом да лесом… Ну, ничего, может, как-нибудь и пройдешь, с Божьей-то помощью…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.