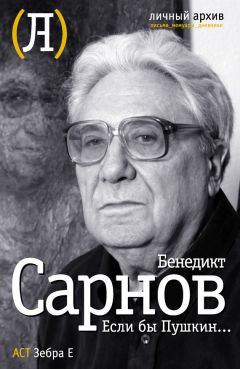

Текст книги "Если бы Пушкин…"

Автор книги: Бенедикт Сарнов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 53 страниц)

6

Я начал с утверждения, что больше всего на свете писателю Михаилу Зощенко недоставало понимания истинного масштаба и смысла его труда. Тут судьба сыграла с ним самую скверную шутку из всех, какие только она может сыграть с писателем. Постигшая его неудача заключалась не только в том, что это был «Свифт», которого «приняли за Аверченко», но еще и в том, что этого «Свифта» всю жизнь упорно причесывали и гримировали «под Аверченко», а иногда даже довольно искусно и небезуспешно превращали в Аверченко. Мало того: вынуждали его в добровольно-принудительном порядке самому выдавать себя за Аверченко, притворяться «Аверченкой».

Чтобы как можно нагляднее продемонстрировать, как именно это происходило, мне придется сделать небольшое отступление.

Начну с того, что напомню читателю один зощенковский рассказ. Не какой-нибудь там выдающийся, а самый что ни на есть рядовой. Из числа тех, которые сплошь и рядом публиковались им под рубрикой «Фельетоны».

И тема у этого рассказа нельзя сказать, чтобы такая уж крупная. Вполне фельетонная тема.

Строго говоря, это даже и не фельетон, а просто – зарисовка. Дословная, так сказать, запись беседы, как бы случайно подслушанной автором.

Беседу эту вели между собой пациенты, дожидающиеся в поликлинике своей очереди на прием к врачу.

Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорил своему соседу:

– Это, говорит, милый ты мой, разве у тебя болезнь – грыжа. Это плюнуть и растереть – вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я тем не менее очень больной, почками хвораю…

Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит:

– Ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками – и ничего. Даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь.

Мордастый говорит:

– Я не могу помереть! Вы слыхали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка!..

Гражданка говорит:

– Я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Это болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня – рак.

Мордастый говорит:

– Ну что ж – рак, рак. Смотря какой рак. Другой рак – совершенно безвредный рак. Он может в полгода пройти.

От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась. Потом всплеснула руками и сказала:

– Рак в пол года! Видали! Ну, не знаю, какой это рак ты видел. Ишь морду-то отрастил за свою болезнь.

«Больные»

Диалог – что говорить! – впечатляющий. Но не более чем другие, столь же выразительные беседы, которые обычно ведут между собой зощенковские герои – не только в больницах, поликлиниках и амбулаториях, но и в других каких-нибудь учреждениях. В магазинах, в трамваях, в своих коммунальных кухнях, наконец.

Нет, яркостью и выразительностью реплик, всеми этими милыми любезностями, которыми обмениваются здесь зощенковские персонажи, эта маленькая зарисовка от других зощенковских рассказов и фельетонов не отличается.

Отличается она от них лишь небольшим авторским рассуждением, предваряющим самую сценку:

Человек – животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка заврался.

Очень уж у человека поступки – совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал.

Думаю, что ничуть не погрешу против истины, если скажу, что примерно такое рассуждение могло бы предварять каждую зощенковскую новеллу, каждую воспроизведенную им беседу своих героев, каждую изображенную им сцену. Потому что во всех своих рассказах Зощенко изображает не «управдома», «монтера», «молочницу», «продавщицу», «зубного техника», не отдельных особей пестрого человеческого «зверинца», а – человека вообще. Его интересуют не отдельные виды и подвиды разнообразных человеческих типов, профессий, занятий, социальных категорий, а именно – человек, это «довольно странное животное», которое всем своим поведением так разительно отличается от других представителей животного мира, что «навряд ли оно произошло от обезьяны».

Рассказ «Больные», как я уже отметил, от других рассказов Зощенко отличается только тем, что в нем эту свою задушевную мысль писатель высказал прямо. Что называется, в лоб. С не слишком свойственной ему откровенностью.

Обычно он высказывается на этот счет гораздо осторожнее. А чаще даже нарочно напускает тут некоторого туману. Вот, например, как в «Рассказе о старом дураке», где самой истории, ставшей его сюжетной основой, предшествует небольшое авторское рассуждение о знаменитой картине русского художника Пукирева «Неравный брак»:

На этой картине нарисованы, представьте себе, жених и невеста.

Жених – такой, вообще, престарелый господинчик, лет, этак, может быть, семидесяти трех с хвостиком. Такой, вообще, крайне дряхлый, обшарпанный субъект нарисован, на которого зрителю глядеть мало интереса.

А рядом с ним – невеста. Такая, представьте себе, молоденькая девочка в белом подвенечном платье. Такой, буквально, птенчик, лет, может быть, девятнадцати…

В общем, удивительные мысли навевает это художественное полотно.

Такой, в самом деле, старый хрен мог до революции вполне жениться на такой крошке. Поскольку, может быть, он – «ваше сиятельство» или он сенатор, и одной пенсии он, может быть, берет свыше как двести рублей золотом, плюс поместья, экипаж и так далее. А она, может, из бедной семьи. И мама ее нажучила: дескать, ясно, выходи.

Конечно, теперь всего этого нету. Теперь все это, благодаря революции, кануло в вечность. И теперь этого не бывает.

У нас молоденькая выходит поскорей за молоденького. Более престарелая решается жить с более потрепанным экземпляром. Совершенно старые переключаются вообще на что-нибудь эфемерное – играют в шашки или гуляют себе по набережной…

А таких дел, какие, например, нарисованы на вышеуказанной картине, у нас, конечно, больше не бывает.

«Голубая книга»

Вроде рассказчик и в самом деле уверен, что ничего похожего на то, что изобразил на своей картине художник Пукирев, у нас не бывает и быть не может. И свою историю про «старого дурака» он решил рассказать нам исключительно для того, чтобы подтвердить эту мысль, подкрепить ее конкретным примером.

Вот, например, какая история произошла недавно в Ленинграде.

Один, представьте себе, старик, из обыкновенных служащих, неожиданно в этом году женился на молоденькой.

Ей, представьте себе, лет двадцать, и она интересная красавица, приехавшая из Пензы. А он – старик, лет, может быть, шестидесяти. Такой, вообще, облезлый тип. Морда какая-то у него потрепанная житейскими бурями. Глаза какие-то посредственные, красноватые. В общем, ничего из себя не представляющая личность, из таких, какие в каждом трамвае по десять штук едут…

И вот тем не менее, имея такие дефекты, он неожиданно и всем на удивление женится на молодой прекрасной особе.

Короче говоря, происходит неравный брак. Такой же, как художник Пукирев изобразил на своей знаменитой картине. С той, правда, разницей, что жених на картине Пукирева был князь, граф или сенатор, а наш герой – самый что ни на есть обыкновенный, ничем не примечательный субъект из таких, какие «в каждом трамвае по десять штук едут».

Но как раз это – самый крупный его козырь. Поскольку именно эта очевидная его непримечательность могла служить

самой надежной гарантией того, что юная красавица решила выйти за него замуж не из каких-то там гнусных корыстных побуждений, а исключительно по влечению своего юного пылкого сердца. А что касается некоторого возрастного несоответствия, то это – пустяки. Это не имеет решительно никакого значения. Как пелось в те годы в популярной советской песне:

Потому что у нас

Каждый молод сейчас

В нашей юной прекрасной стране!

Именно так наш герой все это и объяснил любопытным соседям и сослуживцам:

– Кроме своей наружности и душевных качеств, я ничего материального не имею. Жалованье маленькое. Гардероб – одна пара брюк и пара рваных носовых платков. А что касается комнаты, этой теперешней драгоценности, то я живу пока со своей престарелой супругой на небольшой площади, какую я намерен делить. И в девяти метрах, с видом на помойку, я буду, как дурак от счастья, жить с той особой, какую мне на старости лет судьба послала.

Казалось бы, логика эта неотразима. Однако новая жизнь действительно принесла с собой новую шкалу ценностей.

Автор даже не считает нужным подробно что-либо объяснять. Он лишь вскользь упоминает, что юная красавица, выскочившая замуж за ничем не примечательного старика, прибыла из Пензы. Какому-нибудь там жителю Парижа, Лондона или Нью-Йорка это, конечно, мало что скажет. Но соотечественник автора уже наверняка смекнул, как называется та необыкновенная, никакими силами и талантами не достижимая драгоценность, которую стремилась заполучить наша энергичная молодая особа: ленинградская прописка.

Дальше весь этот музыкальный этюд был разыгран как по нотам:

И вот он разделил площадь. Устроил побелку и окраску. И в крошечной комнатке из девяти метров начал новую великолепную жизнь, рука об руку с молодой цветущей особой. Теперь происходит такая ситуация.

Его молодая подруга жизни берет эту крошечную комнату и меняет ее на большую…

И вот она со своим дураком переезжает на эту площадь, в которой четырнадцать метров.

Там живет она некоторое время, после чего проявляет бешеную энергию и снова меняет эту комнату на комнату уже в двадцать метров. И в эту комнату снова переезжает со своим старым дураком.

А переехав туда, она с ним моментально ссорится и дает объявление в газету: дескать, меняю чудную комнату в двадцать метров на две небольшие в разных районах…

Короче говоря: через два месяца после, так сказать, совершения таинства брака наш старый дурак, мало чего понимая, очутился в полном одиночестве в крошечной комнатке за городом, а именно – в Озерках.

Увы, увы! Ничего не изменилось! Никаких благодетельных перемен революция с собой не принесла. Изменились только кое-какие детали. Внешние обстоятельства. Изменился фон жизни. Но на этом новом фоне происходят те же события, и всеми поступками людей движут те же стимулы, те же желания, те же страсти.

Да, обстоятельства слегка изменились. Но вряд ли – к лучшему. А люди – какими были, такими и остались.

Может быть, единственно научились шибче ездить по дорогам. И сами бреются. И радио понимать умеют. И стали летать под самые небеса. И вообще – техника.

«Голубая книга»

К этой любимой своей мысли Зощенко возвращается постоянно. Этим «ключом», этой «универсальной отмычкой» открывается конечный смысл всех его творений – от самых сложных, претендующих на глубокие философские обобщения, до самых простых, не выходящих за жанровые границы газетного фельетона. Вот, скажем, прочел он сообщение, что в каком-то научном центре ведется работа над созданием бесшумного трамвая. И тут же умственному взору его представилась такая картина. Движется по улице трамвай. Мягко этак, легко, а главное – совершенно бесшумно. Никакого лязга, скрежета, грохота, ни малейшего даже звяканья. Ни звука. Но это – снаружи. А внутри…

Внутри шум стоит невообразимый. То есть – совершенно такой же, какой стоял всегда в том, старом, с лязгом и грохотом тащившемся по рельсам, допотопном трамвайчике. Пассажиры собачатся, давка невообразимая. Кондуктор орет. Кто-то кому-то ногу отдавил. Кто-то притиснул барышню, и она визжит. Кто-то под шумок залез кому-то в карман. Кто-то выхватил у дамы сумочку. Крики, брань, женские визги и слезы…

Или вот такая – тоже фантастическая – картинка, представившаяся его воображению. Письмо в редакцию газеты, написанное через сто лет:

Уважаемый товарищ редактор! Вчерась, возвращаясь со службы на казенном «формате», мне представилась в воздухе такая картина. Летит под пропеллером двухместная колбаса, на которой облокотившись летит заведывающий 10-й радиокухней со своей кассиршей Есиповой.

Не разобравши за шумом, про чего они говорят, я пролетел мимо.

А пущай-ка спросит редакция, на какие это народные деньги летит на колбасе зарвавшийся заведывающий радиокухней?

А кассиршу давно бы пора по зубам стукнуть – пущай не тратит бензин на свои любовные прихоти.

«Через сто лет»

В любые технические изменения готов поверить наш автор. И в то, что бесшумные трамваи будут легко и изящно скользить по ленинградским проспектам. И в то, что даже мелкие «совслужащие» будут летать на службу и со службы в самолетах. И в то, что современные фабрики-кухни или столовые уступят место каким-то усовершенствованным «радиокухням». Но человек – это «странное животное» – во веки веков останется таким же, каким он был всегда и каким мы наблюдаем его сегодня.

Этот мизантропический, «свифтовский» взгляд на человеческую природу проявляется у Зощенко едва ли не в каждой реплике его героев, едва ли не в каждой авторской фразе, в каждой клеточке его художественной ткани.

Но тут возникает такой вопрос.

Если это действительно так, если «свифтовское начало» органически присуще художественному зрению Михаила Зощенко, если оно проявляет себя, так сказать, на клеточном, даже на молекулярном уровне, можно ли в таком случае это органическое свойство его художественного мышления вытравить, свести на нет даже с помощью самой тщательной редактуры (или саморедактуры)?

В полной мере это, конечно, невозможно. Но кое-каких успехов в этом правлении достичь все же удалось.

Как это делалось, я постараюсь показать на примере довольно мелких и на первый взгляд вроде бы даже не слишком принципиальных изменений, внесенных автором в первоначальный текст одного своего рассказа.

Действие развернувшейся в этом рассказе маленькой драмы разыгрывается на самой типичной для героев Зощенко, наиболее излюбленной этим писателем «сценической площадке» – в трамвае. Рассказ, кстати, так и называется – «В трамвае».

Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площадке, поскольку я не любитель внутри ехать.

Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой.

А едем через Троицкий мост. И очень вокруг поразительно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпилем. Нева со своим державным течением…

И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно воспринимает каждую краску, каждый шорох и каждый отдельный момент.

Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуманные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на ум приходят. Из Пушкина что-то такое выплывает в память: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца…»

И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное настроение, поскольку она начинает спорить с одним пассажиром.

И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами, мелкими страстями и недочетами.

Выясняется, что один пассажир упрямо не желает платить за проезд. Молодая, интересная собой кондукторша настойчиво требует, чтобы он уплатил, а он всячески отвиливает. Сначала пытается свести дело к шутке, потом обещает сойти на следующей остановке. Потом бьет на жалость: говорит, что у него на ногах пузыри и он не может ходить пешком.

В дело вмешивается автор (точнее – рассказчик). Пожалев безденежного пассажира с пузырями на ногах, он пытается внести за него полагающуюся лепту. Но кондукторшу такой вариант почему-то не устраивает.

Увидав, что дело безнадежно, что от этой приставучей кондукторши он так просто не отвяжется, склочный пассажир вынимает из кармана тридцатку и со вздохом говорит:

Крупная купюра, и через это в трамвае мне ее не хотелось зря менять. Но поскольку эта особа с ума сходит и не дозволяет пассажирам производить поддержку, то вот примите, если, конечно, найдется сдачи, что вряд ли.

Сдачи у кондукторши, конечно, не нашлось, и она обратилась к пассажирам с просьбой разменять крупную купюру Гуманный рассказчик опять хотел было вмешаться, но, встретив суровый взгляд виновника инцидента, отказался от этих своих человеколюбивых поползновений.

– Какая канитель с этим человеком, – говорит кондукторша. – Тогда я трамвай сейчас остановлю и его к черту ссажу. Он мне тормозит мою работу.

И она берет звонок и хочет звонить.

Пассажир, вздохнувши, говорит:

– Эта кондукторша что-нибудь особенное. То есть я в первый раз вижу такое поведение. А ну, погоди звонить, я сейчас заплачу…

Он роется в кармане и достает двугривенный.

Кондукторша говорит:

– Что ж ты, дармоед, раньше-то не давал? Небось хотел на пушку проехать.

Пассажир говорит:

– Всем давать – потрохов не хватит. Прими деньги и заткни фонтан своего красноречия. Через такие мелочи трещит своим языком в течение часа. Прямо надоело.

Рассказ кончается репликой кондукторши – «Какие бывают отпетые подлецы!» и признанием, что она «через это пропустила массу безбилетных пассажиров, и его пятнадцать копеек обошлись государству рублей в шесть».

Жало художественной сатиры, как любил говорить в таких случаях Зощенко, выходит, направлено не только на отпетого подлеца-пассажира, затратившего столько усилий, чтобы сэкономить пятнадцать копеек, но и на кондукторшу с ее бессмысленным (обошедшимся государству рублей в шесть) административным восторгом. То есть, как всегда у Зощенко, оно направлено на извечные свойства человеческой натуры.

Рассказ был написан в 1936 году и тогда же появился в «Крокодиле». Но в более поздних изданиях под ним уже стояла другая дата: 1936–1938. Рассказ, следовательно, был переработан.

Изменения, внесенные автором в первоначальный текст, как я уже отметил, были невелики. Но, как вы сейчас сможете убедиться, довольно принципиальны.

Изменился конец рассказа. Самый его финал. Он стал выглядеть так:

– И хотя это мелочи, – сказала кондукторша, обращаясь к публике, – но они затрудняют плавный ход движения государственного аппарата. И я через это пропустила массу безбилетных пассажиров.

Через две остановки злополучный пассажир со своей мелкой, склочной душой сошел с трамвая. Да еще, сходя, грубо и нецензурно выругался.

И тогда кондукторша сказала:

– Какие бывают отпетые люди!

Тут кто-то из пассажиров, вздохнувши, заметил:

– Да, людишки бывают мелкие, дрянные. Если б не это – все было бы расчудесно и безоблачно.

Тут мне на память пришли стихи – в соответствии с этим моментом:

Чем свод небес прозрачней и ясней,

Тем кажутся нам безобразней тучи,

Летящие по синеве его…

Но вот мы снова въехали на какой-то мост, и я снова увлекся картинами природы, позабыв о мелочах жизни.

Все эти изменения были внесены, конечно, авторской рукой. Автор коснулся первоначального текста «перстами легкими, как сон», стараясь не нанести ему особенно чувствительных повреждений. Он пытался обойтись без купюр и вымарок, по мере возможности не вторгаться в уже сотканную художественную ткань рассказа, а отделаться лишь несколькими, вроде бы ничего не значащими добавлениями. И может даже показаться, что урон, нанесенный рассказу в результате этой ювелирной работы, – не так и значителен.

На самом деле, однако, урон велик.

Рассказ не то чтобы «подпорчен». Перед нами, в сущности, другое произведение. И можно только удивляться, как такими мелкими средствами автору (явно под нажимом редактора) удалось достичь такого разрушительного результата.

Вычеркнута оказалась лишь одна фраза из реплики кондукторши: «И его пятнадцать копеек обошлись государству рублей в шесть». Но, убрав эту фразу, обнажающую бессмысленность и даже некоторую вредоносность действий «ядовитой» кондукторши, автор сразу превратил ее в «положительную героиню», противостоящую, как некое светлое начало, «отрицательному» скупердяю, норовящему обмануть государство. Эта «отрицательность» усиливается фразой, из которой мы узнаем, что этот склочный пассажир, покидая место действия, «грубо и нецензурно выругался», чем окончательно себя разоблачил (в первоначальном тексте этой фразы не было).

Но главное – не это. Главное – реплика другого пассажира, гласящая, что если бы не отдельно взятые, к сожалению, все еще попадающиеся на нашем светлом пути мелкие и дрянные людишки, «все было бы расчудесно и безоблачно». Ну и, разумеется, – стихи, так кстати пришедшие на ум автору «в соответствии с этим моментом»:

Чем свод небес прозрачней и ясней,

Тем кажутся нам безобразней тучи,

Летящие по синеве его…

Эта поэтическая метафора означает, что случай сам по себе хотя и досаден, но ничего такого уж страшного в описанной автором сценке, в сущности, нет. Что эта мелкая склока кажется нам такой неприглядной и даже отвратительной только лишь потому, что слишком уж ясен и прозрачен «свод небес» нашей прекрасной советской действительности, слишком уж чиста его ослепительная синева. Так чиста, так глубока и безоблачна, что даже крохотное облачко на этом хрустально чистом фоне кажется безобразной тучей.

Короче говоря, был рассказ про то, что человек – это, в сущности, очень странное животное и навряд ли оно произошло от обезьяны, потому что поступки у него «совершенно, как бы сказать, чисто человеческие». А стал – про то, что встречаются еще у нас отдельно взятые мелкие людишки, гнусным своим поведением отравляющие чистую атмосферу нашей лучезарной советской жизни.

Думаю, что не слишком погрешу против истины, если скажу, что нечто очень похожее на метаморфозу, происшедшую с этим зощенковским рассказом, случилось со всем творческим наследием Михаила Зощенко.

Великий мизантроп, с жалостливой грустью взирающий на человечество, превратился в разоблачителя хамоватых управдомов, пошлых невежд и мелких склочников.

Ничего в этом смысле не изменилось даже и в последние годы, когда был провозглашен «поворот всем вдруг», ознаменовавший тотальную переоценку всех ценностей. Как и во многих других случаях, здесь поменялись только знаки. Если раньше защитники Зощенко уверяли, что он всю жизнь только и делал, что бичевал «пережитки капитализма», то теперь новоявленные поклонники его таланта утверждают, что жало его художественной сатиры было направлено на разоблачение черт, порожденных именно советским, большевистским образом жизни.

Вот, например, такой характерный диалог из беседы корреспондента газеты «Литературные новости» (№ 34–35,1993) Б. Никитина с писателем Вячеславом Пьецухом:

Есть такой автор Григорий Климов, который пишет, что Зощенко уже потому вряд ли русский писатель, что все его сочинения написаны хамским языком. Но мы-то знаем, что Михаил Михайлович – потомственный русский офицер и, если верить справочникам, даже дворянского происхождения… Он виртуозно и остроумно разоблачал пошлую психологию советского обывателя, высмеивал большевистское кровожадное мещанство.

Стилистика у Зощенко, точно, хамская, «черносотенная», но ведь он всегда пишет от имени персонажа, а его извечный персонаж – хам. Тот самый «грядущий хам», которого еще Мережковский опасался.

Доходящие сейчас до читателя творения Зощенко можно сравнить с палимпсестом – старинным пергаментом, на котором под каракулями, начертанными рукой невежественного средневекового монаха, угадывается совершенно иной, чудом сохранившийся драгоценный текст, оставленный забытым античным поэтом.

Трудно, мучительно возвращались к нам книги Зощенко из тьмы искусственно созданного для них забвения. Теперь все, слава Богу, уже позади. Возвращение Зощенко к читателю, можно считать, уже состоялось. Но открытие этого не разгаданного современниками художественного феномена нам еще только предстоит.

Тут невольно приходят на память знаменитые слова Достоевского, заключающие его пушкинскую речь:

Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Строго говоря, каждый большой художник, уходя, уносит с собою «некоторую тайну». Почти о каждом из великих можно сказать, что современники его не поняли, недооценили, что истинное значение его художественного наследия открылось потомкам спустя много лет (а порою и десятилетий) после того, как он завершил свой жизненный путь. А в случае, если, подобно Пушкину, он ушел из жизни преждевременно, «в полном развитии своих сил», потомки гадают, каким бы он стал, как изменился, какое наследие оставил, случись ему прожить дольше.

Но Достоевский в своей речи о Пушкине, вероятно, имел в виду не это. Самая тональность его высказывания намекает на скрытый в нем какой-то неясный, загадочный, быть может, даже мистический смысл.

В приложении к посмертной судьбе Михаила Зощенко эти старые, стершиеся от частого цитирования слова наполняются новым смыслом. Они обретают совершенно особое, далекое от тривиального и в то же время совсем не таинственное, не символическое, а вполне конкретное, буквальное значение.

О Зощенко с гораздо большим основанием, чем о ком-нибудь другом из его современников, можно сказать, что он унес с собою некую тайну.

И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.