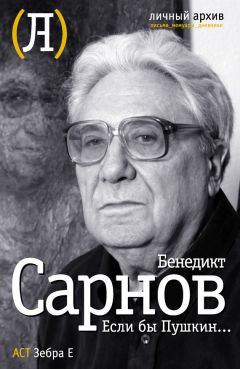

Текст книги "Если бы Пушкин…"

Автор книги: Бенедикт Сарнов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 42 (всего у книги 53 страниц)

В один прекрасный день, точнее, в одно прекрасное утро в его квартиру вломились (это не метафора, именно вломились) семеро молодчиков, назвавшихся следователями Московской прокуратуры. Предъявив ордер на обыск и «изъятие материалов, порочащих советский общественный и государственный строй», они унесли с собой рукопись романа, над которым он в то время работал. Рукопись была изъята вся, целиком, до последней странички. И рукописный оригинал, и машинописные копии (автор только начал перебелять свой труд, успев перепечатать от силы пятую его часть).

Над романом, который у него отобрали, он работал три с половиной года. Работал самозабвенно, урывая для этого главного дела своей жизни каждую свободную минутку.

Самое поразительное во всей этой истории было то, что изъятый при обыске роман даже по понятиям и критериям того времени никаких устоев не подрывал и никакой общественный и государственный строй не порочил.

Рукопись изъятого романа (называется он «Антивремя»), хоть дело происходило и в новые, послесталинские времена, Борису Хазанову так и не вернули. Бесконечные жалобы, письма, ходатайства, бесконечные хождения в прокуратуру не помогли. Рукопись так и осталась навеки похороненной в анналах «Министерства любви», как назвал это таинственное ведомство Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе. Может быть, она и по сей день обретается там среди пыльных дерматиновых папок, на которых вытиснен мрачный, горделивый девиз: «Хранить вечно». А может быть, ее сожгли или выкинули на помойку вместе с другими ненужными бумагами во время какого-нибудь очередного воскресника или субботника.

И все-таки роман появился. Он возник уже в другой, новой жизни его автора – в Мюнхене, где он оказался на положении политического эмигранта именно вследствие всей этой истории. Возник, как Феникс из пепла. (К вопросу о том, как именно это произошло, мы еще вернемся.) Там же, в Мюнхене, этот восставший из пепла роман был опубликован. И автор не мог отказать себе в удовольствии послать один из авторских экземпляров в Москву – тому самому прокурору, который на все его просьбы и ходатайства вернуть рукопись незаконно изъятого романа неизменно накладывал одну и ту же суровую резолюцию: «Считаю нецелесообразным».

Удивляться такому поведению прокурора не приходится. Вряд ли, конечно, он хоть одним глазком заглянул в изъятую рукопись. Да если бы даже и заглянул, вряд ли мог хоть сколько-нибудь компетентно судить о том, имело ли смысл автору продолжать работу над этим своим сочинением. (Да и кто вообще мог бы об этом судить, кроме самого автора?) Вопрос о целесообразности (или нецелесообразности) тех или иных литературных занятий – не прокурорского ума дело. Это вопрос сугубо философский. Дать на него сколько-нибудь вразумительный ответ, как мы отчасти уже убедились, не мог даже Лев Толстой. В письме к Д. Хилкову, написанном в 1899 году, во время работы над «Воскресением», Лев Николаевич так отвечал на этот проклятый вопрос:

Думаю, что как природа наделила людей половыми инстинктами для того, чтобы род не прекратился, так она наделила таким же кажущимся бессмысленным и неудержимым инстинктом художественности некоторых людей, чтобы они делали произведения, приятные и полезные другим людям. Это единственное объяснение того странного явления, что неглупый старик в 70 лет может заниматься такими пустяками, как писание романа.

Но то, что для Толстого было загадочным и необъяснимым, для прокурора не таило никаких загадок. Для него все определялось тем, что автор изъятого романа писал нечто несанкционированное. Да еще к тому же имел наглость заниматься этим делом, не будучи членом Союза писателей. Уже одного этого было довольно, чтобы отобрать у него (на всякий случай) рукопись подозрительного сочинения и ни при каких обстоятельствах эту рукопись ему не возвращать.

Но почему все-таки где-то там, в недрах «тайных канцелярий», возникла сама эта мысль о необходимости произвести обыск у ни в чем вроде бы не провинившегося сотрудника редакции журнала «Химия и жизнь»? Иными словами, чем посуществу был вызван этот внезапный налет следователей Московской прокуратуры на его квартиру?

Подлинной причиной этой «акции» было то, что в 1976 году Геннадий Файбусович под псевдонимом Борис Хазанов (именно тогда и возник этот псевдоним) опубликовал повесть «Час короля», которая сразу обратила на себя внимание всех, кому интересна и дорога русская литература. Эта повесть, рассказывающая о звездном часе короля, надевшего на себя желтую звезду, чтобы разделить гибельную участь горстки своих подданных, к несчастью автора, была опубликована в журнале, выходящем за рубежом. Хуже того! В журнале, который издавался тогда (о ужас!) в Иерусалиме.

Те, кто задумал и осуществил налет на квартиру писателя, вероятно, не сомневались, что факт публикации повести в таком неподобающем месте – более чем достаточное основание не только для обыска, но, может быть, даже и для чего-нибудь похуже. А между тем не мешало бы им задать себе простой вопрос: как и почему вышло, что писатель, живущий в Москве, столице государства, разгромившего нацистскую Германию, написав антифашистскую, антигитлеровскую повесть, вынужден был опубликовать ее не у себя на родине, а в Израиле? Да еще под псевдонимом?

Не грех, конечно, было бы и нам немного поразмышлять на эту тему Но это слишком далеко увело бы нас в сторону Если же не слишком отвлекаться от главного нашего сюжета, тут уместнее было бы задать совсем другой вопрос.

Как же все-таки получилось, что человек, так крепко обжегшийся однажды на литературе, заплативший за эту свою страсть такую дорогую цену, решился вновь перешагнуть рубеж «запретной зоны». Не знал он разве, что играет с огнем? Ведь только-только разразился судебный процесс над Синявским и Даниэлем, которые тоже пытались укрыться под псевдонимами. Но тайна вышла наружу, и они заплатили за эту свою опасную игру один – пятью, а другой семью годами лагеря. А ведь он уже побывал однажды за той чертой. Неужто не страшна была ему мысль, что все это может повториться? Или в самом деле так силен этот «инстинкт художественности», о котором говорил Толстой, что человек, одержимый этим инстинктом, не в силах совладать с ним?

А может быть, тут действует не инстинкт, а какая-нибудь еще более могучая, разумная сила?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заглянуть в повесть «Час короля» – ту самую, которой было суждено так круто переломить всю его судьбу.

4

Тут вновь вспоминается знаменитое флоберовское «Эмма – это я».

Я думаю, что Борис Хазанов тоже мог бы сказать: «Король Седрик – это я!» – вкладывая в эту реплику не только метафорический смысл.

Утверждение это может показаться даже еще более натянутым, чем в применении к Войновичу и его герою – солдату Чонкину. В самом деле! Что общего может быть между импозантным, величественным королем Седриком, потомком королей, от рождения наделенным королевской поступью и осанкой, и полуголодным студентом, который сидел на занятиях в университете в старенькой отцовской шинели, не решаясь раздеться, потому что под шинелью у него были какие-то жалкие отрепья. Да, конечно, студент этот вырос, стал мужчиной и совершил ряд поступков, которые требовали, быть может, не меньшего мужества, чем поступок короля Седрика. Но Седрик совершил этот свой великолепный поступок открыто, при свете дня и стечении народа, как и подобает королю: эффектно, словно на театральных подмостках. Что же касается автора повести о короле Седрике, то он действовал, что называется, втихаря. Втихомолку, втайне от всех скрипел перышком, а закончив свой труд, даже не отважился поставить под ним свое имя.

Что же может быть общего между ними?

При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что общего не так уж мало.

Накануне того дня, когда, надев повязку с желтой звездой, рука об руку с королевой он прошел по улицам родного города (это и был его звездный час), королю Седрику приснился странный сон:

…впереди была дорога; задувал ветерок, было зябко, как перед дождем, надо было поторапливаться. Все небо обложила глубокая, дымно-лиловая туча. Лишь на горизонте не то светился закат, не то тлели пожары. С мешком за спиной, уныло стуча палкой, он шел по дороге, и ветер доносил запах обугленного дерева: где-то горели леса; мало-помалу Седрика стали обгонять другие путники; дорога сделалась шире, вдали показался забор, в заборе ворота.

Огромная толпа с мешками, с корзинами, с перевязанными бечевкой чемоданами осаждала ворота, и было видно, как охранники били людей прикладами автоматов, стараясь восстановить порядок. С вышки в это столпотворение равнодушно взирал часовой, топал затекшими ногами по дощатому помосту и пел песню, вернее, разевал рот, а слов не было слышно. То и дело лязгал засов, чтобы пропустить одного человека. Ясно было, что ждать придется долго. У ворот маячила высокая светлая фигура св. Петра.

Вместе с толпой Седрик медленно продвигался вперед. Сзади толкали. Стражник у входа листал захватанный список. Все это тянулось невероятно долго. Наконец подошла его очередь. Апостол не торопил его, с презрительным терпением наблюдал, как Седрик развязывал мешок. В мешке были свалены органы – ужасное липкое месиво… Дождь накрапывал, толпа нажимала сзади, загораживая свет; дрожащими руками он стал вытаскивать почки, сердце, желудок. Вынул и показал большую скользкую печень…

Петр мельком взглянул на органы, поморщился и махнул рукой; Седрик принялся торопливо запихивать все обратно. У него было тяжелое чувство, что он не сумел угодить. Такое чувство испытывает человек, у которого не в порядке документы.

Тут не мешает отметить, что при всей своей откровенной символичности сон короля Седрика предельно достоверен. Почки, сердце, желудок, большая скользкая печень – весь этот скарб, который он несет с собою в мешке, символизирует, что там, за гробом, король уже ничем не отличается от самого убогого из своих подданных. Как любой смертный, он обладает здесь только тем, что было дано ему от природы. В то же время эта сумка с почками, печенью, желудком и прочей требухой вряд ли могла присниться математику, художнику или пианисту. Это – сон врача. А король Седрик у Бориса Хазанова – именно врач. И даже не просто врач, а хирург. Итак, король замешкался у врат рая.

Апостол хмурился: Седрик задерживал очередь. Вдруг раздался оглушительный треск мотоциклов. Толпа шарахнулась в сторону, и большой черный автомобиль подкатил к воротам, окруженный эскортом мотоциклов.

Выражение отчужденности исчезло с лица апостола Петра, он приосанился, приняв какой-то даже чрезмерно деловой вид; стражники, молча дирижируя толпой, оттеснили всех подальше; ворота распахнулись. Стражники взяли под козырек. Седрик стоял в толпе, испытывая общие с нею чувства – сострадание, любопытство и благоговейный страх. Медленно пронесли к воротам гроб; мимо сотен глаз проплыли кружева глазета, проплыл лакированный черный козырек фуражки и под ним туфлеобразный крупный нос с усами, растущими как бы из ноздрей. Усы были крашеные. Седрик узнал человека, лежащего в гробу. Толпа, объятая священным ужасом, провожала взглядом гроб; на минуту она как бы прониклась уважением к себе, раз и «он» здесь. Гроб исчез в воротах, и створы со скрежетом сдвинулись; громыхнул засов. Тотчас все, словно опомнившись, бросились к воротам. Произошла давка, и те, кто раньше стоял впереди, оказались сзади… О Седрике же как будто забыли… Внезапная мысль осенила его, и он спросил, показывая на расщелину ворот: «А он? Почему его пропустили?»

«Он – это он», – буркнул голос.

«Но ведь он… вы понимаете, кто это?» – в отчаянии крикнул Седрик.

«Надо быть самим собой, – был ответ. – А ты – ни то ни се. – Говоря это, апостол жестом подозвал стражника. – Убрать», – приказал он коротко…

Этот эпизод – ключ к пониманию не только повести Бориса Хазанова, но и всей его жизненной философии. Ключ к пониманию стимулов, управлявших каждым его поступком.

Человек должен при всех обстоятельствах оставаться самим собой. Вот «смысл философии всей». С кристальной, детской ясностью эту (не такую уж простую) мысль выразил легендарный еврейский мудрец – реб Зуся. Он сказал:

– Когда Господь призовет меня к себе, он не спросит меня: «Почему ты не стал Моисеем?» Он спросит: «Почему ты не стал Зусей?»

Рассуждая о могучем инстинкте, властно побуждающем его («неглупого старика в 70 лет») заниматься «такими пустяками, как писание романа», Толстой оставляет себе небольшую лазейку. Природа, говорит он, наделяет «некоторых людей кажущимся бессмысленным инстинктом «художественности», чтобы они «делали произведения, приятные и полезные другим людям». Коли произведения эти не только приятны, но и полезны «другим людям», стало быть, писание романов – не такие уж пустяки. Стало быть, странное занятие это все-таки целесообразно. Вот почему пресловутый «инстинкт художественности» только кажется бессмысленным.

Король Седрик никаких таких лазеек себе не оставляет. Он надевает желтую повязку и гибнет только для того, чтобы остаться самим собой. Никаких других целей он не преследует.

В действительности все это как будто выглядело иначе. Реальный король надел повязку с желтой звездой, подав тем самым пример всем своим подданным. Те тоже надели повязки, и обреченные на смерть евреи затерялись в общей массе. Воспользовавшись замешательством, вызванным этой неразберихой, евреев вывезли за пределы страны. Они были спасены. Да и король, кажется, остался жив. Как-никак, король – это король, и даже гитлеровцы не осмелились отправить его в концлагерь.

Автору «Часа короля» все эти мотивировки не нужны. Он не просто игнорирует их. Он их отрицает:

Приступая к заключительному эпизоду этой краткой хроники последних лет жизни короля Седрика… мы хотели бы предпослать ему несколько общих замечаний касательно малоисследованного вопроса о целесообразности человеческих поступков. Мы решаемся задержать внимание читателя на этой абстрактной теме главным образом потому что хотим предостеречь его от распространенной интерпретации упомянутого эпизода, согласно которой король отважился на этот шаг или, как тогда говорили, «отколол номер», в результате обдуманного решения, так сказать, взвесив все pro и contra, и чуть ли не рассчитал наперед все общественно-политические последствия своего поступка – кстати сказать, сильно преувеличенные… На основании анализа всего имеющегося в его распоряжении материала автор заявляет, что шаг короля был именно таким, каким он представлялся всякому непредубежденному наблюдателю, – нелепым, бессмысленным, не обоснованным никакими разумными соображениями, не имеющим никакой определенной цели, кроме стремления бросить вызов всему окружающему или (как выразился герой одного литературного романа) «заявить своеволие»… Всем и каждому ясно, что плетью обуха не перешибешь. И дело обычно кончается тем, что от плетки остается одна деревяшка.

Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы, – исторические закономерности эволюции рейха, реальная мощь противостоящих ему сил. Акт (или «номер»), содеянный монархом, не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что-де под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спрятать оставшихся и т. п.

Изо всех сил автор повести старается доказать, что поступок короля Седрика был абсурден. Но именно в абсурдности и состоит все величие его поступка:

Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной.

В глазах автора поступок его героя не нуждается в оправдании целесообразностью. Этот поступок – самоценен. Он нужен только королю Седрику. Больше никому. Нужен лишь для того, чтобы, когда Господь призовет его к себе и спросит: «Почему ты не стал Седриком?» – он мог с чистым сердцем ответить: «Я сделал для этого все, что было в моих силах».

Тут, пожалуй, имеет смысл вернуться к роману Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку», который сыграл такую зловещую роль в жизни моего героя. Впрочем, как мы сейчас увидим, не только зловещую.

«Эта книга в те годы зажгла меня, она казалась жутким откровением о нашей стране», – вспоминает он четверть века спустя о том впечатлении, которое она произвела на него в юности.

«Способ протеста, изобретенный краснодеревщиком Отто Квангелем, очаровал меня», – признается он. И, как нечто само собой разумеющееся, замечает, что случилось это потому, что, восхищаясь романом Фаллады, он «странным образом остался глух к его безжалостной и безнадежной морали».

Смысл этого замечания предельно ясен. Мораль романа безжалостна и безнадежна, потому что все открытки, написанные и отправленные Отто Квангелем, оказались в гестапо. Ни один из тех, к кому обращался, рискуя жизнью, старый краснодеревщик, не осмелился оставить открытку у себя. Мистический ужас, который внушало людям всевидящее око тайной полиции, парализовал души людей, напрочь задавил в них желание видеть, слышать, знать правду. Выходит, сопротивляться бессмысленно! Любая попытка протеста безнадежна, заведомо обречена на провал.

Если исходить из того, что именно к этому выводу сводится мораль романа «Каждый умирает в одиночку», Борис Хазанов прав. Если так, он и в самом деле «странным образом остался глух» к его морали.

В действительности, однако, мораль романа Ганса Фаллады вовсе не в том, что зло всесильно, а следовательно, всякое сопротивление тотальному злу – бессмысленно. На самом деле его мораль другая. Зло может раздавить, уничтожить, подмять под себя целую нацию, весь народ, говорит Ганс Фаллада своим романом. Но оно бессильно перед такой малостью, как человек. Способ сопротивления тоталитарному режиму, избранный краснодеревщиком Отто Квангелем, потерпел крах, если исходить из соображений пропагандистской целесообразности. Но автор романа бесконечно далек от соображений такого рода. С полным основанием он мог бы назвать свою книгу «Каждый побеждает в одиночку». Подлинная мораль его романа в том, что протест имеет смысл, даже если он безрезультатен, а протестант – заведомо обречен. И вот к этой морали Борис Хазанов не только не остался глух, но воспринял ее всем сердцем, всеми клетками мозга. Мало сказать – воспринял. Она стала его символом веры. Той зародышевой клеткой, из которой выросла вся его жизненная философия.

5

Потеряв всякую надежду на то, что роман, изъятый при обыске, будет ему возвращен, он впал в отчаяние. Это была катастрофа. Ему даже показалось, что уже никогда больше к нему не вернется ни разу прежде не покидавшее его желание писать.

Но скоро его опять потянуло к письменному столу. То ли вновь ожил неистребимый «инстинкт художественности», на который ссылался Лев Толстой, то ли вдалеке забрезжила пока еще робкая и не вполне отчетливая, но в то же время уже достаточно внятная идея.

В результате на свет явился рассказ, витиевато озаглавленный: «Бешт, или Четвертое лицо глагола». Начинался он с несколько иронического изложения старинной легенды, повествующей о том, как знаменитый мудрец и праведник Исраэль Бешт «потерпел сокрушительное поражение».

Это произошло, когда, потеряв терпение, он объявил, что сроки исполнились, мера страданий превзойдена и Машиах, то есть Мессия, идет на землю; если же приход его почему-либо задержится, он, Бешт, заставит его поторопиться.

При всем уважении к огромным заслугам Бешта, н а – верху это его выступление было сочтено несколько преждевременным.

…Рабби еще продолжал говорить и махать руками, когда с потолка на него опустилось облако, и прямо из синагоги он был перенесен в дикую и пустынную местность, на необитаемый остров. Вместе с ним – если опять-таки верить молве – на острове оказался его ученик и последователь, реб Цви-Герш Сойфер…

Вот такой произошел казус.

Некоторое время оба ошеломленно озирались, затем один обратил на другого умоляющий взор.

– Рабби, – пролепетал ученик, – почему вы молчите?

– Что я скажу? – был ответ.

– Какое-нибудь волшебное слово… что-нибудь. Не можем же мы здесь оставаться.

– Я забыл все слова, – сказал Бешт…

– Где же ваше красноречие, учитель? Где ваши знания?

– Ничего я больше не знаю, – отвечал Бешт сокрушенно. – У меня отшибло память. Это конец. Впрочем, – добавил он, – у нас, кажется, есть выход. Ведь я научил тебя кое-чему… Я рассказывал тебе священные притчи и легенды. Вспомни. Сейчас нам все может пригодиться.

Но оказалось, что ученик тоже все позабыл.

– Разве только… – пробормотал он.

– Что?

– Разве только буквы. Алеф, бейт…

– Так что же ты молчишь!.. Называй буквы! Будем вспоминать вместе.

Герш Сойфер, запинаясь, стал перечислять буквы алфавита – единственное, что сохранилось в его памяти. Бешт помогал ему, и кое-как, опираясь друг на друга, словно двое калек, они добрели до конца, затем начали сначала… Голоса их звучали громче и уверенней. Постепенно из букв сами собой стали складываться слова, из слов – фразы, и рабби вспомнил заклинание. Ему удалось разрушить чары, ученик и учитель вернулись домой, и все стало как прежде.

Это была присказка. А основным предметом повествования в этом рассказе стала история некоего писателя, имя которого автор обозначил инициалами Б.Х. (Борис Хазанов?) Всю историю эту мы излагать не будем, а приведем только завершающий ее, финальный эпизод, содержание которого, впрочем, до некоторой степени нам уже знакомо:

«Кто это?» – спрашивает писатель, когда в передней дребезжит звонок… Он отодвигает задвижку замка. Он лишь слегка отодвигает задвижку. И тотчас из-за выступа стены выскакивают семеро, им тесно в узком проеме, они бегут за ним, с грохотом и звоном падает велосипед, писатель захлопывает дверь, но не успевает повернуть ключ, разбойники отшвыривают его и вламываются в квартиру. Жена громко кричит, как и принято поступать в таких случаях…

Все столпились в крошечной передней и тяжело дышат. Ничего особенного. Гости просят хозяев не нервничать. Обыск…

…Они деловито сбрасывают на пол книжки, шныряют из комнаты на кухню, из кухни в уборную, пробегают мимо хозяина, крутятся вокруг ног хозяйки, гремят кастрюлями и пробуют на зуб линолеум, которым покрыт пол. Дело близится к концу; сгребают добытое: книги, папки и вороха бумаг. Пишущую машинку, преступный станок, опускают в картонный гроб… Жалкий Б.Х. размахивает руками. Его лицо покрыто фиолетовыми пятнами, очки подпрыгивают на носу, прыгает кадык, уста изрыгают чудовищную брань, которой обучился он в юности…

Сугубо реалистическое, отчасти даже натуралистическое описание это находится в некотором стилистическом несоответствии с началом рассказа. Впрочем, несоответствие это не только стилистическое: не слишком понятно, какое отношение к истории, приключившейся с московским писателем Б.Х., имеет Исраэль Бешт, волею всевышнего оказавшийся со своим учеником на необитаемом острове?

На эту загадку проливает свет последняя глава повествования. Она настолько выразительна, что я позволю себе процитировать ее почти целиком:

Мы навестили писателя в его квартире в микрорайоне Отрадное, улица маршала Гречко, 1… Наша беседа была короткой, учитывая просьбу жены не касаться известных событий.

Писатель хорошо выглядит. На вопрос, как самочувствие, он сказал:

– Лучше не бывает.

На вопрос о творческих планах писатель ответил неприличной фразой, которую мы затрудняемся воспроизвести.

Отвечая на наш вопрос, чем объясняется его интерес к фольклору галицийских хасидов, писатель сказал:

– Хрен его знает.

Мы также спросили у него: сможет ли он восстановить свой роман?

Он ответил:

– Считайте, что я никогда его не писал.

– Но вы помните хоть что-нибудь?

– Ни одного слова.

– ?!

– Разве что алфавит, – ответил он.

Намек более чем прозрачен. Из романа, воровским образом у него отнятого, писатель Б.Х. не помнит ни единого слова. Но он, слава Богу, помнит алфавит. И этого достаточно. Подобно Исраэлю Бешту, сумевшему вспомнить заклинание, разрушившее чары и вызволившее его из ссылки на необитаемый остров, – начав с азов, с алфавита, он вспомнит свой роман: весь, от первого до последнего слова.

И он действительно вспомнил его, восстановил по памяти. Или написал заново, если такой вариант вам больше по вкусу. И если у вас есть воображение, вы сумеете представить себе, чего это ему стоило. Потому что на сей раз дело происходило не в сказке, а в жизни. К тому же в обстоятельствах, отнюдь не способствовавших такому утомительному и непродуктивному занятию.

Автобиографический набросок Бориса Хазанова, который я уже несколько раз тут цитировал, завершался рассуждением о невозможности для автора покинуть Россию. О бессмысленности отъезда в иной, чужой мир, переселения в иную, чуждую ему цивилизацию.

Перебирая мысленно весь свой духовный скарб, он заключал:

И с таким-то багажом мы собираемся в путь-дорогу. Что мы с ним будем делать?

Все равно, что продать имущество, с кулем денег приехать в другую страну – а там они не имеют хождения.

Пока меня не прогнали – я остаюсь.

А там – будь что будет.

И вот – его прогнали. Точнее – выпихнули. Надо было начинать жизнь сначала, с нуля. А он, вместо того чтобы вживаться в чужой мир, наживать новое духовное имущество, словно в каком-то оцепенении, занят бессмысленным, никому не нужным делом: попыткой собрать из праха, склеить из кусочков, восстановить те «ценные бумаги», которые здесь, по его же собственному определению, не имеют хождения. Зачем? Для чего? С какой целью?

Подобно описанному им поступку короля Седрика, этот его шаг не был обоснован никакими разумными соображениями. Он не имел решительно никакой цели, кроме стремления, говоря его собственными словами, бросить вызов всему окружающему.

Ах, бросить вызов? А как же «необитаемый остров»? Писателю, который продолжал бы творить и на необитаемом острове, разве пришло бы в голову, что он своими писаниями бросает кому-то вызов?

Все в том же, давнем своем автобиографическом очерке Борис Хазанов, словно бы мимоходом, обронил:

Новейшая психиатрическая доктрина учит, что бред умалишенного не отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. В моем одиночестве я знаю только один способ ломиться наружу. Безумие мое бредит по-русски.

Вот он – ответ.

Совсем недавно до меня дошло новое, последнее по времени автобиографическое сочинение Бориса Хазанова – нечто среднее между исповедью и попыткой самоанализа.

Там он вновь возвращается к любимой своей мысли:

Чтобы быть независимой, литература должна помнить о своей ненужности. Я русский писатель или по крайней мере воображаю себя таковым и в русской речи вижу свое подлинное неотчуждаемое отечество; но русского читателя, к которому я обращаюсь, в природе не существует.

Казалось бы, при таком положении дел продолжать свои странные занятия, это нелепое, выморочное существование «на необитаемом острове» – по меньшей мере бессмысленно.

Но сочинению, которое завершается этим безнадежным, глубоко пессимистическим выводом, предпослан эпиграф:

И все-таки самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива как раз оттого, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, – она говорит с людьми.

Теодор Адорно. «Философия новой музыки»

Настоящий писатель продолжает творить и «на необитаемом острове», чтобы для себя отстоять человечность в обезличенном и обесчеловеченном мире. Но из пустыни своего одиночества он «ломится наружу». Вот почему в конечном счете эта героическая попытка оказывается предпринятой не только для себя, но и для нас.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.