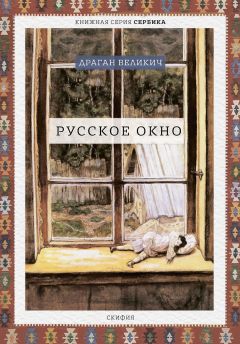

Текст книги "Русское окно"

Автор книги: Драган Великич

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)

Он уже видел все. В каждом фрагменте задуманной жизни он уже был. Книги? Зачем читать, если в них давно нет ничего из того, что его мучает. Провалы души, ужасающие черные облака, солнечные поляны, айсберги, топящие «Титаник», мороз Патагонии. Сутра до вечера он путешествовал по этим пейзажам. Книги пишут в голове, потому что ни одна мысль там не может завершиться, сходятся параллели, нет подводок к разработке выводов, только разлившиеся краски без каких-либо границ. Одно только вчера сегодня завтра на улице Земельвайс в Пеште, которое просматривается в кронах платанов, пока он гуляет по паркам Мюнхена. В волнах Исара исчезает тоска, остается только некоторое благородство бытия. И воспоминание о том несчастном проклятом городе на краю небытия, где каждые сто лет по улицам Дорчола шествуют привидения. Говорят, там бывали даже кентавры, но давно и неточно. Всесилие Дуная, чудотворная вода Святой Петки на Калемегдане, эхо битвы за Царьград.

Все это одна большая история, говорил Константин пьяным голосом в кафе отеля «Астория». Зачем вообще пишут романы? Разве только для того, чтобы мы знали о том, что существуем? Разве не лучше распылиться по чужим жизням? Согреться улыбкой давнего знакомого, приласкать на ходу взглядом кого-нибудь, подарить любовь и понимание везде, где сможешь, в этой орде, которая ползает на четвереньках в своем недержании, шлифовать собственными шагами улицы города, который через сто лет не увидит ни мельчайшей частицы того, что в нем существует сейчас. Из всего этого, Руди, я помню только улицы, не те, неизмеримые в Дубровнике, но в Белграде, на которых меняют асфальт каждые десять лет. Почва, которую я топчу, мой единственный дом, ни одна стена в комнатах не запомнит меня. И тогда я становлюсь участником чего-то большего, о чем можно рассказать, я всегда один, без детей и без никого, со своим отцом в сердце, это не патетика, голый факт, с отцом, который прошел албанскую голгофу 1915 года, с прабабкой черкешенкой, о которой я никогда ничего не узнаю, как и почему она спустилась с Кавказских гор. Такими я вижу их, гуляющими по городу внизу, по городу, который я никогда не любил, который насквозь ошибочен и именно поэтому правилен, потому что, Руди, запомни, невозможно избежать ошибок, как бы ты ни старался и как бы силен ты ни был. И потому ошибочный город подходит более всего.

Кому нужен путеводитель по этому городу? Почему Триест, а не Белград? Он даже не родился, как Константин, в этом ошибочном городе. Годами он его завоевывал, прежде чем туда вообще попал. Он фиксировал взглядом номера автомашин в своем городе, когда ранним утром из них перед фасадом театра выходили белградские артисты. Он смотрел, как они свободно ходят по пустым улицам, разговаривают, их жесты свободны, речь ясна. А когда поздно вечером, после спектакля, они покидали сонный город, Руди отправлялся вместе с ними в далекие квартиры, в шумные рестораны и с каждым их отъездом приближался к тому городу, в который когда-нибудь попадет и он. Уже тогда он вел тайную жизнь в Белграде. Он был Он. И была Она. В обыденности провинциальной Воеводины возникал опыт, взятый на вооружение в будущем.

Вперед, только вперед. Он ходил в бордели, как когда-то в театр. Тратил деньги, полагаясь на все еще солидный счет.

Да, я проводник. Меня зовут Эмиль Лам. Я как поезд, появляюсь из разных направлений. Кто знает, из каких направлений я создан. Это не безумие. Полное восприятие расписания движения есть исполнение. Безумно стоять на семафоре между двумя станциями. Или как на мосту, взглядом уже в глубинах воды, которая манит, мутная и незнакомая. Но я, Руди Ступар, уже не на мосту, где разрываются в сомнениях, непрерывно думая о том, какой берег лучше, независимо от того, где покойнее, в тиши провинциальной ночи или в блеске огней большого города.

Выдержи взгляды парочек, когда сидишь за ужином в каком-нибудь ресторане, прежде чем как охотник выберешь участок леса, где начнешь охотиться за добычей. Некоторые звери уже знают тебя, как та марокканка. Она всегда машет тебе рукой, когда ты появляешься в «Тринидаде». Избегаешь ее? Не хочу повторять все ту же историю. За каждой ролью кроется мелкий расчет, фасад, хорошо скрываемый подвал. Кнуты и кайла, холодные комнаты интерната, изнасилованные в кладовках послушницы, возведенные на фундаментах унижения. Пристойные граждане несут в себе слепых путников, ожидающих случая. Когда прозвучат ратные трубы, будет выписано отпущение грехов за все прошлые и будущие преступления.

В начале третьего месяца нового календаря Руди познакомился в баре «Маэстро» с молодой боснийкой. В имени Нела, таком европейском, без конкретных координат, он распознал корень: Санела. Пекло, из которого она вырвалась, еще не остыло. В Боснии больше никакой гид не нужен, сказала Нела несколько в нос. Это все равно что отправиться в Трою. Ты хоть знаешь что-нибудь о Трое, спросил Руди. Я хотела учиться на археологии. И еще не отказалась от этой мысли. Похоже, выберусь отсюда.

На следующий день Руди пришел в «Маэстро». Прождал Нелу до полуночи. Пил терпкое сицилийское вино. Кровь пульсировала в висках. Испытывая от этого удовольствие, начал путешествовать. С каждым новым бокалом было легче перемещаться. Описывал в путеводителе город и все его улицы, на которых жил. Встречал кукол из универмага «Херти». Смирившись с топографией таких одинаковых дней, начинавшихся утренней поездкой в трамвае из Пазинга в центр города, Руди становился все ближе к решению поехать на север. На его счете все еще хватало золотой пыли Воеводины. Он тронулся дальше.

В тот вечер Нела не объявилась в «Маэстро». Сицилийское вино пульсировало в висках. Он посмотрел на часы. Еще можно успеть на последний поезд в Пазинг. Или остаться в «Маэстро»? Отвести в комнату эту высокую украинку. В «Тринидад»? Нет, Руди расплачивается и спешит на Главный вокзал. На углу два негра разговаривают с толстой проституткой. Добравшись до вокзала, он бегом спускается по ступеням в жерло метро. Реклама молодой баварки в народной одежде с кружкой пива в руке вызывает в памяти старика с ноутбуком «тошиба» в будапештском метро. Мир покрыт знаками. Жизни существуют для того, чтобы на некоторое время, пусть на секунду-другую установить в вечности космоса порядок, разрушающийся с каждой смертью. Но что-то все-таки остается. Нет такой цифры, которая в состоянии отразить все остатки всех существований, уместившихся в серой, на первый взгляд, повседневности. Сапожник из Пешта с руками пианиста, сонные женщины под колпаками фенов в парикмахерском салоне Каталины.

В пустом вагоне шестой линии в направлении Туцинга Руди вытирает потный лоб. Добравшись до квартиры, включает ноутбук и короткими фразами вызывает из шкафа Богдана Тончича. Слушай, парень, говорит он хриплым баритоном, все, чего лишит тебя жизнь, преврати в преимущество, смотри вперед без страха, расслабься, пусть тебя несет течение, не стоит отчаиваться из-за чего-то, запомни, конца нет, всегда есть какое-то окно, хотя бы просто отверстие, в которое ты можешь подмигнуть себе, прежнему, и неважно, в каком порядке происходит в твоей жизни все то, что тебе назначено, парень, слушай меня внимательно, поимей ты эту хронологию, все, чего ты не получил вначале, ждет тебя в конце, за все, что захапаешь сверх меры, заплатишь вдвойне, и нет больше наших маленьких вечностей с самого начала. Горизонт тоже можно растратить, парень.

Он мог остаться в Будапеште и точно так же вернуться в свой город. Его город? Призрак Белграда, который путешествует с ним. Уехать на север, как обитатели Колхиды. Искать золотое руно. О жителях Колхиды рассказывал ему Богдан. Он упоминал и кентавров под стенами Белграда. Перескакивал с темы на тему, легко, без начала и конца, просто фрагменты, рассказанные хриплым баритоном, и взгляды, которыми он вписывал в память собеседника даже то, чего не произносил, но подразумевал.

Руди отказывается от актера в себеНад Пазингом рассвело еще одно утро. Дал о себе знать первый трамвай. Шум воды в трубах. Город потягивался после сна движением ранних прохожих по улицам. До поздней ночи на голубоватой поверхности экрана всплывали призраки.

Друзья? А были ли они? Марко Дувич. Из семьи герцеговинских колонистов. Слово «колония» навсегда сохранит ироническую интонацию голоса бабушки. Колонисты после войны заняли пустующие дома «фольксдойчей». В одном таком доме с широкой верандой, увитой виноградом, жил Марко, главный герой детства Руди. Позже, в гимназии, неразлучным другом стал Франтишек Менцл. И Йован Джерич. Оба они исчезли. Франтишек уехал в Прагу, а Йован – во Францию. В вузе друзей не было. И позже тоже. Только знакомые и коллеги.

«Псссттт… Дюрекс!» Реклама в будапештском метро. Он расходовал презервативы как сигареты. Калейдоскопических цветов. Вибрафон, составленный из таких разных эрекций. Близость к предметам и вещам вписывает новые возбуждения. Поздними утрами знакомые возникают словно грибы по трактирам и буфетам вокруг рынка на Мариенплац. Художник из Колумбии, украинский писатель, горшечник из Умбрии, кинооператор из мюнхенской кинотеки, поэтесса из Эстонии. Руди отказывается от актера в себе. Писатель. Автор нескольких пьес. Сейчас пишет роман. Путеводитель по универсальному городу. Эстонка роется в сумке и на минуту выкладывает на стол книгу «Мастер и Маргарита».

Ах, Булгаков, говорит Руди.

Да, да, перечитываю его в пятый, может, в шестой раз. Люблю его, потому что он ничего не выдумывает.

Как это, спрашивает Руди.

Когда не хватает контакта с людьми, с Богом, тогда выдумывают, говорит эстонка. Большинство контактирует только со своими кишками. Живут в подвалах, как крысы. Трусость – худший порок. Вот суть этой книги. Знаешь, кто это говорит?

Профессор Воланд.

Дьявол существует для того, чтобы карать за этот наихудший из пороков – за трусость. Иисус – любовь и милосердие, он не может карать. Так что и дьявол – праведник. Потому Понтий Пилат и страдает из-за того, что, струсив, осудил Иисуса, а ведь прекрасно знал, кто он такой, и страдал из-за этого, но все-таки осудил его. Как существуют четыре стороны света, так и у Булгакова есть четыре принципа мира. Это божественность, истина, искусство и любовь. Вся книга основана на этом. От таких книг я никогда не откажусь.

Мало таких книг, сказал Руди.

Вполне хватает. Сколько их написали Толстой, Гоголь, Чехов…

Джойс, говорит украинский писатель.

Нет, нет, машет рукой эстонка. Он уровнем ниже, потому что пишет только о людях. У него нет Бога. Он всего лишь приготовишка, мрачный и невоспитанный парень, не знающий настоящей любви, не говоря уж о возвышенной, божественной.

Примерно в полдень в трактирах вокруг Мариен-плац появляются муравьи государственной администрации – служащие Ратхауса и городских министерств. Мир финансов, бритые лица, ухоженные руки, гримасы и жесты, сведенные к поднятым бровям, значительное шевеление указательным пальцем, растянутые в ироничную улыбку губы скрывают сотни операций со счетами. Никаких предположений, озабоченных лиц, помятых воротничков, только ясность и обязательное исполнение утренних задач. Человеческие рыбки во тьме подземных вод. Но бывают моменты, когда за титулами, иерархией и функциями возникают маленькие жизни, в которых кормят канареек, навещают мам, приводят в порядок коллекции марок, в которых существуют имена, а не только визитные карточки, вычищенные зубы, остановленные в пищеварительном тракте газы, сломанные зубочистки в карманах, жизни, в которых имеют место травмы и страхи, случаются часы, когда клетки чистятся от обязательного лицемерия.

В кафе «Меркато» встреча с директором будапештского Института Гете. Случайность или перст судьбы? На следующий день Руди посещает его на рабочем месте. Юная служащая провожает его в кабинет на третьем этаже. Директор будапештского Института Гете сердечно здоровается с Руди. На стене карта мира, красными кнопками обозначены города, в которых есть филиалы. Руди переводит взгляд с карты мира на большую карту Германии. Рядом с названиями городов приколоты миниатюрные флажки. Следующей осенью переезжаю в Гамбург, говорит директор. А вы? Планируете вернуться в Белград? Как ему объяснить, что до любого немецкого города легче добраться, чем до Белграда? Все еще пребываю туристом, законы не нарушаю, нигде не работаю. Не произношу фразу, которая звучит как тяжелый диагноз: Я турист, путешествующий по собственной жизни. Все время разговора в моей голове прокручивается немой фильм. Кадры семи белградских лет. И ужасное стремление осуществить на премьере вариант, столько раз сыгранный на репетициях. Что-то не так с мизансценой. Или, может, свет неудачный? Все, чего хочу, уже давно существует. Всю жизнь стараюсь избежать неверного движения и от этого вечно попадаю не на тот путь. По Константину, ошибки – знаки высшего порядка. И потому открою все свои камеры, нет ничего более осмысленного, чем проветрить все закутки собственной души. И сразу легче. Может, однажды и я приеду в Гамбург, говорит директор. А я бы ему сказал, что совершенно неважно, где я, в каком городе, в какой ситуации, важно только то, как я отношусь к себе, каково мне, когда я один. И тогда мне хорошо. Писатель не тот, кто умеет писать, а тот, кто испытывает неодолимую потребность писать. Это уже Константин.

Да, пишу пьесу, которая все больше превращается в роман.

С Гете происходило обратное, говорит директор. «Фауст» поначалу был задуман как роман.

Руди решил, что наступил подходящий момент, чтобы поговорить о продлении визы. Весь этот пятнадцатиминутный разговор о литературе был только введением. Так директор поймет настоящую причину его визита. Он машет рукой. Сделает это, когда придет время. С визой проблем не будет. Я провожу вас, говорит он, заканчивая разговор, и ведет Руди по лабиринту на первый этаж.

Таким я себе представляю Пентагон, замечает Руди. Директор только улыбается.

Снаружи Руди ожидают широкие мюнхенские улицы. Он решает пешком дойти до центра города, потом заглянуть в книжный магазин на Шеллингштрассе. Потом в «Меркато», может, встретит там эстонку. Я освободился от забот по продлению визы. Золушка, которая никогда не потеряет туфельку. Никуда не тороплюсь, до полуночи еще целых полгода. Тем не менее надо подстраховаться. Некуда мне возвращаться, потому что я еще никуда не ушел. Если все сложится таким образом, то здравый разум поведет себя весьма необычно. Как вообще можно уехать совсем? Обрывки кто знает чьих мыслей блуждают в моей голове. День такой теплый и солнечный, словно уже май. А ведь еще только середина марта. Мартовские иды. Как раз сегодня убили Цезаря. Какая бессмыслица – сегодня. Этого не существует. Дело уговора, конвенция, заключенная, чтобы не погубить. Добрый старый Гераклит. Он покойник. Это всегда надо подчеркивать. Покойный Гераклит, покойный Микеланджело, покойный Наполеон. Бескрайнее царство мертвых. Весь мир – огромный некрополь. Ах, как весело на этом кладбище.

Когда он добрался до «Меркато», обеденное время уже прошло. Трактир был почти пуст. Сел за стол у окна.

Несколько минут спустя появился Вернер, кинооператор из «Кинотеки». Сегодня я угощаю, сказал он. Получил отличную работенку. В следующем месяце переезжаю в Гамбург. Ты слышал о том сладком квартале Санкт-Паули? Получил место в порнокинотеатре. И еще будем снимать новые фильмы. Вот это работа. Хочется севера, простора, океана. Здесь так душно, тесно. Я родился в Баварии, но мой отец датчанин. Всю жизнь плавает по Штарнбергскому озеру. Весьма клаустрофобское занятие. Представь себе, капитан озерного флота!

Руди улыбается. Это все я, и этот его отец, капитан озерного флота, теперь становится частицей моего театрального ансамбля.

Есть люди, которые живут по принципу озера. Понимаешь? Что бы ни делали, они на озере. Никаких каналов, по которым можно уплыть дальше. Что толку, что он родился в Дании, где большое только море. Нет, это не я сказал. Один наш поэт давно написал, что в Дании большое только море. Я никогда не был в Дании.

Так-то лучше, сказал Вернер. На озере не заблудишься. Там все рядышком.

Ты уже второй человек за день, который сообщает, что переезжает в Гамбург.

А ты? Чем ты живешь, Руди? Прости, что тебя спрашиваю.

Пылью. Да, да, не смейся. Живу наследством, которое потихоньку трачу. Вплоть до недавнего времени я был капитаном озерного флота. Ладно, не капитаном, простым матросом. И тогда я нашел канал, который, если бы не война, так бы никогда и не обнаружил.

А ты вообще когда-нибудь работал?

Был кладовщиком в «Херти». Кельнером и переводчиком в Будапеште. В Белграде выгуливал инвалидов. Изучал актерское ремесло, но уже после первого курса ушел из Академии.

Завидую тебе, сказал Вернер и дал знак кельнеру принести еще пива.

Почему?

Потому что ты свободен.

А ты разве нет? Вот переезжаешь в Гамбург, будешь заниматься любимым делом. Разве это не свобода?

У вас, писателей, много жизней. Все, что напишете – ваше прошлое.

Смотря как пишешь. Можно писать и без происшествий. Совсем корректно. И с успехом.

Не совсем понимаю.

Настоящие переживания не выдумать. Хочу сказать, что невозможно уберечься от того, что только и имеет смысл делать. Такое не проходит. Процесс идет только при высокой температуре. Душа писателя как домна. Сначала надо разжечь огонь. И больше не гасить его. Я никогда не завидовал профессиональным писателям. Потому как что это такое? О чем пишут профессионалы? Выдуманные истории, которые никогда с ними не случались? Вживание. Да, но только в рамках, предложенных голой жизнью. Истории для меня всегда клетки. Я имею право только на ту историю, в которой нахожусь сам. Она и есть мой единственный мир.

Капитан озерного флота, произнес сквозь смех Вернер. Никак не могу понять тебя. Где нас застанет, там мы и остаемся навеки?

Ты не можешь выбирать то единственное, о чем можешь писать. Ты только можешь стать избранным. Теперь понял?

Дамский танец.

Да именно так. Только этого можно достичь исключительно внутренним ростом. Как зародыш, пережить эволюцию. Человечества.

Слушай, вся мудрость в том, есть ли тебе что сказать или нет.

Конечно. Только часто те, кому нечего сказать, постоянно говорят, а те, кому есть что сказать, – молчат.

И поэтому ты злишься? Ошибаешься. Все дело не в том, чтобы кому-то что-то доказать, просто надо делать то, что умеешь делать. Каким бы стал мир, если бы все были первыми скрипками? Такой оркестр не сможет существовать. Ты как будто рассердился на весь мир, Руди. Всегда стараешься заранее обеспечить себе положение. С чего бы это? Не знаю, что ты пишешь. Не знаю даже, какая у тебя клетка. Ты только что вспоминал голую жизнь. А какова твоя голая жизнь?

Писатель, у которого нет понимания подкладки и лица, сути вещей, о которых он пишет, остается на уровне формы, на уровне начального писательского курса. Он пишет вещи в стиле «а он мне говорит: открой окно, и тогда я открыл окно». Это не литература.

Я понимаю, но что тогда, по-твоему, лицо? Что подкладка? Ты все время говоришь, что такое «нет», но молчишь о том, что есть «да».

Я пока что говорю о голой жизни.

Ты это делаешь как по приказу, оборвал его Вернер. В чем разница? И тебе кто-то говорит открыть окно, и ты его открываешь. Голая жизнь была бы, если бы у тебя не было наследства, которое сейчас тратишь. Ты бы и в океане огородил территорию размером с озеро, где все было бы у тебя под рукой. Мне кажется, ты слишком много думаешь о том, чего не должно быть, что в жизни не так. Почему ты не остался в «Херти»? Каждый день работал в магазине, вечерами ходил на пиво, жил голой жизнью. Если ты акробат на трапеции, то разве аморально иметь страховочную сетку? Она ведь бережет твое собственное искусство акробата.

Сначала я должен потратить наследство. Осталось не так много. Сам ведь говоришь, что без наследства у меня будет голая жизнь.

Поезжай в Гамбург, на океанский берег. Вот там голая жизнь.

А ты был когда-нибудь в Белграде?

Нет. Но я знаю Вену. Два года назад я провел целый месяц в Будапеште. Это города клаустрофобии. Как и Мюнхен. Ты никогда там не можешь остаться сам с собой. Там так душно. Какой там Дунай, это озерные города.

Белград не озерный город, сказал Руди.

Как объяснить ему, что Белград – океан? Что здесь, в Мюнхене, я тоже плыву по океану? Поменял только воду. А город остается. Водяной знак на белой бумаге.

В Белграде великолепная кинотека, сказал Руди после долгой паузы. Из всех видов тьмы я больше всего люблю темноту кинозала. Этот пучок света, тихое жужжание проектора.

Вернер молчал. Посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Его ждет девушка в кафе на Максимилианштрассе. В его вечере есть смысл. Вернер не одинок. Я всегда с трепетом ждал того момента, когда компания начнет расходиться, еще в белградские дни ему страшно было оставаться в одиночестве. Каков диагноз профессора Воланда? Неопределенность, отсутствие корней, согласие быть всюду и нигде, одиночество? Как раз и навсегда решить жизнь? Могу ли я сделать это? Может, одиночество и возникает от того, что не могу определить желания?

Приближалось время ужина, и трактир постепенно заполняли посетители. Вернер и Руди допили пиво.

Да, Гамбург, тихо произнес Руди, когда Вернер направился в туалет. В замутненном взгляде утреннего тумана вырисовывался неизвестный город, на километры растянувшийся вдоль берега. Он увидел бесконечные доки, портальные краны, корабли. Появилось хорошо знакомое ощущение. Она и Он. Новое плавание. Занавес поднимается. Полумрак еще одного начала.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.