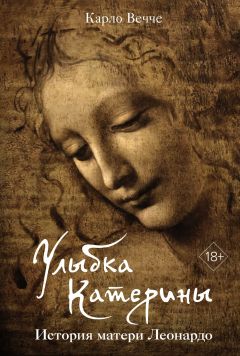

Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"

Автор книги: Карло Вечче

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)

Что ж, тогда ладно, Катерина согласна и молча спускается за мной на первый этаж, не забыв взять миску и бутылку вина для Дзордзи, чей ничего не выражающий взгляд следит за нами из-за наковальни. Этот парень временами вызывает у меня жалость, а временами и страх. Он повыше меня, но понять, что происходит в его голове и есть ли у него душа, мне так и не удалось. С другой стороны, работает он хорошо. Молот в его руках обрушивается на лист золота только собственным весом, без лишней силы, любо-дорого смотреть.

Я разжигаю большой камин в кузне, чтобы комнаты немного прогрелись, хотя, кажется, Дзордзи, один Бог знает с какой заснеженной горы свалившийся, тоже нечувствителен к холоду. Усевшись на табурет к раскройно-отделочному верстаку, прошу Катерину принести мне кипятку и емкости с солями, которые ссыпаю в тазик, перемешивая до полного растворения. Теперь самое сложное – забрать кольцо у Катерины. Я раскрываю ладонь. Она пытается стянуть колечко с пальца, но без толку, оно даже с места не двигается. Я велю ей сесть на табурет рядом со мной, беру за левую руку, та сперва будто бы отдергивается, но дальше уже не сопротивляется. Кожа теплая, мягкая, шелковистая. Я капаю на безымянный палец немного конопляного масла и осторожно начинаю вращать кольцо, пока наконец его не снимаю. Протерев от остатков масла, погружаю в тазик, где оно на какое-то время и остается. Катерина ни на миг не отрывает взгляда от своего сокровища, возможно, опасаясь, как бы заклинание не заставило его вдруг исчезнуть. Я смотрю в ее распахнутые глаза и впервые замечаю их васильковую синеву, куда более насыщенную и чистую, чем у любого драгоценного камня, лазурита или аквамарина, какой мне когда-либо доводилось держать в руках. Раствор солей гложет металл, и ни она, ни я даже не замечаем, что все это время маленькая теплая ручка лежит в моей и Катерина ее не отдергивает. Мы словно отец и дочь.

Но вот колечко готово, соли совершенно растворили налет и грязь. Я достаю его, просушиваю, тщательно натираю кусочком войлока и наконец вижу выгравированную на сверкающем металле монограмму, какие-то греческие буквы. К счастью, живя в Венеции, я научился расшифровывать хотя бы их алфавит. С усилием читаю: Aikaterine. Ну конечно, Катерина! Помнится, я уже видел подобное кольцо на пальце у Якомо Бадоера, когда тот вернулся из поездки в Александрию. Он рассказал, что получил кольцо от торгового партнера, который отважился добраться до одного затерянного в пустыне монастыря у подножия Синая, горы Моисея, где хранится нетленное тело святой Екатерины и где паломники, по обычаю, получают от монахов кольца, освященные прикосновением к ее мощам. Да, это кольцо святой Екатерины. Интересно, кто ей его дал. Оно ничего не стоит, но для Катерины, должно быть, бесценно как последнее напоминание о том, что она потеряла. Возвращаю колечко девушке, и в ее взгляде читаю благодарность. Я никогда еще не видел, чтобы она так светилась от радости.

Мне приходит в голову мысль восстановить полустертую монограмму, но тут я вспоминаю, что оставил алмазный гравер наверху, и поднимаюсь, чтобы за ним сходить. Катерина, снова надев кольцо на палец, совершенно счастлива. Она так завороженно разглядывает свое сокровище, так тянется к огню, пытаясь поймать дрожащие на его полированной поверхности отблески, что кажется, будто сейчас взлетит. Вот она уже на самом краю табурета, вот привстает на цыпочки, открывая босые ноги… Уже от двери я мельком замечаю, что Дзордзи больше не жмется в угол, а неотрывно смотрит на Катеринины лодыжки. Мне это не нравится. Но беспокоиться не о чем, я ведь сейчас вернусь.

В комнате я долго роюсь в ящике, но все никак не могу найти гравер. Вдруг слышу крик, а за ним приглушенный шум. Я бросаюсь вниз по лестнице – и замираю в ужасе. Табурет опрокинут. Звериное тело Дзордзи яростно скользит по другому, тщетно ищущему защиты телу, между насильно раздвинутых голых бедер, стиснутых железной хваткой рук, привыкших орудовать молотом. Я вижу, что рот Катерины заткнут ее же платком, в спутанных волосах солома, а глаза широко распахнуты, и в следующий миг набрасываюсь на Дзордзи, хватаю его за плечи, чтобы остановить эту гнусность. Он вскакивает, рыча, и одним ударом кулака впечатывает меня в стену. Глаза застилает пелена, с волос капает кровь. Лежа на полу, я вижу, как он подходит ближе, держа в руке раскаленный прут: похоже, решил меня прикончить. От первого удара мне удается спастись, откатившись в сторону. Рука в отчаянии нашаривает что-то тяжелое, как окажется позже, золотобойный молот, и что есть силы швыряет его в голову Дзордзи. Тот падает навзничь. Потом долго, очень долго – ничего. Слышно только потрескивание пламени, понемногу затихающий хрип там, где рухнул Дзордзи, и стон оттуда, где, должно быть, осталась лежать Катерина. Ощупав лоб, я понимаю, что рука в чем-то липком, и заставляю себя открыть глаза.

Наковальня покрыта кровью, ошметками костей и мозга. Вокруг расколотой ею головы Дзордзи ширится лужа. Темная кровь вытекает неторопливо, словно расплавленное золото, куда медленнее ртути. Я с трудом поворачиваю гудящую голову к тюфяку за наковальней и вижу на соломе обнаженное тело Катерины: рубаха и туника разорваны, задраны выше груди, ноги, по-прежнему раздвинутые, дрожат, голова запрокинута, глаза закрыты, тело сотрясается от рыданий. Слава богу, она жива. Я подползаю к ней, пытаюсь оправить одежду, прикрыть ее, чем могу. Потом крепко стискиваю руку и шепчу, как отец насмерть перепуганной дочери: успокойся, все кончено. Вынимаю платок изо рта, чтобы Катерина могла дышать. Рыдания стихают, она смотрит на меня глазами раненого зверька. Все и правда кончено.

Дальше я действую не задумываясь, будто во сне. Я потрясен. За столько лет мне случилось запачкать руки сотнями разных преступлений, но никогда еще я не лишал жизни человека, даже дикаря вроде Дзордзи. Завернув тело в старый ковер и связав веревкой концы, я тащу его в лодку. Потом замываю всю кровь, какую вижу, не забыв присыпать пятна аффинатом. Проломив тонкую штукатурку, закрывающую нишу, достаю мешочек с монетами, досыпаю, сколько влезает, из сундука наверху, прихватываю кинжал: никогда не знаешь, вдруг пригодится. Сношу вниз два широких плаща с капюшонами, теплую одежду и немудреный Катеринин скарб, а заодно и пару сапог: пускай они ей и велики, но сойдет. Дав глотнуть воды, натягиваю на босые ноги чулки, потом сапоги, сажаю в лодку. Вода поднялась, а ветер задувает так, что и грести практически не надо: по Рио-де-Сан-Джероламо нас словно бы ведет невидимая рука. Сворачивая на Рио-делле-Верджини, я вижу вдали огни – это идут к моему дому люди с фонарями и копьями. Явно не ряженые гуляки и не обычный ночной патруль, значит, за мной. Но как им удалось так быстро обо всем разузнать? Впрочем, возвращаться и спрашивать я не собираюсь.

У собора Сан-Пьеро с правого борта налетает яростный ветер, отбрасывая лодку в лагуну, к Мурано. Приходится налечь на весла, борясь с волнами и течением, пытающимся нас утопить. Укрывшись от них под стенами Арсенала, я чувствую, что голова сейчас взорвется. Катерина, охваченная ужасом, съежилась на дне, вцепившись в мешок. Когда прямо над нашими головами раздается чудовищный раскат грома, я на секунду перестаю грести, чтобы сбросить тело Дзордзи в бурлящую бездну. Та тянет ко мне когти, норовит утащить в Ад, но промахивается и успевает схватить только весла, унеся их прочь. Это конец, мы отдаемся на волю волн, которые в любой момент могут захлестнуть лодку. Разразившийся Апокалипсис вот-вот уничтожит мир ливнем огненных стрел, змеящихся между небом и морем. Я ложусь на дно, закрываю глаза и, ожидая своего часа, ищу во мраке Катерину. А когда нахожу, сжимаю ее руку, а она – мою.

Внезапный толчок швыряет ее на меня, а меня – на залитое водой дно. Лодка села на песчаную отмель. Услышав дикий вопль Катерины, я поднимаю голову и в неверных отблесках молний различаю во тьме мрачный силуэт великана, простирающего к нам руки. Но нет, это вовсе не великан, это руины старой мельницы, а за ней – колокольня, церковь, несколько домов, вдалеке тускло светится окошко. Быть может, нам еще удастся спастись! Я узнаю приют Святых Христофора и Гонория. Там, насколько мне известно, живет один монах, Лодовико Дзордзи, до пострига такой же аферист, как и я, комиссионер, блудодей и сводник. Однако он нашел в себе силы изменить все: дела, жизнь, даже имя. Теперь его зовут Христофором, в честь покровителя монастыря и милосердной миссии этого великого святого: спасать заблудшие души, вынося их на своих плечах, а после, искупив тяжесть греха, переправлять в безопасное прибежище. Да-да, именно так, ведь эта богадельня – последнее прибежище заблудших женщин Венеции. Они приходят сюда, старые, больные, всеми гонимые, чтобы спокойно умереть, хотя бы ненадолго снова обретя человеческое достоинство. Республика этому только рада и даже посылает монахам небольшое вспомоществование, поскольку, имея под боком «остров шлюх», может не думать о том, как избавить нарядные городские улицы от щекотливой проблемы одряхлевших греховодниц, некогда толпившихся на каждом перекрестке, выпрашивая милостыню. Вот какое значение имеет здесь переправа святого Христофора: она переносит этих женщин на другой берег потока жизни, в тихое царство мертвых или, для тех, кто в это верит, к вековечному покою безо всяких страданий.

Вытолкнув лодку на берег, я помогаю Катерине подняться, прячу мешок под грудой веток, и мы, пробиваясь сквозь стену внезапного ливня, направляемся к монастырю. Стучим. Огонек наверху гаснет, дверь распахивается. Вот и брат Христофор. Но как же он изменился с тех бурных лет на Риальто: постарел, весь в морщинах, с длинной белой бородой… Только глаза по-прежнему ясные и светятся безмятежностью. Человек, бывший некогда моим другом, впускает нас в свой новый мир. Он крепко обнимает меня, нисколько не удивленный присутствием в монастыре женщины, да еще ночью, ведь этот приют как раз и создан для женщин в беде. Пускай отдохнет вон там, в бывшем амбаре, где монахи расставили в два ряда кровати для ищущих убежища. Катерина, так и не пришедшая в себя, молча уходит в сопровождении одной из женщин.

Брат Христофор не спрашивает, с какой целью я вдруг свалился на остров посреди ночи с разбитой головой и в компании совсем юной девушки. Он просто ведет меня в лазарет, бинтует рану, уверяя, что я отделался простым рассечением, ничего серьезного, но на всякий случай заставляет глотнуть травяной монастырской настойки, безумно крепкой и горькой, словно желчь, быть может, это тоже часть обряда покаяния. Потом молча поднимает глаза, и взгляд его обезоруживает куда быстрее, чем если бы он обрушил на меня шквал вопросов. Тогда я начинаю говорить, пересказывая все катастрофы своей жизни, вплоть до этой проклятой ночи и нашего отчаянного побега.

Я только что убил человека, признаюсь я другу, убил молодого парня и пока не могу оправиться от потрясения. Убил, сам того не желая, и от всего сердца молю Господа о прощении. Увы, я не мог поступить иначе, мне нужно было спасти эту девушку, несчастную рабыню, привезенную невесть откуда и уже перенесшую множество страданий, которая в противном случае подверглась бы еще и насилию. И теперь я не понимаю, что делать дальше: может, побег мой напрасен, как говорится, невинный бежать не станет, но я действовал не задумываясь, словно во сне. Стража, должно быть, уже меня ищет, и ее вместе со мной. Если поймает, не миновать ей участи куда более жестокой, даже пыток, чтобы заставить признаться в преступлении, которого она не совершала. Бедная девочка, невинное дитя… Я сотрясаюсь от рыданий: я, Донато, сильный немолодой мужчина, прошедший через многое и считавший, что успел все повидать и все испытать. А брат Христофор, положив руку мне на плечо, лишь улыбается. Он предлагает сперва помолиться, возблагодарить Господа за то, что избавил нас обоих от великой опасности, а после немного отдохнуть, ведь ночь сегодня не лучшая для прогулок под луной. Перед заутреней он придет меня разбудить, и мы вместе с братией и кающимися отправимся в церковь к Пепельной мессе. Растянувшись на старой кровати в лазарете, я закутываюсь в плащ и вскоре засыпаю без сновидений.

* * *

К восходу солнца лагуна уже спокойна. Буря закончилась.

Когда мы выходим из церкви, головы наши покрыты пеплом. Пока Катерина гуляет по клуатру, брат Христофор отводит меня в сторону и, усадив меж двух колонн, просит о беседе. Для начала он благословляет меня, произнеся латинскую формулу отпущения грехов: ego te absolvo. Услышанное ночью он предлагает считать исповедью, исправной и полной, поскольку никогда еще не видел меня столь искренне сокрушенным и кающимся. Потом переходит к делу. Он уже давно ожидает меня здесь, в приюте. Он даже несколько раз слал мне записки, на которые я, сломленный неудачами, так и не дал ответа: впрочем, в глубине души он, брат Христофор, знал, что рано или поздно высший промысел приведет меня на остров. Возможно, по непостижимому замыслу божественного разума, это должно было случиться именно в такую бурю, словно порожденную преисподней, и именно в ту ночь, когда я добавил убийство к череде многочисленных преступлений, уже совершенных в течение жизни: воровству, обману, подкупу, спекуляции, лихоимству, мошенничеству, предательству, лжесвидетельству, подделке монет и металлов, богохульству и, наконец, чуть менее тяжким, чем прочие, однако неизмеримо более частым грехам чревоугодия и похоти, о которых он, брат Христофор, прекрасно знал еще в бытность свою посредником Лодовико, куда большим преступником, чем я.

Но говорить со мной брат Христофор желает не об этом. Он спрашивает, знакома ли мне проститутка из Кастеллетто по имени Луче. Впрочем, ответ ему не нужен, поскольку он и сам частенько у нее бывал. И помнит, что, когда меня бросили в Пьомби, Луче пришла в отчаяние и, храня верность Донато, никого не принимала, даже его, тогда еще Лодовико. А через пару месяцев он и сам оказался в тюрьме, еще тяжелее и горше моей, и ничего больше не слышал о Луче, поскольку старый грешник Лодовико вскоре умер, а его место занял новообращенный Христофор.

Святой брат Симонетто за пылкость, проявленную в делах милосердия, немедленно направил его на остров, в приют для обездоленных изгнанниц. Вскоре по приезде настоятель вызвал брата Христофора, протянув ему сложенную в несколько раз записку. И вот теперь этот листок бумаги, смятый, пожелтевший, вместе с кольцом переходит из Христофоровых рук в мои, а я боюсь читать, предвидя очередное потрясение. Скачущие буквы, множество ошибок, почерк Луче. Она просит, чтобы девочку, в пеленках которой обнаружат эту записку, окрестив Полиссеной, вверили милосердию Божию и любви отца, коего провидение позволит распознать посредством кольца, кольца с большим фальшивым бриллиантом, подаренного мной Луче в разгар наших отношений. А Полиссена – одно из множества имен античных героинь из книги «О знаменитых женщинах», та самая, из-за любви к которой погиб Ахиллес: Луче часто просила меня пересказать ей эту историю. Выходит, Полиссена – моя дочь, о которой я ничего не знал!

После долгой паузы Христофор говорит мне, что девочка здесь. Окрестив, как того хотела Луче, ее воспитали при монастыре. Хочу ли я ее увидеть? Мое молчание он воспринимает как знак согласия и кивает монаху, ожидавшему все это время в глубине клуатра. Тот подходит, держа за руку шестилетнюю девочку с длинными темными волосами и огромными, как у Луче, глазами. У меня наворачиваются слезы, тело содрогается так, что я даже не могу подняться. Христофор говорит: «Донато, вот твоя дочь» – и вкладывает ее ручку в мою. Я сжимаю эту ручку, крепко, но не настолько, чтобы сделать ей больно, а она глядит на меня, должно быть задаваясь вопросом: неужели этот седовласый синьор, такой высокий и сильный, с морщинками вокруг глаз, заплаканных, будто он резал лук, и в самом деле отец, которого она никогда не знала?

Христофор между тем продолжает, вполголоса, будто сам с собой, чтобы слышать его мог только я. Он понимает, что момент сейчас не из лучших: ни задержаться в монастыре, ни вернуться в Венецию я не могу. Придется уехать. Полиссена, с другой стороны, может остаться, здесь ей ничто не угрожает. Пока мне достаточно знать, где она, и молиться за нее, а она будет молиться за меня: перед Господом это самое главное, о прочем позаботятся монахи и провидение. Когда девочка подрастет, то сможет помогать в богадельне, а после, с небольшим приданым, выйти замуж за честного ремесленника. Возможно, я смогу обеспечивать ее сам, даже издалека, посылая небольшие суммы и для дочери, и для приюта. Милосердным Господь многое прощает.

Вдруг мы слышим с другого конца клуатра чей-то крик, и голос похож на Катеринин. Два монаха бросаются к ней, я, подхватив дочь, бегу за ними. Заплаканная девушка стоит на коленях, вцепившись в одну из несчастных умирающих в грубой холщовой рясе и с четками в костлявых дрожащих руках, лежащую на носилках: должно быть, ее несли причаститься. Впрочем, на состарившуюся блудницу она не похожа, изглоданное лихорадкой тело принадлежит рослой девушке лет двадцати. Ее густые черные волосы кто-то, возможно, в качестве наказания, не так давно остриг, оставив короткий ежик, на ввалившихся щеках видны припухлые следы шрамов и ожогов. Я слышу, как Катерина шепчет имя: «Мария, Мария», – и следом несколько слов на незнакомом языке. Кажется, Мария вздрагивает, но глаз не открывает.

Подошедший Христофор рассказывает мне все, что знает об этой женщине. На остров ее в весьма плачевном состоянии привез один рыбак, обнаруживший обнаженное, но еще живое тело в водах лагуны, вон там, у стен Арсенала. К несчастью, бедняжка так и не оправилась и в сознание не пришла. Другие женщины безуспешно пытались ее накормить и напоить. Знакомый монах в городе, у которого Христофор пробовал что-либо разузнать, поделился слухом, будто на днях какую-то русскую рабыню по имени Мария насильно доставили в Арсенал на потеху галерным гребцам, да только она осмелилась не подчиниться и, вырываясь, ткнула ножом какую-то важную персону, сенатора, имя которого не сообщается; впрочем, рана оказалась не слишком серьезной. Скорее всего, это он из мести так ее изуродовал. Донато и представить не может, сколько подобных женщин поступает в богадельню. Здесь они, по крайней мере, после всех перенесенных страданий обретают покой. И указывает на кипарисы, окружающие небольшое кладбище в дальнем конце острова. Жизнь – это лишь переход в мир иной, короткая переправа.

Налегая на новые весла, я что есть силы гребу по утихшей лагуне. Последние тучи ночной бури медленно тают над белыми горами, воздух свеж и чист, ясное небо обещает погожий день. Я, словно святой Христофор, веду лодку в спасительную гавань, и на дне ее недвижно лежат две тени, отягощенные злом и болью: мешок с монетами и Катерина. Крепко обняв напоследок Полиссену, я долго ее не отпускал. Не знаю, запомнит ли она нашу встречу, но я не забуду точно: эта девочка станет светом, который укажет мне путь во мраке, а если на то будет воля провидения, однажды я снова прижму ее к груди. Потом брат Христофор благословил нас, наше будущее, наше путешествие – нынешнее, довольно туманное, и жизненное, туманное настолько же, если не больше, – и я наконец оторвал Катерину от носилок. Вспомнив бессвязный рассказ, так поразивший Бенвеньюду, я уже успел совместить детали и понял, о какой Марии и каком сенаторе идет речь. Но только теперь мне открылась вся полнота трагедии, которую пережили несчастные девушки с того дня, когда их жизнь разрушила грубая сила, лишив свободы. Ах, если бы я только мог обратить свой молот золотобита против их обидчиков, хотя бы против неназванного сенатора! Впрочем, подобную жажду мести не одобрили бы ни добрый Христофор, ни сам добрый Господь.

Остров Кампоальто, где стоит гарнизон, а также Сан-Джулиано и Торре-ди-Мальгера я огибаю по большой дуге: в нашем положении на глаза стражам на заставах и таможенникам лучше не попадаться. По той же причине, отбросив короткий путь в Местре по каналу, прозванному «канавой Градениго», причаливаю в Пассо-ди-Кампоальто. Катерина, будто пьяная, виснет на мне, и мы осторожно, чтобы не наткнуться на лесорубов или егерей, пробираемся тополево-березовой рощей в Местре. Но вот и окраина города, и квартал, где живут евреи. Я сразу направляюсь к другу, ростовщику Мойзе, родственнику маэстро Дзордзи из школы абака. Учитывая, сколько раз я спасал его жизнь и имущество, он должен мне куда больше, чем я ему. Мойзе несколько удивлен, что я являюсь без предупреждения, в таком состоянии, да еще с Катериной, но в дом впускает и вопросов не задает. Ему не впервой наблюдать мое бегство из Венеции, но он видел также, что я всегда возвращался, стоило только буре утихнуть, и уважения ко мне не утратил. У меня к нему огромная просьба, дело, помочь с которым может только он, поскольку этим Каинам, моим бывшим коллегам-христианам, веры больше нет. Я хочу вручить ему приличную сумму наличными, но так, чтобы все осталось строго между нами, не выходя за рамки личных связей между банкирами-евреями; а он взамен даст мне вексель, который я смогу обналичить у его корреспондента во Флоренции. Разумеется, оставив маэстро Мойзе щедрые комиссионные.

Маэстро Мойзе всегда был жаден до доброй монеты и доброго серебра, поэтому отказаться не может, принимая, впрочем, на себя все сопутствующие риски. Времена нынче тяжелые, проповедники возвышают голос против нечестивых евреев и подстрекают толпу покарать их, ведь даже то, что они живут и дышат, уже считается святотатством. Здесь, в Местре, чуточку спокойнее, а вот в Венеции им запрещено задерживаться на срок более двух недель, да еще предписано носить эту омерзительную желтую метку на мантиях, видимо, для того, чтобы любой, кому взбредет в голову поколотить или даже убить их, мог это сделать не задумываясь. Зная мое прошлое, Мойзе прекрасно понимает, что деньги не совсем чистые, однако происхождение их расследовать не стоит. Что ж, ладно, но в таком случае мне лучше будет уйти сразу по заключении сделки. Пока он готовит бумаги и счетную книгу, я развязываю мешок и прошу ссудить мне кошель, пересыпав туда все, что забрал из сундука, заработанные честным трудом деньги и долговые расписки. Остаток даю пересчитать, что он и делает, привычно и споро: а их там много, этих чертовых денег. Еще откладываю сумму, равную примерно десяти дукатам, которую прошу доставить от моего имени брату Христофору из ордена Святого Августина в приют Святых Христофора и Гонория, он сам поймет за что.

Наконец Мойзе тепло меня обнимает и, бросив на прощание «шалом», зовет мальчишку. Тот отводит нас к пришвартованной в канале барке с грузом проса, уже готовой к отплытию, и, снабдив фокаччей и фляжкой воды, прячет под непромокаемой тканью. Лодка тотчас отплывает, начиная долгий путь по лабиринту каналов, рек и долин. Гребцы налегают на весла, а мы, снова будто во сне, сидим под грубым полотном, слыша только плеск воды да короткие перепалки с начальниками застав, сборщиками налогов и стражей: впрочем, манзария уже наготове и быстро убеждает их не тратить время на проверку такого презренного товара, как просо. Вскоре после очередного окрика мальчишка выводит нас под лучи заходящего солнца. Дальше нет уже ни застав, ни таможни. Мы почти у цели.

Когда лодка швартуется и гребцы принимаются за разгрузку, мальчишка Абрамо помогает нам спуститься на берег, отводит к себе домой и знакомит с отцом Джузеппе. Тому, должно быть, нет и сорока, но на вид он куда старше меня. От ужасов пережитого Джузеппе утратил дар речи, да и рука, которую он поднимает в знак приветствия, ощутимо дрожит. Абрамо даже не знает, как зовется на иврите их семья: здесь их называют немцами, поскольку родом они из Германии. Ашкенази, гонимые ужасом и смертью. Сам он тоже успел многое повидать, но вспоминать, а тем более рассказывать об этом не хочет. Могу его понять. Живут они вдвоем, ни матери, ни сестер. Возможно, кроме них, из всей огромной семьи никто и не выжил. Заливаясь слезами, Абрамо достает из кожаного мешочка искусно обрамленный клочок пергамента с письменами на иврите и парой рисунков, изображающих оленят, – это память о матери, кетуба, брачный договор с его отцом. А вот дедушкин тфилин[74]74

Тфилин – элемент молитвенного облачения иудея, две коробочки из кожи кошерных животных, повязываемые на лоб и руку.

[Закрыть], единственное, что осталось от их семьи, которую христиане сожгли заживо вместе с домом. Отец, передав ему эти предметы как священные реликвии, велел однажды передать сыну; и так они будут переходить из рук в руки, из поколения в поколение, чтобы память о Холокосте не угасала, пока в конце времен не явится Мессия и рассеянные колена Израилевы не воссоединятся во Храме, чтобы молить его о справедливости и утешении.

Если захотим, мы можем остаться на ночь. Завтра он отведет нас к великой реке, за ней мы будем в безопасности, а пока приготовит что-нибудь поесть. Я спрашиваю, зачем они нам помогают: после всего пережитого им больше пристало бы ненавидеть всех, кто называет себя христианами, но делает прямо противоположное тому, что проповедовал Иисус. Взгляд Абрамо смягчается. Сейчас он кажется гораздо более взрослым и зрелым, чем положено в его возрасте. Все мы люди, все мы бежим от опасности, так что помочь друг другу будет правильно. Их тоже кто-то спас: не все христиане – чудовища. Каждая жизнь есть неповторимое чудо, ее во что бы то ни стало надо спасать. Если она кончится, вместе с ней исчезнет целая огромная вселенная чувств и воспоминаний, родных лиц.

* * *

Последний шаг к свободе.

Шаткая повозка тащится едва-едва. Среди безлюдных болот и топей то и дело проплывают трепещущие шеренги тополей. Ветер все усиливается, небо затягивает тучами, похоже, пересечь великую реку будет не так-то просто. Мы подъезжаем к деревянному строению на пришвартованном у берега понтоне – это мельница с большим колесом. Абрамо договаривается с угрюмым хозяином, чтобы тот одолжил лодку и позволил одному из своих помощников перевезти нас на другой берег. Только поторопитесь, бурчит мельник, река-то ведь уже начала вздуваться, переправа в любой момент встанет. Кроме того, неподалеку видели отряд венецианских всадников: здесь их быть не должно, это земли Феррары, но, к несчастью, в пограничье законы не действуют, каждый творит что захочет. А всадники те скакали туда-сюда по берегу, будто искали кого-то, беглецов или там преступников; и на нас с Катериной косится.

Мы забираемся в лодку, гребец что есть силы отталкивается веслом, борясь с течением. Однако восточный ветер, такой же яростный, как прошлой ночью, похоже, относит нас назад. Мрачное небо озаряет вспышка молнии, грохочет гром, косой стеной заряжает ливень. Река – словно взбесившийся бык, она широка, как море, противоположный берег, еще пару минут назад казавшийся таким близким, просто рукой подать, скрывается из виду, и с ним – спасение, свобода… А тот, от которого мы отплыли, напротив, слишком близко и виден слишком ясно. Ветер и течение несут нас назад, а там, наверху, уже возникают темные контуры всадников, они что-то кричат. В руках у одного я вижу арбалет, кажется, он целится в Катерину. Я инстинктивно вскакиваю, закрывая ее своим телом. Резкий свист, наконечник, пронзив мою куртку и плоть, выходит наружу. Я теряю равновесие и падаю, погружаясь в водоворот.

Ледяная вода обволакивает тело, проникает в чулки, под рубаху, наполняет рот. Я пытаюсь кричать – и не могу, отчаянно молочу руками – и не нахожу опоры; ноги больно ранят плывущие мимо сучья, обломки бревен. Жизнь – всего лишь краткий сон, неужели ей пришел конец?

Последнее, что я вижу, прежде чем потерять сознание и вверить грешную душу Деве Марии in hora mortis nostrae[75]75

В час смерти нашей (лат.) – строчка из католической молитвы «Аве Мария».

[Закрыть]: тонкая рука ангела, простершаяся ко мне, и сверкнувший в ночи отблеск серебряного колечка.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.