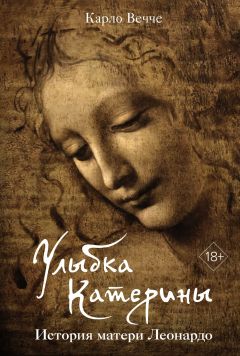

Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"

Автор книги: Карло Вечче

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)

Да, поначалу дела шли неплохо. Но со временем стало хуже. Гораздо хуже. А виноват во всем Симоне и его проклятая склонность к азартным играм, в которые он втянул и меня. Вот почему я так и не заплатил монахиням, те немногие гроши, что удавалось заработать, покрыв первоначальные расходы, я проигрывал. В сговоре с Симоне был и его дружок, сер Андреа, священник из Витолини, тот еще мошенник: позже, когда они поссорились из-за какой-то ерунды, Симоне донес на него епископу. Священником сер Андреа был дурным и безбожным, выпускал свиней пастись на освященной земле кладбища, а свиньи выкапывали и грызли кости умерших. Вместо того чтобы помышлять о горнем, он стал играть, безудержно, везде, где только мог, будто чувствовал в этом нестерпимую потребность: в доме каноника, в собственном доме, даже ночью, у Нанноне, что жил за городской стеной, и прямо у овина в Санта-Лючия-а-Патерно. В гостях у Нанноне он выиграл у меня, наверняка обманом, золотой флорин и две лиры сверху, а после сделал вид, будто покупает при посредничестве Симоне триста кирпичей из моей печи, хотя деньги, которыми должен был расплатиться, у меня же и выиграл.

Скорее всего, Симоне и сер Андреа заранее обо всем сговорились. А вот я остался и без кирпича, и без денег. И уже не мог сдержать данное монахиням слово, поскольку за эти три года ни разу им не заплатил.

Пришлось снова обращаться за помощью к серу Пьеро, как я этого ни боялся. Из Винчи дошли слухи, будто он из-за какой-то женщины и сам попал в немалую беду, правду ведь говорят, что женщина – причина всех зол. Но уж от сера Пьеро я подобного не ожидал: вот так запросто, поддавшись обольстительным чарам, пасть в женские объятия! И кто – человек ученый, не вспыльчивый скудоумный работяга вроде меня! Казался таким хладнокровным, мол, все держит под контролем, и гляди-ка, как и прочие, потерял голову, бабьим рабом стал. Эту таинственную женщину на Пасху в строжайшей тайне привезли беременной в Анкиано, да только вся округа тотчас об этом прознала, многие ходили ее проведать, некоторые и в крещении поучаствовали. Кто ее видел, говорили, будто прекрасна она, словно ангел, и способна смягчить даже каменное сердце. С того момента о ней и ребенке, приютив их в своем доме, заботился дедушка Антонио. А сер Пьеро вернулся во Флоренцию, откуда и сообщил мне, что прилежные монахини уже вписали мое имя в книгу дебиторов и кредиторов и что долг мой составил двадцать четыре лиры, так что, если я не хочу потерять работу, придется начать платить.

Что же делать? Пожалуй, один только старина Антонио и мог мне помочь, если не ссудой, то хотя бы добрым советом. В конце концов, именно из-за его зятя Симоне я и оказался в такой ситуации. Было холодное февральское утро, с севера дул холодный ветер, поля побелели, припорошенные легким снежком. Закутавшись в плащ, я зашагал в город и вскоре, перейдя почти безлюдную рыночную площадь, уже поднимался к дому Антонио у самых замковых стен. Старик был рад снова увидеться спустя столько лет. Он ждал меня в кресле у растопленного очага. На коленях, укутанных теплым одеялом, возлежал огромный черный кот.

Монна Лючия вышла в пекарню, купить к жирной неделе блинов и медового печенья, до которого Антонио стал охоч, и я расстроился, что не принес их, да и вообще явился с пустыми руками, словно последний невежа. Но ведь карманы-то у меня были такими же пустыми, как руки.

Не знаю, в самом ли деле старик меня вспомнил. Когда он навещал нас в Кампо-Дзеппи, послушать его рассказы сбегалось множество ребятишек, и я вряд ли чем-то отличался от других. Но поскольку меня и мои дела Пьеро с ним обсуждал, Антонио знал все: и о том, что я пережил как солдат, и о потере Андреа, которую сохранил в строжайшей тайне, умея и смолчать, если в том была нужда. Он с улыбкой предложил мне вина, чтобы согреться, посетовав, однако, что оно вовсе не так хорошо, как наше, и даже попросил на будущее непременно доставлять ему вина и масла из Кампо-Дзеппи. Я напомнил, что ни вина, ни масла дать ему не могу, ведь земли у меня нет, ею владели мой отец, родной и двоюродные братья, я же был никем, гол как сокол, только и умел, что кирпичи обжигать, а с тех проку мало. «Кто знает, кто знает, – ответил он, усмехнувшись, – для вас, молодых, будущее – открытое небо, не то что для стариков, для которых и небо все меньше, и свет все тусклее».

Но как же печь? А монахини? Не стоит так их бояться, продолжает Антонио. Это добрые, богобоязненные женщины, привыкшие помогать беднякам. И монастырь их во Флоренции – у самых Римских ворот, а это квартал бедный. Конечно, они должны получить то, что им причитается, и это справедливо, ведь договоренности нужно соблюдать. Но когда у бедного христианина трудности, они всегда готовы войти в положение и при случае не возражают, если деревенские вносят оплату натурой: бочка вина или кувшин масла, который, к примеру, и пять лир может стоить, а это больше половины арендной платы за год. Разумеется, добавляет старик Антонио, пристально глядя на меня, будто пытаясь понять, слежу ли я за ходом его рассуждений, чтобы получить хоть каплю вина или масла из Кампо-Дзеппи, мне придется кое-что поменять, помириться со стариной Пьеро д’Андреа по прозвищу Лежебока. А там, глядишь, бросить горбатиться у печи и вернуться на землю, на земле-то всяко лучше. Но да, поменять кое-что придется. Нужна будет жена. И детишки. Иначе старину Пьеро не смягчить: а вот возьмет он детей на руки и порадуется, увидев, что семья продолжает жить, что новые побеги, которые он прививал, все-таки прижились. Таков уж старина Пьеро. Он ведь в душе-то человек неплохой, это Антонио знает точно.

Я не знаю, что и ответить. Я ведь о монахинях пришел поговорить, а старик Антонио велит выбрать жену и к отцу жить вернуться. Да ни в жисть! Я себе в этом еще тогда в Пизе поклялся. Жизнь – она ведь, по-моему, не что иное, как переход из одного рабства в другое: быть рабом земли, рабом семьи, священников, денег, а теперь и печи, долгов, азартных игр… Ко всему еще и к бабе под каблук лезть? Нет, это безумие какое-то. Понадобится женщина – съезжу с этим мерзавцем Симоне в Эмполи и в остерии на берегу Арно за гроши смогу получить все что вздумается. А рабом больше не стану. Но грубить старику Антонио, который так добр ко мне, тоже не хочется. Он ведь мне даже вина предложил, и не такого плохого, уж точно лучше, чем уксус, что дают солдатам.

И вот я добавляю, в шутку, понятно, но шутка эта горькая, ведь мне нужно излить душу, открыться, поговорить с кем-то по-настоящему, а я этого еще никогда в жизни не делал. Сер Антонио, должно быть, изволит смеяться: да разве какая женщина возьмет в мужья горемыку вроде меня, потерпевшего неудачу как сын, как работник, солдат, кирпичник, в конце концов, просто как мужчина; уродливого, угрюмого, со сломанным кривым носом, рябого от болотной лихорадки, подхваченной под Пьомбино; убийцу и насильника, любителя азартных игр и шлюх? Какая женщина позволит ласкать себя этим грубым ручищам, заскорузлым от многолетнего обращения с лопатой, мотыгой и топором, а после с глиной и огнем? Будь на земле такой ангел женского полу, хотя его, я знаю, не существует, поскольку все бабы в мире, кроме разве что моей матери Пьеры да Мадонны, либо дуры, либо чертовки, – но будь на земле в самом деле святая женщина, что приняла бы меня и полюбила таким, каков я есть, порочным, уродливым, дабы спасти, освободить и вывести из моего рабства, я бы, конечно, женился на ней и содержал бы ее по всем заветам Господа нашего и Святой Римской церкви.

Старина Антонио, человек светский, поняв, что я шучу, смеется в ответ: конечно-конечно, для такого урода, как Аккаттабрига, подобного ангела небесного нет и быть не может; мы ведь прекрасно знаем, что такое женщины, созданные Всевышним, дабы мы, мужчины, не слишком наслаждались иллюзией покоя; можно подумать, их сотворили нарочно, чтобы дать нам еще на земле вкусить Ада или Чистилища, позволив заранее искупить кое-какие грешки. Но предположим нелепость, что такая святая женщина и в самом деле существует; женится ли на ней Аккаттабрига? Конечно, женится. Без раздумий. А если, предположим, эта святая женщина, кою небеса наделили всевозможными добродетелями и красотой, к тому же крайне бедна и совершенная бесприданница, будет ли это препятствием в глазах Аккаттабриги? Конечно, нет, она ведь по-прежнему останется небесным ангелом. Аккаттабрига все равно женится на ней, даже будь она бедна, будь она последней нищенкой на земле, ведь Аккаттабрига и сам последний бедняк; и потом, для него не имеет особого значения, красива ли она, главное, чтобы была добрая, честная и нежная, какой была его мать Пьеро, уж ее-то Антонио наверняка не забыл.

А что, если эта женщина, этот ангел небесный, в своей короткой земной жизни успела претерпеть невыразимые муки и даже прижить детишек от другого мужчины, станет ли Аккаттабрига презирать ее за одно то, что она не смогла предложить ему первым сорвать ее цветок, хотя сердце оставила в чистоте и целомудрии? Тут старина Антонио вступает на зыбкую почву, но я отвечаю не раздумывая: мол, не очень-то приятно брать в жены ту, что уже возлежала с другим; но поскольку беседа наша праздная и ни к чему такому не ведет, а вино и в самом деле хорошее, я мог бы сказать, что эта история с цветком и целомудрием меня тоже не слишком заботит, ведь если женщина чиста и добродетельна, и обещает любить меня, и быть мне верной, и в качестве спутницы жизни дарить мне нежность и утешение, каковые буду дарить ей и я, тогда мне и вправду следовало бы ее приветить. Я не стану ворошить ее прошлое, она не станет ворошить мое. Мы будем жить настоящим, избавившись наконец от призраков и ужасов былого. Но это, к сожалению, только мечты. В реальности все совсем иначе.

Никогда не забуду лучезарной улыбки, озарившей в тот миг лицо старины Антонио, разгладившей его морщины и словно бы смягчившей знаки, что вырезали на нем, как на коре старого дерева, годы долгой жизни; пока живу – не забуду. Улыбки счастья, но не эгоистичного, радости не за себя, а за кого-то еще, и мне даже не сразу пришло в голову, что этим кем-то могу быть не только я, сидящий напротив с кружкой доброго вина. Если бы он мог, то, наверное, вскочил бы тогда со своего кресла и обнял меня, не обращая внимания на ломоту в костях. И тут до меня вдруг дошло, что беседа наша была вовсе не такой праздной, как мне казалось.

Впрочем, старик настоял, чтобы я помог ему подняться и добраться до постели в комнате наверху, поскольку уже немного устал. Но сперва мне пришлось согнать кота Секондо, который свернулся у него на коленях увесистым крендельком и вовсе не собирался покидать своей уютной лежанки. Обиженный Секондо, задрав хвост, удалился вверх по лестнице. Старик, опираясь на мою руку, проковылял за ним, несколько раз сделав мне знак молчать. Мы остановились на узкой площадке. Направо – дверь спальни, налево – другая, маленькая, полуприкрытая. Старина Антонио улыбнулся и снова приложил указательный палец к губам, велев мне молчать, а после махнул рукой, словно приглашая заглянуть внутрь. Там, на высокой кровати, молодая женщина кормила грудью ребенка: распущенные волосы, светлые, как у небесных ангелов, тихая колыбельная, не разжимая губ. Совершенное видение материнства, искры жизни, переданной от одного живого существа другому.

Старик тянет меня в спальню, просит помочь улечься в постель, куда немедленно запрыгивает и кот. Видя, что я тронут, что, несмотря на лицо и прозвание, я в общем-то человек добрый, Антонио, прежде чем распрощаться, тихонько сообщает мне еще кое-что. Тот ангел, о котором мы говорили, и впрямь существует. Это женщина, такое же существо из плоти и крови, как и мы сами, способная, подобно нам, чувствовать радость и боль, и одним небесам известно, сколько этому ангелу пришлось выстрадать, прежде чем она смогла насладиться недолгими секундами счастья в этом доме, со своим ребенком. Да, это она, та, что была возлюбленной сера Пьеро, а ребенок – их сын. Пускай порождение греха, ошибки, иллюзии земной любви; но ведь жизнь, вся жизнь – она от Бога, она дар Божий, а стало быть, и это дитя – тоже от Бога, чудесный дар, за который мы никогда не сможем его в достаточной мере отблагодарить.

Ее зовут Катерина. Она была рабыней, а теперь свободна. Пьеро освободил ее, но видеться с ней больше не будет. Тотчас же после Богоявления Антонио женил его на некой Альбьере, дочери Джованни Амадори, флорентийского торговца, владеющего клочком земли в Баккерето, человека богобоязненного, последователя блаженного Джованни Коломбини: то есть бесприданнице, да и бога ради. Теперь Пьеро живет во Флоренции, у тестя. Настанет день, когда ему придется позаботиться о ребенке, что по закону наследует его имя и состояние, пока же малыш счастлив на руках у Катерины, женщины сильной, добрых кровей, на ее густом, сладком, обильном молоке он вырастет здоровым и крепким. Да, Катерина свободна, но она не замужем; однажды ей придется покинуть и этого ребенка, и этот дом. У нее нет ни денег, ни имущества, ничего, кроме потрепанного платья, что сейчас на ней. Разумеется, нет и приданого. Но тому, кто возьмет ее в жены, Господь воздаст величайшим из сокровищ этого мира: спутницей, которая будет любить и почитать его, подарит радость многочисленного потомства и пройдет с ним по долгой, трудной дороге жизни до самого конца.

Это не сговор, а он не сваха, настаивает старик, стиснув мою руку. Катерина – свободная женщина, и свою свободу она заслужила ценой невероятных жертв и страданий. Ни один человек, ни сейчас, ни когда-либо после, не будет иметь права решать за нее, навязывать ей свою волю, снова заковывать ее в цепи. Мужчина, выбравший жизнь с этой женщиной, должен набраться смелости увидеть в ней такое же создание Божие, как и он сам, равное и равноправное, а не низшее существо, которым можно помыкать. И, кстати, соглашаться или отказать – тоже ее решение. Ну а он сказал мне все, что хотел, теперь можно и вздремнуть, вот и кот уже мурлычет. Теперь дело за мной. И за Катериной.

Мы поженились, как только закончился пост, сразу после Пасхальной октавы. Обильное цветение в марте предвещало чудесную весну, идеальное время для посева. Венчались практически тайком, не в Винчи и даже не в Сан-Панталео, а в Сан-Бартоломео-а-Стреда. Антонио появиться не смог, он плохо себя чувствовал, и монне Лючии тоже пришлось остаться с ним. Невесту к алтарю вел Франческо, младший брат сера Пьеро, он же выступил и свидетелем, а вторым стал Нанни ди Джан Джокондо, батрак из принадлежавшей Антонио половины поместья в Линари. Франческо был рад исполнить столь важное поручение, заявив, что уже вполне взрослый. Чтобы не привлекать внимания и не давать городку повода для слухов, Катерину, с ног до головы закутанную в длинный плащ и совершенно неузнаваемую, он привез на муле. Внутри этого свертка нашлось место и для ее туго спеленатого сына. Накануне, нагрузив до отказа тележку, запряженную все тем же мулом, Франческо уже успел сходить туда-обратно из Винчи в Меркатале, чтобы отвезти в наш домик при печи, который я как мог отремонтировал, немногие пожитки Катерины: высокую кровать орехового дерева и сундук с двумя замками, а в нем тоненький матрас, пара простыней, одеяло, отрез темно-красной ткани, юбка, поддева, чулки и полотенца. Монна Лючия приготовила еще корзинку, свадебный подарок из Баккерето: кувшин с изображением святой Екатерины и две кружки, обожженные в печи в Тойе.

В тот день я пришел к церкви пораньше. Франческо обещал, что они подъедут позже, когда дороги опустеют, я же был там с часа шестого, один, у дверей, запертых отошедшим пообедать ризничим. Чисто выбритый, одетый чуть лучше обычного, в куртке, одолженной у Нанни, я присел на камень под раскидистым деревом на церковном дворе, укрывшись и от солнца, и от недвижного взгляда огромного окулюса на безыскусном фасаде. До чего красиво там, на кряже, среди полей и виноградников, над которыми высится знакомый профиль нашей горы, а внизу, в долине, бодро вращая мельничное колесо, несет свои воды Стреда. Я так и сидел один, когда дверь распахнулась. Я вошел в церковь, непритязательную, пустую, и преклонил колени перед грубо вырубленной статуей бородатого святого Варфоломея, строго глядевшего на меня, держа в левой руке книгу, а в правой – нож.

Вскоре со стороны Черрето подошел священник, да не какой-нибудь, а сам настоятель прихода Сан-Леонардо. Его старый друг Антонио, внезапно воспылавший любовью к святому Леонарду, все ему рассказал, и настоятель не колеблясь одобрил наш брак. Освобождение Катерины, вне всякого сомнения, было великим чудом святого Леонарда, достойным того, чтобы упоминать о нем в проповедях в качестве поучительного примера. Когда старик послал меня к этому достойному святому отцу, чтобы все устроить, нам пришлось встретиться не раз и не два, поскольку, по его мнению, я и сам оказался той еще отбившейся от стада овечкой. Сперва пришлось исповедоваться в грехах, что само по себе заняло немало времени. Затем меня наставили в таинстве брака, о котором я мало что знал. Святого отца интересовала каждая мелочь: наши имена, возраст, происхождение невесты и является ли она доброй, надлежащим образом крещенной христианкой; мне даже пришлось показать ему свиток пергамента, написанный рукой сера Пьеро и удостоверяющий, что она свободна. Он же позаботился о том, чтобы к браку не осталось препятствий, и в конце концов вывесил на церковных дверях оглашение. «Тут тебе остается только поверить мне на слово, – улыбнулся он, – читать ты все равно не умеешь». Учитывая обстоятельства, форму венчания выбрали самую простую и незаметную, в скромной, уединенной деревенской церкви в Сан-Бартоломео, без нотариуса, с одним лишь благословением и обменом кольцами.

А как же помолвка? Ведь помолвлены-то мы с Катериной были? Мой ответ – да. Целый Великий пост пролетел с того момента, как я, вернувшись в Винчи через два дня после памятной беседы с Антонио, увидел ее, заговорил с ней. Монна Лючия оставила нас тогда одних в саду, только малыш Леонардо ползал вокруг, гоняясь за черным котом, что прятался в высокой траве и, внезапно нападая на него из засады, касался лапой крохотной ручки, а Леонардо всякий раз заливался смехом. Мы долго молчали, она – сидя на каменной скамье, я, привалившись к стене, мял в руках шапку. Ее волосы, скромно подоткнутые под чепец, снова скрылись из виду. Наконец она, собравшись с духом, решилась заговорить первой. Ее бесконечно нежные глаза глядели на стоявшего рядом незнакомца снизу вверх, в них не было ни страха, ни смущения, но сохранялся еще свет любви, с которой она мгновением раньше следила за движениями сына. Антонио и Лючия кое-что ей передали, но предоставили полную свободу решать, захочет ли она видеть меня, говорить со мной. Она решила, что хочет, и теперь просит лишь просто и твердо: расскажи мне о себе.

Для меня это оказался куда более сложный экзамен, чем тот, что пришлось потом сдавать священнику. Покаяться в грехах всемогущему Господу во мраке исповедальни не так сложно, когда искренне веришь, что из-за решетки тебе внемлет не человек, но сам Бог. Ты спокоен, поскольку знаешь, что Ему уже ведомы все твои грехи и Он прочтет их в твоем сердце, даже если ты не сможешь подобрать нужных слов. Но теперь, в залитом солнечным светом саду, под взглядом Катерины, как я мог рассказать ей о себе? Я ведь в жизни ни с кем подобного не делал. Почему же при виде этой женщины меня сковал страх? Почему язык мой присох к гортани? Я, Аккаттабрига, в прошлом солдат, отчаянный боец, привык говорить не словами, но поступками, лучше всего кулаками, а с женщинами общаться привык и того меньше, разве когда покупал за гроши их тела или пару раз насиловал в очередной вылазке в какую-нибудь бедную деревушку… И снова именно она взяла дело в свои руки и помогла одолеть мое смущение – возможно, увидев за изуродованным лицом одинокого, несчастного ребенка, каким я был, когда выходил в поле близ Кампо-Дзеппи, надеясь угробить себя тяжким трудом.

Жестом она предложила мне сесть рядом. Я неуклюже повиновался, положив правую руку между нами, на холодный камень. Длинные, тонкие пальцы Катерины коснулись мозолистой, растрескавшейся от глины и огня кожи. Потом она заговорила. Голос ее казался странным, а манера – не похожей на нашу, с резкими горловыми призвуками. Она то и дело смущенно запиналась, должно быть подыскивая нужное слово. Сказала, что моя рука расскажет обо всем за меня: о тяжком труде, усталости, страданиях. Чтобы услышать мою историю, Катерине не нужны были слова, она все почувствовала. Ее рука тоже многое могла бы рассказать: теплая, изящная, мягкая, но не изнеженная, а рабочая, в царапинах и трещинках. На безымянном пальце поблескивало чуть потертое серебряное колечко с непонятными символами: именем ее покровительницы, святой Екатерины. И, кажется, я понял, что за послание передает мне эта рука, чего она просит и в то же время предлагает. Защиту, дружбу, любовь.

Больше мы с Катериной почти не говорили. Да и нужно ли было? Те три или четыре раза, что я являлся в город, дабы ее повидать, монна Лючия поглядывала на нас из окошка, притворяясь, будто не замечает, что мы прекрасно знаем о ее присутствии, но всякий раз заставала именно так, сидящими рука об руку на скамейке в саду, а Леонардо играл рядышком, время от времени обнимая этого чудного великана с кривым носом, должно быть влюбленного в его маму. Когда я был там в последний раз перед свадьбой, Антонио, чувствуя, что сил ехать в Сан-Бартоломео у него нет, пожелал увидеть нас вместе, хотел попрощаться и благословить. В каминную залу мы вошли, держась за руки. В уголочке монна Лючия баюкала Леонардо. Старик сказал, что на днях к нему заходил мой отец, просил передать благословение и согласие на брак; в качестве свадебного подарка он пришлет мне кувшин масла. Потом взглянул на Катерину, и глаза его увлажнились, будь здесь отец этой бедняжки, привезенной с самого края света, он бы, наверное, тоже был счастлив. А пока именно ему, Антонио ди сер Пьеро ди сер Гвидо, от лица наших родителей и обеих наших семей выпала честь торжественно благословить нас и пожелать жизни долгой и полной, подобно той, что Господь даровал им с монной Лючией.

Подошел со своей женой Нанни, неся под мышкой узелок. А вскоре показался и Франческо, тянувший за собой упрямого мула с сидящей на нем Катериной: ни дать ни взять Святое семейство на пути в Египет. Упарившись под тяжелым плащом, Катерина сняла его и теперь сияла в простой белой чоппе, будничной, но чистой и пахнущей свежестью. Волосы, спрятанные под платком, она ради нашего скромного праздника тщательно заплела. Широкая перевязь удерживала под ее грудью Леонардо, а тот, крупный уже бутуз, все ерзал и вертелся, норовя выбраться из пеленок и лент, которыми был туго укутан. Из-под шапки светлых кудрей, едва удерживаемой чепчиком, глядели живые светлые глаза, что ни на миг не оставались в покое, не в силах пресытиться зрелищем возникавших отовсюду неожиданностей: неба, солнца, птиц, деревьев, целого мира, впервые открывшегося ему во всей своей полноте. Как бы мне хотелось снова увидеть мир этими глазами, с той же свежестью самого начала жизни! Нанни пошутил, что такому егозе непросто будет до конца мессы не закричать и не заплакать. Его жена, не дав мне даже поздороваться с невестой – мы только и успели, что переглянуться, – увела Катерину с ребенком с церковного двора. Франческо тоже едва кивнул и сразу, напустив на себя загадочный вид, умчался с каким-то свертком в церковь, а после улизнул в дом священника, к женщинам. Наконец мы с Нанни направились к алтарю, где он меня и оставил.

Услышав за спиной шорох, я обернулся. В дверях, в луче света, проникавшем в священное пространство нефа через широкий окулюс, возникла невеста в изящной накидке белого кружева, одолженной у монны Лючии. Ее лицо было скрыто шелковой фатой, волосы заплетены в косы и украшены венком из полевых цветов. Эта картина поразила меня, на что и рассчитывали монна Лючия с женой Нанни, державшей на руках улыбающегося малыша. Невесту вел под руку Франческо. Они приближались невыносимо медленно, словно само время все замедляло ход, пока совсем не замерло, а вместе с ним замерли и жизнь, и дыхание, и стук сердца. Катерина была прекрасна. Я и по сей день с трепетом вспоминаю тот миг. Душа моя была объята непривычным счастьем, но где-то в глубине ее таился страх. Что мне известно о моей невесте? Ничего, кроме того, о чем поведало сердце. Что рассказала она о себе, своей жизни, своей истории? Ничего, кроме того, о чем говорили, сплетясь, наши пальцы. Я не знал даже, откуда, из каких земель, затерянных на самом краю света, она явилась, да и какой мне был смысл это знать? На востоке мой мир ограничивался горой Пратоманьо, видимой даже из Флоренции, на западе – морским горизонтом в Пизе или Пьомбино. Достоин ли я ее? Смогу ли ее полюбить, ведь сама она явно готова любить меня всем своим существом?

Встав рядом, Катерина улыбнулась и коснулась моей руки, словно желая придать мне смелости. Это мне-то, Аккаттабриге! Священник начал читать на латыни. Мы слушали, будто во сне. У меня так вообще почти все из головы вылетело. Помню только, как очнулся оттого, что Нанни дернул меня за руку, поскольку священник уже ждал ответа: «Antonius vis accipere Catherinam hic presentem in tuam legitimam uxorem iuxta ritum sanctae matris Ecclesiae?» Я поспешно произнес как учили: vol. И Катерина в свою очередь тоже сказала: volo. Volo: да, я ничего сейчас так не желаю, как лететь, лететь вместе с ней, как два голубя, два лебедя… Потом мы, сложив молитвенно руки, слушали слова, соединявшие нас перед Господом: «Ego coniungo vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti». Минутное замешательство: а кольца? Я как-то об этом не задумывался, но оказывается, чтобы пожениться, нужны кольца. Священник с улыбкой обернулся к Франческо, который вручил ему на бархатной подушечке два поблескивающих золотых кольца, подарок старины Антонио, а мне шепнул, мол, лишь бы подошли, Катеринино-то он примерял, а мое сделал, прикинув на глазок толщину пальца моей лапищи. Благословив кольца, священник протянул мне то, что поменьше, и я надел его ей на палец, поверх старого колечка святой Екатерины. А Катерина надела мне то, что побольше. Глаз у Франческо оказался наметанный.

После «Отче наш» священник, оглядев нас, сказал: ну, довольно латыни, благословение новобрачной я провозглашу на родном языке, который она, правда, тоже не до конца понимает, ведь эта дщерь Божия попала в наши края из далеких стран, она много выстрадала и пережила, но что сможет понять, то и ладно. Это была чудесная молитва, отдельные стихи которой я помню до сих пор и иногда повторяю про себя, молясь за Катерину. Молитва, пробуждающая божественную силу созидания, включающая нас, мелких людишек, в мистерию любви и зарождения жизни.

О Господь наш, силою власти своей сотворивший сущее из несущего, и от начала мира сотворивший человеческое существо по образу своему, и сотворивший мужчину и женщину, и освятивший их союз, дабы стали они существом единым, союз счастливый и благословенный, не отменимый ни карою за первородный грех, ни Всемирным потопом; о Господи, обрати свой милостивый взор и возьми под защиту эту слугу твою, дабы могла она влачить иго любви и мира и во Иисусе Христе была супругой верной и целомудренной, да будет она угодна мужу своему, как Ревекка, да будет летами и верностью подобна Сарре, да будет скромна и степенна, стыдлива и благонравна, плодовита в потомстве, непорочна и чиста; да будет ей в конце уготована участь соединиться с прочими блаженными в Царствии Небесном; и да достигнут оба супруга желанной старости и увидят детей своих детей до третьего и четвертого колена. Аминь.

Четвертое колено – это, наверное, слишком, но первенцев наших дочерей нам уже посчастливилось увидеть. Прошли годы. Ни быстро, ни медленно. В нужном ритме, ритме природы, как весна сменяет зиму, а осень – лето. Время смягчило обиды, непонимание. Как и предсказывал старина Антонио, едва только стало известно, что Катерина в тягости, мой отец Пьеро позвал нас жить в Кампо-Дзеппи. Счастье переполняло меня не только потому, что я наконец вернулся в край, где родился, в дом, где вырос, но прежде всего потому, что я видел, как счастлива Катерина. Слепленная со мной из одного теста, рожденная свободной под бескрайним небом, на лоне природы, она наконец смогла осуществить свою мечту вернуться к настоящей, подлинной жизни в окружении растений и животных. Я бросил печь и снова, как в былые времена, стал трудиться на земле, которую старик Пьеро уже не мог обрабатывать в одиночку.

В 1454 году родилась наша первая дочь Пьера, затем, примерно с равными перерывами в два-три года, Мария, Лизабетта, Франческо и Сандра, как раз вовремя, чтобы Катерина успела каждого вскормить живительным молоком. Всех детей окрестил добрый священник из Сан-Панталео сер Франческо Гвидуччи, все родились практически без мучений, поскольку путь уже был проторен. Марию Катерина и вовсе родила за стогом, выйдя как-то поработать в поле у ручья, управилась со всем сама, перерезав серпом пуповину, омыла дитя проточной водой, завернула в платок, и я, вернувшись домой, обнаружил малышку уже спящей в колыбельке. Казалось, моей жене самим Господом нашим было уготовано зачинать и порождать новую жизнь.

А что же Леонардо? Катерина, пока могла, кормила его грудью, прекратив, лишь когда живот у нее снова раздулся из-за Пьеры. Малыш к тому времени подрос, стал здоровым и крепким, начал сам ходить и даже говорить, хотя и довольно забавно, поскольку с губ его то и дело срывалось какое-нибудь непонятное словцо, подслушанное, должно быть, у матери, когда та напевала ему одну из своих нежных протяжных песен или таинственных колыбельных. Мы вернули внука дедушке Антонио и монне Лючии, и те были рады его принять, однако Леонардо наотрез отказывался расставаться с мамой, пока мы не объяснили, что он в любой момент может с нами увидеться. С тех пор Франческо, на которого свалились все заботы о владениях отца, несколько лет подряд только и делал, что возил Леонардо на спине своего мула из Винчи в Кампо-Дзеппи и обратно. Мы так полюбили этого вечного мальчишку, обожавшего, подобно нам самим, сельскую жизнь, что, ни на секунду не усомнившись, окрестили тем же именем нашего единственного сына, а самого Франческо позвали крестным. Чуть позже, когда Леонардо уже сравнялось лет шесть или семь, дядюшке Франческо по-прежнему приходилось сновать туда-сюда, но только для того, чтобы забрать сорванца, который, ускользнув от не слишком бдительного ока монны Лючии и перебравшись через каменную ограду, тайком уходил вверх по оврагу, откуда спускался вдоль течения Винчо, полями и виноградниками, прямо к маминому дому, где Катерина, живое воплощение плодородия, бывшая в ту пору в самом расцвете детородного возраста, неизменно носила под сердцем или кормила грудью одну из его младших сестричек.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.