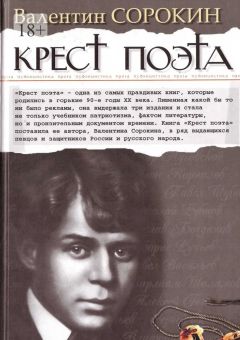

Читать книгу "Крест поэта"

Автор книги: Валентин Сорокин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Ничего себе. Представил. Пошутил над бойцами-олухами, вывернул наизнанку легенду, сочиненную старой актрисой, – цинизм? Да. Эгоизм? Да. Презрение к чужой, нашей, культуре, к чужому, нашему, народу, презрение и к трагической судьбе Соломона Михоэлса. Но А. Минкин – не редкость.

Цинизм, эгоизм – и презрение в статье «Национальная гордость, но не имперское чванство» («Литературная газета», 1990, март, №10, с. 2), цинизм сопредседателей совета «Апреля» Евгения Евтушенко, Анатолия Приставкина, Вадима Соколова, Юрия Черниченко, Михаила Шатрова, «библейский» эгоизм во взгляде на русский народ: «Даже господам булгариным не приходило в голову презрительно называть „русскоязычными писателями“ Пушкина – за его эфиопскую, а Лермонтова – за его шотландскую кровь». По капельке «взвешивали, вычисляли» состав «нерусской» крови. У русских гениев? Сопредседатели или расисты?! Булгарину «не приходило в голову», а им, «русскоязычным интернационалистам», пришло…

Так отблагодарили «апрелевцы» русских писателей за их «Письмо в Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР, Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза». В «Письме» («Литературная Россия», 1990, март, №9, с. 2) русские писатели высказали свою тревогу о русском народе, о ненависти к нему, раздуваемой «русофобии» в прессе, по радио и телевидению, высказали тревогу о России…

Жаворонков в «Московских новостях», Гутионтов в «Огоньке», Евтушенко, Приставкин, Соколов, Черниченко, Шатров в «Литгазете», «Голос Америки», «Свобода», «Немецкая волна» клеймят «русский фашизм», а его нигде нет. Клеймят, порочат, при удобном случае, «Наш современник», «Москву», «Молодую гвардию», «подсоединяя» их к «Памяти», пытаясь тем самым «поднять депутатский корпус» за воскрешение закона «об антисемитизме», за свободу – судить, как судил нас Троцкий, Свердлов, Менжинский, Ягода, Ежов, Берия и др.

Кто же – «мозговой центр»? Коротич, Евтушенко, Приставкин, Соколов, Черниченко, Шатров, Жаворонков, Гутионтов – «мозговой центр», а с ними и член Политбюро Яковлев, обожаемый ими, «прорабами» перестройки?! Закон «об антисемитизме» – эгоизм «малого народа», а эгоизм – выше презрения. Эгоизм – беспощаднее слепоты.

Иван Чонкин, узнав, что Нюрка в «связи» с Борькой-кабаном, мучается: застрелить или не застрелить ее, и скрупулезно допрашивает Нюрку. Не застрелит, помилует. Благородный…

Как действие – так лютая ненависть к русскому. Как поступок – так «завоевательная» грязь. Нет ни иронии, ни сатиры, ни смеха, ни банальной простецкой улыбки. Только – злоба. Только – яд. Только – животная слюна.

А Бенедикт Сарнов сравнивает Войновича с Гоголем! Еще бы! Разве Гоголь мог так гнойно хихикать над русским? Гот. чль – слабый автор. Гоголь изображал – плача. Надо – без аристократических нюнь: железно.

Да, Войнович – смелее Гоголя! Войнович – один в мире. В СССР – один. В ФРГ – один. На Гаити – один.

Но кого же оберегает от молвы и от хулы, кого превозносит Татьяна Глушкова – ванек, дусек, людей русских, Россию защищает, о славе ее говорит, а где эта слава? Где красота русская?.. Москва, возвратившись, заметил Войнович, грязная. Продавщицы грязные. Даже в Шереметьево, где он сошел с международного лайнера, крикнули: «Вы чаво, не знаете, как декларацию заполнять?»

А Татьяна Глушкова всерьез вдохновляется, грустит:

Кресты разбиты, выщерблены «яти»,

скрипит песок у литер в желобках.

В граните каменеет настоятель,

под скифским камнем мается монах —

Яновский-Гоголь был ему приятель,

который на Московии зачах…

Зачем ей тот Гоголь? Есть этот Гоголь – Войнович, не будет же зря сравнивать его с тем Гоголем Бенедикт Сарнов. В чем же заключено движение человека вперед? В этом вот тонком сожалении, «как перед грозою» – один он, мальчик, верящий в доброту, свою и чужую, в свой и чужой дом, в мир, свой и чужой, далеко-окрестный, но солнечный и не жестокий, или в том, чтобы развивать стольную скорость, опережать, теснить, побеждать и вновь взрывать, забывать и греметь, греметь по военным трактам, или в том, чтобы огульно гыгыкать над чужими святынями?

Татьяна Глушкова – цельный, необманно сформированный человек, умеющий сказать целлофановому туристу: «Прекратите топтаться и ерничать здесь, на поле, где трудились наши отцы, пахали, сеяли и умирали!..»

Она собирает ценное, нужное, родное, доказывает необходимость поднять это родное, беречь это ценное, передавать его дальше, как луч, от горизонта к горизонту. Владеющая прекрасно интонацией, «моделью» стиха, Татьяна Глушкова несет в слове то, чего мы изрядно подрастеряли, – совестливость, виноватость, горесть переживаний за свои и чужие ошибки, за свое и чужое несчастье, и это «без инородного самоуверенного обличительства», без указующей «правоты», назойливой подначки, это по-русски, бережно и чутко:

Чтоб затем, взяв последнюю гроздь

золотого, в крови винограда,

вдруг понять, как легко мне жилось,

как привольное сердце рвалось,

как уже невозможна пощада!

Нормальному-то, родному-то человеку всюду – даже в победе, даже в милой радости слышится боль, не своя, так чужая, минута печали, миг виноватости русского одиночества перед отчими холмами, перед небом Родины…

Язык не поворачивается повторить, как некий критик, ничего не давший русской речи, кроме «блатной» неряшливости и зависти, пытается спеленать, грубо завернуть золотое слово и душу поэтессы в кочевой непокой торгашества, «так называемая поэтесса», и далее – не менее «проезже», не менее хамовито.

Но ведь горит яростная кровь слова, звенит его неистребимый смысл, реет его пронзительный и нежный свет:

Не за то, что крещенской метели

ничего не знавала светлей,

не за то, что российские ели

мне казались всего зеленей.

И – спорить не надо: выживет тот человек, тот народ, кто сохранит тропинку к лугу, к речке, сохранит и поймет великие думы колоколен, кто далеко уйдет в травы, в звезды, вникая в мир бессмертными очами истории, очами опыта и мудрости. Да и физически выдюжит в грядущем – такой! Наука и прогресс не тоскуют по беспамятным уродам, по «прорабам», взрывающим тысячелетнюю красоту, по «борцам», отравляющим серебряное горло родников и ливней.

* * *

Наша пресса широко рассказывает о технических достижениях Японии, Америки, Индии, Китая и о том, какие там памятники, как там осторожно относятся к прошлому, как там умно и полезно соединяют его с настоящим и будущим. А кто же нам помешал? Давайте хоть раз призадумаемся и разберемся, и назовем вину, причину, а может, и – кого-то!.. Используя высокое положение в партии и в государстве, Яковлев налево и направо раздает интервью, «растаскивает» русских писателей по «категориям», «порокам», «заблуждениям», «шалостям», как будто он годы и годы провел с ними в дымной «богеме», щедро делится запечатленными наблюдениями. Не слишком ли часто? Не слишком ли часто его защищают Коротичи, Жаворонковы, Гутионтовы?

Разве человек человеку, народ народу, государство государству мешает? В чем смысл вражды? Кто идолы вражды? Кому вражда и подозрительность выгодны? Почему, «по-яковлевски», смелое письмо в ЦК КПСС – «донос»? Почему, по-яковлевски, ЦК КПСС и КГБ – «доносные инстанции»? Мол, в ЦК КПСС и в КГБ «на меня доносят», охо, «затюканный» член Политбюро!.. А сам он тогда откуда? А вот этот документ «твердолобый», но без «русского фашизма», документ, принятый десятью тысячами человек, – донос? Документ, характеризующий храбреца-революционера, его «постоянство» и «перестроечную линию».

Москва, Останкино. 27.01.90 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

ОБЩЕМОСКОВСКОГО МИТИНГА

БЛОКА ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ

ДВИЖЕНИЙ РОССИИ

Перестройка, начатая официально под лозунгом «Больше социализма!», была с энтузиазмом поддержана всеми трудящимися страны. Однако скоро стало ясно, что под прикрытием этого прекрасного лозунга кучка безответственных лиц, представляющая интересы мировой и доморощенной буржуазии, ведет дело к реставрации капитализма.

Никогда еще в истории человечества не совершалось такого лицемерного и жестокого предательства народа. Никогда еще над нашей Родиной, Россией не нависала такая страшная гроза. Впервые в своей истории Россия, столько раз спасавшая мировую цивилизацию от орд захватчиков, сама становится угрозой всему человечеству. Ибо нарастание гражданской войны, охват ею территории всей страны не может обойтись без множества новых чернобылей, взрывов газо– и аммиакопроводов, ядерной перестрелки внутри страны.

Чтобы предотвратить катастрофу, нужно остановить ее кровавых архитекторов. Одним из них является преуспевающий в море человеческих страданий член Политбюро А. Н. Яковлев. Головокружительная карьера этого человека, за кратчайшее время из кресла директора института взлетевшего на пост второго лица государства, тесно связана с этапами развала нашей духовной и материальной жизни. Лжеученый, в годы застоя написавший кучу книг о расцвете социализма и кризисе капитализма, сегодня с завидной легкостью, подобно многим из его компании, перевернулся на сто восемьдесят градусов. Уловив то, что нужно «за бугром», он поливает грязью нашу историю, оплевывает наши морально-политические принципы, травит как «догматиков» и «сталинистов» тех, кто не торгует убеждениями. Этот человек, полностью оторванный от корней народной духовности, вчера громил известных русских писателей за богоискательство и славянофильство, упрекая их в измене идеалам революции, а сегодня едет преклонить колена в Оптину пустынь. Вчера он поносил старую деревню и «справного мужика», сегодня поносит колхозы и стоит за частную собственность. Это он благословил наступление безнравственности в искусстве и жизни. Это он – в прошлом один из «верных ленинцев» – насадил в средствах массовой информации людей, глумящихся над великим Лениным, и добродушно взирает на так называемых «народных» депутатов, требующих разрушения Мавзолея.

Это он разрабатывал «идеологию», допускающую любую антисоветскую пропаганду и клевету на социализм.

При всей своей страсти с обличениями «бюрократов» и «аппаратчиков» он сам является сегодня старейшиной аппаратчиков и бюрократов в худшем смысле этого слова. Сегодня он также усердно обслуживает «новое мышление» Горбачева, как вчера обслуживал «старое мышление» Брежнева и Суслова.

Отсюда и поддержка им таких же беспринципных конъюнктурщиков, как Коротич, Попов, Шмелев и К°.

Это после его зарубежных поездок во многих странах тотчас же осуществляется «демократизация», замешанная на крови и страданиях народов.

Яковлев – это старая застойная грязь, превратившаяся в псевдояркую перестроечную пену. Терпя в своем руководстве подобных перерожденцев, партия подписывает себе смертный приговор. Терпя у штурвала страны Яковлева, мы подписываем смертный приговор себе, своим детям и внукам. Но мы уже достаточно натерпелись от Яковлевых и им подобных. Терпению приходит конец.

МЫ ТРЕБУЕМ УСТРАНЕНИЯ ЯКОВЛЕВА ОТ ВСЕХ ЕГО ДОЛЖНОСТЕЙ И СОЗДАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Почему каждый русский поэт должен, наречено ему, преодолевать неприязнь, давления, оскорбления, а часто – ложь, клевету, почему? Почему Татьяна Глушкова, несомненно талантливый поэт и публицист, должна защищаться? От кого? На родной-то земле!

Помню, Адольф Урбан, ныне покойный, выступил в «Литературной газете» со статьей, предвзято и нечестно уличая меня в обожании культа Сталина. Решил – и уличил. Ему понадобилось решить… И я вынужден был 11 декабря 1988 года отправиться в редакцию с таким опровергающим ответом, по-детски полагая, мол, тут же опубликуют:

«Уважаемая редакция!

В статье «Чтоб просияла правда» Адольф Урбан, коснувшись моей поэмы «Игорь Курчатов», подтасовал факты: слова Сталина приписал мне, автору, о Игоре Васильевиче Курчатове, мученике-патриоте, отозвался бездоказательно и высокомерно. Обвиняя меня в ностальгических бессонницах по «корифею всех наук», тем и оскорбляя меня, Адольф Урбан скрыл от читателей мое отношение к Сталину:

…Батя не по-барски

Жимист, и в хозяйстве у скупца

Тюрьмы, от Бутырок до Аляски.

У меня нет ни одной холопской строки о Сталине. Не будет о нем, надеюсь, и фальшиво-отважных, запоздало мешающих нам рассказать о заспинных кровавых его наставниках и равных ему рядовых палачах. Не буду я и за шинель Сталина заталкивать изощренных казнителей народа – Троцкого, Свердлова, Каменева, Пятакова, Бухарина, Ягоду, Ежова, Берия, Урлиха, Кагановича.

Адольф Урбан совершил очень грубую ошибку, не зная ни биографии моей, ни пережитого мною. С прицельной настырностью Адольф Урбан попутно приписывает и учителей «непокорному» поэту Станиславу Куняеву: Коржавина, Бродского и пр., и пр.

Перед Станиславом Куняевым – великая русская поэзия, у него нет нужды питать свою душу вылинявшим и облезлым на чужих ветрах словом. Наклеивание ярлыков – метод испытанный, но, как показывает время, ненадежный!.. Потому вчерашние сталинские, хрущевские, брежневские одописцы вырывают рули и микрофоны у истинных тружеников перестройки и присяжнее всех, одутловатые, но еще подвижные, орудуют на трибунах…»

Похоже – и ярлыки Адольфа Урбана, и претензии к «подражателю», и тон, менторский, надоевший нам, не терпящий возражений, «прорабский» тон критиков. Но русское не заглушить и не опорочить. Недаром Татьяна Глушкова сказала об Александре Блоке, любимом поэте, как выстрадала, как подтвердила давнюю любовь, давнее соприкосновение с прошлым: «Его чуткость к родной стране была огромна, как бывает это только у великих лирических поэтов – особенно с обостренной, неусыпной совестью».

Традиция – великий путь. Путь – в слове. Путь – в преобразованиях. Традиция – завтрашнее открытие. И даже печаль – традиция, путь к далекому, путь упования и восхождений:

А вот ухе превозмогла

осенний перевоз.

Дождит. Полуночная мгла

полна, как вечность, слез.

Можно затевать полемики, ссоры. Можно не здороваться с неприятными, противными тебе недругами, но когда ты – ты, когда слово твое – не побирушка, не барыня, а труженица, а достоверная и доподлинная твоя душа.

Хочется процитировать несколько строк Татьяны Глушковой о любви:

Была ко мне жестокой

последняя любовь.

За око – только

око брала и кровь – за кровь.

Скупой, немилосердной

она ко мне была

и на неделе вербной

снежинками цвела.

И поле корчевала,

в котором я расту,

и вьюгой заметала.

зеленую версту.

Незащищенность, искренность красивого, большого чувства, большого и надежного горя вместе с нашей традицией человечности и доброты присутствуют в ее стихах.

Великий Есенин писал еще давно-давно:

«Что такое Америка? Вслед за открытием этой страны туда тянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой и государства, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500 000), которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады».

Не загонят ли нас, коренных русских и коренных нерусских, на суверенитетные острова перестроечных Флорид и Канад?

Братья мои, люди, люди!

Все мы, все когда-нибудь

В тех благих селеньях будем,

Где протоптан Млечный Путь.

Не жалейте же ушедших,

Уходящих каждый час, —

Там на ландышах расцветших

Лучше, чем в полях у нас.

Страж любви – судьба-мздоимец

Счастье пестует на век.

Кто сегодня был любимец —

Завтра нищий человек.

Переворачивается бездна… Не судьбы страждут, а мздоимцы, вымогатели доллара. Но их цинизм опрокидывает Глушкова:

Девчонка помнит: нарядясь вдовою,

мальчонка чует, что – геройски пасть…

Что жизни им отмерено с лихвою

в тот час, когда она оборвалась…

Однажды, увидя, как разомлевшая на заграничных тортах столичная писательница окутывала собою пока худенького нового главного редактора «популярного» журнала, забыв, наверно, что и старого, «толстого», снятого, она также подробно и широко, как медленно накреняющийся воз осенней, лоснистой соломы, окутывала, обволакивала, «охмуряла», острят поэты, – я отметил: легко ей не мучиться, не стыдиться и сидеть за столом с карандашом ей легко, ну, примерно, как с банкетным икряным бутербродом…

А вот Татьяне Глушковой – тяжело над книгой, над распростертой страницей, над белым листом бумаги:

Лежит страна разлука

в гремучем далеке.

Сидит в окне старуха

с веретеном в руке.

Веретено – история. Веретено – время. Веретено – слово. Веретено – память. Веретено – боль. Это веретено держала в ладонях наша бабушка, горькая русская мать, держала его в ладонях и вдова-солдатка, веретено, за нитью которого бежит, как наша дедовская тропинка, судьба, жизнь.

* * *

Дело не в перечисленных мною именах критиков Т. Глушковой или критиков любого другого поэта. Критики – критики. Каждый имеет право на свой вкус, на свое мнение. Беда в том, что мнение общественное сегодня «в руках» коротичей, беляе-вых, Яковлевых и других ненавистников России. Печать, принадлежащая народу, как бы принадлежит только им. Некоторые русофобы, держа в ладонях рули прессы, успели под «ветер» перестройки распространить собственных деток, сынков и дочек по отдельным редакциям «демократических» газет. Породнившись до перестройки, они теперь кланами владеют прессой эпохи перестройки… Славя «эпоху», сами выскочили в ее «герои», затыкая рот каждому, кто посмеет «вякнуть» против них.

Грозная стая способна разорвать на клочки любого, любого критика, любого поэта, любого не согласного со стаей журналиста, писателя, мыслителя. За небольшим исключением пресса осуществляет бесцеремонный и нахрапистый диктат. Пора создать широкую и представительную комиссию по расследованию ее деятельности и ее генородственных переплетений, полонивших наше общественное мнение… Мало ли в свое время Ю. Черниченко топтали? Забыл – топчет насмерть иных!.. Затоптал Осташвили. Не отмоется.

Появилась даже у определенных «местечковых пролетариев» тоска по дворянской крови. Им совестно «происходить» из крестьян и рабочих. А Глушкову лопухи очаровывают? Деревня.

Новоявленные дворяне подсматривают себе виллы под Римом и Вашингтоном, рыночно гогоча над несчастными трудящимися, готовясь скупать сокровища и территории… Новоявленные дворяне давно объединились в могучий деспотический клан, а мылишь начинаем замечать их. То в Киеве они – дворяне, то в Москве они – у штурвала прессы, то в Израиле они – обожаемые соотечественники, как в эпиграмме:

Он в Киеве был дворянин,

В Москве – воинственный раввин,

Вот что такое – клизма

В эпоху плюрализма!..

Невозможно молчать, и преступно молчать, когда за честное слово твой собрат, да и ты сам подвергаешься осмеянию, клевете, позору, циничному ветхозаветному яду…

Ты, дорогой читатель, не будь равнодушным, не стой в стороне, не отдавай на поругание тех, кто бьется за тебя, за твоих детей, за землю твою родную, не отдавай! Только вместе мы возмужаем и подобреем, вместе отодвинем удушливую мглу.

Не отдавай!..

1989—1990

СВОИ ЧУЖИЕ

Есенин и Маяковский!.. Маяковский и Есенин!..

Ничего нет гнуснее, чем гнусно подтасовывать мамонтовы страсти под свою литературную паутину. Но паутина – паутина. А мамонт – мамонт. Паутина – пауку. А мамонт – вечности, легенде. Да и соловья хрипунами не переплюнуть: горло прокурено…

Замени-ка собою есенинское, храмовое, исповедальное:

Не ругайтесь. Такое дело!

Не торговец я на слова.

Запрокинулась и отяжелела

Золотая моя голова.

А Маяковский? Прямой, открытый, отважный искренностью, доступностью, корневитостью:

Я —

дедом казак,

другим —

сечевик,

А по рожденью

грузин.

Род Маяковских – благородный русский род. Офицерские погоны на государственном мундире лесничего Владимира Константиновича Маяковского, отца поэта, посверкивали демократично, иначе не появился бы под крышей их дома такой горлан-бунтарь, глазастый и неукротимый! А мать? А сестры? Лица умные, есть в них что-то от самопожертвования витязей, наших былинных защитников. Все Маяковские – люди орлиного поведения!

Владимир Маяковский – не бронепоезд, рокочущий лишь по рельсам, однажды на них накатившись:

Я вышел на площадь,

выжженный квартал

надел на голову, как рыжий парик.

Людям страшно – у меня изо рта

шевелит ногами непрожеванный крик.

Мне не раз приходилось объяснять, почему нельзя, вредно «ссорить» Владимира Маяковского и Сергея Есенина, разделять их, отрывать друг от друга, и почему нельзя вредно упрекать их в «податливости». Одна эпоха. Одна Революция, одно страдание. Один народ. Живые, они прекрасно смотрелись в нашей стране, среди нашего народа, действительно – бессмертные!.. Но не податливые к властям, а прозорливые:

Их давно уже нет на свете.

Месяц на простом погосте

На крестах лучами метит,

Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,

Перейдем под эти кущи.

Все волнистые дороги

Только радость льют живущим.

Есть в них, в Есенине и в Маяковском, удивительное чувство, чувство, ранящее тебя пронзительным обязательством перед страной, перед самим собою.

Не умели они, приезжая в Америку, вздыхать: «Мы – самые квелые, мы – самые несчастно-затюканные, мы – самые неряшливые и замурзанные!»

Да, действительно, вроде рокочущего вулкана, извергая красные гранитные глыбы стихов и поэм, Владимир Маяковский находил час и день для насмешек, для едкой иронии, для беспощадной сатиры.

В стихотворении «Американские русские» Маяковский рисует нам охотников сыто путешествовать. Охотники той, минувшей эпохи, а всмотришься – наши диссиденты:

«Петров Капланом за пуговицу пойман. Штаны залатаны, как балканская карта. «Я вам, сэр, назначаю апойнтман. Вы знаете, кажется, мой апартман? Тудой пройдете четыре блока, потом сюдой дадите крен. А если стрикара набита, около можете взять подземный трен. Возьмите с меньянем пересядки тикет и прите спокойно, будто в телеге. Слезайте на корнере у дроге ликет, а мне уж и пинту принс бутлегер. Приходите ровно в севен оклок, – одни свои: жена да бордер. А с джабом завозитесь в течение дня или раздумаете вовсе – тогда обязательно отзвоните меня. Я буду в офисе».

«Гуд бай!» – разнеслось окрест и кануло ветру в свист. Мистер Петров пошел Яа Вест, а мистер Каплан – на Ист. Здесь, извольте видеть, «джаб», а дома «пуп» на «пус». С насыпи язык летит на полном пуске. Скоро очень образованный француз будет кое-что соображать по-русски. Горланит по этой Америке самой стоязыкий народ-оголтец. Уж если Одесса – Одесса-мама, то Нью-Йорк – Одесса-отец».

И «тудой», «судой», и «меняньем пересядки», как «Он на торговой даст, будь здоров», – Галича или Высоцкого «Мишка Шифман башковит, – у него предвиденье», знакомо до тоски…

Маяковский спрашивает:

Почему

безудержно

пишут Коганы?

Были у Маяковского и у Есенина скоропалительные восторги пред новой эпохой, перед ее «переделыванием» всего и вся? Были. У Сергея Есенина – по-крестьянски, с оглядкой, у Владимира Маяковского – безоглядные: его «Брать пример с кого», его поименные перечисления руководителей были, и это не ушло, не «кануло», а повлияло.

И сейчас еще тошнит от симоновской холопщины:

Россия!.. Сталин!.. Сталинград!..

Да и только ли это, да и только ли у Симонова?

Мы на Урале, мальчишки-первоклассники, хороня крестьян, умерших от голода, опухшие от недоедания сами, зубрили наизусть, погоняемые ошалелыми учителями, эту преступную графоманию.

Смерть Есенина – беспощадное разочарование. Смерть Маяковского – тоже! Но – ни строки лжи у Есенина. Но – ни строки безверья и у Маяковского. Даже безграничная его ирония, даже в плавящей камни насмешке его не было «самоотторжения» от судьбы того человека, кого он высмеивает, Маяковский такой – плачет, злится, издевается, а все как бы и над собою, а все как бы вместе с тем, о ком говорит:

Сзади с тележкой баба.

С вещами

на Ярославский

хлюпает по ухабам.

Сбивает ставши в хвост на галоши,

то грузовик обдаст,

то лошадь.

Балансируя —

четырехлетний навык! —

тащусь меж канавищ,

канавок.

И то —

на лету вспоминая маму —

с размаху

у почтамта

плюхаюсь в яму.

На меня тележка.

На тележку баба.

В грязи ворочается с боку на бок.

Что бабе масштаб грандиозный наш?!

Бабе грязью обдало рыло,

и баба,

взбираясь с этажа на этаж,

сверху и меня

и власти крыла.

Маяковский корит время, страну, людей, рычит, по-львиному поднимает «лапы», а сам – добрый. Вот вам и суть поэта, поэта, грезящего уютом, порядком на Родине.

О том же – нежно, печально, печально Есенин:

Милые березовые чащи!

Ты, земля! и вы, равнин пески!

У совестливого – Владимир Маяковский требует осторожности, у разумного – уважения. Не торопись проходить мимо работающего вулкана, подумай о нем, о прошлом и о грядущем, ведь работающий вулкан – сердце поэта. Подумай о Сергее Есенине – голубом облаке, звенящем и неповторимом, плывущим над тобою, над краем твоим, Россией твоей, подумай.

Есенин, пускаясь по Европе, по ее странам, вроде аж насторожился – что там, в классическом обществе процветания и сытости? Они покончили с собою, улавливая запах великой безвинной крови, ползущей из Кремлевских ворот… Но первые жертвы – Николай Гумилев и Александр Блок.

* * *

Годы репрессий, годы запрета, годы застоя, не годы – десятилетия сделали свое дело: в столах писателей скопилось огромное количество произведений, не увидевших вовремя света, честных, нужных, принесших бы, если бы их напечатали сразу, по завершению работы над ними, большую пользу культуре, обществу, государству, особенно – нашим идеологам, политикам, бюрократии, совершенно отвыкшей от критики, дискуссий, нормальных противоречий, призванных выяснять истину, а не гробить нерасхожее мнение.

Запрет на Розанова, Бунина, Флоренского, Зарубина, Гумилева, Клюева, Пильняка, Ходасевича, Хлебникова, Волошина, Кузмина, Есенина, Булгакова, Зощенко, Ахматову, отречение СП от Пастернака и Солженицына, уничтожение Павла Васильева, Бориса Корнилова, Алексея Ганина, Дмитрия Кедрина, – выброшен из вагона электрички, думаю, не без участия «бдительных» сил. Да и Марина Цветаева – затравленная жрица. До сих пор неловко брать в руки ее книги: вернувшуюся на Родину, привезшую домой детей, довести до самоубийства! А Платонов?

Почему мы сейчас не показываем черную роль, злейшую роль в нашей литературе Леопольда Авербаха? Он первый начал топтать Платонова, первый призвал к травле, определив его, как «классового врага». Рассказ Платонова «Усомнившийся Макар» не нашел защиты и у Фадеева, Серафимовича. Увы, к ним, усердно осуждая рассказ, примкнул и Шолохов. Правда, позже Шолохов «депутатски» возвращался к имени Платонова, но Платонова уже похоронили. Может, Шолохова мучил червь сомнения?..

Зависть, злоба, клевета, доносы часто в те годы сопровождали талантливого человека от первой его книги и до могилы. Почему так легко соглашались писатели отдать «во враги», отдать на расстрел безвинного собрата?

Наши потомки никогда не забудут и не простят смерти Николая Гумилева, никогда. После «Реквиема» мы увидели в Анне Ахматовой, осмеянной, оскорбленной, истерзанной травлей, горем, трагедиями, черты России. Сына ее более двух десятков лет морили по казематам, вырастили, можно сказать, в тюрьмах. А за что? За отца, романтического поэта Николая Гумилева? За мать, поэтессу Анну Ахматову?

Кто творил беззакония? Разве один Леопольд Авербах? Разве сам Сталин занимался отправкой на каторгу писателей? Где та мафия? Где ее щупальца ныне? В каждой тюрьме скрипели широкоротые ворота. В широкоротых воротах стояли мелкие широкоротые палачи. Но от них, мелких палачей, убегали ступени вверх – до самой Спасской башни. И на каждой ступени дежурил «справедливый» палач.

Ягода Генрих Григорьевич (Гершель) – нарком внутренних дел, Агранов Яков Самуилович, первый заместитель Ягоды. Начальники отделов НКВД: Гай, Самуилович, первый заместитель Ягоды. Начальники отделов НКВД: Гай, Миронов, Паукер, Слуцкий, Шанин, Добродицкий, Иоффе, Берензон. Начальники Главного управления лагерей (ГУЛАГ): Берман, Нахим-сон, Френкель. Их заместители: Фирин, Раппопорт, Абрамсон. Начальники крупнейших концлагерей: Коган (Беломорстрой и ДМИТЛАГ: канал Волга – Москва), Биксон (СИБЛАГ), Сер-пуховский (Соловки), Филькельштейн (лагеря Северного края), Погребинский (лагеря Свердловской обл.), Мороз Яков Моисеевич, свояк Ягоды (Печорский лагерь). На местах начальник управлений: Абрампольский, Балицкий, Блат, Гоглидзе, Гоголь, Дерибас, Заковский, Залин, Зеликман, Карлсон, Кацнельсон, Круковский, Ленлевский, Пилляр, Райский, Реденс, Суворов, Троцкий, Файвилович, Фридберг, Шкляр («Магаданский комсомолец», 1989, 7 января.).

Некоторые палачи разделили участь собственных жертв: Ягода, Коган, нарком земледелия Яковлев (противоестественное сочетание – земля в руках палача!), а их кое-кто пыжится «присовокупить» к «жертвам сталинизма»! Мы не знаем еще имен писателей, отказавшихся уличать, доносить, сюсюкать. Мы не знаем имена чекистов, отказавшихся стращать, пытать, убивать. Но мы точно знаем, были такие писатели, были такие чекисты! И в те черные годы, и в годы менее черные… Надо назвать их имена, это – опора наша. Защита всего того, что осталось прочного, настоящего, необходимого нам и нашим детям!

Отъезд за границу соотечественников, призванных на русскую землю творить, возвеличивать ее, – потеря ужасная, и если бы многие не возвратились, физически или произведениями, потеря эта давила бы на поколения гораздо тяжелее, чем давит. Ну, допустим, вдруг потеряли бы Есенина? Потеряли бы Блока? Потеряли бы Маяковского? Представить страшно.

Самобытность, национальная ответственность их слова – на устах у народа, в сердце народа, в деле народа.

Хоть и говорит Евгений Евтушенко: мол, не всегда народ достоин уважения, но разве народ, потерявший миллионы сыновей в годы репрессий, виновен? Виновны троцкие, Сталины, «вожаки», виновны «предводители». А народ, любой – честный народ. С честными и умными вожаками – честный, а с неумными и бесчестными – несчастный.

Но именно народ обвиняют сейчас! И не один Евтушенко. Уехал от нас Иосиф Бродский… Уехал обиженный, оскорбленный. Теперь Нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому отвратительно даже вспоминать Родину. Вот он и называет ее «моя бывшая страна», «страна, в которой я когда-то жил», нельзя, дескать, в нее вернуться, как нельзя возвратиться в прошлое… Родина – прошлое? Пусть унизившая его. Впрочем, разве она унизила?