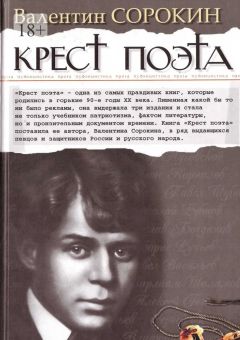

Читать книгу "Крест поэта"

Автор книги: Валентин Сорокин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Борис Ручьев.

А я тянусь и тянусь к стихам его, возвращаюсь и возвращаюсь:

Как горько нам —

под стражею в этапах

по родине пройти в июльский день,

почувствовать лугов медовый запах,

увидеть крыши отчих деревень.

Не мимо ли станицы Еткульской их вели, законвоированных и пронумерованных?

Новые русские оккупировали нас. Кто Они?.. И те, засланные к нам в запломбированных вагонах, —новаторы: столько лагерей отгрохали! Геноцид.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Ручьев (Кривощеков) Борис Александрович, родился в 1913 году в ст. Еткульской Челябинской области в семье учителя А. И. Кривощекова, в 1956 году – заслуженный учитель Киргизской ССР, г. Фрунзе.

В 1929 году окончил среднюю школу в Кургане. С осени 1930 года работал на Магнитострое, вначале несколько месяцев бетонщиком, а с 1931 года сотрудником комсомольской газеты и литературного журнала «Буксир», впоследствии «За Магнитострой литературы». С того же года до осени 1937 года был членом ВЛКСМ. Стихи писать начал с детства, а печаться с 1927 года (первоначально было написано – 1928 и исправлено) в газете «Красный Курган», а позднее во всех уральских и некоторых центральных газетах и журналах.

В 1934 году в издательстве «Советская литература» и Уралгизе вышла книга стихов «Вторая родина». В апреле 1932 года участвовал на последнем поэтическом семинаре РАПП. В 1934 году был делегатом 1 Всесоюзного съезда ССП. После первой книги стихов написал поэму «Песня о страданиях подруги» и много стихов, вплоть до осени 1937 года печатавшихся на Урале. В 1936 году поступил на заочное отделение Литературного института, но тогда мне закончить его не удалось, т. к. в декабре 1937 г. был арестован органами НКВД. Там же, на Урале, в июне 1938 г. был судим в/с ВК ВС СССР по клеветническому обвинению в к/р преступлении.

Находясь в лагере, не переставал писать стихи, насколько это позволяли условия тех мест и того времени. После возвращения из заключения по ст. 39 был лишен права жить в каком-либо крупном городе и работы по специальности, потому пришлось работать товароведом техснабжения… и последние 5 лет бухгалтером МТС.

Вся трудовая деятельность последних лет – большая трудоемкая работа ради существования семьи, уносила все мои силы и стала в конце концов для меня больше… (нетерпима), потому что не давала мне возможности отдавать литературному делу хотя бы часть рабочего времени. И все-таки я всегда старался повышать свои теоретические знания, обдумывать и оформлять вчерне замыслы своих будущих произведений и не отставать от своих товарищей по поэзии, от творческих задач современности.

Борис Ручьев.

И письмо Михаилу Люгарину, «соучастнику по перевороту», несостоявшемуся погоревшему «министру» культуры СССР, опять же – подробная доброта, подробная забота. Есенинцы. Сколько же выдалось им перенести унижений, напраслины, одиночества и мрака? Поэты России – самые несчастные дети ее!..

И вы, прорабствующие демократы, не торопитесь нас обзывать сталинистами, не требуйте от президента Ельцина «раздавить гадину», не шакальте. Ваши деды и отцы успели «раздавить гадину», но и сами подпали под золотую колымскую глыбу: кровь течет из-под камня и снега, и из-под вас, их кривозубых внуков…

Не каркайте нам смерть! Не повторяйте расстрельных азартов. Борис Ручьев песней останется в русском народе, а вы?..

Русские, мы неистребимы. Недаром страдание Христа никому не отдал русский народ. Даже на развалинах соборов, подорванных аммональными бомбами инквизиторов, русские в своих грехах и покаяниях найдут поднебесную защиту. Первым словом человека в грозном звездном океане прозвучало русское слово.

ЛЮГАРИНУ М.М.24/VII – 57 г.

Здравствуй, дорогой Михаил!

Давно собираюсь написать тебе, но страшно некогда. Большое письмо хочется написать – на него «не хватает рабочей си”ы», а маленькое неинтересно и писать. Ну, да уж какое получится, прости.

Жизнь моя до конца 1956 года тебе известна, так как я писал тебе подробно. После этого в ней изменилось вот что.

В декабре 56 г. я получил извещение о полной реабилитации. Военная комиссия Верхсуда СССР отменила приговор по моему делу и дело само прикрыла. В феврале 1957 года Москва восстановила меня в членах ССП с 1934 г. После этого я уволился со своей бухгалтерской работы и ударился на Урал. Полтора месяца жил в Челябинске, все решали, куда меня определить. И вот сейчас обосновался в Магнитогорске – нашем дорогом городе. Руковожу городским литературным объединением. Много хлопот и ответственности на этом деле. И об этом лучше расскажу лично при встрече. Ведь ты теперь близко, и придет время – мы обязательно встретимся.

Знакомых наших здесь много. В Челябинске живут М. Гроссмал, Л. Татьяничева, В. Сержантов, В. Вохминцев. В Магнитке Нина и много других. В. Губарев и В. Макаров умерли в лагерях. Клаша Макарова живет здесь и всегда шлет тебе привет.

Сейчас начинаю обосновываться. Семья моя уже около месяца здесь. Сейчас получил квартиру из двух комнат в городе на правом берегу. Пока стоит без мебели, пустая. Нет денег на обстановку. Ну, как-нибудь постепенно оборудую.

Очень хочется повидаться с тобой. Как это сделать и когда, пока еще не знаю. Прошу тебя, сообщи, как у тебя дела с реабилитацией. Писал ли ты куда об этом? Есть ли результаты? Если не писал, то пиши срочно и добивайся восстановления в правах. Я говорю об этом потому, что это очень важно, когда приходится говорить о работе для тебя. В «Магнитогорском рабочем» штаб полон, причем работают там все люди с высшим образованием. Так что приходится рассчитывать на многотиражку. Пиши о своих семейных делах – сколько у тебя душ, где работаешь, пишешь ли стихи?

На этом пока кончаю. Прости, что пишу карандашом. Устает рука.

Привет твоей жене и потомкам.

Крепко тебя целую.

Твой Борис.

Пиши по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, редакция газеты «Магнитогорский рабочий», Б. А. Ручьеву.

Только отчаявшись вытравить из себя тюремную боль, безвинный узник упрекнет Ручьева холопством, покорностью. Не холопство это, не покорность это, а – высокое страдание слова, свет русского сердца… Надежда народная на Россию, чистота беспримерная и неувядаемая вера в свою правоту:

А идет навстречу страже,

как хозяин в стане вражьем,

дымом-пламенем таимый,

тьмой ночей, туманом рек,

по земле своей родимой

невидимый человек.

Через Днепр идет – не тонет,

через Харьков – не горит,

обожжется – не застонет,

кто такой – не говорит.

Великая была война. На суше и на море места человеку не оставляли. Вот и шел он – невидимка, жесткий и упрямый, дерзкий и честный, шел себя сберечь в расстрельной пурге своих и чужих палачей. Шел человек по колымским рекам и оврагам, добывал золото и алмазы, падал, прикрывая нас от холода, нас, детей солдат, полой обшарпанной в карьере фуфайки, недоедал, суя нам кусочек острожного хлеба…

Иногда я читаю про тоску о героизме в наших журналах и газетах. Лежат на роскошной столичной тахте «он» и «она» и, заглатывая свежие бутерброды с икрою, тоскуют о героизме. Ручьев о героизме не тосковал. Он представлял храбрейшее поколение в мартене Магнитогорска и в шахте Колымы. Но стихи Бориса Ручьева на бутербродной тахте плохо усваиваются.

К рядовой судьбе не придет нерядовая слава. К невысокому слову не придет высокое страдание. Ну скажите мне, какая тропа сегодня не упирается в русскую боль?..

Ни памятью, ни жаждой, ни мечтою

не зная ни к чему людской любви,

они плевали на мое святое,

на все, чем жизнь текла в моей крови.

Чем ему себя спасти от заполярной вьюги? Врачеванием: «Я честный, я с тобой, милая Россия-моя, пойманная в колючую проволоку, истоптанная и растерзанная на угрюмых ледяных широтах сапогами охранных роботов!..»

Ручьев не был сталинистом. И гневные упреки зэка Варлаама Шаламова зэку Борису Ручьеву – крик несчастного перед невинным. Ручьев пел свое время и гордо служил ему. Зэки – равны. Шаламов – подеспотичнее, посуровее. И когда румяный жлоб дает им оценку, кого «возносит», кого «уничтожает», оторвавшись от бидона с парным молоком или от горячей сарделины, мы обязаны вспомнить лежащих на тахте – тоскующих о героизме…

Спасибо тебе, Борис Ручьев, поэт русский, брат мой старший! Россия не погибнет и край наш не затеряется среди других. Не затеряется– как ты среди тех, кому кровавые карлики пытались загородить путь ложью и страхом. Слово – не умирает. Страдание – не испепеляется.

А в мире вольном голод плечи сушит,

костер войны пылает до небес,

на землю птицы падают от стужи

и злых людей непроходимый лес.

…… … … … … … … … … … ……

И я не знаю, где сложу я руки,

увижу ли когда глаза твои…

Благослови

на радости и муки,

на черный труд и смертные бои.

Василий Пономаренко рассказал однажды мне в Ярославле, как Борис Ручьев с палкой, хромая, бросился на язвящего по адресу патриотов – Евгения Гангнуса… Это – не хулиганство, не зависть к Евтушенко, не месть неудачника. Это – последнее трагическое право несгибаемого зэка, раненного Иудой поэта русского…

Каждый из нас волен ценить или не ценить стихи того или иного поэта. Но есть такие судьбы у поэтов, не уважать которые – грех. А судьба и есть – поэт.

Серьезность таланта и серьезность судьбы пересекаются… В детстве я выбегал послушать осенних журавлей, пролетающих над Ивашлою, моим горным хутором. Первый клин – шел низко. И струнные голоса птиц, казалось, падали рядом. Второй клин – шел выше. И журавлиные голоса тянулись и проливались на ближние холмы и перелески. А третий клин – шел по центру неба…

Ни свиста и ни шелеста крыл. Точки, точки, теплые и живые. Но голоса просторно звенят и горько, горько опускаются не за холмами и перелесками, а вдали – на золотые полосы жнивья, и долго катятся через душу, пропадая у туманного горизонта.

И поэты – поколениями идут, клиньями, клиньями и рассекают время. От Бориса Ручьева – к Виктору Коротаеву, от Владимира Луговского – к Николаю Благову… Мы – неделимы. Мы – внутри своего умного народа, как журавли – внутри своего родимого поднебесья. За нами – Россия.

Мы тебя в походных снах ласкаем,

на вершинах скальных высекаем

все твои простые имена,

и в огне горим, и в холод стынем

по горам, по рекам, по пустыням,

горе пьем горстями допьяна!..

Пьем горе, как воду, как водку, горе пьем, потому и страшатся враги русской трезвости!..

1993

ЗАВИСТЬ

Красота и содержательность слова – в народных думах и чаяниях. Слово растит и убивает нас. Слово – судьба. Не сохранишь слово – судьба скособочится:

Синий туман. Снеговое раздолье,

Тонкий лимонный лунный свет.

Сердцу приятно с тихой болью

Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Люблю стихи Есенина. В молодости – пел над ними. Седой – над ними плачу. Жизнь и Бог выслали Сергея Есенина на «линию русского рубежа», вперед за много лет предчувствуя нашествие на русских интернациональной орды, окартавившей наш певучий язык, иссушившей нашу русскую стать и удаль.

Есенин – продолжение молитвы. Молитву запретили, церковь разрушили, и Есенин заговорил в русском народе совестью, врачевальным березовым шорохом, а иногда – огненным громом русской необъятной дали. И язык наш – наша природа, родниковый миф! Сорим, травим, атомостанции в нем взрываем – никак не угробим до конца. Сильнее нашего разгильдяйства, пьянства, предательства – язык наш.

Мой хутор, горная Ивашла, трепетал, возбуждаемый орлиными криками и медвежьим рыком. Лоси, решительные и бородатые, как писатель Борис Можаев, клали морды на подоконник и мычали, пока не попотчует их аккуратная молодуха ша-нежкой или вареной картофелиной. Волки по ночам выли и терроризировали нас, как демофашисты: зазевался – последнюю овечку зарежут, а тебя преследовать кинутся, хищники.

Петухи у завалинок, у ворот дрались насмерть. В июне соловьи звенели, кукушки ликовали. В июле и августе клубника, малина, смородина, вишня, черемуха, калина сыпались в пригоршни, кузова распирались, обдавая нас томительно-волнующим духом.

Отец по чириканью и писку угадывал любую пернатую кроху, любой цветок и травину знал. Мать по вечерам долго молилась. Отец к Богу сдержанно относился, но матери не мешал.

Мать читала мне, мальчишке, стихи Дрожжина, Сурикова, Кольцова, Никитина, Некрасова, Тютчева, Фета, даже – Есенина. Вырастая, я радостно обнаруживал эти стихи в книгах. Трудился я по-серьезному, – отец с войны приехал на костылях, дедушка стар, а братья мои погибли, – лет с шести – девяти трудился, а с десяти – в сорокаградусный мороз из тайги дрова на санях, запрягши лошадь, возил. Пахал огороды – подряд, лет с одиннадцати. Очередь хуторяне устанавливали: ровно пахал.

Отец замечательно пел. Гармонист. Лесник. Чуть оклемался – за ним, собака и я измеряли ногами тропы, горы и скалы. Отец – суровый. Вспыльчивый был и неуправляемый, если разозлить. Но злить его – долгое занятие. Прощал обиды, оскорбления, потасовки. Редко враждовал. Советскую власть не лобызал и не поносил украдкой, но в партию мне вступать не велел. С восемью детьми и больным дедом и бабушкой, считай, двенадцать едоков – отца дважды раскулачивали.

Мой взгляд на революцию сейчас яснее: Революцию зажгло народное недовольство, а прибрали Революцию интернациональные пророки: их внуки закабалили нас, демофашисты. И я не сужу Блока, Есенина, Клюева, Маяковского за их «индивидуальное» слушание музыки Революции… Слово поэта берет начало у пескариного омутка, речушки, а дар поэта формируется из отчего простора, из ливня и метели русской, из легенд и трагедий края, Родины.

Приехали писатели, Денис Буляков, Юрий Пшонкин, Александр Филиппов, и я с сестрою на забытое ивашлинское кладбище. Сестра искала, искала бугорочки братьев, дедушек и бабушек, не получилось. Я лег на траву, а кладбище на горе, лег и нашел. Почему? А я, по строгому наказу матери, после снегов и после дождей окапывал, наращивал могилки. Старался. Покидал хутор – могилка брата самая высокая оставалась. Спустя почти сорок лет по ней и другие отыскал.

В 1-м мартене Челябинска, около десяти лет я, взятый железным огнем и пылью, тосковал о соловьях и кукушках, рисуя их воображением, родных и доверчивых. Но огонь – лишь круглый дурак не признает. Мартеновский огонь – высочайшее мастерство. В содружестве с ним спасти землю можно. Без него ни колесо, ни пропеллер не загудит. А каменным молотком – лишь каскоголовых пугать. Демофашисты, гася коксохимы и домны, вредят, уничтожают Россию… Возле огня неандерталец из гориллы в человека превратился, и виноват ли огонь в том, что Снегур и Ельцин направили его на Приднестровье?

Стихи поэта не должны, мне кажется, иметь посторонние черты, или черты чужой генетики: дети, не их отцом к свету зачатые, – травмированные существа. Русская поэзия – летящая, нахлынувшая стихия, организованная в рифму, строфу и мысль. В Пушкине, Лермонтове, Некрасове, Тютчеве, Блоке, Есенине, Васильеве, Корнилове, Твардовском, Федорове, Ручьеве – вздох Разина, тайна Сергия Радонежского, зоркое полководчество Кутузова. Как в самом народе великом – стихия и державность, покорность и вольнобуйство.

Я услышал державность и не отдам ее никогда. Я знаю поэтов, упершихся в огородик – сторожа бахчей… Знаю поэтов, рифмующих добротную усидчивую прозу. Сейчас они – классики. В народе им – не быть. В ЦДЛ – дорого… Есть поэты, так и не «вышедшие замуж», – старые девы: мол, я чистенький, никому не «отдался», ни коммунизму, ни капитализму. А нужен ли ты кому?

Тот же Солженицын – в крови, в слезах трагедий. А кокетничать: «Я поэт, я сам по себе!» – лучше сто раз ошибиться и ринуться в жизнь, в пучину ее стихии. Я не имею права осуждать, замечания изрекать. Я говорю о пережитом и передуманном. Я говорю бугорками своих братиков, немецкими осколками в теле отца, унесшего их, на Урале, в могилу.

Исковерканное марксистскими преступниками братство и равенство мафиозный Горбачев заменил на раздоры, на кровавые бойни в народах СССР, а ведь всего-то надо было: поправлять и лечить, поправлять и грамотно лечить больную Родину. Он же, предатель, погубил ее. Сейчас неодиссиденты требуют судить КПСС, а КПСС – около двадцати миллионов. Кто же честней, двадцать миллионов тружеников, крестьян, рабочих, инженеров, ученых или сотни, пусть даже тысячи, завтрашних «досвидания-туристов»? Судить надо вождей – и начинать с Горбачева. Но Горбачева и Ельцина, Шеварднадзе и Яковлева неодиссиденты судить не станут. Чем это не поэзия? Это – русский Иосиф Бродский… Россия – в нужде, а он—в Риме.

Русские поэты видят: заменяют их, заменяют композиторов, ваятелей, все русское – на псевдонимное, наглое, развратное, продажное, злое. Заменяют псевдонимники, сующие свое поддельное мурло под русский ветер. Русские поэты сопротивляются. Редкие – предают, лебезят и тушуются.

Как-то съездил Иван Иванович Акулов, писатель русский, честный, как сгоревшая свеча, съездил в Австрию и ужаснулся: «Ну, кому нужны мы? С партией, с Лениным, с Марксом, кому, а? В Австрии закурил у фермы, а теленок:

– Привет, господин Акулов!..

– Здравствуй, сосунок!..

– Я не сосунок, я имею акции в подворье. Урожай соберем, «мерседес» купим. Посытею, меня зарежут на паштет и вам за бриллианты безвозмездно, гуманитарной помощью отошлют. Это у вас: план перевыполнил – орден получи, а у нас «мерседес»!..

И жаловался: «Валя, у наших членов Политбюро сутками в мозгах короткое замыкание: „Берите пример с Ильича“, „Мировая социалистическая система“ – тьфу, суки!.. У них – рылья икрой сочатся, а нам – Революция и бойня в Афганистане?..» И – затихал, печальный.

В детстве я относился к Ленину – как в детстве, в юности – как в юности, в молодости – как в молодости. Стихи есть у меня о нем. Но сунулся в запрещенные «биографии» – потрясло: те, рокового семнадцатого лидеры, схватили Революцию за горло и подчинили ее расстрелами и тюрьмами антинародной «хартии», антирусскому напору. Как сейчас: схватив за горло, подчинили перестройку антирусскому курсу.

Страшен гнев народа, изнурительная тоска людей по совершенству, их ненависть к обиралам страшны лидерам, подвизавшимся на планетарной возне архитекторов «нового мирового порядка», запрограммированных сионо-масонской инквизицией. И кто не поколеблется в любви к вождям? Идиот не поколеблется. А нормальный – не раз и не два «очнется»: к себе, в сердце, постучится. Но ненормальные судят нормальных…

Заместитель генсека Ивашко, мяконький колобок, выступил на последнем съезде КПСС. Дескать, двуличные, карьеристы, замаранные, случайные бегут из партии, семьсот тысяч выбегло – не беда… Карлик великана характеризует, лилипут, облеченный жреческим креслом. Покидали, раскусив предательство Горбачева, лучшие, я многих знаю: «Мы проиграны, у власти завербованный!..» За ними – менее открытые, а дальше – яковлевская казнь КПСС и анархия. А Ивашко ползает по марксизму, извините, как вошь по кальсонам зэка.

Горбачев угрожает, врет, предает, а одутловатые члены Политбюро дремлют, облизываясь. Пахнут вкусно, коты. Откуда у нас иерархия и послушность в ЦК КПСС, как в кровавом шатре Чингисхана? Не от Ленина ли? Не от Троцкого ли? И я: не кайся, не отрекайся и не ошибайся? Ошибаться разрешено им – в урожаях, в строительствах, войнах и расстрелах.

Ныне для меня: Революция и Ленин, Россия и Ленин – не одно и то же, Горбачев и КПСС – не одно и то же. Ленина, думаю, пора похоронить, земле предать, а его Мавзолей перенести. Урны и гробы, с Мавзолеем во главе, перенести на поле под Москвою. Музей бездонной трагедии открыть. И над черным полем огромный крест поставить – черный, крест примирения и вечной боли. Над Горбачевым и Ельциным, продолжателями борьбы за счастье трудящихся, бессрочный суд затеять. Но – толку-то?

Не оттачивайте перья на беззаветных поэтах и не истребляйте их. Вчера я на улице Крупской, на площадке, где она, Надежда Константиновна, бронзовая, с бронзовым Ильичем отдыхает, вздрогнул. Памятник облит желтоватой шизофреничной краской. Облит – с выплеском, толстослойно. Оба отмашисто заклеены засохшей жижей. Их, известных поколениям эпохи Октября, не отмывают, не торопятся очистить. Некому?..

Страна упала. Мы упали. Но разве мы натыкивали памятники на каждом километре? Их натыкивали члены Политбюро и дармоедные ненасытные «интернационалисты-публицисты», преступные баскаки. Газеты – у баскаков. Журналы – у баскаков. Телерадио – у баскаков. Товары – у баскаков. Цены – у баскаков. Мы – пленные. Мы – подлежим удушению нищетою.

У нас не вспоен теленок, просветивший Ивана Ивановича Акулова, неистового писателя русского, а лозунги «Мы – советские!», «Мы – равны!», «Мы будем жить при коммунизме!» растоптаны и проторгованы Рейгану, Бушу, Тэтчер, Шамиру. Рыночные генсеки, приватизированные президенты – на свободе: творят, издеваются, бесчинствуют и напиваются до белой горячки, прыгая в мешке с моста… Как арестовать изменников?

Они не уступают в жестокости ни Ленину, ни Троцкому, ни Свердлову, ни Сталину, ни Дзержинскому, ни Воровскому, ни Менжинскому, ни Ягоде, ни Ежову, ни Берии, ни Кагановичу. У меня был 1-й мартен в Челябинске, и там уже – дух уныния и пропада. Была Ивашла – там сиротливо ковыли шумят летом, а зимой седые вьюги воют. Поэты у меня были, Василий Федоров, Борис Ручьев, Людмила Татьяничева, Михаил Львов – где их имена?

Их, покойных, дубинками «расстреляли» ночью, 22 июня 1992 года, в четыре часа, у телебашни в Останкино, «расстреляли», как расстреляли тогда – Николая Гумилева, уморили тогда – Александра Блока, повесили тогда – Сергея Есенина, заставили тогда – пустить пулю в себя Маяковского?

Русские – без России. Царь, молясь, выронил ее – поплатился. Даже детей, царских детей, Свердлов и Ленин, опираясь на Троцкого и Юровского, детей свинцовыми иглами искололи, окровавленных, в шахту запихнули. Ну, о чем думает русский поэт? Только о Ленине: как сберечь верность перед ним и вдохновенность? Особенно – пошурудив запрещенные архивы палачей.

Слепой «националист», считаю: у русских, украинцев, белорусов единая колыбель – Киевская Русь. А вы как считаете? Не ее ли нам и кохать?.. Поссорят и нас.

* * *

Работая главным редактором «Современника» долго и бурно, я имел дело с цензурой, никому не доверял верстки книг Виктора Астафьева, Бориса Можаева, Федора Абрамова, Константина Воробьева, Петра Проскурина, Владимира Тендрякова, Николая Воронова, Ивана Акулова, Василия Белова. Да, «Кануны», «Пастух и пастушка», «Живой», «Братья и сестры», «Мужики и бабы», «Касьян Остудный» в цензуре принимали порядочнее, чем в ЦК КПСС – у Беляева, Севрука, Шауро и Зимянина.

Фурцева звонит:

– С вами говорит член ЦК, министр культуры Фурцева!..

– Слушаю…

– Снимите с производства «Живого», я запретила в театре!..

– Не могу…

– Почему?..

– Уже отпечатана…

– Сумели? Задержите продажу!..

– Не могу, уже отправлена по магазинам…

– Сектантствуете на посту? – Трубка грохнулась…

А каким помогающим был Федор Абрамов: «Не бойся тирании КПК, меня Секретариат ЦК КПСС пригвоздил, а я не умер!» А Владимир Тендряков: «Спасибо вам за „Кончину“, вам сейчас трудно, скажите, разве я не смогу чем-то помочь?..» Суровый, точный. А Василий Федоров? А Юрий Бондарев?

Геннадий Николаев, Руслан Киреев, Анатолий Жуков, Эрнст Сафонов, Арсений Ларионов – надеюсь, подтвердят проверку их произведений «на таможенных» ЦК КПСС?

Когда гориллы из ЦК КПСС и КПК – мартеновский огонь их не отесал – громили «Современник», нас громили, Борис Можаев, «ивашлинский» лось, случайно попавший в городской стеклянный «офис», отравленный хамством, поднимался и точеными копытами разбивал дубовые двери в дубовые кабинеты начальников, дежуривших за дубовыми столами.

С. Викулов, В. Лихоносов, Ф. Абрамов, Б. Можаев, И. Акулов, В. Белов, М. Львов, Н. Воронов обратились в ЦК с остерегающими просьбами, но, увы… КПК. объявил их просьбы спровоцированными «Современником» актами, и на судилище Пельше зачитал три телеграммы против меня и «Современника» Михаила Шолохова, старого человека, дезинформированного, «подогретого» окололитературными прихлебателями, иждивейцами.

Солженицын пишет – Борис Можаев носился по Москве, доказывая порочность решения правительства о высылке из СССР автора «Ивана Денисовича», «Ракового корпуса» и пр. Да, Можаев неостановимый, если «рога заломит»…

Следователь КПК Соколов «разоблачил» мои аттестат, свидетельство и диплом. Позже от «разоблачения» свидетельства и диплома отказался, а на аттестате задергался. Когда же я еще раз сдал экстерном – арестовал мои контрольные работы: нюхал, нюхал, в лабораторию носил, снова нюхал, шурша носом по бумаге, – отказался.

А за мои взносы меня пожалел: «Партсекретарь у вас халатный, штамповал бы аккуратно – получили бы излишки, „Жигули“ бы себе купили!» За двенадцать или пятнадцать лет скребли цековские и капэковские грызуны мои взносы. Четырнадцать комиссий рылись в «Современнике» – ни рубля растраты, иначе – погибельный гул качнул бы сверхдержаву… Противно сегодня вспоминать разоблачителя, жандарма КПК.

Похвастался же в Чехословакии Пельше: «Мы, по письму члена ЦК КПСС Шолохова, разогнали зажимщиков критики!..» Вот извергов-то шарахнули: меня, Прокушева и Мирнева, когда ЦК, КПК, Политбюро пробанкетили КПСС, а Горбачев и Раиса – СССР. И КПК ли разоблачать мой аттестат, сострадательно выданный мне в школе рабочей молодежи?

Мы, русские, доверчивы, как доверчивы любые народы, на любом их родовом камне, на любой их родовой поляне, родовой борозде. Ненцы ли, чукчи ли, нивхи ли не доверчивы? Суя стеклянную банку со спиртом, напрасно щеголял «предприимчивостью» европеец, получая песца и соболя от аборигена. Абориген – не ужасно ли?

Аборигены – столпы человечества и природы. Разрушаются они – разрушаются их «покровители» н природа, взрастившая в них подобие свое. Насели на американских индейцев промышленные гунны – где те добрые племена, где нетронутость рек и озер нового континента? А мы на северных сопках и северных тундрах когда потеряли детскую привязанность и гостеприимство малых соседей, охотников и оленеводов?

А где наша русская удаль? Не тот ли спирт ее унес? Не те же огонь и железо, напитанное ядом распри и жаждой отнимать, калечить, богатеть? На земле не было народа, не испытавшего кары от Бога за невинных, втоптанных движением «прогресса-покровителя» в слезы и кровь. Всегда помни: огонь – благо, огонь – кровь, если над ним владычествует жестокость, а не милосердие.

Разве Есенин не был доверчив? Был. Доверчив – народной совестью, естественной необходимостью видеть в человеке брата. Но где Есенин? Где Пушкин? Где Лермонтов? Дантесы, Дантесы, Дантесы. А русские, мы, оглядываемся, жмемся, зябнем: не заметили бы нашего гнева оккупанты, убийцы русских душ!

Мы даже воображением не способны нарисовать этакое: включаем экран, а с экрана русский человек призывает нас к русскому чувству, русскому обычаю, русской судьбе? Не способны. Мы способны: включаем экран, а с экрана псевдонимец обзывает нас фашистами, красно-коричневыми, большевиками, и мы терпим. Кто мы? Гои.

Как случилось – один Горбачев, пролезший «по верхам» в президенты, взорвал великую державу? Кто же его окружал? Предатели? Не все. А «не все» кто, если позволите? Как случилось? Национальное равнодушие и национальная безответственность окутали русский народ, застелили путь ему, живущему? Свинью на экране четвертуя, бесы хихикают: «Россию разделываем!»…

Беляев рассказывал: «Вызвал меня и Севрука к себе Леонид Ильич Брежнев: – Как намерены решать с Сорокиным?.. – Мы не успели сообразить, а он перехватил инициативу: – Надо его наказать, но наказать так, чтобы не поднялся. Исключить его из партии. Снять его с работы. Посмотреть вокруг него, снять, снять, и его судить!

Час, ровно час, мы осторожно доказывали Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Президиума Верховного Совета СССР: исключать и судить тебя – нет оснований, а ты, Валентин, на нас обижаешься!.. Как мы тебя могли спасти?»…

Это было в октябре 1978 года, а в декабре 1980 года на писательском съезде России выступил с дерзким упреком уральский поэт Владилен Машковцев, защищая меня. Съезд так был ошарашен, некоторые литленинцы глотали таблетки, а Лев Сорокин заявил «от имени» свердловчан протест и пригрозил Машковцеву. Я когда-то посвятил стихи Льву Сорокину, полагая: мы оба – Сорокины, но, как мне позднее разъяснил Борис Александрович Ручьев, мы даже не однофамильцы. Кожезаменитель…

Уральцы, особенно челябинцы, принимали отчаянные шаги, спасали меня, но со всеми, кто меня спасал, обновленный «Современник» расторг договора, по приказу Соколова. А обо мне и о Машковцеве Брежнев завел тягучку на заседании Политбюро. Докладывал кратко Тяжельников, пробовавший в начале заварухи вызволить меня из-под удара. Ему в ЦК КПСС и мне помогал Сенечкин.

Николай Воронов, Михаил Львов, земляки, и москвичи, Сергей Поделков, Екатерина Шевелева, Феликс Кузнецов, Виктор Кобенко, до конца оставались возле моей семьи. Шевелева звонила Зимянину, Андропову и Черненко. Поделков оспаривал цекистов по кабинетам, а Воронов вел документы в мою поддержку среди писателей, пока Черненко не отреагировал, прочел и прислал ко мне человека…

Брежнев старался угодить Шолохову – «целинники», а Шолохов – Брежневу: поймал такого бандита!.. И встреча в Ростове у них намечалась, но досрочно изнемогли в борьбе с современниковцами, недоехали… Смешно? Смещно, когда бы не грустно.

Писатели не везде – писатели: обвешанные медалями и орденами, замассажированные депутатскими парикмахершами, иные гении сегодня бегут от русского собрата, видя, как глубоко его интернациональные ордынцы бросили в яму. И чем сильнее звон наград на лацканах русских баев, тем они трусливее и неприятнее.

Но среди тех, прежних, гладких, стояли, хмурые и худые, два Ивана: Акулов и Шевцов. Непримиримые, прошедшие фронт, ничего и никого не боящиеся. Шевцов успокаивал меня и мою жену, Акулов настойчиво звал меня положить партбилет в райкоме:

– Зайдем, бац, перед рожей! Нате, мерзавцы, угробившие русскую жизнь, превратившие в раба русского человека, нате, себе в карман!..

– Нельзя, не в них дело!..

– В нас, Валя, в нас, мы: «не в них дело»… А в ком же? Где они? Вот, Валентин, скажи, Хрущев пропил партию, Брежнев Россию, Нечерноземьем ее именует, эх, Валя!.. Все они, как один, стервецы, неучи и христопродавцы. Все члены Политбюро, все. Валя, у них же, у каждого, наганы в брюках, пистолетики манюсенькие, с ноготок твоей внучки… Вынул – бух, и нет негодяя, но скажи, Валя, кто из них способен, кто? А ты: «члены Политбюро, члены Политбюро!..» Члены, Валя, члены, да еще какие фуи!.. – Он плакал.

Через короткое время я оказался свидетелем: первый секретарь РКП Полозков садился в громадную «Чайку». Маленький, искренний, не потерявший стыда, он долго влазил в нее, торжественную, лаковую. Влез. Обтоптался, а она – просторная, высокая, длинная, а он один в ней: шофер далеко, у педалей. Полозков подпрыгнет – и глянет в окошко, подпрыгнет – и глянет на улицу.