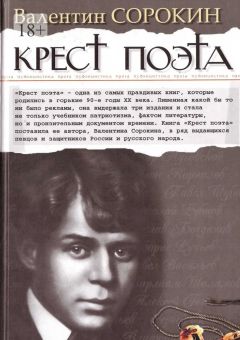

Текст книги "Крест поэта"

Автор книги: Валентин Сорокин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)

Говорить пора об этом открыто, главно, не шепча. Считать, что русский – уже здорово, даровито – глупостью: есть столько русских графоманов в поэзии, в науке, в хозяйстве, где угодно! Но и вину класть на одних русских – преступление! Россия ныне доведена до погибельной ступени. Чуть в сторону от Подмосковья – Россия – обезлюдела, обнищала, разбежалась по городам, по республикам. Не от приятной атмосферы – довели. И обратно бежит из республик – довели…

Почему же я за границей обязан, дома должен любить или презирать русского поэта Иосифа Бродского, который русский только потому, что пишет на русском языке? Почему же я должен уважать русского графомана только потому, что он – русский? Что русского в телевизионной песне:

Персональный компьютер,

Персональный компьютер,

Персональный компьютер,

Аэ, уа!

Вот она – чуждость, а с нею – жестокость самоуверенности: все можно, все вынесут аборигены!..

Чуждость – безответственность, она не знает меры ни в чем. Евтушенко, игриво сравнивая неурядицы поэта с аварией, перетаскивает трагедию века – Чернобыль к поспешному пьедесталу бессмертья Пастернака, за нетрезвую брань Хрущева бранит русский народ, мол, потому и «марксизм был для тебя как сонник: ты по нему не жил – гадал». Да, русский народ виноват: надо ежеминутно зазубривать марксизм и, не отвлекаясь на секунду, по нему двигаться с утра до ночи вперед. Соответствующую «дебилизацию» марксизма пытались насаждать Троцкий и Бухарин пулями и кровью, но зачем Евтушенко винит народ, относящийся к марксизму нормально, «со здравым» смыслом?

Если взять и обвинить во всех грехах тяжких татарский народ, неужели татары не обидятся? Или обвинить во всех наших жестокостях еврейский народ, разве евреи примут это? Почему же русский человек должен принять за истину рифмованный донос Евтушенко?

Сейчас имя Евтушенко похоже на стенобитный таран, бревно, которым космополитическая орда пробивает русские крепости, а он сам, визжа от восторга, бежит впереди. Выступил против Бондарева, Белова, Распутина, Астафьева, Викулова, Кузнецова, Алексеева, Иванова, «Памяти», выступил, вроде имея на это какие-то свои причины, личное мнение, но суть выступлений – назойливо антирусская.

А способность схватывать «на лету» и Руста, и взрыв атома, и марксизм, и сонного русского коалу из ПВО, и шифровку Зорге, когда дороженька ко всему этому открыта, – доблесть невеликая. Суеты много. Замечательный человек духом и нежностью Михаил Львов: он благодарил Бога за русскую речь, за русский мир творчества, коль уж так сложилось, что он, татарин, оказался поэтом русским, а не татарским, по не зависящим от него обстоятельствам. Благодарное отношение к любой речи, любому языку любого народа – главный признак подлинности личности, натуры и дарования.

Давайте дадим, думал я, отчет перед народами: сколько у каждого народа, населяющего Советский Союз, кандидатов наук, докторов наук, академиков приходится на тысячу человек, сколько и каких национальностей представители творят нам общую историю, право, науку, музыку, литературу, театр, журналистику, дипломатию и т. д. Давайте! Но уже дали – русские на одном из последних мест. Значит, по Евтушенко: русские – коалы, бездари?..

Сталин – грузин. Берия – грузин. Но разве Грузия одна должна нести ответственность за их палачество? Ягода – еврей. Менжинский – еврей. Ежов – еврей. Каганович – еврей. Но разве еврейский народ должен отвечать за их злодейства один? Израильские оккупанты замуровали палестинца в стенах его же дома за то, что он бросил камень в солдат. Но разве все израильтяне виноваты? Разве все немцы – фашисты? Где логика – выставлять русского виноватым во всем? За русского Молотова, за русского Маленкова, за русского Ворошилова русский расстрелянный Вавилов не виноват. Кто виноват, надо подумать, поизучать, разобраться и рассказать народам и государствам. Коли Евтушенко везде натыкается на «русских фашистов», пусть не виляет перед еврейскими фашистами!..

Неужели сегодняшняя демократия и гласность – почва для сведения счетов между народами, для объявления мести и взаимного неуважения? Не раздирать узы, а укреплять их пришли мы и наши дети. А ведь дело дошло до того, что слова «дружба», «братство», «долг», «патриот», «Родина», «труд», «герой» кое-кто воспринимает тупо, как словесный хлам.

Мещанину из застойной рутины не нужен Есенин, ему подай певуна-хохмача, хохмача-трибуна, трибуна-анекдотчика: сунь его в вагон – хорош, выведи на сцену – годится, привези на пляж – в точку.

Ушла серьезность у иных из профессии, ушла серьезность у них из слова, ушла серьезность у них – из нрава:

Среди трех богатырей

Илья Муромец – еврей?..

Нерусский боится клейма национализма. Русский – шовинизма. Еврей – сионизма. Но есть те, кто ничего не боится. Ездят по странам, берут псевдонимы, представляют тот или иной народ, не получив на это согласия ни от одного народа. Ничего не боятся чурбановы и адыловы. Не стыдятся ни узбеков, ни русских, ни евреев.

Я, например, не желаю, чтобы за меня на моем родном языке сочинял стихи башкир, еврей, татарин, грузин, не хочу, я им не поверю, не даст мне музыку моего слова башкир, не даст еврей, даст русский, а башкиру – башкир, еврею – еврей. Конечно, есть исключения, но куда мы торопим, куда мы гоним: нет наций, есть – советская общность, единый язык, русский! Зачем? Кто повелевал таким упрощением и укрощением народов? Русские?

Есть русские писатели, есть национальные, есть писатели, работающие на русском языке, русскоязычные… Но ведь это еще не значит, что мы, русские писатели, не нужные теперь, когда много русскоязычных. И все ли они нужны? Все ли могут заменить нас? Напрасно Евтушенко надеется.

Родясь в Башкирии, я никогда не посягал на их песню, в мыслях не отвергал ее, я любил ее, удивлялся ей, но пел свою, родную, материнскую, рос вместе с нею.

За времена репрессий, застоев, безличья мы довольно сильно покачнули фундаменты национальных культур. Надо их «ремонтировать», возрождать, в том числе – еврейский. Почему у нас нет места полнокровной государственно-национальной жизни евреев, еврейского народа? Надо им пособить доразвить во всех смыслах бытия свою автономную область, свою конституционную судьбу, а как иначе? Самостоятельность в союзе – обычная для наших народов дорога.

Не виноватить друг друга, а помогать друг другу быть самими собою – обязанность наша.

В 1950 году Евтушенко не сомневался:

Я знаю:

Вождю

бесконечно близки

мысли

народа нашего.

Я верю:

здесь расцветут цветы,

сады

наполнятся светом.

Ведь об этом

мечтаем

и я

и ты,

Значит,

думает Сталин

об этом.

Рассказывая о некоей фокуснице-аферистке, родной брат Евгения Евтушенко Александр Гангнус заметил:

«На телеэкране мы ясно видели, как сотрясается всем телом Кулагина, чтобы вращать стрелку. Тогда, 23 года назад, Студенцов и Скрынников потребовали у Кулагиной перестать шевелить „талией и бедрами“, после чего чудеса прекратили». Аферистка использовала «грудной» магнит. Фокус – не фокус, обман.

Хочется продолжить мысль Александра Гангнуса: шевеление «талией и бедрами» и поэтам не пошло на пользу, «фокус» оказался банальной конъюнктурой.

Но, повторяю, винить некого – виноваты сами. От поколения к поколению идет ответственность, идет истина, и наша задача – увидеть ее.

Если Маяковский и Есенин рассчитались жизнью за социальное разочарование, то нам, пережившим их физически, ставшим намного их старше, непростительно забыть опыт неравенства:

А если сегодня мне, грубому гунну,

кривляться перед вами не захочется – и вот

я захохочу и радостно плюну,

плюну в лицо вам,

я – бесценных слов транжир и мот.

Транжир-то транжир, даже мот, но слова-то его – в цель, с любого, малого или большого, расстояния – в цель! Нетрудно уберечься от грубых просчетов поэту, не менее трудно уберечься от них руководителю.

Кулаков увозили, угоняли, сажали, и все – за их огород, за их луг, за их поле, дававшее им урожаи, кормившее их детей. Зато никого не тронули за уничтожение храмов, сел, рек, морей, плодородной земли, брошенной плотинам и осушениям на распыл, никого. Даже за Арал никого не покритиковали путем, даже за Байкал никого не наказали. Вот и думай, кто мы, чьи мы, куда движемся?

Красавицу Волгу заменили грязной цепью огромных болот, а Сергея Есенина разве не заменим? Вместо него хватит одного Джека Алтаузена или Александра Кушнера, вполне хватит! Поэтому и Бродский – гений. Поэтому и Галич – гений. Потому и Высоцкий – гений. Гениев, как сорняков, много! Убегут они в Италию или в Америку – там переполох и шум. Прибегут оттуда назад – у нас переполох и шум. Там они в рекламном почете и у нас они в рекламном почете. Вот молодцы!

В застойные времена кому хорошо? Тому, кто не перебегает границ Родины, охраняет их, работает у станка, склоняется над чертежом, сидит с ребенком, стоит в очередях – от Москвы и до Камчатки. Хорошо – манси, русским, грузинам, туркменам. А тем, спешащим в международные аэропорты, спешащим с толстощекими чемоданами, наполненными паюсной икрой и малоодаренными рукописями, – плохо. Надо икру торгануть, рукописи пристроить, наш ВААП не всех их успевает удовлетворить, ублажить. Впрочем, старается, забывая Абрамова, Чивилихина, Федорова, Акулова, Ручьева, не до этих русских писателей ВААПу! ВААП —для обидчивых, для капризных, отлетающих в Израиль, Канаду, США, Францию. Чем Войнович хуже Герцена? Ничем. Его Чонкин – второй «Колокол»… Да и сам Войнович не ниже Салтыкова-Щедрина…

* * *

Москва не забудет, Россия не забудет – поработали вдосталь Хрущев и Каганович над усовершенствованием и облагораживанием столицы: все, что могли, где могли, разворотили, снесли, сравняли. На месте храма Христа Спасителя чадит теперь сырая чертова пасть. Чуть не при каждом «Входе» и «Выходе» метро столкнут в неизвестность памятник, знак, символ истории, славы.

Никита Хрущев впер, вломил Дворец съездов в Красный Кремль, урезал великолепие Кремля со стороны Троицкой башни, а туда, к набережной Москвы-реки, двинул похожую на сотни западных гостиницу «Россия», сдавив горло маковкам соборов на Китайском проезде, сузив перспективу за Кремлем, отстриг размах левого его крыла. После Никиты Красный Кремль – однокрылый, без величавого полета, Кремль-инвалид… Впрочем, у Хрущева были советчики.

Хрущев и сегодня для них – святой, нужный, необходимый. Опираясь на него, они выглядят перед нами нормальными людьми, без разгромных аджубеевских статей, без указующих его заявлений, без межгосударственных застольных опохмелий и распутинского блуда. Сегодня и Аджубей – репрессированный. Сегодня и Фурцева – тишайшая покойница. Сегодня и Евтушенко – реабилитированный. Сегодня и сын Хрущева, Сергей, – борец за демократию и гласность.

Сергей пишет, сам пишет, как он бегал по охранникам и агентам, звонил министрам и генералам: пытал, начали или еще не начали спихивать отца, новатора, равного в своих преобразованиях Петру I. Но жаль, народ, кроме Сергея, Сережки Хрущева, не осознает новаторства Никиты, а проклинает Никиту за кукурузу, за совнархозы, за американскую химизацию, за раздаривание отчих земель, за настырное снижение зарплат, за еженедельные воровские надбавки на цены, за дурь, «галошную», на трибуне ООН, за опостылевшее реченедержание, длившееся без перерыва и роздыха, за наглую пустопорожнюю говорильню.

Никита Сергеич, как-то набутылясь, свалился, с микрофоном в руках, на сцене, осуществляя встречу со студентами-африканцами в Москве. Падал медленно. Был еще крепким, хотя уже перед пленумом, упал. Повозился, повозился и, не выпуская микрофона, распутывая шнур, чисто и откровенно выругался, сматерился, понужая себя к вставанию.

Сергей Хрущев, тогда Сережа, мальчик-конструктор, воспитанный и храбрый, догадался: Политбюро ЦК КПСС решает снять баламута, а Сережа не соглашается, ищет выход из политического тупика. Ведь должность папы – их с мамой должность, с мамой, с Аджубеем, со всеми, кто предан правде и Никите Сергеевичу.

А Никита Сергеевич еле встает. Хоть и упал, да не ушибся, хоть сматерился, да не онемел, и – закатил пятичасовую речь, такую – студенты повываливались из кресел!..

А кто мог запретить разбой? Сами взрывали. Сами себе водружали статуи на скалах. Врагов искали в чужом и терпеливом народе – находили миллионами. Чем объединить людей, как не страхом? Страх – подвижнее воды. Страх – устойчивее снега: не растает, не утечет, а надолго осядет в человеке.

И почему бы не переиначить учебники, карты, древние пути? Разве Самуил Маршак бездарнее Лермонтова, а Михаил Светлов – Пушкина? Нет. Так же как Александр Безыменский и Маргарита Алигер. Эти в пролетарской массе воюют, сражаются за интернационализм, как Эренбург и Пикассо, Кирсанов и Неруда, отучают своими бодрыми произведениями народ от упаднического Достоевского, богомольного Лескова, «мужиков-ствующего», как сказал Бухарин, Есенина.

Настойчивым надо быть, а талантливых у них – навалом. Вон Коган в «Думе про Опанаса», у Эдуарда Багрицкого, пришел на Украину и давай крестьян учить порывам эпох, давай подсыпать пахарям и сеятелям политического жару, быстро забегали, заскучали по степям аборигены!.. Великое берут нахрапом, с наскока, и перчатки белые – не для атакующих, а для томящихся придворных барышень.

Однажды я заметил:

В понедельник – когорта наших газет посвятила статьи или же комментарии к портрету великого поэта Бориса Пастернака. Во вторник – газеты шумно заговорили о великом поэте Иосифе Бродском, получившем Нобелевскую премию. В среду – рассуждали о великом артисте, певце, мыслителе и страдальце Владимире Высоцком, требуя памятник ему и музей на Таганке.

В четверг – на страницах тех же газет замелькали фотографии Александра Галича, сопровождаемые подписями-всхлипами: ах, кого Россия потеряла, простоволосая дуреха, даже лежит Александр Галич не в центре Москвы, а на чужбине, далеко от милой России.

В пятницу – оголтелая когорта подробно отображает бои Осипа Мандельштама, уже, с их позволения и коронования, классика, с вождем и полководцем племен и народов Сталиным. Задирается Осип Мандельштам первый, потом гневается он, Сталин. Осип, русский классик, срочно пишет примирительно-угодническое стихотворение, но, как доказывает критика, данное угодничество – бунт, и опять против Сталина, опять Осип наносит сокрушительный удар по Сталину, и снова – повторение мятежа, баталии, визг, позорящий скорбную судьбу Мандельштама.

В субботу – в Доме литераторов перед поклонниками выступает Наум Коржавин, вознесенный до небес корешами, сумевшими спастись в России, когда неистовый Наум Коржавин уехал, не снеся ига издевательств, неправд и маеты. Но вдруг из Тель-Авива, или Техаса, из обетованного рая, Наум Коржавин обратил тоскующие очи на серую Россию, прилетел, уважил нас, русских. Да, русскому Науму Коржавину, как Ивану Тургеневу, невозможно коротать годы в разлуке с Россией, нет у них сил удержаться, сел в самолет – и дома, в «Цедике», – так зовут они свой Дом литераторов…

В воскресенье – общий, хоровой гвалт когорты данных газет, во славу названных мною имен, гвалт по радио, по телевидению, гвалт со сцен библиотек, институтов, дворцов культуры, школ… Нормально ли такое? Добровольно ли такое творится? Нужна мощная организация! И она – есть!..

Неужели, чтобы о тебе шумели центральные, областные и районные газеты, надо родиться Наумом Манделем, стать Коржавиным (либо кем-то другим – не в Коржавине дело), писать на русском языке, ненавидеть русское, выть о русском в закордонье, издавать антирусские листки, организовывать уголки русской культуры за рубежами России, носить русские псевдонимы и подменять русских на земле, на воде, на небе?

А куда девать самих русских: их композиторов, художников, их ученых? Отправлять – в дояры, в маляры, в шахтеры? Они будут находиться при деле, некогда да и незачем им тосковать по прекрасному и родному! А куда девать еврейский народ и его древний язык у нас, в СССР? Куда? Кому поручить тысячелетнюю историю евреев? Русским? Узбекам? Татарам? Немцам? Арабам? Кому?

Лев Давыдович Троцкий произносил: «Нельзя армию строить без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо оставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». И еще добавил, ликуя: «Чтобы победить белых, мы ограбили всю Россию»…

Да, чужому чужое не жаль. Сколько в словах Льва Давидовича кровавой самоуверенности! Пришел – назначил, наказал, – расстрелял, пустил за «общее классовое» дело в расход. Не надо знать чужие боли, чужие муки, чужие привязанности, чужие пляски, чужие песни, не надо: сами сочиним, спляшем, споем, ведь расстреливать чужих не жаль, почему же будет жаль искажать их слово, их музыку? Наша – лучше, наша – новая, наша! А имена – пригодятся. Звучные имена!

Кто обязан жалеть чужие памятники, чужие храмы, жалеть чужих заключенных, чужие родники и реки, чужое здоровье, чужое наследство? И лучшая популярность – охаивание России, когда ты за границей, когда ты за столом у тех, кто подкармливает сбежавших до тебя. Лев Троцкий уничтожал, расказачивал, раскрестьянивал – ничего: отпустили, да еще прихватил с собой вагоны добра, а тут покритиковать русских нельзя, – чушь!

Счастливо получившая в свои гены брызгу Толстых, молодая писательница Татьяна Толстая так жаловалась западным читателям на Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова, Петра Проскурина, Михаила Алексеева, Анатолия Иванова по радио «Свобода», что ее, бедную, было стыдно слушать: и неумехи-то они, и неграмотные-то они, и внеисторические, а она – колосочек «интеллигентной интеллигенции», ковылинка!.. Дай такой волю – хлеще Льва Троцкого понатворит.

Ложь имени, подмена имени, ложь дела, подмена дела, призвания – жестокость эгоистической древней жажды – быть впереди, быть в сытости и тепле, а цена – нуль, платят другие народы, другие люди. Не об этом ли у Маяковского:

Пей, Даша!

Пей, Паша!

Все равно

за вас

заплатит папаша.

Платит народ. Платит – рублем… Платит – кровью… Платит – нищетой… Но, оказалось, нахрапистость, садизм, преступление, запущенные в чужой народ, возвращаются к тебе, мажут кровью тебя самого, грозно бегут к источнику, откуда запущены.

Мессия-Троцкий собрался наставлять Новый Свет, Америку, как наставлял Россию, на путь истинный, – и убили! Дикари. Так и остались жить с недоразвитым вкусом. Яков Михайлович Свердлов, наверное, ни разу не усомнился, вынося приговоры «красного террора» тысячам безвинных, что народ сохранит к нему неистребимую ненависть, передаст ее в поколения, потомкам, воссоздаст истинное его лицо – лицо карлика-палача.

Не думал и Леопольд Авербах о пуле, припасенной ему его же судьбой… Не думал и не гадал Владимир Высоцкий, что его заблатненное творчество накрепко сольется с тюремным потолком несчастных безымянных блатных импровизаций, вместе с Владимиром Высоцким достойно завершивших лживое, обрюзгшее, пьяное, застойное время брежневщины, берущее начало из черной ямы менжинско-ягодо-бериевских кошмаров:

А у тебя самой-то, Зин,

Приятель был с завода шин.

Так тот вообще хлебал бензин,

Ты вспомни, Зин?

Или его закусочное и циничное:

Ого, однако же, гимнасточка,

Чего творит, хотя в летах.

У нас в кафе молочном «Ласточка»

Официантка может так.

Или – не это ли для Татьяны Толстой интеллигентно:

Как, Вань, а Лилька Федосеева,

Кассирша из ЦПКиО?

Ты к ней все лез на новоселий,

Она так очень ничего.

Скажете, разве Владимир Высоцкий не Сергей Есенин? У Есенина была Айседора Дункан, а у Высоцкого – Марина Влади. Есенин ездил с Дункан по миру, и Высоцкий ездил с Мариной Влади по миру. А ведь находятся люди, есть даже критики, считающие, что Владимир Высоцкий, весь, не стоит и одного есенинского стихотворения! Неучи. Высоцкий даже телефонистку зарифмовал. Высоцкий, как пишет Марина Влади, за отопительные трубы, для собственного домика, давал концерты в подвалах московским слесарям. У Есенина не воровали стихи, а у Высоцкого воровали. Добро бы – свои, но воровали чужие, не наши, не советские проходимцы:

«Однажды вечером ты возвращаешься поздно, и потому, как ты хлопаешь дверью, я чувствую, что ты нервничаешь. Я вижу тебя из кухни в конце коридора. Ты бросаешь пальто, кепку и большими шагами направляешься ко мне, потрясая какой-то серой книжкой: «Это слишком! Ты представляешь, этот тип, этот француз – он все у меня тащит! Он пишет, как я, это чистый плагиат! Нет, ты посмотри: эти слова, этот ритм тебе ничего не напоминает? Он хорошо изучил мои песни, а? Негодяй! И переводчик мерзавец, не постеснялся!»

Мне не удается прочесть ни слова, ты очень быстро пролистываешь страницы. Потом начинаешь ходить взад-вперед по квартире и, ударом ладони подчеркивая рифмы, ты цитируешь мне куски, которые тебя больше всего возмущают. Я начинаю хохотать, я не могу остановиться. Задыхаясь, я, наконец, говорю, что от скромности ты, по-видимому, не умрешь и что тот, кто приводит тебя в такое бешенство, не кто иной, как наш великий поэт, родившийся почти на целый век раньше тебя, – Артур Рембо».

Смешно. Не правда ли?.. Можно лишь догадываться, сколько наворовали-нахапали иностранные лирики у Бродского и Галича, Коржавина и Высоцкого. Сами творить не умеют – обирают русских…

В книге «Владимир, или Прерванный полет» Марина Влади чуть ли не постранично упрекает Высоцкого за беспробудное пьянство, за срыв спектаклей, за перевертывание на автомобилях и проломленную голову, упрекает за маразматичный вход, вползание на четвереньках, после обильного коньяка, в православный храм Грузии, тяготится классической «атрибутикой» классического наркомана: ампулами, морфием, атабусами, марихуаной, болезненными рвотами барда, его бредовыми «вдохновениями» и устрашающими взвинченностями.

Неужели так? Трудно поверить! Хотя поток его голоса и его острот, замешанных на тюремных афоризмах и чифирной философии, нетрезво густ и нетрезво хриплив. Я всегда проповедовал: бард – бард, и его надо воспринимать «в комплексе», и голос, и жест, и гитару, и слово. Отдельно – стихи Высоцкого неряшливы и хамовиты, а вместе – даже и чифирная копоть не отвращает, усиливает рельеф творческой биографии «нестандартной фигуры», соприкасает Высоцкого с европейскими ухарями.

«Мы прогуливаемся в кроваво-красном освещении заходящего солнца среди храмов, заросших тропической растительностью. Расчистили только огромную, почти вертикальную лестницу. Ты одним махом взбираешься наверх и спубкаешься с ловкостью акробата, отбивая чечетку на стертых ступенях».

Правильно, чечетку. Можно и похрипеть под гитару. Храмы же!..

Долго и много Марина Влади возила барда по миру. Показывала ему Азию, Америку, Европу, пока где-то там, на Западе, не привела его к величайшему русскому поэту Иосифу Бродскому, – вот уж они, два славянина, два русских витязя, поговорили о России, о русской тоске, удали и недоли!

Дома-то поговорить не успели. Дома-то и без них русские встречаются, а тут нет, тут только они русские… Да и сама Марина Влади, верная жена у Высоцкого, – все свои свадьбы забыла перед тем, как сыграть свадьбу с Высоцким.

Высоцкий – Есенин сегодня, только не сельский, а столичный:

Мишка Шифман башковит, – у него предвиденье.

Что мы видим, говорит, кроме телевиденья.

Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль,

А кого ни попадя пускают в Израиль.

Или такие вот штучки, веселые, оригинальные, незабываемые:

Мишка также сообщил по дороге в Мневники, —

Говорит: – Голду Меир я словил в радиоприемнике.

С такой «тюремной баланды», с такой «барачной жижи» не расслышать звонкое, голубое и нежное, не раскаяться, не застонать:

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым!

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Зачем Сергей Есенин назвал в поэмах имена Троцкого, Зиновьева, Бухарина, если не благоговел перед ними? Значит, и Сергей Есенин – «врио» (это некто Воздвиженский со страниц «Юности» подал голос), не тот – не великий, как Пастернак, Бродский, Галич, Коржавин, Высоцкий, Мандельштам?

Сергей Есенин называл их, эти имена, искренне, пока не ужаснула его чужая, катящаяся по России казнительная жестокость.

Известно, что Авербах доводился родственником Троцкому и Ягоде, а Каменев был женат на сестре Троцкого. Горький, испытывая постоянную травлю со стороны Зиновьева в Петрограде, не мог найти поддержку у Каменевых в Москве, а значит – в Кремле: Каменев, большевик видный! Вот как сказал об этом в то далекое время известный русский поэт Владислав Ходасевич в записке «О Горьком», опубликованной у нас лишь 12 марта 1989 года в газете «Советская Россия»:

«Помимо личного раздражения в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с Советским правительством. Я имею в виду нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург, как на свою вотчину.

Когда и почему и как начали враждовать Горький и Зиновьев, я не знаю… Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал». Леопольд Авербах изматывал не только Платонова, авербаховцы «разделывали под орех» Серафимовича и Шолохова, и вокруг них – широко «охватывали» русских «писателей-шовинистов»!.. Современным продолжателям поиска «черносотенцев и шовинистов» ходить за уроками куда-то нет надобности: своеобразная «хрестоматия оярлычивания» – перед носом…

Конечно, Сергей Есенин – шовинист. И русский народ – шовинист. Только твердолобый народ-шовинист поставит в центре своей столицы памятники Марксу, Свердлову, Дзержинскому, Энгельсу, Димитрову, Воровскому, чуть в стороне – Тельману, Зорге, и чуть в стороне – Махатме Ганди, Индире Ганди, назовет именами зарубежных прогрессивных деятелей сотни городов и поселков, тысячи улиц, клубов, заводов, фабрик. Только народ-шовинист.

Только народ-шовинист не отметит в Москве памятником имя своего спасителя – Дмитрия Донского, только народ-шовинист будет медлить и с памятником бессмертному полководцу – маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

А имена сбежавших и полусбежавших, склоняемые ежедневно в газетах, по радио и телевидению, имена, набившие нам оскомину, называют люди-интернационалисты, объективные люди, широкие, не групповые, не клановые… Помолчали бы, погодили бы с упреками ретивые критики, оседлавшие газеты и журналы ради раздражения, ради скандала, ради межнациональной грызни, помолчали бы!

Дутое, наглое пророчество Льва Давыдовича Троцкого закатилось, а созданная им теория и модель лагерей обернулась миллионами жертв культа личности. Безнаказанная самоуверенная тяга руководить, сочинять, исполнять за других, не за себя, а за чужой народ – падет и не принесет сеятелям лжи ни равновесия, ни покоя.

Спит ковыль. Равнина дорогая,

И свинцовой свежести полынь.

Никакая родина другая

Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,

И, пожалуй, всякого спроси,

Радуясь, свирепствуя и мучась,

Хорошо живется на Руси.

Пусть злобствующий имитатор еще раз прочитает эти строки Сергея Есенина, действительно великого русского поэта, и, может, поймет: подражать русскому человеку, видимо, не сложно, но быть русским – сдвигать скалы!..

1987—1989