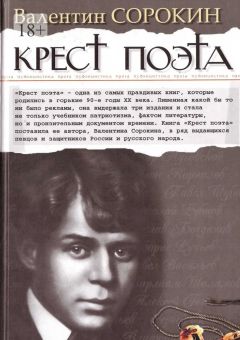

Читать книгу "Крест поэта"

Автор книги: Валентин Сорокин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Иван Иванович?..

– Да, Фиофил Иванович!..

– Под Москвою русский народ-то гибнет?..

– И под Свердловском гибнет, Фиофил Иванович, гибнет!..

А пчела начинает виться, виться и жужжать, жужжать над кудлатым Фиофилом. Иван Иванович поднимается и хлопает в ладошки, радуется ситуации. Но пчела взвизгивает и с металлическим звоном вонзается в нос Ивану Ивановичу Акулову, отцепясь от его родного старшего брата, Фиофила Ивановича Окулова. Русское чудо…

У Ивана Ивановича прекращаются в голове философские недоразумения, он крутит, как вертолет лопастями, ладонями, и кричит брату:

– Бей ее!.. Бей ее!.. – А получается: «Бе-ее!.. Бе-ее!..»

Через денек, за чаем, я сообщаю братьям следующее:

Соседа пчела

Укусила

И сильно тем самым

Взбесила.

Он бегал

По огороду

И жаловался

Народу:

– Вон как раздуло

Рожу,

Пымаю

И уничтожу!

Жук рядом обедал

В траве,

И реяла мысль

В голове:

– Вчера, когда мед

Ты ел,

Не был так дик

И смел!..

Иван Иванович отодвинул фарфоровую чашку, сложил, Будда и Будда, ладошки:

– Фиофил Иванович, пчела угадывает умного и кусает его, а не того, кто ее испужался, хи!..

Старший брат Ивана Ивановича Акулова Фиофил Иванович Окулов очень доволен: младший дерзит, а старшему приятно.

Мы, русские, тоже – нормальные люди, не каждый русский кусает каждого русского, а пчеле и без нас, троих, есть на ком искристое жало испробовать: дураков – пруд пруди!..

В Москве на Высших литературных курсах ударил Ивана Ивановича внезапный сердечный приступ, и буквально из общежития на себе я принес Акулова в поликлинику. Утром. А к обеду, оклемавшись, Иван Иванович принялся варить куриный бульон, планируя отблагодарить меня и подкрепиться, поскольку мы с неделю голодали, экономя нищую стипендию для жен и для детей, ожидающих на Урале от нас помощи.

Акулов из комнаты вбегал на кухню. Из кухни – в мою комнату. Нюхал, взбадривался. Мыл тарелки и ложки. Гремел. Затихал. Сеял перцем и солью. Мурлыкал «Катюшу» и наконец, распахнув окно внутрь тяжкими створками, побритый, в белой рубашке, попахивающий луком, ликующий, с кавказской щедростью позвал:

– Садысь, тыруг!..

Иван Иванович за столом. Белая рубашка. Белая скатерть. Белый подоконник. Белая кастрюля на белом подоконнике. И я – широко, широко, шире створок окна, распахиваю в гостеприимную комнату Акулова дверь. Распахиваю, а створки окна поехали, поехали, поехали, бац – и кастрюля с бульоном и с курицей, мелодично дзинькнув, опрокидывается на улицу с седьмого этажа.

Суровые, в лифте летим вниз. У дома – белый пушистый снег. И заиндевелые февральские белые деревья с тихим любопытством разглядывают меня и Ивана Ивановича Акулова, состряпавшего бульон с курицей. А курица, нахлебавшись горячего бульона на кавказских специях, застряла в рогатке высоченного тополя, застряла, уселась и оттуда наблюдает за нами.

Иван Иванович подтянул галстук на белой рубашке:

– Московская подлость!.. Запой туг сейчас Марк Бернес, она заегозит и к нему с дерева кинется, голая стерва!..

Но курица помалкивала. А время накатило и смыло райкомы – с трешками и красавицами, унесло братьев философствующих, и лишь пчела вьется и жужжит над весенним тюльпаном красным, похожим на огромную каплю свежей крови.

Иван Иванович Акулов не застал катавасии, когда президентов СССР и России цэрэушники подменяют своими агентами, выращенными в секретных лабораториях Чикаго, а супруги истинных президентов наших вынуждены, обнаружив аферу, скрывать иностранную марку, «липу», от нашей настороженной общественности.

Иван Акулов угадал главное: предательство лидеров и надвигающееся горе. С этим горем он и сошел в могилу. Господи, упокой душу праведника!..

Зловещий, а в грядущем и планетарно опасный метод заменять лидеров СССР и лидеров России на американцев вслед за Иваном Ивановичем Акуловым тайно, про себя, открыл и Аршак Тер-Маркарьян, известный русский поэт, православный армянин, воспитанный великим земляком своим – Михаилом Александровичем Шолоховым: не предавать, служить России кровью собственной и словом неподкупным.

Аршак полагает: Ельцин не заменен американцами. Действительно – шумно пил, глушил водку, а теперь болеет. Но супруга Ельцина, Наина Иосифовна, возможно, заменена… Рассказывала сказки нам о чемпионском здоровье Бориса, а клюнул жареный петух – завертелась: слезы настоящие, платочком вытирает…

Аршак Тер-Маркарьян считает: Рыбкин Иван заменен. Да, заменен – тот, партийный Иван Рыбкин, моргнуть не успел, раз – и в России уже другой Рыбкин, в Совете Безопасности, уселся, американский Боб. Аршак, мудрый человек, по-восточному убежден – и Черномырдин заменен, иначе зачем он ошарашивает нас, Черномырдин-то: «Что творится в стране? Не мешайте нам работать! ВДВ у России будет! И флот у России будет! Не мешайте нам работать! Что творится в стране?..» Американец.

Русский человек – Чубайс, типичный прибалт с рыжим тель-авивским отливом, и крепко в кресле кремлевском держится: боится – ворвутся русские с топорами и примут его, патриота России, за Бирона, полкана очередной кремлевской суки, шлюхи, взлезшей из вонючей кровати хахаля на престол России, но за хахалем, за хахалем, толкая его впереди себя! Паскудница… Телобазарница мутноглазая.

И коммунистов подменили: вчера марксизм на зубах у них алмазинами скрепел, а сегодня – спикере американский жуют, бестии, а на московских площадях и на автобусных стоянках орут:

– Долой американцев!..

– Да здравствует социализм и народно-патриотическое движение!..

Победил социализм: все вожди заменены американцами, прикинуть – и Ленин, поди, давно заменен американцами, еще до болезни, сразу они заменили, и в Мавзолее показывают нам, идиотам русским, не Ильича, а техасского кочегара, который в Петроград прикатил на финском паровозе…

* * *

Перенести бы могилку Ивана Ивановича и Галины Григорьевны Акуловых из-под Сергиева Посада на Урал, где лежат родители писателя, в земле каменной, легендарной. И сам писатель, сын их, России замордованный сын, – легендарный. Другой народ, другая страна памятник бы ему воздвигли.

А у нас – могилка зябкой травою укуталась. Осень стряхнула свяленные листья с берез и осин. Ветерок покачивает на могилке высохший стебель, да мохнатый вьюнок, чудом уцелевший и еще зеленый, две гранитные плиты, тронутые заветным багрянцем, обнимает: и мертвые они, Иван да Галина, друзья наши, природою соединенные, так и в зиму канут.

Могилка Ивана Ивановича Акулова на родине его, на Урале, менее, кажется мне, горюнилась бы: школьник вихрастый заглянул бы, старый солдат в День Победы букетик опустил бы, молодая поклонница книг Акулова с мужем у плеча да с ребеночком на руках удивилась бы светоносному имени, земляку, упокоившемуся за оградкой. Народ края – память и любовь края к мыслителю и страдальцу благородному.

Но дзинькнут морозы льдинками стальными. Космами закуржавелыми буран взмахнет. Древние русские холмы пригнутся и застонут под гикающей скачущей метелью. И на самой высокой колокольне Троице-Сергиевой лавры звон золотой вспыхнет: удар, еще удар, еще удар – и потечет музыка вечности и горячая боль грянет в просторы нащи, русские и терпеливые!

Перед воротами гордого монастыря, в Сергиевом Посаде, бабушка перекрестится, а на Урале, где-нибудь за Екатеринбургом или за Ирбитом, юный пророк светом очей акуловских стезю собственную в мире опасном обнажит:

Не падай, Россия, духом, я сильный и я с тобою, —

Щитом я тебя прикрою и собственною судьбою!

Снегом русским осыпанная, вьюгой русской припорошенная, высоко над холмами русскими – могила русская, не падает и не колеблется, а сквозь русский народ движется…

Родился Иван Акулов 7 сентября 1922 года в деревне Урусовка Туринского района Свердловской области. Долго жил в Свердловске. Переехал в столицу, известность усердием и честью таланта крепить, здоровье и время раздумиями испепелять…

В Москве 25 декабря 1988 года ему стало плохо: одышка подкатилась к нему и сжала сердце. Дочь и зять были дома. Еле-еле спасли его от мертвого оцепенения. Это – днем. А вечером – позвонил мне. Слабый, ясный, как седой стебель, вырвавшийся из-под зноя, – взъерошенный:

– Уедем с тобой завтра в деревню, уедем?.. Я расскажу тебе, что я почувствовал и увидел, теряя сознание… Уедем, Валь, уедем?..

– А дети твои?.. Ребята?.. Обидятся на меня?..

– Ты мне, Валентин, дороже детей, не обидятся!..

А к ночи метель началась. А в ночь – вьюга завыла. А к утру – пурга затрясла фонари на железобетонных столбах столично-каменных проспектов, загудела в каменных дворах, зазвенела в окнах гранитных зданий. Москва, Москва, как ты несправедлива и как ты неразумна!.. На рассвете Акулов скончался.

Собрание сочинений – Адамовичу ты, Москва, издаешь. Очередную визу в США ты Евгению Гангнусу припасешь. Музей в нижегородской элитной квартире – ты Сахарову откроешь, брежневскому ссыльному страдальцу, гостю римского папы, теоретику атомной Чебурашки, наставнику Горбачева и Ельцина. Да, забудет Москва, столица русская, о великом русском сыне своем: честнейшем писателе русском, солдате-фронтовике, изможденном бешеными атаками, израненном немецкими пулями, отравленном окопной водкой, сожженном уральской ядерной мутью!.. Забудешь, запамятуешь, заобыденишь, предашь.

Скажи, не стыдно тебе, Москва? Скажи, нестыдно тебе, столица русская? Мы ведь когда-то не сомневались в тебе, Москва. Мы ведь опору видели в тебе, Москва. Мы ведь матерью считали тебя, Москва. А может, и ты, родная наша, уже давно не в силах справиться с мафиями предателей и торгашей, бандитов и лазутчиков, Москва? И Кремль твой красный давно занят врагами, чужеземцами лютыми, оккупировавшими тебя, Москва?

Москва… Россия… Все русские кресты – перед глазами нашими и в душах наших: они кричат. Все русские обелиски – пронзают русское небо над нами: и горе врагам нашим!.. Не молнии, а мечи – над полем Куликовом!.. Разоренные русские храмы – восстанут. Убитые русские души – воскреснут. И русская багряная свобода грянет и сметет незвано замешкавшуюся в наших синих просторах орду!

Вы думаете – вознесенные за труды Федор Абрамов и Анатолий Иванов не восхищались прозой Акулова, а невознесенные Николай Воронов и Владимир Чивилихин, Константин Воробьев и Григорий Коновалов миновали его творческие скорби и ликования? Нет и нет.

Просто, к сожалению, Ивану Акулову, современному классику, уральцу, не повезло на лучи славы, как не повезло им, как не повезло современному классику, вологодцу, Александру Яшину, чьи рассказы гениальны, и как, например, не повезло современному классику, сибиряку, Василию Федорову, чьи стихи и поэмы поколениям помогут…

И сейчас предостаточно русских джамбулов и русских айтматовых, без коих хоть одно место да пустеет в депутатском зале, хоть один микрофон да ждет их озарения. Они – в себе. Они – для себя. Они – у восставших… Они – у владык… Русские, а неистребимее провинциальных тараканов, а мы: «масоны», «масоны», «евреи», «евреи», – кто масоны-то, кто евреи-то, – джамбулы и айтматовы или же мы с вами?..

Предупреждал же меня по проводу соцгеройский голос:

– Ты молодой главный редактор, а запустил в набор Акулова? Смотри, смотри, молодой, а в набор запустил?..

– Молодой, попереживаю, подрожу, а старику чего и кого робеть?..

– Смотри, смотри!..

Ах, Толик, Толик Алексин, еврей ты мой ненаглядный, обернись русским, командируйся в Москву, выхлестай нас по морде, по морде за равнодушие русское к судьбам русским и возвратись в объективный Тель-Авив, ты, узурпатор блистательный незаменимого права чаяний национальных!..

«Русский фашизм!»…

«Русский фашизм!”… – и накличут на свой верблюжий горб мошенничеством и оскорблениями: явится Адольф и вздрючит!..

БЕЛЫЙ ХРАМ

Памяти Ивана Акулова

Белый храм в зеленом поле,

Ты на много лет затих,

Столько радости и боли

В стенах спрятано твоих:

Изменяли и венчались,

Предавали и клялись, —

Тройки

трактами

промчались,

Вороные пронеслись.

Здесь, в рубахе рукавастой,

Схожей с высверком зари,

Били в колокол бурдастый

Громовержцы-бунтари.

Плески чудные распевов,

Долгий стон

и гневный зык,

Потому из медных зевов

С корнем вырвали язык.

И от края и до края,

Так, что ярь не уберечь,

По толпе гульнул, карая,

Гнутый бериевский меч.

Храм обычный и нетленный,

Словно каменщик простой,

Ты поднялся над вселенной

Врачевальной красотой.

Непростудный, неподсудный,

Встал сквозь гибельную чадь

Наши судьбы в жизни трудной

Звездным светом отмечать.

Подвиг предков ненапрасен:

Приглядись – по Волге вновь

Проплывает Стенька Разин,

С весел стряхивая кровь!..

Еще взлетят красные зори над Россией. И светом красным, Христовым светом, дали запламенеют русские! В декабре умер Акулов. А незадолго до его смерти мы задержались у Могилки Галины Григорьевны. Дождь холодный. Березы холодные. И осины заледенелые.

Иван Иванович зябко поежился:

– Как ей теперь там холодно, как теперь там Галя, одна, замерзла!..

1997

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Поэты моего поколения, русские поэты, в юности, как снегириные гроздья, стаями налетали и, перекликаясь, звенели вокруг Василия Федорова. Доступный, порывистый, он поднимал над нами седую косматую голову и, взмахивая руками, сам вместе с нами летел…

Мы видели в нем смельчака, срастившего «распиленный» ствол национального древа поэзии: от Павла Васильева и до нас – рубка, щепки кое-где мелькали, а часть ствола уложена в шахтах Магадана и Певека. Мы, русские поэты, и сейчас это ощущаем – утрату «плотности» слова на поле воображения. Причина – уничтожение поэтов, заметных и перспективных, в поколениях.

В шестидесятые годы трагический федоровский афоризм пронзил нас и заставил повернуться лицом к пережитому:

Почему сыны твои, Россия,

Больше всех на свете водку пьют.

Почему?

Не надо удивляться.

Наши деды по нужде, поверь,

Пили столько, что опохмеляться

Внукам их приходится теперь.

Находились «философы», осуждающие «пили столько, что опохмеляться внукам их приходится теперь»: принимали впрямую, а ведь у поэта стон о замученных, слезы и кровь израненной памяти народа. Карательный разгул. Кровавое похмелье. Догулялись. Дорасстреливались. Женщины детей не хотят родить: нищеты и бойни пугаются…

Буквально за несколько дней до смерти Василий Дмитриевич встретил меня в фойе ЦДЛ: – Валентин, помоги Рахвалову, северянину, одаренный, доведи до приема в Союз писателей его, а я устал! – И потеребил галстук… К нам подошел Михаил Львов. Но Федоров продолжал: – Помоги Рахвалову, талантливый, обязательно помоги. Правда, такой блистательной судьбы поэта, как у тебя, у него никогда не будет, но помоги!..

Мы были потрясены угнетенностью Федорова. Смертельно усталый, он, показалось нам, отстранялся от жизни добровольно, отталкивался, а давно ли взлетал? И в этой его усталости сквозила горечь. Не так давила физическая усталость, как давила надвигающаяся катастрофа: ее чуют поэты гораздо точнее сейсмологов.

Василий Дмитриевич, защищая и утверждая, особо меня не расхваливал и – вдруг. Не увидимся? Попрощался?.. Дышал затрудненно. Раньше он потеребливал галстук перед выступлением, перед сценой, а тут перед чем?

Вскоре я исчез из Москвы. Вернулся, а жена укоряет:

– Тебя Василий Дмитриевич искал!..

– А где он?..

– На Кавказе…

И раздается трескучий звонок. Я успел сказать: – О нем…

А в трубке: «Василий Дмитриевич умер!..» – сообщил Прокушев.

Верящий в доблестную державность родного народа, Василий Федоров служил ему, болезненно реагируя на ложь и схоластику новоявленных лидеров, бессовестно предающих страну. А в стране начинались переворотные аварии, взрывы атомных реакторов и землетрясения.

Смотрю я на некоторых ушастых дикторов телевидения, слушаю их, мышей летучих, и думаю: «Все вы – циники и роботы!.. Ликуя, докладываете о распродаже и развале великой державы, и, «красно-коричневые», национализмом и шовинизмом нас взбадриваете, катая на шершавом языке нашу привычную молитвенную есенинскую просьбу, как я уже вас высмеивал раньше: «О, Русь, взмахни крылами!»..

Но получается-то у вас не «О, Русь, взмахни крылами!..», а «О, гусь, взмахни крылами!».. Ну, взмахнет гусь крылами, а дальше? Такие вы – дикторы, такие вы – артисты, такие вы – поэты… Зачем вы, «гусские», Есенина искажаете? Зачем вы, «гусские», о Федорове молчите?»..

Горит душа,

Горят сады,

Великий зной

Томит природу.

В извечном поиске воды

Копай, копай —

И встретишь воду.

Но пересохло горло певца: слез и мук ему не хватило овладеть собою и воскреснуть? Или с лихвою их досталось? У него не было «Василия Федорова»: сам поднимал себя и сам унимал собственную боль и тоску по счастью, отобранному у него и у его народа. Превозмог себя и встал рядом с Есениным и Твардовским, встал – с горечью во взгляде и с вещим страданием в сердце.

Пророчества и видения, наития и разгадки посещали его ум, бередили его душу. Укорачивая минуты, к сознанию поэта мать пробиралась по окопам и тюрьмам, голодная и холодная, по колхозным коровникам и разоренным сельским халупам – к нему, к сыну, шла отогреться и успокоиться.

А мне надо было явиться в Москву. Надо было уволиться из мартена. Надо было дотянуться до его непродажного плеча. А он пока в Чехословакии. А столик – в ЦДЛ… За столиком Светлов уточняет:

– К кому, к кому? К Ваське, к Ваське обращаешься?..

– Для вас Васька, а для меня Василий Дмитриевич!..

– А я для тебя кто?..

– Никто!..

Михаил Аркадьевич уронил вилку: – В Союз писателей через мой труп… – щуровато оскорбился. А Володя Фирсов мне в ухо: – Балда! – А Саша Говоров Ирине в ухо: – Твой колун дров наломал, увози!.

Разрядил атмосферу Толя Заяц: – Поставь еще бутылочку коньяка, Валек, и все рассосется!..

– Не рассосется! – завозился Слава Богданов… Я, Ира и Слава понуро покинули ЦДЛ. Но ЦДЛ – ЦДЛ, не содрогнулся от мелочи, я же виновато покаялся перед Василием Дмитриевичем Федоровым, возвратившимся из командировки: – Случайно, Василий Дмитриевич, застопорился и нахамил, на трассе труп!..

– Тактическая ошибка – покачал кутузовской головою Василий Дмитриевич, – преграда существенная, вынуждены на марше перешагивать через гениев.

Но Светлов не затаил ни обиды, ни мести и не помешал. Узнав, что я принят, громко позвал в ресторане: – Сорокин, иди, я тебя поздравлю и угощу!.. – А Василий Дмитриевич посоветовал: – Поосторожнее в ЦДЛ. поосторожнее!..

В те годы застольные «толчки» – почетная декорация, антураж и легенды ЦДЛ. Но брежневский «застой» изменил картину: в ЦДЛ появились уголовники, убийцы, вызволенные из-за решетки депутатами-соцгероями и членами ЦК КПСС… Федорова подкарауливали у лифта.

А предательство Горбачева разложило ЦДЛ – урки нагло вытеснили писателей. И уголовник, в сравнении с ними, не убийца – ангел, поскольку «дооформился» физиономией, и, побрить ему башку, – копия Михаила Сергеевича Горбачева. Везет русскому народу на авантюристов и грабителей:

Тем, жалким,

Что не нам поют,

Тем, что с врагами втайне ладят.

Тем, что Россию продают,

За рубежом

Неплохо платят.

Горько сейчас писателю: думы его – бессонны, глаза его – напряжены, перо его нервно скрипит по бумаге, а душа каменеет. Нет перед ним живой литературной дороги: книга распята ценами, слово оскорблено госчиновничеством и место писателя отдано нахальным приватизаторам и дармоедам. А Родина – в междоусобицах, в слезах и в крови, плещущей по окраинам…

Василий Федоров, один из крупнейших поэтов наших, предчувствовал приход «к штурвалу корабля» безответственнейшей «команды», у которой не хватит ума приникнуть сердцем и слиться с голубым скифским простором всем существом своим, и вдаль устремиться, врачуя могилы и пашни, окликая мужественной добротою края и народы:

Берегите меня

До последнего дня.

Берегите меня

До последнего часа.

Берегите меня,

Как цыгане коня.

Чтобы гикнуть потом

И умчаться.

Не уберегли целую конницу изумительных страстей таланта. Люди, умеющие помогать России божьей искрой таланта, отвергнуты, отсунуты, а на сцены и на экраны выпущены стаи малярийных болотных комаров. Трясет нас от развратного и бесполого «искусства», от спидового ликования хмырей. Ложь не утвердится на линии постоянства, а пошлость не оправдает надежды уродов. Вдохновение – конь крылатый и выносливый, и всадник здесь требуется не банальный.

Вот и промчались они – гики слышу… Вот и канули они в синюю дымь России – ветер и сумрак после них. Вот и горизонт русский окаймился – бездонный котлован пустоты гудит. Ну, где они, огненные витязи века? Где Гумилев, где Блок, где Есенин? Где Маяковский?

А братья их меньшие, Васильев, Корнилов, Ручьев где?..

Василий Федоров – последний из огненных. Последний – из отважных. Последний – из умытых маминой слезою. А перед ним – отравленный водкой – Павел Шубин, истерзанный туберкулезом – Петр Комаров, зарезанный трамваем – Алексей Недогонов, выброшенный бериевцами из поезда – Дмитрий Кедрин. Это они – от Державина и Пушкина, Лермонтова и Некрасова, Кольцова и Никитина. Огненные всадники!..

Не странно ли,

До этого момента

Он говорил по-русски без акцента,

Как будто не пришел издалека.

Теперь же с подозрением предательств

В минуту гнева для простых ругательств

Чужого не хватало языка.

Так в каждом при смятении душевном

Рассудок

В силах уступает генам.

Да, многие случайные телеэкранщики, полонившие студии, не только петь и плакать без акцента, но и сматериться без картавости не способны…

Никого не надо отпихивать от родного народа, от родной думы и родной речи, но Родина – не гудящий котлован, мраком повитый, а вечный холм, окруженный долинами и склонами, обрамленный лесами и реками, упестренный травами и цветами. Почему поэт – поэт? Почему человек – человек? А потому: огненные всадники поколений, как звёзды через мерцающий космос, звенят стременами и скачут через трепещущую душу поэта, без которой человек и себя не познает.

Василий Федоров запоздало входил в поэзию. Один входил. Ровесники его – почти все погибли. Седой, высокий, благородный – входил, а рядом крикуны падали в обморок на эстрадах, модные, «западные», диссидентствующие: Хрущев днем их крыл матом, а вечером пил с ними на политбюровских дачах, как Брежнев, как Горбачев – приласкивал, подкармливал, похлопывая генсековской властной ладонью по милым мордашкам оппозиционеров, холуев США и СССР, переделкинских волкодавов, превращенных в кремлевских котиков, мурлыкающих и виляющих.

Львы и псы?

Приём не нов.

На арену драк и драчек

Дрессировщик грозных львов

Выпускает злых собачек.

И сегодня имеются у дрессировщиков пудели, боксёры, дворняжки есть даже одряхлевшие, уцелевшие реликты, московские сторожевые.

Нажми на плафончик телевизора…

Те и лают и визжат,

Заглушаемые рыком,

На арене мельтешат,

Застелив глаза владыкам.

Чтоб казалось,

Что у львов,

А у грозных и тем паче,

Злее не было врагов

Этих шустреньких собачек.

Однако, стаи надрессированных собачек, гавкающих по указке, захватили «культурные рубежи» – настоящим львам не пробиться, а львам бутафорским, бумажным псевдонимным тиграм, пожалуйста – главные кресла. Концерт!..

* * *

Василий Дмитриевич Федоров ценил шутку, острую «пику», когда веселый, много смеялся, порывисто говорил. Соглашался на внезапных разницах мнений примириться и опять – смеяться. Когда же сердитый – возражал нередко там, где и нет причины возражать. Для острастки… А вообще – грустный, в основном, вроде обособленно-замкнутый, но понятный, близкий невысказанными заботами, очень свой.

Федоров – поэт счастливый: как редкого прозаика, поэта Федорова молодежь запомнила даже не по названиям его книг, а по героям его произведений… В московских школах меня часто спрашивали! «А Марьяна, лётчица, жива?» Улыбающийся авиатор допытывался: «Те самолеты Василий Федоров хорошо знает, а знает ли он принципиально обновленный тип машин, я вот изучаю, а он, поди, забыл?» Инженер, мастер не дремал в поэте… Родным чумазым мартеновцам я внушал:

«Харитон мог в тюрьме погибнуть, мог и на войне пасть!»…

Да, поэмы Василия Федорова, как романы: пронзили сознание наше, внедрились в него и действуют вместе с нами. Поэмы – жизнь. «Проданная Венера», «Золотая жила», «Седьмое небо» – группа поэм, с единым сюжетным путем и в едином времени. Та же «Белая роща», появившаяся раньше «Седьмого неба», и «Женитьба Донжуана», за «Седьмым небом» рожденная, но и они едины, как сибирская дорога.

Ведь какая красавица и умница Глаша, возлюбленная Харитона: смешливо-лукавая, грустно-смышлёная, трагически-верная, работящая и точеная, вся Богом вылеплена на святую страсть и материнство. Но гневом и волнами революции закручена, скомкана и разрушена в начале зрелой поры. Не сумел Харитон справиться ни с самим собою, ни с ней, ни с днем, грозно прогремевшим: кинулся в бурю!..

Сейчас нам легко плевать в прошлое, поскольку и грядущее у нас почти отобрано. Родина рассечена, народы раздерганы по конфликтам и региональным противостояниям, а мы, русские, как бы раздарены щедрыми негодяями века по «суверенным территориям», мы «слететься» не в состоянии – дорого, приехать – вагон ломается и дребезжит, а позвонить – скверно слышно и дерут за секунду больше, чем при Брежневе – за рейс по воздуху. Брежнев – святой!..

Василий Федоров – статный поэт, колоритный и мудрый. Слово его и образ его бунтарским соком налиты, солнечной дерзостью подвига. Его любимцы – Аввакум, Бетховен, вздыбленные духом великаны. И справедливое осмысленное непокорство поэта священно. Ведь народ довели – иначе бы не поднялся он? Но – повернули брата на брата…

И Федоров отлично понимал понапрасную русскую кровь:

За красоту

Времен грядущих

Мы заплатили красотой.

Та красота похоронена в расстрельных подвалах и в обелисковых курганах могил, а эта красота, нынешняя, – в очереди за молоком и за хлебом, в окриках кровавых грызунов: «Эй, вы, красно-коричневые, хлеба хотите, молока хотите, вы разве еще детей родите?»… Так нам и надо, нам, поверившим в синтетических лысых и хромых пророков.

Пятнолобые идолы перестройки вопят: «Не приведи Господи, разинщину, пугачевшину, буслаевщину!..» Ишь, заерзали? А почему бы и не привести? Пушкин Александр Сергеевич, например, дал нам образ Пугачева – образ не достойнее ли члена политбюро А. Н. Яковлева? Уж лучше за Стенькой Разиным пойти, но не за Горбачевым, размотавшим нашу великую Родину! Но мы – и ныне трусим: озираясь, возражаем, отвергая, нервничаем. Где авторитетное спокойствие протеста?

На фоне «новаторства и революционности» шестидесятых годов творчество Федорова выглядело чуть ли не классическим: речь упругая, яркая, система сравнений и метафор народная, чувство и мысль мастерски слиты, и всё достоверно, все по-русски, без рыночного акцента на торговлю бессмертными заветами. Русский, как большой и тёплый снег, Василий Федоров географично входил в литературу, запасно обеспечен даром и вдохновением, входил, нас, за ним спешащих, прикрывая сибирским крылом надежным.

Я знаю, благородные случайности взаимосвязаны: я – ученик Василия Дмитриевича Фёдорова. И Бог поручил мне проводить в последний путь учителя. На кладбище, филиале Новодевичьего, «траурный митинг» вёл я. Василий Дмитриевич лежал в гробу – седой, мудрый, красивый. Спокойный и независимый.

Ко мне торопливо обращались его друзья:

– Валентин, не спеши… Раиса Ахматова прилетела!..

– Валентин, Рая Ахматова, Ахматова Рая в аэропорту, прилетела!..

– Валентин, погоди, Ахматова едет!..

И не приехала, а влетела, на такси – и прямо к нему… В распахнутой коричневой шубке. Темноволосая. Кареглазая. Стройная. Поднялась, а говорить трудно. Слезы на ресницах. Качает головою и молчит…

Я часто их видел в Переделкино, весёлых и смеющихся, не обращающих никакого внимания на встречных, словно – лишь вдвоём они, Рая да Вася, Вася и Рая, шли, вечно молодые, по родной земле, он – русский поэт, она – чеченская поэтесса. А за ними – многонародная Россия, СССР! Сегодня их нет с нами. И СССР нет. Сегодня – Россия… И – НАТО…

Сегодня в Чечне вырезают русских боевики. А боевиков карают спецназ и ФСБ. Сегодня – война, развязанная предателями, кремлёвскими ленинцами, масонствующими ублюдками века и еврействующим Дудаевым. Горбачёв, Яковлев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Арбатов, Примаков, а Грачёв и Калугин, а Коржаков и Филатов, а литбратия – Адамович и Евтушенко, Гербер и Коротич, Павлычко и Драч? Сколько же их, ветхозаветных, оцэкашенных и одепутатенных, Иуд?..

Болели за Россию Леонов и Шолохов, Соболев и Закруткин, Прокофьев и Фёдоров, Бондарев и Акулов, Чивилихин и Воробьев, Можаев и Абрамов, Иванов и Пикуль, Калинин и Шевцов, Проскурин и Лобанов, Прокушев и Петелин, Белов и Чалмаев, Жуков и Ларионов, Машковцев и Рубцов. Богданов и Примеров, да и невозможно назвать нас, всех, кто жизнь и слово своё не мыслит без отчей борозды.

Но я ни разу на этой трудной борозде русской не заметил ни Слуцкого, ни Межирова, ни Кожинова, а замечательных лириков, Куняева и Шкляревского, авторов «Литературки», «Юности» и «Знамя», впервые переступивших порог русского журнала «Молодая Гвардия» перед семидесятыми годами, я зауважал мгновенно – патриоты, опоздавшие, но патриоты. Жаль – Межиров сбежал в США и Евтушенко с Коротичем тоже…

Уютно было с Василием Дмитриевичем, как с братом старшим. Несуетность и музыка, мятеж и плавность душевного полета, вера в скорую радость, это – трава, росою напоенная, а, может, ковыль седой: сколько его не топчи монгольская орда, выстоит, выпрямится и засверкает:

Станет Глаша

Пьяной и незрячей,

Чтобы дома,

Радуясь опять,

С белой кофты след руки горячей

С гордою улыбкой замывать.

Или – из частушки, из ладушки-складушки, похвастушки:

Были реки и речонки,

И на каждой, чуть прилгу.

По заплаканной девчонке

Оставлял на берегу.

Это – песня. Это – лихость. Это – удалая пляска вольницы, или слеза матери, ворожба колыбельная при лампе керосиновой или при луне, молчаливой и золотоволосой колдунье края…

Тяга Василия Федорова к аввакумовской душевной громадине, к зовущей вершине эпоса, к спасательной твердыне традиции равна его тяге к океанскому шторму бетховенского искусства. Федоров, полный народным гневом и народным затишьем, жадно радуется незлобивостью, он – поэт, он – струна, из человеческого сердца и до звезды протянутая:

Вот и море, вот оно волною.

Гальками прибрежными шуршит.

Ничего, что пережито мною,

Не смывает – только ворошит.

Какие-то дьявольские «стратеги» истребляют в нашем народе самых прочных и самых ранимых, думающих пахарей и ученых, рабочих и поэтов, самых свободноголосых и яростнословных:

Брат Родину любил, за это

Врагами был он оклеветан,

И на плацу тюремных плит

Был именем ее убит.

Сидел, однажды, я у Рюрика Александровича Ивнева и наизусть читал ему стихи Федорова: