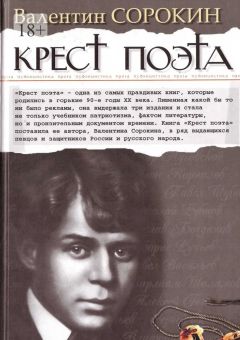

Читать книгу "Крест поэта"

Автор книги: Валентин Сорокин

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

За красоту времён грядущих

Мы заплатили красотой.

Еще забежим вперед: после суда надо мною поэму о Жукове придавили на тринадцать лет. Некоторые русские патриоты от меня шарахались, а кое-кто ударился в трусливую дипломатию. Прокушев и Федоров даже на писательских съездах СССР не одолели заградотряд цекистов.

«Дорогой Анатолий Владимирович!

Жуков Иван Иванович, инструктор ЦК КПСС, сказал мне, завершая наш разговор о поэме «Бессмертный маршал», так: – Передайте мое мнение Софронову, что, если замените фамилию Берия, если дать две-три строфы в эпилоге подъёмных, поэму можно публиковать»… Он очень пообещал мне пособить в ее судьбе продвижения. Оценил ее высоко и вдохновенно.

Из нашего последнего разговора с Вами я уловил Ваше недовольство ею и тем, что она не похожа на большинство холуйски-благополучных поэм ныне… Она лежит у Вас второй год без всякого движения. Я твердо решаю забрать ее, если в самое близкое время я не получу гарантий по ней. Решил забрать я у Вас и тот книжный материал, который пролежал у Вас десять лет. Решил еще и сказать я Вам свое несогласие с тем пафосом Вашим возмущения, который Вы адресовали Прокушеву. Он, например, один из верных у Вас людей. Но Вы это оцените, когда останетесь в одиночестве.

Крепко жму Вам руку!

Валентин Сорокин.19 июля 1984 года.

P.S. Русским равнодушием и цинизмом меня не удивишь, но и я совершенно убежден, что найдется человек, который честно поможет мне решить судьбу этой справедливой поэмы. Восторженный госдогматизм умирает теперь от социального обжорства, и его разложение слышат даже очень верноподданные официанты».

– Вставай! – прицикнул на меня Василий Дмитриевич, – слышишь, майор милиции мои стихи озвучивает?..

– Я не майор… Я лейтенант…

Фёдоров покосился на милиционера: – Лейтенант… Настоящий майор. Искусствовед!.. – громко заключил он.

А лейтенант между тем остановил «Волгу», такси, и пригласил нас, наказывая шофёру:

– До дома!.. До дома, прямо до дверей!.. Прослежу!..

В машине душновато и жарко. Василий Дмитриевич раскис: – А меня Твардовский, Трифоныч благословил. Сначала осерчал. Я указал ему на две ненужных строфы в «Я убит подо Ржевом», он рассердился, а выпили – благословил. В бане выпили. А тебя я благословил около Алексея Максимыча. Прогресс?..

Машина мчалась наша по кольцу, выкатясь из-за ресторана «Пекин», а Василий Дмитриевич меланхолил: «Брат мой, секретарь райкома, расстрелян в Москве, брат старший, секретарь райкома, сибиряк! Да-а-а… И я, доеду, лифт включаю, а меня вытаскивают и коллективно избивают… Кому нужно? Раз восемь избили. Пытаюсь драться. А зацепиться не удается. Раз восемь избили…» И он декламировал:

На родине моей

Повыпали снега,

Бушует ветер в рощах голых.

На родине моей, должно, шумит пурга

И печи топятся в притихших сёлах.

Приветом детства

Встала предо мной

С годами позабытая картина:

Горит луна,

И смутно под луной

Поблескивает снежная равнина.

Отбушевав,

Снега притихли – спят.

Среди снегов, запорошивших вербу,

Полозья одинокие скрипят,

Как будто жалуются небу.

Сместилось всё

В сознании моём:

Как будто брежу дальними огнями,

И в полушубке стареньком своём

Шагаю за скрипучими санями.

Вновь мёрзну,

А дорога, далека,

Сугробам белым нет конца и краю.

На родине моей

Повыпали снега,

Я их люблю,

За что – и сам не знаю.

Красивый, сильный, спортивный человек, Василий Фёдоров, и поэт он – лучший ныне у русского народа, а жалуется: отчего же плачет душа его седая?.. И я молчал. Молчал. А «Волга» летела и и летела. Минута – и мы у порога.

– А тебя посещают привидения, нет, нет, не привидения, а знамения, знамения, случаются?.. Я маму недавно встретил во сне, маму… Протяжно, протяжно вздыхает: «Трудно тебе, Вася, а старшому-то брату ишшо труднее доля досталась, и-и!»..

Переминается с ноги на ногу, высокий, седой: – Дедушка мой недавно покивал, покивал мне, дремавшему летом в берёзах, сон такой у меня приключился, покивал: «Иди, Василий, иди, но держись на скользких московских асфальтах, держись!»..

Как-то мы с Вячеславом Богдановым, другом уральским, поэтом, заехали к Федорову – угрюмый, небритый, мучающийся. Оказывается, после очередного литературного вечера в Лужниках у него с Кулиевым, Каримом, Гамзатовым и Кугультиновым диалог о русской боли затеялся, траурный и бесперспективный… Страдает. Нам со Славой старается ограничить отравную дозу того их разговора.

Василий Фёдоров – не Чингис Айтматов. В Свердловске, помню, вышли мы на платформу с Сергеем Поликарповым, московским поэтом, а Чингис Айтматов ещё корячится в тамбуре вагона. Серёжа и бросает мне шутку: «Подам я этому бурундийцу руку, Валь, и он решит – в ЦК КПСС и в КГБ мне приказали ухаживать за ним, пока он с дерева благополучно слезет!»..

И Чингис принял, схватил руку Сергея Поликарпова, как действительно руку телохранителя своего, прикомандированного к нему правительством СССР, схватил и, по-обезьяньи, толково спрыгнул с лесенки, и, не выпуская руки телохранителя, в автомобиль ловко заскочил…

Теперь Айтматов радуется абортам русских женщин: дескать, сколько миллионов они, русские бабы, задержали и уничтожили в чреве, солдат, колонизаторов русских? Глумливее Василя Быкова откровенничает Чингис Айтматов, а уж им ли русский народ не отваливал собрания сочинений, гонорары, дачи, загранпоездки, ордена, депутатские мандаты, геройские звёзды?!.. Помолчали бы, оба и враз и каждый отдельно, русскоязычные лакеи Брежнева…

Как не процитировать Василия Дмитриевича?

Так чисто,

Так звонкоголосо,

Как будто радуясь со мной,

Неугомонные колёса

Стучат, стучат:

«Домой! Домой!..»

Русский дом жив и здоров, где бы и кто бы ни помог тебе выкарабкаться из тамбура, заруби, вражина: русский дом жив и здоров!

Совершенно отрезвелый Василий Дмитриевич Федоров попрощался стихами Пушкина, до нажатия кнопки лифта:

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино – печаль минувших дней

В моей душе чем старе, тем сильней.

Мой путь уныл.

Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Запнулся… И я легко продолжил пушкинское стремительное исповедание, делая вид, что я не заметил запинки:

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья…

– Будут, будут! – нажал на кнопку Фёдоров… И кабина лифта, как допотопная телега, тронулась наверх, поскрипывая и погрохатывая на этажах. Исчез поэт Василий Фёдоров, необычно вдохновенный и красивый человек…

Седые чаще тоскуют об отчей деревне. Деревня – природа. А природа не стареет. Она погибает, одолеваемая нашей индустриальностью и паразитизмом. Природа – как память: или покинет тебя, недостойного, или светом верным тебя одарит. Кто не в природе – временное и глубоко несчастное создание, ведь тяга к природе – немая надежда на совершенство, ступень к нравственному и физическому образу, выношенному тобою в потерях и ошибках, в победах твоих и поражениях. Ребенок!..

Фёдоров различал меня из многих моих друзей и врагов, хотя врагов я не старался приобретать в дороге, но иногда они сами вырастали передо мною и надо мною, – куда увернешь? Во время суда КПК, Комитета Партийного Контроля, Василий Дмитриевич Фёдоров приехал ко мне в Переделкино. Распечатал бутылку коньяка, поздно ночью, и решительно проинструктировал меня:

– Женщин тебе приписывает комитет?..

– Приписывает…

– Начисто откажись!..

– Политику гнёт?..

– Гнёт…

– Напрочь откажись!.. А женщин?.. Женщин и тебя комитетчики за ноги же не держали?.. Ну, по чарке, по чарке… Откажись, кто тебе улика? Женщины… Политика… Ну, по чарке… по чарке… Дадут пару стукачей на тебя – до гроба хватит…

Ровно через десять лет, после встречи у Софроновых, я был уже закалённее своего учителя и, разумеется, опытнее в битвах с христопродавцами: так меня судьба обязала, судьба! А Василию Дмитриевичу, пока есть я на земле, благодарность повторяю и повторяю: «Спасибо, родной, поэт, свободный и незаменимый, учитель мой русский, за доброту и поддержку твою!»…

Я обращался к нему только на «вы», а он путал: иногда – «ты», иногда – «вы»… А эти строки, за рулем автомобиля, на свистящей скорости, по трассе, я выхватывал из груди, обжигаясь и плача:

ПРОЩАНИЕ

Василию Федорову

Вот и ты лежишь в земле родимой,

Навсегда суров и молчалив,

А в сибирской пойме лебединой

Реют зори, плещется залив.

Ветер сник на поле Куликовом.

И теперь в Москве не видишь ты,

Как по древним тропам Ермаковым

Прорастают красные цветы.

А в дому скрипит и плачет ставень,

Вечной мглы ему не покорить.

Ну зачем же за себя оставил

Ты меня страдать и говорить?

Свет – призванью и терпенье – людям,

Умираем здесь, а не гостим.

Нужные заветы не забудем.

Грубые обиды не простим.

Не сбегали мы, не уезжали,

Хорошо иль плохо – всё одно.

Нам нигде с тобой за рубежами

Смысла и покоя не дано.

Ведь от совести не отпереться,

В тайниках судьбы не скрыть её.

Кто стрелял в твоё больное сердце,

Тот сегодня ранил и моё.

Снова грозы даль приоросили

И над миром встала синева.

Длинные бессонницы России

Перельются в думы и слова.

Перельются, в душах отзовутся,

Тихо вспыхнут звёздами в ночи.

И к твоей могиле прикоснутся

Их неодолимые лучи.

Неужели не сохранимся мы, русские вселенцы, в чужой и своей памяти, неужели?..

1984 – 1997