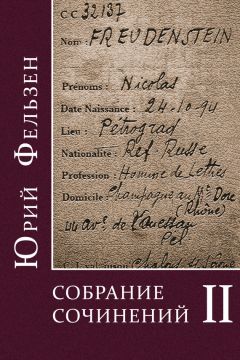

Текст книги "Собрание сочинений. Том II"

Автор книги: Юрий Фельзен

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)

Мечтатель

1.

Мне случайный знакомый, мальчишка, рассказал, что Вы в Петербурге, среди немногих, кому повезло, что Вы по-прежнему изящны, у Вас те же и новые друзья, и с ним как раз частая переписка. И мне пора назвать себя, довести до Вас странную тайну, сохраненную в трудные, невыносимо грубые эти годы.

Ведь должно кончиться чудо Вашей затянувшейся молодости – простите за правду, Вы умная. И мне давно время постареть, опуститься, не ждать. Пускай трогательным, но ненужным, смешным было бы наше позднее объяснение. А так всё же видимость достоинства и надежды.

Вы обо мне не имеете представления, я Вас не любил и не люблю и однако, я не склонен искусственно придумывать или вдохновенно воображать. И разве можно воображенное не утерять за столько лет?

Вероятно, Вас искало и нашло то сложное неопределенное мое состояние, которое называется готовностью любить. Не будь Вас, оно бы направилось на другую. И после Вас подвернулась другая, и еще одна, и третья, и с ними уточнилась, возросла, может быть, исчерпалась беспорядочная душевная щедрость. Но Вас из-за дурной судьбы она еле коснулась, а с ними портилось, потому что могли быть Вы.

Естественным – пусть медленным и трудным, как всё у меня – было Ваше возникновение среди безвыходности последних петербургских месяцев. Улыбаюсь, думая о себе, как ходил по Вашему пути и пугался возможных встреч. До чего хорошо, если в новое вовлекаешься естественно и незаметно. И почему каждому суждено обязываться, потом безнадежно хватать из пустоты.

В Вас сразу было две силы – женская, ошеломляющая, и поэтическая, конечно, моя, мной найденная. И удивительно! Никогда у меня не сливаются «куски жизни» – не помню, кто сказал – и неизбежное отражение. Оно достаточно свободное и оторванное и непременно между ними полоса отдыха, отвлечений, снов. Но вот, с первого Вашего появления, Вы досягаемая женщина и Вы героиня, одно усиливает остроту и отраду другого, и это поразительное соединение – разгадка, почему Вы не потускнели в памяти.

Прежде в таких случаях говорили «вечная любовь» или «любовь небесная». Мы стали добросовестнее, трезвее, мельче. Но и у меня это кровное, живое – замолчать нельзя. А Вам узнать, как Вы нечаянно вызвали старинную скрытую силу, любопытно.

Я Вас видел три раза за те полгода. Сперва в «Привале». Это единственный случай, который и Вы могли бы припомнить. Мне показалось тогда – знакомая. Из чахоточной санатории. Но откуда сияние, совершенство простоты, бархатное спокойствие?

Сходство бесспорное, только всё Ваше, мягко удлиненное, в той выступало углами. И вот, я могу поймать неуловимую нелепую связь – Вас обоих во мне – от первого неверного впечатления. Мне сразу же пришлось Вас окончательно разделить – простите за неловкое выражение. Сознание различало: Вы, спокойная, властная, она – надоедливо, скучно несчастливая. Тем неожиданнее о Вас стихи:

А мне Вас жаль, худые Ваши руки:

В них столько ждущей Вас и столько прошлой муки —

Мне бесконечно жаль.

Это ее «руки и муки». Ваша рука – изящная, стройная, безукоризненная. Но я невольно, не кривляясь, желая через жалость завлечь любовь, Вам писал. И стихи тяжелые – не умею выразить того, что в себе слышу. Теперь убедился, а тогда еще без колебания верил.

В «Привале» кисло в тот вечер, холодно, поэты бродят непристроенные. Кажется, всего два занятых столика, наш – довольно наглые молодые люди – и Ваш. Мы от скуки, и чтобы показать знакомство и влияние, уговариваем поэтов выступить. Они не очень рады знакомству и едва отвечают. Вы, наперекор времени, еще петербуржанка хорошего тона – замечаете только своих, Вам безразлично, имеются ли другие, и будут ли Вас забавлять.

Как вы сидите, мягко наклонившись, по-старинному грациозная, как поднимаются вместе с бокалом картинные пальцы, какое у Вас лицо, бледное, изящно удлиненное, и ровный блеск темных спокойных глаз и черных волос, как уютно из-за Вас у Вашего столика – это видение самое живое и теплое в моей памяти. Перехожу в восторженность, мне не свойственную, и досадны слова, неспособные передать именно эту позу, что-то раз и навсегда за меня решившую. В старых стихах и дневниках помню Ваши описания, более жаркие, более сложные и подробные – выходило одинаково непохоже.

Вероятно, было что-то духовнее, одухотвореннее слов. Люди прежних времен, преувеличивающие, непривыкшие жить без опоры, сказали бы «божественное» и на такое видение перенесли бы утерянную веру. Говорю «утерянную» – у кого же сразу две веры?

А у меня нет ни одной, я дальше в поисках правды и несчастливее их. Но и со мной разыгралось подобие той игры – потери и замены. Без громких предположений – утрата очаровательной, едва показанной, едва попробованной жизни.

В сущности, о главном я рассказал, вернее, снова на нем споткнулся. Можно остановиться, но теперь Вам и самой хочется разузнать, чем кончилась первая встреча, как произошли другие, незаметные и для меня важные, сколько Вы значили, значите, чему вдохновительница.

2.

Продолжилось ли слияние Вас и той санаторской знакомой или я нарочно себя уговорил, или придумал предлог подойти – сейчас уже не помню. Толчок, необходимость – это шло от меня, силу преодолеть смущение придавали мои молодые люди, не подталкиванье их, не смешки, а тот беззаботный хвастливый задор, который доводит до гораздо худшего.

Подойдя, я нагнулся к Вам и спросил что-то о санатории. Это вышло неубедительно и для той удивительной ночи кощунственно. Но Вы неожиданно помогли, Ваше ответное недоумение было таким любезным и благосклонным, как будто я мог и должен был подойти и ошибиться. Не делаю ложных приятных выводов – вы отвели мое выступление вполне по-светски. Но осталась надежда: неуклюжесть сглажена, Вы меня отметили и вдруг не забыли.

Вторая встреча в театре, я в большой и громкой компании, наша ложа – центр. Вы в соседней ложе. Ужасно мало помню. Вы стоите в коридоре, отсутствующая и чем-то поглощенная. Я стараюсь показать остроумие и оживление. Это, должно быть, один из последних спектаклей с подобранной прежней публикой. Мне приятно, что мои знакомые, я сам не хуже других, что мы одного круга с Вами. От того, что веду себя уверенно и обыкновенно, как другие – ничего неправильного, слабого или смешного – начинаю надеяться. Обманчивая простота Вашего соседства, доступность дружбы, как доступными кажутся чужое близкое богатство, везение или способности – и я хладнокровно откладываю, будто бы по своей воле, то, чего всё равно не могу добиться. Не знаю, придумались ли потом или действительно были случайно запомнившиеся подробности: бронзовые туфельки, суетливость Ваших друзей, что Вы нервничали…

Вам кажется непростительной моя забывчивость. Но она должна убедить, насколько всё письмо не Dichtung. Ведь творить – это легкомысленно сочетать бывшее и возможное, свое и чужое, это широта произвольно растяжимая. А вот держаться правды, ограничить себя совестливой передачей обрывков, непонятно расклеившихся в памяти – Вы сами видите, до чего выходит бедно.

Третья встреча – можете смеяться – манифестация за Учредительное собрание. Ее разогнали. Толпа бежит по разным улицам – и по нашей. Какие-то люди поднялись к нам в четвертый этаж – спрятаться, переждать. Нарочно, им назло спускаюсь и остаюсь на ступеньке подъезда. Мимо меня особенно тесное движение: каждому хочется безопасности, вот так спокойно идти по своему делу, тротуары как бы защитный цвет. Неожиданно Вы – почему Вы – вдвоем с приятельницей пронеслись, тяжело дыша, и тут же исчезли. Лицо у Вас в пятнах, погрубевшее от страха.

Это воспоминание нисколько Вас не роняет. Напротив, Вы ближе, и весело улыбаюсь, как ошибке учителя, как шалости тихого ребенка, шалости нерассчитанной, испугавшей его самого.

Больше Вас не видал. Рассказывать, какой Вы были после, вдали от себя – это целая молодость и начало зрелых лет. Выберу немногое, запомнившееся острее.

Бегство и тюрьма в пограничном городе, где никто не поможет. Ощущение брошенности, гнетущей потусторонности. Трудно передать, что было, никогда не мог эти два месяца воскресить, как невозможно живому видеть, осязать смерть. Между тем за все годы спешки и вечного страха что-то позабыть и растерять, тюрьма – единственная остановка. В обеспеченно медленных тюремных днях могло обозначиться прояснение, которое осталось бы на потом. Очевидно, не сумел привыкнуть: мешало незнание, когда и чем кончится, то шалая надежда, то глупый голод.

Нас столько набилось народу, что ночью на нарах люди «ворочались по команде». Общество темное – контрабандисты и самогонщики. Почему-то не было других, хотя бы из пойманных беглецов.

Я подружился с двумя. Один – недовольный большевик, фельдшер, измученный мягкий человек. С ним разговоры о ненужности зла и мести, о прощении, о добре. Мне страстно хотелось выбраться из грязи, задобрить судьбу, поверить в хороший исход, и от жалости к себе возникала потребность утешать – не этих скучных бедняков, нет, кого-то подлинного и далекого, сладко сливавшегося с Вами. Другая дружба тоже приводила к Вам: гвардейский солдат, родные петербургские имена, восхваления прежней жизни. Я понимал их призрачность и слабел – напоминание о невозможном в такой обстановке, в эти решающие дни.

Иногда подолгу воображал, как в детстве – подробно, уютно, не видя неисполнимости. Это выручало, и в окончательно скверные минуты говорил себе, сперва иронически: ну, попробую, она… Воображению помогало ходить, и вот, без конца шагаю взад и вперед. Я не один, и нам не стыдно остальных – в тюрьме мало считаются и не мешают.

Кажется, я вел себя прилично, не заискивал на допросах и со всеми ладил, оставляя холодок. В спорах меня спрашивали – тогда хотелось, чтобы Вы подсмотрели и похвалили.

Давно знаю: я безопорный человек, с навязчивым страхом одиночества и несвободы. Любое против себя усилие – скажем, заучивать, читать, переносить опасность – я сразу отрезан от всего света, заманчивого, другим доступного. И терпеть должен ради кого-то, воображая приход и сочувствие.

Неожиданно и без оснований меня выпустили. Первое впечатление – отодвинулся, исчез предел, и нет конца возможностям и времени. Удовольствие выбирать собеседника, знать, который час, вкусно обедать значило меньше, чем эта беззаботность, пустая и легкая. Она вытеснила остальное: тяжести, определенности, даже Вас – не стало.

Уверен, иным дается навсегда то недолгое мое состояние. Его не объяснить – какое-то качание в такт событиям и дням, оттого удачливость и ни одной тревоги. Повторяю, оно длилось недолго. Вот поймите: не гонюсь непременно за плохим, но не люблю быть счастливее себя, изменять чему-то трудному, мне положенному. И тогда, среди легкости и беспечности, вдруг захотелось к чему-нибудь притянуться, вспомнить, погрустить. Отчетливо, опять по-старому, Вы возникли и ускоряли неизбежное протрезвение. А я, в новой стране, с чужими людьми, оказался всегдашний – неспокойный и тяжелый.

С тех пор бывала всякая беспорядочность – захлебывание удачей, полоса какой-то затравленности. Я шатался, мудрил, не искал – вернее, колея сама неожиданно находилась.

3.

Мальчик, о котором писал вначале, часто ко мне приходит. Как многие молодые люди из России, он самонадеян и грубоват. Я бы с ним перестал встречаться, но он один знает о Вашей жизни, видел маленькие приемы, гостей и платья, получает длинные письма. Последним не верю – они скорее коротенькие и редкие – по взятой на себя обязанности, чтобы еще один помнил.

Его рассказы поверхностны и недостоверны. За ними, вспоминая давние взволнованные мои расспрашивания, с трудом устанавливаю, как на самом деле. Все-таки стараюсь поощрять, не очень себя выдавая.

По-видимому, Вы центр уцелевшего утонченного круга. Гостеприимный дом, не мешающий муж, друзья довольно подобранные, с каждым кусочек отношения. Случайные люди тоже должны верить Вашей теплоте и безукоризненной заботливости. Мой глупеныш, пожалуй, на том и удержался.

Любопытно, ни он, ни кто другой о Вас скверно не сплетничает. В переводе на условный язык Вы «хозяйка салона», а не «любовница».

Точно представляю свое место при Вас. Вы – обыкновенная женщина, в меру умная и злая, с поэтической внешностью, со смутной потребностью ее оправдать, не слишком себя связывая. Меня до сих пор – совершенно напрасно – считают скрытым поэтом, возвышенным и сложным. Моя влюбленность – какое удобное доказательство Вашей возвышенности. На людях идиллия, наедине ничего не добиваюсь по мягкости и слабости, и Вы на мне еще срываете недовольство трудной ролью.

Вам жаль, что я стараюсь вскрыть незаслуженность, незаконность мною же расхваленного выбора, Вам досадно это упорное вглядывание и кажется, будто я ошибаюсь. Вы правы, стоило ли так трогательно начинать, чтобы кончить развенчиванием. Мне не хотелось Вас огорчать, но, однажды прозрев, не могу ослепнуть. В этом моя современность, причина неверия, нелюбви, того, что вознес Вас наполовину – теряю и нахожу.

И все-таки, какая бы вы ни были, какой бы я при вас ни оказался, страстно жалею, что обстоятельства нас не столкнули. В нашем схождении, в моей «самоотдаче», мало Вам нужной, приятной между прочим, есть что-то правильное, окончательно устраивающее каждого из нас. Этого не доказать. Возможно, что мои такие решительные утверждения – позорная выдумка. Но столько лет уверен в какой-то своей о Вас правоте, столько лет отчетливо вижу то, что так хорошо сейчас называть осязаемыми словами – а за годы нельзя не простить. Подумайте, половина молодости, притом более страшная, более горькая и ответственная.

Мне хочется вспомнить еще случаи, когда особенно сильно тянулся к Вам. Выходило, как будто из-за женщины, из-за плохой любви, как будто спасаюсь от грубости и от ревности. На самом деле то же, что после тюрьмы: попав в тупик, в область чужую и бесплодную, среди разлада ищу с Вашей помощью верный тон.

Лето, маленькая гостиная в пустой квартире, тесный жаркий диван. Она – холеная иностранка со страстностью осторожных женщин, терпеливой и ненасытной. У нас давнишняя игра и теперь медленное наслаждение от того, что наконец дорвались, никто не помешает, и не будет борьбы. Она снимает, отстегнув, чулок и с улыбкой протягивает полную ногу – прохладная, мягкая кожа, ослепительный педикюр.

Неожиданно позвонили: что это – недоразумение, письмо, муж? Она неузнаваемо потускнела, сгорбилась и, схватив туфлю и чулок, грузно хромая, поскакала в спальную. У меня даже не досада – чувство такой тоскливой отчужденности, такой недоступности настоящей жизни, что хочется всё кинуть, запереться и застыть. По живому режет секундное сознание: мне суждено знать верное, идти по неверному. Снова звонок настойчивый. С горьким безразличием, не спеша, иду открывать.

Я не предвидел, что эта чужая, себя навязавшая женщина – после такого начала – захватит, исковеркает волю, будет долго мучить. Бывает полоса – длинный скучный день, вечером какая-нибудь заботливость. Привыкаешь ждать, сперва с досадой, что надоело, что рад бы избавиться. Потом легко получаемое сочувствие, искусная соблазнительность избалуют, и случайный перерыв поразит, докажет, как невыносимо снова впасть в одиночество.

В том, что дается и отнимается, незаметно опасная сила, одинаковая для больших и маленьких. Стоит ей подчиниться – и уже никак не вырваться. Нас подстерегает чужое желание, если оно густое и настойчивое, намеренная или нечаянная игра. Чаще всего мы сами создаем привычку и ее лишение.

Вот и я, по беспечности, по лени, из вежливости, сам окружил себя одним, исключил остальное. Разыгралось до смешного просто.

Но чувство получилось, как после самоуговаривания, как из необходимости – с трещинкой. Эта трещинка искусственности сказалась особенно на плохом.

Его и было больше, всё, что бывает, – страх, потом очевидность охлаждения, соперничества, потери. Но я не мог до конца горевать, не имел права себя распустить на отчаяние именно из-за смутного ощущения, что не то. Выходило достойнее, как всегда, если напрягаешься и себя пересиливаешь, но тяжелее – ни смысла, ни опоры.

Мне так приятно Вам писать правду, что не могу скрывать: всё это происходит теперь. У меня самое унизительное для мужчины время – выпрашиваю встречи и объяснения и ничего не могу объяснить: неблагожелательность мертвит, спутывает самые убедительные, столько раз себе повторенные слова. Я всё знаю – и что не должен видеть, и когда следует уходить, и как позорно стараться дотронуться, вызывая одну брезгливость, и как стыдно напоказ удерживаться от слез. Ей, самодурной, до суровости сильной и нисколько не чувствительной женщине, ясной европеянке, мешает, давно уже не льстит, моя пресная покорность. Она так далеко ушла, что и ревности не вызвать. И все-таки злорадствую: у нее уверенность, что я ее любил, люблю, что она единственная. Между тем она заместительница, Вам же, кажется, стоит присниться, чтобы с корнем, навсегда, без единого воспоминания, ее вырвать. Появись мы с Вами рядышком, ее ударит: вот настоящее, несомненное, жаль…

Вам смешно – детские мечты, маленькая любовная перед собой месть, письмо разгадано. Не буду Вас убеждать, не ради того пишу. Но так ясно иное, я так уверен, что и Вы поймете. Со всей прямотой говорю: да, есть и попытка мстить и детское воображение. Может быть, от них – поверхностный толчок. А дальше и вглубь упрямое, единственное желание немедленно, сейчас же до Вас добраться, и эта безнадежность сильнее того – о ней отчаяния. Правда, не забываю злорадствовать, что эта безнадежность сильнее, но в нас столько сочетается и одно так не умаляет другого.

Я часто думаю о людях дела. Они не боятся унизительных повторных просьб, они через скучные препятствия видят результат. Почему же у меня в самом важном нет выдержки добиваться – идти напролом или хитрить.

Вот и теперь вы около меня, с вашей помощью снова освобождаюсь от большой боли, становлюсь на какое-то грустное и мудрое свое место. С собой справиться хватает воли, и все-таки не переброшу ее на внешнее, не постараюсь Вас увидать, построить ту нашу неравную правильную идиллию.

Вам было суждено звать издалека, разрушая привлекательность простого уюта. Во мне ослабела потребность того, что из-за Вас кажется половинным и некрасивым счастьем. Но самый жар молитвенных порываний, непримененной доброты, сохранен и скажется. Пока темные поиски, глухая работа, только возможность новой замены, в которой – знаю – мое призвание.

Я устал и как-то особенно неспокоен – может быть, из-за тона письма: честность, не вызванная отношениями, легко их прервет, а я пишу, чтобы они были. Все мы одинаково нуждаемся в чем-то вроде женского благословения и сами не рады, если добьемся его обманом. Видите – напрашиваюсь, чтобы Вы ответили, похвалили за искренность, обнадежили.

Во мне мало гордости – буду считать дни.

Две судьбы

1.

У НАС, теперешних людей, нет легкой, обыкновенной, связанной жизни, и прошлое наше расколото: сперва один воздух, потом другой – горше. Пускай старые еще окружены прежним, а у молодых оно вытеснено, забыто – им же спокойнее. Но мы, стареющие и начинающие стареть, мы совместили обе невероятные крайности, часто их сопоставляем и тогда готовы просто улыбнуться тому, до чего они в нас и живы и раздельны. Только это не поражает нас раздвоением и слабостью, скорее придает новую медленную силу – от всего охваченного, от самой возможности прежнее и новое головокружительно-наглядно охватить. И каждый раз, как в трезвые наши дни чудом ворвется что-то из того, счастливого, воздуха – воспоминание, случайно ожившее, или человек, давно не виденный – мы по-тяжелому вдохновеннее и сильнее.

Такая неточная, еле уловленная последовательность иногда нечаянно промелькнет, обрадует – что-то найдено – и вдруг досадно забудется, пока громкий запоминающийся повод к ней опять не приведет, чтобы уже надолго закрепить. Вот эти слова о сопоставлении – боюсь, не довольно ясные – тоже как-то мелькнули, затерялись, и случайный повод, их воскресивший, недавняя встреча, сперва очаровательная, затем горько и странно обернувшаяся. Я собирался к людям, к едва знакомым, и заранее предвидел покорную скуку, которая всегда у меня бывает, если должен следить за разговором, придумывать ответы, занимать – только в минуты разряжения и лени, став зрителем, себя распустив, я любопытен к чужому и новому и чему-то учусь. Но в том случае следовало подтянуться – на всё время и без малейшего отступления.

Меня заставил пойти приятель, склонный в каком угодно кругу «искать человека», преувеличивать и потом непременно делиться своей «находкой». Я чересчур сам чувствителен ко всякому недоверию, спору или насмешке, чтобы еще других расхолаживать и обижать – и вот нехотя подчинился.

Совсем непонятно, откуда взялись у моего приятеля преувеличенные надежды и обещания – я немного знал хозяев, по ним судил о гостях и мог легко предсказать, какой будет тон и разговор: сначала о книгах или картинах (остатки всем надоевшей светскости), потом о единственно нужном – сколько такой-то зарабатывает и почему устроился лучше других. Вероятно, всё так именно и происходило, но я ничего не заметил и забыл о своем решении подтянуться, о предвидении скуки, о времени, поглощенный одним – что близко от меня Нина Павловна Р., петербургская дама. Я помню ее с довоенных балов, с подстроенных мною, будто бы нечаянных, встреч в желто-зеленом дачном поезде, и еще теперь холодею от тогдашней какой-то благословенной недосягаемости. У каждого есть воспоминание, всё по-новому трогающее и столь остро сохраненное, что даже в мертвые дни, даже будучи вызвано искусственно, оно от первого усилия, как заколдованное, оживает. У меня одно из немногих – бальный зал, где мы, неведомые студенты, восхищенно шепчемся в своем глухо-провинциальном углу, а Нина Павловна проходит мимо нас, рассеянно замкнутая, высокая и худая, и трогательно обнажена разрезом платья крепко-округлая нога.

В Париже не досягаемости нет, русские произвольно и скучно перемешались, и любые сближения, самые нелепые встречи стали возможны. Вот здесь, за столом, почти напротив, Нина Павловна, казавшаяся раньше полупризрачной, далекой, воображаемой, сейчас воплотившаяся и чудесно на себя, прежнюю, похожая – тот же маленький нос с горбинкой, спокойное бледное лицо, та же рассеянная вежливость, за которой редкая, каждый раз ошеломляющая, непонятная нам женская независимость. Нина Павловна улыбается – всем одинаково – легким шевелением губ и блеском равнодушных глаз, никого кругом не замечая и не вслушиваясь в отдельные слова, как будто она иностранка, не знает нашего языка, но доброжелательна и тактична. Я настойчиво ее разглядываю, не торопясь – времени сколько угодно – и наслаждаясь тем, что она рядом и не может противиться моему настойчивому разглядыванию. Этим довольствуюсь: я больше всего люблю то разгоряченно-мечтательное состояние, когда кажется, что хорошее непременно случится, а пока можно всякое усилие (по-богатому, по-обеспеченному) отложить, и вот особая прелесть – еще не обязался, еще приятно свободен и все-таки ничего не пропущу. Такое нелепое самоуговариванье вряд ли ведет к удаче, но за ним легкое утешение – поза благородно-сдержанная.

Направо от Нины Павловны, как раз против меня – приятель. Он назначил себе каждую минуту «искать», при этом нетерпеливо; он требователен и часто отпугивает вопросами, которые считает вопросами «по существу», которые многим кажутся смелыми, даже нескромными. Впрочем, Нина Павловна слушает одобрительно, как будто ее веселят, как будто способ собеседника занятный, смешной, новый, и отвечает ему коротко, в тон, иногда полуулыбкой или кивком головы. Мой приятель, обрадованный поддержкой, всё уверенней руководит разговором, старается и меня втянуть, покровительственно настаивает – мы на людях спевшаяся пара, наводим друг друга на выигрышное, и ему удобно оспаривать именно мои слова – но я устраняюсь и радуюсь, что не дал себя сбить, что по-взрослому выбрал то, чего хотел, и могу, молчаливо поглощенный, без устали любоваться. Мне удивительно обращение Нины Павловны с моим приятелем: он недавний, здешний, такой же, каким сделался я – это внимание и меня возвышает. Еще удивительнее просто видеть их рядом: они несоединимое, два разных моих времени, исполнение страшного сна, вроде того, детского, в котором непонятно очутились вместе гимназические и дачные друзья, который впервые показал, что я здесь и там, что это разное, что меня на оба хватает с избытком.

2.

Я люблю под вечер, после службы, – с головой еще затуманенной – гулять по городу, о себе не думать, себя не помнить в оглушающей уличной толкотне и потом заходить, куда попало, особенно в места блестящие и богатые. Не завидую людям, тратящим без счета, нисколько не восхищаюсь, но часто их холеное спокойствие, благообразие, манеры, помогают и мне отдохнуть от дневной ежеминутной грубости, и тогда, смешавшись с этими чужими, ничего не требующими людьми, блаженно полуотсутствую, могу быть занят любимой своей игрой – молчаливых надежд и ожиданий. Такая обстановка, богатая, удобная, ни к чему не обязывающая – читальни и холлы больших отелей, где человек аккуратно скромный похож на многих других и не кажется бедняком и самозванцем.

Вот так под вечер – вскоре после того чая – я однажды долго бродил и зашел в отель на Елисейских Полях, всесветно знаменитый. По огромному парадному коридору, опоясывающему весь нижний этаж, мимо разрисованных женщин, стройных и соблазнительных, мимо витрин, где выставлены игрушечные негритянки, курчавые, в красных бантах, и мудреные эмалевые пудреницы – не спеша, устало (как будто скучая в привычном месте) – я направился в библиотечный зал, неожиданно скромный и мрачный. Это большая тусклая комната, с грязным ковром, с тяжелой кабинетной мебелью, с книжными шкафами, которые – после шумной гостиничной яркости – кажутся лишними, как и всё это чинное, выцветшее, словно нарочно заброшенное помещение. Посередине (новое доказательство чьей-то намеренной небрежности) простой неуклюжий стол для журналов и газет. Я готовился к обычному удовольствию – взять английский «magazine», растянуться в огромном сонном кресле и пустить свое ленивое взрослое воображение по следам уже проложенным, чтобы смешались в одно (как это бывало и раньше) белокурые барышни на картинках, чинные люди кругом, мои уютные о себе и о них выдумки.

Когда вошел, единственное, что увидел – была (как и в тот день, за чаем) Нина Павловна. Она сидела у самой двери – справа – перед удобным маленьким секретером и что-то, слегка нагнувшись, писала. Мне захотелось чуть-чуть помедлить, немного еще отложить ставшую неминуемой встречу, сделать ее нечаянней и милей – я постарался пройти незамеченным и слева стал обходить длинный стол с газетами, как будто отыскивая нужную. Обойдя весь стол, поравнявшись с Ниной Павловной, остановился и сверху, сзади, взглянул – вероятно, без умысла (плохо помню эти первые минуты) – на письмо, которое она, как-то спокойно выпрямившись, держала в руках и перечитывала. Передо мной мелькнули на сине-сером листке отдельные инициалы и герб, несколько строк тонким бледным почерком, в конце слова: «должна умереть, простите».

Я остался, как был – ни жалости, ни испуга. Говорят, не счастие, внезапное горе доходят не сразу, и сперва их только отмечает беспечно равнодушный ум. Это неверно о моей тогдашней холодности; просто Нина Павловна мне чужая, почти придуманная, и не она трогает и волнует, а что-то из прежней жизни, с ней связанное, из-за нее возникающее и вдруг ошеломительно сильное – полудетские мои ожидания, глупая сладкая тоска, первая – безлюбовная именно ей преданность. Но в том случае, не придуманном, не из памяти, наглядно близком – перед изящной малознакомой женщиной, решившей умереть – я растерялся и лишь вяло соображал: вот и она в новом (странно – как все другие), и этим новым побеждена, а мне какая-то ее тайна неожиданно открылась, и значит, должен быть способ осторожно, безошибочно – умно заговорить. Я снова – только в обратном направлении – обошел длинный стол с газетами и в упор уставился на Нину Павловну, чуть не подталкивая мысленно, чтобы она, наконец, меня заметила, и беспомощно зная, как это невыгодно – вдруг откуда-то появиться и напугать. Но она нисколько не удивилась, дружелюбно вежливая, с обычным неуловимым холодком.

– Вы… как сюда попали? Здесь грубые люди, дурной тон. Вам наверное тоже не по себе?

– Мне всё равно, где быть.

Такой ответ должен был, по расчету, меня приблизить к безнадежному решению Нины Павловны, к ее, вероятно, смертельному равнодушию, а молчание – одобряющее – еще прибавило смелости и упрямства.

– Мы много о вас говорили с моим приятелем и – представьте – впервые поссорились (неловкий прием, чтобы вызвать хоть какой-нибудь выручающий вопрос).

– Ваш друг… он забавный.

Я совсем не умею направлять разговор и поддаюсь любому его течению, даже явно мне портящему или бесцельному. К тому же и Нина Павловна меня не поддерживала, плохо слушала, отвечала незначащими фразами, где-то уже слышанными и обидно чужими. Впрочем, она была права, если в такую минуту хотела от меня отделаться. Я же не унимался, решив, что должен помочь, что именно «в такую минуту» необязательна условная деликатность, что надо себя, свое досадное неумение как-нибудь, хотя бы насильно, перехитрить.

– Вы сами, Нина Павловна, сейчас не ждете никого?

– Я здесь живу… всегда, если приезжаю с юга. Муж мой это завел, и так осталось.

– Я не знаю вашего мужа, но вас помню давно и хорошо.

– Да, я старая.

– Я вас не только помню. Вы много для меня значили, – простите, что так говорю – но ведь это история.

– Увы, история – как обидно узнавать, что я когда-то «значила». У меня ведь ничего не было – пустота.

– Какое грустное слово. У меня всегда что-то было, а если нет, так стремление, воспоминания – ведь и это заполняет, и без этого просто нельзя.

– Вот мне и хочется понять, как у других – зачем, не знаю сама. Если вам не надо уходить, там в углу свободные кресла – давайте сядемте, хорошо?

Она встала и показалась мне удивительно легкой, нарядной и ничуть не постаревшей. То, что она такая, и в то же время смягчилась, потеплела, поддалась, что какое-то отношение с ней, молодой и необыкновенной – наконец, не выдумка, меня обрадовало почти по-наивному, как иногда радует ребенка взрослая поза, долго недостижимая и вдруг, чудом, удавшаяся. Мы продолжали разговаривать полулежа – в невольной уютной близости – и еле слышно, подчиняясь, как всё в этой комнате, заведенному издавна этикету.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.