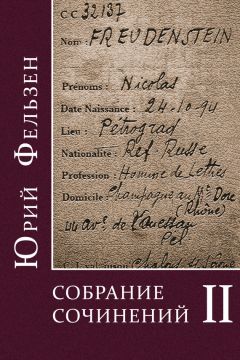

Текст книги "Собрание сочинений. Том II"

Автор книги: Юрий Фельзен

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)

Панмонголизм (маленький фельетон)

Панмонголизм! Хоть имя дико,

Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев.

Недаром это двустишие избрано эпиграфом к знаменитому стихотворению Блока «Скифы», которое с полным правом считается манифестом взбунтовавшейся, ставшей на дыбы России.

Привожу на память чистосердечные признания «манифеста»:

Да, скифы мы! Да, азиаты мы,

С раскосыми и жадными очами!

И дальше, деликатная угроза:

Расступимся! Мы обернемся к вам

Своею азиатской рожей!

О, мы были все свидетелями осуществления этой угрозы. К нам, действительно, обернулись «азиатской рожей», и мы даже не разглядели, было ли у них и другое, европейское лицо.

Чего хотели от нас эти странные угрюмые люди, такие важные и недоступные в течение четырех месяцев, такие быстрые в последний день? Во имя чего пировали они, сидя, как татары после Калки, на наших хрустящих ломающихся костях? Почему совершали непонятные акты политической мудрости, мобилизовали враждебную себе молодежь, спорили с какой-то другой Совдепией из-за Двинска, зачем вернулись после первого бегства в обреченную неприятелю Ригу и, главное, свезли обратно весь свой скарб, всё награбленное «награбленное»? Правда, многое станет ясным, если вспомнить реноме присяжного поверенного Стучки в адвокатском сословии в Петрограде во времена не столь отдаленные. Он считался пятым с конца по уму.

Но долой сплетни! Я хочу вернуться к своей основной теме и запечатлеть все восточные черты, проявленные нашими недавними гастролерами. Лучшие из них были фанатичны.

У каждого варвара, у каждого дикаря свой божок, свой идол, которого то молят, а то стращают и подгоняют, смотря по обстоятельствам. Наши рижские молодцы, вслед за своими русскими хозяевами, верили в Мировую Революцию и мне до сих пор неясно, как она не произошла. К антантскому и немецкому пролетариату обращались с сердечной мольбой, с дружеским укором, с подмигиванием на Венгрию (берите с нее пример!), со словами «печали и гнева». Когда же всё это не помогало, мировую революцию делали здесь, по методу гоголевской гамбургской луны. Кто не помнит вечные забастовки в Глазго, демонстрации в Лионе, волнения даже в Севилье и Гренаде, где «живут, как известно, испанцы», которые, думается мне, еще очень далеки от большевиков.

Наряду с фанатизмом невольно бросается в глаза чисто азиатская жестокость этих калифов на час. О ней больно и тяжело писать, и траур, в который облеклись лучшие семьи в городе, слишком многое говорит пережившим.

А их, несомненно, восточное влечение ко всякой пышности, уличные процессии по любому поводу, будь то мертворожденная революция в Баварии или похороны никому неизвестного Пеннеса, их китайские пагоды на Эспланаде, набеленные столбы, вся эта кричащая и хвастливая пестрота – как не шла она нарядной европейской Риге.

Странное дело! Как истинные азиаты, большевики никого и ни в чем не старались убедить. Или уверуй сразу, или голову с плеч долой. Приходилось до поры да времени, «до немцев» уверовать, т. е. молчать, выражая на лице согласие и прочие добрые чувства. И мы научились молчать и мы дичали внешне и внутренно, а главное, теряли надежду.

Нас почти уверили, что монголы и монгольствующие действительно завладевают миром, что желтая опасность перестала быть опасностью и вылилась в московский Интернационал, что какой-нибудь ерундовый Бейка непобедим.

Но Бейку побили, незваных гостей спустили с лестницы, ex Oriente lux спрятался, и европейское начало торжествует. Еще легкие сдавлены желтой пылью, еще мозг заморочен желтой бранью тезисов Зиновьева, еще в желудках монгольская пустыня Гоби, однако и это всё пройдет. Только трудно теперь, познавши все прелести монгольского пленения, примириться с тем, что пол-России в его цепкой власти.

Я сижу в тихой и скромной обстановке, я, поверьте, незлобный человек, однако, монгольщина отразилась и на мне в виде неудержимой жажды мести. Восточное поверье говорит, что нет более сладкого чувства у человека, и, кажется, оно право. Не я один заражен этой болезнью, порожденной законом дикаря или, что схоже, методом классовой борьбы. Не раз я слышал обывательские мнения по поводу большевистских превосходительств, весьма схожие с моими.

– Повесить безотлагательно.

– Сперва посадить на четвертую категорию, а потом повесить.

– Сперва повесить, а затем заставить извиниться перед Милюковым.

Не знаю, что вернее. Я невольно перехожу на более серьезный тон, и хочется бросить им те слова, которые в своем чванном, уже дважды мною процитированном «манифесте» бросили они:

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых нежных наших лапах.

Прощай, любовь! Фельетон

У меня характер неположительный, и я, с раскаяньем в душе, вношу легкомысленные ноты в общий строгий тон нашей серьезной рижской прессы. Что делать? Хочется взять отпуск от политики и заняться вопросами иного порядка, впрочем, тоже соприкасающимися с революциями, реакциями и войнами.

Я подойду к явлениям вчерашней, сегодняшней и завтрашней жизни с точки зрения влюбленного – не в героев современности, не в борьбу народов и классов или хотя бы в самые вздорные слухи (таких любителей развелось особенно много) – нет, просто влюбленного в женщину. Чем сейчас живет и дышит такой господин? Как отражается на нем наше безвременье?

Представьте себе: веселый месяц май (по-старому), сирень, прохладный ветерок, на небе, как полагается, днем – солнце, а ночью – луна и звезды. Из года в год, из поколения в поколение люди при таких обстоятельствах влюбляются по всем правилам, указанным поэтами, художниками, а также теоретиками полового подбора.

Все мы знаем, что с зарождением чувства зарождаются и препятствия: естественные в виде холодности объекта любви, искусственные в виде родителей, далеких расстояний или безденежья. Так было во все времена, при всех режимах, одинаково в верхах и низах.

Но вот разразилась мировая война, и элемент разлуки покрыл собою всё остальное. Правда, внесены были всевозможные коррективы: к раненым приставили сестер милосердия и сиделок, набрали ударниц, а коммунисты так даже и девушек с ружьями (honny soit qui mal у pense). He знаю, насколько помогли все эти меры. Думаю, что очень мало.

Хорошо или плохо, военная война кончилась, осталась гражданская война, да еще мирные переговоры и налаживающаяся мирная жизнь в далеком, недоступном для нас мире. Там, вероятно, и с любовью дело налаживается. У нас же в полосе гражданской войны с этим обстоит плохо.

Представляю себе день влюбленного. Утром собрался ехать на природу – хлопочи насчет разрешения. Пришел в умиленное состояние и хочешь поднести цветы, оказывается, твою любимую валюту не принимают, и надо менять деньги с чувствительной потерей на курсе, отчего страдает и качество букета. Наконец, вечер, чудный майский вечер, когда каждая аллея, в которой нет свидания, чувствует себя обиженной и осиротелой. И что же? Сиди дома, ибо осадное положение, и никак не выхлопотать Nachtausweis, а если и выхлопочешь, то с ним гулять всё равно не весело.

Я давно занят этой трагедией и придаю ей исключительно большое значение. Пусть не улыбается читатель, ибо я смотрю на данный вопрос вполне объективно, как моралист и, кроме того, сторонник продолжения рода человеческого. Подумал ли кто-нибудь, как это отразится на числе браков и рождений. Что будет с поэзией, музыкой, живописью, которые теряют свой источник вдохновения.

Не представляю себе, к каким ухищрениям в декамероновском вкусе прибегают теперь возлюбленные, чтобы видеться и больше, чем видеться. Или молодые люди, которым надлежит влюбиться, суживают деятельность до пределов своего дома. Не хочу также вникать в вопрос, как влияют на любовь партийные разногласия, как смотрят на возможность счастья своих детей либеральные Монтекки, сторонники блокады, и консервативные Капулетти, сторонники натиска. Я знаю только, что с любовью обстоит плачевно, и только прочное водворение гражданского мира может спасти положение.

А там, где решаются судьбы государств, в далекой Версали тоже плачет любовь. Лига Народов – самый новомодный брачный институт – трещит по всем швам. Иным не дают пожениться, у иных забирают приданое, а одна итальянская красавица, обиженная своим заокеанским кавалером, даже убежала от возмущения.

Два ночных парижских приключения

Обманчивость успеха. – Артистический русский ресторан. – Пьяное «бистро». – Разговор с молодой незнакомкой. – Неожиданные большевицкие обольщения. – Случай на Елисейских Полях. – Полицейский протокол. – Новое разочарование.

Видимость успеха нередко обманчива. Вспоминаю два сравнительно недавних случая, когда мне на личном опыте пришлось особенно наглядно в этом убедиться.

Я как-то ужинал с приятелем в скромном русском «бистро», на Монмартре. Не буду называть его имени, известного большинству русских парижан, особенно среднего достатка и даже ниже, чем среднего. По замыслу устроителей там должны были собираться бесчисленные русские артисты, выступающие в ночных учреждениях Монмартра – ресторанах, дансингах, кабаре.

Такой ресторан, с гостями из русских ночных артистов, на Монмартре уже имеется. Артисты приходили после утомительных своих выступлений, усталые, но довольные и веселые, плотно закусив и выпив, ночью, иногда под утро начинали увеселять друг друга, пели, танцевали, садились за рояль. Покойный Саша Макаров чудесно высвистывал свои песенки. Гулеско, давний любимец петербуржцев, с виду мрачный и тяжело-грустный турок, очаровывал своей буквально говорящею скрипкой. Володя Поляков из московской знаменитой цыганской семьи, высокий, крепкий, чернобровый и белозубый, что-то постоянно напевал своим басом. Помню, меня удивило приветствие его закадычного приятеля цыганского танцора Юры Михайлова, легкого, быстрого, с неожиданной во рту коллекцией почерневших золотых зубов, по-видимому, косвенным результатом какого-то жестокого столкновения. Приветствие это было: «Здравствуй, цыган – лошадь украл?» – и казалось непонятно, что так говорит именно цыган.

В этом ресторане, довольно благообразном, люди незаметно сидят до утра и со странно-непривычным чувством развертывают и читают утренние газеты. Но в том русском «бистро», в котором я со своим приятелем однажды ужинал, получилось совсем не так, как этого хотели его владельцы. Артисты приходили лишь изредка, компания сменялась каждый час, и шло беспробудное, неприятное, громкое пьянство.

В описываемый вечер мы с друзьями тоже немного выпили, и ужин, как говорится, затянулся далеко за полночь. Мои собутыльники, наговорившись вдоволь о политике, о литературе и о бессмысленных, с нашей точки зрения, французских нравах и обычаях, стали постепенно расходиться. Я, живущий на противоположном конце Парижа, поневоле должен был остаться и ждать утреннего метро; т. е. высидеть до половины шестого.

Я начал присматриваться к окружающим. Около меня была большая и многим известная компания грузинских князей, говоривших то по-грузински, то по-русски, сравнительно трезвая, во главе с патриархальным высоким седым господином, популярным в русских военных кругах. Напротив нас – очень близко, в узеньком ресторанном зале – сидели три русские дамы, две постарше, одна помоложе, неопределенной профессии и социального положения. Младшая была или представлялась совершенно пьяной. Тонкая, стройная, интересная, она проигрывала от недостаточной общей холености, от какой-то неаккуратности в одежде, от подчеркнуто вульгарных манер.

Вскоре старшие ее приятельницы ушли, и она начала в упор глядеть на моих соседей-грузин, занятых своими, ведшимися полушепотом, явно дискретными и серьезными разговорами. Неожиданно она подняла рюмку и громко сказала:

– За здоровье армянского народа!

Я плохо разбираюсь в отношениях между собой различных кавказских национальностей. Но тост вышел крайне неуместным. Мои соседи мрачно замолчали, и только белобородый патриархальный князь нравоучительно заметил:

– Среди всяких народов бывают хорошие люди.

Молодая дама тоже заметила, что сделана непоправимая ошибка, и перенесла всё свое внимание на меня.

– Вы кого-нибудь ждете?

– Нет, я буду один.

– Ну, тогда я к вам пересяду. Мне домой еще не хочется.

К такому головокружительному успеху я вовсе не привык. К тому же мне действительно предстояло до утра сидеть одному, и я оживленно разговорился с этой несколько загадочной новой знакомой.

Она спросила меня, не занимаюсь ли я делами. Я не обратил внимания на вопрос и ответил что-то неопределенное. Неожиданно моя собеседница вызвалась мне помочь:

– У меня отличные связи в банках. Я вам устрою кредит, конечно, не очень большой, и всякие льготы в смысле платежей. Напрасно вы мне не верите. Я могу сделать очень много.

Пришлось объяснить, что я литератор, назвать свое имя, которое было ей, разумеется, совершенно незнакомо. Но она задумалась и стала будто бы сосредоточенно припоминать:

– Ах, да, читала и помню. Вы пишете недурно. Скажите, как вы относитесь к советской власти?

Это было высказано как-то без всякой подготовки. Я растерянно пожал плечами, и, по-видимому, мое молчание было истолковано, как частичное одобрение.

– Вы, вероятно, пишете нейтрально. Я не зря спрашиваю: я могу вам быть полезна.

Меня всё больше интриговал наш неожиданный и странный разговор, и я решил поддакивать, соглашаться, просить на словах о чем угодно, чтобы выяснить, кто моя таинственная собеседница, мистификаторша или действительно советская агентша. До этого мне только приходилось слышать о подобных случаях уговаривания и выспрашиванья. Здесь же мне казалась непонятной, неоправданной смелость первого шага, и «работа» выходила какой-то топорной. Впрочем, я рассуждал, что ведь как-нибудь должны чекистские сыщики приступать к решительным разговорам и по моему мирному виду новая приятельница могла предполагать, что я если и не поддамся ее чарам, то, по крайней мере, не донесу в полицию. Единственное, что еще смущало, почему она выбрала именно меня, большевикам явно неизвестного и неинтересного. Но и это легко было объяснить ее опьянением, предыдущими неудачами, прошедшей впустую – для оплачиваемой сыщицкой работы – ночью.

Через полчаса я уже добился некоторого к себе доверия, и она ласково и обещающе меня приглашала:

– Приходите завтра днем, у меня будут жена Луначарского с сестрой и еще очень хорошенькие женщины. У меня бывает чрезвычайно весело, и, уверяю вас, вы не раскаетесь. А там мы поговорим и о субсидии, и о том, чтобы вам печататься в «Госиздате». Только – если вы действительно пишете нейтрально.

Она, несомненно, увлеклась и преувеличивала, но какая-то доля правды, какие-то возможности чувствовались в ее словах. Понемногу она протрезвела, однако, продолжала настаивать на своих уговорах и обещаниях, и так было велико внушенное мною доверие, что она позволила себя проводить и дала на прощание свою визитную карточку. Жила она в солидном буржуазном доме, у одной из парижских застав, а на карточке значилось: «мадам Мари де Зуева». Я не явился к ней на прием и, по русско-интеллигентской дряблости (как она и рассчитывала), не донес на нее в полицию. Через несколько месяцев я узнал, что «Мариша Зуева» действительно существует, что она неразлучная подруга свояченицы Луначарского и что после неудачных попыток втереться в состоятельную эмигрантскую среду, она себя показала уже нескрываемою большевичкою.

* * *

Другой случай кажущегося успеха быстро превратился в нечто совсем другое, произошел также в Париже, но вначале казался еще более романтическим. Я однажды вечером куда-то спешил по «улице Елисейских Полей» и вдруг чуть ли не вплотную ко мне – я шел по краю тротуара – подъехал элегантный двухместный «Ситроен» и остановился. В нем сидели две дамы, хорошенькие, молодые или моложавые и на первый взгляд прекрасно одетые. Одна из них, та, что сидела за рулем, неожиданно ко мне обратилась:

– Мосье, нет ли у вас спичек.

К сожалению, спичек у меня не было, но красивую автомобилистку это не смутило и она спросила, который час, явно решив вступить со мною в разговор. Я ответил, что половина двенадцатого.

– Куда же вы направляетесь так поздно?

– Я хотел посидеть в каком-нибудь кафе.

– Но в кафе скучно. Поедемте куда-нибудь лучше. Садитесь между нами, мы с подругой немного потеснимся.

Я подумал о финансовом потрясении, которое может у меня вызвать такая поездка и попробовал откровенно в этом признаться:

– Поймите меня – я не американец.

Произошла легкая заминка, но обе дамы настаивали на своем и несколько неопределенно приглашали меня к себе. Мне поневоле представлялось, что вот начинается необыкновенное «шикарное приключение» – автомобиль, таинственные незнакомки – все то, что описывается в иных романах и чего не бывает в действительной жизни. Сладкие мои мечтания прервала весьма прозаическая подробность: около нас стоял полицейский – не знаю, откуда он появился – и уже собиралась толпа. Полицейский был самый обыкновенный – честный, усатый и добродушный, но допрашивал он с некоторой строгостью:

– Мадам, зачем вы обратились к этому господину?

– Он наш хороший знакомый.

– А как его фамилия?

Дамы недовольно промолчали. В публике засмеялись. Я тоже не мог объяснить, как фамилия новых моих знакомых, и все-таки попытался их и себя выгородить:

– Дамы просили у меня спички и хотели узнать который час, и, уверяю вас, мы больше ни о чем не говорили.

– Ну, да, да, это старо – всегда «спички» и всегда «который час». Мадам, покажите ваши документы.

На обеих женщин был составлен протокол. Я с ужасом думал, вот втянулся в дурацкую и даже непонятную историю, что у меня иностранный паспорт, что расправа коротка – возьмут и вышлют из Франции. Сознание безысходности и несправедливости совершенно меня подавляло. Между тем дамы, не попрощавшись, обозленные, резко-быстро отъехали. Я тоскливо ожидал, что сейчас и меня «запротоколят», но против ожидания, всё обошлось благополучно.

– Можете идти, вы мне более не нужны.

Тогда я осмелел и сам начал расспрашивать о причине строгости с бедными женщинами.

– Да они зарегистрированы у нас, а в Париже запрещается заниматься этой профессией в автомобиле и подъезжать и приставать к пешеходам. Поверьте, на них составлен далеко не первый и не последний протокол.

Так печально кончилось это мое «шикарное приключение», столь же неприятное для самолюбия, как и «приключение большевицкое», и, пожалуй, не менее поучительное.

Короли парижской биржи и ее жертвы

Парижане – поголовные игроки. – Магнаты биржи. – Конституция Ротшильдов. – Шум и толкотня на парижской бирже. – Сплошной картеж. – Сеансы одновременной игры. – Знакомство с Устриком. – Его борьба с крупными банками. – Попытка сблизиться с крупным немецким концерном. – Неудачное свидание.

Большинство французов, особенно парижан, очень азартные люди, и это, кажется, вопреки общему мнению, единственное у них отступление от чрезмерного житейского благоразумия. Как известно, чуть ли не все они поголовно копят деньги, но скопив, не держат их без всякого приложения в банке или сберегательной кассе, а ищут – хотя бы для части этих денег – «своих путей», нередко через биржу и через самые рискованные операции, к которым относятся сосредоточенно и серьезно.

Я знал одну очаровательную парижанку, веселую, милую и кокетливую. Про нее муж говорил, что пять раз в неделю она чуть ли не после обеда (по-нашему – ужина) ложится в кровать и, надев огромные роговые очки, изучает вечернюю биржевую газету, а утром, едва проснувшись, уже читает утренние сведения. Муж галантно прибавляет:

– У нее собственный счет у биржевого маклера, и я, конечно, не вмешиваюсь в ее дела. Кстати, она играет удачнее меня.

У нас также была кухарка, сварливая, старая бретонка, которая в дни падений и крахов так готовила, что ни к чему нельзя было прикоснуться. Упрекнуть ее тоже казалось невозможным. Ее бесцветные голубые глаза выражали молчаливый отпор и надежду, что все-таки мы поймем горестное ее состояние. Правда, в дни повышений, всё более редкие, она кормила на славу и бывала чрезвычайно изобретательной.

Средоточие всей этой азартной силы, захватывающей едва ли не всю столицу и, вероятно, половину страны – прославленная Парижская Биржа, которую туристы посещают столь же усердно, как Пантеон и Эйфелеву башню и на которой в свое время были сделаны величайшие европейские состояния и в первую очередь среди них – ротшильдовское.

Между прочим, теперь эти магнаты уже не «играют» в вульгарном смысле этого слова. Огромное имущество Ротшильдов, неделимое (не считая приданых ротшильдовским девицам – и довольно завидных, но ничтожных по сравнению со всей остальной наследственной «массой») и управляемое по какой-то старинной негласной конституции, разумеется, давит на биржу и «ведет» некоторые, важнейшие бумаги. Но здесь всё предусмотрено, известно наперед, и элемент неожиданности почти отсутствует. Перед войной один из молодых Ротшильдов вздумал играть за собственный счет и проиграл довольно основательно. Другому бы не сдобровать, но за него заплатили что-то около сотни миллионов и отправили его путешествовать. Вернулся он излеченным от биржевой болезни.

Трудно себе представить тот непрерывный шум и вой, который подымается на парижской бирже за несколько минут до половины первого и длится приблизительно два часа. Это внутри и снаружи – в кулисе продавцы и покупатели акций, представители банковских и маклерских домов выкрикивают курсы и предлагают свои бумаги. Взмах карандаша – и предложение принято и оба контрагента что-то быстро записывают в свои книжечки. Степень взаимного понимания доведена до предела, и если всё же бывают иные недоразумения, то лишь от недобросовестности, нередко вполне откровенной и даже издевающейся.

В сущности, вся парижская большая биржа – соединение множества отдельных бирж, на каждой из которых котируются пятнадцать-двадцать однородных бумаг. Курсы тех бумаг, что котируются внутри биржевого здания, немедленно изображаются электрическими буквами на особых высоких, отовсюду видных досках. Поручения для тех или иных сделок пишутся на специальных листках, которые разносятся бесчисленными хулиганистыми мальчишками. Многие из таких мальчишек, с детства приученные к игре и к использованию клиентов, впоследствии «выходят в люди» и делают карьеры самые неожиданные, но пока до карьеры они составляют бич парижской да и всякой биржи, всегда мчатся куда-то густой, ничем не останавливаемой толпой, и в голову им не приходит вас посторониться или обойти. Из-за них толкотня на бирже невообразимая. Притом еще новичку – а новичка сразу узнают каким-то непонятным образом – просто не дают проходу. С него сбивают шляпу, его уверяют, что он чей-то однополчанин и должен товарищей угостить, его ругают хладнокровно и нередко остроумно.

Вокруг биржи в бесчисленных прилегающих кафе сидят владельцы биржевых контор, мелкие маклера и постоянные профессиональные игроки. Среди последних двух категорий много русских, в прошлом самого разнообразного социального положения: имеются москвичи, петербургские купцы-гостинодворцы, помещики, гвардейские офицеры. Биржевиков дореволюционных между ними сравнительно мало. Большинство жалуется и, судя по разговорам, живется им неважно и профессия выбрана неудачная. Не менее их жалуются греки, румыны, турецкие армяне, которых тоже не перечесть. Один как раз удачливый игрок, в прошлом блестящий гвардеец, смеясь, объяснял мне свою тактику:

– Сперва я советуюсь с нашими русскими, затем с греками и румынами, а потом поступаю наоборот.

Свежий человек, который попадает в такое кафе, будет поражен одним странным явлением: в ожидании биржевых курсов буквально все посетители играют в карты. Прежде играли в «белот», введенный в моду знаменитой «мюзикхольной этуалью» Мистенгет. Теперь в этих кафе, как и повсюду, в моде единственно бридж, игра коммерческая, спокойная, разрешенная полицией. Но играют здесь крупно, азартно, по особой, прямо разбойничьей записи, и так увлекаются, что многие, рассеянно просмотрев последние биржевые курсы, которые их разоряют или обогащают, тут же сердятся на партнера из-за ерундовой ошибки, кричат, выходят из себя.

Эти люди настолько отравлены азартом, что им всегда нужно ощущение игры – и притом двойной или тройной. Я знал одного старого парижского биржевика, полуфранцуза, полувенца, элегантного, умного и ловкого, который без игры тотчас же начинал киснуть. Он придумал такое развлечение: в часы относительного делового затишья он приглашал «на гастроли» в свою контору хозяев и служащих из соседних контор. Служащие играли между собой в «белот», а он сам и хозяева крупно «ставили» на своих служащих и, кроме того, еще крупно играли между собой. Само собой разумеется, у каждого из них были купленные и запроданные бумаги, заключенные пари относительно ближайших скачек, и каждый из них, таким образом, сразу азартничал в нескольких разнообразных направлениях, как шахматист, дающий сеансы одновременной игры с двадцатью противниками. Когда в шесть часов конторы закрывались, мой приятель направлялся в хорошо известный стольким русским полушикарный карточный клуб – «Серкль Осман» – и буквально бежал по улице.

Вся эта «деятельность» кончилась для него плохо, несмотря на его ловкость и проницательность: он в короткое время «проел» собственное состояние, приданое жены, наследство очень богатого брата, но и сейчас он не унывает, ищет и находит какие-то посторонние бумаги, дела, и заработанные путем головоломных комбинаций деньги торопится спустить на бирже, на скачках или в клубе.

* * *

Сейчас много говорят о крахе Устрика и связанных с ним банков. Мне как-то пришлось с ним познакомиться, и несколько ближе я знал кое-кого из его соратников и друзей. Устрик не был бессмысленно-слепым игроком, как те, кого я только что описывал, но не был низкопробным спекулянтом, каким его изображают газеты. Он в течение десяти лет являлся центром влиятельной международной группы, желавшей не играть и не спекулировать, а властвовать на бирже, вести за собой биржу, как это делают Ротшильды, Лазары и Варбурги. Цель была слишком высока, слишком недостижима, и Устрика убили не сумасшедшие рискованные операции, а те самые с мировым именем, старые крупные банки, которым он хотел быть и становился равным.

Борьбу с Устриком, спекуляцию на понижение принадлежавших ему ценностей можно было видеть на бирже совсем наглядно: предлагали его бумаги, сколько бы их ни брали, всякие «Ольфра», «Эустансион», «Пежо», «Бланшиссери де Таон», изо дня в день, по всё более пониженным ценам, одни и те же таинственные люди, и после каждой новой сделки бумаги предлагали всё дешевле. Борьба происходила неравная и Устрик наконец не выдержал.

Но я помню его в более счастливые времена. Ему однажды предстояло принять представителя огромного немецкого концерна, и меня вызвали в качестве переводчика. Немец был, конечно, «Herr Doktor», сухощавый, косоглазый брюнет спортсменского типа, моложавый для своих тридцати восьми лет, даже несколько мальчишеского вида. У него было странное для немца свойство – опаздывать не на десять-пятнадцать минут, как иногда опаздывают в Европе, а на добрых полчаса или даже на час, как обычно опаздывают в России, и всё это почти без извинения, с какой-то уверенностью в своей правоте.

И в данном случае он опаздывал: какие-то заинтересованные в свидании лица, обиженные, уходили, другие, еще более заинтересованные и свидание устроившие, терпеливо ждали и уговаривали Устрика не обижаться. Через три четверти часа после назначенного времени доктор М. появился, как всегда, спокойный и хладнокровный:

– С этим сложным парижским сообщением никуда вовремя не попадешь.

Устрик решил невежливого немца наказать. Надо объяснить, что он – южанин, марселец (Марсель и в смысле анекдотов и в смысле произношения нечто вроде нашей Одессы), и что, как многие южане, он любит порисоваться и поактерствовать! Он принял докторам, в своем огромном деловом кабинете, похожем на дамский будуар, с коврами, с мягкой мебелью, с голыми белокурыми красавицами знаменитого японского художника Фужита. Устрик, холеный, тщательно, чуть-чуть фатовски одетый, сидел с утомленным видом, наполовину скрываемый грудой каких-то «досье».

Переводить мне почти не пришлось. Оба собеседника молчали, к огорчению людей, устроивших эту встречу. Каждый из них двоих ждал, что другой «сдастся» и выскажется первый. Неловкое, презрительно-молчаливое свидание длилось недолго. Когда мы уходили, немец как бы вскользь мне сказал:

– Wissen Sie, der Kerl ist nicht solide.

Я с удивлением вспоминаю эти его слова. В то время Устрик был на самой вершине успеха и на бирже являлся наиболее действенной, наиболее заметной силой.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.