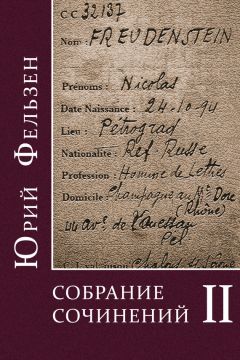

Текст книги "Собрание сочинений. Том II"

Автор книги: Юрий Фельзен

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)

Речь идет о серии романов Жюля Ромэна, выходящей под заглавием «Люди доброй воли» («Les hommes de bonne volonte»). В своем напыщенно-наивном предисловии автор предупреждает, что вынужден пока скрыть количество томов им задуманной эпопеи, так как боится читательского испуга. Он однако заранее уверен в неотрывном внимании читателя, в силе воздействия новых своих методов. Он пространно объясняет эти новые методы, их отличие от системы его предшественников – Бальзака, Золя, Марселя Пруста. Но сами объяснения настолько неопределенны, что уловить и передать их нельзя. Тут и широкое, искусственное понятие «унанимизма», и желание следовать кинематографическим приемам и множество других, столь же туманных указаний.

За короткое время вышло шесть книг – это, по-видимому, лишь самое начало. В первой из них, «6 октября», описано именно 6 октября 1908 года – Париж, улицы и домашняя обстановка бесчисленных героев Жюля Ромэна. Действительно, как в иных модных фильмах, нас заставляют смотреть сменяющие друг друга отрывки картин, казалось бы, не связанных между собой. В дальнейшем «метод перебрасывания» сохраняется, но дана возможность ненадолго сосредоточиться и на одном. Это утомительно, и нам представляется неоправданным; персонажи путаются, настроение не создается. Описательная сторона заполняет десятки страниц подряд и раздражает своей бесцельной добросовестностью. У читателя ощущение ненужно-сложного лабиринта, где нет выхода и легко затеряться и куда просто не хочется вступать.

Пересказать происходящее невозможно. У автора, очевидно, стремление охватить парижскую жизнь за последние четверть века, всю целиком, от ее верхов до низов. Он с одинаковым апломбом рассказывает о политических деятелях, о биржевых спекулянтах, о рабочих, о скромных буржуа. Огромность охвата идет в ущерб его глубине. В потоке случайных, мгновенно забываемых мелочей изредка мелькают забавные мысли и наблюдения. Их едва ли хватило бы на занимательную повесть. Многотомного романа они никак не подпирают.

Мориак, в своей статье, озаглавленной «roman-fleuve», не возражает против этого рода произведений, хотя и считает его не свойственным латинскому духу, зато он обрушивается на «roman-expres-long», роман, нарочито растянутый. Правда, он старается не обидеть Жюля Ромэна, но невольно подозреваешь, что упрек обращен именно к нему, и, пожалуй, трудно с Мориаком не согласиться.

Роман в миниатюреЧитая книгу Маргерит Юрсенар «Ее denier du reve», не удивляешься ее успеху у французских критиков. В ней поэтическая острота сливается с жизненной подлинностью, и как-то убедительна итальянская обстановка, хотя и передана французской писательницей. Старый вопрос о возможности постигнуть чужие нравы, людей и настроения, здесь, кажется, благоприятно разрешен.

Но во всем, и в композиции, и в соотношениях героев, есть какая-то словно умышленная укороченность. Даже метафоры и сравнения, нередко изобразительные, вдруг обрываются и не доводятся до конца.

Каждой детали, каждой мысли, развитию характеров уделено так обидно мало места, что роман получается «миниатюрный» – другого слова не подберу. Дело даже вовсе не в размере, вероятно, «Адольф»

Бенжамена Констана не длиннее. Но главные герои и несколько эпизодических фигур, введенных автором в эту удивительную книгу, размещены в ней с какой-то спокойной неторопливостью. Читателю «удобно», у него достаточно времени с ними сблизиться. Медленно нарастающая трагичность атмосферы постепенно доходит до своего законного завершения и полностью овладевает читателем.

Трагичность «романа» Маргерит Юрсенар тоже неподдельная, как и всё здесь, пожалуй, неподдельно, но вот неровное, чересчур «короткое дыхание» мешает глубине и неотразимости воздействия. Между тем развязка предельно заострена. Ряд хаотических лиц и быстро мелькающих сцен последовательно концентрируется вокруг одной героини, и она, никем не поддержанная, всеми осмеянная, решается на политическое убийство, сознавая свое одиночество и нелепую безнадежность такого поступка. Покушение не удается, Марчелла Сарте платится жизнью. Как ни странно, правдоподобие достигается, но впечатление слишком скоро рассеивается.

Героическое сопротивление«Хотя книга английского писателя Чарльза Моргана, “Фонтан”, имела исключительный успех, это всё же прекрасная книга», – так начал свою лекцию о ней один из лучших французских критиков, Шарль дю Бос. Впрочем, он сейчас же поправился: «В сущности успех всякой книги – ни за, ни против ее достоинств». Но от себя добавим, что успех именно этого романа отраден – в нем нет ни классовой демагогии, ни авантюрного сюжета, ни соблазняющей иных разрушительной силы, всего, что импонирует современному читателю. Напротив, Чарльз Морган говорит о творческой борьбе, о душевном здоровье, о бескорыстном интеллектуальном героизме.

В первые месяцы войны, после мрачных антверпенских боев, группа английских морских офицеров интернирована голландцами. Большинство англичан тяжело переносит вынужденное бездействие, в то время, как их товарищи находятся на фронте. Но один из них, тридцатилетний Льюис Алисон, отчасти доволен сложившимися обстоятельствами. Он всю жизнь смутно стремился к созерцательному одиночеству, но различные дела, по необходимости им предпринятые, неизменно его отрывали от размышлений. Теперь он может, наконец, погрузиться в систематическую работу; он начинает ее с не совсем еще определенными целями, но и такая подготовительная стадия его необычайно увлекает. Удивительно при этом уважение к его труду со стороны приятелей, рядовых английских офицеров. Авторитет Алисона настолько велик, что ему предлагают стать во главе заговора – попытки бежать на родину, чтобы снова отправиться в армию.

По чувству долга он немедленно соглашается, как ни хочется ему продолжать свою уединенную работу. Но заговор вскоре раскрыт, и молодые люди должны до прекращения войны оставаться в Голландии. Строгий режим постепенно смягчается, и Алисона приглашает к себе библиотекарем богатый помещик, барон ван-Лейден, женатый вторым браком на англичанке. Ее дочь, Жюли, в замужестве графиня Нарвиц, жена прусского полковника, родилась в Англии и считает себя англичанкой. Ей необыкновенно приятно постоянное присутствие соотечественника. Между ними возникают сначала неровные и сложные отношения, затем прочная любовная связь.

Было бы ошибкой думать, что основа их внутреннего сближения – патриотическая. Это скорее только нюанс, однако нюанс весьма показательный. Жюли и Алисон находят друг в друге единомышленников в самых возвышенных вопросах, они ведут бесконечные разговоры, всегда неожиданные и обостренно-содержательные, их взаимные требования до беспощадности суровы, и это приводит чуть ли не к прустовским любовным конфликтам, причем у автора обнаруживается необычайная проницательность и глубина. И вот на фоне такого «аи dessus de la melee» особенно трогательна патриотическая непреклонность.

Во время теннисного турнира Жюли узнает о ютландском поражении. Голландцы-германофилы злорадствуют. Жюли скрывает свой гнев и обиду, играя лучше, чем когда бы то ни было, «с той выдержкой, которую всегда соблюдала по традиции». Кажется, у одних англичан сохранилось это молчаливое благородство и умение без позы его передавать.

Счастливый роман Алисона прерывается с появлением Нарвица, мужа Жюли. Он трижды ранен, отравлен газами, искалечен и, в сущности, приезжает умирать. Ему больше и незачем жить. Германия разгромлена, революция неизбежна, новый мир, уже намечающийся в конце войны, ему беспредельно отвратителен. В Нарвице своеобразно сочетаются прусский аристократ, страстный приверженец индивидуалистической культуры и человек антично-стоического склада. Всё это – ценности, уничтоженные войной. Но, главное, что Нарвица отталкивает от жизни – доказанно-давняя нелюбовь к нему Жюли.

Несмотря на свое безразличие к мужу, она перестает встречаться с Алисоном, повинуясь врожденной порядочности и чувству чести. Любовники разлучены, их будущее неясно. По странному инстинкту, Нарвиц хочет познакомиться с Алисоном, о котором ему рассказывали хозяева. Их знакомство, их отношения и разговоры – едва ли не самое замечательное место в книге. Они во всем между собою несхожи, их разделяет еще неоконченная война, но что-то есть неуловимо-общее, что важнее внешних перегородок: они оба – люди самостоятельно и ответственно живущие, с воззрениями, опирающимися на личный их опыт, с обоснованным уважением и любопытством друг к другу, с одинаковой потребностью беспристрастно и как-то поэтически воспринимать мир. Вся книга Моргана – изумительное соединение поэтичности, точности и внутренней справедливости.

Алисон понимает, что Нарвиц духовно старше, зрелее его, что он больше выстрадал и большего достиг на том пути, который обоими избран. Неожиданная жертва этой близости – Жюли. Для нее дружба любовника и мужа неприемлема. Она старается о первом забыть, и, от жалости к Нарвицу, безупречно с ним нежна, что вначале у него вызывает необычайный жизненный подъем. Врачи говорят уже о чуде, но чудо продолжается недолго. Внезапно Нарвица осеняет, откуда у Жюли это жалостливое внимание: ее переродила любовь.

Происходит последнее объяснение, на мой взгляд, неудавшееся, обреченно-мелодраматическое. Нарвиц перед смертью как бы возвращает Алисону Жюли. Без громких слов, без неискренних протестов тот принимает предложение умирающего, пожалуй, нестерпимовеликодушное.

Вся книга насыщена особой духовной энергией, каждая фраза полновесна, эпизодические персонажи так же верны, как и главные. Центральная тема романа, если можно в сложнейшем произведении какую-либо тему считать основной, это – действенное, творческое созерцание.

«Созерцательная жизнь столь же редка, сколь всеобщее стремление к созерцанию, ибо оно для души то же самое, что половое влечение для тела, великая сила, движущая человечество». Такова «навязчивая идея» Алисона, а в дальнейшем Нарвиц обрушивается на теперешнее «мышление массами и классами», противное человеческой природе. Ведь мы одиноки в смерти и любви. Он также говорит о ложной действенности так называемых активных людей, противопоставляя им людей созерцательного склада, подлинных творцов и созидателей мира.

И в книге Моргана есть что-то созидательное, какая-то высокая надежда, притом вторичная, продуманная, а не наивная. В ней ощущается героическое сопротивление времени, и ее просветленную веру было бы интересно сравнить с жестоким неверием, с безутешностью Селина. Очевидно, современный человек одинаково соблазняется тем и другим и не знает, что ему выбрать.

Знаменательная неудачаС огорчением приходится отмечать, что последние книги Моруа как-то бледнее и слабее предыдущих. Судя по первым его произведениям, по «Доктору О’Грэди» и «Полковнику Брамблю», по отдельным страницам «Климатов», по содержательной биографии Дизраэли, он человек талантливый и умный. Что заставляет его писать столь небрежно?

Последний роман Моруа «Инстинкт счастья», явно ниже прежнего уровня. Банальная выдумка – жена скрывает от мужа, что единственная дочь – не от него. Он благороден, всё знает и молчит. Им помогает в затруднениях почтенная старая дама, которая тоже всё пережила и всё прощает. Тут же младшее поколение, «без запросов», деятельное и простое. Сентиментальные «отцы» немного чуждаются спортивных «детей». Но всё к лучшему, те и другие очень милы.

На протяжении двухсот пятидесяти страниц так обидно мало «новых слов», живых, смелых, собственных мыслей. Поневоле досадно за подлинного писателя. Боюсь, Моруа – одна из бесчисленных жертв обязательной теперь, грозной литературной сверхпродукции.

И смех, и грехN. R. F. выпустило любопытную книгу «Люди спешат» («Les hommes sont presses»). Автор ее – некая Жюльет Пари, по-видимому, наша соотечественница, скрывшаяся под псевдонимом. И русским и французским читателям стоит ознакомиться с книгой г-жи Пари. Это – забавное, остроумное, пускай не всегда правдоподобное высмеивание советского, эмигрантского и западно-буржуазного мира.

Книга составлена в виде столь модного ныне «монтажа», но и самый этот прием явно вышучивается и снижается. Дневник эмигрантского «эстета», Дмитрия Бурова, чудом попадающего в Москву, чередуется с письмами оттуда же французского инженера-дельца, Клода Оливера, с агентскими телеграммами о невообразимой чепухе, происходящей во всем свете, с отрывками речей фанатической коммунистки, Наташи Буровой, достойной или недостойной дочери своего отца, с переведенными на французский язык бесчисленными строками романсов и стихов – от Пушкина до Белого и Гумилева. Выведены и другие, между собой несхожие персонажи – чекист Дубенский, утерявший свой былой советский энтузиазм, американский миллиардер Додд, пытающийся заключить выгодную сделку с большевиками, его перезрелая супруга, стремящаяся всё к новым сексуальным ощущениям, прелестная их белокурая дочь, увлекшаяся коллективизмом и «темпами», тетка Оливера, олицетворение скупости и провинциальной узости взглядов.

С непостижимым умением автор находит надлежащий тон для каждого из своих героев. Правда, они изображены условно и как бы в идеально-типическом аспекте, но не становятся безжизненными марионетками: их видишь, им сочувствуешь, их узнаешь.

«Люди спешат» – все в книге стремительно-торопливо. Меняются пейзажи, настроения, отношения, едва успеваешь к чему-либо привыкнуть. Но это не утомляет, скорее освежающе развлекает. У автора нет серьезных и возвышенных претензий, но цели своей – уродливо сгустив, разоблачив основные черты людей, живущих по большевистской или буржуазной шпаргалке – этой цели она несомненно достигает. Полное неправдоподобие начинается, когда автор чрезмерно шаржирует.

Кое-что напоминает Эренбурга, его «Приключения Лазика Ройт-шванеца». Только Жюльет Пари живее, умнее, талантливее советского беллетриста. В ее описании персонажей есть какая-то мягкость, какое-то соблюдение человеческого достоинства, отсутствие которого делает невыносимым чтением Эренбурга.

Очерки и фельетоны

Мы спокойны… мы спим… (маленький фельетон)

Мы стали безумно апатичны. Нет ничего, что выбило бы нас из привычного состояния доверчивости, тупости и покорности судьбе. Мы передаем без колебания любые слухи и подчиняемся любой действительности. Кто-то за нас делает историю, историю совсем необычную, а мы эту историю перевариваем, и как скверно перевариваем!

Говорят, старый режим, с его мелочнейшим на каждом шагу попечением, приучил нас к несамостоятельности, переходящей в безграничный, чисто азиатский фатализм. Возможно. Только то, что он начал, благополучно закончили последние события: война и революция.

Помните, господа, как беспрекословно мы исполняли всё, что от нас кто-то требовал: сперва призывались, потом голосовали, а самой сути, борьбы народов и борьбы идеалов, понять не хотели и не могли, и всё делали плохо, без веры и без огня, трусливо прячась здесь, лениво отвиливая там.

Мы полностью сохранили наше крепостное мировоззрение и наш крепостной темперамент. Мы и сейчас готовы положиться на кого угодно, кроме себя, и каждый может прийти и владеть нами. Из уст в уста передают, и очевидцы подтверждают, что в большевистских войсках, идущих на балтийский край походом, преобладают китайцы. Почему китайцы? Чем мы их обидели? Чем их взял Троцкий?

Между тем они идут, и с каждым днем возрастает эта своеобразная желтая опасность.

Как же мы готовимся их встретить? Враг у ворот – безумолчно кричат газеты, и что же, это придает нашим человеческим сердцам львиную отвагу, это пробуждает в нас геройство древних римлян или хотя бы современных парижан? Нет, мы не так глупы. Мы уверили себя, что за нас волнуются английские адмиралы и французские дипломаты, и в хорошую минуту мы даже подтруниваем над медленностью «томми».

Так было всегда. Всегда кто-то думал за нас, пытался нас выручить, и газеты кричали о предстоящей гибели, и бывали случаи, что нас не выручали, что гибель наступала. Но только нас это не образумило.

Я вспоминаю, как в один прекрасный день вся мыслящая Россия уверовала в чехословаков. Не задумывались, кто чехословаки, откуда они взялись и зачем спасают нашу исстрадавшуюся родину.

Еще меньше интереса было к их силам, к их военачальникам, к их боевой подготовке. Казалось достаточным, что они хотят свергнуть большевиков, что об этом в Самаре хлопочет Авксентьев, который так заботливо думает за нас. Думают за нас и Деникин и Скоропадский, и есть наивные люди, о которых пекутся Виниченко с Петлюрою.

В самом деле, и в данную минуту чего же бояться в Риге, когда в Париже, по сообщению «Фоссовой газеты», Маклаков – каждодневный гость всесильного Клемансо и хлопочет за всех бывших подданных бывшей Российской Империи.

Враг у ворот. Мы спокойны. Мы спим. А если враг распахнет ворота, мы разделимся на две партии. Одна, более многочисленная, приспособится ко вражеским порядкам, а другая – меньшинство – соберет свои пожитки и разбредется куда глаза глядят. И будем жить под китайцами и ждать помощи от чехословаков.

Наивный дарвинизм (маленький фельетон)

Прежде, чем перейти окончательно к злобам и мелочам текущего дня, мне хотелось бы охватить испытующим оком прошедшее, привести в порядок растрепанные чувства и мысли, словом, использовать ту «передышку», которая любезно предоставлена нам судьбой. При этом у меня живейшая потребность покопаться, по русскому обычаю, в себе и окружающих, чтобы яснее выступили характерные особенности нашего милого безвременья. Тут-то во всех и во всем поражает одна роковая черта – приспособляемость.

Давно было доказано, что неприспособленным к жизни породам суждено вымереть. Но есть предел приспособляемости, и этот предел несомненно перейден. Всем же известно, что избытки порою вреднее недостатков.

Начало болезни произошло четыре с половиной года тому назад, и почин дала чистая публика. Началась война, солдаты поехали в окопы, а чистая публика приспособилась к грязным делам.

Прошли года, и в мировых законах возникла основательная путаница. Солдаты поехали домой на «красных бархатных диванах» пульмановских вагонов, а чистая публика поехала из дому на деревянных нарах отвратительных теплушек. Предварительно чистую публику обчистили.

В кратчайший промежуток времени произошли сильные изменения. Приказы сменились декретами, доблестная армия – красной армией, а симпатичный матрос Деревенко, носивший на руках наследника, симпатичным матросом Дыбенкой, носившим на руках госпожу Коллонтай. Вот тогда приспособляемость и дошла до размеров, каких еще мир не видал. Где начало и где конец? Как привести огромнейший материал в систему?

Важную роль в этом движении сыграли малые народы. Они приспособились к большим аппетитам и каждый к одной из враждебных коалиций. Последний вид приспособления был назван ориентацией. Под влиянием событий все ориентации свелись в конце концов к одному знаменателю. Установилось это не сразу. Была борьба. Некоторые кавказские народности меняли ориентацию по большим праздникам.

В наших старых политических центрах, в обеих столицах болезнь дала жуткое зрелище. Основа ее оказалась в том, что большевики приспособились к власти, а прочие партии к негодованию.

К власти приспособились также и некоторые великие люди. Они сами назвали это уверованием. Так поступили Максим Горький и Федор Шаляпин. Впрочем, остальные великие люди явились непокладисты и не уверовали.

Население обеих столиц, без различия религий, приспособилось к длительному посту. Кроме того, старики приспособились к неуважению к своим сединам, люди зрелые – к уничтожению аттестатов зрелости, а молодежь к узаконенным гражданским бракам и к разводам без малейшей канители.

Отдельные группы населения проявили в развитии болезни немалую самостоятельность. Купцы и офицеры приспособились к тому, чтобы не ночевать дома, грабители к усиленной ночной работе, всякого рода собственники к отсутствию собственности. Всего не перечислишь, и те, кто видели улицы Петрограда или Москвы в последние месяцы, не забудут самые разнообразные и самые неожиданные виды приспособления. Даже лошади приспособились к тому, чтобы испускать дух на холодной, скользкой мостовой.

Из столиц болезнь перебросилась на провинцию. Населению некоторых губернских и уездных городов пришлось приспособиться к небытию. Деревня приспособилась к борьбе с продовольственными отрядами. Сверх того, деревенскую бедноту с величайшими усилиями приспособили к кулакам.

Таково то величайшее зло, более серьезное и губительное, чем многие думают, зло, которое следовало бы ввести в рамки. Но мы уже не пытаемся бороться с ним, мы махнули рукой, видя, что всё кругом им охвачено, что даже русский флот приспособился к Неве, а древний Кремль к совнаркому.

И вот, мы, интеллигенты вообще, приспособились к тому, чтобы и этому и никакому злу не противляться, тихо лепетать «не тронь меня», и плакать по ночам, что мы уже не интеллигенты.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.