Текст книги "Собрание сочинений. Том II"

Автор книги: Юрий Фельзен

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)

Из-за одной визы

Конец двадцать третьего года – строгости, визы, тяга русских в Париж. – Моя поездка из Берлина, благополучное начало. – Недоразумение с бельгийскими жандармами. – Вынужденный донос. – Ночное путешествие через оккупированную область. – Пересадка, драка в пивной. – Трир и Тионвиль. – Наконец «прекрасная Франция».

Несмотря на то, что в наше время существует два социалистических «интернационала» и буржуазная Лига Наций, стремящиеся как-то объединить мир, никогда еще перегородки, существующие между отдельными государствами, не были столь крепкими и столь трудно преодолимыми. Правда, незаметно и постепенно происходит какое-то их смягчение, кое-где гражданам дружеских стран легче представляются или же для них вовсе уничтожаются визы, не так строго осматривается багаж, сравнительно просто увеличивается срок пребывания в данной стране.

Но это еще самое начало улучшений, почти не коснувшееся незадачливых, вроде меня, «нансеновцев». И все-таки семь лет тому назад было значительно хуже, и каждое путешествие напоминало поездку через фронт или открытие новых земель: всё, что встречалось, дышало враждой к путешественнику, всюду скрывалась таинственная опасность. Об одной такой, впрочем, исключительно неудачной поездке, совершенной семь лет тому назад, в самый разгар строгостей и запрещений, я хочу подробнее рассказать. В этой истории есть и смешная сторона и поучительная для нашего времени мораль.

То были годы общерусской тяги в Париж. Соблазненные возможностью устроиться, отовсюду съезжались русские беженцы – из Болгарии, из Югославии, из Германии. Никто еще не подозревал, что в ближайшем будущем Париж завоюют русские рестораторы, шоферы и портнихи, которые тогда и сами не подозревали о своем призвании.

Поддаваясь массовому гипнозу, один мой приятель и я решили перебраться из Берлина в Париж. Из нас двоих он был человек методический, а я рассеянный, и потому он взялся всё привести в порядок – визы, билеты, плацкарты. Он даже уложил вещи в моем чемодане, и я отправился как бы «на всем готовом».

Тогда не только порядки, но и самая картина мира была несколько иной, чем теперь.

Рурскую область занимали союзники, в Кельне на каждом шагу попадались английские офицеры. В Кельне же у нас появилась французская поездная прислуга, и уютный «шпейзевагон» сменился более шикарным – международным.

У немцев было время голода и экономии. Если вы специально не заказывали «доппельтцукер», вам давали к кофе ровно один кусок сахару, и я помню, меня в международном вагоне-ресторане поразила именно сахарница, из которой разрешалось брать сколько угодно сахару. Вообще, подача была быстрая, «гарсон» приветливый и толковый, публика нарядная, и мы с приятелем предвкушали удачную поездку и очаровательную жизнь во Франции. К тому же мы выехали сразу после рождественских праздников, и кто-то нам сказал, что в Париже – это самое веселое время.

Вышло не совсем так, как мы готовились и ожидали, и всё произошло из-за причины совсем неважной. На бельгийско-немецкой границе, в Аахене, который бельгийцы и французы весьма непохоже называют «Экс-Ля-Шапелль», к нам подошли бельгийские жандармы и попросили паспорта. Мой приятель задумался и стал серьезным. Затем он со стыдом лишь признался:

– Знаешь, мне говорили, что бельгийскую транзитную визу можно получить в вагоне, и у нас обоих ее нет.

Я, в свою очередь, тоже сделался серьезным и объяснил жандармам наше положение. Они осмотрели наши паспорта и решительно заявили, что дальше пропустить не могут. Как ни странно, теперь установился порядок, указанный моим приятелем и визы ставятся прямо в вагоне, но тогда это было иначе или к «нансеновцам» это не относилось. Мы оба взмолились – что же делать? Один из жандармов посмотрел на часы.

– Попробуйте сбегать в бельгийское консульство. Поезд простоит, по крайней мере, полчаса.

Мы решили, что я побегу, а мой приятель останется с вещами, и какая-то надежда снова у нас появилась.

Консульство оказалось недалеко от вокзала, дежурный чиновник принимал посетителей, которые стали в очередь – довольно внушительную. Я объяснил тем, кто уже стояли близко к заветным дверям, что тороплюсь на поезд, что мне надо скорее получить визу, чем каждому из них, но особого сочувствия не встретил, а проходивший мимо служитель консульства еще прикрикнул и поставил на последнее место. На все мои объяснения он односложно ответил:

– Успеете!

Я почему-то решил, что многие из публики едут с этим же самым поездом и, видя, что они не торопятся, успокоился и стал терпеливо ожидать. Мой черед, наконец, пришел. В визе нам было решительно отказано и разъяснено, что мы можем ее получить только в Берлине. Когда я с этим веселым известием подбегал к вокзалу, от него на всех парах удалялся наш поезд.

Я остался один, на пограничной станции с двумя паспортами, без билетов, без денег и без вещей. Всем этим заведывал мой приятель и всё это он, несомненно, увез с собой. Я быстро рассчитал, что и ему со всеми вещами, деньгами и билетами, но без паспортов, нисколько не лучше, чем мне, и что нам необходимо друг друга найти.

Я некоторое время ходил по перрону и обдумывал, как ему дать обо мне знать. Казалось, что выхода нет, что лишь при счастливой случайности мы можем с ним «встретиться», как вдруг меня осенила неожиданная и, пожалуй, необыкновенная мысль. Не раздумывая долго, я твердыми шагами направился к указанному мне домику жандармского унтер-офицера и сделал на своего приятеля самый настоящий донос: – Должен вам сообщить, что господин такой-то по недоразумению переехал границу без визы и без паспорта. Потрудитесь его переправить обратно с ближайшим поездом.

Правда, я привел смягчающие обстоятельства, что его паспорт у меня и что мой приятель думал, будто визу я получил и еду в другом вагоне. Унтер-офицер, как полагается, рослый и усатый, угрюмо меня выслушал и позвонил по телефону на бельгийскую сторону в Эрбесталь и вскоре мне сообщил, что господин такой-то уже задержан и через два часа прибудет в Аахен. Мне оставалось терпеливо ждать, ознакомиться с Аахеном и пообедать. К сожалению, погода стояла несносная, город под проливным дождем показался малопривлекательным, а для обеда время было неурочное, в немногочисленных ресторанах что-то скребли, терли и только накрывали на стол и поесть ничего не дали.

Мой приятель вернулся удивленный и несколько недовольный. Он считал, что «проскочил» и совсем забыл о бельгийско-французской границе. Мы устроили военный совет – как быть дальше, не возвращаться же нам из-за таких пустяков в Берлин. Кассирша, которой мы объяснили наше положение, решила, что самое правильное для нас ехать через Трир к Тионвилю, где Германия непосредственно соприкасается с Францией и где бельгийская виза, следовательно, не нужна.

Вспомнилась гимназия, уроки истории. Когда-то мы что-то зубрили про архиепископа Трирского. Теперь эти книжные города воплощались в жизни.

Чрезвычайно любезная кассирша долго изучала расписание поездов и, наконец, нас утешила.

– У вас будет крайне неудобная поездка, с четырьмя пересадками и везде вам придется по часу или больше ждать. Вы поедете к вечеру и попадете в Трир лишь завтра утром.

Нам пришлось послушаться ее совета. Другого выхода у нас не было. Вскоре началась самая тяжелая часть нашего путешествия. Мы сели в какой-то поезд, похожий на дачный, совершенно пустой и холодный. Затем пошли пересадки и другие поезда, которые были пустые, как первый, или же наполненные бельгийскими и французскими солдатами. Мы вместе с ними спали на неудобных деревянных скамьях.

Еще вечером мы застряли на два часа в небольшом городе Дюрет и догадались пойти в кинематограф. Не помню, в каком другом городе мы просидели полтора часа в пивной и оказались свидетелями скандала, едва не перешедшего в драку. Разгулялись солдаты с местными молодыми людьми из-за женщин, ради которых, на мой взгляд, не стоило бы особенно ссориться. Они сидели у стойки, пили пиво и безучастно смотрели на затевавшийся из-за них скандал – немолодые, накрашенные, в достаточной степени нечистоплотные.

Впрочем, до драки не дошло, и всю ссору и препирательства мгновенно и незаметно потушило чье-то своевременное предупреждение. Вообще создавалось впечатление, что порядки в занятых областях строгие, и оккупация – по крайней мере, тогда – чувствовалась на каждом шагу. На вокзалах, на улицах расхаживали патрули, солдаты и офицеры, несмотря на позднее время, всюду встречались без числа. Мы двинулись дальше, и опять началась тряска в дачных поездах и скучные ночные пересадки, с бесконечным ожиданием на каких-то захолустных станциях.

Разбитые, мы приехали утром в Трир и, узнав, что у нас еще свободных несколько часов, не стали осматривать достопримечательности исторического города, а взяли комнату в гостинице с латинским замысловато-поэтическим названием, легли спать и крепко заснули.

Немного подбодрившись, мы отправились в путь и благополучно перебрались через французскую границу. При нашем уже ясно обозначившемся невезении, обстоятельства так сложились, что нам пришлось чуть ли не до вечера застрять в маленьком эльзасском городке Тионвиль, где уже должны были попасть в парижский поезд.

Мы обошли город вдоль и поперек и себя уговаривали, что наконец-то находимся в «прекрасной Франции», что здесь всё иное, необыкновенное и волнующее. Но город был провинциальный, грязный, размытый дождями. Единственное, что запомнилось, – сравнительно многоводная темная река и на низком берегу, недалеко от моста, мраморная, если не ошибаюсь, доска, с трогательной надписью «Ла Мозель», как будто «Ла Мозель» нуждалась в вывеске или в том, чтобы быть представленной.

Еще запомнился здоровый, вкусный обед в загородном домике, по-видимому, являвшемся «харчевней» или по-французски «оберж».

Обед при нас же сварила добродушная толстая хозяйка и немного сердилась, что мы угощаем и без того откормленного огромного кота. Привел нас в эту «оберж» молодой француз, к которому мы обратились на улице и который решительно заявил, что все остальные рестораны в городе принадлежат «бошам».

Вспоминаю, как за последние годы буквально на глазах исчезло это презрительное слово «бош», оставшееся после войны в Европе, но во всяком случае, можно сказать, что отношение французов к немцам в корне переменилось и что к некоторым бывшим союзникам они относятся гораздо хуже.

Мы сели в поезд – для нас уже самый последний – и вскоре проехали через Верден, но в темноте ничего не различили, и только имя его напоминало о совсем недавнем кровопролитии. Поезд нас уже безостановочно нес к долгожданному загадочному Парижу. Это было как раз накануне Нового года.

Анкеты и автобиография

Самое значительное произведение русской литературы последнего пятилетия

В истории каждой литературы бывают периоды, когда один писатель, одно произведение резко возвышаются над остальными. Трудно судить о современности, но мне кажется, что в теперешней русской литературе неплохой уровень, а блистательных исключений нет. Имею в виду не средний уровень литературной грамотности, а тех нескольких, каждому известных эмигрантских и советских писателей, которые по заслугам признаны и критикой и публикой.

Но для меня выбрать, выделить кого-либо из них, дело нелегкое и, быть может, несправедливое. Если же говорить о людях, выступивших в последние годы и себе имени еще не сделавших, то среди них замечательным явлением мне представляется Шаршун.

Помещенные в «Числах» отрывки из его романов «Долголиков» и «Путь правый», на мой взгляд, просто поражают силой голоса, каким-то мученическим напряжением, от которого мы давно отвыкли. К сожалению, эти романы полностью нигде не напечатаны. Предвижу упреки в литературном снобизме, но верю также, что найду единомышленников.

Что вы думаете о Ленине?

Что сказать о личности и о стиле Ленина? Через весь автоматизм, через всю одержимость условными формулами и верованиями пробивается какая-то человеческая, необыкновенно грубая сила и страсть, какое-то практически-хитрое и однако не лишенное своеобразного вдохновения упорство. Его пафос – путь к добру, как он понимает добро, через любое зло – пафос фанатиков, инквизиторов, иезуитов. И лишний раз поражают эти, свойственные фанатикам огромнейшего полета и мелким маньякам, расчетливость, гибкость, чутье, неизменно им помогающие в достижении намеченной цели.

Деятельность Ленина часто сравнивают с деятельностью Петра Великого. На мой взгляд, эти люди на редкость друг другу противоположны. Петр собственными глазами видел ту европейскую жизнь, которая ему казалась лучше и выше русской и которую он хотел в России ввести. Он олицетворение национальной и личной скромности, «первый западник», явный предшественник Пушкина и Чаадаева. Ленин пытался изменить, перевернуть весь русский быт по выдуманным книжным теориям, чужим и своим, и верил, будто Россия укажет миру новые пути и по ней мир перестроится. Большей национальной и личной самонадеянности представить себе нельзя.

Личность и общество

Вопрос о личности и обществе поставлен сейчас самой жизнью с небывалой остротой. Не будет преувеличением сказать, что от того или иного разрешения его зависит будущее европейской культуры.

Эмиграция в борьбе с советской идеологией отстаивает свое толкование этого вопроса. Но по традиции стоя «за личность» и за ее незыблемые, верховные права, она, кажется, не всегда отдает себе отчет, какие существуют основания для этого взгляда… Эмоции нередко играют ту роль, которая принадлежит исключительно разуму. Особенно относится это к нашей молодежи всех направлений и толков.

Редакция «Встреч» нашла интересным обратиться к четырем даровитым молодым эмигрантским писателям с просьбой высказаться по данному вопросу. Она принимает ответственность лишь за свидетельство или показательную ценность присланных ответов, а никак не за самые взгляды и их развитие.

Анкета будет продолжена в следующих номерах «Встреч».

Ред.

Какая странная судьба выпала людям нашего времени – с удивлением видеть, как в одном государстве за другим разрушается строй, оберегающий личность и свободу, уступая место режиму диктаторов и рабов. Самое удивительное, что эти революции производятся и поддерживаются самими народами, как будто им опротивела свобода и страстно хочется быть порабощенными. Те из нас, кто еще сохранили необходимое душевное равновесие, кто не растерялись, не проклинают, не слишком радуются, у тех невольно появился огромный, своеобразный «революционный опыт». Он помогает отчетливо разобраться не только в смысле теперешних переворотов, но и множества прежних, столь заманчиво изображенных слишком абстрактными, «кабинетными» учеными.

Мы, люди страшного, переходного времени, отлично знаем, что всякая революция меньше всего – «во имя чего-то», и главным образом – «против кого-то», и что ее положительный идеал бледнее, слабее отрицательного – «священной ненависти». Мы также знаем, как революции возникают – накопление страданий до отказа, до взрыва. То человеческое отчаяние, которое у единиц превращается в любовь, терпимость и жалость, у масс неизбежно вырождается в ненависть к действительным или воображаемым «виновникам», в жажду истребления и мести. Массы готовы чем угодно пожертвовать – свободой, благосостоянием, нередко и жизнью – лишь бы кого-то беспощадно покарать.

Мы знаем теперь, каков «пореволюционный коллектив» и откуда в нем жертвенная, неподдельная дисциплина: эта солидарность именно в ненависти и мести. Кажущееся братство – для избранных, для «своих» и прикрывает общую злобу к общим врагам. Меняется облик этих врагов – буржуи, инородцы, рабочие, марксисты, – но самый дух злобы остается неизменным: уничтожить, прогнать всех тех, кому «живется лучше, чем нам», или упрощеннее – тех, кто «не мы». И еще одно поразительное наблюдение: страдания от революций не уменьшаются, они скорее даже усиливаются, но их годами почти не замечают в опьянении удавшейся мести. Когда наступает разочарование, их высказать никак уже нельзя, уже властвуют цензура и полиция, уже революция выдвинула очередную правящую клику, себя защищающую «железом и кровью».

Мы все загипнотизированы настоящим, и нам может казаться, что диктатуры – надолго, навсегда, что наша эпоха создает новые государственные формы, что поглощение личности коллективом есть достижение, которое надо приветствовать, что страны, оставшиеся либерально-правовыми, устарели и должны многое нагнать. Действительно, сейчас для каждого ясно и несомненно – идея силы вытесняет идею свободы, в ней больший престиж, большая притягательность и настойчивость. Но разве победитель не бывает неправ, разве каждая победа незыблемо прочна? Если бездействует наше воображение, то хоть память должна нам доказать, что рушится самая безграничная власть, что всякая внешняя и внутренняя эмиграция всегда доживала до своего торжества или, по крайней мере, его прозревала. Свободомыслие и народолюбие, свойства истинных, не-«шкурных» эмиграций, неотъемлемо вошли в человеческие сознания, сохранились и поныне в лучших сердцах. Горько и страшно возрождение рабства, однако, оно только мрачный «зигзаг истории», и его противники вовсе не жалкие эпигоны, а чем дальше, тем бесспорнее – предтечи реального будущего. И тот же «зигзаг истории» им стремительно помогает: мы знаем, как увеличиваются вожделения тирании, как она ненасытна, как неизбежно «зарывается» и, вовлеченная в авантюры, «расшибает себе лоб». Конечно, это не уменьшает трагичности настоящего.

Предыдущие строки достаточно уясняют мое отношение к личности и коллективу. Я думаю, личность надо отстаивать против любых на нее посягательств – государства, толпы, корпораций и «вождей» – и верю в конечную ее победу.

В судьбе, в унижениях личности, поглощаемой коллективом, есть одна особо-трагическая деталь – положение творческого человека. Стефан Цвейг недавно писал, что от пафоса французской революции, от пореволюционной диктатуры Наполеона осталось крохотное творческое наследие – «Марсельеза», и больше ничего. По его мнению, иначе и не бывает там, где нет свободы, где действуют принуждение и «заказ». Между тем гибель творческой личности имеет безмерное социальное значение: без новаторов в любых областях мы были бы духовно и материально в «пещерном веке». И в государствах, где новые ценности не создаются, пещерный век наглядно возвращается – не только духовно, а также и материально. Таковы современная Россия и Германия: ведь нельзя же новыми ценностями считать пятилетку и «очищение расы». Если правда, что в мире господствует классовая борьба, то у людей творческого склада должен был бы возникнуть свой «классовый подход» к революции, диктатуре и коллективу. Он, в сущности, не раз уже обнаруживался, хотя бы во времена Шатобриана и Гете. Гетевский страх перед всякими потрясениями, это – вечная мольба творческого человека, взывающего к варварской, наглой толпе: «Noli tangere circulos meos». В такой мольбе, в таком печальном и гневном окрике проявляется, конечно, безудержный эгоизм, но отчасти и праведный социальный инстинкт: для кого творческие усилия? – для той же толпы.

Мне представляется – хотя и в меньшей степени – эгоистическим и то очарование, которому поддается поэт, воспринимающий революционную стихию (блоковское – «слушайте музыку революции»): в этом нет ни жалости к судьбам людей, ни желания вникнуть в живую конкретность. Вольтер когда-то восхищался творческим подвигом бесчисленных поколений, вопреки непрестанному ужасу стольких внешних и внутренних войн. Быть может, упрямое творчество «вопреки» – единственный достойный отпор сопротивляющейся личности работам и рабам.

Юрий фельзен. Автобиография

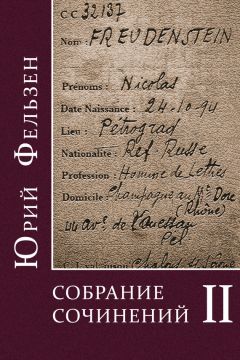

Моя настоящая фамилия – Фрейденштейн, Николай Бернардович. Родился в Петербурге в 1894 году, в семье врача. Там же окончил гимназию и в 1916 г. университет по юридическому факультету – без малейшего к этому призвания. В 1917 был в Михайловском артиллерийском училище, в октябре 1918 г. перебрался в Ригу, где пробыл до 1923. После нескольких месяцев в Берлине окончательно переехал в Париж. Занимаюсь самостоятельными делами. Писать и печататься начал поздно – тридцати двух лет.

БИБЛИОГРАФИЯ

«Отражение», рассказ, декабрь «Звено» 1926.

«Опыт» – // – // – 1927.

«Жертва» – // – // – // –

«Мечтатель» – // – «Дни» – // –

«Две судьбы» – // – «Новый Корабль» 1928.

«Неравенство», повесть, «Числа» 1929.

«Обман», роман, изд. Поволоцкого 1930.

«Счастье» – // – «Парабола» 1932.

«Письма о Лермонтове» «Числа» № 4 и № 7–8.

1. а) Не знаю, к какому течению себя причислить. Хотел бы принадлежать к той школе, которую Сергей Шаршун называет «магическим реализмом» и которая для меня является неким неоромантизмом, возвышением личности и любви, противопоставленными большевистскому огрубению и растворению в коллективе.

б) предпочитаю критику психологическую, вдохновляемую тоном и человеческой сутью писателя.

в) критика формы, фабулы и стиля для меня всегда вспомогательная и как бы проверяющая первоначальное впечатление от человеческого облика писателя.

2. Разумеется, критик должен быть строг и стремиться к справедливости. Дружеская и благожелательная критика не нужна, т. к. «ценность» данного писателя рано или поздно скажется. Увы, на правду осудительную обижаются и «умные люди».

3. Взгляд Пушкина является немного «маниловщиной», ибо ни один критик не отрешится от собственных законов и не усвоит законов, установленных автором «над самим собой».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.