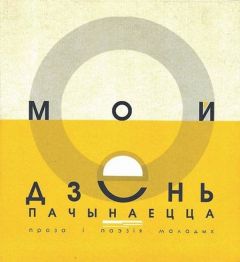

Текст книги "Мой дзень пачынаецца (зборнік)"

Автор книги: Коллектив авторов

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)

– Трымай, – ён падае мне кубак. – Палепшае.

Гэта ўжо наўрад. Я адпіваю трохі і хітаю галавой: так і хочацца вытрасці, выкінуць тыя жудасныя некалькі хвілін, калі я бачыў Іркалу.

Гіз марудна вяртаецца ў сваё крэсла, і я хвастом плятуся за ім, па дарозе сёрбаючы гарбату. Страшна заставацца аднаму – і няёмка, упрост сорамна ў гэтым прызнацца.

Гэта я вось, Клёан Ікара А-Бейрыс, старэйшы сярод дзяцей матроны Бейрыс, дыпламаваны пілот міжзоркавых пералётаў В-класа, – баюся? І чаго? Цалкам, па вялікім рахунку, звычайнай з’явы ў Космасе? Вось жа глупства!

…але ж і праўда баюся. І неяк падсвядома, ці што, як у дзяцінстве баяўся Сталёвага Бругі, які замыкае кепскіх дзяцей у сваю сталёвую скрыню.

А Гізу хоць бы што. П’е сабе гарбату, гартае леташні выпуск «Касмапілота». Ну, ды чаго чакаць ад істоты з настолькі грубай душэўнай арганізацыяй?

– І нашто гэта мы тут затрымаліся? – не вытрымліваю я. – У нас, між іншым, дастаўка, а мы тут лынды б’ем, доўбня.

– Мы чакаем, – спакойна адклікаецца Гіз з-за свайго часопіса.

– Чакаем? – дзіўлюся я. – Чаго чакаем? Калі груз сам адвязецца?

Гэты цюхцель маўчыць.

– Гіз! – усклікаю я абурана. – І доўга ты тут яшчэ збіраешся чакаць?

Гіз неахвотна высоўваецца з-за часопіса, шчоўкае пазногцем па электронным гадзінніку на панэлі кіравання.

– Яшчэ дваццаць хвілін.

– Дваццаць? – хмыкаю я. – А чаго ж не пятнаццаць? Не трыццаць?

Старонкі часопіса доўга шапацяць. Пасля, праўда, Гіз цьмяна тлумачыць:

– Таму што важны час і месца, Клёнік.

Ну вось скажыце, любыя-дарагія, можна з гэтым зямлянскім тарокалам хоць пра што-небудзь размаўляць? Ды абсалютна немагчыма!

Я буркаю пад нос, што ён калі-небудзь сапраўды дагуляецца, што кліенты хутка ніякіх спраў з намі не захочуць мець праз такія дурасці ды спазненні. Таму што ніколі ж не з’яўляемся своечасова, ніколі. А ўсё праз каго? Ужо не праз мяне, само сабой.

Гіз маўчыць і са шчырай цікаўнасцю гартае сто разоў чытаны-перачытаны часопіс. Як у яго гэта атрымоўваецца, улічваючы, што большасць артыкулаў ён ужо ведае ледзь не на памяць, – не магу зразумець.

На прыборнай панэлі гарыць чырвоным сігнал радыё – мы, як выявілася, наладжаныя на ўзмоцнены прыём. Я цяжка ўздыхаю – што за стаўленне да справы, да душы! – і цягнуся, каб выключыць.

– Рана, – абсякае Гіз.

Ён толькі што быў быццам бы з галавой пагружаны ў артыкул пра шкоду цыфірыса, асабліва – яго пладоў.

– Рана? – я адшморгваю руку.

– Так, Клёнік. Яшчэ дваццаць хвілін.

– Дваццаць хвілін, значыць, слухаць цішыню? – удакладняю я на ўсякі выпадак. – Круцячыся па выдаленай арбіце вакол чорнай дзіркі?

– Ага, – ківае Гіз на поўным сур’ёзе.

Як жа мне абрыдлі гэтыя яго зямлянскія фантазіі… Але – мы сядзім. І слухаем цішыню. Усе дваццаць хвілін. Потым Гіз адкладае часопіс – з каменным тварам. І сам адключае ўзмоцнены прыём радыёсігналаў. Чырвоная лямпачка згасае.

Пакуль ён, бестурботна насвістваючы, пракладае новы курс, я з асцярогай паглядаю на яго.

Спытаць усё-ткі? Ці не варта?

– Паслухай, Гіз, – рашаюся-ткі я. – А што ты… што ты ведаеш пра Пакарэнне?

Гіз усміхаецца – са смешнымі ямінкамі на шчоках.

– Ды так, дробязі. А што, Клёнік?

Дурніца ён усё-такі, што з яго возьмеш.

– Нічога, – я кручу галавой. – Будзем скакаць?

– Будзем. Праз тры… два… адзін…

Мяккая лапа зноў уціскае мяне ў крэсла, але на душы чамусьці лёгка і спакойна.

Мы ляцім ад гэтай жудаснай мёртвай дзіркі, ад правалу ў бездань.

Мы – ляцім!

* * *

У інфармацыйнай зале глухога касмапорта пуставата, але мне так нават больш падабаецца. Гіз дзесьці боўтаецца – спадзяюся, у гэты раз не закоціцца ў якое-небудзь падпольнае казіно. Таму што гэтаму хлопцу наўпрост фенаменальна не шанцуе. Калі б дзе ў Галактыцы быў прыбор для вымярэння няўдачлівасці, ён бы імгненна ўскіпеў і ганебна зламаўся бы ад адной толькі прысутнасці Гіза.

Я хуценька праглядаю навіны ў сеціве (там галоўным чынам крыклівыя загалоўкі тыпу «Які прадукт вас заб’е» ці «Сенсацыйныя навіны пра імператрыцу кхардакаў»). Натыкаюся на сціплы надпіс «Праўда пра Пакарэнне», чамусь зладзеявата аглядаюся, быццам раблю штось нядобрае, і націскаю на спасылку.

І адразу ж расчароўваюся: артыкула там як такога няма, проста падборка фактаў, накшталт спісаў караблёў і экіпажаў. «Аркадзія», «Барселона», «Вікантэса Марын», «Ладага», «Севілля»…

– «Эрэбус», – мармычу я ўслых. Я б, напэўна, не звярнуў увагі на гэты карабель, калі б у доўгім спісе каманды не мірганула імя, якое Гіз ленаватым почыркам падпісвае пад дамовамі з кліентамі. Можа, цёзка? У зямлян, з іх недасканалай сістэмай імёнаў, такое бывае, я ведаю. Ды не, на дробным фота той самы знаёмы мне твар. Можа быць, толькі трохі маладзейшы, амаль дзіцячы.

– Гіз… – шапчу я здзіўлена.

Пачакайце, хіба ж гэта не спісы тых самых Пакаральнікаў Іркалы? Якія, хоць так і завуцца, насамрэч зусім нічога не скарылі, проста па-дурному загінулі ў драпежнай чорнай пашчы.

– А, ты тут, Клёнік. – Гіз ходзіць амаль бясшумна і любіць вось так нечакана з’яўляцца за спінай.

Ён ставіць перада мной металічны слоічак з газіроўкай.

– Быццам бы сірыянская, не? Пацешна, не? Тут, аказваецца, прадаюць шыпучку на любы густ. Нават з Зямлі ёсць.

– Гіз, – я паварочваюся да яго. – Тут…

Я тыцкаю пальцам у экран з жалобнымі спісамі. Гіз прыблізна з хвіліну вывучае іх – са шчырым інтарэсам, як чытае да болю знаёмыя часопісы падчас рэйсаў.

Да мерцвяка ён штосьці пакуль падобны мала.

– Ага, – кажа Гіз. Твар у яго такі, быццам успамінае напаўзабыты сон – і ніяк не ўспомніць. – Ну так, вядома. Пацешна.

Пацешна? Я гучна чмыхаю носам. Што ж пацешнага ў тым, каб чытаць некралог са сваім імем, цікава? Ці гэта такая дурная зямлянская традыцыя? Ну, чарговая дурная зямлянская традыцыя, накшталт гэтай яго недарэчнай гарбаты? Ці бясконцага насвіствання? Ці варварскай звычкі класці ногі на прыборную панэль?

Гіз усміхаецца краёчкам рота і моўчкі слухае мае з’едлівыя заўвагі. Ён, зараза, умее слухаць моўчкі – рэдкая якасць у гэтай Галактыцы, трэба прызнаць. І зусім абяззбройвае, у любой спрэчцы.

– Думаю, я і праўда памёр тады, Клёнік, – кажа ён, і праз гэтую яго дурную ўсмешку не зразумець, жартуе гэты ёлупень зямлянскі ці не.

– Ведаеш. – Гіз чэша ў патыліцы. – Я ж быў на «Эрэбусе» ў той дзень. І разам з усімі трапіў у чорную дзірку.

– І як жа ты, дазволь спытаць, адтуль выпаўз? – кпліва цікаўлюся я. – А, феномен?

Гіз паціскае плячамі.

– Не ведаю, – адказвае ён. – Ачомаўся ўжо ў выратавальнай капсуле ў адкрытым космасе, на даследчай станцыі. Пацешна.

– Няўжо? У беспілотнай капсуле праляцець некалькі тысяч міль? Ды яшчэ ад чорнай дзіркі з яе гравітацыяй?

Ён ківае.

– Блазан, – упэўнена кажу я. – Ты выдумляеш.

– Вось і мне так сказалі,– шчыра смяецца Гіз. – Калі выключалі з Акадэміі. «Такога не можа быць, таму што такога не можа быць ніколі». Такім чынам, я, кляты дэзерцір, неяк прымудрыўся даць драпака да кропкі незвароту. Вось дык я! Га?

Мне чамусь ніякавата. Не хацелася яго крыўдзіць. Ну, ці можа – не вельмі хацелася.

– Нічога, Клёнік, – Гіз заўважае маю збянтэжанасць. – Гэта нічога. Я звык.

Я злосна сапу. Не цярплю, калі ён мяне суцяшае. Урэшце, я дыпламаваны пілот, а не нейкі там саплівы шчанюк.

– Толькі вось. – Гіз прысаджваецца на краёчак стала. – Думаю часам…

Ён хмурыцца і пацірае далонню лоб. І я разумею. Ён думае: калі ў яго неяк атрымалася адтуль вырвацца, можа быць, здолелі выйсці і іншыя? Ну сапраўды, чаму з экіпажаў дваццаці двух караблёў выжыў толькі адзін зялёны кадэт, і тое неяк зусім ужо неверагодным чынам? Бо так не бывае. Так не павінна быць. Тым, услаўленым мёртвым, ужо ўсё адно. Жывому – цяжка.

На вялікіх экранах над залай інфармацыі ідзе пярэстая рэклама.

– У памяць пра герояў Пакарэння! – кажа зямлянскі дыктар, усміхаючыся. З-за нізкай якасці галаграмы ўвесь малюнак прачэрчваюць тонкія цёмныя палосы. – Іх імёны мы памятаем заўсёды! У гонар гадавіны вялікага Пакарэння!..

Гіз, задраўшы галаву, глядзіць на вясёлага дыктара. Вывучае са шчырай цікаўнасцю. Як вывучае чытаныя-перачытаныя артыкулы ў мінулагоднім часопісе ці ўласны некралог.

– Ведаеш, Гіз, – кажу я. – Калі ўжо гадавіна гэтага вашага недапакарэння…

Я ўздыхаю. Я ведаю, што пашкадую пра тое, што скажу.

– Усё адно з кліентам распляваліся, – працягваю. – Хочаш, паляцім і паслухаем цішыню? Там, каля гэтай… штукі?

Гіз адрываецца ад рэкламы.

– Проста каб табе было спакайней, нюня, – буркліва дадаю я. – А то развёў тут…

Ён усміхаецца.

– Дзякуй, Клёан Ікара, – кажа ён, і я амаль душуся газіроўкай.

Хто б ведаў, што Гіз, гэты аматар дурных мянушак, памятае маё сапраўднае імя.

* * *

І вось мы з ім сядзім і слухаем цішыню. І за ахоўнымі экранамі стаілася драпежная Іркала – я ведаю, яна сочыць, яна чакае.

Гіз гартае свой зацяганы часопіс і часам – адным вокам – паглядае на зыркую чырвоную лямпачку. Напэўна, гэта яго ўсё-ткі супакойвае. Хоць занятак дурны, па-мойму, і спадзявацца тут няма на што.

Радыёмаўчанне.

Але я мірна сяджу побач, пазяхаю і пацягваю гарбату з вялікага кубка. Уласна, не такое гэта і паскудства, калі, канешне, абвыкнеш.

Радыёмаўчанне.

Ну дык, працуем толькі на прыём. На ўзмоцнены прыём, каб не выпусціць і самы слабенькі сігнал з нетраў бездані. Толькі вось безнадзейна, нават смешна гэта, па-мойму, і спадзявацца тут няма на што.

Але мы сядзім і слухаем цішыню. І чакаем. Чакаем, калі зыркая чырвоная лямпачка загарыцца роўным зялёным святлом. А пакуль…

Радыёмаўчанне…

Юлія Логвін

[1987 г. н.]

«Здравствуйте Вам, не сумевшим себя уберечь от соблазна…»

Здравствуйте Вам, не сумевшим себя уберечь от соблазна!

Здравствуйте Вам, так бессовестно предавшим верных людей!

Можете клясться, что это уже не случится ни разу,

Только напрасно – ошибки хранятся в истории дней…

Здравствуйте Вам, оступившимся в пропасть, но спасшимся – чудом!

Здравствуйте Вам, заблудившимся в серости и пустоте!

Можно забыть, но другие – увы – не забудут!

Глупо твердить, что того, что случилось, никто не хотел…

Здравствуйте Вам, затерявшимся путникам в улицах темных!

Здравствуйте Вам, отыскавшим случайно спасительный свет!

Можно прожить, не почувствовав горечь ошибок свершенных…

Здравствуйте Вам, и, надеюсь, прощайте на тысячу лет…

«И я его как-то, знаешь ли, не особенно…»

И я его как-то, знаешь ли, не особенно,

И он обо мне – когда уже много выпито…

Такое вот непонятное мы пособие:

С картинками, только, знаешь ли, без эпитетов.

И вроде бы это даже по-настоящему,

И нет между нами выдуманных условностей,

Мы смотрим одну ерунду, но по разным ящикам,

Звонок – замираем оба в полуготовности.

«Не он». «Не она». А лучше бы. Может, в пятницу?

Как раз сочинится пара незрелых опусов,

И он отвлечется, может, от этих, глянцевых,

И скажет, что так соскучился, нужным голосом.

…И утро субботы – нежное и ленивое:

– Тебе с молоком? И сахара много, вроде бы?

И есть ли сейчас хоть что-то альтернативнее,

Ну, кроме, конечно, матери или Родины…

«Я тоже чья-нибудь мечта…»

Я тоже чья-нибудь мечта.

И не иначе.

И кто-то ждет меня давно,

И даже плачет.

Я чьи-то сны, и чей-то бред,

И мысли чьи-то.

И чей-то день одной лишь мной

Насквозь пропитан.

Я чье-то счастье. Чья-то боль.

И лучик света.

Я чья-то самая.

Любовь.

Я верю в это…

«Необъяснимая тоска…»

Необъяснимая тоска…

Ноябрь. Холодно. Не ново.

Все будет, знаю. Но пока

Я почему-то не готова

Махнуть рукой,

За шагом шаг

Ступать уверенно —

Простите.

Все серо, сыро – как-то так,

Ноябрь нынче мой сожитель.

Бредут безрадостные дни:

Чем глубже в жизнь,

Тем счастье реже…

И все сложней искоренить

Тупую боль ошибок прежних.

И все внимательней к друзьям,

Все настороженней – к знакомым,

И все дороже фотохлам,

И все сильнее тяга к дому…

Все чаще тянется рука

Кому-то написать: любимый.

Необъяснимая тоска,

Пожалуй, все же объяснима…

Алена Мальчэўская

[1988 г. н.]

Без поводка, без повода

Есть два голоса, и первый говорит мне: «Пиши!»

Второй голос спрашивает: «Для кого?»

А первый отвечает: «Для уже умерших, которых ты любишь».

Джон Берриман

Кто это? Да, в короткой коричневой куртке, с рюкзаком. У нее растрепалась прическа. Кто эта девушка? Я стою и курю под кленом, всматриваясь в лицо. Девушка шагает, поправляет лямку рюкзака… Вообще-то, это я. И я не курю.

Я где-то читала, что, когда человеку больно, очень больно, он как будто бы отделяется от тела и наблюдает за собой со стороны. Поэтому я воображаю, что стою под кленом, курю и смотрю, как я иду по обочине. Под кленом, потому что очень люблю это дерево, а курю, чтобы не стоять просто так. Не то чтобы мне больно… Просто мне кажется, что я умерла. Та Лена, которой когда-то было семнадцать, которая ходила по улицам маленького города на берегу большого озера, умерла, а теперь живет какая-то другая. Но я зачем-то помню о той, что была раньше. Иногда мне кажется, я вижу ее спину на улицах того самого маленького города. Хочу догнать ее и спросить: «Зачем ты приходила?», – но ноги становятся недвижимыми, как во сне…

Я бросаю окурок под ноги. Той девушки, которая идет, нет. Той, которая стоит под кленом, тоже нет. В этом городе меня нет на самом деле. Или есть та, о которой никто не знает. Иногда мне кажется, что и этого города не существует.

Да, вы можете прямо сейчас подойти ко мне и, например, взять за руку, но это не рука той девушки, которая сейчас отправится на прогулку. Да, вы можете приехать в этот город и пройти теми же улицами, но не найдете и следа рассказанного. Постойте под кленом.

* * *

Я открываю дверь и встречаю дядю Вову. Это мой крестный. Лучший папин друг. Им скоро будет по семьдесят, а они говорят друг другу Шурик и Вовка. Дядя Вова живет в каком-то далеком северном городе, приезжает редко. Мы виделись давно. Я открываю дверь. Он смотрит на меня и тихо выдыхает: «Тетя Женя». Тетя Женя – это папина мама, моя бабушка. Говорят, что я на нее похожа. Те же глаза. Высокий лоб. Ноги циркулем. Непростой характер. Четверо мужей. Шутка. Только половина лица и ноги. Но этого хватает, чтобы дядя Вова представил, что он молод, что ему 25, а дверь открывает тетя Женя.

Я рассказала эту историю для того, чтобы вы не сомневались – меня нет. А теперь прогулка…

* * *

Если выйти из калитки и свернуть налево, то почти сразу окажешься на улице Лобанка и увидишь коричневый домик Лаптевых. Название как море, правда? Я не помню этих старичков.

Только фамилию. И еще их дочку и внука, которые почти каждый вечер ходили под нашими окнами. В пять часов туда. В восемь обратно. Старички давно умерли. Домик продали. Скоро снесут. Построят магазин. Маленький такой провинциальный магазинчик, хозяева которого будут торговать стройматериалами, обувью или бытовой техникой. Мне нравится только фамилия– Лаптевы.

А вообще, неважно – что за домики и кто в них живет. Когда я иду под тополями по улице Лобанка, я думаю не о соседях, а о тебе. Как хорошо было бы сейчас держать твою небольшую для мужчины руку (почти такая же, как моя). В правой, дотрагиваясь до холодного браслета часов. Или в левой, проводя большим пальцем по шраму-кляксе у запястья. Никак не могу запомнить, с какой стороны от мужчины должна идти женщина. Но это не важно: мы вряд ли окажемся вместе на этой улице. Нет-нет, это не любовная история, что вы… Просто когда-то под этими тополями я думала о тебе. Если идти к Советской – о тебе. А если обратно – о бананах.

Возле библиотеки растет куст акации, рядом с ним высокий бордюр. Когда тебе немного лет, то это большое удовольствие: пролезть под ветками на бордюр и пройти 20 метров такой же высокой, как папа. Однажды папа пришел домой и сказал: «В гастрономе дают бананы». Пока мы добрались до гастронома, бананы разобрали. Возвращались домой мимо акации. Я лезла под ветки и думала: «Интересно, а бананы какие? Круглые?». Потом, уже на журфаке, я рассказала эту историю однокурснику. «А я ходил в детский садик в ГДР, – рассказал Антон в ответ. – Каждое утро мама давала мне банан. Я топтал его ногами и плакал». Зато я знаю, что самые простые вещи в мире могут казаться непостижимыми и ты с этим ничего не сделаешь…

* * *

В этой истории не будет сюжета, потому что прогулки бессюжетны. В городских прогулках есть только улицы.

Эта история чуть-чуть похожа на портрет. Но часто в портретах не бывает сюжета – только детали.

Все, о чем я вам расскажу, – улицы и детали.

Моя мама боится того, что я пишу. Лучше бы я вышла замуж и родила ей двух внуков. Чтобы они говорили ей «Баба!», ходили за ней хвостиком по двору вокруг кирпичного дома, нюхали цветы с ее клумб, шумно вдыхая призрачные ароматы маленькими ноздрями, и таскали за хвосты двух наших кошек. Каждому внуку – по кошке. Но я пишу. «Мне страшно от того, что там у тебя в голове», – говорит мама. Ничего страшного, мама, не бойся. Только улицы и детали.

* * *

В одном окне на Интернациональной можно увидеть Ленина. Я заметила его, когда ходила на дополнительные занятия по истории к Ольге Францевне.

Я часто заглядываю в окна, когда иду по улице. Особенно люблю кухонные. С абажурами и шкафчиками. Если свернуть с Войкова на Интернациональную, то в самом первом окне первого этажа углового дома просматривается портрет Ленина. Он стоит на секции в квартире без штор и, прищурившись, поглядывает на прохожих.

– Ольга Францевна! Я видела Ленина. В окне на Интернациональной.

– Я тоже его видела, когда шла домой с вокзала, – спокойно говорит Ольга Францевна.

Ее двор и двор психиатрической больницы разделены общим забором. Когда-то в этом доме жил один из врачей этой лечебницы. Ольга Францевна купила его вместе с обширной библиотекой по психиатрии. Прочла кое-что, обнаружила у себя ряд симптомов, потом собрала книги в стопочки по размеру и сложила повыше в кладовке.

Однажды я пришла в районную библиотеку и попросила новый номер литературно-художественного журнала «Мы».

– Мы его больше не выписываем.

– Почему?

– Потому что его спрашивают только два читателя.

Через несколько лет я сидела на кухне у Ольги Францевны. Пахло пловом, который «доходил» на плите. Мы пили чай с конфетами. Нежная шоколадная начинка.

– Я читала эту повесть. Ее печатали в журнале «Мы», – сказала я, услышав знакомое название.

– Я тоже прочитала ее, когда наша библиотека выписывала этот журнал, – ответила Ольга Францевна.

Мы нечаянно делили редкие находки. У Ольги Францевны было спокойно и весело, хотя ее дом стоит рядом с психбольницей. В нем никогда не оставались жить коты, но котята появлялись регулярно. Потом, правда, с ними обязательно случалось что-то несовместимое с жизнью. И Ольга Францевна говорила, что не пойдет на опознание: ее или не ее кот лежит за остановкой насмерть сбитый машиной. А еще с улицы было не разглядеть, что там, в ее окнах.

* * *

Улица Карла Маркса (кажется, не советских названий в этом городе нет) упирается в мост. Если перейти по нему через реку и свернуть налево, окажешься возле больницы. Это единственное здание в городке, где есть лифт.

– Таня! Санитарка! Таня! Санитарка!

Мы с Аней оставляем партию в шахматы и идем искать Таню. Старушка, которая кричит, – лежачая. Мы с Аней – ходячие и интеллектуально развитые – не только играем в шахматы, потому что не спится, но и понимаем, что своими криками старушка сейчас перебудит все отделение. Или замолчит и перевыполнит план по смертности в терапии. А Таня… А Таня, наверное, уехала на лифте в неврологию. Или в хирургию.

Мой лечащий врач тоже все время меня теряет. «А где эта девочка из пятой палаты, которой никогда нет в пятой палате?» Я пытаюсь ей объяснить, что мне поставили физиотерапевтические процедуры как раз во время ее обхода.

Она не слушает, а рассматривает книги на стуле возле койки. Достоевский, киносценарии и какой-то роман о советских ученых, который принесла мама. Врач не намного старше меня.

Ее занимают мои книжки и вообще появление студентки факультета журналистики в отделении, переполненном бабками, которые помнят всех, кто были полицаями при немцах.

– У вас воспаление верхней доли правого легкого. Пятнышко небольшое, но плохо, что в верхней части. С верхушки легкого начинается туберкулез.

Я молчу и глубоко дышу. Девушка прикасается холодным фонендоскопом то к спине, то к груди.

– Хрипов нет. – Врач прячет фонендоскоп в карман и выходит из палаты.

Я пробую читать, а потом спускаюсь в больничный дворик.

Август в этом году прохладный. Воздух звонкий и хрусткий. Я хожу по дорожке вдоль декоративного заборчика: от молоденького дуба до калитки и обратно. Останавливаюсь у дерева, рассматриваю прожилки листьев на солнце и думаю: что случится, если у меня обнаружат туберкулез?

Мама приходит вечером. Выкладывает на тумбочку бананы, ставит пакет сока и говорит, что мы с врачом дуры. Через четыре дня меня выписывают.

* * *

Чтобы быть здоровой, нужно ходить на стадион, который занимает почти целый квартал между улицами Советская, Войкова, Лобанка и Буденного. В хорошую погоду наш учитель физкультуры проводил уроки на стадионе.

Мне тяжело давались короткие дистанции. Нормативов, с которыми я финишировала, не было в таблице с оценками. Мне нельзя было поставить даже «два». Физрук цокал и что-то писал в журнале. Я не могла восстановить дыхание. Мне было все равно.

Длинные дистанции я бегала лучше. На «тройку». Единственным упражнением, которое мне удавалось, были прыжки в длину. Может быть, потому что я поняла технику прыжка? Нужно помочь руками, «подхватить» себя, когда прыгаешь. Летишь, выпрямляешься, оглядываешься – а твои пятки далеко от линейки самого верхнего норматива. Над нотной линейкой. Музыка. Физрук всегда удивлялся. И ставил черточку мелом возле моей пятки. Дополнительная линейка. Ее не перепрыгивал никто.

Но больше всего физрук удивился, когда мои стихи напечатали в районной газете. Он вряд ли был ценителем поэзии, но это же удивительно: девочка, которая финиширует с несуществующими нормативами, пишет стихи и их печатают в газете (а значит, они чего-то стоят)!

В аттестате у меня стоит очень хорошая оценка по физкультуре. Не напечатай редактор тогда два моих стихотворения, стояла бы просто хорошая – аттестат физрук никому не портил.

Я считаю, что это справедливо. Оценка досталась мне за то, что я поняла: у каждого свои нормативы. А еще из-за этих стихов в меня влюбился одноклассник. Но я как-то легкомысленно к нему отнеслась. Слушала, что он говорит мне по телефону и смеялась. Теперь я пишу только интервью и рецензии. В меня никто не влюбляется.

* * *

Сразу за стадионом, на Советской, – школа. Старое довоенное здание. В войну там был немецкий госпиталь, рядом с госпиталем – кладбище. Недавно на его месте построили новый универмаг. Когда копали котлован – доставали из земли челюсти с золотыми зубами. Но мы совсем не думали об этом, когда учились. В школе нужно было делать лабораторные по физике и стирать ногой черные полосы с линолеума, если ты дежурный.

Меня удивляют люди, которые знают географию. Наш учитель географии Александр Васильевич носил темно-синий костюм и галстук. Я никогда не видела его в другой одежде. Он никогда не садился за стол на уроке, непонятно почему. И никогда не оставался в учительской на перемене, потому что там были одни женщины. Бежал в спортзал (его построили отдельно от школы) к физруку. По снегу. В одном синем костюме. Зажав сигарету губами и жмурясь от ветра.

Он удивил меня три раза. Первый, когда к нему пришли две воспитательницы из детского сада и попросили физическую карту, чтобы рассказать детям о двух полушариях Земли. Александр Васильевич, который приносил в школу все, что у него было: глобус, книги, указки, что-нибудь в класс (когда у него еще было классное руководство), – не дал. «Они же вобьют детям в головы, что «зелененькое» – это травка, а «желтенькое» – это песочек. А мне потом шесть лет выбивай: «зелененькое» – равнина, а «желтенькое» – горы», – рассказал он нам.

Второй раз я удивилась на летней практике. Изза красивого почерка меня не отправили полоть свеклу, а усадили за какую-то оформительскую работу. Я почти закончила – и вдруг написала цифру не в ту колонку. Нужно было все переделывать. Лучше бы я полола свеклу. Александр Васильевич, который руководил практикой, почесал затылок и полез в стол за лезвием. Он стер фломастер с ватмана так, что никто не заметил. Лист был идеально ровным. «Ко мне даже с накладными приходили», – подмигнул географ. Я написала цифры правильно.

В третий раз я случайно узнала, что он любит книги про индейцев. «Ага, такую я еще не читал!» – Александр Васильевич вертел роман в руках и, казалось, принюхивался к страницам. Тогда все читали «черные» детективы и смотрели сериалы про ментов. Он стоял с этим романом, как инопланетянин. «Про индейцев» с одной стороны было старомодно, с другой – по-мальчишески.

Меня удивляют люди, которые знают географию. По памяти скользят по береговым линиям, вспоминая названия городов. Говорят что-то вроде: «Потом через перешеек – и в глубь Китая». Александр Васильевич научил меня удивляться. У каждого свои нормативы.

Наш географ преподавал еще лет пять после того, как мы выпустились. Он выпивал. Из школы его уволили. Чем он занимался в последние годы, я не знаю. Недавно он пришел домой, лег на диван и умер

* * *

Пойдем в другую сторону. На улицу Горького или на улицу Калинина. В детстве мы с папой ходили в краеведческий музей. Первый зал – зал дикой природы с чучелами животных – нравился мне больше всего. Сначала безобидные птички, потом бобры и зайцы, а потом (самое страшное) рыси, волки с оскалами и бурый медведь. Между нами – только тонкая музейная веревочка-ограждение. Я пряталась за папу и замирала.

Недавно я попала в этот же музей на выставку художника-авангардиста. Оказалось, что известный художник, который пишет руки без художественного решения, тоже родился в этом маленьком городе. И к юбилею привез выставку.

Зал с картинами был закрыт. «Подождите десять минут, – сказала мне билетерша. – Можете пока посмотреть музей». Я пошла в первый зал. Тонкая музейная веревочка отделяла меня от облезших чучел.

Билетерша шла следом: «А хотите, я вам птичек включу?» Кажется, я чем-то симпатична этой женщине. И вот сейчас из зеленого советского репродуктора польется пение птиц, а вокруг будут стоять облезлые чучела. «Нет, спасибо, не нужно. Птичек я уже не выдержу…»

* * *

А вы помните сказки? Чтобы человек ожил, его сначала надо полить мертвой водой, а потом живой. Но сначала мертвой.

* * *

Кроме людей, которые знают географию, меня всегда удивлял феномен фантомных болей. У человека уже нет ноги, но ему кажется, что она болит…

В этом городе живет фантомная собака. Три года назад Берту закопали в саду под яблоней. А я все равно выхожу из дома и жду, что сейчас она прибежит. Справа или слева? Когда я закрываю дверь, смотрю, чтобы не прищемить ее любопытный нос. Машинально. Никак не отвыкну. Чем тебе пахнет там, собака?

Недавно она приснилась маме. «Представляешь? Лежит на земле в луже под дождем и смотрит на меня. Я вижу, что она на цепи. И спрашиваю тебя: почему ты ее не отвяжешь?» – рассказывала она отцу.

Дождило. В саду стояли лужи. «Наверное, ей мокро…» – сказал папа.

* * *

А мне недавно приснилась моя крестная, тетя Рая. Пришла в светло-коричневом драповом пальто. Все мертвые почему-то приходят ко мне в пальто. Бабушка Женя приходила в темно-синем. Наверное, там холодно. Ты смеялся надо мной: «Не придумывай. Там ничего нет». Когда я буду смотреть на нас из-под клена, я приснюсь тебе. Приду в розовом пальто без одной пуговицы. Ты приставишь палец к пустому месту и спросишь: «А где пуговица?» Я пересчитаю четыре оставшихся и улыбнусь: «Куколка, балетница, задавала, сплетница – все на месте». Мы помолчим, а потом я шепну на ухо: «Собака отгрызла» – и ты проснешься. Выйдешь курить на балкон и подумаешь: зачем она приходила?

* * *

Девушка, которой нет. Город, которого нет… Вдруг все становится простым и поддающимся описанию…

Я бы сняла о себе фильм, короткометражку.

Несколько секунд слякоти, маленьких домиков и больших домов, деревьев без листьев, светлых машин, забрызганных грязью… Снег падает и тает. Камера останавливается. Кирпичная пятиэтажка. Огромное окно без штор на первом. Серое стекло. Деревянная некрашеная рама. И в этом огромном окне маленькая голова маленькой собаки (только голова), которая бесстрастно смотрит на улицу. Секунда – р-р-р-раз – из-под подоконника рядом с собакой появляется голова девочки (оторвалась от книги и глянула в окно). Они вдвоем бесстрастно смотрят на улицу. Камера разворачивается на сто восемьдесят градусов. Под окном стою я. Смотрю на девочку и собаку. И все, что до этого видел зритель, он видел моими глазами.

Вот и вся я, кажется…

* * *

Я выкопала ямку под кленом. Несколько стеклышек (даже одно зеленое), фольга из пачки от сигарет и пуговица. Секретик. Но все равно похоже на похороны. Закапываю и затаптываю. Быстро. Пока девушка в короткой коричневой куртке идет мимо. Мне нужно успеть до того, пока она свернет на другую улицу…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.