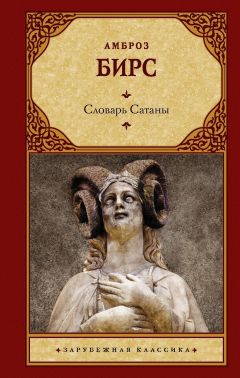

Текст книги "Словарь Сатаны"

Автор книги: Амброз Бирс

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)

Человек из носа[82]82

© Перевод. В. И. Бернацкая, 2020.

[Закрыть]

В той части Сан-Франциско, которая зовется Норт-Бич, есть две пересекающиеся улицы, а рядом с ними – пустырь, более ровный, чем остальные пустыри в этом районе. Однако прямо за ним, к югу, земля круто поднимается тремя террасами вверх. Там пасутся козы и обитают бедняки – несколько семейств из разных социальных слоев живут здесь дружно «со времени основания города». Одно скромное жилище на нижней террасе сразу бросается в глаза: оно – словно карикатура на человеческое лицо, такое изображение мальчишка мог вырезать на пустой тыкве, нисколько не в обиду сородичам. Глаза – два круглых окна, нос – дверь, рот – дыра, образованная утратой нижней доски. Крыльца со ступеньками нет. Как лицо дом слишком велик, как место для житья слишком мал. Пустой, бессмысленный взгляд глаз без бровей и ресниц производит жутковатое впечатление.

Иногда из носа выходит мужчина, поворачивается, проходит там, где должно быть правое ухо, идет дальше, мимо играющих детей и коз, преграждающих дорогу к домам соседей, и оказывается в конце террасы, откуда по шатким ступеням можно спуститься на улицу. Здесь он останавливается и смотрит на часы, и случайный прохожий может призадуматься, зачем такому человеку нужно знать, какой сейчас час. Если наблюдать за мужчиной подольше, то станет ясно, что точное время – важный элемент в его жизни, потому что именно в два часа дня он выходит из дома 365 раз в году.

Удостоверившись, что со временем он не ошибся, мужчина убирает часы и торопливо идет по улице к югу, проходит два квартала, сворачивает направо и, приближаясь к следующему повороту, устремляет взгляд на окно, расположенное на верхнем этаже трехэтажного дома прямо через улицу. Не в силах сопротивляться времени и тлену, это неприглядное здание, построенное из красного кирпича, теперь серого цвета. Когда-то оно было жилым домом, теперь в нем фабрика. Не знаю, что там производится; наверное, то же, что и на других фабриках. Знаю только, что каждый день, кроме воскресенья, в два часа здесь все бурлит и грохочет; вибрация от какой-то гигантской машины сотрясает строение, слышится скрип дерева под пилой. В окне, на которое так напряженно смотрит мужчина, ничего не видно; на самом деле стекло настолько плотно покрыто пылью, что давно уже перестало быть прозрачным. Не сводя с окна глаз, мужчина продолжает идти и по мере удаления от фабрики все больше поворачивает голову назад. У следующего угла он сворачивает налево, обходит жилой массив и, пройдя немного по улице, оказывается на одной диагонали с оставшейся позади фабрикой; возвращаясь прежней дорогой, он часто поглядывает через правое плечо на окно, пока оно совсем не скрывается из виду. В течение многих лет мужчина не меняет этот маршрут и не вносит в него никаких изменений. Через четверть часа он снова оказывается у своего жилища, и поджидающая его у входа в нос женщина помогает ему войти внутрь.

Женщина – его жена. Супруги существуют на то, что она получает, обстирывая бедняков, среди которых они живут. Женщина делает это так быстро и справно, что удобнее отдавать вещи ей, чем китайцам или стирать дома самим.

Мужчине около пятидесяти семи лет, хотя выглядит он гораздо старше. Он совсем седой. Бороду он не носит и всегда гладко выбрит. Руки чистые, ногти отполированы. Если судить по одежде, то можно предположить, что он занимает более высокое положение, чем то, о котором говорит его окружение и занятие жены. Одет он действительно очень опрятно, если не сказать – модно. Цилиндру не больше года, на тщательно вычищенной обуви – ни пятнышка. Говорят, что дома он носит не тот костюм, который на нем во время его пятнадцатиминутных прогулок. Как и за всем остальным, за костюмом следит жена, заменяя его на новый, как только позволят их скудные средства.

Тридцать лет назад Джон Хардшоу и его жена жили на Ринкон-Хилл, в одном из лучших домов этого аристократического квартала. Одно время он работал врачом, но, унаследовав изрядное состояние после покойного отца, перестал заботиться о здоровье соотечественников и занялся собственными делами. И он, и жена были хорошо образованными людьми, и в их доме часто собиралось немногочисленное общество мужчин и женщин сходных с ними вкусов. Насколько им было известно, мистер и миссис Хардшоу жили счастливо; жена была предана мужу, во всем помогала и очень им гордилась.

Среди их знакомых была семья Баруэлл из Сакраменто – муж, жена и двое маленьких детей. Мистер Баруэлл был горный инженер-строитель, служебные обязанности заставляли его много времени проводить вне дома, и он часто бывал в Сан-Франциско. В этих случаях жена обычно его сопровождала, проводя много времени в доме своей подруги, миссис Хардшоу, вместе с двумя детьми, которых бездетная миссис Хардшоу полюбила. К несчастью, ее муж полюбил еще больше их мать. И что совсем плохо, эта привлекательная особа оказалась не столь умна и уступила ему.

Одним осенним утром офицер под номером 13 из полиции Сакраменто заметил мужчину, тайком покидавшего через черный ход частный дом, и недолго думая арестовал его. Мужчина, в низко надвинутой фетровой шляпе и пальто с начесом, предложил полицейскому сначала сто, потом пятьсот, потом тысячу долларов, чтобы тот его отпустил. Так как при себе у мужчины не оказалось даже первой названной суммы, офицер отнесся к его предложению презрительно. Перед полицейским участком арестованный предложил офицеру выписать на его имя чек на десять тысяч долларов и, пока тот не обналичит чек, подождать его со скованными руками в ивняке на берегу реки. Предложение вызвало очередную порцию насмешек, и арестованный замолчал; назвался он явно вымышленным именем. При обыске в участке у него не нашли ничего ценного, кроме миниатюрного портрета миссис Баруэлл, хозяйки дома, у которого его задержали. Оправа была украшена ценными бриллиантами, а дорогое белье арестанта вселило запоздалые сомнения в неподкупное сердце офицера № 13. Так как никто не опознал задержанного и никаких документов при нем не нашли, то его зарегистрировали по обвинению в грабеже под вымышленным именем, которым он себя назвал, – простым и честным именем Джона К. Смита[83]83

Джон Смит – ставшее нарицательным имя, которым в англоязычных странах именуют рядового обывателя.

[Закрыть]. «К.» он добавил по вдохновению и, несомненно, очень этим гордился.

Тем временем Ринкон-Хилл в Сан-Франциско будоражил слух о таинственном исчезновении Джона Хардшоу, о нем упомянули даже в одной из местных газет. Даме, которую в газете тактично называли просто «вдовой», не пришло в голову искать мужа в городской тюрьме Сакраменто – города, где, как казалось, он никогда не был. А тому предъявили обвинение как Джону К. Смиту и, не докапываясь до сути, передали дело в суд.

За две недели до суда миссис Хардшоу, случайно узнав, что ее мужа задержали в Сакраменто под вымышленным именем за кражу, помчалась туда, никому ничего не сообщив, и потребовала свидания со своим мужем Джоном К. Смитом. Измученная и больная от беспокойства, укутанная с головы до ног в простую дорожную шаль, в которой провела ночь на пароходе, не сомкнув глаз от волнения, она не была похожа на самое себя, но манеры говорили о ней больше, чем ее слова о праве видеть заключенного. Ей разрешили повидаться с ним наедине.

Неизвестно, что произошло во время этой горестной встречи, но дальнейшие события доказывают, что Хардшоу удалось подчинить ее волю своей. Тюрьму она покинула с разбитым сердцем, отказываясь отвечать на вопросы, и, вернувшись в пустой дом, возобновила, но теперь без энтузиазма, розыск пропавшего супруга. Через неделю пропала и она: говорили – «вернулась на родину», больше никто ничего не знал.

На суде заключенный признал себя виновным – «по совету адвоката», как сказал адвокат. Тем не менее судья, у которого возникли сомнения в связи с некоторыми необычными обстоятельствами, настоял на том, чтобы прокурор округа вызвал офицера № 13; присяжным также зачитали показания миссис Баруэлл, которая не пришла на суд из-за болезни. Показания были очень краткими: она ничего не знала, кроме того, что портрет принадлежит ей и, как ей казалось, в ночь кражи она оставила его на столике в гостиной. Портрет предназначался в подарок мужу, который в то время находился по делам горной компании в Европе и до сих пор еще не вернулся.

Поведение свидетельницы, когда она давала показания у себя дома, прокурор впоследствии назвал странным. Дважды она отказывалась давать показания, а потом, когда не хватало лишь ее подписи, вырвала бумаги у секретаря и порвала их в клочья. Она позвала к своей постели детей, плача их обнимала, а потом неожиданно выслала детей из комнаты, заверила документ подписью и клятвой и после этого потеряла сознание – «притворилась», по словам прокурора. Как раз в это время пришел врач и, мгновенно оценив ситуацию, схватил представителя закона за воротник и вытолкнул его на улицу, за ним полетел и помощник. Оскорбленное правосудие осталось неотомщенным, жертва унижения даже не заикнулась об этом в суде. Прокурор жаждал выиграть процесс, обстоятельства получения признания, будучи оглашены, ничего бы не изменили, и, кроме того, подсудимый тоже оскорбил закон, только менее отвратительным способом, чем вспыльчивый врач.

По предложению судьи жюри вынесло вердикт: виновен; на этом все закончилось, и подсудимого приговорили к трем годам тюремного заключения. Адвокат никак не реагировал на приговор, не взывал к состраданию – он вообще не произнес ни слова, просто пожал клиенту руку и вышел из зала. Было очевидно, что его пригласили только для того, чтобы суд не назначил своего адвоката, который, возможно, стал бы защищать подзащитного.

Джон Хардшоу отсидел свой срок в тюрьме Сан-Квентин, а когда вышел, у ворот его встретила жена, вернувшаяся за ним «с родины». Говорили, что они сразу отправились в Европу; во всяком случае, генеральная доверенность на адвоката, по-прежнему живущего среди нас – от него я и узнал многие подробности этой незатейливой истории, – была составлена в Париже. Адвокат за короткое время распродал все имущество Хардшоу в Калифорнии, и в течение нескольких лет о несчастной паре не было никаких известий. Однако до многих, кто их знал, доходили туманные и неточные слухи о странных вещах, случившихся с ними, и эти люди вспоминали о супругах с нежностью и сожалели об обрушившихся на них несчастьях.

Спустя несколько лет они вернулись, сломленные, почти нищие, а муж еще и подорвал здоровье. Цель их приезда для меня так и осталась загадкой. Какое-то время они жили под фамилией Джонсон в достаточно респектабельном районе к югу от Маркет-стрит, жили весьма уединенно, их никогда не видели далеко от дома. Должно быть, какие-то деньги у них все же сохранились, потому что никто не видел, чтоб мужчина работал; возможно, ему не позволяло состояние здоровья. Соседи обсуждали преданность жены больному мужу – она всегда была рядом, поддерживала и подбадривала его. Они часами сидели на скамейке в небольшом общественном парке; жена читала мужу, держа его руку в своей, иногда слегка касалась его бледного лба и часто отрывала от книги свои по-прежнему прекрасные глаза, чтобы, делая какой-то комментарий по тексту, взглянуть на мужа. Иногда она захлопывала книгу, чтобы отвлечь его внимание разговором – о чем? Никто никогда не слышал, о чем разговаривают эти двое. Читателю, у которого хватило терпения дочитать историю до этого места, может доставить удовольствие догадка – а ведь им было чего остерегаться. Вид мужчины выражал глубокое уныние; и один противный соседский юноша, обращавший внимание, как большинство молодых людей, прежде всего на внешность, называл его в своем кругу «мрачным простофилей».

Все случилось в тот день, когда Джон Хардшоу по непонятной причине переживал сильное беспокойство. Бог знает, что его направляло, но он перешел Маркет-стрит и продолжил путь на север, потом, перевалив через холмы, спустился в район Норт-Бич. Свернув бесцельно налево, Хардшоу пошел вдоль незнакомой улицы, пока не оказался напротив здания, которое в то время было весьма приличным жилым домом, а теперь стало обшарпанной фабрикой. Бросив случайно взгляд наверх, он увидел ту, кого ему лучше бы не видеть, – Эльвиру Баруэлл. Их взгляды встретились. С пронзительным воплем, похожим на крик испуганной птицы, женщина вскочила на ноги и наполовину высунулась из окна, вцепившись обеими руками в рамы. Этот крик заставил людей на улице остановиться и задрать головы. Хардшоу стоял неподвижно, безмолвно, глаза его пылали. «Берегись!» – крикнул кто-то из толпы, но женщина продолжала тянуться вперед, бросая вызов безжалостным законам притяжения, как в свое время бросила вызов другим законам, громогласно провозглашенным Богом на Синае. От резкого движения ее густые черные волосы упали на плечи и рассыпались по щекам, почти скрыв лицо. Еще мгновение, и страшный крик пронесся по улице: женщина, потеряв равновесие, упала из окна вниз головой, и этот спутанный, кружащийся клубок из юбок, рук, ног, белого лица с ужасным стуком ударился о мостовую, и эта сила удара ощущалась на расстоянии ста футов. На мгновение все закрыли глаза и отвернулись от страшного зрелища. Когда же первый шок прошел, они увидели, что картина странным образом изменилась. Мужчина с обнаженной головой сидел прямо на булыжной мостовой, прижимал к груди разбитое, кровоточащее тело, покрывал поцелуями искалеченное лицо и спутанные мокрые волосы; его собственное лицо тоже было в крови, она стекала струйками по мокрой, слипшейся бороде.

Задача рассказчика почти выполнена. Семья Баруэлл только этим утром вернулась из Перу после двухлетнего отсутствия. Спустя неделю вдовец, вдвойне несчастный, так как смысл ужасного поведения Хардшоу был яснее ясного, отплыл, не знаю уж в какие дальние края, и никогда не возвращался. Хардшоу – теперь уже не называвший себя Джонсоном – провел год в психиатрической лечебнице Стоктона, где благодаря хлопотам сочувствующих влиятельных друзей жене разрешили ухаживать за ним. Когда его, неизлеченного, но безопасного, выписали из больницы, супруги вернулись в город, который, казалось, таил для них горькую сладость. Какое-то время они жили подле Миссии Долорес[84]84

Миссия Долорес – известная францисканская миссия на улице Долорес в Сан-Франциско.

[Закрыть] в бедности, почти такой же, какой живут и сейчас, но это место слишком далеко располагалось от конечной цели ежедневного маршрута мужчины. Оплату проезда они не могли себе позволить. Поэтому эта бедняжка, ангел небесный, жена – сначала преступника, потом сумасшедшего – сняла за небольшую плату лачугу с недостроенным фасадом на нижней террасе Гоат-Хилл. Теперь расстояние до бывшего жилого дома, а теперь фабрики, было небольшим – просто приятной прогулкой, если судить по оживленному и энергичному выражению лица идущего туда мужчины. Правда, возвращение, похоже, давалось ему с трудом.

Приключение в Браунвилле[85]85

© Перевод. В. И. Бернацкая, 2020.

[Закрыть]

Я преподавал в маленькой деревенской школе неподалеку от Браунвилла, который, как знает каждый, кому посчастливилось жить там, находится в центре красивейших мест в Калифорнии. Летом его наводняют люди, которые в местных газетах именуются «искателями приключений», но было бы справедливее назвать их «больными или попавшими в полосу неприятностей». На самом деле Браунвилл можно по праву назвать как последнюю возможность летнего отдыха. В нем много пансионатов, в самый приличный из них я захожу дважды в день (на ленч остаюсь в школе) и тем осуществляю скромный ритуал по воссоединению души и тела. От этой «гостиницы» (как предпочитают называть ее газетчики в том случае, если не зовут караван-сараем) до школы расстояние по гужевой дороге примерно мили полторы, но существует еще малоисхоженная тропа, проходящая по холмистой, поросшей лесом местности, которая значительно укорачивает путь. Однажды вечером я возвращался этой тропой домой позже обычного. Был последний день семестра, и я задержался в школе почти до темноты, готовя отчет о работе для членов попечительского совета – двое из которых, заносчиво решил я, смогут его понять, а что касается третьего (пример господства разума над материей), его постоянная враждебность по отношению к тому школьному учителю, которого он сам выдумал, будет наконец преодолена.

Пройдя не больше четверти пути, я остановился, заинтересовавшись забавным поведением семейства ящериц, живших где-то поблизости; этих рептилий, казалось, переполняла радость оттого, что они свободны от трудностей жизни в Браунвилл-Хаус. Сев на поваленное дерево, я стал наблюдать за ними. Пока я сидел, устало привалившись к суку, торчащему из искривленного старого ствола, в тенистом лесу сгустились сумерки, молодая луна стала отбрасывать отчетливые тени и пролила на листья деревьев нежный, призрачный свет.

Я услышал звук голосов: женский – раздраженный и пылкий – заглушал мужской – низкий и мелодичный. Напрягая зрение, я всматривался в сумеречные тени леса, надеясь разглядеть тех, кто нарушил мое одиночество. В нескольких ярдах на тропе и впереди, и сзади были открытые места, и я знал, что именно эти двое пройдут по ним: ведь на расстоянии полумили других людей не было. Никакие звуки, кроме этих голосов, не слышались, а они стали такими отчетливыми, что я различал слова. В мужском голосе я почувствовал гнев, подтвержденный произнесенными словами.

– Я не буду угрожать; ты абсолютно бессильна и это хорошо знаешь. Пусть все останется как есть, или, клянусь, вы обе пожалеете!

– Что ты имеешь в виду? – раздался интеллигентный голос женщины из общества. – Ты ведь… не убьешь нас.

Ответа не последовало, по крайней мере, я ничего не слышал. В тишине я вглядывался в глубину леса в надежде хоть мельком увидеть тех, кто говорил, подсознательно чувствуя, что дело серьезное и ни о какой щепетильности здесь речь идти не может. Мне казалось, что женщина находится в опасности; во всяком случае, мужчина не отрицал того, чего она боялась. Когда человек играет роль потенциального убийцы, у него нет привилегии выбирать зрителей.

Вскоре я увидел их – смутные тени среди деревьев при свете луны. Высокий и стройный мужчина, похоже, был в черном, на женщине, насколько я мог разглядеть, было серое платье. Они все еще не догадывались о моем присутствии, хотя по какой-то причине, возобновив беседу, заговорили тише, и я перестал их понимать. Мне показалось, что женщина опустилась на землю и простерла в мольбе руки, так часто делают на сцене и никогда, насколько мне известно, в других местах. Я даже не уверен теперь, что это было на самом деле. Мужчина устремил на нее взгляд; при свете луны казалось, что глаза его сверкают холодным огнем, а их выражение заставило меня дрожать от мысли, что он может взглянуть на меня. Не знаю, что побудило меня пошевелиться, но я вскочил на ноги и вышел из тени. Обе фигуры тут же исчезли. Напрасно я вглядывался в просветы между деревьями и зарослями кустарника. Ночной ветер шевелил листья, ящерицы давно спрятались, как и положено образцовым рептилиям. Небольшая луна уже заплывала за черный холм на западе.

Я пошел домой встревоженный и не вполне уверенный, что слышал и видел других живых существ, кроме ящериц. Все казалось слишком уж странным и необъяснимым. Как будто среди нескольких явлений – объективных и субъективных, составляющих этот случай, было нечто неопределенное, распространившее свое сомнительное влияние на случившееся, отчего все казалось нереальным. И это мне не нравилось.

На следующее утро за завтраком я увидел новое лицо: напротив меня сидела молодая женщина, на которую я мельком взглянул, садясь за стол. Когда она заговорила с высокой и крупной женщиной, которая снизошла до того, чтобы подождать нас, мое внимание привлек ее голос, немного похожий на тот, что звучал в моих ушах при воспоминании о вчерашней авантюре. Почти сразу в комнату вошла еще одна девушка, постарше, села слева от первой и нежным голосом произнесла: «Доброе утро». При этих звуках я вздрогнул: именно их напомнил мне голос первой девушки. Рядом со мной сидела незнакомка, встреченная в лесу, сидела «такая, какая есть»[86]86

Цитата из романа «Послы» американского писателя Генри Джеймса (1843–1916).

[Закрыть].

Очевидно, они были сестры. Испытывая смутный страх, что во мне могут узнать бесславного молчаливого героя вчерашнего приключения, поведение которого в моем сознании и совести невольно ассоциировалось с подслушиванием, я позволил себе лишь торопливо выпить тепловатый кофе, приготовленный на такой крайний случай обладающей даром предвидения официанткой, и вышел из-за стола. Выходя из дома, я услышал, как глубокий и сильный мужской голос поет арию из «Риголетто». Должен признаться, пение было прекрасным, но что-то в исполнении раздражало; не понимая, что меня раздражает и почему, я быстро ушел.

Вернувшись в этот день позже обычного, я увидел старшую сестру на крыльце в обществе высокого мужчины в черном костюме – того мужчины, которого я ожидал увидеть. Весь день меня не покидало желание узнать что-нибудь об этих людях, и теперь я твердо решил выяснить о них правду любым путем, лишь бы тот не был бесчестным или низким.

Мужчина легко и приветливо болтал с собеседницей, но при звуке моих шагов по гравийной дорожке замолк и, обернувшись, посмотрел мне прямо в лицо. Он был среднего возраста, темноволосый и очень красивый. Безукоризненно одетый, он непринужденно и грациозно держался, а устремленный на меня взгляд был открытым и независимым, без малейшего намека на грубость. Тем не менее он всколыхнул в глубине моего сознания какое-то особое чувство, при последующем анализе к нему примешались ненависть и ужас – не хочется называть это страхом. Мгновение – и мужчина, и женщина исчезли. Похоже, они владели особым трюком – неожиданно исчезать. Однако, войдя в дом, я увидел их через открытую дверь в гостиной – они просто поднялись туда из сада, куда вело французское окно, открывавшееся до пола.

Осторожно подведенная к разговору о новых гостях, квартирная хозяйка проявила учтивость. Продемонстрировав недостаточное уважение к английской грамматике, она поведала вот что: девушки, Полина и Ева Мейнард, родом из Сан-Франциско; Полина – старшая. Мужчина – Ричард Беннинг, их опекун, близкий друг их покойного отца. Мистер Беннинг привез сестер в Браунвилл в надежде, что горный климат пойдет на пользу Еве, у которой врачи подозревали туберкулез.

Эту короткую и простую информацию хозяйка умудрилась превратить в панегирик мистеру Беннингу, говоривший, насколько горячо она верит в желание и возможности последнего платить за те прекрасные удобства, которые она ему предоставляет. Она не сомневалась, что у него золотое сердце: ведь он так привязан к своим прекрасным подопечным и так трогательно заботится об их комфорте. Это свидетельство не удовлетворило меня, и я мысленно произнес, как в шотландском суде: «Не доказано»[87]87

В шотландском уголовном законодательстве предусмотрена возможность вместо «невиновен» выносить вердикт «не доказано», что оставляет некую тень виновности на подсудимом.

[Закрыть].

Конечно, мистер Беннинг был очень внимателен к девушкам. В своих прогулках по округе я часто встречал эту троицу – иногда в обществе других гостей пансионата, – они лазили по ущельям, ловили рыбу, стреляли по цели – словом, всячески старались разнообразить деревенскую жизнь, и хотя я наблюдал их на достаточно близком, насколько позволяли хорошие манеры, расстоянии, однако не заметил ничего предосудительного, что могло бы объяснить странную беседу в лесу. Я уже познакомился с девушками, а с их опекуном обменивался взглядами и даже приветствиями без особой неприязни.

Прошел месяц, и я почти перестал интересоваться их делами, но однажды наше небольшое общество было потрясено ночным событием, которое живо напомнило то, что я испытал в лесу.

Умерла Полина, старшая из девушек.

Сестры занимали одну спальню на третьем этаже. Проснувшись на рассвете, Ева обнаружила, что Полина мертва. Позже, когда несчастная девушка заливалась слезами у тела сестры в окружении сочувствующих, пусть и не очень тактичных соседей, в комнату вошел мистер Беннинг и хотел взять ее за руку. Она отпрянула от покойной сестры и медленно пошла к двери.

– Это твоих рук дело, – выкрикнула Ева. – Твоих… твоих… твоих…

– Она бредит, – проговорил мистер Беннет тихим голосом. Девушка отступала от него, а он надвигался – шаг за шагом, неотвратимо, не спуская с нее упорных глаз, в которых не было ни нежности, ни сочувствия. Она остановилась, рука, поднятая как бы для обвинения, безвольно упала, расширенные зрачки сузились, веки, опустившись, скрыли необычную, дикую красоту глаз; она застыла на месте, а лицо ее стало таким же белым, как у мертвой сестры. Мужчина взял ее руку и осторожно обнял за плечи, как будто поддерживал. Неожиданно девушка разразилась слезами и прильнула к нему, как ребенок к матери. Он улыбнулся, его улыбка мне не понравилась – впрочем, любая улыбка была здесь неуместна, – и молча вывел ее из комнаты.

Было дознание – и обычное заключение: покойная скончалась из-за «болезни сердца»; тогда еще не говорили о «сердечной недостаточности», хотя сердцу Полины, несомненно, многого недоставало. Труп забальзамировали и отвезли в Сан-Франциско специальные службы – ни Ева, ни Беннинг не сопровождали его. Некоторые отважились счесть такое поведение странным, а самые смелые пошли еще дальше и твердо верили, что так оно и есть на самом деле, но добрая хозяйка благородно бросилась на защиту постояльцев, объясняя их поступок хрупким здоровьем девушки. Известно, что никто из двоих, которых это событие коснулось больше других, но, очевидно, меньше интересовало, не дал никаких объяснений.

Однажды вечером, через неделю после смерти Полины, я вышел на веранду пансионата за книгой, забытой там раньше. В тени виноградной лозы, затенявшей лунный свет, я заметил Ричарда Беннинга; его присутствие здесь меня не удивило, так как еще раньше я услышал нежный, мелодичный голос Евы Мейнард. Теперь же различил и ее самое; девушка стояла рядом с Беннингом, положив руку ему на плечо, и не сводила, насколько я мог судить, с него глаз. Ее свободную руку он держал в своей, грациозно и с достоинством склонив голову. То были отношения любовников, и я, стоя в глубокой тени, чувствовал себя еще более виноватым, чем в ту памятную ночь в лесу. Я уже собрался потихоньку удалиться, как тут девушка заговорила, и контраст между ее словами и позой был таким разительным, что я остался стоять, позабыв о том, что хотел уйти.

– Ты убьешь меня, как убил Полину, – сказала она. – Я знаю твою цель и знаю твою силу. И прошу только одного: сделай все поскорее, не откладывай, пожалуйста, – дай мне обрести покой.

Мужчина ничего не ответил – просто отпустил ее руку, а другую убрал со своего плеча; отвернувшись, он пошел вниз по ступеням, ведущим в сад, и вскоре исчез в зарослях. Через несколько мгновений я услышал его прекрасный чистый голос, звучавший как бы на расстоянии; он пел какую-то древнюю песню, которая, когда я прислушался, навеяла внутреннее духовное представление о некой далекой неведомой земле, населенной существами, обладающими запретными знаниями. Песня сковала меня невидимыми чарами, но когда она стихла, я пришел в себя и тут осознал, что мне предоставлен шанс. Выйдя из тени, я направился к девушке. Повернувшись, она устремила на меня взгляд затравленного зайца. Возможно, мое вмешательство ее испугало.

– Мисс Мейнард, – сказал я, – заклинаю вас, скажите, кто этот человек и почему он имеет над вами такую власть. Может быть, такой вопрос бестактен, но сейчас не до условностей. Когда женщина в опасности, мужчина должен действовать.

Ева выслушала меня без всяких эмоций и, как мне показалось, даже без интереса; когда я кончил говорить, она закрыла большие голубые глаза, словно бесконечно устала.

– Вы ничем не поможете, – сказала она.

Я взял ее руку и слегка потряс – так приводят в чувство человека, впавшего в нездоровый сон.

– Вам надо встряхнуться, – продолжил я, – что-то нужно делать, позвольте мне действовать. Вы сказали, что этот человек убил вашу сестру, и я вам верю, и еще – что он убьет вас, я верю и этому.

Она подняла на меня глаза.

– Расскажите мне все, – потребовал я.

– Ничего нельзя сделать, говорю вам – ничего. А если б я и могла что-то сделать, то не стала бы. Все это не имеет никакого значения. Мы пробудем здесь еще два дня; потом уедем, очень далеко! Если вы что-то видели, умоляю – молчите.

– Но это безумие. – Резкими словами я старался пробить брешь в ее отчужденности. – Вы обвинили его в убийстве. Если не проясните мне ситуацию, я обращусь к властям.

При этих словах девушка встрепенулась, но ее реакция мне не понравилась. Она гордо вскинула голову и сказала:

– Сэр, не вмешивайтесь не в свое дело. Это касается меня, мистер Морен, не вас.

– Это касается каждого человека в нашей стране – и во всем мире, – ответил я так же холодно. – Если вам не жаль собственной сестры, то мне, по крайней мере, есть дело до вас.

– Послушайте, – перебила она меня, – я любила сестру. Бог знает, как я ее любила. Но еще больше – словами это не выразить – я люблю его. Вы подслушали наш секрет, но воспользоваться этим и причинить ему вред вам не удастся. Я буду все отрицать. Ваше слово против моего – вот что будет. И думаете, власти поверят вам?

Ева улыбалась ангельской улыбкой, и я почувствовал – помоги мне, Боже, – что влюблен в нее по уши. Не знаю, догадалась ли она со свойственной ее полу интуицией о моих чувствах, но поведение ее вдруг изменилось.

– Обещайте, что впредь не будете вести себя неучтиво, – почти умоляюще произнесла она и дружески взяла меня под руку. – Пойдемте погуляем. Он не узнает – его не будет всю ночь.

В лунном свете мы прохаживались взад и вперед по террасе; она, похоже, забыла о недавней тяжелой утрате, ворковала и по-детски болтала о разных пустяках; я же молчал, ощущая неловкость и причастность к непонятной интриге. Для меня было откровением, что такое очаровательное и, безусловно, чистое создание спокойно, без зазрения совести обманывает мужчину, в безумной любви к которому только что признавалась и ради которой была готова даже пойти на смерть.

«Это что-то новое под луной», – решил я по своей неопытности.

Луна, должно быть, усмехнулась.

Перед расставанием я взял с нее обещание, что завтра, во второй половине дня – до ее окончательного отъезда, – мы отправимся на Старую мельницу, одну из давних построек Браунвилла, установленную в 1860 году.

– Если только его не будет, – серьезно сказала девушка, когда я отпустил протянутую ею на прощание руку и которой после этих слов тщетно пытался снова завладеть; ведь, как сказал один мудрый француз, мы находим женскую неверность очаровательной, если сами не являемся ее жертвами. В эту ночь, даруя свои милости, Ангел сна обошел меня.

В пансионате обедали рано, и после обеда мисс Мейнард, которая не вышла к столу, молча присоединилась ко мне на веранде, одетая в скромное дорожное платье. «Он», очевидно, отсутствовал. Мы медленно двинулись по дороге, ведущей к Старой мельнице. Девушка часто уставала и временами опиралась на мою руку, потом отпускала ее, а через некоторое время снова, довольно капризно, как мне казалось, прибегала к моей помощи. Ее настроение, или, точнее, смена настроений, было подобно солнечным бликам на морской волне. Она шутила над всем, словно никогда не слышала о такой вещи, как смерть, заливалась смехом по любому поводу, а потом сразу же, без перехода, напевала несколько тактов скорбной мелодии с таким чувством, что я отводил глаза, дабы она не заметила силу воздействия ее искусства или, напротив, безыскусности. А еще она говорила странные вещи, делая это в высшей степени необычно, и подчас подходила к самому краю бездонной пропасти знания, куда я и ступить боялся. Короче говоря, она была обворожительна во всех своих многочисленных проявлениях, и я на каждом шагу совершал новые и все более опасные эмоциональные безрассудства, был в высшей степени неосмотрительным, хотя следовало собрать все силы для сохранения душевного покоя.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.