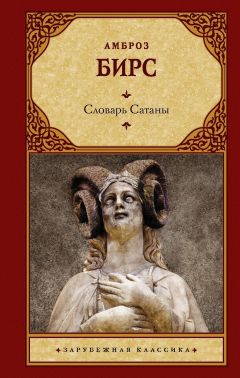

Текст книги "Словарь Сатаны"

Автор книги: Амброз Бирс

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)

Сальто мистера Свиддлера[105]105

© Перевод. Н. Л. Дарузес, наследники, 2020.

[Закрыть]

Джерома Боулза (как рассказывал джентльмен по имени Свиддлер) собирались повесить в пятницу девятого ноября, в пять часов вечера. Это должно было произойти в городе Флетброке, где он сидел в тюрьме. Джером был моим другом, и я, естественно, расходился во мнениях о степени его виновности с присяжными, осудившими его на основании установленного следствием факта, что он застрелил индейца без всякой особенной надобности. После суда я неоднократно пытался добиться от губернатора штата помилования Джерома; но общественное мнение было против меня, что я приписывал отчасти свойственной людям тупости, отчасти же распространению школ и церквей, под влиянием которых Крайний Запад утратил прежнюю простоту нравов. Однако все то время, что Джером сидел в тюрьме, ожидая смерти, я всеми правдами и неправдами добивался помилования, не жалея сил и не зная отдыха; и утром, в тот самый день, когда была назначена казнь, губернатор послал за мной и, сказав, «что не желает, чтобы я надоедал ему всю зиму», вручил мне ту самую бумагу, в которой отказывал столько раз.

Вооружившись этим драгоценным документом, я бросился на телеграф, чтобы отправить депешу во Флетброк на имя шерифа. Я застал телеграфиста в тот момент, когда он запирал двери и ставни конторы. Все мои просьбы были напрасны: он ответил, что идет смотреть на казнь и у него нет времени отправить мою депешу. Следует пояснить, что до Флетброка было пятнадцать миль, а я находился в Суон-Крике, столице штата.

Телеграфист был неумолим, и я побежал на станцию железной дороги узнать, скоро ли будет поезд на Флетброк. Начальник станции с невозмутимым и любезным злорадством сообщил мне, что все служащие дороги отпущены на казнь Джерома Боулза и уже уехали с ранним поездом, а другого поезда не будет до завтра.

Я пришел в ярость, но начальник станции преспокойно выпроводил меня и запер двери.

Бросившись в ближайшую конюшню, я потребовал лошадь. Стоит ли продолжать историю моих злоключений? Во всем городе не нашлось ни одной лошади – все они были заблаговременно наняты теми, кто собирался ехать на место казни. Так, по крайней мере, мне тогда говорили; я же знаю теперь, что это был подлый заговор против акта милосердия, ибо о помиловании стало уже известно.

Было десять часов утра. У меня оставалось всего семь часов на то, чтобы пройти пятнадцать миль пешком, но я превосходный ходок, к тому же силы мои удесятеряла ярость; можно было не сомневаться, что я одолею это расстояние и еще час останется у меня в запасе. Лучше всего было идти по линии железной дороги: она шла, прямая как струна, пересекая ровную безлесную равнину, тогда как шоссе делало большой крюк, проходя через другой город.

Я зашагал по полотну с решимостью индейца, ступившего на военную тропу. Не успел я сделать и полумили, как меня нагнал Ну-и-Джим – известный под этим именем в Суон-Крике неисправимый шутник, которого все любили, но старались избегать.

Поравнявшись со мною, он спросил, уж не иду ли я «смотреть эту потеху». Сочтя за лучшее притвориться, я ответил утвердительно, но ничего не сказал о своем намерении положить этой потехе конец; я решил проучить Ну-и-Джима и заставить его прогуляться за пятнадцать миль попусту – было ясно, что он направляется туда же. Однако я бы предпочел, чтобы он или отстал, или обогнал меня. Первого он не хотел, а второе было ему не по силам, поэтому нам приходилось шагать рядом.

День был пасмурный и очень душный для этого времени года. Рельсы уходили вдаль между двумя рядами телеграфных столбов, словно застывших в своем унылом однообразии, и стягивались в одну точку на горизонте. Справа и слева сплошной полосой тянулось удручающее однообразие прерий.

Но я почти не думал обо всем этом, так как, будучи крайне возбужден, не чувствовал гнетущего влияния пейзажа. Я собирался спасти жизнь другу и возвратить обществу искусного стрелка. О своем спутнике, чьи каблуки хрустели по гравию чуть позади меня, я вспоминал только тогда, когда он обращался ко мне с лаконическим и, казалось, насмешливым вопросом: «Устал?» Разумеется, я устал, но скорее умер бы, чем признался в этом.

Мы прошли таким образом, вероятно, около половины дороги, гораздо меньше чем в половину времени, которым я располагал, и я только-только разошелся, когда Ну-и-Джим снова нарушил молчание:

– В цирке колесом ходил, а?

Это была совершенная правда! Очутившись однажды в весьма затруднительных обстоятельствах, я добывал пропитание таким способом, извлекая доход из своих акробатических талантов. Тема эта была не из приятных, и я ничего не ответил. Ну-и-Джим не отставал:

– Хоть бы сальто мне показал, а?

Глумление, сквозившее в этих издевательских словах, трудно было стерпеть: этот молодец, по-видимому, решил, что я «выдохся». Тогда, разбежавшись и хлопнув себя руками по бедрам, я сделал такой флик-фляк, какой только возможно сделать без трамплина! В то мгновение, когда я выпрямился и голова моя еще кружилась, Ну-и-Джим проскочил вперед и вдруг так завертел меня, что я едва не свалился с насыпи. Секундой позже он зашагал по шпалам с невероятной быстротой и, язвительно смеясь, оглядывался через плечо, словно отколол бог весть какую ловкую штуку, для того чтобы очутиться впереди.

Не прошло и десяти минут, как я догнал его, хотя должно признать, что он был замечательным ходоком. Я шагал с такой быстротой, что через полчаса опередил его, а когда час был на исходе, Джим казался неподвижной черной точкой позади и, как видно, уселся на рельсы в полном изнеможении.

Избавившись от Ну-и-Джима, я начал думать о моем друге, сидевшем в тюремной камере Флетброка, и у меня мелькнула мысль, что с казнью могут поспешить. Я знал, что народ настроен против него и что там будет много прибывших издалека, а они, конечно, захотят вернуться домой засветло. Кроме того, я не мог не сознаться самому себе, что пять часов – слишком позднее время для повешения. Мучимый этими опасениями, я бессознательно ускорял шаг с каждой минутой и под конец чуть ли не пустился бегом. Я сбросил сюртук и, отшвырнув его прочь, распахнул ворот рубашки и расстегнул жилет. Наконец, отдуваясь и пыхтя как паровоз, я растолкал кучку зевак, стоявших на окраине города, и как безумный замахал конвертом над головой, крича:

– Обрежьте веревку! Обрежьте веревку!

И тут – ибо все смотрели на меня в совершенном изумлении и молчали – я нашел время оглядеться по сторонам, удивляясь странно знакомому виду города. И вот дома, улицы, площадь – все переместилось на сто восемьдесят градусов, словно повернувшись вокруг оси, и, как человек, проснувшийся поутру, я очутился среди привычной обстановки. Яснее говоря, я прибежал обратно в Суон-Крик, ошибиться было невозможно.

Все это было делом Ну-и-Джима. Коварный плут намеренно заставил меня сделать головокружительное сальто-мортале, толкнул меня, завертел и пустился в обратный путь, тем самым заставив и меня идти в обратном направлении. Пасмурный день, две линии телеграфных столбов по обе стороны полотна, полное сходство пейзажа справа и слева – все это участвовало в заговоре и помешало мне заметить перемену направления.

Когда в тот вечер экстренный поезд вернулся из Флетброка, пассажирам рассказали забавную историю, случившуюся со мной. Как раз это и было нужно, чтоб развеселить их после того, что они видели, – ибо мое сальто сломило шею Джерому Боулзу, находившемуся за семь миль от меня!

Маленькая история[106]106

© Перевод. В. И. Бернацкая, 2020.

[Закрыть]

Действующие лица: внештатный редактор; начинающий автор.

Место действия: кабинет редактора.

Начинающий автор: Редактор на месте?

Внештатный редактор: Умер.

Н.А.: Храни господь. (Достает свернутую рукопись.) Я принес короткий рассказ, который хочу вам прочесть.

В.Р.: О-о!

Н.А.: (Читает.) «Был последний вечер года – вредный, гибельный, отвратительный вечер. На главной улице Сан-Франциско…»

В.Р.: К черту Сан-Франциско!

Н.А.: Должно же где-то происходить действие. (Читает.) «На главной улице Сан-Франциско стояла маленькая сиротка, переминаясь с ноги на ногу, как новобранец. Ее голые ножки поочередно оставляли на брусчатке холодные поцелуи. Ледяной дождь с удовольствием поливал ее голову, сентиментально перебирая волосы – ее собственные волосы. Ночной ветерок со знанием дела забирался в ее изорванную в клочья одежду, будто подозревал, что она что-то утаивает. Девочка видела толпы озабоченных людей, погибающих под грузом игрушек и кондитерских изделий, которые они несли домой своим любимым, и ей захотелось тоже нести хоть малую часть этого – совсем крохотную. Затем, когда радостная толпа миновала ее, нагруженная сладостями, от которых детей будет долго тошнить, девочка прислонилась к железному фонарному столбу перед кондитерским магазином и предалась жестокой зависти. Ей хотелось, бедняжке, стать тортом – ведь девочка была очень голодна. Потом она подумала, что неплохо быть и фруктовым пирогом; тогда ее будут каждый день разогревать и никто не захочет ее есть. Ведь девочка была не только голодна, она еще и замерзла. В конце концов она напрягла все свои умственные силы и решила, что лучше всего стать печкой – тогда ей всегда будет жарко, а булочники на длинной лопате будут засовывать в нее всякие вкусности».

В.Р.: Я уже где-то это читал.

Н.А.: Очень может быть. Эту короткую историю никогда не отклоняло ни одно издание. Но с каждым разом она становится все лучше. Когда она впервые вышла в «Верэсити», редактор сказал, что эта история стоила ему сотню подписчиков. Так что отметьте, каков прогресс! (Читает.) «Часы – кроме тех, что примерзли к мостовой, – двигались к полуночи. Улицы опустели, и, зная, что календарь предсказал появление в это время молодой луны, фонари послушно погасли. Неожиданно на ближайшей колокольне мощно ударил колокол и взорвал ночную тишину металлическим боем. И тогда зазвонили все часы и колокола, объявляя о приходе Нового года, – они били, колотили, вопили и доконали всех нервнобольных, которые пережили предшествующее воскресенье. Сиротка очнулась от своих грез, оставив кусочек кожи на замерзшем железе фонаря, заломила в отчаянии руки и посмотрела ввысь “с диким беспокойством”[107]107

Из стихотворения лорда Байрона «Тьма» (1816).

[Закрыть]…»

В.Р.: В «Монитор» было «с жадными глазами».

Н.А.: Знаю; тогда я еще не читал Байрона. Умница этот Байрон. (Читает.) «И почти тут же к ее ногам упал клюквенный пирог – по-видимому, с небес».

В.Р.: А куда подевались ангелы?

Н.А.: Их вычеркнул редактор «Доброй воли». Сказал, что Сан-Франциско не место для них, но я не верю…

В.Р.: Ладно, ладно! Не важно. Продолжайте вашу маленькую историю.

Н.А.: (Читает.) «Когда она наклонилась, чтобы взять торт, пролетел со свистом сандвич с телятиной, задев ее ухо. Затем она увернулась от пшеничного каравая, но здоровый кусок ветчины упал прямо на ее ноги. Мешок муки лопнул посреди улицы, копченая свиная грудинка напоролась на железный кол. Вскоре связка сосисок обвилась вокруг ее ног – ровно, словно по ней проехал каток. Потом наступило временное затишье – не падало ничего, кроме сушеной рыбы, холодных пудингов и теплого нижнего белья; но со временем ее желания вновь стали материализоваться, и четверть туши бычка взгромоздилась на голову бедной сиротки».

В.Р.: Ну и как редактору «Разумной добродетели» понравилась эта четверть туши?

Н.А.: Проглотил и еще добавил от себя несколько поросят под хреном. Я их вымарал: не хочу, чтобы посторонние примазывались к «Маленькой истории». (Читает.) «Кто-то подумает, что этого уже достаточно, но нет. Постельное белье, туфли, бочки с маслом, сыры, связки лука, реки варенья, бочки с устрицами, дичь, ящики с посудой и стеклом, всякие хозяйственные принадлежности, плиты и тонны угля – все это щедро сыпалось с небес, накрыв ребенка с головой на двадцать футов. Прошло более двух часов, прежде чем погода наладилась; а в половине четвертого огромная сахарная голова рухнула на пересечении улиц Клей и Кирни, и удар от падения потряс почву, как при землетрясении и остановил все часы в городе.

На рассвете на это место пришли добропорядочные торговцы с лопатами и тачками, и не прошло и часа после восхода солнца в новом году, как они уже убрали всю провизию – сложили в погребах и красиво разложили на полках, чтобы продать ее бедным людям».

В.Р.: А малышка – что стало с ней?

Н.А.: Не забегайте вперед. (Читает.) «Когда торговцы добрались до противной сиротки, которая так и не смирилась со своим жребием, кто-то из них принес метлу, и ее аккуратно вымели с этого места. Затем осторожно подняли и понесли к коронеру. Чиновник стоял на пороге своей конторы и, пренебрежительно махнув рукой, сказал мужчине, который держал ее: “Уходите, дружище, вчера ко мне три раза приходил мужчина, пытаясь продать такой же товар”».

Мое любимое убийство[108]108

© Перевод. В. И. Бернацкая, 2020.

[Закрыть]

Меня арестовали за убийство матери, совершенное с особой жестокостью, и я ждал суда семь лет. Напутствуя присяжных, судья оправдательного суда заметил, что мое преступление самое отвратительное из всех, что присылали на предмет оправдания.

Тогда поднялся мой адвокат и сказал:

– Ваша честь, преступления выглядят лучше или хуже только в сравнении. Если б вы подробно ознакомились с ранее случившимся убийством моим клиентом собственного дяди, то увидели бы в его последнем преступлении (если это можно назвать преступлением) нежную снисходительность и сыновью заботу о чувствах жертвы. Что же касается пугающей жестокости предыдущего убийства, то она явно изобличает вину моего клиента, и если б почтенный судья, который вел процесс, не был одновременно президентом компании, страхующей от смертных приговоров через повешение, где у моего клиента был полис, его вряд ли оправдали бы. Если ваша честь пожелает выслушать эту историю, которая поможет нацелить ваши мысли на правильный курс, то этот несчастный человек, мой клиент, согласится пойти на то, чтобы рассказать ее под присягой.

– Я возражаю, ваша честь, – заявил прокурор. – Такое заявление относится к разряду свидетельских показаний, а их слушание закончено. Его могли приобщить к делу три года назад, весной 1881-го.

– По закону вы правы, – сказал судья, – и в Суде по вопросам неодобрений и технических подробностей вас, безусловно, поддержат. Но не в Оправдательном суде. Протест отклоняется.

– Возражаю, – настаивал прокурор.

– Вы не можете этого сделать, – сказал судья. – Должен напомнить, что в противном случае придется на время перевести слушание этого дела в Суд по возражениям с официальным ходатайством и приложением письменных показаний под присягой. Подобное ходатайство, подготовленное вашим предшественником, было отклонено мною еще в первый год этого процесса. Мистер Кларк, приведите заключенного к присяге.

После принесения присяги я сделал свое заявление, после которого последнее преступление, за которое меня судили сейчас, стало казаться банальным пустяком, и судью это так потрясло, что он не стал больше искать смягчающих обстоятельств, а просто повелел присяжным вынести оправдательный приговор, и я покинул стены суда с незапятнанной репутацией. Привожу мой рассказ:

«Я родился в 1856 году в Каламаки (штат Мичиган) у честных и уважаемых родителей, одного из которых Небеса, к счастью, сохранили, чтобы он служил мне утешением в будущем. В 1867 году наша семья перебралась в Калифорнию и поселилась вблизи Ниггер-Хеда, где отец открыл процветающее агентство «Грабителей с большой дороги». Тогда он был молчаливым, угрюмым человеком, но с течением времени суровость с него спала, и, думаю, только память о печальном событии, приведшем меня на скамью подсудимых, мешает отцу предаться искреннему веселью.

Через четыре года после того, как мы основали агентство, проезжавший мимо священник, которому нечем было заплатить за ночлег, отблагодарил нас проповедью такой силы, что, хвала Богу, все мы обратились к религии. Отец сразу вызвал своего брата, достопочтенного Уильяма Ридли из Стоктона и, когда тот приехал, передал агентство ему, ничего не спросив ни за франшизу, ни за оборудование, куда входили: «винчестер», обрез и набор масок, сшитых из мешков из-под муки. Наша семья переехала в Гост-Рок и открыла дансинг. Мы назвали его «Шарманка – Приют святых». Каждый вечер танцы начинались с молитвы. Именно там моя безгрешная мать благодаря неподражаемой грации в танце получила прозвище Брыкающийся Морж.

Осенью 1875 года у меня появилась возможность съездить в Койот – по дороге в Махала, а оттуда вернуться домой в Гост-Рок. В дилижансе было еще четыре пассажира. Мы миновали Ниггер-Хед и проехали еще около трех миль, когда на сцене обозначились новые персонажи, в которых я узнал дядю Уильяма и двух его сыновей. Не найдя ничего в почтовом отделении, они вошли в пассажирский отсек. Я отменно сыграл свою роль, сидя рядом с другими пассажирами с поднятыми руками и позволив отобрать у меня сорок долларов и золотые часы. По моему поведению никто не заподозрил, что я знаю джентльменов, дающих представление. Спустя несколько дней, когда я приехал в Ниггер-Хед и попросил вернуть деньги и часы, дядя и братья стали клясться, что не знают ничего об этом деле, и представили все так, будто это мы с отцом грабили дилижанс, бесчестно нарушив коммерческий договор. Дядя Уильям даже пригрозил отомстить, открыв собственный дансинг в Гост-Роке на противоположной стороне улицы. Так как в «Приюте святых» дела шли плохо, то я подумал, что такая акция добьет его, а конкурентам принесет прибыль, и сказал дяде, что готов забыть прошлое, если он возьмет меня в долю по секрету от отца. Но это честное предложение он отверг, и тогда я понял, что дяде лучше всего умереть.

Когда мой план полностью созрел, я поделился им с моими дорогими родителями и с радостью получил их одобрение. Отец сказал, что гордится мной, а мать хоть и сказала, что религия не позволяет ей самой принимать участие в убийстве, но прибавила, что будет молиться, чтобы мне повезло. Дабы застраховаться на случай разоблачения, я подал заявление с просьбой о членстве в могущественном ордене «Рыцари убийства» и в положенный срок стал членом его отделения в Гост-Роке. В день, когда закончился испытательный срок, мне впервые позволили взглянуть на документы ордена и узнать, кто его члены, – ведь все ритуалы посвящения совершались в масках. Вообразите мою радость, когда в списке членов ордена я увидел третьим моего дядю, бывшего вице-канцлером ордена! Об этом я и мечтать не мог – теперь к убийству присоединялись нарушение субординации и предательство. Моя добрая мать сказала бы, что это рука провидения.

Приблизительно в это время случилось нечто, что переполнило и без того полную до краев чашу моей радости, я просто купался в блаженстве. Трех мужчин, не местных, арестовали за ограбление дилижанса в тот раз, когда я потерял деньги и часы. Их привлекли к суду и, несмотря на мои попытки добиться для них освобождения и бросить тень на трех уважаемых и достойных жителей Гост-Рока, осудили на основании несомненных улик. Теперь задуманное мною убийство становилось беспричинным и необоснованным, чего мне и хотелось.

Однажды утром я повесил на плечо «винчестер» и, дойдя до дома дяди близ Ниггер-Хеда, спросил у тети Мэри, его жены, дома ли он, и прибавил, что пришел его убить. Тетя ответила со своей специфической улыбкой, что многие приходили сюда с такой целью, но потом их отсюда выносили вперед ногами, так что, не в обиду мне будет сказано, она сомневается в успехе моего предприятия. По ее словам, не похоже, что я могу кого-то убить, и, чтобы доказать обратное, я прицелился и ранил китайца, проходившего мимо дома. На это тетя сказала, что знает целые семейства, способные на такие вещи, но Билл Ридли – особая статья. Однако она не скрыла, что дядю я найду по другую сторону речушки в овечьем загоне, и прибавила, что надеется – победит сильнейший.

Тетя Мэри – одна из самых здравомыслящих женщин, которых я знал.

Когда я нашел дядю, тот стоял на коленях и свежевал овцу. Увидев, что у него нет в руках ни ружья, ни пистолета, я не пристрелил его, а, подойдя ближе, тепло поздоровался и что есть силы шарахнул по голове прикладом ружья. У меня хорошая подача, и дядя Уильям свалился на бок, потом перекатился на спину, вытянул руки и задрожал мелкой дрожью. Пока ноги и руки ему не повиновались, я схватил его рабочий нож и перерезал дяде сухожилия. Вы, конечно, знаете: если лишить пациента tendo Achilles[109]109

Ахиллово сухожилие соединяет мышцы голени и пяточную кость.

[Закрыть], он не сможет ходить – это все равно что лишить его ноги. Я разрезал сухожилия на обеих ногах, и когда дядя пришел в себя, он был в моей власти. Оценив ситуацию, дядя сказал:

– Сэмюел, ты взял меня на мушку и потому можешь позволить быть великодушным. Прошу только одного – донеси меня до дома и прикончи рядом с семьей.

Я ответил, что просьба в пределах разумного, и обещал так и сделать, если он позволит положить его в мешок из-под пшеницы; так будет легче нести, и соседи, если их встретим, не станут отпускать разные шуточки. Он со мной согласился, и я принес из амбара мешок. Тот, однако, не подошел по размеру – был слишком коротким и слишком широким; поэтому я согнул изувеченные дядины ноги, прижав колени к груди, и в таком положении запихнул его внутрь, затянув мешок выше головы. Дядя был грузный мужчина, и мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы взвалить мешок на спину. Так я, пошатываясь, прошел какое-то расстояние, пока не увидел веревку, которую дети набросили на дубовый сук. Здесь я опустил мешок и уселся на него отдохнуть, а зрелище веревки натолкнуло меня на счастливую мысль. Через двадцать минут дядя, по-прежнему находясь в мешке, свободно раскачивался по воле ветра.

Я снял веревку, один конец туго обмотал у горла мешка, другой – перебросил через сук так, чтобы он не доставал приблизительно пяти футов до земли. Укрепив его также у горловины мешка, я мог с удовлетворением наблюдать, как дядя превратился в большой прекрасный маятник. Должен прибавить, что он не совсем понимал характер происходящих с ним по отношению к внешнему миру перемен, хотя справедливости ради надо признать, что он в любом случае не стал бы тратить время на пустые увещевания.

У дяди Уильяма был баран, известный всей округе драчун. Он всегда пребывал в состоянии хронической ярости. Какое-то глубокое разочарование, идущее из детства, испортило его характер и заставило объявить войну всему миру. Сказать, что он хотел бы забодать нечто достижимое, все равно что не сказать почти ничего: он записал во враги всю вселенную и действовал молниеносно, как летящий снаряд. Дрался он как тысяча чертей и парил над землей, пронзая воздух как птица; он описывал немыслимые параболы, прежде чем спикировать на жертву под нужным углом и сохранить скорость и массу. Его движущая сила, измеряемая в фут-тоннах, была просто невероятной. Люди видели, как он одним ударом в упрямый лоб прикончил четырехлетнего быка. Ни одна каменная стена не выдерживала его натиска, ни одно дерево не было достаточно крепким, чтобы устоять, – баран расщеплял ствол в щепки, а гордую крону затаптывал в грязь. И вот этот суровый и безжалостный зверь, этот настоящий удар молнии, этот монстр преисподней сейчас отдыхал под сенью ближайшего дерева и видел сны о победах и славе. Именно с целью вызвать барана на поле битвы я и подвесил его хозяина на сук.

Закончив приготовления, я слегка качнул импровизированный маятник с дядюшкой и, укрывшись за ближайшей скалой, возвысил голос, издав протяжный, зычный крик, конец которого утонул в донесшихся из мешка необычных звуках, словно их издавала изрыгающая ругательства кошка. Огромный баран тут же вскочил и мгновенно оценил боевую ситуацию. Через несколько мгновений он, топая копытом, уже стоял на расстоянии пятидесяти ярдов от раскачивающегося туда-сюда врага и тем как бы вызывающего на драку. Вдруг я увидел, как зверь, словно под тяжестью огромных рогов, опускает голову ближе к земле; и затем смутная, белая, волнистая полоска барана протянулась горизонтально оттуда до места, расположенного на четыре фута ниже висящего врага. Потом баран резко метнулся вверх, и не успел я перевести глаза, как раздался тяжелый удар, пронзительный крик, и мой бедный дядя взмыл ввысь – выше сука, к которому был привязан. Тут веревка туго натянулась, сдерживая его полет, дернулась, и дядя полетел на другой конец головокружительной дуги. Рухнувший баран – сплошная, неразличимая масса из ног, шерсти и рогов – встряхнулся и, когда его недруг летел обратно, предусмотрительно отошел на некоторое расстояние, мотая головой и роя передними копытами землю. Когда мешок оказался приблизительно там же, где его впервые боднули, зверь замер, склонил голову, словно молясь о победе, и ринулся вперед, став вновь почти невидимым – длинная белая волнистая полоска, резко заостряющаяся на конце. Его путь в этот раз был под прямым углом к предыдущему, а нетерпение столь велико, что он ударил врага прежде, чем тот достиг нижней точки полета. В результате дядя стал раскачиваться по кругу, радиус которого равнялся примерно половине длины веревки, а она была (я забыл сказать) около двадцати футов. Его пронзительные вопли – крещендо по мере приближения и диминуэндо при удалении – говорили больше ушам, чем глазам, о скорости его кругового движения. Очевидно, баран еще не нанес ему удар в жизненно важный орган. Положение в мешке и расстояние до земли вынуждало барана нападать на нижние конечности и ягодицы. Подобно растению, чьи корни погружены в ядовитый состав, мой бедный дядя медленно умирал снизу.

После нанесения второго удара баран не дал себе отдыха. Жар битвы пылал в его сердце, в голову ударило вино победы. Подобно боксеру, который в азарте забывает о мастерстве и безрезультатно ведет ближний бой, разгневанное животное, неуклюже подпрыгивая, пыталось достать летающего врага, когда он проносился над головой; иногда барану удавалось боднуть дядю, но чаще он промахивался из-за излишнего рвения. Однако по мере того, как постепенно первоначальный импульс затихал, круги сокращались, скорость падала и мешок прибивало к земле, тактика барана стала давать лучшие результаты – качество криков улучшилось, чему я был несказанно рад.

Неожиданно, как если б охотничий рожок протрубил отбой, зверь прекратил боевые действия и пошел прочь, задумчиво морща крупный орлиный нос; иногда он останавливался, чтобы пощипать и неспешно прожевать траву. Казалось, он устал, решил зарыть топор войны и заняться мирными делами. Баран неуклонно удалялся от места воинской славы, пока это расстояние не приблизилось к четверти мили. Тогда он остановился и стоял задом к неприятелю, жуя жвачку, и, по-видимому, дремал. Я заметил однако легкий поворот его головы, из чего можно было заключить, что его апатия скорее притворная, чем настоящая.

Тем временем повизгивание дяди Уильяма слабело вместе с движением веревки, и наконец из мешка доносились только долгие тихие стоны и изредка мое имя, произносимое умоляюще, что доставляло исключительное наслаждение моему слуху. Дядя, очевидно, не имел ни малейшего понятия, что с ним происходит, и оттого переживал невыразимый ужас. Когда Смерть приходит в таинственном обличье, она поистине страшна. Понемногу колебания затихли, и наконец мешок с дядей повис неподвижно. Я направился к нему, чтобы нанести coup de grace, но тут несколько последовательных резких ударов потрясли почву, словно началось землетрясение; повернувшись в сторону барана, я увидел, как ко мне стремительно мчится длинный клуб пыли! На расстоянии примерно тридцати ярдов клуб остановился и взмыл в воздух ближайшим концом вверх; сначала мне показалось, что взлетает огромная белая птица. Подъем был таким легким и плавным, что я даже не предполагал, насколько он быстрый, и восхищенно следил за грациозным движением. До сих пор мне кажется, что это был размеренный, неторопливый полет; барана – а это был он – подняла в воздух сила, отличная от обычного отталкивания, и поддерживала на всех последовательных этапах полета с поразительной нежностью и заботой. Я с наслаждением следил за его перемещениями в воздухе – резкий контраст с тем ужасом, какой он внушал на земле. Все выше и выше взмывало благородное животное, голова согнута и прижата почти к коленям, передние ноги откинуты назад, а задние плывут следом за туловищем, как ноги парящей цапли.

На высоте сорока-пятидесяти футов, как видится мне теперь в приятных воспоминаниях, баран достиг наивысшей точки и как бы на мгновение застыл; затем вдруг, рванувшись вперед и не изменив положения отдельных частей тела, он полетел вниз, и маршрут полета был все круче и круче, а скорость все больше; он пронесся надо мной с шумом артиллерийского снаряда, и рога его ударили почти точно в темечко дяди! Удар был такой силы, что треснула не только шея дяди, но разорвалась и веревка; мертвое тело стукнулось о землю, превратившись в сплошную мягкую массу под ужасающей тяжестью барана-метеора! От этого удара остановились все часы между Лоун-Хэнд и Датч-Дэнс, а профессор Дэвидсон, признанный авторитет в сейсмологии, который по случайности был в наших краях, сразу определил, что колебания коры шли с севера на юго-запад.

В общем, не могу не считать, что с точки зрения художественного совершенства убийство мной дяди Уильяма трудно превзойти».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.