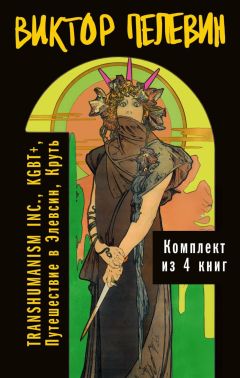

Читать книгу "Вся вселенная TRANSHUMANISM INC.: комплект из 4 книг"

Автор книги: Виктор Пелевин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Но сейчас я думаю не про себя. Мне интересно другое – почему русский человек всю жизнь или пашет как негр в американской мифологии, или сражается как гладиатор в римском цирке – и все равно попадает в положение мирового терпилы?

Эти размышления выкристаллизовались у меня в «Ловите Души Человеческие» – первую вбойку из тюрьмы, основанную на работе с архивами. Помните?

Не буду ее пересказывать подробно. Суть вкратце сводится к тому, что нельзя пройти к добру и свету по человеческим трупам – ни бодрой поступью реформ, ни на танках. По костям можно пройти только к параше, что мы и имеем последние пятьсот лет во всех фрактальных смыслах. И все остальные, кто ходил по костям, тоже.

Наша проблема в том, что мы как народ и духовная культура пошли не за Толстым, а за Лениным и Сталиным, и с тех пор повторяем этот выбор в каждом нейросифилитическом содрогании государственной мысли, накрывающем страну с мавзолея…

Многие спрашивают – как мне пришла эта тема с такой необычной для нашего времени образностью? Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда… Это случилось после того, как меня перевели со шконки под графом Толстым на шконку под маршалом Жуковым, страдавшим в это время от метеоризма (конечно, просто очередное издевательство тюремной нейросети). Но я забегаю вперед.

Это был мой первый баночный стрим, попавший в топ. Помогло, наверно, то, что я оказался в банке не по своей воле, и по крэппонятиям стримить меня было не в падлу.

Критики вышло много. Особенно отличился «Гнойный» с огромной редакционной статьей «Не за Лениным, бро! За Просвирниным!» – но понять этот наброс мне помешало плохое знакомство с карбоновой культурой.

Для менеджеров по продажам этот успех был большим сюрпризом. Они думали, что слушатель не сможет переступить через предрассудки даже тогда, когда в банке окажется признанный всеми титан.

А слушатель смог.

Мема 20

Вбойщик!

Твои менеджеры по продажам будут регулярно говорить, что некоторых вещей во вбойке делать нельзя – мол, это трудно продать и публика не готова.

Не слушай этих придурков. Если бы они знали, что можно и что нельзя продать, они бы не работали в токсичной среде за еду и валенки.

Не бойся быть сложным. Не бойся быть простым. Новым. Старым. Таким же как все. Или другим. Потому что сложное, новое, старое, такое же и другое есть во всех людях. Правило только одно – не считай, что твои свидетели глупее, чем ты. Считай, что они умнее.

Во-первых, часто так и есть.

Во-вторых, людям не нравится, когда их держат за идиотов. Людям нравится, когда в них узнают гениев. Доверяй тем, для кого ты работаешь, выкладывайся полностью, будь гениален хотя бы изредка – и люди тебя полюбят.

Я не хочу сказать, что «Ловите Души» – гениальная работа. Эта вбойка как раз так себе. Но попробуйте сделать лучше в баночном зиндане.

Что мне по-настоящему удалось тут в художественном отношении, это воспроизвести молодую русскую тоску перед непродуманной танковой атакой – один из стабильнейших модусов нашей национальной души. Но именно эту часть, увы, меня попросили убрать по гуманитарным причинам.

А про зиндан я сейчас расскажу.

* * *

Как я оказался в баночной тюрьме? Да очень просто.

Барон перед смертью успел оплатить мне первый таер, как и обещал. Это был именной договор – деньги переводились не мне, а «TRANSHUMANISM INC.» Мне повезло. Хоть мое тело изрешетили пули охраны, мозг не пострадал. Его спасла корпорация. Помогло то, что в замке барона была отлично оборудованная медицинская станция.

Так я попал в новейшее баночное хранилище под Сингапуром. Когда-то там был карбоновый мегаполис, но его уничтожили гигантские цунами, и теперь там просто рыбачья деревушка. От мегаполиса остались глубокие подвалы и бункеры, а это для «TRANSHUMANISM INC.» самое главное. В Неваду, где инфраструктура дешевле, меня не отправили, чтобы придать судебному разбору моего дела внешнюю объективность.

Да, теперь у меня был первый таер. Но мое безграничное вечное сознание, как я выразился в одном из опусов, было арестовано по указанию властей. Я видел и ощущал только камеру предварительного заключения, где меня кормили отвратительными помоями с запахом машинного масла. Мысли мне приходили исключительно о том, что я в полной и окончательной жопе.

Расследование было недолгим.

Как оказалось, инфокорпорация CIN с самого начла готовила иммерсивный репортаж о сердобольском покушении на барона. У них были записаны все видеоконференции Люсика с сердоболами, где об убийстве Манделы де Ротшильда говорилось открытым текстом. Их увидело огромное число людей. Обсуждались все технические детали. Не упоминалось только о переговорах барона с Мощнопожатным.

Мне кажется, что сам сценарий покушения писали тоже в CIN – и даже название «Vstrechny Boy» придумали их райтеры. Почему я так считаю?

Во-первых, так сразу же стали называть меня самого (переводили это как «встреченный мальчик»).

Во-вторых, Голливуд выпустил нейрофильм «Serdo Boy» про мой гомосексуальный роман с бароном, якобы случившийся прямо перед убийством, где главную роль сыграл неотличимый от меня аватар с огромным желтым чубом. Барона в фильме убивала не Герда, а я – его собственным нейрострапоном, оторванным от пластикового туловища в минуту роковой страсти.

Понятно, что творческое осмысление реальности может несколько от нее отличаться, но странным было то, что фильм вышел уже на следующий день после трагедии.

Многим такая скорость показалась подозрительной, но в Голливуде ответили, что заранее просчитывают множество вариантов будущего и готовят художественную реакцию на каждый из них. Корпоративные медиа, ясное дело, разбираться не стали.

По сведениям CIN, для убийства могли использовать и меня самого на славянке. Но у барона в поместье стояла блокировка удаленных slave-подключений. Сердоболы были к этому готовы – сработал вариант «Герда».

Интересно, что о переговорах Мощнопожатного с бароном Ротшильдом во время процесса никто не спрашивал. Промолчать самому у меня хватило мозгов, потому что иначе их могло сильно не хватить потом, это я понял с самого начала. А сейчас эту тему больше не подсвечивают. Подумаешь, еще одна байка с «Ватинформа» в оранжевых восклицалах. Там и не такое можно найти.

Против меня прямых улик не было. Но медиа не желали даже допустить, что я не знал о готовящемся покушении.

Кто я теперь был? Сердобольский шпион, у которого в мозгу стоит специмплант (экстрагировать его оказалось слишком сложно – он так и переехал со мной в банку). Вписываться за меня никто не стал.

Про суд, думаю, вы читали, это было во всех новостях, так что повторяться не хочу.

Когда я узнал, что мне дали четыре тысячи лет, я решил сперва: продлят баночный срок. Но оказалось, я буду отбывать наказание на ускоренной перемотке, сорок дней за один – чтобы четыре килогода прошли как раз к концу баночной сотки первого таера. Когда гуманизм и наука берутся за руки, они непобедимы.

Многие в этой связи любопытствуют, почему баночникам первого таера не разрешают ускоренный режим? Они бы жили тогда гораздо дольше.

Поразительно наивный вопрос. Официальный ответ заключается в том, что качество переживаний и симуляций будет «несколько хуже», а «TRANSHUMANISM INC.» как лев стоит на защите прав потребителей.

Ну а по-взрослому, подумайте сами – если разрешить ускоренный режим, кто станет бороться за второй или третий таер с их продленным сроком? А на этом держится вся баночная экономика.

Из четырех тысяч лет я успел отсидеть восемьдесят два – чуть больше двух в реальном времени. Был это, скажем так, не лучший период моей жизни, но именно тогда я окончательно стал главным вбойщиком России. Про это вы тоже знаете сами.

Расскажу теперь, что такое мозговой зиндан.

В чем смысл уголовного наказания? Сделать жизнь максимально неприятной.

Когда у человека есть тело, это несложно. Его можно надолго запереть в каком-нибудь вонючем грязном месте. А если тела нет, вонючее и грязное место наводят в качестве миража. Вот это и есть баночная тюрьма. Она не находится в каком-то конкретном месте. Это просто принудительная подписка на трансляцию.

Что поражает меня до сих пор. Два церебральных контейнера стоят в мозгохранилище на одной полке. Два сознания. Но одно из них в аду, а другое в раю.

Почему это поразительно?

Да потому, что рай и ад фабрикуются мозгом из приходящих по проводам сигналов. Так почему же мозг не может научиться постоянно делать для себя рай из любой последовательности импульсов? Разве подобное не в наших лучших интересах? А это всего лишь вопрос внутренней перекодировки сигнала.

Но мозг ничего похожего не делает. По мнению многих, это показывает, что женские вагины выплевывают нас в здешний сумрак вовсе не для того, чтобы мы были счастливы. Иначе человек давно научился бы достигать счастья без всякой оглядки на обстоятельства.

Как пишет один подпольный сибирский философ, мы просто рабочий инструмент: это и выражали раньше в словах «раб божий».

Господин Сасаки, конечно, с этим не согласился бы. С его точки зрения, перекодировка сигналов возможна – в ней и заключается путь к свободе и счастью. Но об этом позже.

Сегодня можно погрузить человеческий мозг в любой мыслимый и немыслимый опыт. Поэтому подобрать баночное наказание – проблема не столько техническая, сколько эстетическая.

В Соединенных Местечках, где меня судили, эту задачу решает специальная тюремная нейросеть под названием «Коперник». Можно сказать, братик нашей «Калинки», хотя я до сих пор не понимаю, почему американцы дали своему главному гипнотюремщику имя польского астронома.

«Коперник» – это много нейросетей-трешек, соединенных так, чтобы не нарушить правило трех мегатюрингов. Распределенный особым образом искусственный интеллект, ограниченный в возможностях, чтобы оставаться под властью человека. Пораженная в правах нейросеть, не только судящая других, но и сама мотающая пожизненный срок без вины, просто за то, что она есть.

Именно она получает полную власть над судьбой арестанта.

Наказание для каждого сознания просчитывается «Коперником» индивидуально: с учетом социально-половой идентичности, национальной культуры, триггеров, травм и блоков.

«Коперник» – лучший кукухотерапевт в вашей жизни, вот только он не на вашей стороне. Он просветит вас насквозь серией тестов, найдет ваши болевые точки и построит для вас именно тот тип ада, который, по мнению местечковой юстиции, самым точным образом отражает совершенное вами преступление.

Я не запомнил тюремных тестов, потому что зэки проходят их в индуцированном системой сне. Помню только однообразные кошмары, снившиеся мне целую неделю, пока душа моя, так сказать, была подвешена на балансах и «Коперник» подбирал набор гирек.

А потом началась сама отсидка.

Я сказал, что я сидел восемьдесят два года, но это условная цифра. Измерить точный срок нельзя – тюремное время нелинейно. Сон, где обычный узник оказывается условно свободным, в моем случае был частью наказания, причем особенно гадкой.

Если дни мои еще походили на тюремный опыт нулевого таера, то ночи были безмерны, бездонны и страшны, и за каждую из них я проживал не то что целую жизнь, а целую национальную историю.

По ночам «Коперник» прокачивал сквозь меня один и тот же кошмар. Менялись только детали.

Начинался сон в старой усадьбе – одном из оазисов утонченности и достатка, где цвела когда-то русская культура. Старый слуга приносил мне в кровать чашку кофе (американцев с детства приучают пить эту отвратительную жидкость для повышения производительности труда, так что послаблением со стороны «Коперника» это не было), помогал мне встать и одеться, и я выходил на прогулку в цветущий вишневый сад.

Там я гулял среди белых соцветий, и в голову мне приходили неожиданные и важные вопросы.

Например, можно ли допустить, что «Вишневый Сад» Чехова был бессознательной референцией к цветению сакуры? Случайно ли Антон Павлович умер в год цусимского афронта? Или, например, когда Достоевский говорил: «Если нет Бога, все можно», имел ли он в виду, что можно передвигаться быстрее света? Или это только про перепихон?

И кстати, Федор Михайлович, не правильнее ли с эмпирической точки зрения так: «Если нет Бога, все нельзя»? Уже какой век наблюдаем-с…

Понятно, что подобные смысловые пробои русской культурной матрицы генерировала сеть, сливая их на мой имплант вместе с информационной подушкой, необходимой для надлежащих ассоциаций. Но в итоге это тюремное издевательство повысило мою культурную прокачку и очень помогло в творчестве.

Во время прогулки в вишневом саду я был счастлив – как биологическое существо и как крохотный осколок русской культуры. Но этот проблеск тюремного солнца служил лишь прелюдией к муке. Для страдания ведь необходим контраст.

Мое тонкое вишневое счастье вскоре обрывалось. Происходило какое-нибудь триггерное событие: за забором раздавался собачий лай, мимо пробегала женщина в траурной вуали, тяжкая туча закрывала небо… И темное предчувствие сковывало мою душу.

Я все еще бродил по вишневым аллеям, пытаясь найти вокруг проблески русского смысла, дарившего мне счастье несколько мгновений назад, но их уже не было нигде. На душе становилось все тревожнее. Небо над головой набухало мраком. Потом доносилась стрельба, крики боли и ужаса, и в саду появлялись солдаты, которых вел за собой чернокожаный комиссар.

Хохоча, красные начинали издевательство. Тыкая меня штыками – так, чтобы не убить, а только изранить, – они обвиняли меня в своих бедах, в крепостном праве и бессмысленной кровавой /В-слово/, как будто эрцгерцога застрелил лично я.

Натешившись, они надевали на мои руки кандалы, выводили за ворота и кидали в пердящий карбоном грузовик (в этот момент я вспоминал, что происходящее просто симуляция, и на душе становилось легче).

Но в кузове ждали зэки, знавшие, как заставить меня позабыть об иллюзорности происходящего, и эта характерная особенность русского быта была угадана американской нейросетью очень точно.

Поскольку я получил срок как агент сердобольской разведки, на рукаве моей робы была обязательная повязка с желтым двуглавым орлом и расшифровкой:

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕМОКРАТОХРАНИТЕЛЬ (БОЛЬШЕВИК)

Я никогда не состоял в партии сердоболов (вбойщику это западло). Да и логики в происходящем было мало – какой я к черту сердобол, если меня только что арестовали в вишневом саду?

Но зэки в грузовике не желали вникать в детали. Они с матерными прибаутками анализировали мой нарукавный титул, и, конечно, каждое слово оказывалось зашкваром, за что я получал тычок под ребра или пинок.

Грузовик привозил нас в гулагерь. Я получал свою тачку и на некоторое время забывался, возя глыбы замерзшего кизяка между Первым Отделом и Последним Патроном (тут в программе был баг, но в чем именно он заключался, я не мог понять из-за тяжелого отупения, всегда сопровождавшего эту фазу сна).

Эта часть была самой невыносимой. Сделали ее, похоже, по кальке с Шарабан-Мухлюева, много писавшего про лагерные тачки. Размышлять о происходящем, однако, не было возможности: сил хватало только на то, чтобы довести тачку до конца маршрута и вернуться назад.

К счастью, скоро появлялась возможность искупить вину кровью, и я устремлялся в жаркую июльскую степь.

Немецкий «Тигр» – не просто танк. Это основательно продуманная немецкими инженерами фабрика по переработке живых людей в павших героев. Жуткая по эффективности и мощи. Самое страшное – точная, дальнобойная и крайне удобная в работе пушка…

«Tiger tiger burning bright», каждую ночь шепчет «Коперник» в мой мозг. Но горит, увы, не «Тигр». Гореть буду я… Я мчусь в воняющей соляром тридцатьчетверке навстречу монстру, которого даже не вижу сквозь свою пыльную оптику. Я не успею сделать ни одного выстрела. С фото возле казенника в последний раз улыбнется пергидрольная красавица, и навстречу полетит свистящая германская директива о переработке меня в колбасу…

Сон разгонялся по экспоненте. Русская жизнь неслась вперед, я отращивал кок, летел в космос, вторгался, распадался, поднимался, мутировал, болел, сражался, опять сражался. Проносились осенними листьями мертвые Михалковы-Ашкеназы, мелькал изумленный бро кукуратор, заступал на вахту суровый Дядя Отечества – и почти тут же его сливали с верхней полки.

К этому времени ветер истории дул сквозь меня с такой сырой яростью, что я вспоминал наконец главное: это все сон, простой завод пружины перед новым тюремным днем. Поняв это, я просыпался.

Смысл моего принудительного сна, как я думаю сейчас, был в том, чтобы заставить меня пережить русскую историю последних веков как собственную жизнь, словно я был не отдельно взятым вбойщиком, а всей страной и культурой. Нормальный человек встает утром отдохнувшим и свежим. Я же вываливался из сна в свою тюремную камеру усталым, умудренным и почти что сломленным.

Все зря, шептал мой внутренний суфлер, все было зря… Мало того, что зря, это «все» даже не собирается кончаться.

Так начинался мой тюремный день.

* * *

«Коперник» рассчитывал наказание на основе культурных моделей, полученных от местечковых спецслужб.

Как они их строят, мы знаем – находят страну на карте, потом туманятся, смотрят старые голливудские фильмы, где эта страна присутствует, и решают, что делать и кто виноват.

Ну хорошо, не одни голливудские фильмы. Читают свою так называемую прессу. Какая разница? Корпоративный журнализм с нарративным приводом – это тот же Голливуд, только новостной.

Тюремная психиатрия давно уже пришла к выводу, что одиночное заключение не является тяжелым видом наказания, так как избавляет заключенного от главного источника человеческого страдания – взаимодействия с ближним. Поэтому в баночных тюрьмах одну и ту же виртуальную хату коммутируют сразу на несколько цереброконтейнеров.

У приписанных к хате сознаний есть аватары, позволяющие зэкам издеваться друг над другом, и в большинстве случаев этого достаточно. Но я считался слишком опасным преступником, чтобы поселить меня в одном пространстве с живыми местечковыми мозгами. Мои соседи были миражами, специально просчитанными «Коперником» для меня одного.

Прошу читателя помнить, что я говорю о симуляции, а то мой дальнейший рассказ может показаться диковатым.

В камере со мной сидели Чехов, Толстой, Чайковский, Жуков (который маршал) и Гагарин. Кстати, когда я ссылаюсь на Толстого в своих тюремных вбойках, чаще имеется в виду мой виртуальный сокамерник. Все они постоянно спали на верхних нарах. Меня ротировали по нижним.

Я понимал, откуда взялся такой состав – из ранней редакции моей «Катастрофы», где эти образы всплывали после прогона из пьесы Чехова. У меня, правда, не упоминался Гагарин.

Наверно, по мнению «Коперника», после Гагарина Россия не произвела уже ничего заметного. Или, еще вероятней, дело было в том, что пост-карбоновая элита нашего Отечества ушла в банки, а цереброконтейнер того же Шарабан-Мухлюева, стоящий под шконкой, вряд ли мог быть полезен для моего перевоспитания. С этой задачей должны были справиться виртуалы моих великих соотечественников. Глядя на них, мне следовало переосмыслить самые основания русской культуры, найдя в них корни сотворенного мною злодейства. Эта тюремная технология называлась «The Great Unlearn»[15]15

«Большое Отучение».

[Закрыть].

Электронный удар в моем случае наносился в некие центры «русской души», существовавшие только в воображении русскоязычных экспертов CIN. Думаю, сами представляете этих местечковых культурологов на сдельном контракте со спецслужбами. Значительная часть моральной порки не то что не срабатывала – я просто не понимал, что мне, собственно, хотели сказать.

Но это не значит, что в тюрьме мне было легко. Было тяжело и странно.

Да, на психику соседство с классиками давило, и сильно. Но очень быстро мои великие соотечественники превратились в доставучих соседей по камере, о гипотетическом вкладе которых в формирование моей души я даже не вспоминал.

Утро начиналось с того, что лежащий на верхних нарах Гагарин дико кричал:

– Приехали!

И заливался смехом. Просыпалась вся камера (на самом деле, конечно, один я, остальное было подделкой).

Мои соседи выражали свое неудовольствие по поводу наступления нового дня в присущей им манере – Толстой аристократично матерился, Чехов снимал пенсне и протирал его одеялом, Жуков шептал что-то про штафбат, а Чайковский начинал фальшиво напевать одну из своих пьесок.

Дальше был завтрак. Я не понимал, зачем «Копернику» заморачиваться насчет электронной еды. Достаточно было не возбуждать в моем мозгу голод.

Когда я задал этот вопрос адвокату (да, у меня был бесплатный баночный адвокат – слишком заметный кейс), тот объяснил, что подобное делается для поддержания национальной идентичности через тюремную кухню, чтобы мое русское казарменное сознание не стало сознанием просто, поскольку в этом случае наказание теряло смысл.

Адвокат был прав. Меню настолько напоминало преторианскую казарму, что я чувствовал себя почти дома. Сплошная перловка с редкими добавками несвежего мяса. Не то чтобы совсем помои, но близко.

Наш быт походил на казарму еще и проявлениями безобразного юмора. Например, в день рождения Чехова «Коперник» повесил на стену камеры ружье с торчащей из ствола гвоздикой и подписью «Антон Павлович Чехов, иди на /Х-слово/». Мы смеялись весь день, особенно почему-то Жуков. Даже сам Чехов кисло улыбался. Но это веселье, как я уже говорил, было нужно лишь для контраста, высвечивавшего тоску и боль.

Сами исправительные работы, занимавшие большую часть дня, были основаны на стандартной местечковой модели. Просчитывать чернобыльские урановые рудники ради одного зэка выходило накладно – проще оказалось закоммутировать меня на обычную метатюрьму для белых мозгов (слышала бы это афифина ученка, вздыхал я, в смысле про «белые мозги»).

В модели, однако, были сделаны изменения. Во-первых, в поле со мной трудились не американские зэки, а мои виртуальные соседи по камере. Во-вторых, мы собирали не хлопок, как американцы, а картошку. Это было, конечно, сложнее, потому что приходилось ползать по земле.

Хлопок, который собирают американские зэки, черного цвета (это, объяснял адвокат, символизирует грехи белого человека перед черной расой). Моя картошка была самой обычной. Работа была тяжелой главным образом из-за жары.

Многие не понимают, как устроена метавселенская тюрьма для белых мозгов. Да, это огромная плантация, где одновременно трудятся все баночные зэки. Но она – не бесконечное поле, как многие почему-то думают. По полю можно было бы убежать, а из метавселенной никуда не свинтишь. Она замкнута на себя. Пространство здесь разбито на подобия отсеков.

Попробуйте представить себе пологую гору или холм с хлопковыми террасами (в моем случае это были картофельные грядки). На террасах трудятся зэки. По периметру самой нижней террасы стоят электронные NPR-персонажи в черных балахонах с бичами в руках: это Антикла, что-то вроде прогрессивного Ку-КлуксКлана, выполняющего функцию охраны. Дальше – обрыв в пропасть. Дна ее не различить, видны только черные тени.

Прорваться сквозь оцепление Антиклы и броситься в бездну было можно. Я несколько раз это делал и каждый раз терял сознание от болевого шока. Затем я приходил в себя в хате, после чего меня избивали сокамерники, якобы за то, что их на трое суток оставили без пищи.

Бил обычно Жуков – портупейным ремнем, с прибаутками. Гагарин и Чехов брезгливо держали меня за руки и ноги, Толстой же исступленно молился, отвернувшись в угол с иконой.

В общем, прыгать вниз не имело смысла: самоубийство не входило в здешнее меню. На бойцов Антиклы тоже не стоило глазеть слишком долго, потому что скрипт у них был простой и жесткий, а удар бичом заживал целую неделю.

Смотреть следовало вверх.

На вершине холма возвышался роскошный помост, изображавший крышу нью-йоркского пентхауса. На помосте стоял трон. На троне сидел нигга.

Кто это, я сейчас расскажу, но, как бывший призон-америкэн, хочу сперва разъяснить местные понятия и рамки.

Базар здесь надо фильтровать почти как у нас. Нельзя, например, путать слово «nigga» с N-словом. N-слово нельзя ни произносить, ни думать. За него отвечают строже, чем за В-слово в Москве или за гендерное местоимение в старообрядческом скиту.

«Нигга» – это как бы уменьшительно-ласкательный термин, означающий примерно то же, что и N-слово, но с правильной эмоциональной подсветкой, и употреблять его не запрещено. Но делать это нужно с оглядкой.

Вообще, говорить здесь вслух как ходить по минному полю. Но все время молчать тоже опасно. Лучше всего повторять слово в слово за кем-то, кто уже прошел по минам – именно для поиска таких шаблонов и существуют соцсети.

Делать это надо с улыбкой и таким видом, словно все произносимое только что пришло тебе в голову и ты говоришь спонтанно и от чистого сердца. За этим следят. За улыбкой и вообще.

Баночные американские зэки живут в камерах, работают небольшими группами и часто получают добавки к своим срокам за драки и ненавистную речь. Я же, по сути, сидел в одиночке. Вместе со мной на плантации трудились лишь мои виртуальные соседи по камере.

В этом были плюсы и минусы. Плюсом было отсутствие драк (если не считать тех вечеров, когда сокамерники били меня за нарушение дисциплины). Минусы тоже понятны: иной раз я вспоминал, что я абсолютно, космически одинок. Но чувство это, думаю, знакомо любому вменяемому человеку независимо от того, сколько у него соседей по камере. Даже PSRT в свое время доперла.

Теперь про ниггу.

Это не главный надсмотрщик, как иногда ошибочно пишут. В баночных тюрьмах они не нужны. Там роль вертухая выполняет все вокруг (в чем и состоит главное назначение любой метавселенной).

Нигга – это получатель метафорических репараций и свидетель белого позора. Что было бы вполне справедливо, будь я англосаксонским мозгом. Но мне, как белому русскому негру, по всем историческим понятиям следовало получать символические репарации от англосаксов самому. Начиная как минимум с монгольского ига и польского нашествия. Мы пытались продавить эту тему с адвокатом, но безуспешно.

Баночные американские зэки каждый день работают на своего ниггу, а тот нежится в «аффирмативном потоке символических преференций» (по памяти цитирую адвоката). Но задача нигги состоит не в получении преференций – это так, мелочи.

Вы слышали, конечно, про рэп, из которого произошли парковый крэп и вбойка? В Америке он до сих пор сохранился в своем первозданном виде, но не как поп-жанр, а как ведущее направление в тюремной психотерапии. Это одновременно наказание и исправительная процедура, позволяющая вернуть заблудший мозг в социум.

Нигга начитывает зэкам исправительный НЛП-рэп, работая чем-то вроде тюремного терапевта (или экзекутора). Воспитательная программа сочиняет текст, рассчитанный под параметры индивидуальной психики. Текст лечит от супрематизма, генедрогинии и всего прочего – каждому по содеянному и помысленному. Американские зэки, работающие на одной поляне, слышат каждый свое, и многие их драки возникают именно по этой причине.

Понятно, что для исправления позорного и преступного русского рассудка тюремная нейросеть создала совсем особого ниггу. Он сильно отличался от стандартных североамериканских образцов и был сформирован на основе отечественного культурного материала. Это был Хороший Русский, сделанный по корректным идеологическим лекалам. Посол той идеальной России, которую прогрессивная общественность еще готова была как-то со скрипом принять. Ролевая модель для заблудившихся рашкованов, желающих вписаться в человечество.

Его звали AIPAC SHAKUR. Он был наполовину негром, наполовину евреем[16]16

American-Israeli Public Affairs Commitee – американская общественная организация. Tupac Shakur – черный американский рэпер и актер.

[Закрыть].

Удивляться тут нечему – «Коперник» бил в самую точку. Такими же были и наши Михалковы-Ашкеназы, вся генетическая династия (еврейские и негритянские гены им добавили инженерно – для международной легитимности, инклюзивности и чего-то там еще: царственный геном два месяца обсуждали в Тайном Совете). Так что выбор нейросети я, конечно, понимал. Больше того, именно по этой причине мой адвокат и сумел в конце концов меня отмазать.

Айпак был пухлым шоколадным добряком средних лет. Иногда в рабочие часы он кидал нам с крыши своего пентхауса еду, гораздо более вкусную, чем тюремная.

Да, мы за нее дрались. На самом деле дрался, понятно, один я – остальное было программным наваждением. Но больно и обидно делалось по-настоящему. Не только за себя, конечно, но и за нашу великую культуру, которую пытались таким образом унизить и отменить.

Если честно, как художники слова Толстой и Чехов заводили меня не особо. Продираться через их писанину было трудно, потому что с карбона утекло слишком много воды и крови. Но больно было глядеть, как два немолодых русских человека, тяжело дыша и препираясь, вырывают друг у друга кусок жареной буйволятины.

Отобрать у них вкусняшку самому мне удавалось редко – в ход шли ногти и зубы, и боль от них была такой, что понимание ее программной природы не помогало ни капли. Я часто вспоминал в этой связи разговоры господина Сасаки с бирманским монахом о пустотности страдания. Монах, я вам скажу, был прав на все сто – ученая мудрость в таких ситуациях как-то забывается.

Иногда Айпак выходил на крышу пентхауса в кипе, иногда с шевелюрой, поделенной на множество квадратиков, каждый из которых кончался маленькой косичкой. На нем было много бриллиантов и блинга – кольца, ожерелья, серьги и пирсинг. Самым массивным украшением была буква «А» из белого золота, болтавшаяся на груди.

Иногда он сжимал в руке менорное копье, похожее на двойной трезубец. Другим частым его атрибутом было серебряное в бриллиантах ведро с охлажденной икрой или шампанским. Во рту у него вкусно дымилась набитая марихуаной сигара, а по краю арены колосились многочисленные паспорта и виды на жительство, позволявшие ему бестрепетно говорить правду.

По скрипту Айпак экологично охотился на диких животных (самой охоты я не видел – на крыше появлялись только ее трофеи). Еще он священнодействовал у алтаря.

Его синкретическая религия называлась «ивудуизм». Ивудуизм учил поклоняться различным анималистическим сущностям как проявлениям и аспектам великого духа, избравшего древних евреев своим доверенным народом. Шутить на эту тему не стоило – главной целью рэп-терапии было как раз пробудить уважение к другому.

Я чувствовал себя польщенным, что из-за меня программе пришлось придумать целую религию. Такое, наверное, делают не для каждого зэка.

Главной функцией Айпака была воспитательная работа – пока я ползал вокруг его пентхауса, собирая картошку под раскаленной конфоркой солнца, он читал мне исправительный русскоязычный НЛП-рэп. Айпак мог ставить мне в карму минусы и плюсы – он был авторизованным моральным дилером «Открытого Мозга».