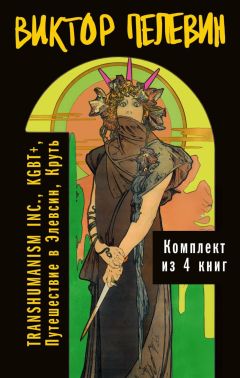

Читать книгу "Вся вселенная TRANSHUMANISM INC.: комплект из 4 книг"

Автор книги: Виктор Пелевин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Скоро я насытился. Даже больше – определенно переел, хотя от каждого из блюд съел всего лишь по небольшому кусочку.

– В меня больше ничего не влезет, господин.

– Может, примешь рвотное? А слуги тем временем сменят сервировку.

– Благодарю, – сказал я, – но на сегодня довольно. Новые впечатления только умалят мой опыт.

– Верно, – ответил Порфирий, – такое бывает. В этом, Маркус, беда хлебосольного принцепса – никого нельзя накормить по-настоящему. Я имею в виду, в меру возможности. Однажды я попытался скормить одному прожорливому всаднику все блюда, подававшиеся за моим столом. Ему вызывали рвоту четырнадцать раз, а потом он умер – но не добрался даже до середины списка… Я, кстати, унаследовал от него замечательное поместье в Кампании. Ну что же, хватит так хватит.

Порфирий трижды хлопнул в ладоши. Стол покачнулся и уехал в трюм. Прошло меньше минуты, и стол вернулся на место – но теперь на свежей скатерти стояли кувшины с вином и водой, стеклянные сосуды для омовения рук и дымящаяся курильница.

Быстрота перемены была изумительной. Видимо, рабы в трюме просто поменяли столешницу на подъемном механизме.

Порфирий взял синюю стеклянную чашу и постучал по ней золотой ложечкой. Звук был еле слышным – но тут же в зале появились девушки в одеяниях египетских жриц, украшенные золотыми браслетами и ожерельями. Одна из них налила принцепсу вина в чашу. Другая устроилась на ложе рядом.

Две жрицы возникли и рядом со мной. Одна подала мне фалерн, другая принялась массировать спину. Я вопросительно поглядел на Порфирия.

Тот ухмыльнулся.

– Мы путешествуем для очищения духа и прозрения истины. На время нашего паломничества следует сохранять себя в строгости и чистоте. Поэтому я взял временный обет – никаких мальчиков. Простые и строгие радости, оставляющие душу чистой, а тело крепким. Только девы. Пусть сегодня будет египетский день… Хорошо, кстати, что с нами нет антиноев, а то ребята напугались бы, хе-хе… Тут, конечно, не Нил, но воды за бортом много.

Следующий час я не стану описывать, ибо кто в Риме не знает этих простых и строгих радостей сам? Скажу лишь, что девы в египетских облачениях оказались крайне умелы, несмотря на свою юность, а та из них, что была невысокой и рыжей (черный ее парик вскоре свалился на пол), заставила меня раскраснеться дважды – сперва от стыда, а затем от телесных усилий. Но все прекрасное кончается, и девы покинули нас, совершенно перед этим изнурив. Одна, впрочем, осталась у стола, сделавшись нашим виночерпием.

Я вспомнил, что по какой-то причине давно хотел спросить Порфирия об одной вещи.

– Могу я задать вопрос, господин?

– Конечно.

– Твои слова мудры и прекрасны. Ты роняешь их как драгоценные самоцветы, и мне больно думать, что они исчезают во мгле забвения. Почему нас не сопровождает раб-писец, записывающий твои изречения и максимы?

– Мне не нужен писец, Маркус. Я могу записать свои слова сам. Неужели ты считаешь, что я не владею стилусом?

– Я уверен, господин, что ты владеешь им куда лучше, чем я мечом. Но тогда ты должен уделять больше времени своим запискам. Иначе это несправедливо по отношению к потомкам.

– Ты проницателен, Маркус. Действительно, я записываю свои… опыты.

– Опыты?

– Да, – сказал Порфирий. – Можно сказать, опыты размышления… Ты выведал тайну принцепса, мой друг, а с этого часто начинается путь на тот свет.

– Не узнать ее вовремя может быть гораздо опаснее.

– Тут ты тоже прав, хе-хе.

– Сочинительство – вовсе не позорная тайна, которой стыдятся. Это высоко и прекрасно. Но твоя скромность еще прекраснее.

Порфирий махнул рукой, но я не унимался:

– Что ты сочиняешь, господин? Трагедии? Эпиграммы?

– Нечто среднее.

– А что находится посередине между трагедией и эпиграммой? Что ты называешь «опытами»?

Порфирий прокашлялся, и я догадался, что ответ на этот вопрос он репетировал не раз.

– Представь сочинение, взявшее у эпиграммы свою краткость, а у трагедии – глубину постижения человеческого удела… Вот этих уродцев я и создаю. Но втайне от всех.

– Но зачем скрывать такую возвышенную привычку? Она могла бы прославить тебя еще сильнее.

Порфирий хмуро поглядел на меня.

– Я не стремлюсь к лишней славе. Если ты распробуешь это блюдо как следует, поймешь, какая от него изжога. Принцепсу не пристала репутация артиста. Нерона возненавидели не за дворец на римском пожарище, а за то, что он играл и пел перед толпой. За это его и сжили со свету. За талант. Он был непревзойденным кифаредом.

– Да, – сказал я. – Так говорят. Но Марк Аврелий, которого ты упоминаешь, написал возвышенный философский трактат. А божественный Юлий – записки о том, как он сражался в Галлии. Это добавило им почета.

– Верно, – ответил Порфирий, – здесь ты прав. Но труд Марка Аврелия хвалят, потому что никто его не понимает. Так люди пытаются показаться умнее. А книгу Цезаря ценят, поскольку не могут повторить его путь. Если бы кто-то из принцепсов сочинял неприличные эпиграммы, как Марциал, или похабные романы, как Петроний, публика была бы к ним менее благосклонна. Принцепсу не прощают ничего человеческого, Маркус.

– Да, господин, это так.

– Поэтому, – продолжал Порфирий, – я не открываю никому, что грешу сочинительством…

В разговоре возникла пауза – и я догадался, чего требует минута.

– Господин, а не окажешь ли ты мне великую честь, сделав меня своим читателем?

Порфирий вспыхнул как девственница, которой предложили развлечься после ужина.

– Да почему тебе интересно? – спросил он. – Ты же можешь со мной говорить.

– Я уверен, что написанное тобой превосходит сказанное, ибо над каждой строкой ты имел время поразмыслить…

Румянец на щеках Порфирия стал гуще.

– И о чем бы ты хотел прочесть?

Я задумался.

– Недавно нас услаждали прекрасные девы. Мне интересно, писал ли ты о шалостях Венеры? Почему ты, совершенный мудрец, измеривший жизнь и смерть, до сих пор находишь в них радость? Только что-нибудь небольшое, если можно. От долгого чтения у меня болит голова.

– А вдруг тебе не понравится?

Тогда я сделаю вид, что мне понравилось, дурень, подумал я – но сказал, конечно, другое.

– Господин, подобный риск неизбежен. Взявший меч может быть убит. Взявшийся за стилус может быть обруган. Нерон, однако, не боялся показывать свое мастерство огромным толпам. Ты же покажешь его одному мне. И если я чем-то оскорблю твое доверие, пусть платой будет моя жизнь.

– Хорошо, – согласился Порфирий. – Сейчас я дам тебе прочесть одну безделушку на выбранную тобой тему. Сядь на эту скамью и жди…

Он встал и вышел из залы. Я перевел дух и выпил немного разбавленного вина.

Вскоре ко мне подошла одна из египтянок, с улыбкой подала книжечку и упорхнула. Книжка была изящно оформлена и очень мала – меньше даже, чем сборник эпиграмм. Я открыл ее и прочел название:

WHY I FUCK

Ну да, Марк Аврелий тоже писал на греческом. На латыни хорошо отдавать приказы центурионам, а греческий – язык духа. Прекрасно, что я свободно им владею.

Я погрузился в чтение.

Сначала скажу о том, почему любострастие не стоит внимания возвышенной души.

Мы, люди, есть промежуточное состояние между богами и животными. Есть вещи, объединяющие нас со зверьем. Есть то, что делает нас божественными. Природа наша как бы разделена на две силы, тянущие вверх и вниз.

Соитие, конечно, относится к низменному. Сами движения тела, к которым понуждает этот промысел, так нелепы и постыдны в своей суетливой непристойности, что мы стыдимся совершать их при свете дня и прячемся в темноту опочивальни.

В самом деле – вот Антоний при Акциуме обращается к своим морякам с воинским напутствием и бестрепетно ведет их на бой с флотом Октавиана. И вот он же, сойдя с флагмана на быстроходную ладью, плывет за царицей Клеопатрой, пожелавшей выйти из сражения, переходит на ее роскошный корабль и сходится с ней в постыдном соитии…

На полях замечу, что именно эта наглая и похотливая женщина решила судьбу Рима. Но не тогда, когда ее принесли к Цезарю завернутой в ковер, хоть у нее и был с собою кинжал – а именно в тот горький военно-морской день…

А вот Октавиан, украшенный пурпуром и лавром, величественным манием посылает легионы в Тевтобургский лес. И вот он же, с поплывшими румянами и отвисшим пузом, кобелирует в собачьей позе, пристроившись сзади к молоденькой сучке…

Если бы гибнущие под германскими палицами солдаты видели второе так же ясно, как первое, пошли бы они в бой за подобного вождя? Вот потому мы и скрываем эту сторону своей натуры.

Любовь не подчиняется понятиям о пристойном и должном. Попробуй совокупиться с достоинством, и сразу поймешь, о чем я. Само это занятие обнажает настолько низкую животную природу, что облагородить ее не может даже искусство – великие ваятели редко высекают в мраморе сам любовный акт, довольствуясь изображением влекущей к нему красоты человеческого тела.

Не зря Калигула накидывал на себя звериную шкуру перед тем, как удовлетворить самые чудовищные из своих похотей. В этом было целомудрие, ибо он таким образом прятался за личиной животного, объявляя, что мерзость совершает не он, а темная сторона его сердца, какую он и собой-то считать не хочет… Он как бы говорил: живет в моих глубинах похотливый волк, и я, бывает, выпускаю его на связанных жертв, но этот волк не я сам…

Быть может, так и было – однако, когда убивали волка, погиб и Гай.

Природа, потешаясь над нами, устроила так, что самое острое наслаждение мы находим там, где делаемся особо нелепы и даже отвратительны. Но стоит ли телесная радость того, чтобы нырять за ней на дно бытия? И существует ли она на самом деле?

Память уверяет, что да. Но не она ли говорит нам, что мы летали по воздуху или спускались в морские глубины? Однако, пробуждаясь от сна, мы не думаем, будто действительно становились рыбами или орлами.

Не раз и не два подвергал я изучению те секунды, где, по уверениям Мнемозины, заключено наслаждение, ради которого мы отбрасываем свой высший образ. И что же я нашел?

Вот мой честный отчет.

Сперва, когда испытываешь вожделение и приближаешься к его объекту, действительно мнится, что вот-вот случится прекрасное. И тут же начинаешь его искать. Но где оно?

Нет его в том, в этом нет тоже… Подставь сюда любое из собственных любовных упражнений, и убедишься сам. Радость лишь в том, что мы постоянно приближаемся к ее мигу, карабкаясь на акрополь счастья по кривой тропе.

Происходящее похоже на то, как голодный идет на пир. Его мучит голод, и живот сводит спазмами от предвкушения еды. Это страдание, и радость – только в уверенности, что голод вот-вот удастся преодолеть.

Однако в любви мы не стремимся быстрее насытиться. Наоборот, мы стремимся отодвинуть миг насыщения как можно дальше.

Люди создали об этом целую науку. Упругие кольца, настойки редких трав, лекарственные порошки и мази… Это как если бы на пиру, нацепив кусок жаркого на вилку, ты не отправлял бы его в рот, а целый час водил кругами перед своим носом по воздуху, да еще давил бы пальцами на шею, не давая течь слюне.

И все равно наступает момент, когда ты не можешь больше удерживать неизбежное, и это самое счастье, маячившее впереди и придававшее смысл твоим безобразным действиям, наступает.

И что же оно такое? Как сказал Марк Аврелий: спазм, сопровождаемый выделением слизи. И лучше ведь не выразишься. Правда, говорил он лишь про мужчину – ибо женщина выделяет в основном притворство, а спазмы корыстно подделывает.

Но после слизистых спазмов все-таки происходит настоящее чудо любви. И заключено оно в том, что мы полностью теряем интерес к этому низкому занятию.

Это как если бы природой было нам установлено мочиться только в известном месте, и мы шли бы к нему кругами и петлями, а потом оттягивали бы избавление от нужды как можно дольше, ползая вокруг раскрашенной латрины – а секундой позже теряли бы к ней всякий интерес.

Но проходит всего час, и память начинает уверять, что мы летали орлами и ныряли рыбами. Опыт наш сжимается в воспоминание о некой вроде бы действительно бывшей сладости и красоте, хотя найти ее при наблюдении происходящего как оно есть невозможно.

Итак, любовное счастье возникает лишь в мысленной иллюзии. Мы пытаемся воскресить то, чего не было никогда – и получаем еще одно сладострастное воспоминание о том, чего не бывает. Если вдуматься, смешно и горько. Но будь это устроено иначе, род человеческий давно бы сгинул.

Философ понимает это и отказывается от бесполезного и позорного занятия. В нем нет иной радости, кроме удовлетворения оттого, что справил телесную нужду. Но для этого не надо искать какую-то особо прекрасную латрину – киник Диоген избавлялся от любовного зуда у себя в бочке или прямо на улице среди прохожих. А им восхищался сам царь Александр.

Так почему, понимая все это, я до сих пор /е-слово/?

Долгое время я не постигал причины. Но увидел ее однажды в Дакии – во время похода, когда мысли мои были заняты военными планами и одновременно тревогой о брожении умов в Риме, а солдаты привели мне молодую рыжую девку, поскольку ходил слух, будто я люблю рыжих. И вот что я понял в тот вечер.

Наши печали и скорби исходят от ума – их нет нигде более. Мы часто понимаем это сами. Однако все равно мучим себя выдумками с утра до ночи и не хотим остановиться, ибо уму кажется, что своей постоянной тревогой он сберегает себя от опасности, и чем сильнее он тревожится о пустяках и разрушает свой покой, тем лучше защищен от невзгод (о том же упоминает и Гегесий).

Это, конечно, безумие. Мы не сохраняем себя таким образом, а лишь разрушаем и приводим в упадок. Но власти над собственным умом у нас нет.

И здесь мы приходим к тому, в чем истинная услада любви. Когда рядом действительно прекрасная и расположенная к тебе дева, ум вспоминает, что событие это не такое уж частое в жизни, и разрешает сам себе отложить на время свою колючую пряжу. Ум позволяет себе отдохнуть от себя самого. В минуту страсти не надо заботиться ни о чем другом, кроме страсти.

Сомнений не возникает.

Почему так? Демоны ума видят, что происходит главное таинство бытия, и соглашаются прекратить на время свои издевательства. Возможно, из-за того, что высший демон жизни, царящий над ними, дает им такую команду – но подобных глубин я не прозреваю.

Мы отдаемся происходящему полностью, забыв про невзгоды – выдуманные и настоящие. Горести не денутся никуда: даже если исчезнут сегодняшние, придут новые – их всегда будет довольно. А прекрасной подруги рядом может не оказаться.

Значит, не тем желанна юная спутница, что несет радость сама по себе. Волшебство ее в том, что рядом с ней исчезает остальное. Счастье не в деве, а в даруемом ею отдохновении от всего прочего.

Отсюда видно, что Гегесий прав и смерть есть желаннейшее из состояний, ибо она есть забвение всего вообще, включая деву с ее непристойным развратом.

Счастье смерти отличается от высшего счастья любви лишь отсутствием похоти. Похоть сама по себе, как мы установили, скучна. Дева же обычно глупа и поверхностна, а ежели и формируется в ней сильная умная суть, то чаще всего потому, что по безобразию своему бедняжка не могла прожить развратом (исключением здесь являются некоторые матроны и царицы – но на случайном ложе любви их не встретишь).

Когда б я мог так направить свой дух по собственному выбору, стал бы, наверно, подобен величайшим мужам – и покинул бы эту юдоль без сожалений. Но я всего лишь слабый человек, хоть в империи мне и возводят храмы.

И потому до сих пор /е-слово/.

Я закрыл книжечку и оглянулся. Порфирий стоял рядом – я не заметил, когда он вернулся в зал. Как только я закончил чтение, он выдернул кодекс из моих рук.

Молчать было опасно для жизни.

– То, что ты написал, мудро, хоть и горько, – сказал я. – Чрезвычайно точно. А еще – написано прекрасным слогом. Читая эти строки, забываешь о горестях точно так же, как в обществе прекрасной девы… Ты позволишь перечесть этот алмаз позже?

– Да.

– А увидеть что-нибудь еще из твоих творений?

– Не сейчас, – ответил Порфирий. – Быть может, потом…

Я видел, что похвала ему приятна, но сразу возникла другая опасность. Многие собеседники высочайших особ погубили себя излишним красноречием. Неловкое слово может сорваться с уст, когда цель уже достигнута. Надо уметь вовремя сменить тему.

– Здесь душновато, – сказал я. – Не выйти ли на палубу?

– И то верно, – согласился Порфирий. – Мы давно насытились, а вина не хочется…

Уже начинало темнеть. Вечер был величествен – красную полосу заката над морем закрывало огромное фиолетовое облако, похожее на голову в короне. Само облако было как бы головой, а розовые закатные лучи над ней – расходящимися в стороны шипами.

– Что тебе приходит в голову, Маркус, когда ты глядишь на этот закат?

Я сосредоточился.

– Эти облака и закатные лучи, господин, имеют разную природу и находятся в различных местах. Вместе же они представляются как бы головой в венце Гелиоса. Но больше ниоткуда эту голову не увидеть и нигде больше ее нет…

– Так. Продолжай.

– Весьма далекие друг от друга вещи сливаются для нас в пугающее целое… Быть может, в своем умозрении мы точно так же соединяем относящееся к разным эонам? Просто потому, что глядим, так сказать, с человеческой палубы?

– О, это глубокая мысль, Маркус. Если бы я не знал, что прежде ты был жрецом, я бы изумился подобной мудрости у гладиатора.

– А что думаешь ты, господин?

– Я? Мои мысли проще, Маркус. Мне кажется, это облако похоже на голову Колосса Солнца. Посмотри, вон тот облачный бугор – нос. Видны даже глаза.

– Теперь я тоже вижу Колосса, – сказал я.

– Тогда иди спать, Маркус, пока не увидел рядом амфитеатр Флавиев, – засмеялся Порфирий. – Ты не для того из него убегал, чтобы попасть туда опять. Надо отдохнуть и набраться сил. Когда сойдем с корабля, продолжим путь пешими.

– Будет трудно уснуть на закате, – сказал я. – Слишком ранний еще час.

– Ты полагаешь, я об этом не подумал?

Порфирий поднял руку и щелкнул пальцами.

Тотчас на палубе появилась девушка с серебряной чашей. Она подошла к нам, опустилась на одно колено и подала чашу Порфирию. Тот взял ее, сделал несколько глотков и протянул мне.

– Пей до дна.

Жидкость в чаше была приятно-горькой.

– Это успокаивающее снадобье. Мы проспим до утра как дети, Маркус. А завтра нас ждет очень интересный день.

Маркус Зоргенфрей (TRANSHUMANISM INC.)– Коньячку?

– С удовольствием.

Адмирал-епископ нажал на кнопку, и в кабинете появилась пожилая ассистентка с подносом – словно ждала за дверью. Обычно она выдерживала минутную паузу, но настройка, похоже, сбилась. Надо будет сказать Ломасу.

На подносе стоял обычный флакон с коллекционным коньяком, два хрустальных стакана и пепельница с уже раскуренными сигарами.

Мы чокнулись и выпили. Я не понял, чем мы угощаемся – это был не «Луи XIII», а что-то еще более старое. Возможно, чересчур старое, затребовавшее у стенок бочки слишком много дубовой отчетности. Коньяки ведь как люди – пропитываются горечью жизни и в конце концов устают.

Спросить, что мы пьем, однако, я постеснялся – моим идеалом всегда был древний спецагент Джеймс Бонд, различавший сорта крепких напитков с первого глотка. Я представлял иногда, как говорю Ломасу, понюхав хрустальную пробку:

– Thirty year old Fin, sir. Indifferently blended. With an overdose of Bon Boi…[21]21

Тридцатилетний Фин, сэр. Плохо смешан. Слишком большая доза Бон Буа.

[Закрыть]

Но второй стакан я наливать не стал – следовало сохранять рассудок ясным.

– Докладывайте.

– Все происходит по нашему плану, – сказал я. – Но слишком гладко. Стоило мне заикнуться о сочинительстве, и он вывалил на меня эссе о любви. Как будто ему заранее было известно, о чем я спрошу, хотя минутой раньше я не знал этого сам.

Ломас засмеялся.

– Он написал его мгновенно, сразу после запроса. Больше времени ушло на оформление книжечки.

– Но это еще не все. В симуляции эссе казалось написанным по-гречески. На самом же деле у него английский заголовок, а остальной текст написан по-русски с учетом так называемого «однобуквенного закона», действующего в Добром Государстве. Откровенный глагол заменен на требуемый законом оборот – /е-слово/.

– И что здесь странного?

– Почему он написал эссе по-русски? Может, это намек на мои корни?

– А зачем ему намекать?

– Ну, дать понять, что он разгадал нашу игру.

– Насчет русского языка не волнуйтесь, – сказал Ломас. – Это не намек на ваш культурный бэкграунд и не провокация. Порфирий – в первую очередь русскоязычный алгоритм. И его лингвистические базы постоянно обновляются даже в симуляции. Он пишет по последним правилам. Это проявление работы исходного кода. Странно другое.

– Что? – спросил я.

– Порфирий постоянно чем-то вас угощает, чтобы усыпить. Или развязать язык. При этом происходит реальное электронное воздействие на ваш мозг. Вдруг он что-то подозревает?

– Порфирий все время что-то подозревает, – ответил я. – Он римский император. Для него это нормальное состояние ума.

Ломас кивнул.

– Это понятно. Но я говорю про него как про алгоритм. Кажется, он догадывается, что мы ведем расследование.

– Я сам про это забываю, когда возвращаюсь в симуляцию. В Риме я тот, кого изображаю, на все сто процентов… Вы думаете, он мог нас засечь?

Ломас пожал плечами. Мне вдруг стало тревожно, словно я подхватил от начальства ментальный вирус.

– А вдруг он слушает сейчас нашу беседу?

– Это вряд ли, – ответил Ломас. – Корпоративные сети надежно защищены. А в симуляции вы просто спите. Если Порфирий войдет к вам в каюту и начнет вас будить, сперва вы вернетесь в Рим, а только потом проснетесь. Наша встреча станет сном, уже стирающимся из памяти. Меня беспокоит не это.

– А что? – спросил я.

Передо мной на стол шлепнулась черная папка.

– Во время разговора на палубе Порфирий сделал контекстный запрос по теме «Колосс Солнца». Мы перехватили ответ и прочли. Такие запросы он даже не шифрует.

– Кому он посылал запрос?

– Сам себе.

– То есть?

– Это одна из его технологий. Он часто пытается осмыслить какой-то из феноменов Рима через его понимание в более поздних культурах.

– Осмыслить? – спросил я. – Так он все же мыслит?

– Пожалуйста, не цепляйтесь к словам. Не то чтобы он действительно что-то осмысливал. Он посылает сам себе запрос – но отвечает на него уже не из римской ипостаси, а в качестве контент-бота с опорой на современную базу данных. Эти ответы не слишком похожи на фактический материал. Скорее, это миниатюрные конспирологические эссе с рискованными обобщениями и натяжками.

– Зачем это ему?

– Он ищет новые комбинации слов, чтобы бросить их в свой лингвистический компот. Будущее дает ему такие ингредиенты, каких в римской культуре не было. Можно сказать, что его понимание становится более глубоким, чем современное ему человеческое. Но с математической точки зрения речь идет просто о расширении векторного поля, с которым работает алгоритм… Посмотрите сами.

В папке лежало несколько страниц. Я начал читать.

Императорский бот-комментатор AI 39

(Бывают странные сближенья)

– Что за сближенья? – спросил я.

– У каждого бота есть девиз, характеризующий метод его работы. На самом деле это разные ипостаси Порфирия.

Я погрузился в чтение.

КОЛОСС СОЛНЦА

контекстная справка по запросу R461

Изначально это была статуя Нерона, отлитая для огромного дворца на месте римского пожарища. Во дворце было искусственное озеро – оно располагалось там, где сейчас Колизей. После смерти Нерона и воцарения Флавиев озеро засыпали и возвели на его месте амфитеатр, а статую Нерона переделали в стоящего рядом с цирком Гелиоса.

Огромный бронзовый идол пугал современников настолько, что даже отразился в Апокалипсисе. Число 666, как объясняют историки, получается из суммы численных значений слов CAESAR NERO, записанных еврейскими буквами.

Страшнее крошки зверя нет.

Тем не менее за эти вычисления пришлось ответить. Амфитеатр был построен сменившими Нерона Флавиями за счет первой крупной экспроприации еврейской собственности. Это, говоря по-современному, было инфраструктурное вложение средств, награбленных в Иудее, конкретно – в Иерусалимском Храме.

Храм этот, по сути, переплавили в Колизей. Не потому ли он до сих пор стоит, спросим мы таинственным шепотом, и понимаем ли мы его реальную функцию?

Колосс Нерона превратили в бога Гелиоса, приделав ему солнечную корону с длинными шипами-лучами – но осадок, как говорится, остался.

Представь иудея-книжника, тайного христианина, приехавшего в Рим из Кесарии. Он боязливо подходит к богу в сверкающей короне, смотрит на него снизу вверх, и губы его неслышно шепчут число Зверя… Вот он, металлический Зверь Рима, подобный быку, в чьей утробе сжигают приносимых в жертву. Страшный, прекрасный, кровопролитный…

При Антонинах Колосс некоторое время изображал цезаря Коммода в виде Геркулеса, для чего статуе сделали другую голову с бородой – только подумай, божественный, каково было бронзовому идолу менять головы как шляпы. Так можно всю идентичность потерять. Но этого, к счастью, не произошло – солнечную корону вскоре вернули, и остаток своего срока истукан домотал в качестве Сол Инвиктуса.

Этот огромный бронзовый мужчина был по-своему красив и даже элегантен. Он опирался на что-то вроде зонтика. Некоторые считают этот предмет кормилом власти, воткнутым в глобус – хотя какой, спрашивается, глобус в Риме и зачем глобусу руль? Другие шепотом разъясняют, что это был штырь солнечных часов, уместный рядом с солярным божеством и символизирующий контроль над вектором времени.

Указание на связь хода времени с проливаемой на арене кровью напоминает нам, что время, в котором живут люди – это живая и сознательная сущность, любящая хорошо закусить. И не только падалью.

Связь солнца, времени и крови видели не одни римляне, но и, например, ацтеки. Критические проблемы – что у Рима, что у цивилизаций доколумбовой Америки, что у близкого им по духу Советского Союза – возникли как раз тогда, когда жертвоприношения прекратились и солнцу цивилизации отказали в проливаемой крови.

Кстати сказать, большая часть того, что принято считать войнами, была на самом деле организованными жертвоприношениями. «Войны» в истории случаются не так часто – элиты не любят гибнуть. Они предпочитают регламентированные гладиаторские игры с тотализатором или священный воинский баскетбол с отправкой игроков к Уицлипуцли. Сами они не играют – должен же кто-то вдохновлять и вести счет.

Когда кровь на римской арене перестала литься, античный вектор времени схлопнулся. Победила другая ветка реальности. Статуя упала, и папа Григорий Великий пустил бронзу на пушки. Сбылось пророчество, что Рим простоит столько же, сколько Колосс. Вечный город превратился в руины.

Христиане к этому времени уже много веков поили жертвенной кровью другой вектор времени. Отжимать ее дистанционно (причем сразу во всех смыслах) они научились еще в римском цирке – и эта наука не просто сохранилась, а сделала с тех пор много чудных открытий. Хотя у христиан технологию, увы, тоже отжали.

Никто не знает, как выглядел Колосс в мелких деталях. До нас дошли только неотчетливые изображения на монетах. В симуляции «ROMA-3» учли все оставшиеся свидетельства и возвели максимально близкую к историческому оригиналу копию.

Получилось… нечто вроде самца статуи Свободы. Без всякого подтекста, конечно.

Они ведь правда похожи – Колосс, в честь которого Храм-Амфитеатр назвали Колизеем, и статуя Свободы. Просто один биологический вид.

Одного роста.

Одинаковые шипы на лбу – только за ними разная легенда: у Свободы это терновый венец, а у Колосса солнечная корона. Но нарративы нынче дешевы: не десять ли их продают за два ассария?

Свобода сжимает в поднятой руке факел с зафиксированным в моменте пламенем, а Колосс держится за нечто, упертое в землю. Сравни их сам. Можно сказать, статуя Свободы – это замаскированный Колосс Солнца эпохи «Girl Power» – нашего просвещенного времени, отрицающего токсичную маскулинность и апроприирующего Число Зверя в добром юмористическом ключе.

Изготовлена она, что характерно, в провинции древней империи. Но официально первая статуя (и мировая языческая империя) не имеют никакого отношения ко второй.

Как интересен наш мир, не правда ли, божественный? Жаль, что мы не понимаем его от слова «совсем» – и наши орлы летят над ним низэнько-низэнько.

– Все понятно, – сказал я. – В закатном небе была большая туча, и Порфирий сравнил ее с Колоссом Солнца. В это время, наверно, он и послал запрос.

– Да, – ответил Ломас. – Но меня тревожит, что Порфирий заговорил про время и кровь. Совсем как эта литературная рыба. Уж не она ли его случайно надоумила?

– Вы же говорите, что он не может нас подслушать.

– Нас с вами – нет. А вот вас с рыбой…

– Скорее всего, совпадение, – сказал я.

– Про время и кровь – может быть. Но когда вы встречались с рыбой, Порфирий сделал запрос на тему «мизогиния в русской литературе позднего карбона». Тоже совпадение?

– Он послал такой запрос?

– Все в папке, посмотрите сами. Текст очень короткий.

Я взял следующий лист.

Императорский бот-комментатор AI 412

(Цитаты великих)

МИЗОГИНИЯ В Р/ЛИТ. ПОЗДНЕГО КАРБОНА

контекстная справка по запросу V457

Мизогиния в литературе – ситуация, когда «хитрая, злобная и мерзкая сука обвиняет писателя в том, что его героини – хитрые, злобные и мерзкие суки, потому что ему не попадались другие женщины, умеющие любить, понимать и прощать»

(Г. А. Шарабан-Мухлюев).

О как. Это, конечно, не про мою рыбку. Карбоновые художники не кланялись летящим в них ядрам, это я уже понимал, но было действительно странно, что сразу в двух запросах Порфирия всплыли темы из моей подводной консультации.

– Что скажете? – спросил Ломас.

– Думаете, Порфирий все знает?

– Ну не все. Он вряд ли в курсе, что с рыбой говорил его друг Маркус. Скорей всего, просто получил доступ к стенограмме вашей беседы – корпоративные консультации архивируются, и грифа на них нет.

– Если это так, – сказал я, – теперь он может использовать теории рыбы в качестве скрипта. Мы пытаемся сообразить, по какому сценарию он будет действовать – и сами его пишем.

– Вряд ли ему сильно нужен наш сценарий, – ответил Ломас. – Я думаю, у него своих хватает. Но в общем массиве его базы такой вариант теперь тоже присутствует. Это верно.

– А стенограмму нашего с вами общения он прочитать не может?

– Нет. Разговоры в моем кабинете никто не записывает, и от них не остается стенограмм.

Здесь бояться нечего. Но лучше исходить из того, что о расследовании ему известно.

– Если он следит за нами, – спросил я, – как он это делает?

– Не знаю, – ответил Ломас. – Зависит от того, какие именно алгоритмы состоят в заговоре.

– О, заговор! Я уже соскучился. Есть что-то новое?

Ломас поглядел на меня гораздо мрачнее, чем я ожидал.