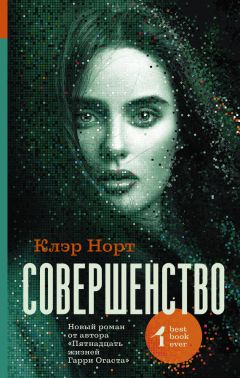

Текст книги "Совершенство"

Автор книги: Клэр Норт

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)

Глава 104

Я веду машину, как будто во сне.

Не могу решить: красива эта земля или же уныла? Может ли уныние быть красивым?

Серый камень вырывается из чахлой травы, вонзаясь в серое небо.

Засохшее дерево, изогнутое ветрами, тянется скрюченными пальцами почерневших ветвей к пучкам бурой колючей травы, растущей на голых камнях.

Вдоль выступа невысокого холма стоят столбы.

Вода из пруда, лужи или безымянного источника, который так часто меняется со сменой времен годы, что никто не удосужился дать ему название, стекает на дорогу, затопляя ее по ступицы колес моей машины. Я еду медленно, прислушиваясь к хлюпанью под днищем, и снова прибавляю скорость на той стороне, двигаясь к маяку рядом с заброшенной фермой.

Монотонность, серость, пустота. Иногда дорога резко взлетает вверх и так же быстро стремится вниз. Земля здесь почти все время омывается водой, то и дело попадаются соляные отмели, вдающиеся в берег, словно выплеснутые туда Посейдоном.

Упавшие с холмов камни, как они там оказались? Острые белые зубы, словно от расколотого молнией собора, проплешины желтого мха из ниоткуда, растущие неизвестно на чем.

Дом в форме улья, к двери нет подхода, провода к нему тоже не тянутся, он выходит на озеро и на край залива с бурыми от земли и песка берегами, где сливается с морем.

Здесь красиво?

Это край земли?

Когда наступает вечер, я нахожу убежище на ферме, которую посоветовала женщина, продавшая мне пирог с мясом (с каким мясом? – неважно, забудем) из фургончика, припаркованного на обочине дороги.

И много у вас покупателей? – спросила я.

Люди сами меня находят, ответила она, а за ее спиной надрывалось радио.

Вы знаете, где тут можно переночевать?

Попробуйте заехать к семейству Маккензи, ответила она. У них есть гостевая комната.

Ночлег стоил десять фунтов, и хозяйка фермы дала мне еще одно одеяло, поскольку «вы, наверное, непривычная к холоду».

В углу моей комнаты терпеливо плел паутину паук, настолько привыкший к одиночеству, что не мог постичь появления человека в своих владениях. Я приоткрыла дверь и проскользнула в туалет, где, сидя на унитазе, глядела на висевший на стене вышитый коврик с надписью, гласившей:

И ПОЙДУТ СИИ В МУКУ ВЕЧНУЮ, А ПРАВЕДНИКИ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.

Мой мобильник не ловил сигнал, но мне разрешили позвонить с проводного телефона.

Я сделала один звонок, короткий и по делу, поблагодарила хозяйку за гостеприимство и легла спать.

Проснулась я на рассвете, потому что меня разбудила хозяйка, расхажившая взад-вперед у меня под окном и яростно покрикивавшая на уток.

Утки крякали, и она крякала в ответ, они плотно обступили ее, крича кря-кря-кря, когда она бросала им корм. Кря-кря-кря, подпевала она их громкому и дружному хору. Я подошла к ней и сказала:

– Здравствуйте, я не здешняя. Можно у вас купить что-нибудь на завтрак?

На кухне рядом с печкой сидела ленивая кошка, свернувшись в одиноком кресле-качалке, она открыла один глаз, смело бросая вызов любому, кто попытается сместить ее оттуда, из самой теплой части ее владений. Я обошла кошку стороной, но женщина бросила на нее сердитый взгляд, и та спрыгнула, чувствуя, что проиграла не успевшую начаться битву.

– Ешьте, да ешьте же вы! – воскликнула хозяйка, видя мою нерешительность, и я принялась за домашний хлеб с домашним медом, собранным из ульев до того, как пчелы впали в зимнюю спячку, а она включила погромче радио и стала мыть посуду. Мы не разговаривали, и я не видела ее мужа.

Когда я, покончив с едой, направлялась к машине, она спросила:

– Куда путь держите?

– На край острова.

– В отпуске, да?

– Нет. Подругу повидать.

– Подругу, да? – фыркнула она. – Ну, все так говорят.

Я не стала расспрашивать, что же все говорят и говорят ли хорошее, а поблагодарила ее за завтрак и включила в машине обогреватель, прежде чем завести двигатель и уехать.

Серое небо сливается в одно целое.

Трава сливается в одно целое.

Абстрактная картина, цвета налезают один на другой.

При движении кистью они сливаются, справа налево от моего движения, слева направо от дующего с моря ветра.

Ноги на педалях, рука на руле, экзамен я так и не сдала, но водить машину умею, это навык выживания, дисциплина, папа пришел бы в ярость, нарушаешь закон, дитя мое, но мама бы все поняла.

Делай, что должно, когда идешь через пустыню, говорит она. Обряды, которые совершаешь, молитвы, которые возносишь, – они связывают тебя с собой. Если у тебя их нет, если ты их в себе не отыскала, то ты – ничто, а пустыня – все.

Я горжусь тобой, говорит мама с пассажирского места, улыбаясь серому небу. Я горжусь тобой, Хоуп Арден.

Спасибо, мам. Эй, мам?

Да, дорогая?

Что ты почувствовала, когда увидела край пустыни?

Честно? Мне стало грустно оставлять ее за спиной. Но я все равно зашагала вперед.

Дом на берегу моря.

Я поставила машину почти в самом конце дороги, слишком узкой, чтобы по ней мог проехать автомобиль. А как же в этот дом заносили мебель? – гадала я, шагая на усиливающиеся звуки воды, бьющейся о каменный берег.

Несли на руках, ответила я самой себе. Попросили друзей помочь и вместе справились.

Двухэтажный каменный дом, крыша из шифера, поросшие желтым лишайником круглые камни в облицовке стены, маленькие квадратные оконные рамы, изъеденные солью, с шатающимися стеклами. Белая входная дверь. Врезанная в стену керамическая кошка над дверным молотком, древняя и злобная. Кое-где между кирпичами пробивались сорняки. Кружевные занавески на окнах. В комнате наверху горел свет. Видневшийся в пятидесяти метрах люк свидетельствовал о том, что недавно под землей проложили трубы и электрические провода, спрятав их от неистовых зимних ветров.

Я постучала железным дверным молотком, который как будто широко улыбался у меня в ладони.

Тук, тук.

Подождала.

В коридоре зажегся свет, хотя уже стояло утро и было светло, но небо все-таки сильно хмурилось, так что в доме царила тьма.

По пробивавшемуся через щели в косяке прямоугольнику света пробежала тень. Отодвинули засов, сняли цепочку.

Дверь открылась.

Байрон смотрела на меня из теплого, пахнущего дымком прямоугольника света.

– Да?

Ее шотландский говор, сделавшийся еще более отчетливым после долгого пребывания на острове. Ее лицо, любопытное, открытое, не узнающее меня.

– Здравствуйте, – ответила я. – Меня зовут Хоуп.

* * *

Мгновение.

Память.

Меня она не помнит, но, возможно, вспоминает

постоянно повторявшуюся мантру: ее зовут Хоуп, ее зовут Хоуп, ее зовут Хоуп, ее зовут

припоминает саму попытку запомнить.

Она смотрит на меня, на мое лицо, на мой рюкзак, на ношенную от странствий одежду, на мои отросшие волосы, которые у меня не было времени заплести во что-нибудь аккуратное, на припаркованную в конце дороги угнанную машину, и хотя не может ничего вспомнить, она все знает.

– Ой! – произнесла она. Затем: – Ну, заходите.

Я вошла в дом, и она закрыла за мной дверь.

Глава 105

Байрон сделала чай. В своей чашке она оставила пакетик и налила чуть-чуть молока.

Я сидела за кухонным столом, глядя, как она наполняет одинаковые зеленые кружки из закопченного чайника, прежде чем поставить их на вязаные круглые салфетки и сесть напротив меня.

– Спасибо, – сказала я и отпила глоток.

– Не за что. У меня есть печенье, если вам…

– Не надо, спасибо.

– Если бы я знала, что вы приедете, то заранее бы подготовилась. А сейчас мне кажется, что я о вас ничего не знаю.

Больше никаких попыток скрыть свой говор. Нога закинута на ногу, руки скрещены, она сидит на стуле, чуть наклонившись ко мне, но сохраняя пространство, чтобы встать, шевельнуться, сопротивляться, если понадобится.

– Меня зовут Хоуп, – повторила я. – Я воровка. Мы провели какое-то время вместе в Америке.

– Я знаю, что провела какое-то время с тем, кого не помню, – на чердаке у меня записи и заметки за несколько месяцев. Я вас ударила ножом? Там у меня написано, что я вас ударила.

– Да, ударили.

– Очень об этом сожалею. Полагаю, в этом была необходимость?

– Я собиралась помешать вам совершить массовое убийство.

– Ах, да, верно. Как вы теперь себя чувствуете?

– Все зажило.

– Я разыскивала вас по больницам. Это я помню. Однако так и не нашла.

– Вы меня нашли. Но запись не сохранили.

– А почему?

– По-моему, вам не хотелось помнить, что в ней содержится.

– Да? Неужели я какую-то глупость сказала? – Тень сомнения, внезапная мысль. – Я вам говорила, как меня найти?

– Нет, нет, ничего подобного. Но вы, похоже, намеревались получить от меня что-то, что мне не хотелось вам раскрывать.

– В подобных вещах нельзя громоздить загадку на загадку.

– Вы записываете наш разговор?

– Нет. Я же сказала, вы застигли меня врасплох.

– Тогда какое это имеет значение. Вы ведь ничего не запомните.

– Тогда какое это имеет значение, если вы мне расскажете?

Я отхлебнула еще чаю.

Недолгое молчание, нарушаемое лишь свистом дувшего с моря ветра, обещавшего скорый дождь.

– Вы пришли убить меня, Хоуп? – спросила она.

– Нет.

– Тогда зачем вы здесь?

Я не ответила.

– Как вы меня нашли?

– По очкам.

– По…

– Я обошла всех оптиков в Шотландии.

– Серьезно?

– Серьезно.

– И сколько у вас ушло на это времени?

– Несколько месяцев.

– А почему в Шотландии?

– Из-за вашей биографии. Из того, как вы описывали свой дом. С телефона в Вапинге сигнал переадресовался сюда. Иногда опасно пересекать государственные границы, держитесь знакомых мест. Пришлось исключить все возможные варианты.

– И кто-то вспомнил – нет, конечно же, вспомнили вы. Возникает дилемма, когда вам нужно исчезнуть. Если вы пытаетесь раствориться в большом городе, то повышаете шансы того, что вас засекут с помощью достижений техники. Камеры, карточки, чипы и пин-коды – в наши дни трудно увернуться от цифровых данных. Так что вы отправляетесь куда-нибудь в глушь, куда еще не добрались камеры, и, конечно же…

– Люди вас запоминают.

– Да.

– Вы как-то сказали, что завидуете мне.

– Завидую. Вы можете исчезнуть без следа и избежать неприятных встреч вроде этой.

– А если лично? Вы завидуете мне лично?

Она замялась, покусывая нижнюю губу и осторожно вертя в руках кружку с чаем. Затем произнесла:

– Да. В каком-то смысле. Полагаю, ваша особенность делает вас свободной от определенных действий. Вы не можете планировать – нет, планировать-то вы можете – но не можете… скажем так, переживать и мучиться по поводу будущего, потому что у вас его нет. Это слишком жестко? Это несправедливо?

Я пожала плечами: справедливо или нет, правда или ложь – давайте дальше.

– Вы также не можете погрязнуть и раскаяться в ошибках прошлого, потому что единственный, кто об этих ошибках знает, – это вы. Те, кому вы причинили боль, чью жизнь сломали, – те, кто жаждал бы мести или искал справедливости, – они вас забыли. С чисто фактической точки зрения вы причинили зло, но с эмоциональной вы – пустое место. Для них ваши действия являются ударом молнии, разгулом стихии или некой случайностью, не человеческим умыслом и не зловещим плодом ума с целью навредить им.

Actus reus: заслуживающее осуждения деяние.

Mens reus: заслуживающий осуждения умысел.

Я совершаю преступление, и лишь я помню свою вину.

– Вы пользуетесь своего рода свободой, – продолжала она. – Вы свободны от глаз мира, свободны от неких страданий. Вам в каком-то смысле можно позавидовать.

Недолгое молчание.

Я спросила:

– Это тяжело? По-вашему, это тяжело?

– Что именно?

– Держать ответ перед собой.

– Нет, – ответила она, тихо, как шум далекого моря, и твердо, как камень. – Больше нет.

– То, что вы сделали…

– Я считаю, что совесть моя чиста. Вас забывают, и никто за вами не приходит. Меня помнят, и вот результат. Меня это устраивает.

– По-моему, я иногда сама себя презираю, – сказала я.

Она пожала плечами: ну и что? Как-то справляйтесь с этим.

– Я смотрю на свою жизнь и вижу, что там полно провалов.

Байрон наклонила голову. И вновь: смиритесь с этим.

– Я понимаю, что единственный способ моего выживания находится в настоящем времени. Оглядываясь в прошлое, я вижу одиночество. Одиночество и… сделанные по его причине ошибки. Глядя в будущее, я вижу страх. Борьбу. Возможно, сильную боль. И поэтому я смотрю лишь на данный момент, на настоящее время, и спрашиваю себя: что я сейчас делаю? Кто я теперь? Какое-то время это меня очень дисциплинировало, сейчас, теперь, сейчас, кто я теперь, теперь я профессионал, сейчас я спокойна, теперь я тренируюсь, сейчас я говорю с теми, кто все забудет. Теперь я та, кем хочу быть, теперь я образ того, кем должна быть сейчас. Сейчас. Теперь.

Затем я встретила вас, и теперь я, по-моему, все сразу. Сейчас я женщина, которая в прошлом совершала недостойные поступки. Теперь я женщина, которая в будущем станет лучше, где только сможет. Теперь я существую в настоящий момент, и я лишь это. Просто я сама. Говорю. Просто говорю с вами. Вы все забудете, и настоящий момент пройдет, время поглотит вашу память, а с ней и любую реальность того, что этот момент мог существовать. Но пока что мы сидим здесь, мы с вами, и являемся лишь собой, разговаривая. Это имеет смысл?

– Да.

– Все то время, пока вас искала, я ни разу не спросила себя, что стану делать, когда вас найду. Ни разу. Отказывалась спрашивать. То был вопрос для другого «сейчас», другого момента, я не могла создать его из фантазий. Вы думаете, что я явилась убить вас?

– Это возможно, – задумчиво ответила она.

– Не убью.

– Тогда зачем вы здесь, Хоуп?

– Мне хотелось вас увидеть.

– Зачем?

– Это казалось необходимым.

– Еще раз: зачем? Если вы не жаждете мести, тогда я не понимаю…

Она умолкала. Я смотрела в свою кружку.

Молчание.

Молчание.

Молчание.

Затем.

– Все мысли суть ассоциации и обратная связь, – произнесла она.

Я быстро подняла глаза, всматриваясь в ее лицо, но взгляд ее был устремлен куда-то вдаль, и мысли шли совсем другой дорогой.

– Одиночество есть не более чем совокупность идей. Я одинока, потому что я не с людьми. Мне нужно быть с людьми, чтобы чувствовать себя реализованной. И со временем вы говорите: я не с людьми, но все же я реализована. У меня есть книги, есть прогулки, есть обыденность жизни, есть мои мысли, и, хотя я и одна, я не одинока. А когда-то еще вы скажете: у меня есть я, мое тело и мои мысли, и люди в них вторгнутся, и я одинока, и все это очень даже к лучшему. Это рай. Вы знаете, почему я выбрала себе псевдоним «Байрон»?

– Нет.

– Он некоторое время провел в монастыре на Армянском острове неподалеку от Венеции. Как и все подобные ему, он был неудержимым сластолюбцем, но в какой-то момент решил… он писал, что «есть наслажденье в дикости лесов, есть радость на пустынном бреге». Вы знаете этот отрывок?

– И есть гармония в сем говоре валов,

Дробящихся в пустынном беге.

Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,

Для сердца мне всего дороже,

С тобой, владычица, привык я забывать

И то, чем был, как был моложе,

И то, чем стал под холодом годов.

С тобою в чувствах оживаю,

Их выразить душа не знает стройных слов,

И как молчать о них, не знаю[13]13

Перевод К. Н. Батюшкова.

[Закрыть].

– Вы читали его поэзию, – лучезарно улыбнулась она.

– Кое-что почитала, пока искала вас. Мне казалось, а вдруг поможет.

– А дело все-таки оказалось в оптиках.

– Целиком и полностью.

Теперь ее взгляд вернулся ко мне, она слегка наклонила голову.

– Вы ведь боитесь, не так ли? Страшитесь оказаться в одиночестве. Когда нет никого, кто помог бы найти свой путь. Ни друга, который сказал бы «ты что-то далековато зашла», ни возлюбленного, кто посоветовал бы «могла бы выбирать выражения», нет? Ни начальника, велящего «работать лучше», ни психоаналитика, убеждающего «работать меньше», ни… ни общества, чтобы сказать, как выбирать или что носить, ни… суда, чтобы помочь встать на путь истинный. Вы этого боитесь?

– Да. Я боюсь ошибочности своего разума и своих суждений.

– Конечно… да, безумие, происходящее от неконтролируемого мыслительного процесса, от логики, которая нелогична, но это не говорится, конечно, очень умно.

– Я навязываю себе дисциплину, размышления, рассудочность, знания…

– Чтобы заполнить пробел, где должно находиться общество?

– Да. И чтобы сохранить рассудок. Чтобы помочь себе увидеть себя, как меня могли бы увидеть другие.

– Глазами закона, здравого смысла, философии?

– Да. Что видят незнакомцы, увидев меня? Они почти никогда этого не говорят, умалчивают правду, так что я стремлюсь понять их, чтобы потом понять себя.

– Вот тут-то вы и ошибаетесь, – прервала она меня, повернувшись так, что полностью раскрылась, обратившись ко мне всем телом. – Вот в чем ваша ошибка. У вас есть дар, Хоуп, один из величайших в мире. Вы за пределами всего, вы от всего свободны.

– Свободна от…

– От людей. От общества. Вам не надо приспосабливаться, да и зачем? Никто вам за это не скажет спасибо, никто вас не вспомнит, так что вы свободны выбирать собственный путь, свое человечество, быть той, какой вы хотите, а не марионеткой, слепленной телевидением, журналами, рекламщиками, новейшими понятиями о работе или отдыхе, о сексе, о половой принадлежности, о…

– Совершенстве?

– Не слепленной совершенством. Вы сами выбираете себе совершенство. Сами выбираете, кем вам быть, и мир не может на вас повлиять, пока вы этого ему не позволяете. Мир не в силах подвигнуть вас куда-то, разве что по вашей доброй воле. Вы свободны, Хоуп. Вы свободнее всех живущих на земле.

Недолгое молчание. Затем я спросила:

– И поэтому вы их убили? – Она откинулась на спинку стула, сбитая с толку, часто дыша. – Поэтому вам захотелось уничтожить «Совершенство»? Чтобы освободить людей?

– Мы принесли в жертву мысль, – ответила она ровным и жестким тоном, не сводя с меня глаз. – Мы живем в стране свободы, и единственные свободы, которые мы можем выбрать, это свободы тратить, совокупляться и есть. Все остальное – табу. Одиночка. Шлюха. Пугало. Гомик. Потаскуха. Сука. Торчок. Халявщик. Урод. Нищеброд. Мусульманин. Другой. Ненавидь другого. Убей другого. Стремись, как мы, быть вместе, стать лучше, сделаться… совершенным. Совершенство. Унифицированный идеал. Совершенство: безупречный. Совершенство: белый, богатый, мужского пола. Совершенство: машина, обувь, одежда, улыбка. Совершенство: смерть мысли. Я запрограммировала двести шесть, чтобы они поубивали друг друга. Выдайся у меня возможность, я бы собрала вместе всех двухсот шестых, кого смогла бы найти, и заставила бы их сожрать друг друга живьем.

Ее глаза, жгущие меня огнем, бросающие мне вызов: давай, говори.

– Я думала, может… – начала я. И умолкла. – Думала, наверное… – И поперхнулась собственными словами.

– Продолжайте.

– Я думала, может, тут совсем другая история. Думала, наверное, вы что-то видели, что-то сделали или что-то произошло, но ведь это не так, да? Вы уничтожили «Совершенство», потому что его надо было уничтожить. В этом нет ни личной трагедии, ни древней клятвы, которую должно исполнить. Вы увидели нечто отвратительное и бросились на него в штыки. По-моему, я могла бы этим восхищаться, если бы все сложилось по-другому.

Молчание.

В кружках остывал чай, с моря дул ветер.

Затем я произнесла:

– Я звонила Гогену.

Молчание.

– Вчера вечером, – добавила я. – И все ему рассказала.

Молчание.

– Зачем? – Непонимание, раньше я в ней такого никогда не видела, непонимание, недоверие, едва сдерживаемый скептицизм, пальцы у нее побелели, на гладких изгибах шеи выступили вены, тело дрожало в неподвижном напряжении. – Зачем?

– Затем… затем… – Я втянула ртом воздух. – Затем, что хотя я во многом с вами согласна – насчет «Совершенства», одиночества, свободы, власти и выбора, практически во всем, – я думаю, что где-то все-таки нужно остановиться. По-моему, должен настать момент, когда оборачиваешься и позволяешь окружающему тебя миру установить определенные границы. Я свободна. Я предпочитаю уважать свободу живущих вокруг меня людей. И уважать их самих. По-моему, ваша свобода этого не предполагает.

Молчание.

Затем она быстро встала, повернулась, вылила остатки чая в раковину, поставила кружку, сделала глубокий вдох и единым махом выпалила:

От клинка протираются ножны,

От страстей разрывается грудь;

Нужен сердцу покой невозможный,

Да должна и любовь отдохнуть.

Она умолкла, прижав к телу дрожащие пальцы, жадно вдыхая ртом, словно с этими словами из нее вышел весь воздух. Я поставила свою кружку, встала, не сводя с нее взгляда, и тихо ответила:

– Хей, Макарена.

Молчание.

Она склонила голову набок, ожидая, не вызовут ли ее слова чего-то еще – повиновения, возможно, готовности подчиняться – и, ничего подобного не заметив, просто улыбнулась, тряхнула головой и спросила:

– Прогуляемся по берегу?

Я приподняла брови.

– По-моему, тут очень красиво. Когда поймаешь особенное дневное освещение, можно звезды разглядеть. Иногда у меня просто дух захватывает. Иногда все просто отвратительно. Все меняется, секунда за секундой. Как… – Она умолкла, взяв себя в руки, прежде чем у нее вырвались слова, и улыбнулась неловкой улыбкой. – Как настоящее время.

– Пойдемте прогуляемся, – согласилась я. – Время у нас есть.

– Сейчас пальто надену.

Мы шли вдоль берега.

Она надела высокие светло-коричневые сапоги и плотное темно-зеленое пальто.

– Сделано в Сторновее – забудьте про высокие технологии, шотландцы выдумали всепогодную одежду пятьсот лет назад. Единственные, кто знает, что делает, – это скандинавы, но даже они теперь ударились в полимерную чепуху и поляризационные очки.

Я ничего не ответила и шла рядом с ней, поплотнее запахнув пальто и засунув руки в карманы. Небо серело, с него западали ледяные капли дождя, вот-вот грозившие перейти в снег, впиваясь белыми зубами в открытые участки кожи и колотя меня по спине. Внизу, словно тролль, вздыхало море, гремя камешками, когда вода отступала в его пучину, и хрипло кашляя, когда билась об утесы. Теперь я видела в нем красоту, темную, суровую и бесконечную. Где-то вдали, между островом и материком, медленно полз танкер, держа курс на север, к Керкуоллу, Лервику, Полярному кругу и нефтяным скважинам, извергающим в море языки пламени.

– Гоген говорил, что хотел на вас жениться, – наконец сказала я, стараясь перекрыть шум ветра.

– Он так и не сделал мне предложение, – улыбнулась она.

– Но собирался?

– Он так и не сделал мне предложение, – повторила она.

Мы все шли, и ее домик пропадал где-то вдали.

– Вы собираетесь бежать? – спросила я.

– Бежать? С острова Льюис, да еще когда Джон вот-вот нагрянет? Думаю, я могла бы убежать. Может, что-то и нужно делать. Хотя сомневаюсь. Прибежище – это та же тюрьма, только иными словами.

– И давно вы тут живете?

– Около трех лет.

– А как вы за все расплачивались? За оборудование, за экспертов, за паспорта, за…

– Я воровала, – незатейливо объяснила она. – Это было необходимо.

Мы зашагали дальше.

Море рухнуло к подножию утеса, внизу громоздились чайки. Волны бились о берег, по небу неслись тучи, спеша на неведомую встречу. Шуршала высокая трава, а маленькие камешки со стуком сталкивались друг с другом под порывами ветра, все вокруг наполнялось азбукой Морзе рвущихся и соединяющихся течений: бум-бум ухало море, бам-бам отзывалась земля, ух-ух вторило небо, а мы, крохотные фигурки в необъятном и безбрежном мире, все шли и шли.

Мы шли.

И на мгновение я стала небом.

Стала морем.

Стала травой, гнущейся под напором ветра.

Стала холодом.

Стала Байрон, шедшей рядом со мной, а она остановилась, повернулась лицом к океану, потом подняла голову вверх, закрыла глаза, пока дождь хлестал ее по лицу, глубоко втянула воздух носом и сосчитала от десяти до одного.

Я глядела, как она считала, и услышала, как она сказала, не открывая глаз:

– Если меня найдут, то устроят суд.

– У них не так-то много доказательств – похоже, вас просто убьют.

– Неважно, – ответила она. – Пресса, все СМИ, Интернет поднимут шум, будут визжать без умолку, и вся правда вкупе с моим голосом потонут в этом визге. Обвинения и шум, человеческое, они передернут это к человеческому фактору, а не к правде. Как с этим можно жить? Как можно жить, когда вокруг так много несмолкающего визга? Визг нравился Матеусу Перейре. Думаю, в наше время люди обожают чувство, когда их жгут.

– Шиван, – начала я и осеклась, когда она не шевельнулась и не моргнула. – Байрон, – поправилась я, – мы можем найти способ получше.

Она открыла глаза, улыбнулась мне, словно вот-вот ответит, раздумала, подняла голову и поглядела в небо.

Из-за туч донесся едва различимый звук. Грум-грум-грум на фоне рева моря.

Вертолет.

– Смотрите, – сказала она. – Вот и они.

– Байрон…

Она подняла руку, заставляя меня замолчать. Улыбаясь, повернулась лицом к морю и, негромко дыша, побежала к воде.

Она закрыла глаза в двух шагах от края утеса, и если и издала какой-то звук, когда падала, его поглотили ревущие воды.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.