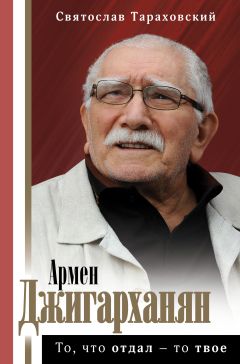

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)

45

Премьера!

День рождения спектакля.

День высокого напряжения, привычных недоделок, огрехов, день забывания текстов, день провалов и высоких взлетов.

День трудного завершения трудов.

Особый день.

Искусство – грубо, но, справедливо считал Армен, – есть полноценный половой акт и взаимное оплодотворение. Артиста – с ролью, режиссера – с пьесой, театра – с автором. Не можешь, не тянешь, не соответствуешь в полной мере любви и взаимному оплодотворению – отойди в сторону, не художник ты, не творец – в лучшем случае, ремесленник, скопец, искусства тебе никогда не зачать и не родить – художественной спермы для творчества у тебя нет.

Совокупится ли по любви театр с автором, режиссер с пьесой и артистами, артист с ролью и партнерами, закончится ли любовь финальным аккордом оплодотворения – будет результат, родится искусство, о котором будут помнить.

Все это она, как и все артисты театра, знала, слышала много раз от худрука и была убеждена, что он абсолютно прав. Сейчас она поглядывала на него отважно ведущего машину средь московской дорожной каши и думала о том, что с театром и искусством у нее тоже должно получиться, потому что на удивление легко получилось с любовью; вспомнила о Юдифи, прежней роли своей, снисходительно усмехнулась над тем, как благородно кончилась Юдифь, но тотчас озадачилась, что теперь ей надо найти другой прообраз для жизни. Какой? Стоило подумать.

46

Премьера!

Он мог бы подъехать к театральному паркингу с боку, с незаметной стороны, чтоб никто не заметил с кем он приехал – не такой он был человек. Подъехал нарочито в открытую, чтоб содержимое «Тойоты» стало очевидно всем любопытствующим.

Вышли из машины – он еще дверцу за ней любезно и принародно захлопнул – вместе направились к служебному входу, вместе вошли, вместе поздоровались с охраной, поздравили их с Премьерой, они в ответ поздравили худрука и, малозаметную при нем, ее, бок о бок поднялись по лестнице и пошли по коридору – рядом. Здоровались и поздравляли встречных артистов и театральный персонал – всем им он давал понять: я и артистка Романюк – мы вместе, мы не случайно встретились, не случайно оказались рядом, мы – единое целое, радуйтесь и бойтесь нас, мы добрые, мы очень талантливые, мы очень грозные.

Зашли в его кабинет. Он взглянул на часы и сразу включил трансляцию со сцены. Раздались голоса ее «Фугаса», шла репетиция. Смех, кривляние, выкрики, хаос. Вике поплохело.

– Слышишь? – спросил худрук. – Саустин репетирует. Старается перед смертью, не знает, что умрет… Сейчас двенадцать. Готовимся. Я пройду на сцену, посмотрю, как монтируют декорации, взгляну на артистов. Шевченко особенно меня интересует.

– Я подожду здесь.

– Со мной пойдешь. Ты, мой зам. Зам. директора.

Сказал просто, но она поняла: здесь не дача, здесь командный пункт. Не успела опомниться, он снял трубку.

– Валечка, золото, с премьерой, да-да, с днем Независимости! Ты давай-ка срочно приказ приготовь и принеси на подпись. Записывай. Заместителем директора театра назначаю Романюк Викторию, – в сторону Вики, – как тебя по батюшке?

– Богдановна.

В трубку, Вале:

– У нее очень редкое хохляцкое отчество: Богдановна. Виктория Богдановна. Да. Давай.

Положил трубку и – Виктории:

– Готова? Тогда вперед, зам. директора Романюк. Рабинович, зачем вы сделали обрезание? Ну, во-первых, это красиво…

Она уже слышала однажды про Рабиновича и не удивилась, теперь ей тоже показалось это смешным. Его присказка, подумала она. Надо запомнить.

Не успели выйти – столкнулись в дверях с Глебовой.

– Здрасьте-здрасьте, – замельтешила словами Глебова и – на Вику нуль внимания – двинулась к столу, на ходу развертывая какой-то сверток. – Вот, Армен Борисович, готово. Все, как вы хотели.

Зелено-буро-пятнистая материя вывалилась из свертка в руки худрука и была развернута. Руки, ноги, тулово. Комбинезон? Худрук был доволен.

– Скажу честно: молодец… А размер? – обеспокоился он.

– Все точно, – сказала Глебова и прижала руки к груди. – Не волнуйтесь, отвечаю.

– Смотри, золото, смотри – если что, голову откушу, – добавил он, любуясь комбинезоном. – Хороша одежка! За кулисами стоять будешь, Глебова. Если что, поправишь по ходу.

– Конечно, конечно, Армен Борисович. Желаю всем удачи. Побежала в гримуборные. Артисты нервы мотают.

– Беги, золото, беги. Не особо шибко беги, береги ножонки, нужны.

Художница выпорхнула.

– Талантливая она, – определил худрук. – Не столь талантлива, сколь исполнительна. Для меня это важнее.

«Меня вообще не заметила», – подумала Вика. Будто я тумбочка. Или шкаф. Что это, демонстрация? Демонстрация большой дружбы?

– Готова, Ви? – спросил Армен.

– Готова, – кивнула Вика; перечеркнув мысли о Глебовой, тотчас подумала о том, что он впервые назвал ее странным именем-кличкой Ви… Была Викой, стала Ви, хм… Кличка была непривычной, почти собачьей, но может ему так удобней, может это непонятное «Ви» есть признак дальнейшего с ним сближения? «Ви так Ви, – подумала она, – если ему так нравится, значит, и мне нравится…» – Армен Борисович, зачем вам этот комбинезон от Глебовой?

– Для Шевченко, – ответил он и, чтоб избежать дополнительных вопросов, повернулся к выходу, то есть, к ней спиной.

Вышли, двинулись по коридору. Она попыталась чуть отстать, чтобы для встречного глаза не быть ему навязчивой ровней.

– Рядом, Ви! – рыкнул он как собачонке, взял ее под руку, повел как даму, демонстративно и картинно, на всеобщее обозрение. И первым делом они направились в зал.

Он знал, что Саустин, как большинство режиссеров, даже в день премьеры с утра устраивает спектаклю полный прогон, чтобы последним касанием мастера что-то уточнить, поправить, довести. Но зачем это делает Саустин, для которого, спектакль чем хуже, тем лучше, худрук понять не мог. Он также по собственному опыту знал, что прогоны в день премьеры малоэффективны, и что, если за время длительных репетиций спектаклю не приделали руки-ноги-голову, если он не ожил и не подал голос, прогон в день премьеры мало что дает.

Но худрук направлялся в зал не для того, чтоб поглядеть на актеров и их работу, он хотел увидеть Саустина. Одного доноса Осинова было недостаточно – много злобной клеветы и неправедных доносов подбрасывала ему жизнь, он давно уже никому не доверял кроме себя. Сейчас он должен будет во всем убедиться сам. Подойти вплотную к любимому артисту, которого пригрел и выкормил, задать ему несколько вопросов и, как в бездну, заглянуть в глаза. Глаза предателя? Предателя по глазам он вычислял безошибочно. У них блеск другой, считал Армен, и фокуса на человеке такие глаза не дают. Это Армена волновало, это было ему, как человеку и художнику и больно, и интересно. «Репетируй, Олежек, репетируй, – повторял он себе в коридоре, держа под руку Вику, – репетируй и не подозревай…»

47

Премьера!

Осинов тоже был в театре с самого утра.

Сидел в своей каморке, кожей чувствовал напряжение за стенами кабинета, слышал коридорную беготню, окрики, нервы, психовал сам. «Фугас» приближался. Полный фугас, вашу мать, уговаривал он себя. В прямом и переносном.

Перебирал бумаги, дергался, не знал, чем себя занять. К артистам отношения он уже не имел, к художнику Глебовой, костюмерной, радиорубке, осветителям, пожарнику – тем более. А заняться чем-нибудь было необходимо.

Саустин, по справедливости, волновал его даже больше премьеры. Но бежать сейчас к Саустину было незачем и стремно, вчера допоздна пили у Олега пиво, все обдумали, обсудили, ждали премьеры как долгожданной победы – на словах Саустина все обстояло для них превосходно, но Осинов, как известно, знал больше и ждал спектакль с сосущей, непроходимой тоской. Смотрел на стол свой, на заготовленные и отвергнутые пьесы, на работягу – компьютер, на гаснущий свет за окном, на свои трудовые руки, и одна мысль не давала ему покоя: неужели он все это видит в последний раз? Ведь выгонит его худрук, как пить дать, выгонит после премьеры. Двух любимых и незаменимых: его, и Саустина. И двойная игра не поможет. А надо бы сделать так, чтоб помогла. Как?

«Думай, Юрий Иосифович», – тщательно выговаривая буквы и звуки, приказывал себе Осинов. И он напряженно думал.

Но ничего толкового не соображалось.

Пришлось довериться любимому классику и инстинкту. И они не подвели. Лицо Саустина разгладилось, лоб сбросил морщины, потуга сбежала, уступив расслаблению.

К Саустину! – вот, что подсказали ему Шекспир вкупе с инстинктом. В трудные предсмертные времена единомышленники всегда должны быть вместе, а уж там кто кого… Они правы, подумал Осинов. Тысячу раз правы.

И Осинов тоже направился на основную сцену. Встреча героев была предопределена.

48

Премьера!

А на сцене крики, война, нашествие. Раны, кровь, смерть. Чистый фугас. Так сейчас и будет.

Так размышлял худрук, объявившись в зрительном зале.

Он не повел Вику в радиорубку, нет, пошел сразу на таран, прямиком на саустинскую репетицию, и место занял не где-нибудь сбоку – но демонстративно, скрипнув креслами и шумно поелозив, уселся в десятом ряду партера, где, как известно, любил сидеть и командовать сам Станиславский.

Репетиция заметила его, притихла, остановилась.

– Всем – приветик! – объявил Армен и помахал рукой. – Сразу хочу представить нового нашего зам. директора. Им стала бывшая актриса нашего театра Романюк Виктория Богдановна! Вот она, случайно тут! Большинство театральных вопросов будет вести теперь она. Прошу любить и немного жаловать!

Актеры уставились на худрука и Вику. Кто-то жиденько зааплодировал. Вика сгорала, не знала, куда деваться.

Саустин, замерев, как рыба, тоже глядел на худрука и Викторию. Вопросы мелькали в нем со скоростью адронного коллайдера. Армен и Вика? Зам. директора? Почему вместе? Живут? Правду в театре говорят? Прав был Осинов? Значит, предала? Значит, смерть ей? Значит, и мне смерть? А что я, как я, куда я?

И образовавшийся, влипший в зал следом за худруком Осинов тоже прилип глазами к Армену Борисовичу и гнобил себя за глупость припереться на репетицию. Зачем он это сделал, зачем нарвался на Армена и Вику, ведь мог же он продумать, прикинуть, предположить, должен был, обязан! Вашу мать!

Репетиция притихла, но ненадолго.

– Продолжаем, – скомандовал худрук. – Извините за вторжение, спасибо за угощение! Вперед, театр! Вперед, до полного самоуничтожения! За гранью смысла, ей-богу, станет лучше! Вперед!

Незабываемым хриплым голосом своим он выкрикнул последние безумные лозунги, и всем стало ясно, что делу абзац.

– Продолжаем! – обреченно распорядился Саустин единственно возможным для него способом и захлопал в ладоши.

Актеры зашевелились, но кураж и завод, столь нужные актерскому представлению не пришли. Пришли страх и, как следствие, зажатость. Каждый давно понял, каким высоким искусством занимается он на сцене, но сразу попасть под горячий топор худрука никто по этому поводу конкретно не желал.

В результате малое безобразие на сцене превратилось в полное и неуправляемое.

Вика сидела рядом, Вика видела: худрук кипел. Внешне это выражалось мало, но она знала: взрыв неизбежен. Тронула его за рукав: пойдем? Он отдернул руку.

Минут десять наблюдал он за шедевром. Персонально следил разве что за одним извивавшимся среди декорации Шевченко, другие исполнители вообще его не занимали.

Наконец, не выдержал, поднял руку.

– Стоп! – скомандовал Саустин.

Вертеп остановился, и всеобщее внимание полетело к худруку. Ему было трудно сохранять хладнокровие, но он был большим артистом. То есть сначала, как положено, он, образно говоря, заплакал, потом поднес платок к глазам. В смысле, сначала прочувствовал, что сильно обрадовался, потом изобразил широкую улыбку.

– Всем – спасибо, – сказал он в тишине. – Особое спасибо Шевченко. И… – быстро приблизившись к Саустину, заглянул в глаза, помедлил и… – Хочу руку тебе пожать. За работу в театре, отдельно за «Фугас» и вообще по совокупности… Дай руку, Олег.

Саустину ничего не оставалось – протянул худруку руку.

С расстояния руки внимательно рассмотрел его худрук. Потом еще раз всех обвел взглядом.

– Спектакль замечательный, товарищи, извините, артисты, – сказал он. – Публика вас оценит… Вы обречены на успех, режиссер – на премию. После премьеры буду всех награждать! Готовьтесь! Кстати, представит премьеру со сцены уважаемый режиссер Саустин.

– А как же вы? – спохватился Саустин.

– Я буду в штабе. Извини, в кабинете. И через трансляцию…

Выждал, чтоб до всех дошло, резко развернулся, крикнул Вике: «Пошли!» и, уткнувшись взглядом в пол, выкатился из зала.

– Я вам нужен?! – крикнул ему вслед Осинов, но не получил ответа.

Тишина. Будто после взрыва фугаса.

Живых не осталось. Еле дышал и плевался на собственную глупость контуженный Осинов.

А все же первым зашевелился Саустин.

– Продолжаем! Добьем до конца! Живее, ребятки, живее! Слышали, что сказал худрук о нашей затее?

– Лучше б не слышали, – буркнул Шевченко.

– Худрук блефует! – заорал Саустин. – Завести нас хочет! Троллит! Гнобит, чтоб на подвиг пошли! Режиссеров не знаете? Я знаю! Соберемся и сделаем так, чтоб всем кисло стало! Фугас, ребятишки! Достанем их фугасом! До предела дойдем! А? Не слышу реакции, орлы! Пусть Юрий Иосифович скажет!

Вот она слабость двойной игры, мгновенно сообразил Осинов. Подыгрывать приходится в обе стороны, а хочется подыгрывать только в одну – в собственную. Когда подыгрываешь проигрышной стороне, превращаешься в проигравшего дурака. Блин! А что делать? Ничего. На время можно и превратиться, но только на время…

– Вообще-то, откровенно говоря, можно сыграть и так, – мягко сказал, самортизировал он, потому что сказать ему больше было нечего. – Но проект следует довести до конца. В спектакле много явных удач. Хорош Шевченко, интересен Саустин, Башникова тоже упрямится зря – на мой взгляд это лучшая ее роль. Соберитесь сегодня и встряхните премьерную публику. Думаю, получится.

– Слыхали? Все слыхали? – обрадовался Саустин и приветствовал Осинова сжатым кулаком. – Повторяем финал! Фонограмма!

Радист в будке запустил фонограмму: забили барабаны, забухали выстрелы, мужские глотки выдохнули «ура!»

Репетиция получила продолжение.

«Несчастный, – подумал о Саустине Осинов. – Пусть порезвится напоследок. Прости, Олежек. Это не я говорю – Шекспир».

Худрук ввалился в кабинет. Глаза – темные щелки, ярость не сошла. Она была так сильна, что Вика интуитивно держалась в стороне, боялась обжечься.

– Таблетки! – буркнул он и через пару секунд получил от нее таблетки и стакан с водой.

Выпил, охнул, повалился на любимый диван.

Пультом включил стоявший напротив телевизор, нашел любимый футбол. Смотрел на бегавших мужчин, на мелькающий мяч, слышал заводилу комментатора, думал далеко и о другом. Она не знала, куда себя девать.

– Я глаза его видел, – в пространство перед собой произнес он. – Глаза, понимаешь?

– Да, конечно, – кивнула она.

– Предатель, – припечатал он. – Настоящий. Глаза не обманут.

– Конечно.

Он долго молчал. И она молчала, боясь произнести что-нибудь не то, невпопад, оскорбительно для него глупое. Для отхода ярости требовалось время, это она понимала.

– На кого пипки подымают? – спросил он непонятно у кого. – На кого?

Она осмелилась погладить его по руке.

– Дураки, – сказала она.

Он усмехнулся.

– Вырожденцы, – сказал он. – Премьера все равно будет. Победа будет моя.

– Вперед, – сказала она. – Рабинович, зачем вы сделали обрезание?

Он оценил, поцеловал ей руку, хохотнул. Точно почувствовала она, что главное для него сейчас вернуть самообладание.

Не дожидаясь приглашения, просьбы, села за инструмент. Крохотная пауза, и крохотные пальчики мощно ударили по клавишам.

Марш победителей Верди из «Аиды» кого хочешь поставит на ноги, кого хочешь заставит грозно вскинуть голову и с горной вершины, оглядеть мир боевым орлом.

– Ах, как хорошо! – взмолился он. – Еще, еще!

Перешла на полет Валькирии Вагнера. Он застонал как раненый.

Закончила все тем же героическим Бетховеном.

Он поцеловал ей руку и сжал кулаки.

– Бои без правил, – сказал он. – Правил не будет. В жизни правила не правят. – Он взглянул на часы. – Пятый час, Ви, надо торопиться, вот-вот повалит жадная до зрелищ толпа, извини, просвещенная московская публика.

Быстро организовались и выпили чаю – она расстаралась, выпили виски: за нашу победу! – провозгласил он и отправил ее вниз встречать прибывающую на премьеру публику.

– Делай так. Богатых и знатных, которые будут настаивать, что они мои друзья, гони ко мне на предварительную рюмку, – сказал он, – хотя помни, что дружба дело дырявое и друзей у меня лично только двое: мама и, догадайся кто?

Хотела догадаться и озвучить, но без стука вошел Осинов. Взъерошенный, нервный.

– Что у тебя, Иосич? – спросил Армен.

Удачный был вопрос, чтобы продолжить двойную игру. Осинов ухватился за шанс.

– Волнуюсь за спектакль, Армен Борисович.

– Поверил? Иди, Иосич. Все остальное – потом. Иди, иди, без тебя голова кругом…

Осинов обиженно притворил дверь, но, оказавшись в коридоре, подумал, что правильно потревожил худрука в такой момент и абсолютно правильно, что капнул ему на мозг психологическую каплю собственного переживания за общее дело. Пусть старик помнит, кто в театре болеет за успех.

– О чем мы говорили? – опомнился в кабинете худрук. – Ах, да.

Она хотела напомнить, что говорили о друзьях и так хотелось ей услышать себя в коротком этом списке, но спохватилась, что встревать и напоминать о себе не очень-то в такой ситуации удобно, потом, как-нибудь, когда он сам набредет на эту тему. «Даже странно, – пришло ей в голову, – я прикатила из Белгорода, я хулиганье, я почти оторва с тонким культурным слоем, и такая я, блин, деликатная – с чего бы?» Любовь, шепнуло ей сознание, любовь делает человека лучше или хуже, меня, наверное, сделала хуже, раз я превратилась в ручную послушную собачку тяв-тяв…

– Иди, Ви, встречай гостей, – повторил ей свою просьбу Армен.

– Я хочу быть с вами.

– Иди. Так надо.

И так он отрезал ей это свое «надо», что она поняла: надо.

– Кстати, где ты будешь смотреть «Фугас»? – вдруг спросил он. – В зале?

– Хочу смотреть вместе с вами – сказала она. – Я так хочу.

Это ее нахальное «хочу» он пропустил мимо ушей, однако отметил, что оно было.

– Давай так, – сказал он, – как начнется это безобразие на сцене, поднимешься сюда, в кабинет. И давай так: ничему, что ты в кабинете увидишь, не удивляйся. Абсолютно ничему, Ви. Так надо.

Опять это его «так надо» – он что-то задумал?

Впрочем, она кивнула – ОК. Господь все равно все видит и во всем разберется, подумала она, а ее удивить чем-то новым было трудно. И вряд ли он сумеет удивить ее больше, чем удивил сегодняшней ночью. Родить, подумала она ночью, родить от него сына – он может, он запросто еще сможет!

Перед уходом захотелось его поцеловать.

И она это сделала. Легко и непринужденно. Простым прикосновением.

– Половина седьмого, пожалуйста, выпей таблетки, – шепнула она. – Пожалуйста, не забудь, Армен.

Шепнула и испугалась, что впервые обратилась к нему на «ты», но он внимания никакого на такую малозначимую тонкость не обратил. Или сделал вид. Он был большим артистом.

– Иди, – сказал он. – Выпью.

Дверь за ней вздрогнула, закрылась как живая.

И сразу одиночество заполнило в нем то чувствительное душевное место, где только что находилась она. Он пожалел себя. Он не хотел, чтоб она уходила. Он поймал себя на желании, чтобы она никогда его не оставляла, всегда была рядом. «Что это? Жена», – спросил себя Армен. Переспал и жена? Еще одна? Видали мы таких жен, усмехнулся он. Идиотическое предположение, подумал он. Но не более идиотическое, чем сама наша жизнь, в которой сбываются самые идиотические предположения. Жена из нее вполне могла бы получиться, заключил он. Но зачем?

49

Премьера!

Вспыхнули люстры.

Зайчики света заиграли в гранитных плитах пола.

Волнение, радость и надежда наполнили театр как горный кислород.

Публика, что вода в прилив, начала прибывать сразу после шести, и проходили эти первые набухавшие ручейки как раз через то место в сияющем вестибюле, где с улыбкой и благожелательством встречала гостей Вика.

Публика разная втекала: разноперая, разношерстная, разновозрастная, всякая, и поначалу ей хватало времени рассматривать ее всю.

Бабушки-театралки, сухонькие, энергичные, с многолетне отбитыми аплодисментами ладонями, что, несмотря на трудности с билетами, первыми прорываются на премьеры и задолго до времени первыми приходят на спектакль. Они являются по одиночке: их мужья давно уже смотрят представления небесные, детям же и внукам толкаться в очередях за билетами на нераскрученный еще спектакль западло; массовости от бабушек не жди, однако они контингент в зале особо ценный: как правило новый спектакль они хвалят и первыми выскакивают с аплодисментом, цветами и восторгом.

Их сменили ухоженные театральные дамы помоложе – со следами диет, подтяжек, подзабытого секса, нерегулярного фитнеса и некоторой кадушкообразности в фигурах, – с такими же ухоженными кавалерами – либо учеными, либо представителями среднего бизнеса, либо военными, но, как правило, в гражданском – с лицами интеллектуальными или полуинтеллектуальными, хотя, чтобы в такой разнице разобраться, надо самому быть как минимум не дурой – вот о чем подумала Вика.

Публика превратилась в неуправляемый поток. Почти потоп, со страхом подумала Вика. Куда они идут, на что?

В смешанной срединной толпе студентов, менеджеров и обыкновенных риэлтерш запестрели, как полудрагоценные камни, разодетые хипстеры средних лет, мелькнули два-три знаменитых представителя сексуальных меньшинств – Вика слышала о них многое, но впервые видела их челки и губы так близко и всматривалась в них неприлично долго. Скромно явились великие в прошлом спортсмены и любимый Арменом большой футбол, шумно ввалились штучные узнаваемые артисты, видеть которых еще недавно было ее мечтой. И неприметно-незаметно, охраняемые тихими телохранителями словно из ничего образовались несколько мужчин, от которых пахло настоящим, недостижимым богатством.

И много, много всякого иного, нерасшифрованного люда, движимого любопытством, любовью, поклонением или неприязнью к Армену явились на новую его премьеру в его театр. Куда они идут? Знали бы они – на что… – снова со страхом подумала Вика.

Людей особо известных, богатых и знаменитых более остальных знаменитых, а также близких друзей худрука вылущивал из толпы мосластый администратор Владимир Романенко, бывший солист Большого балета. Он, лосинник и балетный принц, когда-то объехавший полмира, но нашедший окончательное пенсионное счастье в театре Армена, изящным па отделял элиту от ерунды и передавал ее сияющей Вике Романюк, которая торжественно провожала особо дорогих гостей в кабинет худрука, где усилиями буфетчицы Гали без маникюра был заведомо накрыт стол с дорогим алкоголем и где гостеприимил сам Армен. Шутки сыпались из него как из мешка, следовали хохот, слова и рукопожатия, объятия, вскрики, пожелания и прикладывания к божественным напиткам – премьера для них уже превратилась в праздник.

Третий звонок резанул Вику по сердцу как приглашение на неминуемую казнь.

Вика бросила взгляд на большие часы на стене.

Армен краем глаза углядел на руке свои армянские золотые. Они меня не больно зарежут, подумал он об артистах, а если будет больно, не признаюсь…

Саустин за кулисами тоже посмотрел на часы и перекрестился, он не верил в бога, он прибегал к нему в минуты опасности и риска, сам не понимая почему.

И Осинов поднес часы к близоруким своим глазам и заметался в обе стороны как истинный двойной агент.

И все убедились: время идет точно. Звонок завтруппой Кати не оставлял шанса на жизнь. Страх наступал.

«Рабинович, зачем вы?..» – начала было Вика и запнулась, оборвала самое себя.

Элита в кабинете худрука понемногу зашевелилась; доев и допив – не допив, не доев с добрыми словами Армену «ни пуха!» двуногие знаменитости двинулась в зрительный зал на привилегированные места.

Вике мучительно не терпелось стоять на месте. Ноги дрожали-танцевали, ноги требовали осознанного движения.

Торчать одной в такие смертельные минуты в вестибюле было бессмысленно и тупо тем более, что прилив гостей почти иссяк. Забегали отдельные припоздавшие, которым не требовалось особое сопровождение и почетная встреча, да и Романенко все еще был в деле, мог при случае подхватить.

К Армену! – кричало все ее существо, к нему, она должна была быть с ним.

Однако нарушить его распоряжение она не могла. До начала спектакля, было ей сказано. До начала этого чертова провального спектакля, повторила она и поняла, что надо терпеть.

В семь с копейками свет в вестибюле был убавлен наполовину.

Публика иссякла.

Гардеробщицы потихоньку достали термоса, булки и бутерброды.

Администратор Романенко, кивнул ей: все о'кей и балетно исчез за массивной входной дверью на долгожданный перекур на свежем московском воздухе.

Осталась она одна в безлюдном гулком вестибюле, где звучал каждый термосный звяк, каждый негромкий перешепот гардеробщиц.

И вдруг по внутренней аудиотрансляции услышала бухание барабанов и резкие дикие крики актеров. Разом вспомнила режиссуру Саустина, вспомнила рыжее зверское лицо его на подушке и поняла: смерть пришла. Началось.

Теперь никто не мог удержать ее на месте.

Позволено.

Стараясь сохранять замдиректорскую походку, солидно пересекла вестибюль и кинулась к лестнице.

Должна была сказать, костерила она себя, должна была давным-давно все ему рассказать и признаться. Обязана была. Глупые игры в порядочность и преданность прошлым друзьям привели ее к большой лжи. И что теперь?

В горе и в радости – только вместе, твердила она про себя, поднимаясь по лестнице. Знала, как он мучается, как страдает на премьере – на себя хотела взять половину. В горе и в радости – вместе, еще раз повторила она и сразу задала себе вопрос: ты ли это, Юдифь? Ты?

Дверь в кабинет была приоткрыта.

Еще не ступила в пределы кабинета, почувствовала: запах изменился. Пахнет дорогой жизнью.

Ей редко приходилось вдыхать такой аромат, но человек устроен так, что все дорогое и хорошее он запоминает сразу и навечно.

Пахло дорогим коньяком, изящными духами, ароматными сигарами. В театре курение было запрещено, вспомнила она, понятно, что ради элиты он нарушил собственный запрет. Или слаб и податлив, предположила она или восточное его гостеприимство так безгранично, что гостю позволяется все, даже во вред самому себе. Второе, сказала она, конечно, второе. Мой Армен. Армеша.

Произнесла «Армеша», почувствовала тепло.

Однако где он?

Вышел, вот-вот вернется?

Телемонитор и звук не выключил, знал, что она придет. А сам, тоже появится с минуты на минуту?

Не вернется, сказала она себе. Короли назад не ходят. Она уже достаточно хорошо его знала, чтобы так утверждать.

Значит, не стерпел, не дождался ее, сам отправился в зал, в ложу, за кулисы, чтобы отсмотреть премьеру. Значит, невольно ее обманул. Но зачем? Вот он спектакль: на экране монитора, в динамиках! Видно все как на ладони, слышно будто наушники в ушах. Видно и слышно лучше, чем в директорской ложе – зачем он ушел в зал? Подбодрить артистов? Лично приблизиться к сцене, абсолютно и наивно веруя в то, что с его личным близким присутствием спектакль пройдет лучше? Наверное, так и есть. Другое объяснение ей на ум не пришло.

Вика смущенно огляделась.

Чего-то ей в кабинете не хватало или, наоборот, что-то было в нем лишнее. Угощение и напитки были почти нетронуты, богатые и знатные не злоупотребляли потому что были богатыми и знатными, и она это отметила. Она была наблюдательна как каждая млекопитающая самка, которой природа дает возможность остерегать и оберегать детенышей почти в круговом обзоре.

Наконец, поняла, что ее смущало, что мешало спокойно дышать и было очень странным.

Его пиджак, аккуратно висевший на спинке стула, его брюки, кое-как сваленные кучей в углу любимого небольшого дивана напротив телевизора. В чем же он ушел в зал, во что одет? Или не одет ни во что? Смешно.

Несколько секунда понадобились ей для прозрения.

Оно было столь невероятным, что поверить в него было трудно, но, сопоставив факты, Вика поняла, что догадка ее единственна и верна.

А не станет ли там ему плохо? Кстати, где его коробочка с таблетками? Где?

Обнаружила ее на углу его стола. Так и есть, забыл. Маленький старый мальчик. Армеша. Для сохранности – уж она-то не забудет! – накрыла ее ладонью. Она пойдет за ним и возьмет их с собой.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.