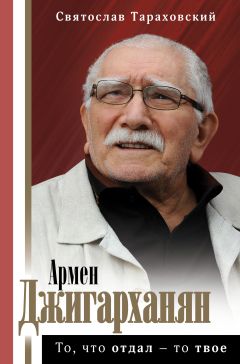

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)

136

Как только он ушел, Армену стало легче: усталость сошла, взамен пришли мысли.

«Честный разговор не получился, – понял он. – Они не хотят, чтоб я ушел. Народный, думают они, должен принародно сдохнуть на сцене – а я так не хочу. Хочу уйти из долбаного любимого театра, хочу уйти, как Симонян, который когда-то сказал мне, что лучше уйти на полчаса раньше, чем на одну минуту опоздать. Хочу уйти так, а они не хотят… Значит, придется действовать как всегда. Хитрость охотника, маскировка замысла, ложные ходы, иногда прямой обман. Главное, чтоб ты сам больше не колебался в собственном решении. Не колеблешься, тверд? Да, мама, – ответил он себе, – я уйду так, как ты хотела, я уйду, чтобы не было мучительно стыдно и тому прочей лабуды – я просто уйду».

Ответил и почувствовал, что голоден. А еще почувствовал, что хочет долму. Хочет страшно и невероятно, до того хочет, что ощущает во рту ее тонкий пронзающий вкус. Ммм, вот он, вот он вкус долмы, незабываемый, нежный, острый, всегда присутствует на языке и хранится в генной памяти… Лучшую долму в жизни готовила мама. Кто еще? Ну да, конечно, вспомнил он, у пианистки тоже получалось неплохо, но она уже умерла. Татьяна, кстати, тоже могла, даже в Америке простая русская женщина из Еревана ухитрялась вкусно готовить эту армянскую еду – потому что дело совсем не в географии, а в том, о чем поют песни.

И… позвонить? – спросил себя Армен, но сразу отказался от этой идеи. Не так поймет, решил он.

137

А потом примчался в палату Артур, позитивный, положительный – не хочешь, а заставит принять окружающий мир с улыбкой и плюсом, заставит любить то, что происходит вокруг – даже тогда, когда понять и принять бывает непросто. Слова такие знает, убеждения, аргументы, у него получается расцвечивать этот мир радостью даже тогда, когда это почти невозможно.

«Цават танем, друг!»

Он привез Армену палки типа лыжных для скандинавской ходьбы и объявил старику: подъем!

И Бледнолицый, как почувствовал, увидел, разглядел палки и сразу дал добро.

– Я спорт не люблю, – сказал Армен.

– На воздух, на воздух! – закричал Артур и выволок старика в больничный парк, к голосящим птицам, на радужное солнце, на хрустящие песчаные дорожки.

Ноги Армена шли плохо, но Артур заставил его выхаживать рядом с собой метры, метры и метры, и складывать их в лечебные километры.

Гулявшие больные узнавали артиста и в смущении отворачивались от его старческого сумасшествия. Ему было на них наплевать, он верил только Артуру.

Он находился с палками до полного изнеможения, и ноги гудели как работающий дизель.

Вечером больничные замерили ему сахар и впали в недоумение.

Бандит бросил нож и миролюбиво притих на нарах, а бледнолицый врач от удовлетворения таким лечением исключительно порозовел и позволил себе, завязавшему, полста спирта.

– И так – каждый день! До изнеможения! – выписал рецепт Артур и исчез по делам стремительного армянского бизнеса.

Через несколько дней Армен оттоптал все дорожки в парке, стал завзятым ходуном.

Сахар отступил и притаился в тени дорожек.

– Он никуда не денется, – объяснил ему бледнолицый, – единственное, чего он боится – кнута! В вашем случае это физкультура и нагрузки. Благословляю!

С каждым днем Армен чувствовал себя здоровее. Восьмидесятилетние руки налились молодой силой, ноги вспомнили юношеские походы к подножью Арарата, а мозги, мозги – вот, что главное! – окончательно очистились от шелухи сомнений.

Потому, когда театр выбросил на больницу очередной десант, Армен встретил его с хладнокровной уверенностью, любопытством и одним нетерпеливым желанием: уйти на скандинавскую прогулку. Театр – о, новость! – стал ему менее интересен?

Десант выстроился в боевой порядок: впереди ударная сила – рослый Ваня Гордиенко, сзади два любимых авангардиста режиссера, представляющие послезавтрашний день театра, а в арьергарде, чтоб, в случае чего, можно было увернуться и дернуть уже сегодня – фанат Шекспира и по совместительству завлит Осинов.

Ваня первым вступил в дело.

– Лиру Первому от Лира Второго, – объявил он и, размахивая рукой, словно воображаемой шляпой, поклонился худруку как испанскому гранду.

– Принимается, – ответил Армен и так же театрально откланялся в ответ дружественному десанту.

После чего сели, заговорили, обсудили, договорились и перешли к закускам. Армен слегка подгонял потому что желание, с которым он встретил десант, еще более в нем окрепло.

Премьеру Лира назначили через десять дней, день в день. Озвучил дату Саустин, и договорились сразу без споров и сомнений. Десант волновали пожелания Армена, но он согласился на удивление легко.

– Все помню, – заверил он режиссеров, – все будет хорошо.

Армен смотрел на Ваню, режиссеров, Осинова, гордился ими и был уверен в том, что в действительности все обойдется хорошо несмотря на принятое им решение.

– Скажи им, скажи, – требовала мама, – ты благородный человек, скажи, так будет честнее!

– Нет, мама, – кажется, впервые в жизни не согласился с ней Армен, – не скажу. Такая у нас страна. Такие в ней люди, такой в ней я. Я не скажу, я сыграю роль, которой у меня никогда не было. Я буду много обещать, находить причины, ничего не делать и врать!

– Ты коварен, сынок, ты никогда таким не был!

– Я прожил интересную жизнь, я многому научился!

– Ты погубишь их! Ты погубишь весь театр!

– Мама, они смогут. Прекрасно обойдутся без меня. В этом театре все прекрасно обходятся друг без друга.

Это был удивительный день. День взаимных легких договоренностей, взаимного удовлетворения и новых плодотворных планов.

Разошлись поздно, в полном счастливом отпаде, заряженные как батарейки «Дюрасел».

Армен вернется, премьера громыхнет на всю Москву, думали режиссеры.

Он сыграет Лира. Я добился, не зря прожил жизнь, думал Осинов, вместе с ним войду в вечность.

Я сыграю хорошую роль, думал Армен. Сыграю Шекспира в его лучшей пьесе. «Вся жизнь – театр, и люди в ней актеры» – это его слова и его пьеса, и я в ней сыграю. В другой пьесе играть уже не хочу, неинтересно.

138

Однако наступили следующие дни и вместе с ними поползли к Армену черные тараканы новых сомнений.

Твой театр кончился, внятно сказал ему в ухо утренний внутренний голос, когда он проснулся и ощутил, но сознание еще бродило во сне. Театр есть производное от жизни, но не сама жизнь. Хватит лицедействовать, сказал ему голос, живи, просто живи, тебе немного осталось.

Он услышал, проникся и поверил, немного удивился тому, что голос заново внушает ему то, к чему он и сам уже пришел, зато сразу понял смысл много раз слышанного прежде выражения «доживать». Вот оно значит что…

И сразу почувствовал, как ему станет легко, если все его богатое театральное прошлое останется за бортом очередного этапа жизни. Повторял про себя такую новую для себя установку и пытался соответствовать.

Но сперва добился выписки.

Бледнолицый проводил его с легким сердцем и хорошей перспективой не возвращаться. «Ваш лучший врач, – сказал он на полном серьезе, – не я, а вот эти вот палки». Открытие пришло к врачу мгновенным радостным экспромтом, но еще раз нарушать по этому поводу свой сухой закон врач не стал, сила воли за годы многолетних поединков с алкоголем была у него страшная.

Армен отзвонил Артуру, оказавшемуся в Испании, и отправился домой, то есть, на квартиру Артура, к коту Филу Второму и домработнице Алевтине.

Кот чихнул и плотоядно Армену мяукнул. Алевтина слегка смутилась, но поздравила, забросала второстепенными домашними новостями, угостила чаем и, помня о завтрашнем дне, унеслась в парикмахерскую.

Армен взглянул на висевший над столом календарь. До премьеры оставалась неделя, и это было плохо.

Он не будет звонить ни Осинову, ни в театр, обманывать их специально он не станет. Все произойдет своим привычным, ненавязчивым отечественным путем, подумал Армен. И пусть все узнают, меня нет, я умер.

Сказал так и снова подумал о долме. Смерть и долма. Странная связь, пришло ему в голову, очень странная связь, товарищи артисты…

Но его палец уже скользил по смартфону, «Круто, – сказал себе Армен, – так обычно говорит молодняк. Круто, угорело, полный игнор!»

Татьяна, услышав единственный в мире трескучий голос, вздрогнула, но собралась – словно включила в себе неведомую кнопку, так делают актеры перед выходом на сцену.

– Ты дома? – спросил он.

– Да.

– Долма есть?

– Да.

– Я могу приехать?

– Да.

Разговор, включивший в себя полжизни и судьбу, был завершен в трех предложениях. Он посадил Фила в сумку, собрал шмотки, заглазно сказал Артуру спасибо за все и захлопнул за собой гостеприимную дверь. Доживать, сказал он себе. Доживать будем неплохо.

139

Старый новый дом. Новый старый дом. Староконюшенный переулок. Квартира, выбитая для него Гончаром.

Он стоял перед знакомым подъездом, перед ручкой двери и понимал, что древнегреческие философы были неправы: он дважды ступал в одну и ту же реку.

Открыл входную дверь, вдохнул воздух, который стразу признал своим, и подумал, что запах родного жилья так же неистребимо и вечно присутствует в человеке, как отпечатки его пальцев.

Палец приложился все к тому же звонку, звук звонка отозвался перебоем в сердце и ее привычными, чуть шаркающими шагами по коридору.

Он с напряжением ждал ее первых слов, готовил ответы – шутливые, серьезные, просительные, непонятно какие, но она была умна, умнее, чем он мог предположить. Увидев его за дверью, глазом не повела, а только определила:

– Сегодня ты рано. Обед еще не готов, долму придется подождать.

Он кивнул, взглянул на нее и выпустил кота – это и были все его, полные смысла, слова и жесты, которые она поняла правильно.

Он ступил на порог их прежнего общего дома и быстро сообразил, что и Америка-Европа, и расставания-непонимания-невзгоды, и раздельная их жизнь, и приключение с Викой, и музыка, и последний, не очень удачный театр вместе с Лиром – и все-все-все разом рухнуло, исчезло, провалилось в тартарары и нет теперь ничего – а на месте этого ничего есть только он, она и между ними грубый бурый шрам, и теперь они должны научиться жить заново с этим шрамом, и постараться сделать так, чтобы шрам не замечать.

– Я как Крым, – сказал он, – я воссоединяюсь.

– Ты не Крым, – сказала она, – ты просто… произведение искусства, – отвернулась и быстро – слишком быстро ушла по коридору на кухню. Правильная реакция, профессионально отметил Армен, естественная, никакого наигрыша.

У него когда-то был любимый старый стул в коридоре подле вешалки, на котором он обычно надевал ботинки. Он огляделся. Удивительно, стул остался на месте спустя столько путанных лет. Армен опустился на него, как на старого друга – стул, как показалось художнику сцены, приветливо скрипнул и спросил: «Где ты раньше был, Рабинович?» Худрук был крепким сыном гор, но стул таким своим вопросом окончательно его достал и завлажнил глаза.

Звонок смартфона оборвал в нем нежную ноту и заставил взглянуть на дисплей. Осинов. Иосич, бедолага. Хочет узнать, переживает, волнуется – через неделю премьера.

Ничего он о нем не узнает. Он умер. Зато есть Ваня.

Армен вырубил смартфон и направился на кухню.

– Давай куда-нибудь уедем, – сказал он Татьяне.

– А как же театр? – спросила Татьяна. – Премьера?

– А что, театр? – повторил он без всякого выражения. – Театр вечен.

– Ешь долму, – услышал он и поблагодарил ее за сообразительность и отсутствие лишних вопросов.

Он снова ел ее вкуснейшую долму и пил водку.

Сидел на своем законном месте, в своем доме, в своей кухне, со своей женой и только один вопрос не давал ему покоя: почему, зачем год назад сбился и сломался весь налаженный ход жизни? Почему, зачем, за какое наказание пришла к нему неземная – тьфу, тьфу, тьфу – любовь, где были глаза его и разум, и почему мама ему не помогла? Ответа он найти не мог. Чертово счастье, подумал он. Другого ответа он найти не смог.

– Я тебя люблю, – вдруг выскочило из него.

– Давно ли? – тотчас спросила она.

– Всегда, – сказал он. – Перерыв не в счет.

Быстро и часто закивала она головой, но смолчала. Перерыв. Для него это всего навсего перерыв. Чертовы народные артисты. Чертовы мужики. Они такие все. Даже самые, самые.

– Я хочу остаться, – сказал он.

– Уверен? – спросила она. Боялась ошибиться с его ответом, но все-таки спросила.

Спать она положила его на прежнюю кровать, сохранившуюся чудом, на его привычное мужнино место. «Я лягу рядом», – сказала она, и он кивнул. Она легла рядом – как когда-то, но теперь без всяких дел. Легла рядом, и он сразу почувствовал себя умиротворенным стариком, добившемся равновесия и освободившем голову.

Театр, вдруг перед самым сном пришло ему на ум, как там Осинов, как Лир, как премьера?

Тотчас запретил себя думать о театре, но знал за собою общую человеческую слабость: чем строже люди себе запрещают, тем чаще это запретное вспоминают и хотят. И, засыпая, боялся: вдруг он, любимый мучитель театр, снова ему приснится? Или, не дай бог, вместе с ним посетит его во сне большая любовь и великая музыка?

К счастью, не было ни первого, ни второго, пронесло, пролетело и, проснувшись, он порадовался тишине и спокойному берегу, к которому заново прибился. Жизнь все-таки чему-то его научила и теперь он мечтал только об одном: чтобы еще раз все это не потерять.

140

На следующий день на зеленом «Солярисе» Татьяна увезла его и Фила подальше от Москвы, на старую дачу за сто двадцать километров. Ту, что раньше вызывала его восхищение бревенчатой крутобокой крепостью. Ту, что нынче вызвала в нем сочувствие своей подгнившей облезлой ветхостью, исчезающей понемногу в удушающих объятиях молодой зелени, обложившей дом.

«Изба похожа на меня, – подумал он. – Старье на свалку».

Дверь завизжала, дом пахнул сыростью, которая тотчас вспомнилась ему и тоже показалась родной.

– Да, дача требует сноса, – признала Татьяна. – Но я все равно ее не снесу. Зато грибов – как прежде, под каждой елкой. Тебе надо отдохнуть. От всего.

Ее последнее «от всего» он истолковал расширительно и кивнул в знак согласия.

Она развела огонь в печи, выставила на стол бутылку, согрела чайник, распахнула окно на волю, и зазвучала новая в сердце старая новая струна.

Хочу, чтоб всегда было так, сказал он себе, глядя на растопленную печь, на стреляющие огоньки – мгновения жизни, на Фила, свернувшегося у него на коленях. Это жизнь, к которой ты стремился, которую теперь получил. «Ты счастлив? – спросила вдруг мама. – Ты счастлив, Армен, – подтвердила она. Дом, лес, грибы, Фил, Татьяна – вот, оказывается, все, что нужно тебе для счастья. И никакого театра. Никаких Осиновых, Саустиных, Лиров. Ты сможешь так? Ушел твой театр, исчез за поворотом и не было его никогда, забудь. Мне не очень нравится, как ты ушел, но все же ты решил и ушел. Ты сможешь так? Тогда доживай счастливо. Я с тобой».

141

Три последовавших дня он действительно прожил просто и счастливо. Оторваться не мог от извилистой речки, финтившей внизу под горой и напоминавшей ему детство и Армению, заново открывал для себя лес, еловый сумрак, комариные писк над ухом и лесное чудо – грибы. Их, белых и красных крепышей, он набрал корзину и потом с большим удовольствием, под жар печки и ледяную водку, на пару с Татьяной употребил в жареном виде и фантазией вернувшейся сказки.

Его счастливая жизнь кончилась внезапно, как, впрочем, всегда кончается в человеке счастливая жизнь.

За четыре дня до премьеры далекий, почти изгнанный фантом театра неожиданно превратился в нем в ощутимую реальность, в ноющую, растущую, в ни на минуту не покидающую душевную боль. Он уже не думал о природе, о счастье покоя и одиночества. Спал плохо, а, если все же засыпал, просыпался с одной и той же мыслью.

О спектакле.

Но и этого было мало – он вдруг реально ощутил в себе кошмарное желание сыграть короля. К нему вернулись слова и монологи, и целые куски роли, руки и ноги стали ходить как у Лира – он начал в себе это подмечать. Чертовщина и наваждение, магия Шекспира, думал он, но поделать с собой ничего не мог. Спектакль, только и думал он, я – Лир, а все остальное: природа, грибы, так называемое счастье и даже Татьяна – бессмыслица. Никто и ничто не сможет помешать моему театру, думал он, даже любимый сраный сахар.

Татьяна замечала его терзания, задавала вопросы, он молчал.

– Что с тобой? – спрашивала она. – Опять?

– Ничего, – отвечал он и просил чаю.

Долго гонял звякающую ложечку по стеклянным краям стакана и впадал в угрюмость. «Ты сможешь так?» – повторял он себе мамин вопрос и в который раз удивлялся тому, что мама знает его лучше, чем он себя сам.

За три дня до премьеры он ответил маме, что не сможет, сломался и позвонил Осинову.

Звонил и дергался словно впервые звонил в театр своему завлиту.

И Иосич, как услышал голос шефа, задергался тоже.

Смартфоны раскалились от заряда эмоций, но оба были сдержанны и малословны. Да здравствует наш театр, автоматом подумал тогда Армен. Все переживания – внутри. Хороший театр.

Спрошено и отвечено было немало. Но ничто из разговора не имело бы смысла, если бы не самая главная озвученная мысль. Армен будет играть премьеру!

– А как же репетиции? – впервые открыто заволновался Осинов.

– Репетирую каждый день, – ответил Армен. – Режиссеры пусть не волнуются, кашлять не будут!

Вашу мать! Осинов взыграл, воодушевился и с новостью тотчас помчался пить пиво с Саустиным и Слепиковым.

Армена же захватили новые здоровые нервы, и, значит, новый смысл. Настроение его переменилось.

– Рабинович, – спросил он Татьяну, – зачем вы сделали обрезание?

– Я – Рабинович? – удивилась она.

– Чистый Рабинович, – подтвердил Армен, – Послезавтра везешь меня в театр. У меня – премьера!

– Ты же решил, сам сказал!.. – Татьяна была поражена.

– Никогда не верь артисту, – сказал он. – Артист – лицедей, клоун и врун – посмотри на меня! Вот что такое настоящий артист.

Он не шутил, и это ей понравилось.

Премьера, так премьера! Ей ужасно хотелось увидеть его в новой работе. Да еще Шекспир!

142

Весь этот и следующий день он освежал роль. Уходил в лес и там, на нехоженой опушке давал волю голосу, темпераменту, игре и импровизации.

Импровизацию в работе он всегда любил, называл ее «хулиганить», значит, уклоняться от текста и привычных мизансцен и, словно асс в воздухе, летать по роли свободно и играть на таких опасных поворотах и параметрах, что открывая новую выразительность персонажа, поражают и самого актера, и зрителя. Он пробовал – браковал, пробовал – утверждал, чаще браковал, но иногда получалось и неплохо, иногда как у самого Гончарова. Лир должен был получится, говорил себе Армен. Должен.

Если забывал текст – не стеснялся, звонил верному Осинову, и тот был даже очень рад, что участвует в процессе.

В день премьеры, как обычно, встал рано, привел себя в порядок и надел на счастье все тот же любимый старый пиджак. С Татьяной более не шутил, но с каждым часом становился все более замкнутым, грубоватым, отчужденным, все более недосягаемым королем, монархом Британии. Татьяна понимала: большой артист, входит в роль, не обижалась, напротив – рада была.

143

В Москву выехали вовремя, даже с запасом, он терпеть не мог опаздывающих артистов, сам никогда себе не позволял – Гончар однажды и навсегда отучил молодого армянского артиста, когда в присутствии труппы за опоздание лишил его заветной роли.

Поначалу Армен хотел вести сам, но передумал, отдал ей руль, сам сел рядом, возложил на колени Фила и, прикрыв глаза, повторял текст, чтобы, ни дай бог, не повторилось на премьере то, что было на последней памятной репетиции.

Погода выдалась легкая, облачка на небе – наперечет, забавными кляксами, и дышалось свободно, распахнуто, можно сказать, театрально – все было готово для большой премьеры.

И дорога второстепенная, по которой они тянулись к большому шоссе, была, хоть и узка, зато не загружена.

Ехали быстро, без приключений, приедем раньше, меланхолично думал Армен, пообщаюсь с режиссерами, успокою их, успокоюсь сам, кофейка успею выпить, выкурить сладкую.

Так и эдак рассуждал о премьере Армен, и везде получалось у него хорошо.

Но вот «Солярис» завихлял передком, и Татьяне пришлось тормознуть.

– Запаска есть? – спросил Армен, сразу понявшей в чем дело.

– Есть, – кивнула Татьяна. – Ты сиди, я посмотрю.

Вышли оба. И оба убедились, что правое переднее колесо изрядно сдулось. Армен взглянул на часы.

– Актерское счастье, – сказал Армен. – Все указывает на хорошую премьеру. В багажнике?

– Да, – кивнула Татьяна и почему-то заранее испугалась.

Когда-то в Армении он менял колеса на спор и скорость, быстрее Армена в большой деревне никто не мог переобуть машину «Москвич». С тех пор прошло совсем немного времени – всего-то шестьдесят с небольшим. Но об этом он сейчас не думал, зато всегда подсознательно помнил мамины слова: «Сила к мужчине приходит тогда, когда она нужна».

Открыв багажник, лихо вытащил запаску, бросив ее на асфальт, по отпрыгу удостоверился, что запаска в порядке и задал Татьяне простой вопрос:

– Где у тебя домкрат?

И стало понятно, почему она испугалась. Глаза увернулись, и она призналась, что домкрата у нее нет.

Женщина есть женщина, подумал он и, как кавказский рыцарь, ничего ей не сказал.

«Сила приходит к мужчине…» и тому подобные словеса – он мигом сообразил, что силен, но не на столько, чтоб сменить колесо без домкрата.

Он опять посмотрел на часы и сплюнул смачно, как работяга. Время поджимало, но еще было.

– Быстрее, – сказал он.

Выкатил колесо на дорогу и, подняв руку, стал голосовать.

А машины катились как слезы: белые, красные, синие, черные. Проносились с шиком, ароматом и пылью, современные, скоростные, элитные – дед с колесом на дороге мало волновал самый душевный народ в мире.

Публику надо чем-то зацепить, подумал Армен и – слава Гончарову – Армен автоматом вспомнил яростные крики режиссера, обращенные к артистам на самой первой репетиции. «Чем будем удивлять? – кричал Гончар собравшимся артистам, – чем поразим тетю Маню в десятом ряду партера?»

Армен, кажется, нашел ответ.

Оравшего Фила Второго сунул в руки недоумевавшей женщине, себе вместо шапки возложил на голову колесо и – вместе с Татьяной – нагло шагнул на проезжую часть. Лиса Алиса и кот Базилио, мелькнуло у него, хотя хитрости в таком решении не было никакой, а было одно лишь отчаяние.

Первая машина – по тормозам, завизжала юзом, вывернула боком, в испуге унеслась прочь.

Вторая машина объезжала парочку с тихим любопытством, но без остановки.

Остановилась третья.

Родной «Жигуль». Повидавшая жизнь «четверка». Раритет, можно сказать, музей, вонявший выхлопом как большой цементный завод.

И домкрат нашелся у пожилого русского мужика и время, и самое, главное, Армена он узнал.

Они вдвоем справились не хуже Армена в молодости, через двадцать минут «Солярис» был готов к дороге.

Автографом и рукопожатием расплатился Армен с хозяином домкрата, сам сел за руль и придавил гашетку газа.

Машина помчалась быстро.

Но время бежало еще быстрее.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.