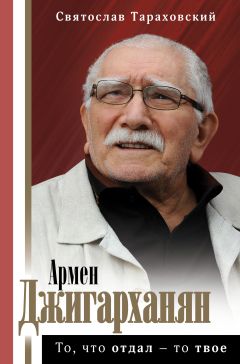

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)

83

Свет и аромат горящих свечей, и ласкающие звуки Шуберта из-под ее пальчиков, и полбокала брюта в фужере – разрешили по праздникам – и японская желтая трава на синей тарелке вместо икры или любимой с детства любительской колбаски, и никакого хлеба или, не дай бог, картошки, а только овощи, овощи, овощи как будто за столом сидел не мастер застолья, не любитель мяса и височки кавказский человек Армен, а жалкий усохший вегетарианец без претензий на высокие горы.

А все-таки праздник есть праздник, он снова был дома, снова слушал ее музыку, он снова был с ней.

Нежность и нега царили за столом. Слова любви и любовь без слов. Он ждал ночи, он ее по-мужски подгонял.

Наверное, совсем не к месту она заговорила о пьесе «Сирэнь». Не на то нацелены сейчас были нервы его, слух, обоняние, осязание – весь его мужской организм. Но она была женщиной и понять этого не смогла. И заговорила о «Сирэни», потому что хотела как лучше. Так получилось. И с этого разговора, как она потом поняла, все началось – будь она трижды неладна эта душистая «Сирэнь».

– Я посмотрю, – нетерпеливо сказал он.

Речь шла, понятно, об утре, потому что сейчас наступало для него время драгоценное, тратить которое ни на «Сирэнь», ни даже на Шекспира – ни на что, кроме любви, было бы недопустимой, невозможной глупостью.

Оба забыли о «Сирэни» и возлегли на ковер самолет с одним единственным желанием.

Он деликатно отверг ее любовную игру с кулачком и пальчиком. Он все хотел сделать по-настоящему, как мечталось ему в бесконечных больничных мечтах.

Но все получилось не так, как мечталось.

Ночь получилась мучительной, ночь длилась бесконечно. Гнусный дождь изводил его шумом, плеском и стуком веток за стеклом. Попытки не увенчались успехом.

Козлище сахар, как стало ему ясно, испортило не только его характер. Ему стало больно.

Зато осталась в нем и даже, по отношению к ней, возросла его нежность, его шепот, его слова. Осталась его любовь. Ей, честное слово, было этого достаточно, ему – нет.

В нем оставалась память о том, как это может, как это должно быть, как это было раньше. В какой-то горький момент он показался себе артистом, который вышел на сцену и начисто забыл роль – для него это было недопустимо, он страдал.

Она, как могла, пыталась ему помочь. В ее легких, касательных, как бы случайных попытках, ей богу, было больше смысла и больше толка.

И одна из ее попыток – под самое светлое утро, когда, наконец, кончился дождь – увенчалась успехом. Он тотчас взлетел, он увидел под собой горы, он вспомнил прошлое и подумал о том, что жизнь не совсем покинула его. А еще он подумал о том, что жена его благородная и великая королева.

С таким затвержденным для себя убеждением он принял утром из ее рук пьесу «Сирэнь». Он ожидал, был уверен, что пьеса будет хороша и не потребует от него много времени на раздумья, потому что она шла от нее, благородной великой королевы. Даже, сказал он себе, если пьеса будет не очень, но, если в ней будет хоть что-то, за что можно зацепиться – он одобрит ее и примет, потому что она идет из ее рук.

Выпил кофе и, весь внимание, обратился к тексту.

Произошло нечаянное чудо.

Пьеса действительно не потребовала от него особых усилий и времени, и читалась она легко.

Она была ужасна.

Для страховки, чтоб ненароком, небрежной рукой или словом не обидеть, не ранить, он еще раз пробежал ее от начала до конца и снова убедился в том, что прав. Это было неприятно, это было так. Старый охотник Армен сразу почувствовал, что охота будет неудачной. Бессмысленное варево из прикольных словечек и бесконечных шуток ниже пояса сводилось в финале к тому, что в доме главного героя собираются гости за круглым столом.

– Охотник! – кричат они главному герою.

– Эй! – отзывается главный герой.

– Утка! – кричат ему гости.

– Бей! – реагирует главный герой и нажимает на курок, то бишь, что есть силы, с надрывом и треском, выталкивает из себя дурную нижнюю вонь…

Оглушительный финал, подумал Армен. Сплошной романтичный позитив. Поэзия. Надежда. Высокая светлая мечта…

Армен снял очки и протер усталые глаза. Он чувствовал тоску.

Он посмотрел на нее, на рыжую ее челку, так похожую на королевскую корону, и одного не смог понять. Как может она, чей смысл жизни вечная божественная музыка, предлагать ему такое?

Она почувствовала, что-то идет не так, и постаралась его доубедить.

– Конечно, пьеса Козаченко не идеальна, – встрепенулась она, – но что больше всего любит публика? Правильно, комедию. А в комедии – что? Приколы! Смех! Хохот! Расслабу! Тут есть, и то, и другое, ты согласен?

«Станиславский, Эфрос, Гончаров, Захаров, где вы?» – с грустью думал он. Литература и театр изучают человека тысячи лет и ни черта в нем не понимает. И он, великий артист, понимает в них ровно столько же. Да, именно так. Тем более – в женщине. Тем более в собственной королеве, с которой делит кров, постель и пищу. Или, может, понималка у него ослабела, не тянет, мощности ей не хватает, чтоб понять нынешних, непонятных и оголтелых идущих ему на смену?

– А «Сирэнь» оптимистична, молодежна, – продолжала она его дожимать, – у пьесы положительный тренд, а финал, финал – чистый хохот и, как говорит молодняк, полные штаны счастья – ты согласен? Короче, в ней есть все, что так любит зритель, а уж за женскую половину я ручаюсь… Армен, я убеждена в успехе на сто процентов! Я специально нашла ее для тебя!

– Да, – сказал он. – Спасибо. А кто будет ставить?

Он не сказал сразу «нет». Он не хотел ее мучить. Он помнил ночь, он, благодарный, хотел смягчить удар.

– Поговорю со Слепиковым, – сказала она. – Думаю, он согласится. Тут режиссеру и делать-то особо нечего. Пьеса самоигральна.

Едва успела закончить слова, как идея отчаянной смелости вспыхнула в ее воображении; озвучивать ее она не решилась, поскольку сама была ею поражена, но и забыть в дальнейшем ее не смогла и с этого момента начала жить этой идеей.

– Да, – улыбнулся он, стараясь оставаться мягким. – Спасибо за находку. Этой пьесе никогда не быть на сцене нашего театра. Извините. Извините за грубость. Извините за грубость на фоне чистой нежности.

– Что так? – спросила она.

Внешний вид обманчив, думал он глядя на нее. Глаза, исполненные смысла. Мягкие манеры. Воспитанность. Такт. Моцарт, Бетховен, Шопен. И при этом – «Сирэнь». Со вкусом у нее плохо – вот что. Беда.

– Не будем продолжать о грустном, – сказал он. – Не будем Слепикова от дела отвлекать. Пусть ставит Мольера. Тем более, я хочу в нем играть.

Она видела: все идет не так.

Не слышит, не понимает, не идет навстречу. Снова грызет печенье, прихлебывает остывший кофе и молчит. Почему? Почему он упрямится стопроцентному зрительскому успеху, который она для него нашла? Знает ведь она публику, знает, так почему? – спрашивала она себя и ответа не находила. Пыталась заглянуть ему в глаза, перебирала возможные варианты продолжения разговора, но сдаваться, уступать – в его же интересах – не собиралась. Наконец, нашла.

– А как же «в нашем театре никто никому ничего не запрещает. Репетируйте, пробуйте, показывайте!» Как быть с этим? Помнится, произнесен такой девиз одним уважаемым худруком – ты его фамилию не знаешь, повторен как клятва артистами, вошел в плоть и кровь театра. Или это только слова?

– Извини, только слова, – сказал он. – По отношению к «Сирэни» только слова, сказанные неизвестным нам худруком. Извини, сама знаешь за что…

– Не извиняю, – сказала она и даже улыбнулась, – Извини, твой ответ несерьезен…

Сказала так, а сама с бешеной скоростью менялы, перебирающего пальцами банкноты, искала в себе последний козырь, чтобы сломать, перевернуть и все-таки выиграть… И, кажется, нашла.

– «Репетируйте, пробуйте, показывайте» – произнесла она с иронией, но закончила твердо: – Знаешь, Армеша, я все-таки покажу пьесу Слепикову, пусть он посмотрит и скажет… И запретить ты мне этого не сможешь, вот так. Я директор театра. Еще раз извини.

Она снова повторила свою ошибку: жена снова пошла против кавказского мужчины.

Но столько отчаянной незащищенности, веры и света было сейчас в ее глазах, что он не выдержал.

Пусть, в конце концов, покажет, подумал он, он ничего не теряет, он знает Слепикова, он даже предупреждать его не будет, он уверен в результате такого показа. Пусть покажет и пусть из этого выйдет полная ерунда и позор – но отказать ей жестко прямо сейчас он не смог, да и зачем? Она единственная, любимая и верная, она – моя музыка, сказал он себе, и просит она о полной ерунде: показать режиссеру. Пусть.

– И ты меня извини: я согласен, – сказал он и тотчас по шутейному, по актерски выставил перед собой руки, словно защищаясь от ответных эмоций «незащищенности, веры и света»… – Согла-асен я! Не бейте артиста! Пробуй, показывай, золото мое. Но спрашивать буду строго. Строже, чем с чужих и нелюбимых. Рабинович, зачем вы сделали обрезание?..

– Ты клоун, – сказала она. – Извини.

– Любимый клоун, – добавил он. – И ты меня извини.

– Великий клоун, – уточнила она.

Все-таки ухитрилась: подлезла, прилипла, угрелась и затихла на его груди.

– Едем в театр, – шепнула она, вспомнив о том, что Слепиков уже в театре.

– Едем, – сказал он. – Уже едем, – добавил он, поцеловал ее в губы и подумал о том, что не понимает, зачем люди, имеющие в себе музыку, мечтают о театре, где редко бывает хорошо, а чаще бывает плохо. Или очень плохо…

84

Это было верное решение, думал он, сидя в машине «Хундай», которую на этот раз, рискованно обгоняя всех прочих тихоходов, гнала она. «БМВ» – в зад! «Мерседес» – туда же! «КИА» – вообще не тачка! Каждая минута ее радости – это и мое счастье, думал он, поглядывая на Вику. Смотри, какая она сегодня! Летит, плывет, светится, звучит как оркестр! Я счастливый человек, я еще способен дарить радость! Это с одной стороны. А с другой… про эту жизнь точно известно только одно: она рано или поздно кончится. Все остальное: мука, фантазия и тьма. Сегодня ты крепок на своих двоих, завтра – под тобою лед, послезавтра – полынья и пропасть. Так что пусть любая ее фантазия будет счастливой! Делай что хочешь, музыка!

«Как здорово, что мы договорились, – думала она, слегка касаясь руля и женским боковым зрением ощущая на себе его восхищенные взгляды. – Смотрит, и пусть смотрит, и пусть радуется, что смотрит! По другому и быть не могло, он разумен, он настолько же велик, насколько разумен. Он уже хорошо меня знает – но не знает, на что я еще способна! А я способна на многое – черт знает на что я еще способна, сама не знаю, но я докажу!» Идея отчаянной смелости снова вспыхнула в ее воображении и снова она не решилась ее озвучить.

Подъехали к театру, разошлись по рабочим местам в искусстве. Она проводила его до кабинета, показала новый блестящий замок на двери, на что он одобрительно закивал, и договорились вместе отобедать. Камеру не показала, наверное, забыла. Без меня – никуда, сказала она. Я приду, все устрою. Береги себя.

«Без нее никуда», врезалось ему в память самое главное. Он вздохнул и согласился. Это, пожалуй, лучшее, что принес мне любимый диабет, подумал он. Интересно, подумал он вдогонку, а что, любимый диабет у меня унес? Энергию, вкус, талант? Неприятный вопрос, не имеющий права на жизнь, подумал он и, чтоб изничтожить его в памяти, включил видеотрансляцию – Слепиков репетировал Мольера. Армен послушал, посмотрел, отметил, что Слепиков, конечно, не Эфрос, не Гончаров, но репетирует дотошно, разбирает с Башниковой и Саустиным – они участвовали в сцене – каждую фразу. Дотошно, вашу мать, да, но неярко, не талантливо, не цепляет, сделал далее вывод Армен. Ах, не так бы надо, все не так! Расстроился Армен и вызвал Осинова.

Осипов неслышно вошел на полумягких.

– Заходи, Иосич, давно не виделись, – сказал Армен. – Как сам?

Осинов пожал плечами – я-то ничего, как вы? – означал сей его жест и вопрос в глазах.

– А где слова, завлит? – усмехнулся Армен. – Чего молчишь? Как дела с Мольером?

Спросил, но еще раньше вопроса подметил, что Осинов изменился. Вроде бы он, конечно, он, родной и незабываемый Иосич, и живот его, и плешь, и маленькие буравчики глаз, выражения которых не поймаешь, и даже костюм все тот же, потертый, но какой-то все же завлит другой. Запах от него новый, что ли? Афтершейв поменял? Что лучше, вдруг спросил себя Армен: оставаться на протяжении всей жизни неизменным или изменяться под влиянием жизненных обстоятельств? Шекспировский вопрос, мелькнуло у него, Иосич, наверное, знает ответ, а впрочем, вопрос пустой и очевидный, спасибо любимому диабету – соображалку, вот, что он у меня унес…

Завлит, живой человек, тоже разглядывал Армена и не нашел в нем никаких изменений, разве что отметил отдохнувший вид. Но мысль вдруг пришла ему в голову и поразила его, и чем дальше он рассматривал Армена, тем все более убеждался в правоте и неслучайности этой мысли.

Завлит окончательно понял, что с глупостью нейтралитета покончено, он вдруг понял, что привязан по жизни и влюблен в этого невысокого сутулого человека, великого артиста и ужасного человека-мучителя, без которого ему, Осинову, жить станет неинтересно и пресно.

Завлит вдруг почувствовал себя псом, что однажды предал хозяина, но быстро раскаялся и теперь готов ползать у колен, лизать руку и молить о прощении. Опять Шекспир, подумал он, окончательный Шекспир, у него такого персонажа нет, но по духу он, то есть, я абсолютно шекспировский герой…

Осинов начал рассказывать о репетициях Мольера, рассказывал долго, подробно, от самой печки, и Армен его прервал.

– Идем! – сказал Армен. – Идем к Слепикову, посмотрим.

Вышли из кабинета, двинулись в зал.

Когда они пришли на репетицию, Виктория была уже там. Она сидела в партере, в восьмом режиссерском ряду, неподалеку от Слепикова. Глаза ее удовлетворенно сияли, но ни Армен, ни Осипов не обратили на это внимание.

Заметив худрука, Слепиков хотел объявить перерыв, но Армен отмахнулся: «Нет-нет, Васильич, продолжайте!..»

Увидев Армена, Виктория бесшумно перенесла себя под бок худруку и даже взяла его за руку. Внешне глаза ее ходили за артистами и сценой, про себя же думала о другом: пусть видят все: худрук и директор мы снова рядом, пусть знают все: вместе мы сила, и театр – наш. Она не знала, что в эти минуты ни она, ни любовь, ни музыка, ни даже все его болячки и мировые проблемы Армена не волновали, в минуты репетиций он служил одному только чуду. Это была его жизнь, другой не было.

Саустин же – Мольер, заметив ее перемещение, хмыкнул, добавил в свою реплику на сцене перца иронии и кислоту яду, и они, что удивительно, пришлись весьма кстати характеру мизансцены. «Отлично, Олег, – отметил яд Слепиков, – затверди такую интонацию, запомни». Так шла репетиция.

– Можно, извините, мне, товарищи артисты? – раздался из партера знакомый хриплый голос.

Репетиция, как по команде, повернулась в сторону худрука.

Не дождавшись приглашения от оторопевшего Слепикова, Армен приблизился к сцене и поднялся на нее по короткой боковой лестнице.

Вика напряглась. Артисты замерли.

Худрук подсел к Эвентяну, репетировавшему роль Людовика и обратился к Саустину – Мольеру вместо артиста.

– Я, извините, Людовик. Реплику! Давай свою реплику, Олег!

– Здравствуйте, ваше величество, – сказал Саустин-Мольер.

– Пусто, сынок, не так, не талантливо. – сказал Армен. – Давай поищем, попробуем по другому. Скажи то же самое, но с заметной паузой. «Здравствуйте». Пауза. «Ваше Величество».

Саустин повторил. Армен включился.

– «Здравствуйте»… «Господин»… «Придворный сочинитель»… Чувствуете? В паузе всегда больше смысла, чем в тексте, в паузах – это вы запомните, пожалуйста! В паузах сразу читается история непростых отношений Мольера и Людовика?

– Классно, – сказал Слепиков. – Затверждаем. Спасибо.

– Изучайте великий текст, господа, – сказал Армен. – выжимайте из него смысл, содержание, отношения. Не играйте механически, не играйте ротом, господа артисты…

Так шла репетиция.

– Неплохо, Васильич, совсем неплохо – сказал в заключение Армен и подумал про себя, что лучше уж так, чем вообще никак… – Зайдешь потом ко мне, поговорим с глазу на глаз.

Встал – следом за ним Осинов и Романюк – и пошел к себе. Наступило время инсулиновой инъекции – знать об этом остальным было необязательно.

Ни Армен, ни Осинов не заметили, что на режиссерском столике Слепикова, рядом с ручками, бумажными заметками по пьесе и жвачками, что пользовал Слепиков вместо курения, посверкивает новенький компьютерный диск. Это была вечнозеленая «Сирэнь». За мгновение до появления худрука и завлита стремительная Романюк успела переговорить и вручить произведение Слепикову. Геннадий Васильич смиренно кивнул – директор! – и обещал прочесть.

85

В обед, он был назначен ею на два – через камеру видеонаблюдения наблюдала его в его кабинете и видела, что ее зайчик проголодался – она выскочила на улицу без четверти и поспешила в близлежащий японский ресторан «Тануки». Так ей сказали в больнице: лучшая диета для Армена – японская кухня, где совсем мало сахара.

Она принесла ему суп мисо, салат из клейкой фунчозы, плошку риса, и немного отварной рыбы – принесла ему все то, что он, человек мяса, долмы и височки терпеть не мог, но…

Сделали инъекцию и сели за стол.

Она красиво и быстро все устроила, включая салфетки, приборы и даже красный цветок в вазочке, про еду же сказала, что все это очень вкусно и полезно и, в качестве примера, сев с ним рядом, охая от удовольствия, принялась поедать Японию. Он смирился, попросил себе немного виски – для аппетита только – она посмотрела на него так странно, что более такой просьбы он не повторил.

Пообедали и, действительно, Япония оказалась недурственной, он с удовольствием ее съел – впрочем, чего не съест голодный человек с хорошим диабетом. Но она была довольна, почти счастлива, она опять оказалась права.

Тут – никаких от него тайн – и открылась она ему о Слепикове и о «Сирэни». Шустра, подумал Армен, ох, шустра и, кажется, не в меру. Впрочем, он был уверен в Слепикове, а также любил шустрых девушек. Шустрых, быстрых, шальных и непредсказуемых – они дарили ему счастье. Он прикрыл глаза.

Она сыграла ему мягкого Шуберта, и он на пяток немеряных минут соснул. Она укрыла его пледом, отключила телефоны, и вышла за дверь, и полчаса никого к нему не допускала, дежурила у ворот и была горда. Заворачивала всех – даже Слепикова, который был приглашен, вынуждена была не пустить, и он тотчас вошел в положение. Сам замахал руками – потом, после! – и мягко отступил. Она напомнил ему о диске. Да, конечно, сказал он, все помню…

А потом… А потом театр жил своей жизнью, а в кабинете худрука сервировался чай.

Выпьешь зеленого, распорядилась она, зеленый гораздо полезней для мозга. Да, согласился он, и благодарно подумал о том, что она, лучше врачей, знает о его здоровье. Откуда? Шустрая, шустрая, заключил он, слава богу, что шустрая!

Выпили зеленого и не торопясь стали собираться домой. Он не нарушал своих привычек и редко, за исключением премьер, оставался на вечерние спектакли.

Она везла его домой и радовалась: Армен слегка улыбался, и она знала эту улыбку: он пребывал в умиротворенном и добром расположении духа. Он был счастлив, и она была счастлива.

Она не ошибалась. Армен действительно был рад сегодняшнему дню. Он снова вдохнул театрального воздуха и совершил много важных дел. Повидался с Иосичем, толково поучаствовал в репетиции, пообщался со Слепиковым. День был хорош. Он начался с бальзама утренней нечаянной любви с молодой женой и кончался приятным путешествием по вечернему огневому городу. Он снова прожил день напряженно, наполненно, интересно, так, как привык жить тогда, когда бывал счастлив. Значит, возраст, инсульт и сахарище ничего для него не значат, значит, все еще для него возможно? А что именно «все», спрашивал себя иногда Армен и отвечал себе просто: хорошо для него то, что хорошо для него сейчас. Так учила его мама. Не гонись за будущим, будущее нам не принадлежит, говорила мама, цени то, что имеешь…

Его жизнь с Викой продолжилась и в течение нескольких дней оставалась счастливой. Театр, музыка, японские обеды, чай вдвоем и беспрепятственная любовь – когда она получалась, он бывал особенно воодушевлен. Трещинка «Сирэни», о которой оба они более не упоминали, казалось, затянулась любовью и забылась.

86

Но яд честолюбия, поражающий человека, не побеждается, как известно, ни музыкой, ни временем, ни даже любовью. Яд действовал на нее молча, забирал все сильнее, она с трудом сдерживала себя, но Слепиков молчал.

Каждый день ждала она слепиковского звонка, приезжая в театр, ждала его личного визита, но Слепиков не проявлялся.

Сколько времени нужно режиссеру, чтобы прочитать пьесу? Час, два, ну три, рассуждала Романюк. Прошло три дня. Слепиков молчал. У Слепикова было двое детей и дел по горло кроме театра, уговаривала себя Вика, а спрашивать его о пьесе было бы для нее унизительным – потому упорно ждала.

Зато энергия, копившаяся в ней на «Сирэнь», благоприятно расходовалась на командование театром. Директор Романюк сумела, наконец-то, дать толчок вялотекущей замене сантехники в туалетах.

И любимый Армен питался теперь правильно, по часам и, не зная того, постоянно находился в поле ее видеонаблюдения. Артистке Мухиной, имевшей троих детей, без излишнего шума, директор прибавила зарплату, пусть ненамного, но все-таки, Шевченко успела дать двухнедельный оплаченный отпуск для продолжения борьбы с русской пагубой – но не к этому, не к японским овощам и постели, и не к семейному командованию стремилась ее высокая творческая душа, душа ее стремилась к полету и самовыражению. Сталкиваясь со Слепиковым в коридоре, смотрела на него нарочито безразлично, а он, несчастный, чувствуя это, начинал оправдываться: «помню, помню, да, конечно, сегодня же».

Не мог же он рассказать ей все то, что уже случилось с «Сирэнью».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.