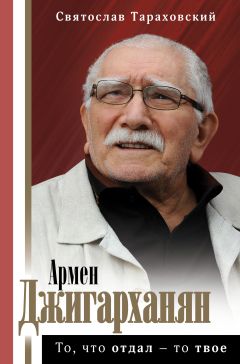

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)

100

По большому счету ему было все равно каков будет спектакль – не это его терзало, не это мучило, а то, что любимая жена его обманула и гадко соврала, что это не премьера, а оказалось – премьера. Мгновенно и снова вспомнился радикальный мамин по этому случаю совет, но он постарался сейчас о нем не думать, хотя, в любом случае, желал ей провала и, чтоб потом, она бы к нему с повинной, с повинной, а все равно, будет поздно!..

Виктор открыл было рот, но звук произвести не успел.

– Сирэнь! – завопил чей-то высокий знакомый голос из-за кулис – Армен вздрогнул от неожиданности: она кричит, Вика, самолично. Не удержав высокой ноты, ее музыкальный голос сорвался и киксанул петухом.

– Сирэнь! – ответил ему кто-то сонным басом из боковой ложи и вслух зевнул.

И пошло, и поехало.

«Бабкина сирэнь!», «Сирэнь махровая!», «Сирэнь в кредит!», «Сирэнь за налик!», «Сирэнь с доставкой!», «Сирэнь на Авито!»

На всякие голоса и манеры драли горло артисты из разных точек театра. Мяукали, басили, кукарекали, хохотали – крики «Сирэнь» вспыхивали по залу как иллюминация, рассыпались как звуковые фейерверки.

Публика напряглась и притихла – ловила направление спектакля.

Ее великая крутая режиссура, подумал Армен. Захаров отдыхает.

Кто-то в публике свистнул, кто-то затопал и крикнул «бис». Не знают значения слова «бис», подумал Армен, но дальше мысль его не поспела и сбилась, потому что музыка жизнерадостно заиграла – запела известную на всю вселенную песню «Распрягайте, хлопцы, коней, да лягайте почивать!»

Зритель, наконец-то, расслабился.

Благодарная однако же у нас публика, подумал Армен. Ей только намекни, что будет комедия, веселуха – так она на это в миг поведется и хохотать будет от начала до конца на всякую чепухрень, а любой серьез в пьесе тоже будет воспринимать как хохму и прикол, и тоже будет хихикать! Оскорбляют – «ха-ха», издеваются – «ха-ха», убивают на глазах – тоже «ха-ха». Особо хохотливая подросла молодежь: смартфон и три «ха-ха» – вот ее объемный образ, вот такая выросла у нас сильно глубокая молодежь! Спроси их: чему вы смеетесь, что вам так сильно было смешно? – не ответят, не объяснят, друг на друга кивать будут и смущаться, а по другому театр воспринимать не могут, потому что смех у них не в головах, а уже в кишках и в генах. А кто в этом виноват? – вдруг спросил он себя и себе же ответил – ты, другие художники от слова худо, опустившие общественный вкус, закормившие публику дешевкой, примитивом и приколами. Это как сахар! – пришло ему в голову. Дешево производится, дорого продается, легче потребляется и переходит в привычку. Сахар, сахар, сахарок! Побольше сахарища народу! Хочешь бросить, а поздно, уже подсел на сладкое. И вот вам подарок люди от мастеров общенародного диабета!

На сцену, меж тем, строем выступили три хлопчика в шароварах и бурках, с выбритыми до мрамора кожи головами, все изничтожила бритва кроме одного – священного чуба, так называемого оселедца, витиеватой прядью свисавшего с темени до плеч. Эвентян, Шевченко, Саустин, сразу узнал их Армен и удивился мужеству своих артистов, не уступавших мужеству его собственного китайского перевоплощения.

Больше всех старался вызвать свист и неодобрение в зале Саустин – для чего, распахнув бурку, обнаружил на себе позорные, оранжевые, фланелевые, бабьи трусы, но народ и их воспринял со смехом, и трусы пришлось до времени прикрыть.

Кстати, наперекор призыву песни хлопчики и не думали распрягать коней.

Проделав круг, запорожцы прискакали на авансцену поближе к почтенной публике и, оборотившись к ней, словно по чьей-то команде синхронно выдавили из трех своих ртов галушки – выдавили наполовину и механизм выдавливания, наверное, заел – так, выпучив от изумления глаза, они и застыли заткнутые галушками как затычками.

Триумф, подумал Армен. Полный. Сейчас народ побежит.

Но народ не побежал, так, три-четыре человека, остальным было в кайф. Публика смеялась и показывала на артистов пальцами; радостная пауза галушек длилась долго, но, в конце концов, исчерпала себя – галушки были прожеваны и проглочены, и публика снова беспокойно завозилась, требуя продолжения веселухи.

– Сирэнь! – возопил тогда тот же самый истеричный тенорок. Сама спектакль ведет, подумал Армен. Ее личный триумф.

И представление сдвинулось, поехало к следующей веселой остановке.

Под звуки забойного гопака на сцену выскочили три дивчины с огненными лентами в волосах. Башникова, Голубева и молодая артистка, имени которой Армен еще не запомнил, но знал, что она способная.

Дивчины – огни покружили по сцене в хороводе-переплясе и каждая из трех подтанцевала веревочкой к своему парубку, так и не распрягшему пока коней.

Возникло три пары. Парубки, раскрыв объятия, потянулись каждый к своей дивчине, расчитывая, судя по изящному замыслу режиссера, на ответные эротические объятия и поцелуй. Но до поцелуя дело сразу не дошло.

Едва парубки, раскатав губешки и страсть, потянулись к дивчинам, как у дивчин, словно по команде, во рту тоже возникли толстые галушки.

Публика ахнула. Армен взмок и достал платок.

– Сирэнь! – завопил истошный голос понятно чей.

Галушки, как выяснилось, еще более распалили страсти казаков и публики. Паузы больше не было. Парубки приступили к делу.

Губы их слились сперва с галушками, которые пришлось прожевать и проглотить, и только потом, на сладкое, с вкусными девичьими губами. Поцелуи случились нерядовыми, можно сказать, комбинированными: смесь страсти и сытного питания, смесь полезного и приятного. Публика прочувствовала момент и радостно загугукала – тоже так хотим!

А потом на сцену вышла девочка в неописуемых и необъятных бантах на голове. Лариска, внучка пожарного инспектора Гнутова, узнал ее Армен, участвовала в спектакле Слепикова «Женитьба Фигаро», и зачем они ее притащили?

– Ты кто? – спросили девочку бравые парубки. – Как тебя зовут?

– Сирэнь, – ответила девочка.

Шум в зале.

– А зачем ты пришла?

– К бабушке пришла.

– Кто она? Как ее зовут?

– Черемуха.

– И зачем она тебе?

– Выкопать хочу.

Снова одобрительный гул в зале. Зритель, судя по всему, включился, с недоумением подумал Армен.

– Ну, выкопаешь ты ее, а дальше? – спросила ее самая огневая дивчина Голубева, еще более раскрасневшаяся после поцелуев с галушками.

– На ее место сяду. Сяду и вырасту. Сирэнь лучше черемухи, так мне мама говорила. Сирэнь на рынке всегда дороже стоит! Мне дяди больше денег дадут!

– А черемуху куда?

– На помойку, – сказала Лариска.

Народ загоготал и бурно захлопал.

101

Армену стало невмоготу. Он желал провала всей затее, но видел обратное: радость и восторг толпы. Премьера удалась, вынести это в своем собственном театре было невозможно.

Армен кивнул Виктору и вышел. В полутьме просквозил по лестнице вниз и, очутившись в вестибюле, подгоняемый аплодисментами и хохотом зала, бросился к выходу, растолкал дверь и жадно припал к свежему воздуху.

«Ну и театрик я вырастил, – думал он, быстро удаляясь от театра по вечернему скверу. – Театр, где ставился Чехов, Мольер, Шекспир, докатился до „Сирэни“. Ну и публику я воспитал, впрочем, один ли я? Тонкий Эфрос, громоподобный Гончаров, изощренный Захаров, где вы? Нет вас более. Но как она могла? Как могла так меня надуть?»

Он шел по бульвару, обдуваемый ветром, после гнуси Сирэни ему хотелось продышаться и идти так долго, как только смогут ноги.

Он шел и шел. И думал не о том, что только что увидел на сцене: плохие пьесы всегда были и будут – он думал о том, как незаслуженно и больно его обманули. Ради чего? Чтоб не смог присутствовать на этой глупой и позорной веселухе? Серьезная причина. И кто обманул? Не дядя на ереванском базаре, не ясновидящая мошенница, не бессовестный дилер или банкир московский, но жена, которая, как он считал, привязана к нему канатами и насмерть – она солгала ему, прикрывшись сердечными словами и святостью Моцарта, Бетховена и Шопена, которых, теперь это ясно, она не заслуживает и права их исполнять не имеет. Нет проблем. Ему артисту, ему армянину плюнули в лицо. Ей, великой артистке, замечательной пианистке и выдающемуся режиссеру, прощения не будет от него никакого и никогда. Сразу вспомнился радикальный мамин совет и рядом возникли мамины глаза.

«Завравшуюся жену – гони», подсказывала ему мама, а мама, он это знал, никогда не ошибается.

Он шел по деревьями, шел под дождем и ветром, но ноги не вели его к дому – он шел туда, где не было ни ее, ни одуряющего аромата «Сирэни», он шел в больницу.

Одному только человеку хотел бы он позвонить и не решался, боясь услышать то, чего боялся и от чего убежал. Но на ступенях, перед входом в больничный вестибюль все-таки достал трубу.

– Ты видел? – спросил он в ответ на знакомое «алле!».

– Видел, – ответил завлит и, срочно налив себе рюмку, приготовился к разговору.

– И как тебе, Иосич? Надышался «Сирэнью»? Скажи.

Что ответить, вашу мать? Как? – вихрем завертелись в голове завлита неудобные мысли. Хвалить – невозможно, ругать – может взорваться.

Но завлит был опытным лисом и на этот случай у него давно была припасена универсальная отмычка.

– Ну что же, – аккуратно ответил он, – в конце концов, можно и так.

Но Армен был не менее опытным охотником. Ответ был легко расшифрован и опрокинут как негодный.

– Честно говори, Иосич! Не виляй концами как пидор. Как тебе «Сирэнь»?

– Скажу, – выдохнул завлит.

Опрокинув в себя рюмку, он впервые за долгое время заговорил как совсем свободный человек, без кривотолков, иронии, басен. Потому что момент был удачный: возможности впервые совпали с желанием и потому, что вовремя вспомнил драгоценную чужую мысль, что «есть оружие более страшное, чем ложь – это правда…»

– Я, конечно могу ошибаться, но…

– Не тяни, помполит!

– Виктория Богдановна – вы извините – на мой взгляд не режиссер.

– А кто же? Что же?

– Ничего нового сказать не могу. Вы лучше ее знаете, сами для себя решите.

– Директор? И только?

– Может и директор…

Не то, не то хотел сказать Осинов, а хотел он сказать, что Вика Романюк человек гнилой и властолюбивый, и что божеству Армена она совсем не пара, и что Шекспир на его месте давно бы ее от театра и от себя отогнал как бесполезную назойливую муху, а лучше бы прибил вообще – но не сказал этого Осинов, потому что, при всей своей любви к Шекспиру, до уровня его завлит не дотягивал и для своей жизни Шекспира боялся.

Но даже эта бесполая отговорка выбесила Армена. Именно потому, что была бесполой, никчемной, никакой. Армен, человек Кавказа, когда ему было плохо, подсознательно искал подсказки от знакомых и близких людей – когда не получал, раздражался – зачем они тогда эти люди вокруг, зачем целая страна из таких людей? Плохая страна.

Он дал отбой, сплюнул и вошел в больницу.

Никто его не окликнул – знали: наш это, наш знаменитый больной.

Армен поднялся на свой этаж, кивнул Галине, что вот, мол, я вернулся, а когда она вошла в палату с остатками ужина и лекарствами на ночь, попросил ее об одном: уколоть снотворным.

Хорошую мне премьеру устроила, думал он, подставляя руку под иглу. Обогатила неимоверно, духовно развлекла и насирэнила. Нет проблем, подумал он засыпая, и снова увидел рядом с собой взыскующие, требующие глаза мамы. Да, ответил он маме, да. Завтра.

102

Завтра началось после долгого ночного дождя.

Началось с пронзительного солнечного луча в окне, заставившего бессмысленно, но лихо кружить в своем свете больничные пылинки.

Он открыл глаза, увидел отмытый прекрасный мир за стеклом, луч в комнате, пылинки в нем и сразу подумал о том, что все мы люди есть такие же пылинки в одном, единственном на всех луче. «Небогатая мысль», – сказал он себе, а все же кавказское его широкое сердце поневоле настроилось на дружелюбие.

И, сам себя не понимая, впервые со вчерашнего дня подумал о жене тепло. Ну, соврала, ну, скрыла, но ведь хотела как лучше, не хотела его волновать, не хотела показывать самый первый спектакль, который, все театралы знают, как правило, бывает плох. «Есть театр, – подумал он, – а есть огромная, богатая и сложная жизнь, и она все равно богаче и труднее театра. И еще есть ложь во спасение – не он это изобрел, но ведь она же есть? Кстати, если уж быть честным – а надо им быть – то следует тебе признать, что твой „Фугас“ ненамного от „Сирэни“ ушел. Да, признал Армен, ненамного, но там хоть тема была – террор, а здесь что? Ну, ничего, бывает, в театре все бывает. Сейчас Викуля придет и сама все расскажет, уверен: придет и расскажет всю правду, все, как было и как будет, придет и обязательно принесет что-нибудь вкусное – хорошо бы бастурму или суджук или сыр с зеленью».

Вплыла Галина с градусником, с приборами, замеряющими сахар и давление. Он не любил эти процедуры, но сегодня, сам не зная почему, протянул сестре руку и улыбнулся.

– Все хорошо у вас? – спросила Галина.

– Нет проблем, – ответил Армен.

А потом пришла она. С глазами чистыми, трепетными, наивными – он всегда определял людей по глазам, сразу видел, что за человек, никогда не ошибался. И сегодня, как посмотрел на нее свежим глазом, снова, как когда-то, с первого взгляда влюбился.

– Привет, мой хороший! – сказала она.

Была хороша, воодушевлена, вдохновена и украшена улыбкой как флагом. Сразу поцеловала его, обдав Францией, подсела на кровать и тоном, не терпящим возражений приказала:

– Поздравь меня, котик. Я победила. Победила!

Говорила, говорила, автоматом выкладывала соки, фрукты, футбольные газеты – и говорила.

– Поздравляю, – сказал он. – С чем?

Не спросила: как он? Что с ним? – это он отметил.

– Ну как же? Вчера был такой успех на «папах-мамах»! Событие! Потрясение! Буря!

Он поежился, вздрогнул – ложь продолжалась. А, может, и вправду в финале это быдло, прости, великий московский народ рукоплескал?

– А по ящику не сообщили, – индифферентно отозвался он.

– Сообщат! Обязательно сообщат! Папы-мамы еще и детей привели. Гогот был, хохот, театр чуть не разнесли! Я уже представляю афишу: «Сирэнь! Постановка Виктории Романюк!» Вот тебе, вот – говорил, я не смогу. Смогла, Армеша! Я уверена: тебе тоже понравится.

– Думаешь?

В приступе самоупоения несла что-то еще, восхваляющее «Сирэнь» – потоком, с восклицаниями, жестами, игрой, он смотрел на нее и думал, что напрасно всегда верил глазам – глаза прекрасно врут. Глаза врут следом за мыслями, мысли врут следом за натурой, какова натура таковы и мысли. Мысли, слова и поступки. А еще он впервые заметил, что у нее косые глаза.

– Ну, хватит, – вдруг твердо сказал он.

Не поняла почему, но сразу тормознула. Знала, что такое это его «ну, хватит». Притихла, сделала вид, что испугалась, но про себя знала, гнев его недолог. Потому погладила его по руке, приластилась. Спросила: «Как твой сахар?»

Вспомнила, подумал он.

– Нет проблем, – ответил он. – Сахар входит в норму.

– Ой, как я рада – сказала она. – И выглядишь ты неплохо. Просто молодец.

Все ложь, подумал он. Толком даже не посмотрела на меня, думает совсем о другом. Дежурная бабья ложь как у большинства женщин. Ложь на все времена, на все случаи жизни. Ложь под завесой музыки. Музыка под завесом лжи. Рабинович, зачем вы сделали обрезание?

Ему было трудно собраться и объявить свое решение, не потому, что он был трусом – потому, что на Кавказе не любят разборок с женщинами.

– «Сирэни» в нашем театре больше не будет никогда. Я когда ее закрываю, не тебе хуже хочу сделать – я спасаю публику.

– Почему, Армеша? Такой успех! – она шутливо надула губки. – И потом, извини, кроме худрука в театре есть еще и директор, и директор против. А директор это я.

– Что?! – коротко переспросил он.

Одно слово, больше ничего не сказал, но в этом слове было столько сжатой, готовой ко взрыву энергии, что она умолкла.

Замерла в припадке недоумения, потом отшатнулась, наставила на него глаза, желающие понять. Что она слышит, от кого? От человека еще недавно заброшенного, одинокого, которого она подобрала, отогрела, отмыла, отстирала, откормила, наладила ему театр, человека, под присмотром которого росла сама и выросла до режиссера – а, собственно, за что ей так?

– А почему?

– Я так решил. Так будет лучше.

– Что я такое слышу? Пошлую фразочку из идиотских фильмов? А если серьезно, что произошло, Армеша? Или это не ты говоришь – твой сахар?

– Сахар, – сказал он. – Я был вчера в театре. На премьере «Сирэни».

И снова – он поразился – не шелохнуло ее. Глазом не моргнула, среагировала мертвенно спокойно, словно так оно и должно было быть – он отметил это и заценил ее железную реакцию в том смысле, что, наконец-то, до него стало доходить, с кем он имеет дело.

Сталь. Закаленная, огнеупорная, нержавеющая. Которую он совсем недавно принимал за мягкое, теплое, податливое, нежное, преданное ему – за такое, даже за материнское, которое мужчина подсознательно ищет в женщине. Но это была только холодная сталь. И враз толкнула его в затылок простая убийственная мысль: ошибся! Не тот она человек, не его человек. Он повелся на великую музыку, вечные слова и женские ласки и так смертоносно глупо ошибся! Не послушал маму и влетел. Старый безмозглый он лицедей…

Жилка запрыгала у него в голове, так бывало всегда, когда ситуация подходила к краю. Но он прижал свои нервы.

– Скажу честно, – с трудом продолжил он, – я решил… Какое-то время нам надо пожить врозь. Ты пока с родителями на Арбате покантуйся, я – пока в квартире. Успокоимся.

– Это шутка?

– Хорошо знаешь, с юмором у меня плохо.

А тогда что? За что? Почему? Хотелось ей спросить, но не стала.

Почувствовала: возражать опасно.

– Ну и прекрасно, – сказала она. – Отдельно, так отдельно.

Сказала так, рассчитывая на то, что он все-таки не серьезен, что прикалывается так, чисто по-актерски, что сейчас хохотнет и спросит: а, как я сыграл? Поверила? Но он не хохотал и даже не смотрел на нее, смотрел мимо, как мимо мебели. И до нее стало доходить, что это не прикол. Не прикол и не игра – игры кончились.

– Ладно, – сказала она, – все сделаю так, как ты хочешь. Ты, главное, лечись, возвращайся в театр. Все тебя ждут.

Для передыха взглянула на часики, что он ей подарил, сделала вид, что страшно опаздывает, затараторила, что ждут ее везде, и потому она убегает; целовать не решилась, приложив пальцы к губам, послала ему по воздуху заменитель прикосновения и в мгновение исчезла за дверью.

«Нет проблем, – подумал он. – Поняла».

Вышла из больницы униженной, раздавленной, обиженной, с единственным вопросом в голове: за что? Ведь она его любит, любит, и не может быть так, чтобы ее любовь разрушила другую! Сахар, наверное все же сахар, решила она. И быстро пошла прочь.

И довольно скоро привела в порядок мысли.

Она нарушала законы Кавказа. Это было плохо, но это исправлялось.

Он нарушил законы существования Женщины. Это было совсем плохо. Это не исправлялось и не прощалось – вот что она поняла и задумалась над этим.

Она ушла и сразу задышалось ему легче. Не потому что победил – победа была мелкой, победой назвать ее бегство было бы нельзя, – но потому, что в их отношениях он сознательно словно бы сдвинул камень с дороги. Но куда вела теперь дорога? Вот как стоял для него вопрос. К полной свободе? Где дышалось легче? Но зачем? От кого? Он подумал о маме и вдруг явственно услышал ее одобрение. Правильно, Арменчик, все правильно…

103

Следующие несколько дней он усиленно лечился, так словно чувствовал, что в дальнейшей жизни ему понадобится здоровье.

Оно возвращалось.

Светловолосый врач был доволен: могучий организм пациента брал верх и понемногу загонял сахарного зверя в железные клетки нормы.

Она более не навещала его.

Звонила и голосом ровным, без привычных «котик» и прочих теплостей интересовалась как идет лечение и, чтоб не допускать опасных пауз в речи, быстро переходила к отчету о состоянии дел в театре.

Ее нейтральный – голос диктора, не более – раздражал, он чувствовал в нем неправду, подавляемое желание говорить совсем по-другому и о другом. Но он ей не помогал.

Что касается театральных отчетов, то, после истории с Сирэнью, он им слабо верил. Слава богу, под рукой всегда был Иосич, а через него Саустин и Слепиков. Положение в театре он знал досконально.

Он отдавал распоряжения, он командовал, но вынужденное, без живого дела безделие его угнетало. Артист животное стайное, артист рвался к родной стае.

А еще – против воли – постоянно лезли в голову мысли о ней. Он запрещал себе, придумывал занятия, чтоб отвлечься, подолгу беседовал с врачом, Галиной, другими сестричками – она все равно пролезала в любые возможные дыры сознания и даже во сне, представая перед ним обнаженной и зовущей, ласкающей губы и тело.

Ничто не могло ему помочь избавиться от нее. Только театр и мысли о нем. Слепикову нужна хорошая пьеса, думал он, и Саустину – пусть Иосич, дружок его, пьесу подберет, но тоже обязательно хорошую, хотя бы и Шекспира – нам всем нужна хорошая пьеса, только так двинем театр, пусть ищут, думал он и включал телевизор.

Но ТВ и футбол быстро надоедали, тем более, что Спартак постоянно проигрывал. Читать – давно было трудно, быстро уставали глаза. Занудно – хоть доктор и требовал – ходить по короткому коридору туда-сюда утомляло еще больше. Просто сидеть в кресле, разглядывая скучный больничный двор с полуподвалом морга на дальнем плане, куда то и дело подъезжали труповозки, радовало еще меньше.

И снова он возвращался мыслями к ней и однажды честно признался себе, что хотел бы ее увидеть. Отсюда был всего шаг до следующего желания, и он его сделал. Надо будет помириться, признал он, ну, повздорили, ну, не поняли друг друга – мало ли что бывает на каверзной дороге жизни? Нет проблем. Она чудо. Из тех чудес, которые мужчинам встречаются по жизни редко, но забыть которые невозможно. Лайковая кожа, постоянное ровное тепло, аромат ромашки, движения, идеально отвечающие его движениям – в объятиях они словно танцевали общий танец, вся беда которого состояла в том, что он быстро кончался.

И зачем он придумал глупость о временном раздельном проживании? Кому это нужно, зачем, что он хочет доказать себе или, может быть, ей? Что?

Позвони, сказал он себе, возьми и позвони, смартфон рядом. Да, сказал он, да, надо созреть, позвоню, рано или поздно. Нет проблем.

Театр и она, понял он, наконец, она и театр – вот, что держало его на поверхности. Театр и обязательно она – только так, вместе, подумал он и снова услышал ее музыку и понял, как она ему дорога.

И не понял, что мечтает не о ней – об ее идеальном воплощении, которого в жизни не существует вовсе. Он мечтал о фантоме и не понимал того, что фантом очаровывает человека именно тогда, когда не присутствует рядом.

Успокоенный принятыми решениями, он возлег на койку.

Таинственное занятие человека, прелесть которого он быстро прочувствовал на себе. Нет, не лежать колодой, тупо глядя в невыразительный потолок с малярными кудряшками посредине, но уноситься на больничной койке как на лайнере, расслабляясь и удаляясь от мира в прекрасное прошлое, в путешествие, почти наркотическое, и к нему возвращалось счастье и память.

Победы, любовь и добро. Да-да, победы, любовь и добро жизни.

Мама.

Их улица. Их многонаселенный дом.

Простыни на балконах. Зеленые тополя вокруг дома. Утренние крики ишаков.

Вдумчивый интеллигентный Эфрос, его незабываемые показы на репетиции, он берет Армена за руку, проходит с ним всю сцену и кивает: «Хорошо».

Верный друг Артур, его горячая рука. «Все сделаем, не волнуйтесь», говорит он, и Армену делается спокойно.

Горячая корочка и хруст свежеиспеченного в тандыре лаваша.

Самолет в Москву, когда он впервые увидел сверху родные коричневые горы.

Мама, ее строгие глаза и ее улыбка, когда маленький Армен с удовольствием поедал ее долму.

Она. Ее музыка. Ее слова. Что она здесь делает? По какому праву? Откуда взялась здесь эта ложь? Вон! Вон!

Он открывает глаза и закрывает их снова. Он перезапускает программу.

Экзамен при попытке поступить в театральное училище в Москве. Слова профессора: «Мы не возьмем вас, юноша, у вас очень сильный армянский акцент».

Неистовый Гончаров, его крик на репетиции, потрясающий театр: «Кто там вякает за кулисами?» Он кричал на всех в театре, но никогда – на Армена…

Первая дуэль на шпагах на сцене ереванского театра. Тишина и хохот в зале, и снова тишина, и снова хохот…

Стрекот киноаппарата. Чей-то крик «Мотор! Начали», его первый шаг в кадре. И первый рабочий просмотр в кинозале проявленного материала, когда он впервые увидел себя на экране и ужаснулся своему уродству.

Аплодисменты ему в золотом зале, вручение статуэтки на фестивале, цветы и кучи почитателей, от которых приходилось убегать черным ходом.

Любимая гримерная в театре Маяковского.

Любимая сладкая сигарета перед выходом на сцену, которую Гончаров, ненавидевший курение, разрешал персонально только ему.

Кончик сигареты краснеет, обугливается до черного у него на глазах.

Его Нерон, его Стэнли Ковальский в «Трамвае „Желание“», его Большой Па в «Кошке на раскаленной крыше».

Даллас, Америка, хайвэй, по которому он несется на черном Форде.

Его американский домик, любимая жена Татьяна и любимый сиамский кот Фил. Топтание его вкрадчивых лапок утром он до сих пор чувствует на груди.

Зеленые тополя детства.

Захаров. Спектакль по Фадееву «Разгром». Он – комиссар Левинсон в кожаной тужурке.

Ишаки.

Горы.

Музыка.

Она.

Опять она? Проклятие. Он открывает глаза. Рабинович, зачем вы сделали обрезание?

Он понимает, что приговорен. Нет проблем. Он понимает, что лучший способ избавиться от соблазна – поддаться ему. И хватается за телефон.

К счастью-несчастью входит сестра Галина с пузырем капельницы в руке, и он послушно протягивает руку. «Сначала подумай, потом помолчи», вспоминает он мамин завет и откладывает телефон в сторону.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.