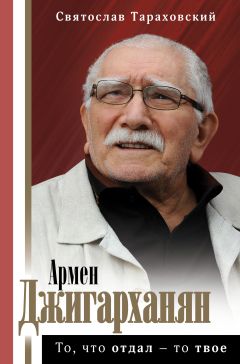

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)

68

Вечером пригласил его к себе.

Слепиков явился к нему робко; робко постучал, робко вошел и застрял на пороге номера, не зная куда ступить.

Армен нашел в себе силы встать, подойти к гостю и обнять. Обнял, сказал Васильичу слова, проводил к столу и сказал: «Садись, Васильич». Геннадий Васильевич сел.

Плох ли, хорош ли был главный режиссер Слепиков, но Армен его любил.

За тонкость его, за хороший вкус, негромкость, за ту почти утраченную ныне на театре интеллигентность, что проще почувствовать в близком общении, чем описать словами. А также за театральные его успехи, что еще недавно регулярно навещали театр при слепиковской режиссуре.

Теперь же Слепикову – Армен знал это по собственному длинному пути на сцене – после провала Гамлета на премьере – было мерзко, одиноко и больно.

Любимого режиссера следовало ободрить.

– Васильич, – сказал Армен, – не обращай. Театр – это чудо. А чудо бывает в разные стороны. Чудо-распашонка: и туда, и сюда, то к счастью, то к несчастью. Честно скажу, этим сказано все.

– Мы доработаем, Армен Борисович, – поспешил с ответом Слепиков. – Я знаю где, как, в чем. Вы уж поверьте. И с артистами я уже поговорил. Завтра, прямо с утра…

– Вот, это мне нравится, – сказал худрук, водружая на стол бутылку армянского.

– Армен Борисович, извините, вам нельзя, – с улыбкой, под которой блеснула сталь, подошла Вика и ухватилась за горлышко.

– Не себе – режиссеру, – сказал Армен, подмигнув Слепикову.

Вика отошла, но прожекторы внимания не выключила.

Слепикову он наполнил волшебной влагой рюмку, себе капнул волшебства для символики.

– За тебя, Васильич – сказал Армен. – Люблю режиссеров, которые настраивают товарищей артистов на победу. За победу, Васильич!

Выпили как клятву, и Армен сказал:

– Выспись сегодня, ни о чем не думай. Завтра я улечу в Москву. Останешься за главного. Ты и в помощь тебе Иосич. Работай спокойно, я в тебя верю.

Слепиков уронил голову на грудь, едва не заплакал.

– Все сделаем, Армен Борисович, – тихо сказал он.

– Ну, ну… Смотри веселей, Васильич! Гамлет ты или не Гамлет?

– Гамлет, – сказал Слепиков. – Быть! Я все знаю.

– Выпей стремянную и иди, а то вон… – сказал худрук и, отыграв глазами на Викторию, наполнил рюмку главного режиссера; потом вдруг, схватив всю бутылку, протянул ее Слепикову. – Твоя! Будешь пить мое здоровье!

– А как же?.. А вы сами?..

– Сами за себя армяне не пьют. И не хочется мне. Все. Иди. Иди, Васильич, честно скажу, не спорь, взорвусь, как фугас.

Слепиков кивнул, исчез как пух, но Армен не успокоился. «Мелочь заполонила горизонт, – думал он. – Бесцветная, трусливая, вялая мелочь. Где гиганты? С кем поднимать театр? Как?»

Прикрыв глаза, перенесся в счастливое прошлое. Вспомнил Эфроса, Ефремова, громоподобного Гончарова. Где они? Где такие же? Сошли снега с вершин, подумал он. Обнажились вершины мудрости и исчезли, а за ними – никого. Ногти…

– Пора спать, дорогой, – сказала Виктория. – Поздно.

– Да, – сказал он. – Пора.

И вызвал в люкс Осинова.

«Тьфу, блин», – подумал Осинов. Отложил в сторону трубу и привычным ознобом почувствовал очередное приближение смерти.

Оделся – со сна невнимательно, натянул рубашку, напялил пиджак и посеменил по ночным коридорам к худруку. «Выпить хоть даст перед смертью?» – задавал себе по ходу идиотский вопрос, понимал, что выпивка, как всегда, ему не поможет, но все же, все же, все же. «Сперва коньяк, потом ты як» пришла ему в голову непонятная детская глупость. У Шекспира перед казнью, вспомнил он, палач предлагает осужденному виски. Любимый Шекспир, как он все гуманно предусмотрел, но в жизни, к сожалению, все совсем не гуманно. Казнят и смотрят по ТВ, казнят и смотрят в ютьюбе, смотрят и ловят кайф…

Постучал, неслышно вошел.

Худрук лежал на диване в трусах типа плавки с заметным бугром посредине и смотрел поздний зарубежный футбол. Пальцем указал на стоявший рядом стул, сказал:

– Сядь, смертник.

Осинов послушно сел.

«Опять, – мелькнуло у него. – Опять мучение мне, еще живому. Для чего я это терплю? Преодолеваю мучение с одной только целью – снова нарваться на мучение. Может, мне это нравится? Может, я мазохист? Нет, уйду, уйду, и пошел бы к черту этот гений, отлепиться от которого нет никакой возможности!»

– Выпить не дам, не заслужил, – негромко сказал худрук. – Честно скажу, Иосич: прикончу тебя всухую.

Всунулась в дверь Вика. Осинов шевельнулся, сделал вид, что встает.

– Сидите, сидите, – поспешила Вика, – только недолго, негромко, не утомляйте его.

Хотела добавить что-то еще, но была отмахнута властной рукой Армена и, притворив дверь, исчезла.

Пауза в общении с судьбоносцем, к счастью для Осинова, оказалась не мхатовской, длилась недолго и закончилась важным заявлением.

– Обосрался твой Шекспир, – сказал худрук. – И ты вместе с ним. Уточнение: обосрался ты один. Как всегда.

Юрий Иосифович неопределенно пожал плечами. «Пусть говорит, – сказал он себе, – сам я в петлю не полезу, заявления не напишу – пусть говорит, слова пустим мимо ушей и вдогонку, если успеем, хихикнем перед смертью».

– Не заявления от тебя жду, что с него толку? Другого жду… – опередил Осинова в размышлениях Армен и капитально завлита удивил. – Не ест народ Шекспира, сам видишь. Ему другое надо. Современность. Горяченькое. Свежатина. Понимаешь что такое свежатина, Иосич?

– Понимаю, – сказал Осинов и кивнул.

«Раньше, – подумал он, – ты на новую энергетику подсел, теперь на так называемую свежатину. И то, и другое совершенно никому непонятно. А Чехов, Булгаков, Вампилов – что, разве уже не свежатина?»

– У нас уже был «Фугас», – сказал Осинов.

– Не тошни, умник, – сказал Армен. – «Фугас» был, как эксперимент, это было неплохо. Теперь другую пьесу для Слепикова найти надо. Народную, чтоб из самых глубин. И пусть зритель на спектакле рыдает. Рыдает до самого обсеру. До самого полного облегчения…

«Вот, – подумал про себя Осинов. – Вот оно ваше отношение к любимому народу, Армен Борисович…»

– Найдешь, Иосич?

– Найду, – сказал Осинов.

– Тон твой не нравится.

– Так точно, товарищ худрук! Найду! – Заставил себя вскинуться завлит.

– Верю, сказал бы Станиславский, и я за ним повторяю: верю тебе – хоть ты, как обычно, врешь. Ладно, иди пока, завлит, досыпай перед смертью. И помни: твой приговор в твоих собственных руках…

Опять смерть, тоскливо подумал Осинов, опять она, милая. Так часто пугают смертью, что когда она придет, ей-богу, будет не страшно.

– …завтра улечу в Москву, ты здесь останешься вместе со Слепиковым. Помогай ему и командуй, – вдруг закончил худрук. – Надеюсь на тебя, помполит.

«Как это улетит? Зачем улетит?» – испуганно переспросил себя завлит, в мгновение представивший себя ответственным за неудачные гастроли, за постыдные встречи с провинциальной элитой, за попытки оправдаться, за бодрые речи и интервью в местной прессе, за фальшивый оптимизм проводов, за незаслуженные подарки и поцелуи и – всюду первым будет он, и выступать, и говорить, и врать тоже будет, естественно, он, и это же ужас, кошмар и настоящий страх, потому что когда-нибудь он все прочувствует и обязательно спросит…

– …Встаю на ремонт, – сказал Армен.

– Зачем, Армен Борисович?

– Надо. Дырку в голове залатать.

– Где? – на автомате переспросил Осинов, но ответ ему последовал с неожиданной стороны. Влетела Вика.

– Вам же сказано: надо! – бросила она, как гранату, последнее слово. – Все! Кончайте разговор. Армену Борисовичу нужен покой. До свиданья в Москве, Юрий Иосифович!

Граната взорвалась, лишила речи.

Ожидая последней, решающей воли, Осинов взглянул на худрука, но тот лишь развел руками, извинясь за резкость директора.

– Иди, Иосич, – примирительно повторил он. – Я все сказал. Принимай командование недобитой армией. Береги знамя и честь.

Насчет знамени и чести Осинов понял не совсем. Хотел спросить, но уже скрипнула тронутая Викторией дверь и поехала в сторону, обнажая коридор с панорамными окнами на красные симферопольские крыши.

Осинов коротко кивнул, переступил порог, шагнул на толстый ковер коридора.

«Не за здоровьем ты в Москву летишь, – думал он, окуная ноги в мягкий ворс ковра. – Ты просто бежишь, матерый охотник, от неудачной охоты. Был бы успех – ни за что бы ты не уехал, я, Армен Борисыч, тебя знаю хорошо. Бросив армию, Слепикова, артистов и меня ты бежишь от позора, Наполеончик. Правильно делаешь. Беги. От позора все равно не убежишь. Достанет он тебя, накроет паутиной в сети, измочалит в разговорах и сплетнях, и эхо позора станет во сто крат громадней самого позора. А пьесу мы вам найдем. Найдем не сомневайтесь, такую, чтоб вы сами… до полного облегчения…»

Ему вдруг стало легко и весело, и сон совсем улетучился. Дошел по пути до какого-то номера и решительно, несмотря на позднее время, постучал в дверь спартаковским паролем: два коротких, три длинных. Позвонить бы мог, невежа, заранее – не стал звонить, постучал наверняка, знал, здесь его ждут всегда.

Завлит не ошибся. Дверь вздрогнула как живая, слегка отворилась и послышался знакомый голос:

– Заходи, спартачок!

Некрупный завлит, мужчина Осинов крупно шагнул короткими ногами в образовавшуюся щель, произнес воспитанное «здрасте» и оказался в компании двух выдающихся актеров современного театра. Саустин коротал ночь с бутылкой крымского и Башниковой, Башникова пила тоже самое, и коротала, соответственно, с Саустиным.

Чуткий художник, артист и режиссер Олег Саустин заметив, что друг при смерти, поспешил его усадить, для чего молниеносно пересадил на кровать Башникову.

Едва не промахнувшись, Осинов сел на стул, выпил поднесенный ему бокал красного, звучно выдохнул пары и, презрев закуску, индифферентно озвучил новость, умолчав об угрозе собственной смерти.

«Хм, – хмыкнул Саустин. – Хм, – повторил он хмык, – все логично, что и требовалось доказать».

Чуткий художник ведущая артистка Башникова ничего не поняла, но на всякий случай кивнула в поддержку любого мнения любимого партнера.

– Картина мира снова изменилась, – сказал Осинов, а про себя быстро подумал о том, что надежный принцип «ни вашим, ни нашим» более ему не подходит. Следует определиться и вступить в драку – Твоя бывшая гуляет по борщу и командует как бульдог. Похоже, после происшествия в аэропорту она окончательно захватит власть в театре. Нам с тобой не жить.

– Хм, – хмыкнул Саустин. – Хм. Не торопись с диагнозом. Надо подумать.

Он и вправду хотел подумать и не горячиться, но для чуткой Башниковой любой намек на «подумать» означал беспрекословную команду на выход и обиду за то, что в ней, как и у многих дам, это «подумать» нестыдно отсутствовало с самого рождения.

– Думайте, мальчики, – сказала она и поднялась. – Пойду спать.

Думала, остановит, думала, не будет думать – не сделал ни первого, ни второго. Испустив собственный хмык разочарования: «зачем звал?», – Башникова исчезла, и внешне мужчины не отреагировали.

«Ушла и слава богу, не до нее», – подумал Осинов.

«Далеко не уйдет», – подумал Саустин.

Осинов добил красное, плавно, как и друг его, перешел на белое крепкое и спросил друга в лоб:

– Ну, и где твой Шекспир?

– Подлинный Шекспир всегда у тебя, – отозвался Саустин.

– Ты обещал, говорил, что придумал такое, что классик отдыхает. Ты пойми: он именно сейчас нужен, твой Шекспир. Сейчас, Олег. Срочно. Стратегия нам с тобой ясна, нужна правильная тактика иначе будет как в тот раз.

– Как в тот раз не будет.

«Достало его, – подумал Саустин. – Достало и озверел, самоконтроль на пределе. Значит, готов к восстанию, победе или смерти. Но мы в разные стороны стреляем, он метит в мучителя Армена, я – в любимую женушку. И своего Шекспира, пацаны, я ему не дам, стремно – поведется и запросто предаст. А, если знать не будет, значит, не предаст – вот, я о нем же забочусь… Пусть своим обходится, английским классиком. А своего Шекспира я сам придумал, сам пенку сниму, вот такой я нехороший хороший человек, опять бьюсь за справедливость: театр – территория войны… Мне бы успокоиться, смириться, плыть дальше как кораблю по жизни и сцене, но я не корабль, движки у меня не железные, и просто так я не плаваю – она меня унизила, наплевала и растерла, и я ей отомщу лично. А Юрка, он не узнает никогда что такое мой Шекспир – если я сам рот не открою. Кстати, неизвестно, состоится ли мой Шекспир вообще или весь мой хитроумный план только заумная виртуальная реальность, далекая от жизни? Надо бы проверить, надо, самое время подъехало – и почему бы, кстати, не сегодня, не сейчас?..»

– Давай спать, Юрок, – сказал он вслух. – Вино кончилось.

– А Шекспир?

– Он тоже хочет спать. Расскажу сегодня – не заснешь. Завтра. Обрати внимание, все самое лучшее случается с нами, как говорит дед, двуногими, завтра.

– Я доживу, не надейся, – многозначительно молвил Осинов и протянул другу руку.

Обнял и ушел.

А следом за ним, с трехминутным разрывом, негромко покинул номер Саустин.

Быстро шел по мягкой дорожке, и мысль, подожженная вином и воображением, возбуждала его все сильнее.

Его Шекспир. Быть или не быть?

Она не должна спать. Должна быть или в ванной или в постели, но еще не спит. Увидит и обрадуется. Сделает вид, что страшна обижена, страшно зла и ничего не хочет, на самом деле будет рада. Так? Или я не режиссер?

Так. Он все предвидел точно и похвалил себя за точно угаданную мизансцену ближайшего будущего.

И как справиться с будущим тоже знал заранее.

Через двадцать минут когда она затихла у него на плече, беспомощная, слабая, ищущая защиты у него, могучего самца и воина победителя, ему стало хорошо: позитура наполнила его сердце древней, непреходящей мужской гордостью, включилась биология и слова стали не нужны. Он, конечно, допускал, что она актриса и всего навсего здорово вошла в роль, но, все равно, верить предпочитал в первородные причины женского поведения.

– Ты прекрасная женщина, – тихо сказал он. – Хорошая актриса и прекрасная женщина.

Не открывая глаз, она потянулась к нему губами. Он принял.

– Жаль. Уйду из театра, останешься одна, – сказал после паузы.

Глаза открылись.

– Вроде бы не собирался. С чего, Олежек? Тебя любят. Я тебя люблю.

Прижав к себе, поцеловал благодарно и нежно и подумал при этом о том, что вот он момент истины. Или или.

– Не могу с ней быть в одном театре, – сказал он. – Не могу. Понимаешь меня?

– Тогда уйдем вместе. Я туда, куда ты.

– А она останется? Жировать и править? Я терпел, пока дед был в силах, потому, что дед… что тебе говорить, сама знаешь, а теперь, как тряхнуло его… она всю власть заберет. И тебе хода не будет, она тебя любит, сильно.

– И я ее люблю. Еще сильнее.

– Об этом и речь. Ты слушай, слушай, родная: она не отстой, не выскреб, она личность и она сила, но мы ее победим.

– Я готова. А как? Ну, скажи, Олег!

– Завтра, – сказал он и улыбнулся: зацепило ее, ей любопытно, и это здорово: от любопытства до дела всего-то полшага, и теперь нужна ночь, чтоб любопытство необратимо вызрело в решимость! Ах, Башникова, Башникова, не зря мы с тобой репетировали за сценой. Завтра на свежую голову он может быть расскажет ей все, что придумал, всего своего Шекспира, расскажет и выслушает ее мнение и ее советы – знает из истории, что самые хитроумные ходы выдумывают именно женщины. Мой Шекспир к тому времени дозреет – пока что он еще незрел и чреват неудачей, а повторять прошлые ошибки Олег не собирается. Он подумает долго и крепко, а сейчас спать. Спать и видеть прекрасные сны про детство и лето. Так он ей и сказал.

Но она вдруг заупрямилась.

– Ну вот, теперь я не засну, – сказала она. – Я себя знаю. Всю ночь буду мучиться… Расскажи, Олег. Расскажи и пожелай спокойной ночи. Ну! Пожалуйста…

И расхныкалась, и сыграла девочку, и прижалась к нему раскаленным телом, и хотела обжечь, но он был начеку.

– Спокойной ночи, – спокойно сказал он. – Дело в том, что я еще не все до конца продумал. Но как только – так сразу, обещаю.

Она вздохнула, выдохнула и быстро заснула; любой заговор вообще интересовал ее куда меньше того, кто конкретно лежал с ней рядом.

А он заснуть не мог.

Чепухрень лезла в голову. Ничего стоящего и стройного. Все про одно и то же.

Месть.

69

Следующим днем, как и было объявлено, никому ничего не сказав, негромко уехали в аэропорт.

Анненкова, свободного от репетиции, встретили в холле с пакетом груш, раскланялись, угостились грушей, вышли на улицу, взяли такси и прощай любимый Симферополь, город почти герой.

Армен рвался в Москву, чтобы найти пьесу и спокойно обдумать общее положение театра, Вика – чтобы показать его хорошим врачам, и, если надо, капитально подлечить. Надо, думала она, необходимо. Думала так и не понимала, что заботясь о нем, женский ее организм заботился о себе, своем будущем.

Сели в самолет, взлетели, выпили предложенного сока, предались мыслям и памяти.

Поезд – прекрасное место для размышлений, самолет – еще лучше. Так подумал Армен и закрыл глаза. И вдруг, сквозь ровный рокот двигателей, словно услышал слова великого Гончарова, сказанные ему в ухо.

– «Театр времен Нерона и Сенеки» Эдварда Радзинского – вот пьеса, которая тебе нужна, Армен! – сказал ему Гончаров. – Вспомни, каким ты был Нероном, вспомни, какой это был спектакль!

Он вспомнил и в приступе гордого восторга закрыл глаза.

В прологе он выходил на авансцену в легкой короткой тунике и ярких красных плавках на обнаженных мускулистых ногах.

– Мы покажем вам сегодня несколько эпизодов из жизни римского императора Нерона, – как зверь, громко хрипел он в зал и, одновременно, по указанию режиссера Гончарова, нарочито касался причинного места на красных плавках. Плавки сразу же, на первой репетиции не понравились Армену, он хотел заменить их на что-нибудь не такое ярко-эротичное, за что получил оглушительный, как хлыст, окрик Гончарова. «Ты Нерон! – кричал он. – Красные плавки и бугор под ними – непременная часть образа! Ты не армянский крестьянин, отныне ты входишь в историю как император Рима, великий извращенец и великий насильник! На тебе кровь! Ты изнасиловал и убил сотни людей, для тебя „великий римский народ – быдло!“, ты кончил тем, что сжег Рим! Ты подослал убийц к собственной матери, которая почуяв неминуемую смерть, раздвинула ноги и крикнула: „Поразите меня в чрево, породившее это чудовище!“, – что убийцы и сделали! Спрашивается, какой у тебя любимый цвет? Красный! Цвет крови, преступления, безудержных страстей! И кончим на этом разговор!»

Гончаров, как всегда, оказался прав. Уже на третьем представлении Армен понял, что без красных плавок Нерона играть нельзя, не получится Нерон.

Ах, какой это был спектакль, какой успех! Публика годами висела на люстрах! Он устал от цветов и премий – и то, и другое одинаково не терпел, особенно пахнущие гробом цветы… Но лишние билеты спрашивали еще в подземном вестибюле ближайшего метро, едва ты ступал из поезда на перрон…

Вика разглядывала в иллюминаторе облака, не знала, несчастная, какие воспоминания обуревают любимого супруга, дремавшего рядом.

«Время мое, время, куда ты ушло? – спрашивал себя Армен, – куда подевалось? „Театр времен Нерона и Сенеки“ – прекрасная пьеса, Андрей Александрович, спасибо вам, но Нерон мне уже под силу. Я давно уже не жеребец, я просто старый конь и старый артист, а старый артист в роли Нерона – пародия и неправда. Нерон, как вы учили, хорош только тогда, когда у него топорщатся красные плавки. Да. Герои и гении старыми не бывают. А вот разве что сыграть Сенеку? Я всегда, когда играл Нерона, завидовал артисту Волкову, игравшему в паре со мной Сенеку. А? Как вы думаете, Андрей Александрович, получится у меня Сенека? Да, тот самый мудрый и наивный воспитатель, увещеватель Нерона, что мечтал привить ему нравственное начало, терпимость к народу и человеколюбие. Получится ли? Сомневаюсь. Сам я народ, признаюсь вам, не особо люблю, насмотрелся всякого за жизнь, но мудрость, как учил Сенека, выше любви или нелюбви. Попробовать Сенеку можно. Можно, почему бы нет? И если придет хоть половина, хоть четверть того прошлого успеха, наш театр воспрянет. Имеется в виду не та великая Маяковка, в которой я служил двадцать шесть лет под вашим началом, где сыграл несколько лучших своих ролей – я говорю о театре, которым ныне руковожу. В той Маяковке безоговорочным худруком были вы, я был всего навсего вашим любимым артистом, вашим замом по художественной части, человеком, как вы заявляли многократно, близким вам в искусстве по духу и букве, единственным, кому вы собирались завещать ту знаменитую труппу. Теперь я руковожу своим театром, следуя вашим знаниям и вашему опыту почти досконально, повторяя, копируя вас всегда и во всем, но… никогда и никого я не предам так подло, как когда-то вы предали меня… В тот раз я в первый и в последний раз в жизни набрал себе мастерскую на актерском факультете ВГИКа – двадцать человек отличных ребят, которых отбирал на экзаменах лично; спустя полгода, на первой же сессии, разругавшись с деканом Баталовым, „дорогим, блин, моим человеком“, которому не понравился мой метод воспитания артистов, я со своими студентами ушел из ВГИКа; ребят я бросить, понятно, не мог и пришел к вам, соратнику, единоверцу и другу с единственной просьбой: открыть для них в филиале нашего театра на Сретенке молодежную студию, которую я возглавил бы лично, доучил бы ребят, и лучших – по обоюдному нашему с вами мнению – мы бы позже зачислили в театр. Вы ничем не рисковали, вы поступили бы как в свое время Станиславский, у которого была и вторая студия МХАТа, и даже третья, где постоянно росла достойная смена главному МХАТу и, вместе с ней, росла большая слава Станиславского… Но вы… вы выслушали меня со вниманием, Андрей Александрович, вы отказать мне в глаза не смогли, вы сказали „да“… но едва я, пожав вам руки, радостно покинул кабинет, вы позвонили администратору филиала и отдали ему приказ… Не знаю, что на вас нашло, конкуренции вы испугались что ли, что моя студия станет лучше вашего театра, лучше самой Маяковки? Или, напротив, испугались, что со своей студией недоучек я уроню планку Маяковки, подставлю ваш безоговорочный авторитет и ваш несгораемый рейтинг? Одно из двух, третьего не дано… В результате, когда на другой день я, воодушевленный вашим согласием, как победитель, приехал в филиал, сцена уже была разорена, и в филиале шел капитальный ремонт, который, как я позже узнал, был срочно начат ночью, сразу после того вашего звонка. Мы с ребятами победоносно остались на улице… Вы поступили лихо, Андрей Александрович, мизансцена была выстроена мастерски, но, знаете, хочу сказать вам спасибо. Если бы не вы, и не ваше это „мастерство“, я бы никогда не ушел из Маяковки и никогда бы не заимел собственного театра. А так… звонить вам и объясняться я не стал, сразу все понял. Пришлось, понятно, матюгнуться, плюнуть, бросить вас и любимую Маяковку, уйти, помытариться, но, в конце концов, заиметь свою сцену… Спасибо вам за подлость, Андрей Александрович! Спасибо, спасибо, спасибо. И за подсказку пьесы о Нероне и Сенеке тоже вам спасибо. Скажу честно: я мстительный, я очень злой – беда моя в том, что я слабый, я всегда прощаю…»

Самолет подлетал к Москве.

– Уважаемые пассажиры, пожалуйста, выпрямите спинки кресел и пристегните ремни! – объявила стюардесса, и Армен почувствовал на груди невесомые руки Виктории – она искала его ремень. Он сделал это сам. Открыл глаза, улыбнулся: «Уже? Прилетели к финалу? Быстро. Быстро, как жизнь», и пристегнул себя сам. «Пристегнул себя к Гончарову и Нерону», подумал он, вслух ничего не сказал, и она еще долго не знала о принятом им решении.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.