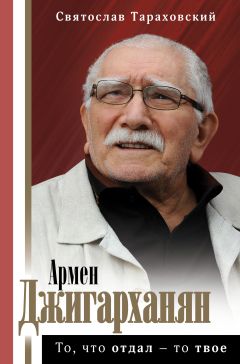

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)

87

А случилось следующее.

Он прочитал пьесу еще третьего дня. Пришел, в результате, в легкое недоумение, но, по интеллигентности своей, решил, что одно только его мнение еще не окончательный диагноз, что обязательно надо показать пьесу кому-нибудь еще. Кому? Вопрос не оказался трудным. Конечно, не худруку, это ясно, но человеку, который и поставлен худруком специально на то, чтобы отбирать для театра или браковать пьесы. Осинов, завлит и профессионал, ему и карты в руки!

Так Слепиков и сделал.

Геннадий Васильич человек тонкий и деликатный, как ныне редко сыщешь. Он сразу заявил Осинову, что ставить такую вещь он бы не хотел, но тотчас поправился, что вещь любопытная и судить ее должен не только он, но настоящий профессионал завлит, чем не только потрафил Осинову, но и «Сирэнь» с ходу благоразумно не убил, потому что пришла она известно от кого.

Зато Осинов, как узнал от кого пьеса, тотчас ее прочел и на ближайшем пивном запое во всем открылся Саустину. И завертелось.

Первым делом Осинов озвучил свое мнение, что «Сирэнь» полный отстой. Думал, порадует друга, вышло наоборот – ввел его в состояние прострации, для выхода из которой ему пришлось без отрыва влить в себя ноль пять «Клинского».

– Это нам ничего не дает, – сказал, переведя дыхание, Саустин. – Задробит Армен «Сирэнь», и кончики. Хотя, если б «Сирэнь» была супер, было б еще хуже. Так с Романюк не покончишь.

– А как прикончишь? – спросил завлит.

– Думать надо, – сказал Саустин.

В комнате, с чипсами Lays на подносе, появилась Башникова, давно подживавшая у Саустина вместо Романюк. Замена была по-театральному естественна – мало ли, артисту стало в антракте плохо… – и стали думать втроем, Башникову быстро ввели в тему. Но все, что ни предлагалось, быстро отметалось пивным коллективным разумом.

Вариантов было много – единственный не находился. Кстати, нейтрализация, на которой настаивал прежде Осинов, из-за открывшегося в нем недавно почитания Армена, более не предлагалась, не озвучивалась даже. Окончательно задача была сформулирована Саустиным.

«Раньше, по глупости, мы спасали театр от деда, – сказал он, – теперь надо спасать деда от Романюк, которая захватила власть и давит и деда, и театр, и всех нас. Нам надо придумать такое и так, чтобы Романюк по собственному желанию уничтожила сама себя. Это трудная, но почетная задача, бросающая вызов всем нам, и вам, мастера слова завлиты и нам, волшебникам перевоплощения!»

Вызов был принят, пива было еще предостаточно.

Но думание затянулось да вечера, а результата все не было. Добили «Клинское» и «Жигули», принялись за драгоценный НЗ, за темную бархатную «Балтику», которая крепко вдарила по шарам.

С заговорщиками в России часто так: падают от перевозбуждения и перепоя прической в салат, так и засыпают, но во сне или проснувшись, рожают идеи, переворачивающие мир.

Так и произошло, можно сказать, по революционной классике.

Первым заново вернулся к внятности и действительности Осинов, в кармане которого, в качестве будильника, назойливо вызванивал смартфон дорогой супруги Нины, разыскивавшей мастера буквы и смысла и, по совместительству, мужа.

– А? – ответил он не жене, но переспросил окружающую действительность, – а кто эту «Сирэнь» в театре ставить будет?

Действительность внятно не ответила, шевельнулся прической в тарелке Саустин, не шевельнулась вовсе приткнувшаяся на диванчике босоногая Башникова.

– А? – переспросил Осинов. – Так я и думал. Нема дурних, как говорят наши украинские братаны.

Продлилась тихая пауза, и вдруг в комнате посветлело от того, что Саустин открыл глаза и испустил свет. Озарение охватило полнеба, блеснуло в стеклах.

– Опупеть, – прохрипел он и вытащил изо рта зеленую укропную кисточку. – Юрок, золото мое, как говорит худрук, ты хоть знаешь, блин, что ты сейчас родил?

– Знаю, – произнес Осинов. – Но сказать при даме не решаюсь…

– И не надо! Ты пьесу родил, спектакль, премьеру, шедевр! Ты, Юрок, круче Шекспира, твой Шекспир по сравнению с тобой – он просто отдыхает!

– Так по барину и говядина, – проговорил Осинов. – Я ж завлит! Зав. литературной частью. А Шекспира не трожь, он святой. Какую пьесу?

Горло перехватило у Саустина от волнения. Дрожащей рукою похватал по очереди бутылки, слил опивки в стакан, опрокинул смесь в себя, фыркнул и взбодрился.

– Теперь ты должен ее хвалить! Говорить, поднимать и целовать во все места и Армену напеть, что она хороша, чтоб он ее тоже полюбил и захотел. А дальше, а потом…

– Кого во все места? Пьесу или Романюк?

– «Сирэнь», Юрок, «Сирэнь», которая, я чувствую, пахнет нашей победой! Потому что потом… главное будет потом! Черт, что за дом?! Выпить нечего!

Шевельнулась – но не смогла сформулировать возмущение оценкой дома его новая хозяйка Башникова.

Зато Осинов неожиданно проявил благородство: извлек из-за пазухи, протянул другу заповедную фляжку самого последнего, предсмертного коньяка.

Саустин припал, запрокинул, перевел дыхание и сумел закончить мысль…

– …А потом ты должен, как старший товарищ, дать ей совет: ставь сама, Виктория! «Сирэнь» так великолепна, что у тебя обязательно получится! Вперед, Виктория, ставь, сделай Армену и всем нам приятность!

– Ну и… И поставит, и что?

– Не сможет поставить! В этом вся фишка! Режиссура – не директорство, режиссура – это вам не бачки в туалетах менять!

– А если поставит?

– А если поставит, получится крутое дерьмо, которое у Армена, сто процентов, не проканает. Романюк упрется – я ее знаю, Армен упрется – мы оба его знаем, и что будет? Мы столкнем их лбами! Будет редкий скандал типа «или-или», и вышибет он ее из театра или засунет ей в глотку кляп так, что более она не пикнет… увидишь, Юрок, я уверен. И Шекспир твой уверен!

Говорил так, и голос его дрожал от нетерпения, как у охотника с заряженной двустволкой, ожидающего под выстрел верного зайца, которого гонят на него другие охотники.

Осинов кинул в рот охапку Lays и еще, и еще, и еще, зажевал чипсы мертвенно-долго и сплюнул глобально-длинно, как ненавистную отраву. Так шумно сплюнул, что Башникова снова зашевелилась.

– Опять интриги, не можешь без интриг!

– Театр без интриги не бывает, Юрок. Театр и есть сплошная интрига! Лучше меня знаешь.

– Уже имели… И… обсера.

– Та интрига была несправедливой, потому не удалась, а эта… священная, святая, эта!..

– Тихо, здесь дама…

– …Дезинфекция, Юрок! Избавляем мир от паразита, Армена от кровососа!

– Ты с ним жил! Жена твоя!

– Право на ошибку никто не отменял. Пусть она ставит «Сирэнь», Юрок – вот верное средство! Пусть самоутверждается! Сама выкопает себе могилу – сама туда свалится!

– Мысль хорошая. Но дело в том, что от меня такой совет она не примет – сам понимаешь почему.

Саустин посерьезнел. Заговор повис на волоске, требовалось напряжение, чтоб сдвинуть его с мертвой точки, придать ему новый смысл. Слабак Шекспир грозил не состояться. И Саустин включил мозги, как умеет делать русский человек в минуты последней опасности.

– А Слепикову надо подсказать. Чтобы он подкинул ей идею. Подсказать, что она не только директор, но и ба… извини, женщина, и ей как человеку театра и нормальной ба… то есть, женщине, тоже хочется счастья, немного денег и много славы. Ты, Юрок, и подскажешь ему в свойственной тебе профессиональной манере…

Завечерело, и звезды зажглись на московском небе, знаки вдохновения и вечной российской надежды на лучшее будущее.

Разговор завершился, потому после пива, предсмертного коньяка, Lays и гнилой отрыжки решено было выпить хорошего чаю; растолкали Башникову, и она принесла чашки и синий заварной чайник в форме петуха, наполненный дымящимся рыжим напитком. Все бы хорошо, подумал Осинов, я, конечно, Слепикову подскажу, но вот петух, как символ, не тянет на успех. Подумал так, но не озвучил, не сбил волну воодушевления.

И план был утвержден. Пожали руки и расцеловались. Все как у Че Гевары.

Переворот! Свержение диктатуры!

Власть – истине и таланту! Тому, кому единственно должна принадлежать власть в театре!

88

Худрук прекрасно ориентирован во времени и пространстве.

Всегда ощущает свое время, свой природой данный могучий разворот и пределы собственной компетенции, а после больницы и сахарных атак все чаще задумывается об этих важнейших категориях собственной жизни. И приходит к выводу, что предел для него, как для всех людей, один и единственный, но пока не уверен, предел ли это именно для него, Армена, а может, жизнь его продлится за этот предел и вечно будет помнится его имя?

Человек неверующий подлинно бесстрашен и смерти не боится.

Худрук Армен таков, он знает, чем все кончится, а жизнь воспринимает как плод бесконечных удовольствий, которым стоит предаваться до самого конца.

Потому так часто повторяет себе слова Пастернака о том, что возраста в жизни человека не существует, а существует только жизнь и смерть.

Потому так часто повторяет себе: живи, не думай о годах! Единственное твое удовольствие – оно у тебя есть. Не подумайте плохого – театр, только он!

Потому с таким азартом берется за каждую новую работу, никогда не опаздывает на репетиции даже к слабенькому режиссеру и каждый раз работает с азартом первой ночи, извините, роли. Плохое настроение и болячку, внушает он актерам, оставь за пределами театра, вошел в пределы, ты здоров, бодр, мотивирован, зол и дерзок. Каждый день бейся с жизнью и за жизнь на сцене – ты победишь!

Потому, наперекор сахарку, снова попав на сцену, с таким удовольствием репетировал Людовика в Мольере у режиссера Слепикова!

Потому говорил спасибо партнерам по сцене и Слепикову, потому так благодарен был ей, неуемной и шустрой супруге Романюк за уход и заботу, за японские водоросли и теплые ночи – за здоровье и возможность быть на сцене.

В те дни он был так поглощен своей работой и собою Людовиком, что не заметил произошедших в ней изменений, не заметил как завмуз и директор волшебно сделался режиссером.

89

С живучей «Сирэнью» все прошло как по маслу. Как будто бездарность только и ждала капли одобрения, чтобы, как сорняк, бурно прорасти и вырваться на сцену.

Осинов деликатно, умело переговорил со Слепиковым о «Сирэни», что означало, что до разбора недостатков пьесы дело не дошло. Завлит владел инициативой и в решающий момент сверхтонко объявил главному режиссеру, что Сирэнь хочет поставить лично жена самого и что она была бы признательна Слепикову за поддержку ее кандидатуры. Слепиков тонкий намек понял, но сказал, что подумает. Думай, подумал Осинов, думай, деваться тебе некуда.

Завлит оказался прав.

Через полчаса в перерыве репетиции Мольера, когда отдыхавший Армен прямо в зале пил чай, Слепиков удалился в коридор и позвонил директору Романюк.

И сказал, что пьеса любопытна, что из нее можно бы сделать народный шлягер, эдакий народный карнавал в духе «Любовь и голуби», что он поддерживает проект и ее, Викину, смелую идею самостоятельной постановки. Спасибо, сказала Романюк, большой спасибо и, надеюсь, если что, на вашу помощь. Конечно, заверил Слепиков, держа в уме Армена, если что, я – обязательно.

Едва не запев, Вика поняла, что теперь она не только директор.

Слепиков вернулся в зал и продолжил репетицию. Армену он не сказал ни слова, справедливо подумав о том, что Армен наверняка в курсе и, значит, запрос на «Сирэнь» идет от него самого, чье мнение не уважить он не мог. Еще раз отметим, Слепиков был человеком тонким, и такие вопросы решал тонко.

90

В те дни она была для него сплошным праздником. В театре, на людях с трудом держала с ним деловой паритет, нарушая его только в его кабинете в минуты обеда и чая, дома же – для него одного летали нежные руки и звучали слова, для него одного предназначалась ее любовь, забота и ласка. Плюс Моцарт и Шопен, доставлявшие ему наслаждение нечеловеческое.

Она была сплошное совершенство, он, большой и добрый, не мог ей не верить.

Хорошо, сказал он, когда, сославшись на Слепикова, она снова заговорила о «Сирэни». Хорошо, сказал он, ставь свою, извините за выражение, «Сирэнь», но под моим руководством. Оба были счастливы.

Он ей верил и тогда, когда она, с его, кстати, одобрения распределила роли на Сирэнь. Актеров взяла лучших, в том числе Башникову, Эвентяна, конечно, своего Шевченко, не взяла Саустина, ну это уж, как говорится, было совершенно справедливо, тягаться с жизнью даже самый гениальный режиссер не в силах.

Он предложил ей помощь в постановке – отказалась. Это было принципиально, и он оценил. Она все хотела сделать сама: новый подарок ему и новую славу его театру. Хотела, чтоб он любил ее еще больше. Она забыла о том, что любовь не бывает большой или маленькой, забыла, что бывает либо любовь, либо все другое и совсем не то.

Мама Марина обещала дочери не только суперкостюмы для хлопцев и панночек, она вызвалась оформить весь спектакль в целом в духе ночи над Днепром с ароматом сирени. Все складывалось удачно. В квартире Армена шептались тихие слова.

Довольны были не только худрук и директор – еще двое. Саустин, как увидел на доске объявлений план на «Сирэнь», тотчас позвонил Осинову и пригласил дружка на пиво. Где с порога заявил, что Шекспир в деле и что он бессмертен; не потому, что Шекспир бессмертен сам по себе, но бессмертны люди и преступления, которые он запечатлил. На себя посмотри, старичок, подумал Осинов, но глубокую эту мысль озвучивать не стал, поскольку сообразил, что сам такой же. Выпили за Шекспира, обоим было приятно оказаться в его новой пьесе.

91

Репетиции Сирэни начались сразу после премьеры Мольера. Армен в роли Людовика отхватил в прессе и в сети привычную дозу восторгов. Симпатии публики в итоге спектакля оказывались не так, как задумано было у драматурга, на стороне Мольера, но и на стороне мудрого Людовика в исполнении Армена. Король сцены сыграл на сцене короля жизни, и, кажется, превзошел его властью над людьми, то бишь, публикой.

Армен отнесся к удаче спокойно и привычно, то есть, никак, потому, что не Мольер интересовал теперь большого артиста, совсем не Мольер.

Первые дни репетиций Сирэни он приходил на работу в приподнятом настроении. Дома накануне видел, как углубленно, настойчиво метит бумагу заметками и рисунками мизансцен Вика, не мешал ей советами, давал возможность все делать самостоятельно и верил в театральное чудо.

Она делала, она старалась, но велик был Шекспир и хитростью своей не уступал ему Саустин.

На пятой репетиции приподнятость настроения Армена превратилась во впадину. Он включал видео трансляцию сцены и через несколько минут с ожесточением выключал. Выпивал коньяк любимых гор, курил сладкую, старался прогнать от себя горькую тоску. То, что он видел, то, что она творила на сцене с артистами и «Сирэнью», было не просто плохо. Это было ужасно.

«Сирэнь» была кошмарна, Викина режиссура, если можно было так назвать то, что она требовала от актеров, определению не поддавалась вовсе. Отстой, чистый непрофессиональный отстой.

Он ломал немолодые пальцы, он терпел до вечера, не желая портить в обед японский аппетит и распугивать любимый театр криками на директора. И за рулем по дороге домой был молчалив, аккумулятор недовольства заряжался в нем медленно, но верно. Она чувствовала, что-то в нем не так, пыталась расспрашивать, теребила его вопросами, пыталась рассмешить, щекотно и нежно задувая ветерок дыхания в кавказское ухо – все было напрасно, он вертел головой, коротко отнекивался и молчал.

Но дома устроил ей суровую семейную чистку на профессиональную тему. «Я все видел, – сказал он, – оставь это дело, брось, золото мое, не твой это формат, театр не музыка, театр – грязь и грубая жизнь людей, оставь, и тебе, и мне, всем будет легче, пожалей себя, меня – пожалей нас с тобой», – так сказал он ей, стараясь, что было для него особенно трудно, оставаться в разборке дружелюбным и мягким.

Она усмехнулась, коротко и ярко.

92

И он понял – знал ее уже как любимую книгу – что с места она не сойдет, даже если он навсегда переедет ее судьбой.

А еще она сказала, что подглядывать за чужим интимом низко, и что, как говорится, дуракам полработы не показывают и что она будет продолжать репетиции до премьеры и победы. А про себя подумала, какой он смешной ее любимый котик, ведь все, что она делает, она делает для него, и как он этого не понимает?

Он не успел среагировать на ее доводы, как она прибегла к главному, универсальному женскому средству: раскинула руки и сказала: иди ко мне.

Он забыл обо всем, он нырнул в эти руки, надеясь найти в них спасение, мир и покой.

Но не нашел в них ничего.

В течение следующих, трех тяжких сердечных минут он думал о себе плохо, как думает в подобных случаях о себе каждый мужчина, он ставил на себе крест, дубовый и бесповоротный – но она снова сумела его утешить, и он понял одну простую вещь: пока он с ней, он живет. «Попробуй не спорить со мной, котенок, – сказала она ему, – доверься мне, увидишь, все будет классно и с тобой, и с „Сирэнью“, и с театром». Упоминание «Сирэни» заставило его скривиться и испортило настроение, но он вспомнил мамин совет терпеть, и стерпел.

Репетиции продолжились и завтра, и послезавтра – вообще. Он поглядывал за ними из кабинета, мучился, словно давился прокисшей долмой, и ждал, чем все кончится. Каждый вечер дома Армен едва сдерживался, но заставлял себя утешаться компромиссной русской пословицей. «Куда кривая вывезет», повторял он себе и дивился народной мудрости. Ведь куда-нибудь она действительно вывезет?

Но однажды ночью, прислушавшись к ее уютному посапыванию рядом, он вдруг задал себе холодный вопрос, потребовавший от него такого же холодного ответа. А талантлива ли она? – вдруг спросил себя Армен. Но, если «да», то как может человек талантливый восхищаться глупостью «Сирэни», как может требовать ее постановки и сам ставить? Значит, «нет»?.. Э-э, а как же музыка? А может… и в музыке она не талантлива? Может все ее пассажи и беглые пальчики идут не от души и чувства, а только лишь результат муштры и механических повторений? Но, если это так, если так… то какого черта ты – всенародный и признанный – с ней, а она с тобой? Вспомни маму, вспомни, что она говорила: ищи талантливых, лепись к ним, от не талантливых беги, с ними жизнь скучна, обыкновенна, никому не нужна такая разсъеденная жизнь…

Он прогнал от себя подобные размышления, но они вернулись к нему следующей ночью и стали посещать как навязчивые гости.

Как-то днем, в перерыве постучали и вошли к нему артисты. Эвентян и Шевченко, корифеи, с которыми он начинал, которым доверял как себе.

– Безобразие все это, – сказал Шевченко. – Мы не можем…

– «Сирэнь – позор!», так пьесу назвать надо, – добавил Эвентян. – Надо что-то делать! Надо прекратить!

– Я подумаю, – мрачно ответил Армен. – Идите, работайте пока.

Он думал и сомневался. Но репетиции, между тем, продолжались, терпения ему пока хватало. Как хватало и душеспасительных вечерних бесед за домашним чаем, когда Армен, пытаясь ей что-то по-доброму растолковать, объяснял, показывал, даже играл кусками «Сирэнь» и пугал, что придет на репетицию лично – чего она испугалась и категорически ему запретила. Во всем остальном она охотно с ним соглашалась, была обворожительна и певуче звучал ее голос, она кивала, улыбалась и обещала, и он успокаивался, но только до утра. Утром целовал ее на счастье, желал удачи на репетиции, и они расходились, он шел в кабинет, чтоб подглядывать на видео ее работу, она шла на сцену к артистам.

День начинался с надежды.

Но уже через час он видел на экране все ту же убийственную картину репетиции и снова вспоминал маму.

Осинов и Саустин недоумевали.

– Ни черта не стоит твой Шекспир в двадцать первом веке, нынешние люди закалены хамством, враньем и отсутствием совести, – настаивал за пивом Саустин. – Шекспир наших людей не достанет.

– Не спеши, – хрустнув пивным сухарем, остановил его Осинов, – Шекспир не скорая помощь, Шекспир, по сути, гробокопатель, кого-нибудь он закопает, кого – мы оба его знаем и хотим.

– Надеюсь, не до смерти? – спросил Саустин.

– Не знаю, – ответил Осинов, – Шекспир слишком велик и непредсказуем, поручиться за него не могу. А деду помочь бы надо…

93

Терпение – воздушный шарик, рано или поздно – лопается.

Тем утром Армен увидел такое на мониторе видеокамеры, что терпение в нем кончилось, вышло все, сдулось, переплавилось в нечто другое и, словно жидкость, перелилось в емкость совсем другого названия. Емкость черной кавказской ярости было написано на ней. «Немедленно вмешаться, положить конец позору!» толкнула его сорвавшаяся с пружин мысль, он вскочил и бросился к двери кабинета.

Дверь охнула, как живая, но не уступила худруку ни пяди.

Толкнул ее, чтоб выйти, сильнее, – обычно послушную, плавную, вовсе не тяжелую дверь, – она снова не поддалась. Он двинул ее еще раз, уперся в нее двумя руками, навалился плечом – дверь скрипнула, изогнулась, но с места не сошла.

Закрыт, мгновенно сообразил он.

– «Рабинович, зачем вы сделали обрезание?» – как обычно, в шоке спросил себя Армен дурацким любимым анекдотом и тотчас себе ответил. – «Ну, во-первых, это красиво», – и надолго задумался…

Закрыт снаружи, и ключ выброшен со скалы в глубокую черную реку, вдруг шевельнулся в голове эпизод какой-то богатырской сказки, но он и его тотчас из воображения изгнал. Закрыт? Но как, кем? Уборщицей Сарой? Вряд ли. Сара переспросит несколько раз, заглянет, убедится, что нет никого и только тогда. А он закрыт, именно закрыт – не захлопнута дверь, но закрыта поворотом ключа извне. Закрыт, но кем?

Еще раз задал себе этот вопрос и понял кем. И понял для чего. Взглянул на экран монитора и увидел, что безобразие репетиции продолжается. Артисты скачут по сцене в мешках и громче всех такой режиссерской находке смеется она, автор.

Шустра, подумал он. Ловка и сообразительна. До японского обеда еще три часа, раньше она не появится. Все сделала для того, чтобы я не мешал. Умно, усмехнулся он, очень умно. Чтобы я не мешал чему? Отстою и паскудству, от которого бледнеет сцена.

Позвонить кому-нибудь надо срочно, подумал он.

И позвонил первой, понятно, кому. Не ответила. Перенабрал еще раз – те же грабли. Знал, телефон всегда при ней и близко к уху – ведь видит, слышит и молчит – значит, его догадка получила подтверждение. Что делать? – зудело в голове – что делать? Набрал телефон Кати, завтруппой, у нее есть ключи, набрал и огорчился – у Кати сегодня выходной. Кому бы еще? Иосичу! Можно, завлит быстро прискачет. Но и сообразит быстро, кто и зачем запер худрука в кабинете. Не надо Иосича. Позвони на пост охраны, у них точно есть ключ! А, впрочем, стоит ли? Стоит ли раздувать происшествие из такой ерунды? А может, забыла, может, сделала это по ошибке, автоматически?

Поступил разумно. Заставил себя смотреть кошмарную репетицию «Сирэни», но хватило его не больше, чем на десять минут. Выключив монитор, матюгнулся и снова попробовал дверь. Заперта.

Полтора часа оставалось до обеда.

Любимый Чехов, разрешенная доза височки, сладкая сигарета и футбол по ТВ – спасибо им, отняли еще час. Скоро она придет, скоро, скоро, скоро настанет час ответа!

Ни Чехов, ни футбол не смогли заглушить в нем продолжения недавних о ней рассуждений.

Если она не талантлива, думал Армен, если все делает не так, как надо, спорит, бьется за Сирэнь, перечит во всем, а вдобавок, закрывая меня на ключ, рискует мною и позорит перед театром, то кто она для меня, мама?

Ответ мамы не заставил себя ждать, но был так по маминому резок и категоричен, что Армен сперва отодвинул его, не взял в соображение.

Когда два часа спустя, наконец-то, ожил замок, и она явилась изваянием в двери, он гениально перевоплотился и сыграл возможно лучшую, самую трудную роль в карьере.

Он не сказал ей ни слова упрека. Он заставил себя улыбнуться. Сыграл хладнокровную мудрость. Сыграл кавказца и старейшину. Загнал обиду внутрь. Но, как принято на Кавказе, до конца обиды в себе не уничтожил, отложил в память.

– Котенок, – спросила она, – ты скучал? Ты ждал меня?

Когда она впервые назвала его котенком, он, словно, споткнулся и сказал ей, что терпеть не может сладкой пошлости. Она замешкала с ответом всего на минуту и выстрелила в ответ, что его «золотце», обращенное к ней, словечко не меньшей сладости. Он хмыкнул, но смолчал. Она была права. «Котенок» получил право на жизнь.

– Я смотрел репетицию, – сказал он ей сейчас, потому что нужно было как-то продлить разговор. – Я смеялся.

– Очень хорошо. Я пришла, и сейчас мы с котенком будем обедать.

– Зачем ты меня закрыла?

– Котенок, ты еще не кот. Иначе бы понял, что закрыла я тебя ради твоего же спокойствия. Чтоб разные дураки не нервировали твой сахар, не мешали тебе думать, чтоб ты смог, как актер, заняться собой. Ты занялся?

– Занялся. Спасибо, – ответил он, но интуицией охотника почувствовал: врет.

Закрыла, чтоб обезопасить себя и репетицию, чтоб не ворвался, не наломал дров, не уволил всех подряд – не исключая ее самое! И уволю, если понадобится театру. Уволю!..

Она, спеша, накрывала на стол спасительно-полезное японское. Тему «Сирэни», чувствуя ее уязвимость, нарочно не открывала. И он молчал. Ел невкусную японскую траву и молчал. Все ему было ясно. Почти все.

Домой ехали молча. Все слова были фальшивы. Разноцветная Москва за окном теребила глаза, но не привлекала внимания, оба насупленно ушли в себя, думали об одном и том же. «Все кончается?», спрашивал он себя, «Все кончается?», спрашивала себя она.

В тот вечер ситуацию удалось удержать на краешке взрыва. Спасла ее суетливая нежность, забота и уход, как за инвалидом, ее музыка и ее неслабая грудь, на которую она сама возложила его руку – возложила и шумно-притворно задышала.

– Смотри, – сказала она, – как сердце бьется. Чуешь? Это ты меня так напугал. Выражение твоего лица, когда я с репетиции вернулась. Не надо так, котик, не надо, не пугай свою киску…

Он промямлил что-то неразборчивое и пошел в ванную. Терпеть не мог пошло-сладких сю-сю. Воротило.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.