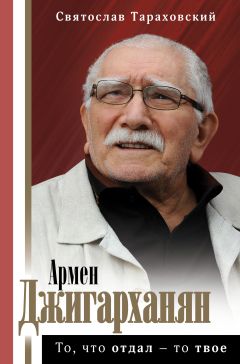

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)

77

Так и сказала ему в дороге, пока он гнал машину домой по блестевшему в темноте асфальту, мимо мелькавших перекрестков и светофоров.

Долго молчала, не стерпела.

Но он был к этому готов.

– Зачем ты это сделал, Армен? – негромко спросила она, так негромко, что звук ее голоса более походил на шипение.

– Все сделал верно, золото. Если б не твое настойчивое неприятие, сразу бы не назначил – ты сама нажала на газ, ты все ускорила. Никогда со мной не спорь. Особенно на людях.

– Ну, конечно, у нас демократия, свобода волеизъявления, свобода слова…

– Последнее слово – мне больше нравится.

– Издевайся, издевайся…

Она упорно смотрела в боковое окно – не на него, и это было серьезно. Она была обижена, а он не любил выяснять отношения с женщинами. В каждой он видел маму и потому сразу тушил разговор.

– Понимаешь, он хороший парень, пользу принесет нашему театру, – мягко сказал он.

– Твоему театру! Он мой враг, он твой враг!

– Просто он твой бывший муж. Вот причина.

– Он козел!

– Талантливых врагов уважаю, хотя допускаю, что он козел. Но талантливый козел! Чувствуешь разницу?

– Если ты его уважаешь больше меня, то тогда кто я для тебя?

– Ты? – он задумался, он чуть дольше обычного выдержал паузу, чтобы сделать важное актерское заявление. – Ты прекрасный директор, ты великолепный музыкант, ты – любимая жена.

Его последний ответ пришелся совершенно к месту. Вика тоже не любила скандалить с мужьями. Мужей она любила любить, и сама на любовь охотно велась. Любовь была самое для нее главное.

Ладонь свою, в знак мира, как обычно, положила на кулак, обнимающий головку рычага переключения передач, и умиротворенно притихла.

Он был доволен, что непогода, не разыгравшись, миновала, он даже ей улыбнулся и снова сказал спасибо всем великим режиссерам, что учили его самообладанию.

Не знал он, что про себя она все же думала, что назначение Саустина есть мина, что рано или поздно она рванет и принесет беду.

Но в ту ночь он любил ее так порывисто, так пылко, так по-юношески безустанно, что это ее совершенно покорило. Черт с ним, с Саустиным, подумала она на рассвете, пусть пока дышит и растопыривает пальцы. Пока.

78

После удачной премьеры Нерона театр встал с колен.

Народ пошел.

Сарафанное радио, усиленное интернетом и смартфонами, сделало свое дело, добрые сплетни и очное общение на работе, в гостях, на транспорте и рыбалке, когда ну вот совсем не клюет, тоже никто не отменял. Новость полетела, поехала, понеслась по проводам и без, передавалась людьми здоровыми и не очень.

Армен снова в блеске, утверждали сплетни, он еще далеко не отстой, он гигант и мудрец, видеть и слышать которого на сцене – круто.

К сплетням быстро присосалась похвальная критика, и образовались очереди желающих театралов, и, соответственно, вспухли театральные счета в одном приличном банке. И тогда Армен распорядился: сразу раздали артистам премии, затеяли небольшой ремонт в санузлах и с радостью поглядели в будущее.

Златые дни.

В развитие успеха Армен немедленно поручил Слепикову начать репетиции своей любимой пьесы. Булгаков! «Кабала святош»! Когда-то у Эфроса в этом спектакле Армен играл Мольера и имел успех, теперь мечтал сыграть его оппонента, короля Людовика ХIV, короля-солнце. О, это будет достойная роль, достойный финал артистической карьеры, думал он. Король мудр и я, пожалуй, тоже мудр, оба мы понимаем, что любой успех ни черта не стоит по сравнению с самой жизнью – вот это я буду играть. А также то, что прошедшая жизнь старика всегда значительней, интересней и слаще жизни будущей, не состоявшейся, которая может не состояться вообще – это я тоже буду играть, думал Армен.

Пьеса предполагала глубокие размышления, терзания, предательство и тоталитарные обиды Мольеру, которые, несмотря ни на что, заканчивались победой достоинства и чести художника над интригами и мышиной возней власть придержащих, победой на все времена.

Марина придумала артистам тонкие костюмы из полупрозрачной марли – больше прозрачные, чем непрозрачные – которые тотчас вызывали аплодисменты. Мольера Слепиков поручил Саустину, с чем сразу согласился Армен, Башникова получила главную женскую роль, Эвентян и Анненков соответственно играли подлых королевских стукачей. Все были при любимом деле, все шло хорошо и даже Армен завелся: решил сыграть короля-солнце так, чтоб ненавязчиво устроить мастер-класс для молодых неопытных артистов. Знал, они обожают с ним играть – балдеют от его партнерства, его импровизации, его свободы, его умению слушать партнера, его любви к деталям, его неспешности на сцене – все, что он делал на сцене было для них, молодых, важно. Знал также, что когда-нибудь они с гордостью будут рассказывать следующему театральному поколению, что когда-то играли с самим Арменом… так, как теперь он с придыханием и святостью вспоминает Эфроса, Гончарова, других великих. Знал главное: если заботишься о смене и молодежи – живешь вечно…

79

Но… сахар, сахар – сахарок, сахарище! – чудовище тоже не дремало и делало свою работу. После второго инсульта чудовище сахара стало главной проблемой Армена и театра. Оно скакало и прыгало, совершало козлиные кульбиты, смеялось над его обладателем, портило ему кровь, пугало распадом и гибелью, и тогда лучшие медики, вооружившись наукой и уважением, пришли на помощь любимому народному артисту. Сражение было долгим, но окончательная победа не наступала. Чудовище утихомиривали диетой, стреноживали лекарствами, усмиряли инъекциями инсулина – оно замирало, умолкало, но не более чем на полдня. Через полдня сахар снова тряс козлиной своей бородищей, смеялся, блеял и требовал глюкозы, а, попутно требованиям, в охотку живился мозгом, сердцем, сосудами, печенью – готов был обглодать и слопать любой орган того, кто гостеприимно предоставил ему в организме приют. И лопал… Много гадости обитает в человеческой плоти – сахарище едва ли не самая гадкая гадость.

Да и не в том только гадость, что козлище сахар губило органон – оно губило характер, память и нервы, оно деформировало личность.

Непонятные вещи происходили с Арменом, впрочем, непонятные только поначалу и только непосвященному.

Работали однажды репетицию Мольера. Назначено было на одиннадцать утра, Слепиков и основные артисты были на сцене, остальные, включая наблюдающего худрука, сидели в партере.

Десять минут двенадцатого в зал, задыхаясь, с улыбкой влетел Никитин.

– Здравствуйте, господа! – крикнул он всем. – Здравствуйте, здравствуйте! Извините, как говорится, за небольшое опоздание!

– До свиданья! – с ходу ответил ему Армен. – Вы здесь больше не работаете! Не в спектакле! Я имею в виду театр!

– Нет, ну как? За что? Извините меня, пожалуйста! Знаете, такие пробки!

– Главная пробка у вас в голове! – крикнул Армен. – Покиньте сцену, не мешайте процессу!

Впавший в шок Никитин попятился и исчез навсегда.

Публика заинтересованно смолчала. Саустин переглянулся с Осиновым.

Русский театр – крепостной театр, вспомнил Осинов слова Армена. Барин и палка, вспомнил Осинов, барин и палка, именно в таком сочетании русский театр достигал наивысших результатов. Барин и палка плюс сахар, подумал про себя Осинов, но вслух ничего не сказал…

Репетиция продолжилась. Больше никто и никогда не опаздывал. Виктории было жаль Никитина, но вступиться за него она не решилась, подумала только, что Никитину не повезло и что лучше бы он уволил Саустина.

Она понимала, что происходит с Арменом, старалась быть с ним мягче, терпимее, прощала ему срывы и грубость потому что знала, каков он на самом деле. Ночью, вместо секса, придумала нежную игру, которая ему пришлась. Маленьким своим кулачком обнимала, обвивала его указательный палец, слегка постанывала, охала, пританцовывала и заканчивала такое соитие так, как обычно его заканчивала. Оба засыпали счастливыми и оставались такими до утра, когда парадом его настроения снова принимался командовать козлище сахар.

И по утрам ему разонравилась ее еда. Она в легком веселеньком халате как обычно прыгала под записи его любимого Моцарта по кухне, готовя для него особый, утвержденный врачами завтрак. Когда он выходил из душа, на столе на синих фарфоровых блюдах уже лежали особые зеленые яблоки, болгарские перцы, кровавая морковь и японские водоросли. Плюс его любимая овсяная каша, красная рыба с салатом и зеленый чай.

О, она помнит тот день. День, который, увы, стал повторяться.

Яблоки и перцы совсем не пошли, водоросли, поморщившись, попробовал – отодвинул, кашу вообще есть не стал, хлебнул пустого чая и объявил, что пора в театр. Она заволновалась. Что не так? Она заставила себя съесть овсянку, которую не любила, готовила специально для него. Каша, как каша. Да, обычная, да, не очень вкусная, но такая полезная.

– Армен, – сказала она, – ты совсем ничего не съел.

– Потом, – сказал он, – после, сейчас не хочется. Сделай мне укол и поедем в театр…

Сказал и замкнулся, не желая продолжать разговор – она знала его и такого, знала, что сейчас лучше промолчать. К месту вспомнила его слова: «сначала подумай, потом помолчи…»

И способные артисты быстро заучили его алгоритмы.

В те дни, когда сахарное козлище брало в нем верх, к худруку никто ни за чем не обращался. Ни по поводу новой роли или ввода в спектакль, ни с идеей новой пьесы, ни за содействием по детскому саду для ребенка, ходатайством для театрального института или, не дай бог, по поводу звания, премии, зарплаты. В театре научились ждать, когда кончится приступ, когда хозяин и отец родной Армен при встрече снова скажет тебе «талантище» или «золото мое» или «целую, сама знаешь куда», облагодетельствует и поможет. Барин и палка, барин и палка… Драматический Театр под его руководством приобрел специфику, шутили остряки артисты в уборных: театр драматический превратился в театр драматических ожиданий… Кстати, заму Саустину такая шутка не нравилась, о чем он спокойно сказал Осинову и, напугав его, спросил, не он ли автор шутки?

Но однажды те, кто ждал просвета, испугались, что не дождутся просвета никогда.

80

Сахар подскочил в гору так, что пришлось Армену распластаться на больничной койке.

Его лечили лучшие врачи, и он не жаловался.

Встречал Вику жал руку, суровел, вспоминал маму, думал о несыгранной «Кабале святош», мечтал все-таки сыграть, понимал, что вряд ли сыграет, но не жаловался, молчал. Мужества, как и самоиронии, кавказскому мужчине хватало всегда.

И она не пала духом. Женская выживаемость, женская, данная ей природой приспособляемость к жизни пробили в ее механизме сигнал тревоги и силы ее умножились кратно.

Все успевала. С утра, приготовив для него завтрак, неслась в больницу. Сестрам – приветы, врачам – поклон и беседу, нянечкам – здрасьте, и вперед, вперед, к нему. Знала, ждет.

Он всегда ее ждал. Лежал на койке с закрытыми глазами и, как охотник, предвосхищал удачную охоту. Сейчас она войдет, приблизится и попадет в его капкан. Он коснется ее кипятка, ощутит трепет, прилив, силу, восстанет, и прощай больничка, прощайте врачи, помощники смерти.

Борода была седая и колючая, но любимая, родная.

Процедура, как он и предполагал, была целебной. Он коснулся ее кипятка и мужество его окрепло.

И первое, что он сделал после лечебного поцелуя, отодвинул в сторону цветы.

– Никогда не носи мне цветы, – сказал он.

– Почему? – наивно спросила она. – Они такие красивые.

– Рано, – ответил он и посмотрел на нее.

Урок был усвоен мгновенно, она смутилась.

А дальше говорили о театре.

Говорила, в основном, она.

Он слушал, вставлял замечания, советы, считал, что больничка принесла ему пользу в том смысле, что лежа на койке, многое сумел передумать, переосмыслить и что теперь в театре все будет по-другому. Тем более, что, по словам врачей, прогноз на выздоровление благоприятен.

Она слушала его во все уши, смотрела на мудрое живое лицо и замечала как алчно трутся его глаза о ее полные коленки, обтянутые черными чулочками. Трутся и все? А где слова, которые она так любила? Она ждала от него совсем других слов, но они не произносились, и это все больше ее обижало. Ни разу не спросил о том, каково ей в одиночестве, как она вообще пребывает в пустом доме и холодной постели, не скучает ли, не зовет ли его ночами? С грустью поняла: его больше интересует не она, не ее любовь, но театр – он был главным ее соперником, его величество театр, проклятое богом лицедейство.

Последний удар заточенным острием ненароком нанес ей тогда, когда спросил о своем заместителе, о Саустине. Нашел время и место, спасибо. Нормально, ответила она. Работает, репетирует Мольера, ждет тебя.

– Скажи мальчику: пусть придет, – сказал он.

– Скажу, – кивнула она, заранее решив, что ничего Саустину не скажет.

Он понял, ей противно. Передал привет папе Богдану и маме Марине и умолк.

Она поцеловала его на прощание и поняла: Саустина все-таки следует изгнать. Первым шагом к этому стало то, что, по ее просьбе, никого кроме нее к Армену не допускали.

Она поняла то, что некоторое время назад решили насчет ее театральной судьбы Саустин и Осинов.

Интрига крепла. Шекспир был бессмертен. Шекспир ждал своей очереди.

81

В театре, пока его не было, она работала за двоих. Так она для себя решила.

Обязанности директора никто с нее не снимал, и она вовсю их исполняла. А еще, поскольку была ближе всех к худруку, пришлось влезть в дела сугубо творческие. Да, был Саустин, зам, и все это знали. Но знали также то, что она жена, что каждый день бывает в больнице и к кому же, как ни к ней, обратиться с непосредственным художественным вопросом для того, чтобы уже завтра получить от нее ответ напрямую от Армена.

Саустин командовал на сцене и бог бы с ним, в жизни артистов главной стала бывшая пианистка, завмуз, а ныне директор Романюк.

Отсюда полшага до ролей и распределения, который она проделала в несколько дней.

Абсолютная власть – инфекция липучая, быстрая как вездесущий вирус, пожирает молниеносно как тяжелая синтетическая наркота – привыкнув к ней, любая другая, ограниченная здравым смыслом власть, делается для носителя власти пресной, неинтересной, даже ненужной.

Теперь она в радость и всласть командовала труппой, вела репертуар, назначала спектакли, снимала артистов и даже увольняла. Мало кто из артистов решался с ней спорить, большинство кивало и покорно соглашалось – она сумела им внушить, что всего лишь выполняет распоряжения худрука. Саустин поймал ее в коридоре и попытался возразить.

– Не зарывайся, – сказал он. Перебираешь, Романюк.

– Так надо, – сказала она. – Так хочет Армен. Позвони, если не веришь.

Сказала так, потому что знала, что симка и смартфон у Армена новые и проверить не сможет никто. Рискованная игра в легкое вранье – так она считала – понравилась ей, она входила во вкус.

Главное для нее было одно: чтобы в театре Армену было хорошо и спокойно работать. Значит, должен был порядок, который она должна обеспечить, и совсем не должно быть споров, склок и халтуры. Никитина она уволила окончательно, вздохнула, пожала руку, сказала слова, но уволила, Эвентяна за споры со Слепиковым с роли в Кабале святош сняла и назначила вместо него уравновешенного Анпилогова.

Тишина и покой, все для Армена. Потому что узнала от врачей, что сахар прыгает от нервов. Пусть вернется и пусть узнает, что все, что она делает – для него.

Любовь двигала ею. Музыка и нежность. Дивные гармонии, посвященные Армену, все еще звучали в ее душе.

Чтоб окончательно обеспечить его покой, распорядилась поставить в его кабинете камеру видеонаблюдения – теперь из своего кабинета она всегда сможет его увидеть и, если надо, быстро прийти на помощь. Все – для него.

А еще в его дверь врезала новый замок, чтобы кабинет закрывался и чтобы не каждый всякий, от нечего делать, мог повернуть туда ноги.

О том, что в кабинете худрука камера и новый замок, долго никто не знал, ни Саустин, ни Осинов, ни сам Армен.

Виктория Романюк радовалась: поставила задачу и выполнила.

Не понимала, что покой художника и живая муза театра две вещи несовместные, вместе они не живут.

Не понимала, что, изолируя Армена от театра и жизни камерами, замками, ограничением простого доступа к нему театрального люда, она готовит собственную гибель.

Не понимала, что если вы все делаете по умному и с самыми добрыми намерениями, это еще не значит, что вас не накроет катастрофа.

И однажды на сиротском рассвете после бессонной серой ночи, вспомнив Армена, она спросила себя: чем еще, кроме покоя, она может ему помочь? Что еще ему требуется для счастья?

Вопрос был нетруден. Она сама себе сразу ответила: ему нужен новый успех. А за ним – еще один и еще… Знала, что любой, самый громкий театральный успех – преходящ, через месяц выдыхается, через полгода театр без успеха уже смердит, и в высоких кабинетах начинают морщить лбы и задумываться.

Успех его театра как и победу на его любимом футболе нужно было каждый раз завоевывать заново.

Она поняла: нужна забойная пьеса и крутой режиссер.

Пьеса, пьеса, пьеса, с нее начнем, продолжала размышлять Вика. Где ее взять, откуда?

Неоткуда. Не от Осинова же.

Откуда? Откуда?

И вдруг бессонная ночь молнией озарила мозги, и сверкнувшая идея показалась свежей как первая капля долгожданного, после засухи дождя.

Разом схватила телефон и одежду. Так и одевалась – хотя это было неудобно – с телефоном в руке.

Через час сидела, пила кофе у батьки Богдана и мамо Марины. Спрашивала:

– Ты мэне слухаешь, тату?

– Слухаю, – отвечал Богдан.

Он прихлебывал кофе и закусывал салом.

– Помнишь, как мы гоготали, тату, в театре Леси Украинки? Как тую пьесу кличут, помнишь?

– Я помню, – вступила мама Марина. – «Сирэнь» та пьеса. А шо?

– Нужна мне та «Сирэнь», – сказала Вика. – Аж во как, пид самое горло.

– О! – удивился Богдан. – А на черта?

– Так поставим ее. У Армена. Я чую, она здесь прозвуче. «Сирэнь». Под столом воня, на столе пахня. Самое воно.

– А хто режьиссер? Твий бивший?

– Так найдем. Я найду.

Папа молчал, думал, откусывал хлеб с салом, прихлебывал кофе. Он был строителем, но в театре понимал сильно. Когда-то в киевском театре он лично делал капитальный ремонт, и завлиту пану Опрышко очень понравились в кабинете новые обои в крупный красный цветок.

– Какого биса москалям украинску пьесу? – размышлял Богдан. – Шо они в ней разумиют?

Однако желание дочери было для него законом.

– Ты слухаешь мэне, тату? – настаивала Вика.

Богдан, как учили его в пионерском детстве, перевернул пустую кружку из-под кофе верх дном, опустил на блюдце и сказал:

– Пьеса буде.

Через четверть часа папа Богдан, выкурив люльку, позвонил пану Опрышко. Обои в красный цветок до сих пор нравилась завлиту, он сразу вспомнил Богдана, пьесу и спектакль.

К исходу дня распечатанная пьеса «Сирэнь» автора Козаченко была у Вики в руках. Обыкновенное цифровое чудо закончилось в традиционном бумажном виде: Армен к компьютеру не приближался, а одобрить пьесу «Сирэнь» должен был только он.

82

Он вышел из больницы как из тюрьмы. Впервые был там за долгую свою жизнь и больше быть не собирался. Лучше сдохнуть дома, говорил он себе, и это не было только фразой.

Кавказский человек всегда мечтает о свободе даже когда толком не понимает что это такое.

Нервничая, путаясь в пуговицах и ремне, оделся, галстук отбросил, напялил любимый свитер, оперся на молодую опору жену и покинул одиночную камеру, то есть персональную палату.

Даже больничный коридор был для него свободой. И стесанная тысячами ног лестница вниз к входному вестибюлю тоже была свободой, и горячее, на прощание рукопожатие главного и лечащего врачей тоже было предвестником воли, а свежий воздух больничного парка, который он втянул до рези в легких, конкретно врезал по шарам, то есть, пардон за банальность, опьянил как кавказское вино.

Но не на свободу в конечном итоге он был доставлен, а туда, где даже сильнее свободы жаждало оказаться его сердце. Она, ревнивая, почувствовала это, она это приняла.

Не задавая более вопросов, он был привезен в театр.

Он поцеловал ей руку.

Он вдохнул родного воздуха кулис, ожил и огляделся. Внешне мало что изменилось. Изменилось лишь одно, самое главное, и он, чуткий старый охотник, сразу это почувствовал.

Его обнимали, ему радовались, его благодарили за возвращение артисты, но, если раньше в его присутствии ее почти не замечали, то теперь, как это не было для него странным, больше внимания уделялось ей. Что она скажет, как скажет, на кого посмотрит – его ревнивое кавказское чутье отметило, что абсолютная власть в театре принадлежала уже не ему. Формально, конечно, ему, он оставался худруком, хозяином и авторитетом, но по сути игра шла по правилам новым. Другая сцена, объяснил он себе, спектакль ушел вперед.

Власть, однажды захваченную, подумал он, никто и никогда не отдавал добровольно. Однако он, если честно, и не попытался сразу власть вернуть.

Был, к удивлению многих, тих и задумчив. Внешне Армен и уже не Армен.

Сидел на репетиции Кабалы на законном своем месте в десятом ряду и молча наблюдал. Со стороны казалось, что спит, однако не спал. Крепко поработал над ним козлище-сахар, многое в нем уничтожил, и требовалось время. Но не смог сахарок уничтожить в нем главного: таланта и строгого вкуса. Все, что он видел на сцене, нравилось ему не очень.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.