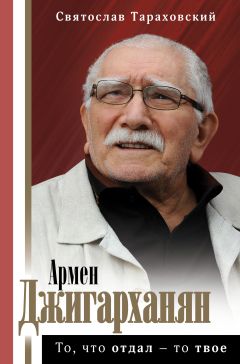

Текст книги "Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое"

Автор книги: Святослав Тараховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)

130

Удача, неверная дама, не пришла, задержалась в пути, передумала, перекинулась, продалась другому избраннику, а вместо нее пришло другое.

Он снова забыл текст.

Понятно, был сбой, холодок в сердце, потеря темпа и полная тишина партнеров по сцене.

– Вау! – сказал Армен, машинально употребив ненавистное ему в обычной жизни новомодное английское восклицание. – Опять обосрался. Извините за слово «опять».

К чести режиссеров Саустина и Слепикова, возмущаться никто не стал, посмеялись, поюморили, что весна на носу, и мысли короля, наверное, уже повернуты в сторону любимой Мальорки и голубого моря и на фиг ему сейчас любимые подлые дочери, и что вот сыграем премьеру и айда: проводим короля до самолета, а может, и до самого моря!

И он посмеялся вместе со всеми, репетиция продолжилась и инцидент вроде бы сошел с рук.

И только вечером, когда остыли нервы и прояснились после репетиции мозги, режиссерская пара плюс Осинов за чашкой кофе в полупустом галином кафе призналась себе, что ситуация с Лиром – комедией или драмой неважно – херовенькая.

Армен уже не тянет, господа, и это для спектакля опасно – вот был смысл общей тревоги, высказанной почти шепотом по ходу кофепития. Премьеру необходимо обезопасить от сюрпризов – таким был вывод. «Риск, большой риск, ребятишки, что во время премьерного спектакля… – все, молчу, молчу!» – остановил себя Саустин, но всем было понятно, что он имеет в виду. И сразу дружно было решено, что надо срочно найти и ввести на роль Лира кого-то на второй состав. Правильно, опять единодушно согласилась художественная головка театра, но скажите конкретно, спрашивали они друг у друга – кто, кого? И хором, перебивая друг друга, крутили – вертели кандидатуры, ответа не нашли и отложили вопрос. Понадеялись на плодотворную в этом смысле ночь и на свежее завтрашнее утро. Всех напугало, что подходящего артиста найти в разговоре не удалось – ни сразу, ни после пяти чашек кофе, отягощенных двумястами граммами коньяка на каждого. Анпилогов, Эвентян, Анненков, Гордиенко – назывались достойные фамилии, каждая была хороша и достойна, но, в сравнении с Арменом, каждая выглядела, как блеклый выцветший ситец.

Герои кофепития разошлись в конкретном испуге, не признались в этом друг другу, но каждый знал, что за ночь достойный артист в театре не народится, и это означало, что театру грозит абзац.

131

Самое во всем этом новом театральном прикиде – смешном и трагическом одновременно – заключалось в том, что больше всех других и прочих собственного срыва на премьере боялся сам Армен.

Он жил на сцене долго и помнил, как валились великие мхатовские артисты, как срывались премьеры у Эфроса, как падал в начальственную бездну увольнения замечательный Гончаров, как поначалу страдал от нелюбви власти Захаров. Общее ощущение такого театрального страха давно уже вселилось и жило в его актерском организме.

Он не хотел этой премьеры. Боялся. Чувствовал, что энергетически не потянет. Спрашивал маму, но и она в ответ сомнительно качала головой. Не сдавайся, вот и все, что она говорила, но этого совета было ему мало.

Он частил себя за то, что согласился выйти на сцену дураком Лиром. Боялся радикальной режиссуры Саустина-Слепикова. Боялся буквоеда – шекспироведа Осинова. Боялся партнеров, сумасшедших, неталантливых, не очень образованных артистов. Боялся современной публики и – ура, ура, ура! – современных поклонников театра типа народного умника Ивана Степаныча с его неограниченной жаждой красоты жизни.

Но больше всего он боялся, что режиссеры начнут искать в труппе второго исполнителя на Лира – он не был на кофепитии после репетиции, но он хорошо знал законы театра.

Второй состав стал бы для Армена унижением, во всех великих спектаклях Гончарова он всегда был единственным исполнителем главных ролей. Дублирующий исполнитель подтвердил бы его неполную состоятельность. Постаревшего, ненадежного артиста следует подстраховать – казалось бы для театра нормально, но он воспринял бы их заглазные поиски второго исполнителя на свои роли как оскорбление и плевок.

Могучий сын гор и этого боялся, но, как принято в России, до последнего давил в себе все страхи и молчал. «Старость – не для слабаков», повторял он любимое изречение Черчилля и продолжал хранить вокруг себя тишину.

А еще он боялся ее. Что однажды она вернется, и он не устоит. Готовил к встрече решительные категоричные слова и знал, что слова обязательно понадобятся не те, другие, которые не приготовишь заранее.

А еще боялся больниц и поганой глюкозы. Вечером после последней, победной репетиции померял дома сахар и молча отложил глюкометр в сторону: его бандитский сахар снова взялся за нож. Снова звонить бледнолицему брату? – так встал для него вопрос, но был пока отложен.

Он спрашивал себя в лоб: не слишком ли много накопилось в твоей жизни страхов? И честно себе отвечал, что, да, пожалуй, да, и, пожалуй, это перебор. Отвечал так только себе и маме, другие ничего об этом не знали. Отвечал так и тотчас снова задавал себе вопрос: что значит перебор страхов в человеке? Не значит ли это, что такому человеку уже пора?.. Пора что – вот какой возникал в нем следующий вопрос. Сдаться костлявой, что уже наточила для него косу, пуганула двумя инсультами сверху и остро прихватила за мякоть аденомы снизу – так сдаться ей, роковой, или пока что уйти со сцены и просто жить? Из двух зол он выбрал бы меньшее, но театр подводить было нельзя, невозможно, запретно.

Однако случилось, придавило и переменило мысли. Когда узнал, что вторым исполнителем на роль Лира все-таки назначен Ваня Гордиенко, первой реакцией была самая простая – уйти. Надоело, устал. Сказать всем спасибо, уронить голову на грудь, попрощаться с труппой, выдохнуть из себя обиду, переступить порог сцены и уйти в другую жизнь. Или не в жизнь.

Однако он и это стерпел, и продолжал репетировать Лира.

132

Однажды ему снова повезло.

Он все-таки встретил.

Точнее, она его встретила.

Охотник подкараулил охотника.

Выследила с утра возле театра и подошла прямо к машине, к его водительской двери.

Не выходить – он в беспомощной, но защищенной западне, выйти – значит, оказаться незащищенным, один на один с нею. Что делать? Что делать, мама?

Надо выйти, не убегать же тебе от женщины, решили совместно мама и он.

Он вышел. Оказался напротив. Один на один. Расстояние – метр. Старое сердце бьется неровно. Еще один его страх воплотился в жизнь. Главное, не смотреть в глаза.

А со стороны казалось – долгожданная встреча. Так, по сути, и было. Для нее. И для него, потому что знал: без этого не обойдется.

Вид у него был мрачен. Сосредоточен и жуток. И смотрел он как бы внутрь себя, там был театр, Лир, товарищи, там было безопасно. Для общения с остальным миром оставался только слух.

– Ты открыл мне глаза на мир, Армеша, – тихо сказала она. – Ты научил меня жизни.

Он молчал. Берег силы. Хотел одного: скрыться. Она не пускала. Расстреливала словами. И обалденным своим видом. Он не видел, чувствовал и знал: взглянет – конец.

– Я ничего у тебя не прошу, – сказала она. – Я хочу быть рядом. Хочу начать с начала. В любом качестве, Армеша… Моя музыка молчит, я погибаю без твоего тепла.

Сыграно неплохо, отметил он, даже талантливо, и даже слегка зацепило.

Мысли и эмоции носились в нем вихрем, сшибались, путались, рвались к действию, и лишь одна высшая команда сдерживала их поток: не смотреть! Посмотришь, лишишься сил, поневоле простишь, и все, все, все повторится, это он знал наверное.

И она прибегла к последнему запрещенному средству.

– Вчера приготовила твой любимый украинский борщ. На второй день, ты знаешь, он еще вкуснее. В доме чисто, тепло, светло, а на кровати свежее белье и любимая твоя подушка. Я жду тебя, Армеша. Жду каждый день. И каждую ночь.

Белье и подушка. И она на простынях.

Живот его разом свело от сладкой мужской боли, остальные мысли тотчас померкли.

Она позвала. Она протянула ему руку. Его рука ожила автоматом и потянулась к ней навстречу.

Но замерла на полдороге.

Как спасение, вдруг вспомнил ее телевизионное шоу. Слезливое, фальшивое, лживое, рассчитанное на сочувствие Иван Степанычей и их жен. Мышцы расслабились, рука упала, все было кончено.

Он шагнул мимо нее – она успела ухватить за рукав и припала губами к его руке. Он попытался выдернуть руку – не получилось.

– Я могла бы, могла бы тебя погубить… дура, вместо этого полюбила… – сквозь слезы твердила она, и срывалась в слезы.

– У меня репетиция, – сказал он.

– Я не уйду, – сказала она, держась за его рукав.

Это было трудно, но он смог и высвободил руку. Взглянул на нее и все-таки сказал:

– Иди. Иди, молодая. Иди, чужая…

Последнее пришлось ей в сердце. Она отступила.

Путь к театру, Шекспиру и жизни был свободен. Больше никогда он не увидит ее воочию, думал он. И ошибался.

Но сейчас она ушла. Он глядел ей вслед, он даже сказал ей спасибо за то, что при расставании обошелся малой кровью, и ничего вроде не потерял.

Но так ему только казалось.

Косяк репортеров, охотников за новостной дурнопахнущей падалью накрывал его теперь днем и, кажется, ночью, и прохода от них не было. Приходилось возмущаться и фантазировать, то есть, врать в ответах – и чем больше врал, тем больше им нравилось и нравилось, вероятно, тем, кто все это хавал. Весь мир замешан на вранье, тогда окончательно понял он, вранье движущая его сила. Он давно уже ничему не удивлялся, но, последнее открытие его, наивного кавказского сына гор, все-таки удивило. Большинство людей, понял старый охотник, больше любят падаль, чем свежатину. И он понял почему: вонь у падали ярче и впрямую действует на мозги.

133

И все же те несколько легких, первых, свободных дней жизнь, театр и весна еще радовали его.

Дружище Артур сообщил, что квартира на Конюшенном отсужена у Романюк и возвращена законному владельцу, то есть, ему и бывшей супруге Татьяне. Он обрадовался, сразу перезвонил Татьяне и услышал в ее голосе реакцию, которая сперва показалась ему странной. Да, сказала она, здорово, конечно, теперь у меня будет где жить, но разве это главное в нашей жизни, Армен? Черт поймет этих женщин, подумал он, еще вчера и мечтать об этом не могла, а сегодня… – ей мало. Он прекрасно знал, что Татьяна считала для себя главным и что такое ее «наша жизнь», но даже думать об этом сейчас не хотел. «Рабинович, – спросил он себя, – зачем вы сделали обрезание? Ну, во-первых это красиво», – невесело ответил себе Армен и погрузился в тихую задумчивость. Жизнь кончалась, словно король Лир, мудро понимал он, а сложностей в его королевстве меньше не становилось. Закономерность? Наверное, да. Жизнь кончается от того, что сложности человека перевешивают изначальную его простоту.

Зато Фил Второй – о чудо! – перестал его грызть, наоборот совсем мирно, как истинный Фил Первый, грелся ночами у него под боком, топтался утрами у него на груди – это был знак, не иначе, расценил Армен, но знак чего? Мама, кстати, к которой он обратился, на этот раз тоже не смогла подсказать.

Еще одно маленькое чудо: Алевтина вдруг стала гораздо вкуснее готовить. «С чего бы? – удивлялся Армен, – весна что ли, влюбилась? В кого?» То, что в него, ему в голову не приходило и напрасно: весна, мечта и женщина – сообщающиеся сосуды.

А театр? Лир шел на выпуск, уже ставили декорации и репетировали в костюмах. Доспехи, мечи, кожа, свет. Жара, пот, нервы, усталость.

Армен очень старался, работал не в полноги, как делают многие на репетициях – выкладывался полностью. Режиссеры были довольны, он – нет.

Недоволен был собой. Общий рисунок роли был вроде бы правильный, но то текст забудет бедолага Армен, то споткнется о декорацию, то жарко ему, то холодно, то голос западет до хрипоты и требуется влажный глоток. И не хватало ему чего-то главного в Лире и получался он у него не живой, но ходульный, механический, неинтересный, по его любимому выражению, его Лир его же «не цеплял».

Режиссеры были молоды и талантливы, но большому актеру Армену не хватало с их стороны больших подсказок, большого взгляда со стороны: назидательного крика Гончарова, тонкости Эфроса, изобретательности Захарова. Твои режиссеры ушли, понял, наконец, он, ты должен был уйти вместе с ними – по недоразумению задержался, оказался не в той компании. Ушли твои режиссеры и ушло твое время, а ты старый, ты всем мешаешь. Да, заключил он, так и есть, теперь пробуй с молодняком…

В зале по ходу репетиции сидел второй состав: Гордиенко. Однажды Армен настоял, чтобы Ваня тоже вышел на сцену в очередь с ним и попробовал себя в Лире – Ваня вышел и попробовал и получилось не то, чтобы блестяще, но вполне, для первого раза, даже неплохо, это Армен для себя отметил. Режиссеры потом сказали ему, что Ваня, конечно, гораздо слабее репетировал, чем Армен, но охотника Армена обмануть было нельзя: глаза и у Саустина и у Слепикова были довольными: второй состав в лице Ивана они уже заполучили. «А вдруг и первый?» – спросил себя Армен и расстроился до разлития желчи.

Он почувствовал в Ване настоящего конкурента, и это было для него неудобоваримо. Он искренне хотел, чтоб играл Ваня, но счастлив от театра, жизни и Вани стал бы только тогда, когда твердо бы знал, что сам он всегда лучше Вани и всех других, что он вне конкуренции и что он в любом театре номер один. Он один гениально играл у Гончарова и мудрого Сократа, и злодея Нерона, и Стэнли Ковальского в «Трамвае „Желание“», и Большого Па в «Кошке на раскаленной крыше». Никому не отдавали его роли и в мыслях такого у Гончарова не было. К чужому успеху на собственном поле Армен ревновал, как говорится, печенью, страдал, по другому жить не мог. Тебя выживают не режиссеры и не Ваня, объяснял он себе, тебя выживает чужое тебе время. А вдруг Ваня и вправду окажется лучше, вдруг его предпочтет публика? Эта мысль была для Армена невыносима, и вновь торкнулась в нем недавняя мысль: уйти?

134

Вечерами, накормив Фила, измотанный Армен ставил перед собой бутылку любимого височки, закуску от Алевтины и предавался честным размышлениям и переосмыслению бытия.

Сахар и старость – вот, что тебе мешает справиться с ролью Лира, и ты это знаешь. Они разбавляют, ослабляют твой талант. Да еще пианистка свою долю таланта уволокла, да, да, именно так, уволокла, имела, значит, право, говорил он себе, пригубливал виски и размышлял дальше.

С подлым сахаром справиться можно – не сможешь сам – поможет бледнолицый брат твой в больнице. А со старостью, ребята, справиться нельзя. Хотя нет, способ есть, сделал он для себя открытие, он единственный, зато победный и простой. Стоит тебе сдохнуть, как старость будет побеждена и опозорена окончательно, и думать так ты имеешь полное право, потому, что ты стар и скоро тебе сходить со сцены и дальше прямиком сам знаешь куда, говорил он себе и, прихлебывая виски, смаковал любимый вкус.

«Да, да, – говорил он себе, – сцена, конечно, священна и неприкосновенна, но ты, как охотник, знаешь, да, что рано или поздно смерть настигает каждого, как пуля на охоте. С первого раза она может промахнуться и даже со второго, но с третьего – настигнет неминуемо. Потому стоит тебе подумать и уйти со сцены раньше, чем она тебя достанет и ты красиво упадешь, ногами в сторону публики».

Рассуждая так хладнокровно насчет сцены и смерти, он всегда помнил рассказ близкого друга своего, знаменитого футболиста Спартака Никиты Симоняна.

«Я тогда сразу ушел из футбола, – рассказал ему Симонян, – когда во время матча однажды услышал с трибун: „Симонян – старое говно! Вон с поля!“ Вот тогда я понял, пора, и повесил бутсы на гвоздь. Друзья и тренеры уговаривали не уходить, положить на этого дурака с трибун, но я-то знал: такие крики будут повторяться».

Вспоминая Симоняна, думал о себе. А хорошо тебе будет, Армеша, спросил он себя, если по ходу спектакля какой-нибудь продвинутый молодой му крикнет тебе, что ты старое, извините за слово старое, говно? Хорошо, ответил себе Армен, очень даже хорошо – пусть крикнет, пусть просигналит для меня отбой, я не Симонян, сам со сцены не уйду, духу не хватит.

Однако думы о театре, о том, чтоб уйти, становились в нем все более навязчивыми, стучали в темя.

Во-первых, сахар и старость, во-вторых, конкурент Ваня, в-третьих, она, пианистка, поливающая тебя на всех каналах, в-четвертых, никогда моим молодым сверхгениям Саустину и Слепикову не достигнуть уровня Гончарова. «Кстати, Гончар, – вспомнил по ходу Армен, – никогда не позволял снимать свои спектакли киношникам. Театр – это „здесь и сейчас“, только непосредственно „здесь“ и только непосредственно „сейчас“. Театр стареет, не так быстро, как кино, но все же, все же, все же, и не надо театр снимать для кино – пусть спектакли останутся только в головах, учебниках и памяти как недостижимая легенда, как идеал – так считал Гончар и был прав. Я тоже, когда уйду, хочу остаться легендой – мда, а неплохо бы…»

Неплохо бы что? Уйти? Остаться? Уйти?

Маму пытал непрерывно, можно сказать, надоедал. Она, натура железная, долго молчала, отнекивалась, наконец, достал и ответила, что если он уйдет со сцены непобежденным, с высоко поднятой головой, она будет им гордиться.

Маму надо слушать, сказал он.

Виски был добит, кот спал, пробило полночь, и Армен, в чем был, повалился на кровать.

Сон был крепок и сладостен.

Он познакомился в кафе-мороженое с чудной загорелой девушкой. Вместе вышли на пляж.

Ему было приятно идти с ней рядом, смотреть на стихающее море и багряный закат, слушать ее негромкий скромный голос.

Крым, понял он, точно Крым. Что я там делаю? Гастроли?

Вопрос остался без ответа, не требовал его. Волны накатывались шуршащим гребешком на гальку, луна висела над заливом, сладостно пела южная птаха в кустах.

Он положил ей руку на плечо, без усилий, словно поворот в танце, развернул к себе. И, продолжая совместный танец, они в полном и душевном согласии опустились на гальку.

Ветерок трепал ее волосы, доносил до него сладостный аромат молодости.

Совсем рядом возникла и вошла в слух невероятная музыка, которую можно было слушать вечно. Шопен, конечно, он узнал его.

Повернув голову, увидел пианино и за пианино увидел ее. Свою любимую, хорошенькую, вдохновенную, изгнанную Вику. Он вздрогнул от восторга.

Но позвольте, товарищи артисты, а кто же тогда под ним? Сбитый с толку Армен посмотрел на девушку, что ерзала под его чугунной тяжестью. И там тоже была Вика.

Тяжко, разрывая сон, его крик вырвался наружу, он проснулся.

Спугнув гнездившегося на груди Фила, припал к бутылке, к последним необходимым каплям и произнес вслух: «Абзац. Она добила тебя снаружи, теперь выедает мозг изнутри».

Стукнуло в голову: замерь сахар. Так и сделал, схватив недрогнувшей рукой глюкометр с тумбочки. Схватил и подумал: не стоит, и так все ясно.

И все-таки замерил.

И по-актерски крепко отматерил и себя и сраный сахар. Бандит, блин, забрался не иначе как на Арарат – так высоко он еще никогда себе не позволял.

Попытался заснуть – получилось плохо. Промучился да утра и в девять позвонил светлолицему доктору.

135

Через час был на любимой больничной койке и спросил себя в шутку: «Рабинович, зачем тебе квартира в Конюшенном? Ты теперь живешь не там, у тебя теперь временно другой адрес – а скоро будет вообще другой, постоянный – догадался? Тогда готовься».

Любимые медсестры поставили капельницу, веселая живая вода закапала в измученный старый органон, в попытке по весеннему его перезапустить.

Капельница – привычная, удобная форма лечения. Армен уважал капельницу: пока лежишь почти час – думаешь, при этом губы, уши и руки у тебя свободны. Если болеть, то только с капельницей, так он считал.

Руки свободны – набрал Осинова.

Осинов коротко охнул и через час был в палате, подле шефа. Увидел его, дремлющего в кресле, снова почувствовал, что привязан к нему канатами жизни, и негромко окликнул.

Губы Армена с левой стороны – перекос после инсульта – дрогнули, задрались, и Осинов увидел могучие желтоватые клыки, верхний и нижний, что при опасности могут захлопнуться в замок на горле врага, захлопнуться и уже никогда не открыться. Холодок пробежал по шее завлита.

Сделав шажок к худруку, Осинов пожал его сухую крепкую руку и отметил про себя, что сил в этом армянском человеке еще много.

– Вот, Иосич, – сказал Армен, – сам видишь.

– Вижу, – сказал Иосич. – Временно. Пройдет.

– И выпить нечего, – сказал Армен.

– Так я схожу. В момент.

– За Лира надо бы выпить, Иосич. За Ваню.

– В каком смысле? – насторожился Осинов.

Армен посмотрел на него с сомнением, что прожженный человек театра его не понял. Похоже и вправду не понял, подумал Армен и перевел удивленный взгляд на потолок.

– Честно тебе скажу, – нехотя сказал Армен, – премьеру сыграете без меня. Есть Ваня, он неплохой. Я так решил.

Иосич уже давно понял, к чему клонил Армен – виду не подал, но понял – потому сейчас сразу же замотал головой.

– Невозможно. Вы – народный, значит, для народа! Никто не согласится. Шекспир не согласится. Передвинем премьеру, пока у вас сахар, – вот и вся проблема. Как помполит вам говорю. Премьера только с вами.

– А если я совсем уйду? – спросил Армен. – Я устал, я сдох, Иосич. Нет меня, я умер.

– И это невозможно – театр не отпустит. Не труппа – театр, люди, артисты. Артисты, вы лучше меня знаете, страшная сила и, если они захотят, смерти не будет вообще. А будет жизнь на сцене, в которой вы будете горевать и радоваться как артист, в которой вы сыграете лучшую свою роль. Вы – плоть от плоти артистов, будьте как они, будьте как все…

– Не хочу как все. Я король.

– Да, Ваше величество. Вот именно! Да!

– Болтаешь много, завлит. Как ваша фамилия? Осинов? А заговорил как, звиняйте, драматург Шекспир! Ты откуда, Иосич? От Единой России? От Жирика? А может от самого?

– Я не от партии, я завлит вашего драматического театра. И ваш оруженосец. – Осинов понизил голос, приблизился к уху. – Помогу вам одеться и дернем отсюда к тетиной матери прямо в театр. А что? Декорация стоит. Все службы на местах. Ждем вас.

Возникла пауза – двухминутная передышка на обдумывание.

Армен вспомнил свой театр, от такого воспоминания сладко и желанно потянулся на койке. Но тотчас вспомнил Вику, вековую течь в туалете, актерскую нужду, алкогольные мотивы, театральные проблемы, недоработки, недоделки, недофинансирование, нервы, режиссерские истерики, собственные обсеры с памятью и собственную усталость, и настроение его окаменело на одной простой мысли: театр – все равно чудо, но он от таких чудес подустал…

– Ладно, Иосич, иди, – сказал Армен. – Привет друзьям моим режиссерам и всем-всем, большим и малым. Мы друг друга поняли. Я подлечусь.

– А я в этом не сомневался. Лечитесь. Мы все вас ждем.

Осинов почувствовал: пора уходить. Хотел сказать напоследок, как ждет шефа, как любит его, но говорить мужчине о любви к армянскому мужчине счел стратегически неправильным.

Еще раз пожал нестарую руку и сурово, и мужественно покинул палату.

Шел и дорогой спрашивал себя: чего стоит наш театр без Армена? И себе же отвечал: ничего, театр без главного алмаза в короне, есть театр середняков, неинтересный, скучный, обреченный на нелюбовь и публичное вымирание.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.