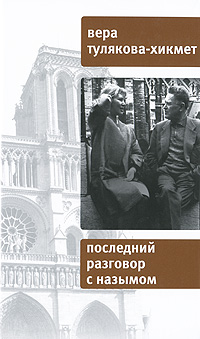

Текст книги "Последний разговор с Назымом"

Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)

У тебя никогда не было ни к чему предвзятого отношения. Иногда я иду в театр и думаю: ну зачем? Ведь я и режиссера знаю как облупленного, и пьеса слабая, и заранее ясно, что спектакль унылый. Ты, наоборот, каждый раз искренне огорчался, потому что вдохновенно любил театр и как писатель, и как зритель. Гордился, когда на последней странице «Правды» читал, что в этот день в Москве из восемнадцати театров пять играют твои пьесы. Завидовал Мольеру, Брехту – у них были собственные театры.

В последние годы был одержим мечтой создать свой театр в Москве. Тебе хотелось самому ставить свои пьесы. Пожалуй, это была твоя последняя мечта. Помню, утром ты сказал мне об этой идее. Днем предложил Виктору Комиссаржевскому стать соавтором «театра Назыма Хикмета». А вечером, выступая по телевизору, ты, к величайшему изумлению Министерства культуры, объявил, что вы с Комиссаржевским создаете в Москве замечательный театр. Утром следующего дня наша знаменитая балерина Ольга Лепешинская принесла заявление с просьбой зачислить ее в труппу драматического театра Назыма Хикмета.

Помнишь, Назым, как мы встретились в «царской ложе» Большого театра с Жуковым? К нему все время подходили какие-то люди с военной выправкой. Он еще жаловался, что жена, высокая красивая женщина с пучком тяжелых волос, вытащила его из дому. А она любила театр, это было видно сразу, и радовалась, что пришла на спектакль.

Ты мне сказал:

– Как ты думаешь, если бы сейчас крикнуть отсюда из ложи в зал: «Товарищи, здесь маршал Жуков!», что бы случилось? Спектакль, наверное, сорвался бы, а весь зал встал бы спиной к сцене!

Жуков тогда был отстранен Хрущевым от дел, и ты разговаривал с ним осторожно, словно боясь причинить боль. Спросил о здоровье – он только вздохнул. Было видно, что ходить ему тяжело, но лицо, манера говорить и взгляд – особенно взгляд! – все выражало мощный, суровый характер человека, уверенного в своей незыблемой правоте.

Ты сказал ему, что хочешь писать пьесу о войне по просьбе Театра Советской Армии. Он, вскинув брови, спросил:

– А где вы были во время войны?

– В Турции, в тюрьме сидел.

– Как же вы будете писать? – удивился Жуков.

– Я много говорил с советскими людьми, с чехами, с поляками… Недавно прочел письма с фронта отца Веры, он погиб под Ленинградом…

– Не надо, – вежливо, но резко сказал Жуков. – Не пишите. Пусть пишут те, кто сделал победу, хотя вранья, кокетства, ошибок полно даже у них. Правда. Нужна правда. Я недавно где-то прочел, что маршал Конев полетел на самолете. А он патологически боялся самолетов, и армия это знала! Нельзя так!

– Георгий, Георгий, – обращалась к нему жена с пустяковыми вопросами, видимо, желая прекратить мучивший его разговор. Она держала себя гордо, в ней тоже угадывалась внутренняя сила. Нам показалось, что они любят друг друга.

– По-моему, он ее ревнует, – сказал ты мне на ухо, – а иначе зачем бы он сюда поехал? Плевать он хотел на этот балет, поехал, чтобы быть с ней. Какая она строгая… А платье носит, как английская королева!

Назым, с нашей Соней случилось несчастье. «Не могу смотреть в глаза умирающему. Стыжусь», – написал ты в одном стихотворении. Эта фраза крутилась в моей голове, когда после внезапной операции мы с Витей Комиссаржевским, перепуганные, шли по больничному коридору к ее палате. Мы так и не сумели взять себя в руки, когда толкнули ее дверь. А Соня встретила нас с улыбкой, утешала, подтрунивала:

– Ну, что вы носы повесили? Я умирать не собираюсь.

Она знала, что у нее рак. Она сказала мне накануне: «Я буду оперироваться десять, двадцать раз. Ради Виктора. Чтобы он не оставался один. Ведь он даже не знает, как получается в чайнике чай».

Прошла только ночь. Сонины каштановые волосы аккуратно причесаны, лицо в легком гриме, а забинтованную искромсанную грудь скрывает голубая нейлоновая пена ночной рубашки. Сколько раз, Назым, мы с тобой слушали на сцене и дома, как она читала твои стихи. Но какая она талантливая актриса, я поняла только в то утро.

И вот теперь я вожу ее на нашей машине через всю Москву в «башню смерти» на Каширку – на облучение в онкологический институт, чтобы Сонька жила. Медленно мы спускаемся в подвалы гигантского здания и молча идем по полутемным пустынным коридорам, экономя Сонины силы. Над нами справа, почти касаясь виска, текут жирные трубы коммуникаций. А коридоры все тянутся, и нет им предела. Наконец, когда Соня совсем выбивается из сил, во мраке за поворотом вспыхивает белый квадрат неонового света. Мы опускаемся в маленький подземный зал, где вдоль стен на диванах безмолвно сидит самая страшная из всех очередей мирного времени. Перед нами полуметровая толща двери с предупреждением: «Осторожно! Радиация!» Каждый из них шагнет за эту черту и выйдет, еле волоча ноги. В этой очереди девочки с бантами сидят так же понуро, как старики. Все молчат и думают, думают, думают. Чтобы отвлечь Сонины мысли, я завожу разговор о тебе, прошу ее вспомнить что-нибудь, чего я не знаю. Сонька отмахивается:

– Да ладно, все ты знаешь, Назым тебе уж сто раз все рассказал. А я пристаю, напоминаю, что они ездили в гости к физикам в подмосковный Обнинск без меня.

– Там был авторский вечер Назыма. Меня пригласили почитать его стихи по-турецки и по-русски, – унылым голосом, покорно начинает рассказывать Соня. – Физики прислали «Москвич», очень маленький.

В машине было тесно, и я помню, как ты осталась дома, чтобы нам было удобнее. Ехали часа два. Говорили об абстрактной живописи – тогда все о ней говорили. Я сказала, что искусством ее не считаю. А Назым утверждал, что мир Вселенной, открывшийся Гагарину в окне иллюминатора, не похож на традиционный пейзаж и что ученый видит, глядя в телескоп или в микроскоп, тоже подобия абстрактных рисунков. Он сказал: «Я люблю краски, как люди любят фрукты, цветы, море, женщин. Из всех искусств живопись – самое трудное для понимания, хотя многие люди думают, что нет ничего проще. Думают, если яблоко на холсте точь-в-точь как настоящее, значит художник – мастер. Мне кажется, что открытие космоса окажет большое влияние на искусство. Космос радостен. Гагарин испытал восторг от невесомости. С прорывом человека в космос искусство войдет в эру оптимизма».

Я смотрела на Соню – ее лицо и голос становились мягче, живее, словно ты неслышно встал перед ней, обхватил ее измученную голову руками, прижал к своей груди и начал тихонько гладить, успокаивать.

В зал ожидания вслед за врачом вошла женщина. Она ступала гордо, как по большой сцене. Лицо ее показалось мне знакомым. Она властно прошла вперед, не обращая внимания на очередь, прямо к двери камеры и молча стала ждать. Никто не возмутился, не нахмурил бровей…

– Это жена маршала Жукова, – тихо и безучастно сказала Соня, проследив мой взгляд. – Говорят, дни ее сочтены…

Мне сделалось страшно.

Я посмотрела на Соню – мысли ее были далеко…

– Соня, Соня, – тихо позвала я, – говори. Что было потом, когда вы с Назымом оказались в Обнинске? Ведь он мечтал увидеть атомный реактор, ради этого и согласился ехать в такую даль.

– Он очень огорчился, сказал, что видел только белую стену – реактор был спрятан за ней. Так вот, в Обнинске переполненному зрительному залу Назым рассказывал, как в тюрьме по обрывку статьи из французской газеты, которую ему принесла мать, он написал поэму «Зоя» – сначала она называлась «Таня». Когда он оказался в Москве и увидел документы о гибели Зои Космодемьянской, то сам был поражен, насколько точно его воображение воссоздало ее историю. Еще Назым в тот вечер много говорил о провидении поэтов, об их особом предчувствии будущего. Потом сам задавал вопросы: «Вот вы одеты в современную одежду. А вот свой новый клуб вы почему-то нарядили в старомодный мещанский плюш. Считаете это красивым?», – обратился он к какому-то молодому человеку. «Да, – ответил тот. – Плюшевый занавес торжественный…» И тут Назым разозлился: «Но это уродство! – закричал он. – Сами вы не можете выйти на улицу в зипуне или парике с буклями, а клубы, кино и театры украшаете, как купцы, по старинке?» И зал ему аплодировал. Потом я читала его стихи. Вечер затянулся до полуночи. Но когда все кончилось, к Назыму подошли молодые ученые. Он уселся прямо на подмостки сцены и начал отвечать на разные вопросы: политические, литературные, бытовые. Он чувствовал себя как рыба в воде. Я стала выдирать его из толпы, хотя он готов был говорить с ними до утра. Уже в машине я спросила его, как читала сегодня. Он безумно восторженно, громко, с пафосом воскликнул: «Замечательно, Сонечка!» – «А если без восточной любезности?» – «Ну, – он сразу перешел на бытовой тон, – тогда так: то, что ты читала экспромтом по книге, – хорошо, а то, что приготовила как эстрадный номер, – не очень…» Я знаю, ему нравилось менее эмоциональное, внутреннее, глубокое чтение. Он не любил, когда сильно «поют стихотворение», хотел приблизиться к жизненной, обыденной речи людей. Но сам, помнишь, как он читал «Как Керем»? «Хава куршун, гиби аыр. Баыр, баыр, баыр, барыёрум!» У него была невероятная эмоциональность и могучий голос. Люстры в Колонном зале раскачивались, занавес ходуном ходил в Политехническом. В тот вечер он устал, и я подумала, что это опасно для него. «Сейчас буду говорить я, а вы молчите». – «Тогда расскажи, Сонечка, как ты работаешь». И я рассказала, как недавно читала стихи Арагона в цеху на швейной фабрике в обеденный перерыв. У Арагона сложные стихи, и я боялась, что простые женщины их не воспримут. Тогда я выписала биографию Арагона: как он во время войны оказался в Сопротивлении, как вступил во французскую компартию, как началась его любвь к жене Эльзе Триоле – и на концерте чередовала ее куски со стихами. Женщины слушали внимательно, и я предложила им прочитать Арагона по-французски. Я много читала и видела, что им интересно. «Сделай когда-нибудь такой рассказ обо мне. А мы с Верой будем приходить к тебе на все концерты и аплодировать», – подражая голосу Назыма, громко произнесла Соня.

И в этот момент наступила ее очередь идти в камеру. Она жалобно оглянулась на меня у двери и исчезла за ней. Я посмотрела на окружающих – оказывается, все внимательно слушали ее и огорчились, что рассказ оборвался.

Жена маршала Жукова умерла. Теперь ее могила недалеко от твоей. Говорят, он даже не смог проводить ее на кладбище – не ходят больше у маршала ноги.

А сегодня вечером мне позвонила Соня:

– Помнишь, Веруся, как тогда, перед Обнинском, я вошла к вам в новом сером пальто? В американском! Купила по случаю у жены журналиста. Книзу оно было сильно расклешено. Ты посмотрела на меня и сказала: «Ой, Сонька, какая у тебя в нем толстая попка!» И представляешь, я так расстроилась, что в машине спросила у Назыма, правда ли это. А он стал жутко смеяться и на ухо мне прошептал: «А ты, Сонечка, скажи ей, что у нее толстые ножки».

Помолчав, Соня вздохнула:

– Наверное, про это нельзя писать в книге воспоминаний о Назыме Хикмете…

Время, когда вы писали с Виктором Комиссаржевским пьесу для театра Завадского, я вспоминаю с благодарностью. Вы придумывали свой «Бунт женщин», взяв за основу комедию Аристофана и еще какого-то современного шведа или датчанина. Я видела, что пишется вам легко, весело. Работа превращалась в игру.

Ты бросал реплику – Виктор подхватывал.

– Ну, как еще можешь ответить, ну, еще? – провоцировал ты его снова и снова.

Писали диалоги, словно азартно играли в мяч. Виктора покоряла твоя способность работать по принципу «два пишем – десять в уме». Ты в последнее десятилетие стремился смешивать жанры в одной пьесе. За сценой «будуарной» шла сцена героическая – «Часовой, пропусти…» Буфф, гротеск, патетика, пронзительная лирика, а рядом – мелодрама. Это сочетание тебя никогда не смущало. Широта твоего взгляда на мир позволяла совмещать в драме мысли о единстве земли и неба, реальности и вымысла. Да и ты сам сочетал в себе такие разные черты – то яростный турок, то нежный турок, то… – ох, перечислять долго.

У меня редко выдавалась минута позвонить старым друзьям на студию, а всегда хотелось узнать, как они там просто поболтать. И я пользовалась случаем, что вы с Виктором работаете, уносила телефон, но… не тут-то было. Как только я начинала говорить, ты вбегал и вопросительно прислушивался – с кем? о чем? А потом говорил:

– Вера, иди, сиди с нами! Все эти пьесы-мьесы я затеял только для того, чтобы ты видела, как это делается, поняла технику написания драмы, ее возможности. Деньги – ерунда! Скоро у меня выйдут книги – это не вопрос. Главное, научить тебя этой профессии. А ты болтаешь по телефону, как маленькая девчонка!

Эти аргументы были, конечно, несерьезные. Ты просто хотел, чтобы я всегда была рядом.

Потом наступало время обеда. Я кормила вас вкусными вещами, потому что единственное, что я умею делать хорошо, – это готовить еду.

Пока вы писали, в доме не было толчеи.

– Говорите короче, мы работаем, – мог сказать Виктор случайному гостю. – Назым занят, у него срочное дело. Звоните через месяц, – отвечал он по телефону.

После обеда вы час-полтора отдыхали. Вспоминали разные случаи, истории. Однажды Виктор рассказал, как ты единственный раз пришел в театр имени Ермоловой на репетицию «Чудака», как актеры выясняли у тебя всякие тонкости о каждом герое пьесы. Потом кто-то из них спросил о Нихаль – ведь она предала Ахмеда, ушла к противному человеку: «Она хорошая или плохая, положительная или отрицательная?» И как ты ответил: «Почему отрицательная?! Она просто женщина, и такой она останется до полной победы коммунизма».

Ты смеялся своей шутке, будто впервые ее услышал.

Ты радовался, когда люди рассказывали о тебе с улыбкой. Любил карикатуры, часто шутливо ворчал:

– Никакой я не знаменитый, на меня даже карикатуру не делают, даже шаржи не рисуют.

Еще Витя вспоминал, как после твоего злополучного выступления по телевизору в 1956 году, когда ты говорил о дороговизне театральных билетов и о том, что семья рабочего с большим напряжением для бюджета может пойти в театр он на следующий день сел в такси, и шофер ему восторженно сказал: «Вы слышали, вчера Назым Хикмет по телевизору прямо в лоб министру культуры какую речь толкнул?! Говорит, нельзя, чтобы так дорого стоили мотоциклы, коньяк, билеты на самолет». А ты смеялся и пересказывал Вите со слов Акпера отзыв на свое выступление другого шофера: «Вчера один грек выступал по телевизору, здорово говорил, что жизнь у нас собачья, дорогая. Но ему-то можно критиковать, он сказал, а сам утром сел в поезд и укатил в свою Грецию». Но тема дорогих билетов в твоей телевизионной речи возникла случайно. Главным для тебя тогда было другое. В тот вечер, вскоре после ХX съезда ты впервые громко, на всю страну заговорил о величайшем театральном режиссере Всеволоде Мейерхольде и его трагической судьбе. И Виктор вспоминал взрыв аплодисментов в зале Центрального дома работников искусств, и как раскатился он на всю страну.

Это время я помню в длинных разговорах о Пушкине, Чехове, о Мейерхольде и, конечно, о Маяковском.

– Маяковского ты никогда не видел? – как-то спросил ты Комиссаржевского.

– Видел. Однажды он за руку даже поздоровался со мной.

– Да?!

– Мальчишками-подростками мы бегали в клуб писателей. И мне удалось пробраться на закрытие выставки «Двадцать лет работы Маяковского». Вокруг него были молодые в этот день… Неожиданно Маяковский обернулся, начал со всеми здороваться и протянул руку мне. Я смутился, а он сказал: «Ничего, я сегодня здороваюсь со всеми в округе». В тот день Маяковский читал поэму «Во весь голос». А потом, после закрытия выставки все перешли в зрительный зал. В этот вечер 11-го или 12 апреля 1930 года официально открывался клуб писателей, он тогда назывался ФОСП. И в честь его открытия подготовили капустник в форме репортажа из Литературного музея двухтысячного года. Вели это представление поэтесса Вера Инбер – ты ее хорошо знаешь, и режиссер эстрады Виктор Типот. Он вышел на сцену, и в каждой его руке было по топору. «Вот этим топором, – сказал Типот и поднял правую руку, – Родион Раскольников убил старуху. А вот этим, – и он поднял другую руку, – старуха убила Федора Раскольникова (автора инсценировки романа Льва Толстого “Воскресенье”) за то, что он уничтожил “Воскресенье”». Кстати, – заметил Комиссаржевский, – шутка была несправедливой, а инсценировка превосходной, и ты, Назым, видел ее во МХАТе. Затем Вера Инбер вынесла бюстгальтер, и было сказано: «Это все, что осталось от поэта Уткина. Вот. Нашли его бюст».

– Почему они такую вещь сделали? – удивился ты.

– Поэт Уткин, ты его не знаешь, конечно, был очень женственный, красивый, ну, и они так сострили. А затем последовал черный юмор, о значении которого не подозревали, конечно, и сами авторы этого пародийного шоу. На сцену вынесли две большие урны и одну маленькую. И Типот сообщил, что в этих урнах покоится прах великого поэта Маяковского: «Поэт был так велик, что его прах не уместился в двух урнах. Видите, – сказал он, – здесь их две с половиной. И на этих урнах поэт просил начертать свои самые любимые строки». Они повернули урны, и все прочитали там РОСТовские стихи:

Товарищи люди!

Будьте культурны!

На пол не плюйте,

А плюйте

в урны!

А в четвертом ряду сидел Маяковский, и в кармане его пиджака уже лежало предсмертное письмо «Товарищ Правительство!», датированное 11 апреля. А покончил он с собой 14-го.

– Но как он реагировал, когда эти люди сделали свой эстрадный номер? – ты был потрясен.

– В том-то и дело, что он молчал. Тогда это всех удивило…

– Да… Значит, он был очень подавлен… А с другой стороны, «большой поэт не уместился…» Что он мог говорить если письмо лежало в кармане. Жалко его. Когда думаю об этом, мне кажется, будь я с ним, он бы этого не сделал. Абсурд, конечно. Но легче жить, когда думаешь, что смерть можно отвести рукой.

В один из таких рабочих дней к нам на машине заехал Борис Эрин. Стояла середина августа, на улице было по-летнему тепло и тихо. Узнав, что ты целый день провел за письменным столом, Эрин стал уговаривать вас с Комиссаржевским устроить перерыв и махнуть на полчаса в лес. Мы вчетвером сели в машину и понеслись в сторону Шереметьева.

Не доезжая километров десяти до аэропорта, Эрин съехал с шоссе и по проселку покатил к березовой роще. Было часов пять после полудня, зеленые краски земли были щедро залиты спокойным солнечным светом. Вокруг не было ни души. Я помню, что у всех было чудесное настроение.

Мы подъехали вплотную к лесу, но вдруг увидели зеленые палатки и ребят. Их было немного, человек двадцать. Они так настороженно смотрели на нашу машину, словно это был космический корабль. Мужчины, слегка опешив, стали думать, не повернуть ли назад. Я засмеялась:

– Сейчас мы выйдем из машины, и я скажу: «Здравствуйте дети, сегодня к вам в гости приехали знаменитый турецкий поэт, лауреат Международной премии мира Назым Хикмет и известные советские театральные режиссеры – Виктор Комиссаржевский и Борис Эрин!»

– Вера, ты не сделаешь этого! – взмолился ты.

Я вышла из машины и точь-в-точь повторила ребятам свою фразу. Мальчишки и девчонки, большие и первоклашки, окружили нас со всех сторон, они восторженно смотрели на тебя, и ты вдруг весь засветился от их улыбок. Оказалось, что учительница собрала здесь ребят, которые по разным причинам не смогли уехать из Москвы на лето. Школа дала им палатки и хозяйственную утварь, какое-то учреждение подкинуло денег, и ребята жили в лесу на полном самообслуживании. О своей самостоятельной жизни они рассказывали наперебой с гордостью.

Разговаривать сели за длинный, сколоченный старшими ребятами стол. Ты не так давно вернулся с Кубы и рассказывал о праздниках и песнях на улицах Гаваны, о том, как весело там, как интересно. Ты вспоминал Москву двадцатых годов. Говорил, что своими контрастами и доверием людей к новой власти современная молодая Куба напоминает тебе московскую жизнь тех лет. Вдруг заговорил о пугающей схожести молодых кубинских лидеров с советскими бюрократами, о явном психопатизме Фиделя, особенно заметном во время его выступлений…

В лесу стало смеркаться, кто-то из ребят разжег костер, и все пересели к огню. Низкое пламя подсвечивало лица. Было светло на душе. Ребята слушали, затаив дыхание, потом стали спрашивать о Турции… А ты все рассказывал и рассказывал, а мы все сидели вокруг как зачарованные. Костер догорал, но никому не хотелось вставать и идти за ветками. В лесу совершалось чудо.

Наконец ты поднялся, Назым. Ребята с неохотой отпускали нас. И только их молодая учительница все никак не могла взять в толк, каким образом у них в гостях оказались эти знаменитые люди. У нее было такое лицо, словно она боится проснуться. А мы ей не стали ничего объяснять. Хорошо, когда учителя верят в чудеса.

Вчера я была в гостях у Бориса Эрина и его жены Веры. Говорили о тебе. Вера вспомнила, как однажды, вскоре после рождения их сына, они с Эриным пришли к нам ужинать и как ты шутливо попросил ее тогда: «Миленькая, отдай нам с Верой твоего Алешу, зачем он тебе? Еще родишь…» А потом грустно объяснил: «У нас нет на это времени. В конце жизни я стал эгоистом. Не хочу Веру делить ни с кем, даже со своим ребенком. Не хочу с ней расставаться ни на один день».

Целый вечер мы проговорили о тебе. Они рассказали мне, как проходили твои похороны, Назым. Оказывается, у Эрина есть кинопленка твоих похорон. Может быть, когда-нибудь я смогу ее посмотреть. Я ведь почти ничего не помню… А может быть, я просто боюсь еще раз пережить тот день. Прости меня, Назым, если в нашей жизни что-то было не так. Спасибо тебе, Назым. Выключаю свет.

Когда итальянка Люссо Джойс предложила тебе тайно вывезти твоего сына Мемеда из Турции в Варшаву, ты испытал большое смятение. Причин для сомнений было много.

Потом тебя вдруг осенило:

– Я знаю, что случится! Мемед вырастет и обязательно влюбится в Аннушку. Не может не влюбиться, она изумительная девочка. И Аннушка тоже, я думаю, полюбит его. Я уехал, когда сыну было три месяца, сейчас десять лет. На фотографиях он красивый мальчик и, мать пишет, умный. Вот они станут нашим продолжением. Ах, как я рад! И они будут счастливы, я уверен. И в их жизни ты будешь видеть нас, Веруся моя, понимаешь?

Но этого не случилось, Назым. Не только Анюта, но и ты после той единственной вашей встречи, когда Мемед с матерью все-таки оказались в Варшаве, был лишен возможности видеться с сыном. Может быть, твое свидание с сыном еще впереди? Хочется верить…

Спустя несколько коротких лет случилось то, во что ты, оказывается, слабо верил: из Турции бежала Мюневвер с Мемедом и дочерью от первого брака. Помнишь, как нам позвонили ночью и сообщили, что они сидят на каком-то острове в Греции. Помнишь, как утром ты улетал в Варшаву их встречать и я сказала тебе на аэродроме:

– Назым, поступи так, как подскажет тебе сердце. Вы не виделись десять лет. Сейчас ни о чем нельзя говорить. Ты должен быть спокоен за меня, я все выдержу, все пойму… Мы не виновны, что наша жизнь оказалась еще сложнее нас.

Я искренне говорила Назыму:

– Не думай обо мне. Я на родине, среди своих. Мне проще, чем всем вам.

Ты возмущался:

– Вера, как ты можешь так думать!

Тебя в те минуты волновали бытовые вопросы, которые предстояло решить: как устроить их жизнь, чтобы им жилось в Варшаве лучше, чем в Турции.

Но, что говорить, нам было трудно тогда.

Из отеля «Бристоль», где ты провел десять нелегких дней, ты звонил мне утром и ночью по многу раз. От этих дней осталось письмо:

Милая моя, женушка моя, сегодня, 8-го пошлю тебе пьесу «Пражские куранты». Сегодня ночью буду звонить тебе. Целую, хорошая моя. Мне очень трудно. Я знаю, как трудно тебе тоже. Скоро, скоро увидимся. Все-таки ничто не может разлучить нас.

Твой муж Назым

1961. Варшава

Недавно Борис Эрин мне сказал:

– Знаете, Вера, у меня незадолго до смерти Назыма был с ним странный разговор. Он вдруг нервно стал говорить, что ему незнакомо чувство отцовства, не экономическая ответственность, а именно чувство; что он не понимает психологии детей, что они его раздражают, что он их не любит… Я, признаться, удивился, поскольку много раз видел Назыма в окружении детей, и он был ласков с ними, хотя не сюсюкал и говорил на равных.

– Наверное, это было сказано сгоряча, – говорю я, – под каким-то тяжелым впечатлением… Может быть, в этот день сын ему позвонил из Варшавы и предъявил очередной счет… Подобные разговоры случались в последний год жизни Назыма.

– Возможно. Но я не поверил его словам. Ведь он искренне любил Анюту?

Ты любил Анюту, я это видела.

– Я никогда не встречал такой спокойной, умненькой, вежливой девочки, как наша Анюта. Анюта, почему ты никогда ничего не берешь без разрешения? Ты знаешь, все дети это делают? Анюта, почему совсем не капризничаешь? А ну, давай, попробуй немножко, – и ты смешно показывал ей, как это делают плохие дети.

«Ты хорошая, умненькая и добрая моя. Желаю получить так много пятерок в жизни, чтобы они надоели тебе. Целую, обнимаю. Дядя Назым», – написал ты ей в телеграмме из Баку. «Анюта, миленькая, молодец ты! Не надоели ли тебе твои пятерки?» – шутливо спрашивал ты ее в другой телеграмме.

Как-то тебе попались открытки с репродукциями известных картин Модильяни с изображением обнаженных натурщиц, и ты положил их под стекло на своем письменном столе. Увидев открытки, я подумала об Анюте и сказала тебе, что, может быть, маленькую девочку смутят такие картинки на столе «у дяди Назыма». Время было ханжеское, я видела, что даже взрослые смотрели на Модильяни под стеклом с испугом.

– Ничего, ей пошел уже одиннадцатый год, – быстро сказал ты. – Я сейчас ей все объясню. Я не хочу, чтобы она даже на минуту испытала смущение от этих солнц.

Ты позвал Анюту в кабинет, закрыл за собой дверь и полчаса с ней разговаривал. Я не знаю, что ты говорил ей там, но когда вышел ко мне, то сказал:

– Вот теперь наша Анюта никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не будет ханжой.

Когда мы бывали за рубежом, ты сам покупал подарки моей маме и Анюте. Но этого тебе было мало. Ты хотел сделать для Анюты нечто из ряда вон выходящее, что-то такое, чтобы она поняла и оценила.

– Она же знает, что мне ничего не стоит купить ей кофточку или ботинки. Нет, это не то.

И однажды ты придумал. Приехал в Москву и, подозвав Анюту, заговорщицким тоном сказал ей:

– Держи, Анюта, никому не рассказывай, а то будет нам с тобой так стыдно! Я украл все эти вещи для тебя.

И высыпал ей на колени разноцветные леденцы, которыми угощают стюардессы в иностранных самолетах, пузырек одеколона из туалета «Каравеллы» и еще какие-то мелкие вещицы. Теперь они были связаны тайной. Анюта свято хранила секрет дяди Назыма. А ты с тех пор пристрастился воровать в самолетах.

Однажды мы пересели в Париже из «Аэрофлота» на итальянскую «Alitalia». Ты тут же начал «работать» – как только стюардесса появилась с подносом конфет, взял горсть, поколебался и взял еще.

– Какой жадный этот месье, – тихо прошептала девушка стюарду, помогавшему ей обслуживать пассажиров.

Ты услышал ее реплику.

– Я не жадный, – улыбнулся и честно объяснил, что твоя маленькая дочка в Москве подумает, что ты забыл ее, если приехать домой без трофеев. Девушка со всей серьезностью отнеслась к твоей тайне. Через пять минут она очень торжественно, как орден, вручала тебе килограмм леденцов, хорошо упакованных фирмой «Alitalia».

– Я не могу это взять! – расстроился ты. – Понимаете? Я должен быть честным! Весь фокус в том, что я ворую для нее, понимаете?

Девушка смеялась.

– Я никогда не встречала такого забавного месье! – и она шепотом дала тебе несколько полезных советов, сказала, что и где можно украсть у них в самолете без ущерба для безопасности полета.

– Спасибо, спасибо, милая, – веселился ты, – я еще не осмотрелся хорошенько. У меня еще есть время.

Ты стал листать журналы. Среди них был толстенный иллюстрированный «Air France», состоящий в основном из рекламы и вдруг:

– Вера, смотри, это невероятно! Мои стихи! «Море». Миленькая, – обратился ты к стюардессе, – здесь напечатаны мои стихи. Вы не могли бы подарить мне этот журнал? Не могу же я его украсть, в самом деле!

– О, здесь печатают только знаменитостей! Значит вы… Я сейчас спрошу у командира, – и стюардесса убежала, на всякий случай прихватив журнал с собой. Через несколько минут она вышла уже в сопровождении командира. Тот сказал целую высокопарную речь и торжественно преподнес тебе журнал, правда, пожалел, что он «за рулем» и не может пропустить с тобой по стаканчику винца, как полагается у итальянцев.

Передо мной нарядная, как праздничный сон, картинка. На ней стихи. Помню, ты протянул ее Анюте 13 ноября 1961 года так, как если бы в твоих руках был аквариум с рыбами, полный воды.

Тебе исполнилось, Анюта, девять лет.

Когда тебе исполнятся все девяносто,

изменятся глаза твои,

их блеск и цвет,

и будешь ты

совсем другого роста.

Тебе исполнилось сегодня девять лет,

и я тебе желаю в день рожденья,

чтоб девять лет

умножив в десять раз,

одно в тебе не изменило время:

твой

в сердце спрятанный

алмаз.

Назым Хикмет 12.11.1961

Ты говорил:

– Анюта, ну чем мне тебя обрадовать?

Однажды она попросила тебя никуда не уезжать из Москвы и прийти в Музей Ленина, когда там в день рождения вождя ее будут принимать в пионеры. К ее желанию ты отнесся со всей серьезностью.

– Как мне лучше поздравить Анюту? Как вообще это происходит? – спрашивал ты.

Но я не знала. Меня в пионеры не принимали. Во время войны, видно, было не до пионеров.

В назначенный день, 22 апреля 1963 года ты попросил:

– Пойдем немножко раньше. Я не был в музее у Ленина.

Мы приехали. Ходили по пустынным безжизненным залам музея, и на наших глазах они заполнялись взволнованными нарядными детишками. Я помню, как ты пристально рассматривал фотографии Ленина.

– На портретах и плакатах сегодняшних художников он совсем не похож на себя. Ты не знаешь, в каком костюме его хоронили?

– Ты же стоял в почетном карауле у его гроба, Назым.

– Я лицо помню так, будто сейчас вижу. А больше ничего. Я стоял в почетном карауле у его гроба всего пять минут. Я говорил с ним, конечно, в мыслях. Самые важные вещи успел сказать, а всю свою дальнейшую жизнь искал у него ответы на мои внутренние вопросы…

Вскоре появилась Анюта с одноклассниками и учительницей. Нам сообщили, что их класс будут принимать в пионеры в траурном зале. Я огорчилась – ну какой же праздник в траурном зале!

– С ума они, что ли, сошли?!

Ты помрачнел, но молчал. Когда мы вошли в этот зал, притихшие дети уже выстроились вдоль стен. Прямо перед ними на пьедестале лежала под стеклом посмертная маска Ленина и его гипсовые руки. Кругом стояли траурные венки, приспущенные знамена с черным крепом, на стендах многочисленные газеты с черной каймой, три фотографии похорон. Потрясенные дети с испугом смотрели на маску вождя. Для большинства это была первая встреча с образом мертвого человека. У входа вместе с нами стояла кучка родителей. Так простояли мы долго. Оказывается, руководители музея, узнав о появлении Назыма Хикмета, позвонили на Центральное телевидение, и все началось только после приезда кинооператора. Ты очень хорошо поговорил с ребятами, рассказал, как впервые увидел Москву, какой она была веселой. Рассказал о детях Турции, попросил:

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.