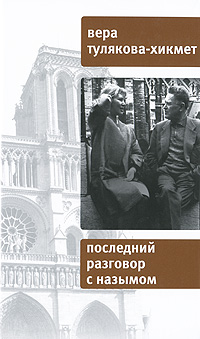

Текст книги "Последний разговор с Назымом"

Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)

Ты всегда помнил о моей привязанности к татарам и постоянно подшучивал надо мной:

– Ну, Веруся, а какой еще вклад в мировую культуру внесли наши татарские братья?

А я всерьез рассказывала тебе про татарские корни Аксакова, Кутузова, Карамзина, Пушкина, Лермонтова, всех Толстых, про татарское происхождение слов «Ура!» и «товарищ», рассказывала, рассказывала…

– Вот у вас какая дружба народов получается. Вы, русская девушка, понимаете по-татарски, а это значит, мужчины Азии, и конечно турки, должны выражать свои мысли при вас очень осторожно. Наш кинорежиссер товарищ Валентина говорит на языке мультипликации, а это значит, она может общаться без переводчика с детьми всего мира. Наконец, мой друг, которого я очень люблю, Акпер Бабаев – азербайджанец. Он переводит все, что я пишу, с турецкого на русский. Это замечательно здесь, в Советском Союзе, – несколько театрально подытожил Назым.

А мне тяжело. Ушлa радость.

Ты очень суетился тогда, Назым. Я тебе потом сказала об этом, и ты ответил: «А как же? Что я, дурак, что ли?»

Ты бегал по комнате, приносил какие-то вышивки, чем-то угощал нас и в конце концов я тебя рассмотрела. Волосы твои в то время были еще со светлыми прядями, и бежевая вязаная куртка, отделанная замшей, делала твою фигуру чуть спортивной. И глаза твои синие были совсем молодыми. Пожалуй, они у тебя были моложе всего, моложе вьющихся рыжих волос, моложе античного носа, усов, плеч и рук твоих. И только то, что было скрыто за глазами – мысли твои, надежды твои, идеалы твои – были еще моложе глаз. Но лицо твое часто покрывалось испариной, какая-то тяжелая усталость наваливалась на тебя, и, как безжалостная мать наказывает при чужих своего ребенка, так и она опускала твои плечи и хватала тебя твоей рукой за сердце. И в эти мгновенья молодость глаз твоих казалась почти героической. Когда мы уходили, ты спросил:

– Почему вы не предлагаете мне написать сценарий? Я очень люблю сказки и знаю такие турецкие сказки, ай-я-яй!

Мы отшутились, понимая, что разговор утопический. Пока мы были у тебя, беспрерывно звонил телефон, из разных учреждений наперебой просили стихи, пьесу, статью, выступление, встречу… Наше богоугодное заведение и думать не могло тягаться с колоссами столичной культуры…

Я стояла в узкой прихожей, прислонившись спиной к двери и безучастно ждала, когда оживленная, раскрасневшаяся Валентина Брумберг наконец распрощается с тобой. Паршивое настроение не проходило, горечь расползалась и расползалась внутри. «Вот, – думала я, – неплохие уроки беспощадности дают нам великие поэты-гуманисты… Запросто могут припереть тебя к стенке и допрашивать с упорством инквизиторов. И зачем, зачем я согласилась делать этот злосчастный фильм, в котором ничего не понимаю…» Но в это время тексты Валентины Брумберг вывели меня из задумчивости:

– Вы такой красивый, Назым! – и как комплимент: – Вы совершенно не похожи на турка! Почему вы живете один? Вы не должны так жить! Женщины наверняка вас безумно, безумно, безумно любят! Почему вы не женитесь?

И ты со своей обезоруживающей улыбкой ответил ей:

– Да потому, миленькая, что я против семьи, частной сoбственности и государства!

Мне опять сделалось весело, легко. Я тихо смеялась, уткнувшись в воротник. И вдруг ты подошел ко мне близко-близко, оперся рукой поверх моей головы о косяк двери и сказал:

– Не сердитесь на меня, Вера. Вы еще очень молодая девушка. Слишком молодая… Знайте: самая страшная ложь на свете – это ложь с красивым лицом. Ей верит сердце. Я рад, что вы пришли.

Дверь за нами захлопнулась, и ты спросил у Акпера:

– Ну как?

И он ответил:

– Ничего.

Оказывается, ты досадовал тогда, что волосы мои, показавшиеся тебе такими красивыми, были «завиты, как у барашка». И сколько мы потом не спорили по этому поводу – ты стоял на своем. Конечно, волосы были завиты, но совсем не беспощадно. А тебе они показались такими просто потому, что были тогда чужими, вот и всё. Мы со временем расчесали мои волосы, и ты был счастлив. Тебе нравилось, когда я носила их без единой заколки и была похожа на лохматую Марину Влади из французского фильма «Колдунья».

На следующее утро после нашего знакомства с тобой я пришла на студию и сказала:

– Мне кажется, будто я поговорила с Лениным. А старшие замахали на меня руками, зашикали:

– Бедная Вера, что ты говоришь!

Тогда я просто не знала, как передать масштаб твоей личности, – такого человека повстречала впервые. Потом зазвонил телефон, и ты сказал мне:

– Я хочу с вами встpeтиться. Я кое-что придумал. По-моему, моя сказка вам понравится.

Честно говоря, мы и не мечтали получить от тебя когда-нибудь сценарий. Деньги авторам у нас платили небольшие, а работа была трудоемкая и требовала от писателей, как мы говорили, сумасшедшей головы. Мультипликация – искусство условное, там, как нигде, нужна выдумка, гротеск, фантасмагория, юмор. В твоем звонке была пионерская верность слову. Нам стало весело.

Ты приехал на студию. Об этом мы узнали от глухого вахтера, бывшего вояки, который позвонил снизу, из проходной, и с присущей нашей вооруженной охране деликатностью заорал:

– Тут писатель к вам какой-то нерусский просится, Насын Хинкет называется, пропускать его или нет?

Ты поднимался по лестнице очень медленно. Отдыхал на каждой ступени. Ты поднимался так осторожно, как будто боялся разбить в себе какой-то тончайший сосуд.

Потом, спустя какое-то время ты рассказал мне, что после инфаркта твою болезнь в «кремлевке» обсуждал консилиум врачей. Тебе удалось подслушать часть их разговора. Латынь ты понимал легко, вот тогда ты и услышал роковое слово «аневризма», не очень ясно, в каком контексте, но услышал.

– Понимаете, – объяснял ты мне, – аневризма – это маленький кусочек на сердце, тоньше папиросной бумаги. Иногда достаточно пустякового движения, чтобы эта папиросная бумага лопнула – и все, конец. Потом я прочел о своей болезни все книги. С моим инфарктом люди живут максимум одиннадцать лет…

Сценарий твой по-русски был записан ужасно. Видно, ты торопился, продиктовал его кому-то из домашних и в таком виде принес на студию. Но едва я начала вчитываться, как стали открываться мне романтические герои маленькой очаровательной поэмы о самоотверженной любви Облака к бедной одинокой девушке Айше. И непривычная для мультфильма трагическая нота финала сказки показалась горькой, но единственно возможной: влюбленное Облако гибло, проливалось дождем над умирающим под натиском суховея садом Айше. Дождь кончился, зазеленели ветви деревьев, вновь распустились цветы. Девушка плачет, а ты ее успокаиваешь ее немного наивными, простенькими стихами.

Взгляни – уж зеленеют ветви,

Не плачь, Айше, смотри на них.

Не умирает тот навеки,

Кто умирает за других.

И не нужна героям жалость,

Они живут

во всем,

везде,

Как это облако осталось,

Став отражением в воде.

Ты назвал свою сказку – «Влюбленное Облако». Так я начала слушать твои сказки, Назым.

Прошло много дней, много недель, много месяцев. Мы виделись с тобой все чаще и чаще то в Москве, то в Переделкино. На дачу к тебе всегда приезжали с Валентиной Брумберг. Оказывается, во время первой встречи ты спросил ее, замужем ли я. И она ответила:

– Нет! Что вы!

Когда мы возвращались домой, Валентина шутливо призналась мне в этой лжи и с присущим ей легкомыслием объяснила свой обман тем, что все турки страшно ревнивы, что с девушкой тебе приятнее будет работать – так ты скорее напишешь нам сценарий. Ведь ей нужен был сценарий…

Чудачка, ей и в голову не могло прийти, как это все осложнит потом. Но странно: ее милый обман помог нам с тобой надолго сохранить добрые безмятежные отношения, которые постепенно переросли в любовь. Валентина, я благодарю вас.

Шли месяцы со времени нашего знакомства. Ты стал у нас на студии своим. К тебе привыкли. Тебе у нас хорошо. Нам казалось, что ты среди нас отдыхаешь. В то время мультфильмы создавали веселые, до озорства насмешливые, чистые люди. Наш сценарный отдел на втором этаже пристройки к бывшей церкви, длинный, как пенал, был любимым перекрестком всех студийных дорог. Сюда забегали отвести душу, сообщить или узнать интересную новость, проверить на юмор трюк, реплику или послушать, о чем говорят наши обожаемые авторы. Ты часто звонил, приходил на студию, и все видели, что приходишь ты к нам не только по делу.

Я знала, что после звонка с вахты пройдет еще десять, а то и пятнадцать минут, прежде чем постучат в дверь и ты войдешь. Сценарный отдел – проходной двор студии – наполнялся нужным, а чаще всего любопытствующим народом. Все, кто обгонял тебя на лестнице, уже никуда не сворачивали. Они прямиком шли к нам.

Ты всегда входил в нашу узкую комнату как праздник. Тебя встречали с восторгом. Ты здоровался с каждым по очереди: женщинам целовал руки, что всех нас ужасно трогало и смущало. Наши мужчины, с которыми мы работали, не целовали нам рук. Мы все были товарищи. А ты слетал, словно из другого мира. Все при тебе приободрялись, подтягивались, прихорашивались; мелькали зеркальца, пудреницы, расчески. Мои коллеги трогательно подставляли тебе стул к моему столу, ты садился и говорил о каких-то делах, хотя все они были давно решены. К тебе очень хорошо относились, Назым, и мужчины, и женщины. У тебя для всех находилось доброе слово, совет, участие. И никто над тобой не подсмеивался и не злословил. Через пять минут в комнате уже разгоралась оживленная дискуссия. Споры были шумные, но какие-то честные, гуманные, даже веселые. Ты, Назым, был большой мастер втягивать людей в острый разговор, где скрещивались разные точки зрения.

Однажды ты пришел к нам и с улыбкой сообщил, что на днях встречался с колхозниками Украины и от них услышал злой анекдот про коммунизм.

– Смысл его в том, что коммунизм наступит, если в каждом колхозе появится вертолет, чтобы крестьяне в любой момент могли слетать в Москву за пшеном.

Тогда бесчисленные анекдоты множилось пропорционально государственному истреблению сатиры. Анекдотами люди отзывались на любые проявления лжи, глупости, демагогии, социальной несправедливости и административного головотяпства. Их рассказывали везде и всюду, но никто из нас почему-то не задумывался, откуда они берутся.

– Я спросил их, – продолжал ты, – а знают ли они, кто в Советском Союзе сочиняет анекдоты? Они очень серьезно отвечали: «Политические – Илья Эренбург, а про пшено – Зощенко!» Я их не стал разубеждать. Я очень за товарища Зощенко обрадовался. Какой замечательный у него народный авторитет, несмотря на весь позор, который здесь сделали! И я очень хочу, чтобы товарищ Зощенко знал об этой прекрасной любви советских людей.

Ты видел, как вместе с Никитой Хрущевым жиреет верхушка, расслаивается население СССР на «мы» и «они». К безликой кликухе «они» низы приговорили власть предержащих, тех, кто командует и анонимно повелевает нами. Говоря о «них», мы редко поминаем слова «партократия», «администрация», «чиновники». Коротко бросаем «они», и каждому все ясно – речь идет об отчужденных и опасных.

Как-то ты приехал из Союза писателей озадаченным: только что в разговоре с тобой один поэт почему-то все грехи нашей жизни приписывал козням какой-то Софьи Власьевны. Ты спросил, не знаю ли я, кем она работает и где. Я тебе со смехом объяснила, что «Софьей Власьевной» наша интеллигенция для конспирации нарекла советскую власть. Ты тоже смеялся, но как-то невесело.

Мне нравилось твое внимание, твое удивительно нежное отношение ко мне. Долго, очень долго я ничего не понимала. Я видела в тебе необыкновенно хорошего, умного, доброго человека, несмотря на болезнь и возраст, заразительно молодого, с обостренным чувством романтики. Твоя жизнь была освещена более обширной идеей, чем у официозных глашатаев моего времени. Ты говорил о моей стране с такой неслыханной искренностью, что я впервые стала задумываться о ее трагической судьбе и любить еще больше. Это было важно. Важно было и другое – тебе я поверила сразу. Но мне не приходило в голову, что твои чувства – любовь.

И вот однажды ты позвонил и попросил показать тебе старый французский фильм «Дети райка». Это было сложно, сложно по тем временам. Мы специально для тебя привезли эту картину из хранилища Госфильмофонда, и 3 ноября 1956 года ты приехал смотреть ее с Бабаевым и друзьями.

Стояли ранние морозы, на студии еще не включили отопление, было холодно, и мы работали в пальто. В полупустом холодном зале мы все так и сидели, не раздеваясь, а грустный, трагический в своей неразделенной любви Арлекин – Луи Барро – удивлял нас совершенством и силой своих чувств. Ты был очень взволнован тогда. Ты попросил меня сесть рядом, и я заметила в тебе какое-то беспокойство. Мне показалось, что ты замерз, я принесла тебе из буфета стакан горячего чая. Ты выпил чай, но не выпускал стакана из рук. Ты не хотел, чтобы я отнесла его. Ты не хотел, чтобы я уходила. Кончалась первая серия. Фильм потряс меня.

Я тогда впервые увидела знаменитого актера Луи Барро, которого я уже никогда не забуду, потому что с ним связаны дорогие минуты моей жизни, минуты громадного удивления и открытия.

Ты поднялся со своего места, Назым. Поднялся вдруг и сказал, что должен уйти. Я очень удивилась, ведь ты сам просил показать тебе фильм и почему-то, не досмотрев, уходишь…

– Вам не понравилась картина?

– К сожалению, милая, у меня нет времени. Нет времени… Вы можете меня проводить?

Мы вышли из зала. Ты шел непривычно быстро, почти бежал, и первым делом я подумала, что разболелось твое сердце. Ты был гордый человек, не любил жаловаться, перекладывать на плечи других свою боль. На лестничной площадке между вторым и первым этажами ты остановился и молча стал смотреть на меня, сжав мои руки выше локтей. Так мы стояли и не говорили ни слова. Твои глаза метались по моему лицу.

– Я люблю вас. Понимаете ли вы это? Я люблю вас, – тихо-тихо сказал ты и заплакал.

Я никогда не видела, как плачут мужчины. Свет закачался под моими ногами от твоих слов, от твоих слез… Мы стояли на лестничной площадке, я смотрела на твое мокрое лицо, не отрываясь. Было время обеденного перерыва, и люди сновали мимо нас – вверх-вниз, вверх-вниз. Но мы их не замечали.

– Вам, наверное, все это кажется смешным? Вы сейчас думаете, что я гожусь вам в деды. Я и сам бы так думал на вашем месте… Но поймите, мне очень больно. Кровь идет из моего сердца, так я вас люблю.

– Не плачьте, – тихо просила я. – Не плачьте.

– Через два часа я уезжаю за границу. Я понимаю, вы не можете мне оставить никакой надежды, я обещаю вам никогда об этом больше не говорить, не вспоминать. Я вернусь в Москву, только когда избавлюсь от вас.

Ты не уходил. А я все молчала и во все глаза смотрела на тебя. Впервые не как на революционера, и не как на героя, и не как на великого поэта, а как на милого слабого волшебника, совершавшего свое последнее чудо. Мое сердце качнулось к тебе навстречу, я еще не понимала, отчего оно качнулось, и твои руки, сжавшие мои плечи, унесли меня куда-то, не знаю куда. Ты робко, едва прикасаясь к щекам и лбу, целовал меня на лестничной площадке в час обеденного перерыва и говорил мне:

– Прощайте!

Интересно, помнит ли нашу встречу в Париже уважаемый мастер Луи Барро?

Однажды весной мы пришли в его театр, чтобы посмотреть спектакль юных мимов. Их на произвол судьбы бросил тогда Марсель Марсо, а Барро предоставил им свою сцену. Оказалось, что он в театре и просит нас зайти в антракте. Это было невероятно. Его кабинет находился высоко, под самой крышей. Мы увидели Луи Барро в пролете лестницы издалека: он стоял на площадке верхнего этажа и махал нам рукой. Потом вы с ним сидели близко-близко и говорили о театре, обнаружив родство вкусов и привязанностей. Ты не скрыл, что он невольно оказался посредником между нами…

Мы зашли к Барро и после спектакля. Удивительный он человек! Время отступило перед ним, оставив таким же, каким мы увидели его в «Детях райка». Вероятно, он был в пиджаке и, быть может, даже в галстуке. Не знаю. Почему-то теперь вижу его легкое стройное тело в черном трико. А длинные белые пальцы самого изысканного рисунка, на какой только способна человеческая природа, кружатся перед моими глазами, как ночные бабочки, подправляя его речь, закругляя слова запятыми и обрамляя точками фразы.

Мы покидали театр, когда в нем никого уже не было. Мы заглянули в пустынный зал – он спал, укутанный чехлами. И только выйдя на маленькую площадь, мы узнали, что полчаса назад здесь, у театрального подъезда, оасовцы бросили бомбу.

Мы никогда больше не встречали Луи Барро, но образ его уже вошел в нашу жизнь.

Ты уехал. В тот же день. Через несколько часов. Я осталась. Осталась еще та лестничная площадка и легкое чувство утраты. Тогда я не любила тебя, Назым. Но после тех минут… Я стала думать, немножко грустить и, не признаваясь себе, чуть-чуть о тебе тосковать.

И вот тогда я убедилась, что все встречи с тобой прилежно сохранила моя память. Я кручу прошедшее, как фильм, туда-сюда. Потрясающе… Смотрю наше кино, смотрю, все больше убеждаясь, что ничего ни о тебе, ни о твоей жизни не знаю. Десяток-полтора стихов, две пьесы да отлакированная нашей пропагандой биография «классового борца» и «борца за мир». Этот набор больше мне не кажется достаточным. На помощь приходят твои книги, я начинаю читать тебя, Назым. Трудную работу изучения твоей личности исполняю с тщательностью исследователя-фаната.

Как мне легко воспринимать твою идейность, я сама патриотка, каких свет не видывал. Ведь всю мою жизнь определяет одно слово – счастье. Я не подвергала его сомнению. Ни разу. Я родилась в самой счастливой стране в единственной стране повальной справедливости. Я с детства усвоила, что у меня, как и у всех моих сверстников, было самое счастливое детство. Мой отец отдал жизнь на войне за победу над фашизмом, то есть по высшему счету за мое счастливое будущее. Как я ненавидела своего дядьку, маминого брата, у которого после возвращения из эвакуации мы года два жили под Москвой. Когда радио в конце войны оглашало очередной приказ Сталина об освобождении от фашистов нашего или чужого города, он кривлялся перед репродуктором, плевался и кричал: «Ге-не-ра-лис-си-мус! Гришка Отрепьев! Самозванец!» Мы считали его немножко сумасшедшим, в эти моменты боялись и выглядывали во двор – не услышал бы кто… Но в семье, как говорят, не без урода.

Зато моя мама настоящая патриотка. Педагог по призванию, с нежностью прививала она мне и своим воспитанникам-детдомовцам любовь к нашей советской Родине. Всю жизнь она хранила величайшую обиду на своего старшего брата, все того же дядю Колю за то, что когда она в 1923 году вернулась из школы и с гордостью сказала, что ее приняли в комсомол, он подошел и молча дал ей пощечину. Иногда в трудные минуты строгая мама плакала и, как маленькая девочка, причитала:

– Господи, господи, Веруся, ну почему я так люблю Советскую власть?! Ведь она в семь лет сделала меня сиротой… Моего отца расстрелял отряд красных конников, примчавшийся из Саратова жечь барскую усадьбу. Папа там много лет прослужил управляющим… Не говори только никогда никому… Господи, ну зачем он вышел на крыльцо и крикнул им: «Не дам!» А наутро меня с Марией Максимовной (маминой мачехой. – В. Т.) отвезли в саратовскую тюрьму… Господи, Веруша, что ты меня не остановишь?! Я тебе уже двадцать раз об этом рассказывала… А у меня нет зла на душе. Нет! – продолжала мама. – А твоего отца? Близорукого инженера убили на войне как пушечное мясо…

Мама, мама, всю жизнь ты работала с какой-то страстной честностью, ты согрела много маленьких сирот, и люди тебя уважают. А мне отчего-то всегда жалко тебя и твою горькую жизнь. Очень. Знаешь, Назым, когда ты умер, мама во славу и память о тебе решила вступить в партию. Восполнить выбывшее звено. Ну, как тысячи наших людей вступали в партию после смерти Ленина. Под лозунгом «Ленин умер, но дело его живет!» Вот и она на этот манер одна, правда, написала заявление. А ее не приняли. «Вам, – сказали, – пятьдесят три года, мамаша. Вам, наверное, пенсию персональную хочется? А партии нужны молодые бойцы».

Итак, я читаю твои книги. Ты много раз говорил, что вся твоя поэзия автобиографична, а все свои пьесы ты рано или поздно прожил.

Раньше я особо не задумывалась о твоей жизни, все принимала как есть, но какие-то вопросы возникали. Вопросы о значении некоторых людей в твоей жизни. Вот, например, на даче в верхней гостиной к стеклам окна ты прислонил две укрупненные фотографии – прелестного мальчика с твоим лицом и красивой женщины, упорно смотрящей в сторону. Два лица из прошлого, экспонированные в оконной витрине, символы былого – воспринимаются как дизайн. И что это за новая формула родства, которую я услышала от тебя: «мать моего сына»?

Вопросы, вопросы… С нетерпением молодости я пытаюсь разгадать твое нынешнее житие, не имея внятного представления о твоем прошлом. Мне было недоступно понять, как на твоей даче, где царила крамольная бескомпромиссность взглядов на всю нашу запутанную жизнь, политику, где бескорыстно предлагалась всяческая помощь порой и вовсе чужой душе, хозяйничали две мещанки, две сибирские бабы – молодайка и старая, вечно попрекавшие тебя при посторонних нехваткой денег.

Я видела, как ты угнетен своей болезнью, как унижен. Ты делал несколько шагов по дорожке сада и замирал, прислушиваясь к биению своего сердца. Ты больше любил сидеть, полеживать. Тебе постоянно делали уколы, а за едой перед твоей тарелкой неизменно выставлялся громадный больничный поднос с лекарствами, и ты глотал, глотал порошки и пилюли, пугая всех нас повиновением.

Никто из нас – частых свидетелей твоего быта, воспитанных литературой и жизнью почти в религиозном уважении к эскулапам, не воспринимал всерьез твою докторшу. Этому немало способствовал и ты сам: как бы предвосхищая реакцию на нее, шутливо объяснял всякому вновь прибывшему гостю, что являешься единственным человеком в Советском Союзе, у кого есть персональный врач на договоре и зарплате… На манер писательских шоферов и домработниц. И персональный врач отрабатывала: «Не ешь, а то умрешь!», «Не разговаривай, а то умрешь!», «Иди медленнее, а то умрешь!» И странное дело, ты в страхе останавливался, отодвигал тарелку, умолкал. В жару при гостях за столом она могла раздеть тебя до пояса и натянуть шерстяное белье, а через час тут же, когда с тебя ручьями уже тек пот, в присутствии интеллигентнейших друзей и смущенных дам – стаскивать и менять мокрое. Все это поначалу выглядело просто дико.

Ты боялся есть, пить, дышать свежим воздухом. Ты боялся ветра, снега, солнца, дождя, но больше всего ты боялся сумерек. Я заметила это очень скоро. Когда солнце уходило за горизонт, мне казалось, ты поднимаешься на цыпочки, чтобы подольше не отпускать его край. Ты менялся в несколько секунд. Из веселого, общительного, жадного до самых горячих споров человека ты превращался в настороженное ожидание. Ты боялся одиночества в сумерки. И если целый день люди черпали в тебе силы, то вечером ты молча просил их о поддержке.

Вопросы, вопросы…

Подожди, Назым, подожди. Я сейчас. Выпью темного чая, чтобы согреться. Знаешь, я теперь приладилась чай в термосе заваривать. На всю ночь хватает. До самого утра. До утра… Спаси меня, Назым, спаси. Мне одной не выйти из круга…

Изредка звонит Акпер, справляется о твоем фильме. И ни одного слова о тебе. Я тоже ни о чем не спрашиваю. И вдруг слух: Назым Хикмет женился?! В Польше! На какой-то старой богатой графине. Разговоры, разговоры…

В те годы полнейшего отсутствия информации мы питались слухами. Несметное множество их ходило по Москве. Все плохое обычно подтверждалось… «Ну, что же, Назым. Пусть будет старая графиня. Богатая ваша полька. Поздравляю с выздоровлением! Как говорят у нас, что′ Бог ни делает – все к лучшему», – безрадостно думаю я. На душе муторно… Но у Акпера ни за что спрашивать не стану! Почему-то постоянно вертелась в голове сказанная тобой заповедь заключенных: «Не верь, не бойся, не проси».

Передо мной вереница лиц. Дамский интернационал зачарованных тобой интеллигенток. По составу трогательной массовки можно без труда определить географию всех твоих передвижений по планете. Теперь, откручивая события назад, вижу, как с переменным успехом дамы боролись за счастье быть с тобой, становясь – как все влюбленные на белом свете – то вдохновенно прекрасными, то потерявшими надежду дурнушками. А вы, великий миротворец Назым Хикмет, как управлялись с этим пылким хороводом? Я, кажется, слышала от вас ответ.

Однажды после премьеры «Чудака» в Минске, ты, Назым, как водится, пришел за кулисы поблагодарить исполнителей и, прежде всего, известную актрису, игравшую главную героиню Нихаль. В ответ многоопытная прима кокетливо упрекнула тебя:

– Ах, Назым, спасибо, но вы, наверное, хвалили всех актрис, не только меня…

Ты сказал со своей неизменной улыбкой:

– Ах, миленькая, мы, турецкие мужики, такие, ничего не поделаешь! Знаете, у одного нашего султана был гарем, и вот в этот гарем вошла однажды молодая жена. После брачной ночи довольный султан надел ей на шею голубые бирюзовые бусы: «Это знак моей любви. Никому не говори о моем подарке и никому его не показывай, потому что ту, которой принадлежат голубые бусы, я больше всех и люблю!» Новая жена гордо вошла в гарем и с порога заявила другим женщинам, что теперь султан больше всех любит ее. Те обиделись и потребовали доказательств. Тогда молодая жена, отвернув ворот, показала им свои голубые бусы. Каково же было ее изумление, когда все жены султана продемонстрировали ей точно такие же… Моя голова, как сундук, набита всякой всячиной, услышанной от тебя…

Прошло почти девять месяцев. 27 июля 1957 года ты приехал, позвонил и сказал:

– Милая, это я.

– Здравствуйте, Назым, – сказала я и засмеялась от радости.

Оказывается, все эти девять месяцев не переставая я думала об этой минуте, о том дне, когда ты ве4нешься, когда позвонишь. Но убедилась в этом несколько секунд назад. Стало вдруг хорошо и страшно…

– Ну как наши дела?

– Да все в порядке. Ваш сценарий запущен в производство. Но ставит его другой режиссер – Анатолий Георгиевич Каранович.

– Но вы уже что-нибудь сделали? Есть что посмотреть?

– Да, Назым. Написан режиссерский сценарий, и готова раскадровка.

– Когда я могу все это увидеть?

– Когда захотите.

– А можно завтра?

– Можно.

Пауза.

– Можно?

– Можно.

Пауза.

– Я немножко устал от дороги, милая. Вы не могли бы приехать ко мне на дачу? Я завтра пришлю за вами машину. Часов в двенадцать, а?

– Хорошо. Мы приедем, – стараясь не выдавать волнения, сказала я.

– Спасибо, милая. Целую вашу ручку.

Попрощавшись, я положила трубку. На ней блеснул влажный след ладони. О чем думала тогда – не помню. Так постояв несколько минут, я перевела дух и сломя голову помчалась в режиссерскую группу сказать, что ты приехал!

Ночью я не сомкнула глаз и все утро не находила себе места. Я перебирала в памяти вчерашний разговор, пытаясь понять, значил ли он то, что значил, или нечто большее, даже не большее, а другое?

У тебя была красивая дача в Переделкино…

По дороге почему-то представила тебя, поджидающего нас наверху, на просторной светлой террасе, превращенной в зимнюю комнату. И пол, и стены там светло-желтые. Непривычно. Вспомнила, как впервые вошла туда и оказалась в окружении книг, картин, диковинных вещиц, привезенных и присланных со всего мира. Запомнились небольшие скульптуры из Китая, Индии, Африки, книги по искусству, монографии о художниках, изданные в «Skira» (итальянское издательство. – А. С.). Ничего этого мы тогда не видели. Все было новым, вызывающим жгучий интерес.

Вспомнила акварель театрального режиссера и художника Николая Павловича Акимова, стоявшую на длинном столе. Не знаю, как она называлась. На ней были нарисованы две головы: старика и молодой очень красивой женщины. Вспомнила, как ты всегда, пересаживаясь с места на место, поворачивал к себе эту картину, чтобы не терять два этих лица из виду.

Вспомнила, что стена против двери была сверху наполовину застеклена, а внизу, прямо на полу, окантованная в раму, стояла репродукция с картины Ван Гога «Кафе в Арле ночью». Над дверью отличная репродукция с картины Пикассо «Плачущая женщина». В комнате висело и стояло прислоненными к стене еще много картин, а среди них большой холст Абрамова «Назым Хикмет в тюрьме» – на черном фоне серая решетка и в глубине красный цветок.

Потом, когда мы уже жили вместе с тобой в Москве, этот художник время от времени являлся с криком: «Назым, купи мою новую работу!» И всякий раз в его руках была копия все той же картины с решеткой и цветком. Только назывались они иначе: «Белоянис в тюрьме», «Манолис Глезос в тюрьме», «Патрис Лумумба в тюрьме»… Ты купил у него четыре картины. Все они стояли в доме лицом к стене, пока как-то Абрамов не ворвался к нам и не потребовал их назад.

Однажды на рассвете, несколько месяцев спустя после твоей смерти, он опять появился у двери нашего дома. «Назым, открой, Назым, открой!» – истошно взывал он.

Но это было потом. Господи, как в голове моей все скачет, одно набегает на другое, но ты-то меня понимаешь. Ты понимаешь, Назым…

В машине по дороге на дачу, мысленно блуждая по комнате, где ты, как мне казалось, чаще всего любил разговаривать с гостями, я настойчиво вызывала в памяти образы ее предметов. И эта странная погоня за ними отвлекала, успокаивала.

Стена справа от двери была скрыта большими книжными полками, они поднимались почти до потолка. Рядом с книгами стояли и русские матрешки, и вятские игрушки, и даже старая русская икона. Но в убранстве твоей дачи ощущалась музейная холодность и грусть.

Знаешь, когда наш друг, Михаил Давидович Вольпин побывал у тебя впервые, он сказал мне:

– Какая должна быть тоска у этого человека, если он поселил себя среди игрушек. Я сам люблю игрушки, но мне жаль Назыма, он пытается заполнить ими ту часть своего сердца, которую игрушки заполнить не в силах.

А в тот теплый июльский день 1957 года по пути в Переделкино я вдруг отчетливо представила, как мы сейчас подойдем к твоему дому, позвоним в дверь. Услышим лай собаки, твои шаги, спускающиеся по лестнице вниз, твой голос, успокаивающий Шайтана. Потом увидим тебя самого, непременно радушного, радостного. Поднимемся вслед за тобой по деревянной лестнице наверх. Окажемся внутри солнечной желтизны стен. Снова возникнет чудесное ощущение твоего мира… О старой польской графине не думала. Видимо, как все женщины твоей орбиты, я не могла представить тебя ни с одной из них.

Сейчас ты гостеприимно усадишь нас в плетеные кресла, определишь каждому свое место, угостишь легким вином, орешками и крепчайшим кофе. Завяжется интересный разговор… Сейчас мы узнаем, как живет закрытый для нас мир. Что там смотрят в кино, что ставят в театрах, что рисуют, чем дышат… И вот тут я споткнулась. Машина затормозила и завернула к воротам.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.