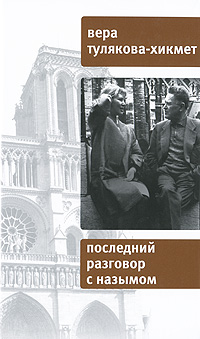

Текст книги "Последний разговор с Назымом"

Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)

А может быть, моя любовь пришла осенью 1957 года? Помнишь серый осенний день? Московский парк имени Горького после дождя.

Мы подъезжаем на такси. Ты – в светлом плаще на клетчатой шерстяной подкладке – он одиноко висит теперь в шкафу. Я – в голубой суконной курточке иду с тобой рядом, держась за руку. Мы входим в пустынный парк через давящие своей тяжестью громадные ворота. Мы минуем их, и ты останавливаешься, смотришь на них с ненавистью, запрокинув голову, и зло усмехаешься – вот, мол, в парке соорудили какое безобразие. Ты качаешь головой из стороны в сторону.

– Вы, конечно, изучали религиозную архитектуру и знаете, что, например, католики строили свои готические соборы вытянутыми до неба, чтобы человек, входя в них, чувствовал себя каплей. Каплей, которая в любой момент может испариться. Туда. – И ты показал на небо.

Ты говорил, что католические священники были куда добрее к людям, чем сталинские архитекторы. Ты не понимал, как можно было соорудить в парке для отдыха эти огромные ворота, тяжелые, как обрубленные ноги громадного слона.

– Это памятник крепостничеству эпохи сталинизма. Самоуверенные дураки хвастливо написали наверху: «1955 год». Удивительно, ворота старого парка построили, когда Сталина не существовало уже почти два года… К сожалению, дух кровавого гипнотизера не уйдет с одной шестой земного шара без драки… И, может быть, без крови.

Мы минуем ненавистное Назыму сооружение, спускаемся по широченным ступеням, рассчитанным, видимо, на чеканный шаг миллионов. Перед нами гигантские, как и всё здесь, полусферы или полусерпы клумб с цветами по пояс, реющими в сером воздухе красными языками, словно пионерские галстуки. Мы одни. Идем по соцреалистическому великолепию, как и подобает, бодрым шагом, и вдруг я замечаю, что ты действительно идешь бодрым шагом, как нормальный человек. Ты гладишь кончики моих пальцев. Молчишь. Нам вовсе не скучно молчать. Я уже чуть-чуть научилась слушать твое молчание. Нам хорошо. Мы рядом, и больше ничего.

Сейчас, когда тебя нет, я осваиваю другие значения молчания. Я подыгрываю подосланным стукачам – ничего не знаю, не помню, о политике не говорили, записей нет, не вела – вот такая вот молодая, глупенькая у Назыма Хикмета была жена.

Ты постелил свежую газету. Мы сели на край здоровенной, как ладья, скамьи. Ветер тряхнул на нас мокрой кроной дерева, ты встал и пошел к кондитерскому киоску, а я провожала тебя взглядом. Мне стало казаться, что киоск вместе с твоими шагами удаляется от меня, удаляется, и ты больше никогда не вернешься. Ты догнал его. Вижу, согнулся перед окном, говоришь с продавщицей, но ни слова, ни голос не долетают ко мне.

Вот обернулся, смотришь, и она выглянула из окошка, тоже глядит на меня. Разговариваете. Наконец, протягивает тебе пакет. Ты возвращаешься. Я считаю твои шаги. Твои характерные матросские шаги. Идешь ровно, словно по канату, но без колебаний. Подходишь на моем счете пятьдесят семь и высыпаешь мне на колени гору трюфелей. Я не ем – ешь ты. Вижу, хочешь что-то сказать, но не уверен – надо ли…

– Эта женщина сказала мне, как ей было приятно смотреть на нас, когда мы шли. Говорит, ведете свою дочку за руку, как маленькую. Говорит, вы на меня очень похожи. Разве вы на меня похожи?

– Не знаю, – смеюсь я. – Может быть, и похожа.

– Эта женщина подумала, что я ваш отец. Огорчается, что ее муж не находит времени для детей. По воскресеньям с утра и до вечера играет в домино с соседями. Я должен был сказать ей, что я не ваш отец, но я не хотел ее разочаровывать. Вот видите, милая, я гожусь вам в отцы. Сколько лет сейчас было бы вашему отцу?

– Он на шесть лет моложе вас. Но на довоенных фотографиях выглядит гораздо старше своих тридцати трех, как и все его поколение.

– Да… Вот так, милая, ничего не поделаешь. Поздно… Мы сидели на скамье и смотрели каждый в свою даль.

Я знала, о чем ты думаешь, Назым. Ты тоже знал, что думаю я. И от наших нерадостных мыслей были мы особенно близки и дороги друг другу в эти минуты.

Вот тогда я впервые подумала о своей молодости с ненавистью, с проклятием. Потом чудо как бы само собой свершилось – ты стал молодым-молодым. И ты удивлялся: «Вера, что со мной? Я совсем не чувствую возраста. Тебе не кажется это ненормальным?!» Да, мы поравнялись.

Я вновь задумалась о возрасте, когда ты умер, Назым, а передо мной, как черный клубок, продолжала разматываться жизнь. Жизнь без тебя. Страшно не то, что ты умер, а то, что я продолжаю жить. Это несправедливо, и только мы оба знаем цену этой несправедливости: ты уже заплатил, я – продолжаю.

«Новогодняя елка». Помнишь, мы уехали встречать 1962 год в Эстонию, в Таллин? Помнишь, как было чудесно? Когда-нибудь поговорим и о наших праздниках. Были они в нашей жизни, были, и спасибо им всем.

На земле живет одна вещь, бесподобная вещь.

и никто ее не замечает, кроме меня,

может это растение,

может животное, или слово,

может, это металл, или свет, или счастье,

может, это упало с какой-то звезды,

на земле живет одна вещь, живет для тебя,

но ты ее не замечаешь…

Я умру, ты прости меня, умру,

и, разбив красный шарик, ты выйдешь оттуда

и опустишься на морозную площадь…

Это будет в Москве, или в Таллине,

может быть, в Ленинграде.

Ты опустишься на морозную снежную площадь

с новогодней сверкающей елки,

только я унесу уже то, что жило на этой земле

для тебя…

Ты вполне мог бы и не писать двух последних строчек, муженек… Стихи вышли бы хуже, да жить мне было бы легче. Глаза слипаются, ложусь. Погладь по голове, когда усну, как вчера.

Боже, как же это тяжело! Временами, почти религиозное чувство греха доводит до отчаяния, хочется наложить на себя руки или перед всем миром встать на колени, покаяться… Мне кажется, что все вокруг знают, что я погрязла в пороке, что я лгу, лгу, лгу. Я и сама думаю, что я – дрянь.

А ты и теперь все спрашиваешь без устали: «Как ты могла это сделать? Как ты могла это сделать?» Целых полдня сегодня меня спрашивал, немую, казнил.

– Как ты могла это сделать? Как ты могла это сделать! Ты, которую я знаю. Ты как это могла?! Ты ведь не любила меня тогда. Увлеклась немножко, но не любила. Ты не имела желания даже, даже любопытства… Ты ведь не дура, чтобы поверить, что человек сию минуту может скончаться, даже если такая, как ты, ему откажет. Неужели только из жалости ко мне, из страха? Если бы ты мне могла это объяснить! Если бы я мог понять! Что было в твоем мозгу в те минуты – я бы успокоился. Выходит, каждый дурак может играть перед тобой комедию, нехитрый фокус со смертью, и ты пожалеешь, уступишь. Да, правильно, я этого добивался, страшно хотел, но как ты допустила?! Верно, мне это было необходимо. Я все решил заранее. Что же? Я думал как сволочь, хотел спасти себя. Любил тебя, правильно, но так я любил многих раньше, а потом все кончалось. С тобой выходило как-то иначе. Я мучился, начал ревновать как сумасшедший, целыми днями искал тебя по Москве, чтобы встретить где-то. Что ты хочешь?! Не мог работать! Несколько раз бежал за границу, но там так начинал тосковать, что не мог ни о чем другом думать. В Москве хотел каждую минуту знать, где ты, попадал в смешное положение… Нет, я поступил для себя очень логически. Я тоже живой человек, и кто, в конце концов, будет думать обо мне, если не я сам. Эта хирургическая операция была мне нужна до горла! Я знал, если я сплю с женщиной, то потом очень скоро мало-помалу все кончается. Так было всегда. Но обычно женщины тоже этого хотели. Ты не хотела, даже не думала об этом. Я видел это. Злился: считает стариком… А моложе я никогда не был… Ты была уже женщина, даже мама, правда, очень детская женщина, мало похожая на других, но все-таки мне казалось, что для тебя это не будет очень страшно или обидно… Потом, когда это случилось, я растерялся. Был смущен, что я тебе все время в течение часа врал, а ты говорила правду. А я не верил, думал – хочет таким образом вырваться. Потом меня страшно озадачило, что ты стала вдруг другой. Это была ты и не ты. Ты говорила со мной вежливо, тихо, словно ничего не произошло. Но я видел, что потерял тебя. Я сломал в тебе что-то, о чем даже не догадывался. Ты ушла в себя, оставаясь со мной. Мне было странно видеть тебя такую. Ничего подобного со мной никогда не происходило. Но я был рад, что все наконец случилось. Назавтра я целый день пел, превосходно себя чувствовал. Тебе позвонил, не застал – никакой паники. О, Аллах! Да здравствует свобода! Вечером сказал Акперу:

– Скоро это дело кончается! Скоро я опять сделаюсь свободным Назымчиком.

Он недоверчиво посмотрел на меня и тоже очень обрадовался, увидев меня веселым. Потом спросил:

– А как же Вера?

Я сказал, что хватит мучить девушку. Она будет рада избавиться от меня. Я ей страшно надоел. Второй день тоже был ничего, только к вечеру я почувствовал тоску по тебе. Два дня я не слышал твоего голоса, и это понял вдруг, сразу, как человек просыпается от колокола. Я подумал, что все нормально. Хотел себя успокоить тем, что около двух лет я был влюблен в девушку. Так всегда я называл тебя. Как-то в моем представлении ты была такой. Только когда на тебе женился, бросил так говорить. Хотел сделать себе впечатление, что все в порядке, а сам уже набирал твой номер. Ответили: «Вера спит». Было на самом деле уже поздно. Я ходил по даче, держал себя, чтобы не набирать твой телефон – было жалко твоих соседей. Лег в постель и постарался спать, но сон не шел. Тогда в первый раз вспомнил все, что случилось два дня назад. Почему-то вспомнил, как ты потом была без красок. Все без красок: голос, волосы, походка. Ты все время слышала на себе мой запах, и я вспомнил, как тебе это было противно. Мы вышли из дома. В сквере никого не было. Шел маленький осенний дождь. Ты очень торопилась и я все время просил тебя идти медленнее. В этом было что-то унизительное для меня. Тебе хотелось поскорее от меня избавиться. Это не обижало меня, нет. Я был очень собой доволен. Даже немножко бравировал перед тобой. Хотелось тебя растормошить, не отпускать такой замкнутой. Но, в общем, я испытывал удовлетворение. И только через два дня вспомнил, как ты смотрела на меня у ворот своего дома. В твоем строгом взгляде были грусть и сожаление. Ты как будто сняла меня с высокого пьедестала на землю, и теперь я не мог понять: хорошо это или плохо, что ты сняла меня с пьедестала… Я не спал всю ночь, то есть очень плохо спал. Утром неважно выглядел, а хотел казаться лучше, чем всегда. Звонил на твою работу, ответили, что ты занята. Я прямо поехал в студию и был очень взволнован, очень. Хотел что-то поправить и боялся опоздать. У меня было такое состояние, как будто ты исчезла и тебя больше не существует. Я испытал настоящую панику. Когда я вошел в твою рабочую комнату, я увидел тебя. Ты сидела за чужим столом, спиной ко мне, вокруг тебя – незнакомые мужики. Вы все что-то серьезно обсуждали. Ты меня не видела, в комнате кроме вас никого не было, и я мог несколько минут смотреть на тебя. Но мне почему-то было страшно сделать несколько шагов, страшно попасть тебе на глаза. Тогда я впервые испытал перед тобой робость. С тех пор это повторялось много раз. Потом меня кто-то обнаружил, и ты оглянулась. От неожиданности ты смутилась, покраснела. Ты вообще часто краснеешь, как маленькая девушка. Я увидел, как ты сделалась худенькой, а может быть, мне так показалось. С этого дня я пропал. Вот так было все. Все женщины потеряли для меня свои женские черты. Больше я их не видел. Ты единственная женщина, которой я не изменял и никогда не смогу изменить, даже если ты меня будешь бросить. Черт побери, такая вещь может случиться! Ты молодая женщина, я старый человек. Знаешь, жизнь, миленькая моя, такую вещь иногда сделает…

Сколько раз ты меня терял, Назым. Сколько раз находил. Сколько раз будешь терять и снова находить….

Как я люблю тебя, как люблю! И каждую ночь клянусь себе, что завтра я скажу тебе «нет», и каждый следующий день я сломя голову несусь после работы за угол и со слезами счастья кидаюсь к тебе. У нас всегда мало времени. Мы учимся им дорожить! Чаще всего ты просто везешь меня на такси домой, заходя со мной по дороге в магазины за продуктами. Теперь ты с уважением относишься к моим домашним заботам, понимаешь, что дома меня ждет дочка. Сколько раз ты подолгу стоял у забора и смотрел, как Анюта играет с няней во дворе.

Иногда, если случались лишние полчаса, мы сидели в нашем кафе. Но всё изобретательнее и успешнее мы ищем возможность побыть наедине. Ты говоришь:

– Почему мы должны расставаться? Посмотри на свои сияющие глаза, ты не должна казнить себя за любовь. Мы не виноваты, что так случилось.

Все так. Но когда я оставалась одна – совесть выедала душу. Желание и долг трагически не совпадали. Надо было как-то помочь себе.

Ты написал сценарий. Его ставили. Долго. Но не бесконечно. А новый замысел фильма «Мир дому твоему» еще не оформился. Нам все труднее и труднее становилось находить поводы для встреч. Я всеми силами охраняла наши отношения, не хотелось, чтобы о нас сплетничали. Но ты не мог и не хотел не видеть меня. Ты звонил и просил:

– Я приеду?

– Неудобно. Не нужно. Потом. Когда-нибудь, – говорила я.

– Когда? – кричал ты и умолял. – Когда? Наконец ты нашел выход:

– Мы будем писать с тобой пьесу.

Я долго упиралась, но ты был еще упорнее.

– Ты же пишешь с другими писателями, которых ты редактируешь, почему отказываешься работать со мной? В конце концов, я не самый лучший драматург на свете, но все-таки могу научить профессии. Любой человек с твоим образованием и способностями воспользовался бы моим предложением. Кроме того, мне давно хочется написать пьесу о жизни советских людей. Пусть ее герои будут разными – и интеллигенция, и рабочие. Ты хорошо знаешь московский быт. У тебя есть литературный вкус. Это так важно! Если бы ты знала как. Давай попробуем. Не получится – черт побери! Чтобы экономить твое время, писать будем в моей московской квартире.

И вот твой маленький кабинет с громадным письменным столом. Мы с тобой сидим по разные его стороны. Я на высоком дубовом стуле. Ты в низком кресле. Над нами неярко горит лампочка. Я устала после работы, хочется отдохнуть, а ты строг, не даешь расслабиться ни на секунду, требуешь полной сосредоточенности. Незадолго до начала нашей работы ты прочел во французской газете о двух драматургах, написавших недавно прекрасную пьесу. Оказалось, они говорили от лица героев при включенном магнитофоне. В результате получилась острая пьеса с живой речью и ритмами самой жизни. Ты предложил:

– Давай попробуем этот метод – наговаривать диалог. Все сцены с молодыми героями будешь писать ты, стариков – я, а все сцены Алексея Петровича и Даши будем писать вместе. Я буду говорить за Алексея, ты – за Дашу. Магнитофон нам не нужен. Записывать будешь ты.

Как-то само собой получилось, что пятидесятилетний ученый только что перенес инфаркт и полюбил молодую медсестру Дашу. Им было трудно, но наши герои были мужественнее нас, лучше нас. Им не нужно было врать, они были свободные люди. Это мы пожалели их. Наши герои были счастливы. Недолго. Пока он не умер. Но он умер.

Финал написал ты, Назым. Протянул мне листок:

– Вот ты узнала об этом, что ты сделаешь? Что скажешь? Может быть, ничего?

Об этом повороте мы не договаривались. Ты смотрел на меня с напряженным ожиданием. Я взяла карандаш и написала: «Даша выходит к зрителям:

– Вы думаете, что он умер? А я думаю, что нет».

Я протянула тебе страницу. Ты прочитал, похлопал меня по руке и сказал:

– Не бойся, я постараюсь жить подольше. И нацарапал: «Конец».

Многое случилось в этой жизни, но с другим человеком, про которого ты мне сам все рассказал: «Вера, ты должна все услышать от меня. Я не хочу, чтобы потом когда меня не будет, разные сволочи мучили тебя сплетнями обо мне».

Ты мне рассказал про всех женщин, с которыми был долго или коротко. Про всех. Рассказал сухо, как в информационном бюллетене. И я не ревновала. Даже встречалась кое с кем. Ты удивлялся, говорил: «Я бы не смог, может быть, потому, что я турок?»

А я могла – и не от самоуверенности. Просто на моих глазах ты забывал, забывал чужие женские краски и голоса и однажды забыл совсем. А сегодня некоторым из этих женщин я благодарна. Верь мне, Назым, не вздыхай.

– Веру вызывает Варшава! Варшава! Варшава! Ответьте Берлину! Лейпцигу! Праге! Будете говорить с Парижем. Не кладите трубку, девушка!

Меня вызывает Прага. Прага! Прага! Двадцать раз Прага и двадцать раз Лейпциг, и два раза в вечер Прага, Прага… Я уже не сопротивляюсь. Я не стесняюсь уже. Телефон нетерпеливо звонит на коммунальной стене коридора. Против него на кухне соседи не спеша доедают свой ужин. Лампочка Ильича освещает их лица, внимательные, спокойные. И я делаю вид и голос, словно это нормально, что меня вызывает из-за границы (это же запредельнее Луны!) Назым Хикмет. Я хитрю, изворачиваюсь, изъясняясь односложно.

– Да. Да… Да… Конечно… Очень… Да.

Мы ни разу не подумали, что наши разговоры о любви слушают десятки людей, что их записывают на магнитофонную ленту и потом, наверное, разгадывают как шифровку серьезные дяди в компетентных учреждениях… Ослепленные тоской, мы не думаем об этом. Мы не думаем…

Простите нас все. И те, кто был подключен к нашей горячей линии по воле службы, и те, кто ел на коммунальной кухне под наш вздох. Мы любим! Пожалейте нас, помогите! Дайте еще минуту! Десять секунд… Одну!

– Соскучилась?

– Да.

– Был трудный день?

– Да.

– Хочешь, – чтобы я поскорее приехал?

– Да. Да. Да…

У меня уже нет воли, нет сил сказать – «нет», поэтому иногда говорю «не знаю», и это звучит определеннее, чем «да».

Когда жизнь подбрасывает плохие вести, я думаю: хорошо, что тебя нет. Но если вдруг радость, если солнце в окно – острее чувствую пропасть разлуки, слышу свои холостые шаги. Никто на всем белом свете не испытает такой отчаянной тоски по тебе, как я и Акпер. Мы твои сироты, Назым.

Образумьте меня, люди, научите, что делать. Надо, надо, надо подумать о нас. Один раз взять голову в руки да поразмыслить трезво, как про чужое, о последних месяцах моей жизни. Но нет, этого не сделаю! Я лечу в тартарары. И от этой скорости мне сладко, больно, тревожно. Сколько веревочке ни виться, кончику быть. А мне уже поздно об этом печалиться. Некогда мне. Дни летят. Каждую секунду я живу!

На студию приходят от тебя открытки с видами незнакомых городов. На моей ладони лежит Ленинград. Отсюда ты начал путь в Швецию, на заседание Бюро Всемирного Совета мира.

Целую всех красивых женщин, они у нас все красивые,

и всех мудрых мужчин, они у нас все мудрые. Целую Раю

и тебя.

Назым

Через два дня утром под нехорошим взглядом начальника отдела кадров получаю из рук курьера заморский конверт. Из Стокгольма. В нем стихи от тебя. По-турецки.

Я рассматриваю твои ровные строчки, я рассматриваю твои буквы и твою подпись, но не могу прочитать. Начальник отдела кадров тоже рассматривает и тоже не может прочитать. Я звоню Акперу. Он приезжает и очень серьезно, немного смущаясь и покашливая переводит мне, как правительственный бюллетень, крик о твой тоске.

Вечером того же дня (о, бедный мой кадровик!) на мою ладонь опускается город Стокгольм, легкий и маленький, как почтовая открытка.

Привет. Целую тебя, Раю и всех друзей. Ужасно скучаю. Скорее, скорее хочется домой! Вот и всё.

Назым

«Вот и всё», говоришь? Я читаю, перечитываю эти три строчки текста. Я рассматриваю почтовые печати и штампы, типографский номер открытки и стерильные улицы Стокгольма. И наконец я понимаю, как много ты сказал мне. Как много! Как хорошо. И опять гоню время. Еще по наивности считаю его именем существительным. Время пусть катится скорее, но оно наказывает меня, останавливается нарочно. Я и все вокруг движемся, а время замерло, как волны моря, на которые смотришь с самолета.

Из Стокгольма снова летит ко мне весть горячая, как твое дыхание.

Все время думаю о тебе. Все время думаю о тебе! Все время думаю о тебе!! Все время думаю о тебе!!!!!!!!

Назым Хикмет

И в слове «Назым» вместо буквы «а» нарисован твой грустный глаз, над буквой «и» в фамилии повисло твое сердце, а вместо «т» – распустившийся цветок.

Какое счастье жить в унисон. Нет, не жгите меня на костре, не бейте камнями, лучше помогите пережить разлуку, прибавьте сил.

А ты уже написал новое письмо и уже опустил его в ящик. На него поставили печать и отправили в дорогу.

Оно приземлилось самолетом на московский аэродром, ехало машиной, шло ко мне ногами почтальона, и вот оно – моя награда.

Черт побери, какая замечательная штука тебя любить! Ты моя любовь, ты моя дочка, ты мой товарищ, ты моя маленькая мама.

Как аккуратно ты переписал монолог Алексея из нашей пьесы! Ни единой ошибки. Но Алексей остановился на этом, ты же, бросив русский текст пьесы, переходишь на турецкий:

Милая, единственная моя. Оказывается, до того, как тебя полюбить, я не умел любить мир. Если этот город красив, – благодаря тебе, если молоко вкусное – благодаря тебе, если этот человек умен – благодаря тебе, если у этой женщины доброе сердце – благодаря тебе. Вот так, Эфендим.

Вера! Вера! Вера! Слышишь, как я кричу, милая ты моя, родная ты моя, получил я твое письмо. Вот оно. Я читал его уже 15 раз. И карточки – я беспрерывно смотрю на них. Ужасно пишу, извини, постарайся понимать. Я не живу, раз не могу видеть тебя, не могу трогать тебя, не слышу твой голос. Чтобы быть сейчас где-нибудь с тобой, я хочу сказать на самом красивом берегу моря, под звездами, с тобой рядом, быть с тобой так два часа и потом ничего не хочу, могу умереть. Я полон словами, тоской и не могу выразить. Ты понимаешь мое мучение. Радость моя. Вера! Вера! Вера! Дай мне твои руки, только твои руки и разреши мне смотреть прямо в твои глаза и ласкать твои волосы. Черт побери! Черт побери! Вот так. Не забывай, что я люблю тебя. Очень, очень, очень… Привет всем. Привет Раисе, целую ее. Целую тебя, единственная моя.

Назым

Господи, да у нас же роман, Назым! Классический. Любим, страдаем, обстоятельства загоняют в тупик… Ужас…

По классике все романы о любви кончаются плохо. Какая судьба меня поджидает… Анны Карениной, Жизели или этой, которая с горя спилась и доживает в ночлежке… Только не задумываться, уговариваю себя. Поздно задумываться. Пройду через все. Не оставляй меня, Назым, подольше. Не оставляй никогда.

А сейчас – что только человеку на ум ни приходит ночью – всплыл в памяти один эпизод.

Помню, прибежала я к тебе на свидание, ног под собой не чуя. Ты вышел из машины, радостный, великолепный, как киногерой, дверь мне открываешь – и вдруг на лице ужас, шок, глаза с нескрываемым страданием глядят мне на ноги. Проследив твой взгляд, тотчас догадываюсь, что всему виной мои туфли. Верно у нас говорят: «бедность не порок, но большое свинство». От смущения начинаю истерически хохотать. Да, на ногах моих новые туфельки из зеленой клеенки в стиле советских галош цвета «вырви глаз». Как сейчас помню, купила их за восемьдесят рублей, то бишь за восемь по-нынешнему! Жуткие, идиотские буцациры, да еще на черной резине. Но выхода не было. Те славненькие, единственные после многоразовой починки окончательно развалились, а в магазинах на зеркальных полках – ничего. Исколесив полгорода, нашла-таки эти и была униженно счастлива.

Ты привык видеть меня прилично одетой. Из-за этих нарядов меня долго грызла совесть. Ведь одевала меня в нашей нищей Москве сестра моего мужа из магазинов Осло и Копенгагена, где она жила со своим мужем-дипломатом. Родная Клара, спасибо тебе, и ты внесла посильный вклад в мою грешную судьбу. Прости.

Прошло недели три. Я уже без комплексов, как все, ходила в презренных баретках, а ты укатил в Стокгольм. Появился внезапно, раньше срока, позвал вечером пойти в Театр Сатиры. Там мы встретились в компании Тоси и Акпера. После спектакля ты вытащил из машины Акпера большой сверток и предложил мне пройтись по Тверскому бульвару. Как только дошли до первой скамейки, ты усадил меня и вынул из свертка красные туфельки, словно слетевшие с ног шведской принцессы. Туфельки, купленные наобум, были столь малы, что не стоило и пытаться в них влезть. Но у тебя сделалось такое расстроенное лицо, что я сбросила свои «модельные» и попробовала всунуть ногу… Ты сокрушенно покачал головой и достал другие. Эти были черные лаковые на высочайших каблуках и хоть чуть больше, но тоже схватили ногу, словно в деревянные колодки.

Безо всякой надежды ты достал, слава Богу, последнюю пару – элегантные замшевые лодочки, отделанные кожей – размера на два-полтора меньше моих ног. Посмотрев на твое удрученное лицо, я поняла, что должна сейчас же надеть заморские туфельки, хоть умри! Не знаю, как мне удалось поджать пальцы. Изделие «гнилого Запада» почему-то не треснуло, но ноги зажглись внутри адским огнем, а под языком побежала сладковатая слюна – признак начинающейся дурноты. Я с благодарностью улыбнулась тебе, прошлась перед тобой и поцеловала твое просиявшее лицо. В ту же секунду ты, хлопнув в ладоши, спустил зеленые баретки в урну.

От боли кружилась голова.

– Идем, погуляем по бульвару моей молодости, – предложил ты. Я собрала всю свою волю, и мы пошли к Пушкинской площади. Мы гуляли, гуляли. «Только – бы не сесть», – молила я Бога, понимая, что встать не смогу и под расстрелом. Ноги мои немели, при каждом шаге колючие мурашки горячими стрелами неслись вверх по икрам.

А у тебя было благодушное настроение. Ты шутил, смеялся. Рассказал, как только что в Стокгольме захотел за обедом поесть телятины. Но тупой официант ни черта не понимал ни по-турецки, ни по-русски, ни по-французски. Тогда ты приставил к вискам пальцы как рожки и замычал: «Му-у-у? Му-у-у?»

– Немножко громко получилось, не рассчитал, – говорил ты с улыбкой. – Но парень закивал головой и через минуту принес стакан молока.

Наконец мы вошли в мой темный двор на Русаковке. Сухой ранний мороз прикрыл землю инеем, как марлей. От боли появилось ощущение слепоты, видно, так сыплются искры из глаз. Я торопливо рассталась с тобой, и, едва ты отошел, потеряла сознание, рухнула на землю. Очнувшись, открыла глаза и увидела перед собой твое испуганное расплывающееся лицо. Только тут я призналась, в чем дело. Ты был потрясен. Сорвал туфли и зашвырнул их подальше. Стал натягивать мне на ноги свои перчатки, но величайшим счастьем было держать ступни на подмерзшей земле.

Я шла по двору босая, кошмар пытки отступал. Ты понуро брел сзади. Я обернулась к тебе у двери и весело сказала «Му-у-у! Му-у-у!»

– Да, миленькая, – грустно ответил ты, – пока мы здесь можем только мычать, черт побери! А капиталисты там эксплуатируют конечно, но при этом делают для людей хорошую обувь и, ей-богу, сносную жизнь.

Ночью потолки опускаются прямо на глаза, и изо всех углов выползает темень, тяжелая, как повидло. Улица умолкает. Засыпают соседи в своих нескучных постелях, а со мной коротает ночь испорченный звонок над дверью. Он свербит с такой садистской неотступностью, которая, как свист в ушах, как раскаты головной боли, как детский плач, не уходит, не умолкает, проникает в мой сон и в мое пробуждение. Можно пойти и перерезать провода. Но зачем? Можно же все выдержать. Всё!

Однажды летним вечером раздался звонок: «Ответьте Берлину!» – приказала телефонистка. И ты мне сказал:

– Гюзелим, кызым, гюлюм, бертанем, Веруся моя! Как поживаешь, милая, хорошенькая моя, москвичка моя, редакторша?!

– Уезжаю, – сказала я, – в отпуск. К морю.

– Вот как, значит, уезжаешь…

– Да, Назым.

– Очень устала?

– Устала. Хочется отдохнуть.

– Остаюсь без твоего голоса. Это тюрьма…

– Ничего, время летит быстро, не успеете оглянуться, как месяц пройдет, и я вернусь. А вы собираетесь в Москву?

– Я торопился, уже билет заказал, а теперь, что я там буду делать без тебя… Ты не забудешь меня?

– Нет.

– Ты уверена?

– Уверена, Назым.

– Спасибо. Хорошо, миленькая, отдыхай, но очень хорошо отдыхай! Очень, понимаешь?

– Постараюсь, но почему вы так настаиваете?

– Надо, милая. Увидишь. Я привезу тебе белое платье.

– Что я буду с ним делать? – рассмеялась я очередной выдумке Назыма.

– Послушай, ты не маленькая. Что делают все невесты в белых платьях? Выходят замуж.

– Все это со мной однажды уже произошло. Правда, платье было голубое.

– Ничего, ничего, готовься…

Я поняла, что тоска довела тебя до отчаяния. Ты говорил о невозможном. У меня была семья – дочь, муж, близкий добрый человек. В нашей киношной среде все любили его за бурный открытый характер, за благородство и ироничный ум. Я бесконечно уважала его, восхищалась глубоким знанием литературы, профессионализмом в кино, хотя с тех самых пор, как между нами поселилась ложь, мы перестали быть товарищами. Среди нас троих он один жил честно и потому был лучше. Мне становилось неловко за тебя, Назым, когда ты приходил к нам в дом и шел к нему с распростертыми объятиями, называл братом. Я видела, как ты прячешь глаза от открытого взгляда моего мужа, как искусственно стараешься быть самим собой, и фальшь тебе плохо удается.

Мне жутковато было наблюдать вас рядом тогда – двух хороших людей, которые все друг про друга знали. Один хотел украсть, а другой глазами иногда спрашивал меня: разве ты не видишь, что твой герой нечестный человек? Неужели тебя это не останавливает? А я? Я все видела, все понимала – и любила вора. Я его соучастница. Я – его.

Я бегу от тебя, я спасаюсь. В южную деревню Архипо-Осиповку к старой Татьяне в дом. Как хорошо там, как тихо. Мы с Раисой кормим хозяйкиных кроликов травой, ходим к морю вчетвером. Мы отдыхаем с мужьями. Мужчины идут впереди, мы сзади. Мы идем. Тихо говорим, почти не о тебе. О тебе невозможно, всё, предел.

Скоро к нам приедет Вольпин с женой, соберется большая киношная компания московских друзей. И никто, ни один человек не знает, как я живу на самом деле, с какой скоростью я лечу в тартарары… Я падаю, я задыхаюсь, я гибну. Двадцать четыре рабочих дня и четыре выходных нас будет объединять праздная лень, наш отпуск. И за это время я соберусь с силой, я обязательно соберусь и, наконец, скажу: «Нет! Нет! Нет!»

Идут дни. Мы с Раисой лежим на пляже, уткнувшись в песок лицами. Почти у пяток плещется теплое море. Вокруг нас такие же, как мы. Мы лежим и молчим. Я вполуха слышу, как рядом со мной мужской голос восторгается:

– Смотри, какая шикарная машина!

Я не поднимаю головы. Мне безразлично, вся моя жизнь бьется внутри. Шум нарастает. Вокруг нас все начинают обсуждать какую-то двухцветную машину. И вдруг Раиса то ли испуганно, то ли изумленно вскрикивает:

– Веруська, смотри, Назым приехал!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.