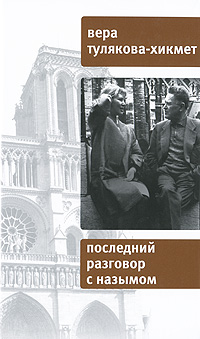

Текст книги "Последний разговор с Назымом"

Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)

Я молчала.

– Ты ведь сама не можешь так жить дальше. Ты меня любишь. Я вижу. Ты ведь не можешь больше выносить этих страданий!

– Не могу…

– Я знаю. Если бы ты сейчас видела свое лицо! Веруся моя, по-моему, ты боишься один раз до конца говорить правду? Но надо, миленькая. Ты должна решиться. Он молодой. Ему будет трудно, но он выдержит все-таки, а я нет. Умру. Не шантажирую, говорю тебе то что есть. Я умру, и тогда ты поймешь все. Это будет страшно для тебя. Поймешь: то, что тебя сейчас удерживает, кажется таким важным – всего лишь одна из сложностей жизни. Не больше! И ты не простишь себя, радость моя. Потому что один человек умер из-за нехватки воздуха. А воздух – это ты.

– Как же мне уйти? Я не умею, не знаю, как уйти, понимаете…

– По-хорошему… Иначе я исстрадаюсь, счастья не получится…

– Назым, дорогой, давай выпьем на брудершафт! – вскричал все тот же «приятель», вновь возникнув перед нами. Он стоял, как канатоходец на проволоке, раскачиваясь и с трудом удерживая равновесие. В его руках вместе с ним покачивались две рюмки, полные коньяка.

– Но, товарищ, вы знаете!.. – разозлился ты.

– Ну чего ты, – обиделся пьяный, – ты же свой хороший мужик, давай выпьем по одной, Назым!

Ты с ума сходил от досады, но незнакомец был настырен, и ты выпил коньяк, и опять вы обнимались, братались, говорили каждый свое.

– Вера, когда ты можешь ко мне прийти? – быстро спросил ты, как только вырвался из объятий пьяного. – Сколько тебе нужно дней, чтобы все кончить дома?

– Десять, – наобум выпалила я.

– Десять! – взревел ты и оглянулся на своего «друга». – Почему так много? – продолжал почти скороговоркой, с опаской посматривая по сторонам.

Мы говорили как по телефону, когда телефонистка уже предупредила, что время разговора истекло.

– Ну, хорошо. Хорошо! Десять. Мы сразу уедем из Москвы. Куда-нибудь, где сейчас тепло. Потом все успокоится. Мы вернемся, будем жить. Будем много работать. И ты знаешь, нам придется много работать. Мы во всех отношениях начнем жизнь сначала, с нуля. Понимаешь? Я все послал к черту! Дачу возвращаю писателям, машину отдал! Беру только картины, рукописи, книги… Ты согласна взять в мужья бедного Назымчика?

– Спасибо, Назым, – я действительно обрадовалась твоему решению. Для меня оно многое упрощало.

– Тогда мы больше не встретимся. Ровно через десять дней я возьму тебя прямо в поезд, и мы начнем наше путешествие… Мы будем очень счастливы, вот увидишь… Я это сделаю. Идем. Я отвезу тебя последний раз в такси в твой дом. Я так ненавижу эту дорогу! Слава Богу, что это последний раз, иначе мое сердце однажды лопнуло бы на этой дороге к твоему дому. Десять дней… Десять дней без твоего голоса… Ты ведь не откажешься завтра? Ты мне обещала. Клянись, что не откажешься. Это отвратительно, стыдно, знаю, но я прошу, клянись! Мамой, дочерью, умоляю! Я должен отпустить свой страх.

– Я обещаю, Назым.

– Вера!

– Клянусь… Все во мне поделилось надвое, все во мне враждует, все живет в несогласии. Прожитые годы выстроились китайской стеной, сомкнулись перед теми, что ждут своей очереди, не давая им ходу. Воспоминания так сгустились и повисли перед глазами, что ничего, кроме них, не могу увидеть. Я ем, не ощущая вкуса. Я сплю, никогда не высыпаясь. Я ухожу из дома, всегда оставаясь в нем. Все мои мысли спотыкаются на полпути, все мои желания утолены только наполовину, все мои надежды оглядываются назад.

Когда мною овладевает отчаяние и нет сил жить, я вспоминаю самые трудные моменты нашей жизни, я ищу силы там, где мы их проявляли. Я иду по нашим следам…

В тот зимний вечер я стояла у края тротуара с маленьким чемоданом, ждала тебя и все думала: «Что же я не прибрала старый свой дом, не вытерла пыль, не подмела пол… Надо бы вернуться…» А сама все стояла, не в силах сдвинуться с места. Ждала тебя. А ты не ехал. Десять, пятнадцать, двадцать минут.

– О чем ты думала, когда я опаздывал? – спросил ты меня в поезде.

– Я говорила себе: господи, хоть бы что-нибудь случилось, чтобы ты не приехал.

– Например, что? Что-нибудь с машиной, авария, да?

– Может быть…

– Хорошая у меня невеста, ничего не скажешь!

– Я умирала там, на улице, и десять дней до этого. Первый раз в жизни я предавала…

– Да, понимаю. А ты не думала, что первый раз спасаешь человека, правда?

– Не думала.

Чем кончили мы нашу жизнь… С чего начали ее? Я помню, что ты говорил мне на перроне в тот январский вечер, вечер нашего бегства из Москвы, перед тем как сесть в поезд.

– Открой ладонь, Вера. Я хочу сделать тебе свадебный подарок.

И ты поставил на мою ладонь тринадцать крошечных деревянных черных кошек с поднятыми хвостами. Ты сказал:

– Нам не будет легко начинать нашу жизнь. Многие постараются испортить наше счастье разными сплетнями, разговорами, мелкими гадостями. Ты должна приготовиться ко всему. Это будет недолго, но это будет. Я хочу, чтобы ты была сильной и спокойной. Пусть в этих кошках соберется все зло, отпущенное на твою жизнь.

Да, Назым, я помню, никогда не забуду, как мы убежали из Москвы. Сели в поезд, остались вдвоем в купе… Как долго мы молчали. Каждому казалось, что наяву он видит сон.

Наш билет оплачен до конечной точки пути – до города Кисловодска. Там нас никто не ждал, кроме будущего. Я зажала в руке твой подарок и от волнения не могла говорить. Ты молча держал мои руки в своих, потом разжал мои пальцы, вынул чертову дюжину хвостатых злюк, выстроил их у окна, и пригрозил им пальцем. Потом плюхнул на стол большой рыжий портфель. Это был единственный твой багаж. Когда ты откинул крышку – я испугалась, увидев уложенные рядами пачки денег!

– Здесь сорок пять тысяч.

Для меня эта сумма выглядела гигантской. На бывшей работе я должна была за такие деньги работать сорок пять месяцев! Почти четыре года…

Ты сказал:

– Вот. Это все, что у нас сегодня есть. Ровно столько же денег я оставил на переезд и обустройство в личном доме докторше. Я думаю, она будет довольна. Еще раньше я дал ей сто тысяч, чтобы не платить зарплату каждый месяц. В первые годы я и сам не знал, что был здесь богатым человеком. Мы с тобой будем путешествовать до тех пор, пока не кончатся деньги. Мне нужно сразу купить несколько рубашек, несколько пар носков и носовые платки. Весь мой гардероб на мне, моя женушка! Моя женушка! Привыкай, я – твой муж, черт побери!

И приоткрыв дверь купе, ты громко крикнул на весь вагон:

– Пожалуйста, жена моя просит чаю! Стук-стук-стук, – гнал вперед наш поезд. Стук-стук-стук – стучало сердце.

– Мы будем жить в Кисловодске, там много солнца зимой. В гостинице, думаю, найдем место. Потом повезу тебя в Баку. Это не Турция, конечно, но там многое ее напоминает. В Турцию, ты знаешь, нам нельзя. Месяца через три, когда все привыкнут, что ты навечно пришла жить ко мне, вернемся. Поселимся в московской квартире. Там не очень красивая мебель, но все необходимое есть. Со временем заработаем деньги, купим другую.

Свадебное путешествие. Кисловодск. Мы – беглецы. Но не отпускало ощущение, что за нами гонятся. Меня, во всяком случае. А тебя, Назым?

В старинном двухэтажном доме, единственной городской гостинице нам почему-то дали два соседних номера. У каждого по комнате. Удобства в коридоре. Нам казалось, что здесь, где никто нас не знает, мы поживем в тишине. Хотелось больше всего, чтобы никто-никто нам не мешал, мы же должны привыкнуть жить вместе.

Утром нас разбудил горн под балконом. Трубач трубил что есть духу, а детские голоса скандировали какие-то бодрые слова. Ты недоумевал и удивлялся такому шуму. А дети все кричали, и трубач трубил оглушительно. Ты не выдержал, возмущенно открыл дверь на балкон и на улице увидел во главе с учительницей большой пионерский отряд, который с ликованием приветствовал именно тебя. Оказалось, местная газета уже опубликовала информацию о том, что Назым Хикмет накануне остановился в здешней гостинице. Вот пионеры и пришли пригласить тебя в свою школу. Через минуту все они заполнили твою комнату, и ты, в конце концов, не сумел отказать детям.

С этого дня все так и пошло. Ты оказался в роли заезжего гастролера. Курортники народ праздный. Все хотели увидеть тебя, просили встреч. Начался самый настоящий ажиотаж, и мы не могли остаться вдвоем ни на минуту. Ты уже выступил в трех школах, в Нарзанной галерее, в каком-то женском коллективе, перед читателями соседнего города Пятигорска, а заявки все прибавлялись, и люди смертельно обижались, если ты отказывался. Мы не выдержали нашествий и паломничества, нашли комнату на окраине города у двух славных старичков, мужа и жены. Там в тишине мы прожили несколько недель. Мы были в раю. Там ты написал чудесные стихи: «Утро», «Твое пробуждение» и другие.

Как-то мы пошли гулять и увидели на улице, как люди, столпившись, что-то разглядывали. Оказалось, в Кисловодск впервые привезли бананы. Никто не знал, что это такое, и бананы не хотели покупать. На них падал снег.

Продавщица объясняла:

– Ну, они похожи на картошку, только на сладкую картошку.

Ты бананам страшно обрадовался. Купил несколько килограммов и стал всех угощать. Через пять минут у тебя в руках ничего не осталось.

А очередь, раскусив заморский фрукт, кинулась за бананами в драку.

Ты спохватился:

– Товарищи, извините, я сам не попробовал, разрешите мне купить еще раз.

Очередь была великодушна:

– Не надо, мы сейчас купим и вам вернем. Но ты решил:

– Сегодня я вас угостил, а завтра вы меня, – и купил нам бананы.

Потом наше убежище раскрыли снова. Старички стали страдать и даже испугались, что′ это за человек у них такой невиданный поселился. Мы опять переехали в гостиницу. В Москву ты не хотел, решил непременно три месяца прожить в Кисловодске – боялся, что в Москве прежняя семья вернет меня…

Да, Назым, да, все шло, как ты задумал. Через три месяца ранним весенним утром мы вернулись в Москву без рубля в кармане.

На вокзале нас встретил радостный Акпер и повез на твою 2-ю Песчаную улицу, в дом, куда я столько лет входила робкой гостьей.

Мы стояли на площадке перед дверью твоей квартиры, и ты, отыскивая ключи в карманах, с шутливо приподнятой интонацией приговаривал, как бы посвящая меня в хозяйки дома:

– Сейчас, сейчас, Веруся… Твой новый дом ждет тебя. Он очень рад. Ах как он мечтает увидеть тебя здесь счастливой…

Наконец замок щелкнул, и дверь открылась. Ты взял меня за руку и, нарочито высоко подняв ногу, перешагнул порог, как символическую границу в прекрасный мир…

Оказавшись в темной прихожей, мы невольно обернулись на свет, идущий из распахнутого настежь кабинета и… Мощная волна злобы ударила в грудь. «БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ!» – вопил гигантский багровый плакат, наклеенный на стену. «БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ!» – бухало в ушах… Рука Назыма вздрогнула в моей. Мы стояли молча, не в силах отвести глаза от добела раскаленных букв. Первым опомнился Акпер и, видно, от растерянности обратился за помощью к классику.

– «Нас пугают, а нам не страшно!» – сказал Лев Толстой про один плохой рассказ. Советские люди уже давно научились читать лозунги исключительно наоборот.

Он оторвал клочок бумаги и, размашисто написал на нем «Будьте счастливы!!!!!!!» С семью восклицательными знаками.

Я увидела, как ты срываешь плакат со стены, хватая побелевшими губами воздух. Видела твои глаза. В них презрение, брезгливость. Потом ты обнял меня за плечи, и мы обошли разоренную полупустую квартиру. Не вывезенной осталась только мебель с железными бирками хозяйственного управления делами ЦК КПСС, когда-то обставлявшего на свой вкус твое жилье. Ни занавесок на окнах, ни чашки, ни единой книги, ни кастрюль, ни ложек…

– Это, оказывается, очень интересное состояние, когда тебя обворовали, – с удивлением сказал Назым.

Да, ты вырвался из-под надзора. Все это мы поняли позже. У нас такого не любят. Не таким обламывали ноги. Немножко поучат, возьмут в кольцо испытанными политэкономическими методами воздействия. Здесь издавна наказывали непокорных писателей рублем, да не все вставали на колени. Отныне ты навсегда будешь получать не гонорары, а сдачу с твоих книг.

Помнишь, с каким волнением ты ждал выхода поэмы «Человеческая панорама»? Ты писал ее в тюрьме много лет – шестьдесят тысяч строк! Ее тайно выносили из тюрьмы друзья, хранили под страхом смерти, пересылали в Москву… И вот книга всей жизни в твоих руках, правда, не турецкая, а переведенная на русский язык. Счастье! А потом гонорар в пять раз меньше, чем у переводчицы… Удар. Крушение планов. Обида. Я помню. Я все помню, Назым.

И решение – не выяснять, не просить! Я горжусь тобой, Назым. Я учусь у тебя. Хотя нет у меня твоей силы, а жить становится все труднее и труднее…

А Чувиков, ну, да, тот самый коротышка в вечно измятом сером пиджачке, директор издательства «Иностранная литература», который напечатал поэму и вместо гонорара выдал тебе какое-то пособие на бедность, всегда лез на публике с объятиями, распинался, друг молодости, приятель твой… После похорон приехал к нам домой на поминки. Здесь в дыму и шуме просил у меня прощения прилюдно за поминальным столом, что обсчитал тебя по-крупному за уникальную книгу. Плохие люди, говорит, посоветовали не платить, Назым и так, мол, миллионер. Узнал, говорит, от Акпера сейчас, что на счету у Назыма осталось тридцать семь рублей, и совесть взыграла, хоть руки на себя накладывай… Потный, маленький, жалкий чиновник-властелин с рыбьим лицом. А уходя, прощаясь в дверях, так впился в мои губы, что искры из глаз посыпались от его поцелуя. Я смотрю на него с ужасом, а он бормочет, что надо жить.

Через три дня позвонил. Дело, говорит, есть. Пришел. Сел в мое кресло, спросил чаю. Я подала. Тут он мне и выложил свое «дело». Сказал, что у него несколько тысяч накоплено, хочет их мне отдать, чтобы вину перед тобой искупить. А потом попросил меня стать его женой. Давно, говорит, ты мне понравилась, люблю, говорит, таких женщин! Сколько, говорит, в тебе килограммов будет? Наверное, говорит, шестьдесят пять, а то и все семьдесят? Тут словно бес в меня вселился, напал смех. Хохочу, остановиться не могу! До слез! Бегаю по гостиной как сумасшедшая и чувствую, что с хохотом истерика начинается. Что же, кричу ему, так торопитесь? Ведь я мужа три дня назад схоронила! А сама хохочу, и внутри холод какой-то поднимается, убить его могу сейчас… А он мне по-хозяйски так монотонно отвечает: чего дожидаться-то, когда другие шакалы прибегут? Надо ковать железо, пока горячо! Ну, тут я твоего старого знакомого аккуратно, вместе с чашкой и спустила с лестницы. Правда, прогноз его насчет «шакалов» сбылся…

Глаза твои потемнели от ярости. Ты открыл все окна, все двери, словно пытаясь изгнать злобный дух. На сквозняке скомканный плакат зашевелился и стал как живой распрямляться и выползать из кухни в коридор. Ты схватил его, бросил в раковину под горячую струю, мял, кромсал бумажное месиво, пока с него не пошла красная краска, а потом выкинул в мусоропровод.

Мы с Акпером молча смотрели на это сражение. Ты обернулся ко мне:

– Веруся моя, ничто не вызывает в черных сердцах большей зависти, чем счастье мужчины и женщины, потому что они смогли решить два великих вопроса – вопрос любви и вопрос верности.

Вы с Акпером сели в машину и поехали в гостиницу «Москва», в сберкассу, куда приходили твои гонорары. На обратном пути хотели поискать хоть какие-нибудь чашки, ложки, еду в весьма скудных наших магазинах.

Я осталась одна перед запертой тобою дверью. Сколько времени я простояла, упершись в нее лбом? Перед этой дверью, как перед алтарем, я присягнула тебе, Назым, в преданности на всю любую жизнь. Я уже знала, что наш удел отныне – не покой, не богатство и благоденствие, а нескончаемые испытания в напряжении всех сил и борьбе за все, может быть, даже за хлеб. Спиной я ощущала холод необжитого жилья и дала себе слово навсегда разлюбить наряжаться, а все свои помыслы и стремление к красоте употребить на то, чтобы создать дом, похожий на тебя, милый твоему сердцу.

Пока никто не видит, нужно было сделать первое волевое усилие и заставить себя войти в твой кабинет. Я подошла к стене, пропитавшейся ненавистью, к той стене, где висел плакат с проклятием. Я гладила ее до тех пор, пока она не стала отдавать тепло.

Спасибо, дом, сколько счастливых минут он подарил нам потом. Эту квартиру в 1952 году, через полгода после приезда в Москву ты выбрал сам из шести предложенных. Дом был только что построен, и построен добротно – с широкими лестницами, с балконами, уютным двором. Да и сама трехкомнатная квартира с большой по тогдашним московским меркам гостиной располагала к жизни открытой, а без нее ты не существовал и дня. Против дома, на месте нашего сквера в то время текла речка Таракановка. Уже при тебе ее забрали в трубы и разбили перед домом сквер. Садовник узнал, что тут поселился великий турок, и посадил в твою честь аллею каштанов – чтобы напоминали Назыму родину. Ты любил улицу, свой дом и написал о них много стихов.

Я села возле письменного стола, туда, где обычно сидела, когда мы писали нашу пьесу. С той поры прошло полтора года. Целая эпоха. И стала ждать.

Вернулись вы быстро. С пустым кошельком. Оказалось, что врачиха, без сомнения, прекрасно осведомленная о наших передвижениях, накануне сняла с твоей сберкнижки две тысячи, набежавшие за последние месяцы гонорары от спектаклей. Предъявила очередную бумагу с твоей подписью и оставила бывшего пациента, бывшего поднадзорного, бывшего работодателя без копейки.

Грабеж, начатый при жизни, будет продолжен с помощью этих подписей и после твоей смерти, Назым. А я все равно буду долго благодарить Бога, что легко отделалась от этой тьмы.

И тут ты схватился за голову, вспомнив под сколькими пустыми бланками, юридическими бумагами и просто чистыми листами поставил свою подпись для неведомых хозяйственных нужд. Насторожило вероломство, матерая хватка, о которой и не подозревал. Ты впервые забеспокоился, что подпись твоя может быть использована против нас с тобой. Так оно, в конце концов, и случилось.

Когда он позвонил утром рано и разбудил меня стоном, когда он начал звать меня хрипло, задыхаясь: «Вера, Вера!..» – я вдруг испытала почти такой же приступ отчаяния, как в час твоего исчезновения.

– Вера, Вера, Вера! – неслось мне в уши.

– Пабло! Пабло! – мучилась я. – Пабло…

– Вера, Вера… – он быстро и непонятно рокотал по-испански…

– Пабло…

– Вера! Пабло – «Националь». Пабло – Москва! – медленно выговаривал он по-русски.

– Нет, Пабло!

– Вера, – он перешел на французский. Я не понимала ни слова из того, что он быстро говорил, но я знала, чего он хочет.

– Нет, Пабло, нет, нет, нет! Я не могу с тобой увидеться. Я не могу к тебе прийти без Назыма! Пабло, родной, нет! Нет! Никогда!

– Вера!

– Нет.

Я бросила трубку и, натянув на себя что попало, выскочила из дома, боясь, что вот сейчас наткнусь на Пабло на лестнице, во дворе. Я никак не могла вставить ключ в дверь машины. Мимо проходил милиционер, тот, что живет в соседнем подъезде. Подозрительно посмотрел на меня, проворчал:

– Какие у вас губы синие… И свет по ночам во всех окнах… Господи, на кого я похожа! Что думают обо мне люди, что думают… Я приехала к маме на дачу. Анюта еще спала и, глядя на нее – тихую, беленькую, единственную, я стала уговаривать себя: правильно, что я еще живу, правильно…

А помнишь, как тогда Пабло Неруда позвонил к нам поздно вечером? Позвонил из Москвы, из гостиницы «Националь». Вы долго говорили по-французски.

Потом ты сказал:

– Пабло требует, понимаешь, требует, чтобы завтра в 10 утра я показал ему Веру. Я еще уговорил его дать тебе поспать и перенести встречу на час позже. Говорит, в Париже он только что был у Арагонов, и Эльза Триоле ему целый вечер рассказывала о тебе.

– Эльза Триоле? – удивилась я. – Но я ее никогда не видела.

– Это неважно, Веруся моя, ты уже попала на язык литературных салонов Европы. Так что привыкай, миленькая моя, – и ты рассмеялся.

Утром мы увиделись с Пабло. Он был очень ласковым со мной. Раньше, чем ты сказал мне об этом, я почувствовала, что пришлась ему по душе. И в тот приезд, когда он впервые оказался в Москве один – брак с Матильдой еще был не оформлен, – он каждый вечер приходил к нам, засиживался допоздна, учил меня готовить ему по-чилийски крепчайший напиток из кубинского рома, лимона и тертого на терке льда. Лучший кубинский ром продавался в те годы на всех прилавках.

Вы оба говорили обо всем, кроме Матильды, но никогда не спорили, громко заразительно хохотали, подначивали друг друга. Любили вспомнить что-нибудь смешное, перебивая один другого, как дети, рассказывали мне забавные истории, которые с вами случались за долгие годы дружбы.

Помнишь, как Пабло, входя в нашу гостиную, надевал на голову скульптуру из медной проволоки и, неуклюже порхая по комнате на своих смешных тяжелых ногах, кричал:

– Я Лунник! Я Лунник!

Это он подсмеивался над тобой – зачем скупаешь у художников всякую ерунду. А ты в ответ:

– Кстати, Пабло, у тебя есть деньги? Тогда поедем завтра к этому художнику, купи у него что-нибудь. У парня сейчас плохой период, ничего не получается. Надо помочь.

И на следующий день мы все ехали в мастерскую, и вы серьезно разговаривали с художником о том, что происходит в мире. Книг по новой западной живописи в то время у нас не было, а те, что удавалось достать, держали под полой, как крамолу. Мало кто знал Модильяни, Ван Гога, Пикассо. Вы с Пабло приносили с собой и оставляли художникам хорошие книги, стараясь дать им хоть какое-то представление о современном западноевропейском искусстве. Пабло, как и ты, обычно тоже выбирал самую неудачную работу, которую, конечно, никто никогда бы не купил. Так, может быть, наивно, но практически вы помогали молодым художникам.

Впрочем, и молодые художники жили по-разному. Помнишь, как в 1962 году поэт Сергей Михалков позвонил тебе с просьбой поддержать молодого Илью Глазунова?

Уже на следующий день в десять утра мы вошли в мастерскую, которая находилась тогда в конце Кутузовского проспекта в сером доме слева от Триумфальной арки. Дверь нам открыла жена художника Нина, молодая женщина с печальным лицом. Мастерская состояла из двух небольших комнат. Меньшая была увешана иконами необыкновенной красоты. А большая – сплошь заставлена картинами, повернутыми лицом к стене.

– Я должна угостить вас кофе, – сказала Нина, – но мы уже два дня не ели. У нас нет денег.

При этих словах Илья вышел из комнаты.

– Как я могу помочь вам? – с готовностью спросил ты.

– Закажите портрет Веры.

Вернулся в комнату Илья и тут же согласился сделать мой портрет.

На твой вопрос:

– Когда можно будет начать работу? Илья сразу ответил:

– Сейчас.

Я совершенно не была готова к такому повороту событий, но с уважением отнеслась к своей миссии. Села на стул и в течение часа ни разу не пошевелилась. Через час портрет был закончен, тебе он очень понравился. Илья оставил его на сутки в мастерской, чтобы внести маленькие коррективы и попросил 150 рублей за эту работу. На следующий день мы забрали портрет. Ты повесил его в нашей гостиной на самое видное место. Сам вбил гвоздь в стену.

Так на этом гвозде портрет до сих пор и висит.

Мы рассказывали о Глазунове всем знакомым, ты уговаривал их помочь бедному талантливому художнику. Первым на твой призыв поддался наш большой друг, известный театральный режиссер Виктор Комиссаржевский. Следующей твоей жертвой стал Пабло Неруда. Но когда я привозила к Глазуновым Соню Сайтан-Комиссаржевскую и Матильду Урути, жену Пабло, в мастерской каждый раз разыгрывалась одна и та же сцена. Сразу после знакомства Илья выскальзывал из комнаты, а печальная Нина в неизменном черненьком платице аккуратно повторяла реплики про отсутствие кофе и денег, про два голодных дня.

Помнишь, как ты рассердился, когда после третьего сыгранного передо мною семейством Глазуновых спектакля, я рассказала тебе о нем? Но портрета моего со стены не снял. Тогда мы еще не знали, что только этому «бедному и талантливому» было разрешено известным ведомством учить рисованию жен послов капиталистических стран.

Вы с Пабло в те годы ощущали потребность в учениках, пытались кому-то передать свой духовный опыт, свои эстетические пристрастия. И каждый из вас обязательно хотел влюбить другого в «своего» поэта или художника.

Однажды ужин у нас затянулся. Мы сидели за столом втроем, и ты рассказывал Пабло о Балабане, о том, как оказался в одной камере с этим талантливейшим крестьянским парнем, как почувствовал в нем художника, как давал ему первые уроки живописи в тюрьме…

Пабло слушал, слушал, а потом сказал:

– Вот и у Альберто талант рвался наружу точно так же. Он ведь начинал пекарем – булки пек.

– У какого Альберто? – не понял ты.

– Ты что?! Не знаешь Альберто?! – вскричал Пабло. – Ты это серьезно говоришь?

– А кто он такой? – ты недоумевал.

Пабло от твоего вопроса чуть ума не лишился. Двумя руками он резко отодвинул на середину стола свою тарелку, все, что стояло рядом, выпрямился и очень серьезно сказал:

– Пошли!

– Куда пошли? – спросил ты. – Посмотри на часы, скоро одиннадцать!

– Пошли, говорю, – посуровел Пабло, продолжая про себя пыхтеть и возмущаться, как это Назым не знает Альберто!

И пока ты бегал за ним по комнатам, уговаривая продолжить ужин и пытаясь хоть что-то понять, Пабло надел куртку и, обняв меня за плечи, повел к двери.

За углом мы нашли такси, сели, и тут выяснилось, что Пабло не знает, как называется улица, на которой живет Альберто.

– Ничего, – сказал он тебе, а тебя вся эта история уже начинала развлекать, – не беспокойся, мы найдем его дом.

– Но, брат, ты с ума сошел, уже поздно! Люди давно спят.

Пабло вдруг немного поостыл и попросил шофера отвезти нас в какой-нибудь магазин, где можно купить шампанское. Шофер привез нас к Елисеевскому, но он уже был закрыт. Вы с Пабло заглянули в его громадные окна и увидели, что в зале магазина еще горят люстры, а две или три женщины убирают свои прилавки. Вы начали стучать в окно. Но стекла елисеевских витрин толстые, и женщины ничего не слышали. Тогда Пабло забрался то ли на подоконник, то ли на ящик и распластался на стекле, как громадная черепаха. В конце концов его заметили. Женщины сначала насторожились, потом подошли, с опаской приоткрыли дверь. Вы с Пабло, перебивая друг друга, заискивая и смущаясь, стали просить две бутылки шампанского. Продавщицы сначала обозлились, решив, что перед ними обычные пьяницы, но когда узнали, кто просит, принесли-таки черные бутылки с золотыми пробками.

Потом начались мучительные поиски улицы Альберто. Мы объехали много кварталов, прежде чем поняли, что ехать нужно на Ленинский проспект. Пабло действительно нашел дом Альберто. Естественно, когда мы вошли во двор, там была кромешная тьма.

Вдоль одной стены была насыпана гора тары – деревянные ящики из продовольственного магазина. Ты сел на ящик еще раз посмотрел на часы. Шел второй час ночи. Сдвинув кепку на затылок, ты озорно глянул на Пабло, в последний раз попробовал его образумить, но Пабло уже скрылся в подъезде. Мы последовали за ним. На лифте поднялись на третий или четвертый этаж нового дома. Пабло позвонил. Через некоторое время дверь открылась, и мы увидели на пороге худую невысокую женщину, сонно кутающуюся в черную шаль, накинутую поверх ночной рубашки.

– Пабло!.. – изумленно и радостно воскликнула она. – Пабло…

Жена Альберто Клара пригласила нас войти, прикрыла дверь в комнату, где спал их сын и, не зажигая в прихожей свет, провела в другую.

Мы вошли. Узкая, вытянутая комната была ярко освещена. Навстречу нам с серо-зеленого дивана поднялся просто, но тщательно одетый высокий пожилой человек, похожий на добрую птицу. Видно было, что ложиться спать он и не собирался. Его лицо не выказывало удивления. Он словно давно поджидал нас. Спокойно и неторопливо он пожимал наши руки, по-доброму улыбаясь, негромко бросал ответные реплики Пабло.

Ты заговорил с Альберто, но тот ответил по-испански.

– Вы не говорите по-русски? – удивился ты.

– Нет, Альберто говорит только по-испански, – быстро катая во рту букву «р», объяснила Клара.

– Вы недавно в СССР?

– Нет, что вы, – возразила Клара, – мы здесь с 1938 года, приехали сразу после Гражданской войны.

Ты обомлел, посмотрел на Пабло и тихо спросил:

– Он что, сумасшедший?

– Нет, – рассмеялся Пабло. – Он – гениальный. Сейчас увидишь! Слышишь, Альберто, Назым спрашивает – не сумасшедший ли ты?

– Нет, – улыбаясь, отвечает Альберто. – Просто я продолжаю жить в Испании.

– Видишь, он не поехал жить в Париж, как это сделали Миро, Сальватор Дали и Пикассо. А ведь он – основоположник современной испанской скульптуры – гордость своего народа. Между прочим, ты знаешь, Пикассо немножко скупой. Но он даже посылал Альберто половину праздничного пирога в знак особой близости и родства. Хотел все с ним разделить! Для него слово Альберто было главным. Потому он отправлял ему все репродукции новых картин, все свои книги и волновался, что скажет Альберто, – шепотом рассказывал Пабло, пока Клара вытирала салфеткой фужеры для шампанского, а сам Альберто готовил постамент для ночного вернисажа.

Неторопливо, с нарастающим восхищением мы смотрели на удивительные скульптуры Альберто, которые все появлялись откуда-то и появлялись. Образы Испании, Революции и России входили в маленькую узкую комнату. На разных уровнях стояли иберийские быки и кастильские женщины, русская красавица с петухом на ладони и…

Помню, как тебя, Назым, потрясла женская фигура с флагом в поднятой руке. Она была небольшая – меньше метра, а заключала в себе огромный мир будущего.

– Где бы вы хотели поставить эту скульптуру? – живо спросил ты.

– На любой большой площади любого города, где нет фашизма. Конечно, в Мадриде, конечно, в Москве хотел бы увидеть ее. Например, возле Манежа есть замечательная площадь… Я очень люблю Москву.

– Она должна быть достаточно высокой, ведь правда?

– Метров двадцать, – ответил Альберто. – Я хотел раскрыть идею нашего флага, Назым, – сказал он, улыбаясь.

– Вы замечательно это придумали. Ее обязательно поставят, вот увидите, в разных городах, в разных странах… Вы верите, что вернетесь в Испанию при жизни? – спросил ты после некоторой паузы.

– Да, – убежденно ответил Альберто. – Но я не могу вернуться на родину с пустыми руками. Мне нужно много работать, чтобы она видела, что я все время работал, что я продолжал быть испанским скульптором. Понимаете?

– Да, брат. И как хорошо я вас понимаю! Ах, как жаль, что мы не познакомились раньше…

Назым, прости. Я не смогла тебе сказать, что Альберто умер в Москве за полгода до твоего ухода… Он вернулся домой, на родину раньше тебя. Не печалься, с ним уже не случится плохого. Испанцы построили ему музей. Народ всегда воздает любовью за любовь.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.