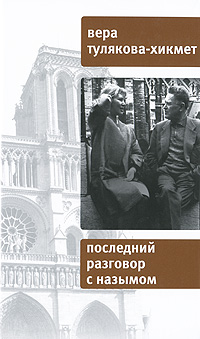

Текст книги "Последний разговор с Назымом"

Автор книги: Вера Тулякова-Хикмет

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)

Николь

Николь, я послала тебе стихи, написанные Пьеру рукой Назыма. Мы тоже были счастливы в твоем городе. Будь мужественной и ты.

На другой день, 17 мая ты приехал ко мне. Лицо твое было совсем без крови.

– Ты уже знаешь, конечно! Ты можешь это представить? Он просто больше не существует… Помнишь, как мы поцеловались в дверях последний раз, и он сказал: «Не кури сигареты, Назым, пожалуйста. Надо постараться жить! А, Назым?» – и пошел. Я ехал сюда к тебе и всю дорогу думал о несчастной Николь. Мне так ее жаль! Есть ли у нее хорошие друзья в Париже? Как поступит с ней партия? Я полагаю, они не окажутся ханжами. Я ненавижу эти французские законы! Девять лет Пьер не мог добиться развода, потому что жена не хотела дать ему свободу. Он приехал в Москву с Николь, фактически бежал из Парижа сюда, где прошлое оставило его в покое. Они были здесь счастливы. И я думал, как хорошо, что я на тебе женился. Как это важно для меня сейчас, когда Пьер умер и не успел оформиться с Николь. К сожалению, мир еще так устроен, масса условностей! Приходится подчиняться. Я бы с ума сходил, если бы ты оказалась в положении Николь. Вот видишь, я все время говорю о ней, потому что ему уже ничего не нужно. Для Пьера важно, чтобы Николь выдержала е го см ерт ь…

Пьер – твое последнее наваждение. Лучше бы мы полетели в Париж. Там, рядом с Николь, ты бы, наверно, смог пережить его уход.

Мы с тобой шли молча. Было тяжело на душе. Твои руки цеплялись за все ветки, листья, сучки. Стояла жаркая напряженная весна. Природа задыхалась, изнемогала так, будто и у нее болело сердце.

Дошли до реки. Долго сидели на деревянных мостках у самой воды и говорили про Пьера. Ты ловил пальцами водоросли, опуская руку все глубже, забыв о часах… Я видела, что внутри тебя что-то повернулось и никак не может встать на место. Мне казалось, что ты все время крепко держишь в своей руке руку Пьера. Он вырывается, а ты не пускаешь. Тебе трудно, но от этого ты только сильнее сжимаешь свои белые пальцы. Ты говоришь медленно, с паузами, и мне легко представлять мелькающие в твоей голове картины. Все вспоминаешь его, вспоминаешь…

До собственной смерти тебе, Назым, оставалось двадцать дней…

Как ты разозлился, когда через неделю узнал, что сделали с Николь на похоронах Пьера тобой уважаемые люди.

– Почему я не был там?! – задыхался ты от ярости и презрения. – Как они могли поступить с ней таким образом, и особенно Арагон! Это все Эльза, ее рука! Вытащили к гробу официальную жену! Взяли под руки, повели за Пьером женщину, от которой он спасался в Москве, которая мучила его девять лет! Я ненавижу всякое лицемерие, но лицемерие коммунистов, да еще поэтов – я вынести не могу! Они шли за гробом Пьера, выкинув вперед знамена мещанской морали! Фарисеи! Отбросили любовь… Предали Пьера!

Последние недели перед вторым годом нашей разлуки уходят от меня, как уходит время. Я хотела, нет, не остановить ее, но хотя бы чуть-чуть задержать, чтобы отодвинуть это утро. Но неумолимые дни убегали от меня вместе с листками календаря. Чем ближе приближался ко мне этот день, похожий на пограничный столб, выкрашенный черно-белыми косыми полосами, тем больше я сжималась внутри, собираясь с силами пережить то, что, наверное, всем кажется давно пережитым. Два года назад во мне распустилась черная роза, тяжелая, с горячим запахом горя. Она, невянущая, живет во мне. Больно. Ее шипы врастают в меня все глубже. Но полосатый столб, нездешний цветок и боль – все это там, глубоко. Когда меня спрашивают: «Как вы живете?», отвечаю: «Хорошо». Я учусь у тебя не наваливать свою беду на чужие плечи…

Да-да, конечно, Назым, я тоже сейчас подумала про него, нашего китайского друга.

Однажды этот писатель, очень славный человек, застенчивый и тихий, пришел к нам в гости. Вы с ним долго были знакомы, и отношения за давностью лет у вас сложились теплые, дружеские. Он сидел целый вечер. Ты замучил его расспросами. А после вспомнил, как в Пекине тебя пригласили в оперу.

– Было страшно скучно в театре, и я еле дождался конца. После спектакля признался товарищам: «Ничего не понял. Ужасно скучал! Такая музыка до меня не доходит, наверное, потому, что я турок и слух плохой…» Они не обиделись, сказали: «А вы завтра еще идите в нашу оперу. Вдруг завтра понравится?» Назавтра повторилось то же самое. И снова они попросили пойти еще разок. Так продолжалось вечность. Улыбаются, а вечером везут в оперу. На одиннадцатый или двенадцатый раз я как будто уловил мелодию, что-то стал разбирать в голосах… А потом однажды сидел в театре и вдруг поймал себя на том, что наслаждаюсь китайской музыкой, пением… Вот это было открытие! С тех пор, когда люди ругают что-нибудь из того, что мне дорого, я вспоминаю уроки китайской оперы и прошу своих знакомых проявить терпение.

Когда китайский друг уходил, ты спросил, как поживает его жена. И он с нежной улыбкой, словно о чем-то прекрасном, рассказал, что она три недели назад умерла мучительной смертью от неизлечимой болезни…

Ты обомлел от его улыбки больше, чем от внезапной новости. Подумал – вдруг он сошел с ума. Схватил его за плечи, встряхнул, прижал головой к своей груди, стал молить:

– Только не улыбайся, брат! Не улыбайся так, прощу тебя! Ведь ты любил ее, я видел… Ты не можешь не страдать…

– Да, – ответил китайский друг. – Очень. Но у нас считается недостойным омрачать своим горем другого человека, поэтому я улыбаюсь, дорогой Назым.

И он ушел, опять светло улыбнувшись на прощание…

За три недели до твоего последнего дня мы сидели у обрыва на дачной террасе в Рузе и смотрели, как под нами течет Москва-река.

Ты был спокоен, задумчив, впрочем, как всегда на природе. Ты никогда не испытывал перед ней мелодраматических восторгов, но ощущал ее мощную независимую живую силу. Тебя тяготила ее власть и гнала в мир, созданный руками человека. Ты понимал города, как людей, и любил их всякие: южные, северные, большие и провинциальные. Вид поля, реки, леса подавлял тебя, вызывал чувство зависти, перемешанное со страданием. В лесу, у моря, на лугу ты острее чувствовал свою временность. А тебе хотелось жить.

Наши головы обернулись на звуки траурного марша. Они доносились из-за реки, с высокого зеленого холма. Ты встал, подошел к перилам террасы и, прислонившись к деревянной балке, смотрел туда, где поблескивали трубы оркестрантов.

– Уйдем, – попросила я.

– Я хочу видеть.

– Лучше уйдем, Назым.

– Ничего, милая, нам некуда уйти. Эти звуки найдут нас везде. Смотри, как много людей. Прыгают из грузовика на землю. Черные фигурки на зеленом. Красный гроб. Почему красный гроб? Что у вас это означает?

– Наверное, хоронят коммуниста. Или депутата. Или местного лидера.

– Значит, меня тоже положат в красный гроб?

– Наверняка.

– Интересно. Ты слышишь, как оркестр врет Шопена? Особенно труба. Слышишь, как он играет?! Должно быть, молодой парень, привык играть вечером на деревенских танцах… Возможно, для его карьеры – это первые похороны… Смотри, куда они уходят?

– На кладбище.

– Какая жара! Разве у вас в мае нормальна такая жара?

– Н е т, та к бы в а е т оч е н ь р ед к о…. М о ж е т быть, Назым, нам все-таки лучше уйти в лес, а? Пошли по нашей дорожке до старой сосны.

– Почему стало так тихо, Веруся? Почему оркестр больше не играет? Все? Кончено?!

– Нет, сейчас, наверное, говорят речи. Последние слова прощания…

– Кто?

– Люди, с которыми он работал, его начальство, его товарищи.

– А может быть, умерла женщина? – ты вдруг отреагировал на слово «он».

– Может быть…

Мы молчали и продолжали смотреть на зеленый холм, в деревьях которого скрывалось кладбище.

– Ты знаешь, в ГДР существует бюро похорон. Это очень смешно, вот послушай. Наши друзья немцы обожают порядок, все должно быть аккуратненько и удобно. Смерть тоже надо легко и просто упаковать. И они правы, черт возьми! Труп – какое он имеет отношение к тому человеку, который жил? Труп – это труп, и нужно с ним побыстрее покончить. Поэтому, если у тебя кто-то умер, ты сразу отправляешься в это бюро или звонишь по телефону: «Товарищи, очень прошу мне помочь». Тебя никто не ругает, не бросает трубки. Напротив, тебе рады. Ты называешь сумму, которую решил истратить на человека, продолжающего тебя мучить. Дальше ты говоришь, сколько человек тебе нужно для траурной процессии. Конечно, за дополнительную плату. Потом тебя спросят, нужны ли ораторы, чтобы сказать на панихиде речи о покойнике. Будут говорить только хорошее, и можно им заказать разные темы. Например, один скажет о его талантах, другой о его человечности, третий о деловых, производственных качествах и так далее, в зависимости от того, сколько у тебя денег. И все эти профессиональные похоронщики придут торжественно одетые, очень печальные. Бюро пошлет тебе гроб, цветы, и катафалк. Тебе нравится?

– Я не могу представить себя мертвой. Не хочу не двигаться, не чувствовать, ничего не делать, Назым. Можно мне жить? – смеюсь я.

У-у, хочется выть… Проклятая смерть!

– Ты не можешь представить смерть? Вот что нас разъединяет! Я могу. Так ясно вижу. Свою, конечно. Могу тебе все рассказать. Потом сравнишь… Интересно будет наблюдать то, о чем ты уже знала. Во-первых, у нас дома я не умру. Вообще, я не думаю, что это случится в Москве. Значит, где-то в другой стране. В какой? Если ты будешь со мной – этого не сделаю ни за что! Просто не смогу тебя так напугать. Вот, миленькая, почему хочу всегда держать тебя за руку. Каждую минуту. Скорее всего, это может случиться в ГДР. Точнее, в Лейпциге. Значит, тебе позвонят оттуда на рассвете. Почему-то чаще всего уходят под утро… Тебе позвонят, ты сразу звони Симонову. Мы редко видимся, но я все-таки думаю, он будет тебе помогать…

Я слушала тогда, а сама с ужасом думала о стихах, написанных тобой недели за две до этого разговора. В апреле ты читал мне и Акперу, и Музе, и нашим знакомым стихотворение «Мои похороны», читал с такой искренней жалостью к себе – и потому иронично. Да, Назым, в стихах ты ошибался редко.

Откуда вынесут мой гроб, из нашего ли двора?

И как вы меня спустите с третьего этажа?..

– Ты отказываешься ехать в турецкое комподполье, – продолжал ты. – Место действительно невеселое. Кучки эмигрантов-неудачников, изображающих бравых революционеров… Больно видеть, с какой радостью ими командует наш лысый турецкий Карл Маркс… Есть что-то уязвимое в коммунистической идее, если ее, как мед, пятьдесят лет растаскивают по отнятым у народа берлогам напористые медведи под одобрительное жужжание помойных мух. Я устал видеть на каждом шагу выцветшие лозунги. Они полиняли не от погоды, а под разочарованными взглядами обманутых людей. С этой болью в сердце мы, последние романтики, уйдем из жизни… Без романтизма человечество задохнется, но у него есть опасная сторона – иллюзии. Мы не выполнили своей задачи во многом из-за собственных иллюзий. Мы виноваты, что нередко, пусть искренне, убаюкивали людей верой в светлое будущее вместо того, чтобы с помощью правды прекратить собачью жизнь многих народов уже сегодня. Но я не пессимист, миленькая моя женушка. Я уверен, что придут новые поколения романтиков и лучше нас взбунтуются против всяких одряхлевших догм. Общество обладает врожденным чувством свободы. Оно-то и толкает людей на непрерывные поиски истины, Вера моя…

Скажи мне, Назым, крикни, простони, хлопни окном: ты был счастлив?

Был счастлив со мной? Был? Как часто, обращаясь ко мне, ты говорил «радость моя, Веруся». А теперь я говорю тебе словами твоего любимого романса: «Прощай, радость, жизнь моя…» – Где в Москве проходит церемония похорон писателей? – мысль о собственных похоронах не отпускала тебя.

– Панихида? В Доме литераторов.

– Значит, туда меня привезут. Ты не приходи, Веруся. Я не хочу, чтобы ты меня видела. Зачем у вас показывают лицо мертвеца? Это дикость! Тебе будет страшно, противно. Будешь мучиться, но раз полагается, придется смотреть. Потом это мертвое лицо начнет тебя преследовать, мешать нам с тобой… Так, что еще? Будут венки. Много. От всех московских театров, где играли мои пьесы. Может быть, привезут из Ленинграда, из Минска, Риги. Последние цветы актеров своему драматургу. Хорошо. Они, слава Богу, живые цветы принесут. В театре, к счастью, не принято давать в руки искусственных букетов. Венки пошлют разные учреждения культуры. Министерство Фурцевой, запретившее спектакль «А был ли Иван Иванович?», не позволившее поставить мои пьесы «Иосиф Прекрасный», «Корова», «Быть или не быть», «Слепой падишах», «Станция»… Так вот это Министерство культуры пришлет, конечно, самый большой и пышный венок. Журналы некоторые принесут, например, «Новый мир», «Знамя», «Театр»… Газеты тоже… «Литературная», думаю, и «Вечерка». Еще «Московская правда». Я для нее много писал репортажей благодаря журналистке Люсе Батаговой… Некоторые посольства, дружественные мне, придут обязательно. Думаю, все посольства социалистических стран пошлют своих представителей… Франции, Италии, конечно, Швеции тоже. Египта наверняка. Дадут телеграммы руководители многих Союзов писателей, руководители разных компартий – тоже телеграфируют тебе… Ты сохрани все, отдашь когда-нибудь в Турцию. Придет, в конце концов, время, когда там захотят узнать обо мне. Уйдет в прошлое, потеряет смысл ненависть реакционеров, глупость политиков и ревность отдельных писателей… Большая работа времени понадобится, миленькая моя, чтобы я вернулся на родину человеком… Все-таки я хотел бы в тот день, когда в Турции сообщат, что меня уже нет в живых – оказаться там. Немножко послушать, что люди будут говорить обо мне в кофейнях, в театрах, в университете…

Внезапно мохнатая верхушка холма разверзлась воплем Шопена. Это была агония его музыки. Шопен еще пытался навязать оркестрантам свою мелодию, но они отшвырнули ее прочь. Они играли бог знает что, но неистово.

– Что там происходит? – ты напряженно всматривался в деревья на холме.

– Не знаю, – соврала я.

– Веруся, как ты думаешь, почему люди с таким интересом бегут на похороны?

– Вероятно, потому, что это чудо, которое мы не в силах разгадать. Смерть всегда поражает живых. По-разному, но поражает и нас. Она уже унесла кого-то, ее нет поблизости, а мы еще в оцепенении. Для меня смерть – это страх и удивление.

– Но мне кажется, ты не очень боялась, когда увидела свою бабушку мертвой? Ты даже не заплакала, когда позвонили, что она умерла, да?

– Я не помню.

– Ты не помнишь, как позвонили полгода назад, под утро? Было еще темно. Ты только несколько часов назад как вернулась от нее. Я ждал тебя. Ты сказала: «Она узнала мой голос, но не смогла открыть глаза». Я хотел расспросить тебя, но ты валилась с ног от усталости. Я знал, что ты весь день провела за рулем, и уложил тебя в постель. Ты провалилась в сон. Я долго на тебя смотрел, но думал в это время о твоей бабушке. Я никогда не встречал такой милой, нежной и такой доброй женщины… Перед моими глазами она сидела за своим большим столом, тяжелым от пирогов, которые напекла для нас. Ее глаза желали мне добра. Мне казалось, она понимает, как я счастлив. Она мне как-то сказала: «Знаете, Назым, как меня выдали замуж? Это было за шесть лет до революции. Приехали сваты и привезли мне двух женихов: отца-вдовца и сына-молодца. Выходи, говорят, за любого. Посмотрела я на них, подумала, подумала. Всю жизнь своей семьи вспомнила. У меня братьев было много. И все они пили горькую. А как, бывало, напьются так безобразничают, шутят, да все жестоко. С попами дружбу вели, а озорничали бессовестно. То на дерево кого-то загонят, то в погреб посадят, то свинью впихнут в дом, где люди обедают с самоваром. Самовар покатится, всех кипятком ошпарит… А отец мой был портной, трудился день и ночь и маму никогда грубым словом не обидел… Вот я и выбрала вдовца. Уж он меня любил! А уж жалел-то как! А был он управляющим имения одного знаменитого князя в Саратовской губернии». Когда Анюта постеснялась стихи прочесть, помнишь, как бабушка легко встала и с таким озорством прочла длинное стихотворение Некрасова про генерала Топтыгина, а потом его «Плакала Саша, как лес вырубали»… Она не читала моих стихов, конечно… А той ночью я смотрел на тебя и думал, что вот она умерла и мы больше для нее не существуем. Смерть ворвалась в твой сон. Я никогда не видел, чтобы ты так быстро двигалась. Ты убегала, я просил взять меня тоже, но ты покачала головой. Я стоял у порога и гладил твои руки. Я не решался их поцеловать в то утро. Ты еще была рядом, но уже отсутствовала. Глянула на меня, как маленькая девочка. Я испугался, сказал: «Возьми такси. Тебе опасно вести машину», но ты сжала в руке ключи и попросила: «Поешь чего-нибудь сам, не волнуйся и не уходи из дома, позови Бабаева…» Тебе было страшно?

– Я ехала очень быстро. Едва светало. На дорогах ни машин, ни регулировщиков. Как всегда за рулем, я собралась. Проехала сорок или пятьдесят километров, влетела в дом и натолкнулась на ее неподвижность. Моя любимая, родная бабушка лежала уже прибранная, с добрым, гостеприимным лицом, на котором я прочла уважение к смерти. Она больше не страдала, и оттого ей было хорошо.

Как я благодарна тебе, Назым, за нее. Даже не за известного врача, которого мы привозили, а за то, что поговорил с ней, как только ты умеешь, и у нее были счастливые глаза.

Через несколько минут я уже ехала по деревенской хляби в соседний поселок, где выдавали справки о смерти.

Я долго не могла отыскать нужный дом, рискуя каждую минуту утонуть в грязи. Это меня злило и отвлекало. Потом я стояла в очереди, кого-то просила, что-то объясняла, расписывалась в каких-то толстых книгах, где уже записали, что моя бабушка, Коптелова Мария Максимовна, умерла на семьдесят восьмом году жизни. Потом ездила с мужчинами в другое далекое село, где было кладбище, и уговаривала чужих равнодушных мужиков вырыть получше могилу. Я сама выбрала для нее место возле самой церкви так, чтобы летом, когда открывают двери, бабушке было слышно, как поют… Потом мы заезжали в разные сельские лавки купить водки и сыру. Так велел мой дядя. Он бестолково ходил по дому с полным кошельком денег и все щупал вещи, проверял замки на комоде и сундуке, постоянно искал свои часы, которые были у него на руке. «А?! Веруша! Часы, часы исчезли! А? Где?» Ему казалось, что дом полон воров, – это приводило меня в бешенство. Я не понимала, что он сам не свой от горя. Мама приехала с Анютой позже, и я впервые увидела, что у нее такие огромные глаза.

– Но это, если хочешь знать, тебя и спасло. Ты работала все время. Твой дядя, он помог тебе, взял часть эмоций на себя. Но когда ты плакала о ней? Вы ведь любили друг друга.

– Очень мало плакала… Ее отпевали в церкви.

– Ты мне не сказала про церковь.

– Разве? Я с детства хорошо знала этот деревенский храм. Во время войны девочкой около года молилась в нем по воскресеньям. Мне было интересно войти в него почти через двадцать лет. Церковь помнилась огромной, а оказалась маленькой и еще более прекрасной, чем в детстве.

– Ты молилась? Неужели?! Как это могло случиться, Веруся?

– Очень просто. Мой отец, перед тем как погибнуть, приезжал с фронта за оружием и выхлопотал нам с мамой пропуск в Москву, когда она еще была закрыта для въезда. В сорок третьем году мы вернулись из эвакуации. Квартира в Москве стояла нетопленая, с дровами было трудно, и бабушка с дядей Колей предложили нам поселиться у них в подмосковном маленьком селении Загорянка. Почти у всех моих подруг матери были крестьянки. Отцы воевали. По воскресеньям женщины молились в церкви. Они просили Господа послать их мужьям милость – даровать жизнь. Дети тоже ходили с матерями и бабками. В церкви во время войны было полным-полно народу, горели свечи, хор замечательно пел. У нас в доме никто не молился, хотя в переднем углу у бабушки висела родительская икона Казанской Божьей Матери, теперь она у меня. Один раз в году на Пасху бабушка ненадолго зажигала под ней в синей лампаде маленький огонек. Я не знала, делает ли она это, чтобы не быть в глазах соседей белой вороной, или все-таки верит, потому что бабушка никогда не крестилась и в церковь не ходила. Ну а о родителях моих и говорить нечего. Их молодость проходила в послереволюционную пору.

– Ты пошла молиться за отца?

– Нет. Чтобы сдать экзамен по арифметике.

– И помогло?

– Сдала. Это было начало. Потом отец погиб. Но во время войны происходило много чудес, погибшие находились. Может, и не так много, как об этом рассказывали. Но в чудо верили все близкие и ждали своих по много лет. Мои подруги и их матери говорили мне: «Молись, Вера, и Бог не оставит тебя, молись, Вера». Но молилась я плохо – не знала ни одной молитвы, а признаваться в этом мне было неловко, вот я и шептала обычные слова. Креститься и целовать иконы я умела, старалась найти на них укромное местечко, куда другим не дотянуться. Или терла икону варежкой, носовым платком, за что нередко получала подзатыльники от старух.

– А твоя мама тоже ходила?

– Нет. Не знаю. Когда я собиралась в церковь, они с бабушкой не останавливали, спокойно давали деньги на свечку. Всем было трудно жить…

– Потом что случилось? Почему ты перестала ходить в церковь?

– Пустяк. Старичок-священник, милый, интеллигентный человек, у которого я несколько раз исповедывалась был бабушкин старый приятель. Он иногда заходил к ней попить чаю, и они тихо, уважительно беседовали об урожае, о кормах для коз и о войне. Ему легко было исповедываться и говорить: «Грешна, батюшка, грешна…» В тот день он, видно, заболел и вместо его слабого голоса церковь сотрясал могучий хриплый бас. Я стояла далеко от алтаря и за спинами взрослых не видела нового священника. Когда же настала моя очередь подойти к причастию, я остолбенела: передо мной в рясе стоял знакомый обирала с нашей улицы. Это к нему мы бегали в огромный сад покупать мелкие райские яблочки, когда взрослые давали нам деньги на лакомство. Кажется, он работал инженером в каком-то московском учреждении, и все вокруг говорили про него, что он «из бывших». Мы, дети, ненавидели его. Он так медленно насыпал из большущей корзины яблоки в стакан, несколько раз покачивал его из стороны в сторону, чтобы лишние скатились в корзину, и только потом опрокидывал стакан нам в оттопыренный карман. Мы считали, что он нас обворовывает. Он был большой, рыхлый, с бабьим лицом. И вдруг я увидела перед своим носом его здоровую волосатую руку, которая подносила мне столовую ложку красного вина с хлебом. В горле шевельнулось что-то теплое, противное, подступила тошнота. Я сжала зубы. Бог словно испарился из церкви. А обирала всовывал мне в рот ложку, крепко ухватив темя, чтобы прикрыть голову парчовым платком, и допрашивал, грешна ли я. Ну уж нет! Я вырвалась и как сумасшедшая бросилась к выходу, чтобы выплюнуть причастие, полученное из его рук. Мне и двенадцати лет не было.

– Да… Я хотел бы видеть эту церковь. Жаль, что ты не взяла меня на похороны. Там было много народу?

– Нет. Несколько любопытных старух. Всю службу они обсуждали бабушкин наряд. А лежала она ситцевая. Ее положили в том, что она сама по старому русскому обычаю приготовила себе на смерть. Ей всю жизнь ничего не было нужно. Она все раздавала, всех жалела и особенно моего странного дядюшку. Она считала его человеком, обиженным жизнью, и копила ему деньги на одиночество. Два антипода, два одиноких человека уживались под одной крышей благодаря бабушкиной многотерпимой доброте. А мама потом рассказывала, как молоденький сельский священник, не отрываясь, смотрел на меня во время бабушкиного отпевания, и она по педагогической привычке сделала ему замечание: «Товарищ, вы кого отпеваете – мою мать или мою дочь?!»

– Смотри, музыканты бегут бегом! Куда они торопятся?

– Хотят поскорее выпить. Ведь только они и были здесь наняты.

– Теперь все сядут есть и пить. У нас тоже так. Очень шикарный стол накрывают после мертвого, и даже бедняки дают настоящий банкет деревне, а потом несколько лет выплачивают за него долг и голодают до следующего покойника. Люди просто сумасшедшие бывают, так боятся что-то нарушить в обычаях дедов. Я не смог бы есть после похорон.

– И поэтому никогда не ходишь?

– Ты знаешь, почему я не хожу, – обиделся ты. – Мне страшно, страшно жалко бывает того, кто умер, и еще больше того, кто теперь приговорен жить один! Идем обедать, милая, – позвал ты меня.

Знаешь, меня не перестают мучить те ваши последние разговоры с композитором Левой Солиным, которого мы дружески называли Соликом.

Помнишь, в Рузе за две недели до твоего исчезновения мы гуляли по лесу? Я шла впереди с другим нашим гостем, вы – сзади, но до меня долетали отдельные фразы. Сегодня мы встретились наконец с Соликом и стали вспоминать все с самого начала.

– У вас когда день рождения? 19 мая? А первый разговор у меня с Назымом состоялся на другой день после вашего чаепития, значит, 20 мая 1963 года. Это абсолютно точно.

Дальше Солик рассказывал вот что – он помнит все дословно.

– Все началось с профессиональных вопросов. Мы говорили, что настоящая поэзия есть воплощение звуковой стихии. «Для поэта перевода вообще не существует, – сказал Назым, – потому что стихи выражаются в музыке, а музыка может быть только одна». Он прочел мне несколько своих стихотворений – «Каспийское море», одно или два из последнего Лейпцигского цикла и стихи о Бахе. Он был спокоен, но читал вдохновенно. «Я знал, что вы – замечательный поэт, но не представлял, что ваши стихи – законченные музыкальные произведения. По звуку, по ритму, по мелодии!» И тут Назым страшно разволновался: «В этом и заключается мое самое большое несчастье! – с болью ответил мне он. – Потому что моя главная поэтическая работа пропадает! Мои стихи переведены более чем на пятьдесят языков! Их читают пятьдесят разных народов, но я турок! Я-то пишу прежде всего для турков! А они меня как раз и не читают! Не могут читать – в Турции меня не издают, а понять до конца меня могут только там, на родине». Он пришел в страшное возбуждение и был похож на человека, втиснутого в камеру с выкачанным воздухом. Я начал его успокаивать: «Ваше возвращение к туркам неизбежно. Пройдет еще немного времени, и ваши книги станут читать в каждом доме. Как истинный поэт вы же ощущаете значимость своей поэзии, предчувствуете ее судьбу?» А Назым даже с какой-то яростью: «Это что? После смерти моей?! Тогда все, о чем вы говорите, будет не для меня! Я ничего этого не узнаю! Я хочу сейчас обратиться к моим братьям и сейчас говорить с ними! А что случится потом – я не знаю! Я не верю в загробную жизнь!» – «Вот послушайте, Назым, что я вам расскажу, – начал я. – В Берлине жили два знаменитых композитора – Спонтини и Бизе. Имя Спонтини было у всех на устах. Оперы его с фурором шли в театрах, а мелодии из них распевали все меломаны того времени. Его “Весталка” стала событием не только в искусстве, но и в общественной жизни. После спектакля восторженная толпа поклонников выпрягала лошадей его кареты и сама везла Спонтини домой. Он умер увенчанный славой, уверенный в ее вечности, но сейчас имя его известно лишь узкому кругу специалистов, его музыка канула в Лету. А опера Бизе “Кармен” провалилась на премьере. И Бизе в тридцать семь лет вскоре после этого трагического провала умер, по существу, от горя. Но сегодня музыку Бизе знает любой мальчишка на любой улице земного шара. Так чья судьба лучше, Назым?» Как он кричал, вы же слышали, Вера: «Спонтини! Только Спонтини! Лично я хочу быть Спонтини! После смерти нет ничего! Вы понимаете?! Все, что происходит с “Кармен”, существует только для нас, а для Бизе этого не было!»

Господи, какая духота навалилась в тот вечер на Старую Рузу… Окна и двери нашего маленького дома мы распахнули настежь, а дышать все равно было нечем. Когда я разбирала кровать ко сну, а ты тихонько напевал мелодию из «Кармен», у меня на шее ни с того, ни с сего лопнула нитка бус. Бусины раскатились по всему полу, и ты, покачивая головой, сказал:

– У меня на родине это считается плохой приметой… А как у вас, Веруся? Может быть, наоборот?

Второй ваш разговор с Соликом произошел через три дня. Не удивляйся – я знаю, что ты сказал ему на лесной дорожке 23 мая, за десять дней до собственной смерти. Ты сказал… Не могу. Отложим, Назым. Ночь кончается. До завтра, дорогой мой…

…Продолжаю. Я услышала твои слова, хотя шла впереди. И промолчала. Почему? От беспомощности. От внезапно угаданной, но не осознанной еще беды. Мои ноги вдруг ясно ощутили, как земля уходит в пустоту.

– Мне трудно жить! – донесся до меня твой крик. – Между мной и моим народом лежит не река, не озеро, даже не море, а Северный Ледовитый океан. Я мог бы приносить пользу людям и здесь, но все тут наталкивается на воинствующую подозрительность чиновников! Я целиком разделяю идеи Ленина, но не могу мириться с тем, что знамя, на котором начертаны великие слова, находится в руках грубых, равнодушных, бессовестных по отношению к своему народу сил. От всего этого я теряю веру в смысл жизни. Чего мне только не пришлось испытать в свои шестьдесят лет! Но я побеждал безнадежные ситуации, потому что я очень, очень, понимаете, очень хотел жить! А сейчас я хочу умереть. И мне жалко только одного – оставить Веру.

Сегодня фотограф Маныч, тот самый, что выследил тебя за три дня до кончины, наконец принес мне последнюю фотографию тебя живого. Принес, не понимая истинного ее значения.

Мы уже вернулись из Рузы. В тот день в нашу московскую квартиру к тебе пришел друг, известный театральные критик Константин Рудницкий, всю жизнь он отдал изучению наследия Мейерхольда. Ты отпустил нас с Акпером поискать в магазинах карнизы для окон, чтобы повесить занавески, и мы сговорились, что в пять часов встретимся во дворике Союза писателей, где у тебя было какое-то дело. Мы уехали, вы остались разговаривать, но потом, как выяснилось позже, отправились на Ваганьковское кладбище к могиле жены Мейерхольда – Зинаиды Райх, где есть и символическая плита с именем Всеволода Эмильевича.

Я хочу, чтобы когда-нибудь в нашей стране вспомнили, как ты, турецкий поэт-эмигрант отвоевывал с упорством капли, точащей камень, имя обожаемого тобой режиссера у позорного небытия. 11 октября 1955 (!) года ты написал в Москве одно из своих знаменитых писем в его защиту: «Не только история русского театра XX века, не только история советского театра, но и история мирового театра немыслима без Мейерхольда…»

Никаких карнизов мы с Акпером так и не нашли. В назначенный час подъехали к Союзу писателей на его машине, и, пока он парковался, я вышла. Увидела тебя на скамье в тени дерева, а за деревом – прячущегося фотографа Маныча, которого ты, наверное, перед этим турнул. Меня издалека поразило, испугало твое совершенно незнакомое мне состояние трагической отрешенности. Впервые ты не почувствовал моего приближения и даже некоторое время смотрел на меня, как бы не узнавая. Лицо твое показалось мне черным, безжизненным. Ты взял себя в руки, механически говорил с Акпером, а мне шепнул:

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.