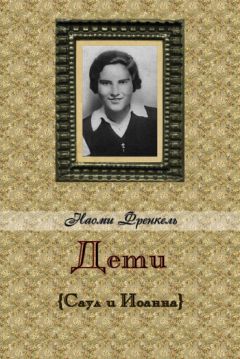

Текст книги "Дети"

Автор книги: Наоми Френкель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 44 страниц)

Отпечаток пятерни Эрвина видны на гонге, но никто его не подозревает.

– Это, верно, пальцы Иоанны, – восклицает Бумба.

– Ничего особенного, – смягчает дед вечные претензии Бумбы к Иоанне, – гонг для того и приобретен, чтобы развлекать детей, – и уже собирается продолжить разговор, как раздается громкий звонок. Бумба и Фрида вскакивают со стульев.

– Письмо-экспресс, – врывается Бумба в комнату.

– Герман, – серится дед, – этот человек просто не знает, когда писать.

Итак, письмо от дяди Германа, хозяина семейного дворца на холме в Силезии. Все свои письма дядя посылает только заказными, хотя в его письмах всего-то и говорится о хорошем здоровье семьи и об успешном бизнесе в Силезии. И он надеется то же самое услышать о семье деда в столице, и никогда не забывает добавить, что дождь или снег падает на крышу их почтенного семейного дворца, или так жарко, что от этого нет спасения даже в самых прохладных уголках дворца. Никогда не полагается дядя Герман на обычную почту, которой пользуются все граждане. И так каждому почтовому чиновнику известно, что автор этих писем не обычный человек.

– Закончили, – говорит дед, вталкивая письмо в карман, – завтрак, естественно...

Снова звонок в дверь, на этот раз долгий и настойчивый. Старый садовник встает и медленными шагами идет к двери.

– Как это ты пролил яйцо на рубашку? – неожиданно обращается с упреком дед к Бумбе, – большой мальчик, и все еще не умеешь нормально есть.

Бумба потрясен: это не похоже на деда – делать замечание из-за пятен на рубашке, и вообще, по таким мелочам. Но и он понимает, что дед в это утро нервничает, и вовсе не реагирует на слова деда. На ступеньках слышны тяжелые шаги, явно не девичьи. Дверь открывается, и садовник вводит в комнату парня, явно замерзшего и обсыпанного снегом, в куртке, подпоясанной широким кушаком, коротких синих штанах и тяжелых, подбитых гвоздями, ботинках. Снег тает на его вздыбленных волосах, и на лице, посиневшем от холода, множество веснушек. Несмотря на это, парень настроен явно решительно и готов к бою, так что дед забывает о поварихах и огорчениях в связи с их отсутствием, когда парень почти кричит, несмотря на одышку от ветра:

– Господин, я пришел...

Дед испуганно его прерывает:

– Что-то случилось с Иоанной?

Парень не обращает внимания на панику, которая возникла с его приходом. Очевидно, парень уже привык к подобному приему. На вопрос деда он не отвечает, ударяет каблуком о каблук, встает по стойке смирно и провозглашает:

– Я пришел для сбора пожертвований в Основной фонд существования Израиля. Каждый еврей обязан пожертвовать. Господин, вы – еврей. Если вы не знаете, что такое Основной фонд во имя существования Израиля, я готов вам объяснить...

– Я знаю, знаю, – прерывает его дед с большим облегчением, извлекает гаванскую сигару из пачки и подает ее садовнику, который тоже глубоко и облегченно вздохнул. Фрида опустилась на стул и тоже с трудом приходит в себя от испуга. Бумба с презрением смотрит на мокрый чуб парня, который и говорит точно, как Иоанна.

– Первым дело, парень, сними куртку, и сядь за стол, чтобы согреться, – говорит дед.

– Я тороплюсь, господин, у меня длинный список, а времени мало.

– Ну, не так мало, – успокаивает его дед, – сядь и услади свою душу. Как тебя зовут, мальчик?

– Иче!

– Что это за имя – Иче? – интересуется дед.

– Ну, такое, сокращенное... От имени Ицхак. Ицхак-Иче. У нас, в движении, все меняют имя.

– Иче, ты, вероятно, из Движения моей Иоанны?

– Может быть, но я не знаю никакой Иоанны.

– А-а, понимаю, – говорит дед, – у нее в Движении другое имя, у вас ее зовут – Хана.

– Хана, – лицо Иче светлеет, – но Хану в моем подразделении зовут Ханче. Она не отсюда. Живет на Еврейской улице, как и я .Ваша дочь, господин, вероятно, из другого Движения.

– Внучка, – поправляет его дед, но доволен, что его еще принимают за отца маленькой дочки.

– Что, есть еще и другие Движения, такие, как у Иоанны?

– Как называется Движение вашей внучки?

Никто в комнате не знает имени Движения Иоанны, несмотря на то, что она несчетное число раз называла его. Название-то на иврите, а из них никто не может запомнить название на этом незнакомом языке.

– Как приветствуют в Движении вашей внучки? – пытается Иче прийти на помощь. – Может, вы помните, господин. У нас приветствуют словом «Шалом», а у нее?

– Будь сильным и мужественным, – вспоминает Бумба.

Иче слышит это приветствие, и на лице его появляется презрительное выражение:

– Я уже знаю, – говорит он и к презрительному выражению лицу добавляет презрительный жест, чем пленит душу Бумбы. Но дед не отстает.

– Какова же разница между твоим Движением и Движением моей Иоанны? Вы не учите бегству отсюда в Палестину?

– Еще как! – выпрямляется Иче. – Но мы лучше воспитываем необходимость репатриации в Палестину.

– Еще лучше? – Не может быть. Скажи мне точно, в чем разница между вами, Иче, – дед, намеренно прошипев букву «ша», встает на защиту Движения Иоанны.

– Разница большая, господин. Даже очень большая.

– Давай, выслушаем все эти разницы. К примеру, они за коммуну А, а мы за коммуну Б. Но оба вы за коммуну, не так ли? А,Б,В,Г,Д, но главное, что коммуна это коммуна. И я спрашиваю тебя, Иче, если я поставлю посреди коммуны Б бочку с золотом что вы сделаете? Сразу же все прибежите, подеретесь, будете хватать. Так это в вашей коммуне Б.

– Господин! – в гневе вскакивает Иче и швыряет булочку на блюдце со всей силой. – Мы схватим ваше золото? Какое нам дело до вашей бочки? Даже не посмотрим на нее! Даже не дадим вам поставить эту бочку на нашем дворе! В коммуне плюют на золото и деньги! Ни у кого нет личных денег. Ни гроша. Зачем бежать и драться?

– Хм-м! – качает дед головой и подмигивает, – итак, не побегут и не подерутся, и не будут у вас хватать мое золото? Если так, нет никакой разницы между вашей коммуной и коммуной моей Иоанны. Она точно так же говорит, как вы. Точно, слов в слово.

– Есть еще отличия!

– Послушаем.

– Отличия политические.

– А-а! И политика есть у вас в коммуне.

– Конечно! В Израиле есть разные партии.

– Так. И кому нужны эти партии?

– Они необходимы для строительства страны.

– Хм-м, – выражает сомнение дед и пододвигает к Иче поднос с пирогами.

– Попробуй. Они очень вкусные, – предлагает дед и так жующему Иче.

– Я тороплюсь, господин. Пожертвуйте Основному фонду, и я уйду.

– Нет! Я не могу дать ни гроша. Мне надо пожертвовать моей Иоанне.

– Но, господин, это же одно и то же. И у нас и у нее – во имя Палестины. Ваша внучка и я – одно и то же.

– А-а! – раздувает усы деде и подмигивает, – значит, все-таки, одно и то же. Если так, я даю вам пожертвование.

Тут же Иче извлекает из кармана нечто, похожее на банковскую чековую книжку, и просит деда написать свое имя и сумму. Дед тоже извлекает из своего кармана чековую книжку, и между Иче и дедом устанавливается весьма деловая атмосфера. Дед пишет здесь, подписывает там, Иче следит за ним с серьезным лицом делового человека. Когда же дед возвращает чековую книжку Основного фонда вместе со своим личным чеком, светлеет лицо Иче. Если дед жертвует, то весьма щедро. Вдруг Иче ужасно заторопился. Как говорится – «уважай, но и подозревай!» Дед может пожалеть о своей щедрости. И Бумба провожает парня до дверей.

– Дед, – объявляет он, вернувшись в комнату, – я присоединяюсь к Движению Иче.

– Почему?

– Потому что оно выступает против Движения Иоанны.

– Нет, – говорит дед, – это же одно и то же.

– Может быть, и одно и то же, но они – против, несмотря на то, что это одно и то же. Я уже поговорил с Иче. Есть разница, дед, есть!

Лицо деда хмурится. Кукушка прокуковала половину двенадцатого, утро ушло. Дед вздыхает и собирается подняться в свою комнату и погрузиться в чтение воскресной газеты, но тут возвращается Бумба:

– Дед, совсем забыл! Когда я проводил Иче, пришла женщина, может, повариха. Я оставил ее в передней.

– Почему ты сразу не сказал?

– Но, дед, – Бумба замирает с раскрытым ртом. Он потрясен тем, что дед не понимает: его сообщение о присоединении к Движению Иче важнее сообщения о какой-то поварихе.

Фрида вводит в комнату женщину, и сразу кажется, что комнатка стала совсем тесной. Все заполнили руки, лицо и тело женщины. Она решительно пожимает руку деда, как будто знакома с ним много лет, и представляет себя уверенным голосом: Вильгельмина Фогельбауэр.

– Вильгельмина, – повторяет дед слабым голосом, явно на него не похожим, и слышит домочадцев, повторяющих это имя – Вильгельмина! Он пытается пожалеть самого себя, полагая, что можно будет называть ее уменьшительно – Минхен – очень подходящее и симпатичное имя для поварихи. Но уже понимает, что ни за что нельзя будет ее называть Минхен. У этой особы не может быть такого имени. И словно бы в доказательство слышится ее голос:

– Да, Вильгельмина, господин. По имени кайзера. Отец был его большим поклонником. Я 1912 года рождения.

– Тебе только двадцать лет? – потрясен дед.

– Да, двадцать. Только сейчас я окончила школу поваров. – Без приглашения она снимает пальто и шляпу, и стоит перед дедом во всей красе. Черная юбка, широкий кожаный пояс, плотно прилегающая шерстяная кофта, выделяющая все ее прелести, волосы густые, светлые, стриженные коротко, как у мужчины. Глаза голубые, выделяющиеся, изучают комнату, как бы собираясь устроить смотр всем вещам. Дед представляет ее присутствие в кухне, нож в ее руках, как жезл, и она командует кастрюлями, в которых кипит варево, пары сгущаются, посуда передвигается, и боевой дух охватывает его чистую кухню. Вильгельмина широко шагает сильными шагами, стучит большими грубыми башмаками, и вся посуда на столе подрагивает.

«Генерал, – думает про себя дед, – в худшем случае, гренадер».

Вильгельмина опускается на стул стола. Тут же глаза ее изучают использованные чашки, открытые миски, смятые салфетки, и лицо ее ясно говорит: «У меня такого не будет!» Она кладет на стол свои большие красные руки, демонстрируя чистые коротко остриженные ногти, приказывает Фриде:

– Чашку кофе, пожалуйста.

Глаза потрясенной Фриды взывают к деду: «Гоните ее отсюда, насколько возможно, быстрее, гоните». И даже старый садовник, медленно и педантично взвешивающий любую вещь, кладет руку на плечо Бумбе, словно собираясь его защищать. Но дед ничего такого не ощущает. Он обходит стол, изучая Вильгельмину со всех сторон. Выпивает кофе и сидит рядом с ней. От запаха острых духов, идущего от нее, он чувствует, что сейчас начнет чихать, и на всякий случай вынимает платок. И как будто никого нет, кроме него и Вильгельмины. Фрида, садовник и Бумба оттеснены в сторону, исчезли где-то между комодом, стенами и окнами.

– Скажи мне, симпатичная детка, – мягко говорит дед, – каковы твои знания в приготовлении блюд и в управлении кухней, – и по привычке подмигивает ей, как это делал всем служанкам. Но Вильгельмина выпрямляет свое большое тело, которое словно раздалось и выросло, широкое лицо ее стало еще более широким, строгие глаза стали еще строже, и громкий голос ее стал еще громче. Все в ней ясно говорит, что ей не подмигивают, и ее не обзывает – «симпатичная детка».

– Меня зовут Вильгельмина Фогельбауэр, господин. Есть у меня все документы.

Дед прижимает платок к носу и выходит в бой. Он чувствует, что должен заставить ее сдаться. Если он это сделает, значит, сила его еще с ним. Конец атмосфере слабости в доме! Дед научит эту Вильгельмину Фогельбауэр выполнять его желания, полностью ему подчиниться.

– В какой политической организации ты состоишь, Вильгельмина? – решительно прокашливается дед.

– Я не занимаюсь политикой, господин. Я член спортивной организации по гребле, – Вильгельмина опирает руки в бока, выпячивая мускулы рук, – летом, в каждое воскресенье я выхожу с моей организацией в плаванье по реке Шпрее. Это мое условие, господин, – отпуск в каждое воскресенье, без исключения.

– Значит, вот такое условие?

– Да, такое условие! – она охватывает свою большую черную сумку, словно переговоры с дедом завершились.

– Сиди, обсудим условия.

– Уважаемый господин, телефон! – голос Фриды доносится из коридора.

– Уважаемый господин, – встречает она его, – нет никакого звонка, я только дружески хочу вам сказать...

– Что? – нетерпеливо прерывает ее дед.

– Гоните ее, уважаемый господин, гоните немедленно.

– Но почему, Фрида? У нее все документы.

– Не нужна она нам, уважаемый господин, ни ее таланты, ни документы. Просто, она нам не подходит. Она этакий офицер полиции в юбке. Мы с ней не сойдемся, уважаемый господин. Трудно будет жить с ней под одной крышей.

– Она будет такой, какой мы захотим, чтобы она была. Не беспокойся, Фрида. В нашем окружении она не будет «Вильгельминой». Она смягчится, Фрида, – и дед торопится в комнату – заняться воспитанием Вильгельмины.

Та все еще сидит у стола, светится волосами и полнотой.

– Какая у вас профессиональная степень, – допытывается она у садовника.

Дед на миг, колеблясь, останавливается на пороге комнаты. Гнев не дает ему покоя, он хочет сказать ей: «Уходи немедленно!». Но знает, что не скажет этого. Если скажет это, и она выйдет с гордо поднятой головой, он почувствует себя побежденным. Нет! Он должен видеть ее сидящей перед ним с опущенной головой. Она должна протягивать ему щеку, чтобы он ее мог ущипнуть, как это делал со всеми все служанками.

Пока он колеблется, раздается звонок в дверях. Дед вздыхает с облегчением, как и старый садовник, и Бумба. Надежда у всех трех что вот, войдет новая повариха, без талантов, без документов, маленькая, мягкая, симпатичная, какой и должна быть служанка в доме Леви.

В комнату входит Филипп, бледный, нервный, поводящий плечами чаще, чем обычно, до того взволнованный, что забыл снять пальто.

– Филипп, Филипп! – Заключает его в объятия Бумба. – Я вступаю в Движение Иче, ты знаком с Иче? Он в Движении, как Иоанна, но выступающем против ее Движения. Между ними большие разногласия. – Но почему-то смотрит на Филиппа, а на Вильгельмину.

– Где Эдит? – Филипп не слушает Бумбу и обращается к деду.

– Эдит? Она давно ушла из дома.

– С Эрвином, – добавляет Бумба, – я видел ее выходящей с Эрвином.

– С Эрвином! – Филипп сильно взволнован, и с ним начинают волноваться все. Только Вильгельмина одна спокойна и уверена в себе. С презрением оглядывает она нового мужчину, вошедшего в комнату, у которого вид слабого, жалкого человека, и такого черного. Она не любит мужчин с черными волосами и темными глазами.

– Разреши представить тебе нашу новую повариху, – говорит дед, читая презрение в глазах Вильгельмины. И твердо решает про себя проучить ее – «Я научу ее уважать евреев!»

– Господин, я требую договора, заранее написанного и подписанного.

– Да, конечно, завтра приходи, обсудим условия до подписания договора.

Он громко стучит каблуками, двигаясь по комнате. Дед вынужден проводить ее до дверей. Филипп, Фрида, старый садовник и даже Бумба – остаются на месте.

– В течение столь короткого времени она съела четыре булки и три больших куска торта, – скрещивает Фрида руки на животе и шепчет, глядя на Вильгельмину.

– Почему ты не пришел на встречу любителей Гете? – атакует дед Филиппа из боязни, что его сейчас атакуют градом вопросов.

– Я был занят, – увиливает Филипп от ответа. Кристина пришла к нему в самый последний миг, когда он собирался выйти из дома... Он вздыхает, и вздох этот наполняет комнату.

Глава двенадцатая

– Иоанна, следи за полицейскими! Мы чуть не попались. Увидишь издали тень голубого мундира, быстро вскакивай на велосипед и укатывай.

– Сегодня я не смогу вскочить.

– Иоанна, почему ты все время ерзаешь на сиденье велосипеда со стороны в сторону? Я с трудом удерживаю равновесие. Сиди спокойно, Иоанна.

Иоанна сидит сзади Саула, на месте, предназначенном для пакетов и другого груза. Лицо его укутано в плотную шерстяную маску, открывающую лишь рот и глаза.

– Сегодня нет, сегодня нет. Каждый день одно и то же. Что сегодня?

Уже более часа разъезжают они по окраинным улицам города, посещая дома евреев, чтобы собирать пожертвования в Основной фонд существования Израиля. Час ранний, Берлин еще погружен в утреннюю воскресную дрему, разлегшись под покровом глубокого снега. Колокола церквей не звонят, стаи бездомных собак шатаются по улицам, тишина до того глубока, что, кажется, жизнь не замерла, а замерзла. Шоссе пусто, транспорт бастует, и все полицейские на перекрестках и площадях только и поставлены, чтобы ловить Саула и Иоанну за запрещенную поездку вдвоем на велосипеде. Саул неожиданно останавливает велосипед, несмотря на то, что не видно ни одного полицейского, и Иоанна чуть не падает в сугроб.

– Я пойду немного согреться, – Саул хлопает себя по груди и бокам, – не могу больше. Вдобавок к стуже, с тобой невозможно ехать на велосипеде.

Иоанна растирает шерстяными варежками замерзшие щеки, горящие от ветра. На голове у нее синий берет, по новой моде в Движении, весьма симпатичен, но мало греет, не закрывает ушей.

– Но где здесь можно согреться? – спрашивает Иоанна, прикрывая уши. – Улица длинная, покрыта снегом, только жилые дома, все заперты, еще не проснулись. Магазины и кафе закрыты. Ни столовой, ни телефонной будки.

Саул указывает на ближайший угол. Именно в эту минуту открылись жалюзи трактира, и большая бутылка светится в их сторону крупными буквам – «Шултхайс – Пецтенхофер. Пиво высшего качества в Берлине».

– Я захожу туда.

– Но это же трактир.

– Точно, – задирает ее Саул, – я захожу в трактир.

– Нет! – вскрикивает Иоанна. – Это настоящий трактир. Мы же члены движения, Саул?

– Члены Движения, – презрительно повторяет Саул. Поймет ли, наконец, Иоанна и спросит: «Саул, ты уже не член Движения?.. Он утвердительно качнет головой, и все откроется. Много грехов совершил Саул в последние дни, и потому достоин того, чтобы его немедленно выгнали из Движения. Но он не будет возвещать о своих грехах и уходе, потому что просто не может произнести такую фразу – «Я оставляю Движение»... Кто-то другой должен это сказать вместо него. Но Иоанна до того непонятлива.

– Почему ты снова в оппозиции, Саул?

– Я вхожу в трактир, – сердится Саул, – холодно. Я вхожу в...

У него неожиданно возникает необычная мысль. Он соблазнит Иоанну войти с ним в трактир, выпьет рюмку алкоголя и, быть может, уговорит ее сделать тоже глоток. Ей же очень холодно. Ко всем его грехам прибавится и этот грех. Иоанна, конечно, тут же побежит исповедаться Белле. Саул ее хорошо знает! Побежит, будет каяться, рыдать и просить прощения... Сквозь прорези Саул смотрит на Иоанну пренебрежительным взглядом. Иоанна все еще прикрывает уши. Она жалка и несчастна, и Саул неожиданно испытывает к ней жалость. Если исповедуется Белле в своих грехах, он тоже исповедуется в том, что соблазнил ее глотком водки. Он вовсе не стесняется предстать перед подразделением, исповедаться, что он соблазнил Иоанну алкоголем и что он ее защитник. Он оставит движение с гордо поднятой головой.

– Ужасная стужа, – берет он Иоанну за руку, – пошли со мной в трактир. – Не хочешь? Не нужно, – он берется за руль и поворачивается к ней спиной.

– Саул, погоди. Прокатимся еще четверть часа и доберемся до квартала музеев. Зайдем в один из них и согреемся.

– Нет. Я не войду в музей, я иду в трактир.

– Идем со мной в музей, Саул.

– Идем со мной в трактир, Иоанна. Это не так страшно – войти в трактир. Ты ведь еще не была в трактире и думаешь, что это большой грех. Я говорю тебе, Иоанна, просто так запретили нам входить в трактиры.

Голова Иоанны опускается. Знал бы Саул, насколько она знает прелести трактира! Сколько раз она сидела в трактире Нанте Дудля! Грех, связанный с графом, уже витает над ее душой, и нет у нее сил – добавить грех к преступлению, несмотря на то, что ей холодно и плохо. Зайти с ним в трактир и выпить чашку горячего кофе? Но столько за ней грехов. Знали бы в Движении об ее отношениях с Оттокаром. Знал бы Саул... нет, даже представить себе это нельзя. Что было бы, если бы узнали? Вывели бы ее из Движения. Оставить Движение это... как потерять все. Лучше она возьмет на себя грех лжи, но останется в Движении. Хотела бы даже намекнуть Саулу о своем положении, но не сможет. Саул уже движется к трактиру, тянет велосипед, уверен, что Иоанна побежит за ним. Но она не сдвигается с места. Гнев охватывает его: он будет грешником, а она... чиста, как утренний снег. И он убыстряет шаги. Каждый его шаг ударяет по ней, которая не понимает, в чем дело. Она предает его. Это большая измена с ее стороны. Саул замедляет шаг. Может, она окликнула его, а он не услышал. Он снимает с лица маску Ку-клукс-клана. Никакого голоса не донес до него ветер. Не может он больше быть таким снисходительным и мягким. Он почти бежит и прикрепляет цепью велосипед к металлическому столбику у входа в трактир. Иоанна все еще потрясена. Она не сдвигается с места. Глубокий снег проникает ей в ботинки, мокнут ноги. Она уже и не чувствует ни стужи, ни влажности в ботинках. Унижение и боль согревают ее. Она подходит к трактиру и останавливается. Нет на улице никого, кроме нее. Рядом оставленный Саулом велосипед, скрипящий под ветром. Иоанна смотрит на него опустошенным взглядом. Саул себе там согревается, сидит около печки и заставляет себя ждать здесь, на ветру. Глаза ее наполняются слезами, и она смахивает их варежками. Он может выйти в любую минуту, увидеть, что она из-за него пускает слезу... нет! Нет! На этот раз она ему скажет, что он эгоист. Оппозиционер и грешник. Саул не выходит. Ей уже нечем дышать, она уже совсем не чувствует ушей и щек, и, конечно же, колен. Она стоит недвижно, и глаза ее прикованы к окну трактира, и... врывается внутрь.

Посреди пустого трактира сидит один клиент, и перед ним рюмка с желтоватой жидкостью. Шнапс! Саул пьет шнапс!

– Саул, – кричит она, – Саул!

– Тренируется заранее, – посмеивается трактирщица за спиной девушки, столь решительно и гневно ворвавшейся в трактир, как врываются все женщины сюда, чтобы вытащить своих пьяных мужей из трактира.

– Так оно, – опускает голову Саул, встречая бормотанием потрясенную и рассерженную Иоанну, – теперь ты видишь... так оно.

– Саул, что ты пьешь?

– Шнапс.

– Шнапс?

– Шнапс это то, что согревает, – он слегка подвигает рюмку в ее сторону, как бы приглашая попробовать. Она опускается бессильно на стул, напротив него.

– Не делай такое лицо.

– Саул, ты ведешь себя, как будто... –

Она так охрипла от ветра, что не может говорить. Он смотрит на нее с напряженным ожиданием: ну, скажи сейчас, в конце концов, – «Как будто ты уже не член Движения.» Он подтвердит это кивком головы, и все тут.

– Как будто что?

– Как будто твоя оппозиция совсем свела тебя с ума.

Саул делает глоток из рюмки, захлебывается, кашляет, сильно краснеет. Можно отчаяться от этой Иоанны! Хриплым от шнапса голосом говорит ей:

– Я совершил еще несколько грехов в последние дни, – он явно дразнит ее, и снова прикладывается к рюмке, делая больше глаза.

– И я тоже, – опускает она голову, разминает пальцы, говорит хриплым обрывистым голосом.

– Ты?! «Как ей приходит в голову сравнивать свои мелкие детские грешки с его серьезными, тяжкими грехами!» – Это не первый трактир, который я посещаю.

– И я тоже.

Можно действительно сойти с ума. Сидит перед ним с таким лицом, как будто она должна быть наказанной, а не он, и не ему, а ей следует уйти из Движения.

– Ты знала Эльзу? – вскрикивает он. – Ну, ту, которая жила с матерью в подвале.

– Конечно, знала.

– Я ее видел.

– Я тоже. – При виде его лица, охваченного гневом, она, в смущении, пытается исправить свои слова:

– Иногда и я видела Эльзу. – Она продолжает разминать пальцы и ерзает на стуле, с одного края до другого, как ерзала на сиденье велосипеда.

– Боже ты мой! – Саул зажимает рукой рот, чтобы не закричать. Что с ней делать сегодня! Ехать на велосипеде с ней невозможно. Говорить невозможно. Волосы взлохмачены, лицо вспухшее, уши горят, щеки пламенеют, нос красный, как у клоуна! Под глазами черные круги. Он уже не сердится на нее, но получает немалое удовольствие быть ее обвинителем, и видеть, как она смущена и пытается не смотреть в его строгие глаза. Нечего больше брать ее в расчет, эту Иоанну.

– Я не просто так назвал Эльзу. Ты видела ее так же, как любой может ее видеть. Я видел ее абсолютной голой, без никакой одежды, исполняющей в трактире танец живота. – Тут он теряет уверенность, начинает тоже мять пальцы. Он ведь не все рассказал Иоанне. Конечно же, нет. Она еще слишком наивна, чтобы все знать. После ее, так сказать, художественного выступления, он сидел с Эльзой за одним столом, правда, одетой, но, все же, достаточно обнаженной, и они выпили за их встречу. Ведь они не виделись с того дня, как она оставила подвал. Она была очень рада встрече, обнимала его, прижимала и все повторяла – «Ты стал настоящим мужчиной, мальчик». И он, конечно же, ощущал необходимость доказать ей, что он действительно мужчина. Теперь он смотрит в лицо Иоанны, посиневшее от холода, полное смущения и стыда, но и собственное состояние угрюмо отражается на его лице. Иоанна ничего этого не видит. Иоанна вообще не смотрит на него. Она думает о нем, опустив глаза: ах, как она завидует Саулу – один раз видел Эльзу, танцующей голой в трактире, и уже ему не дают покоя угрызения совести, и уже он в оппозиции и от отчаяния пьет шнапс. Считает себя великим грешником и обо всем рассказывает ей, и нет у него от нее секретов. А она... видит себя голой на портрете Оттокара, где только прозрачная вуаль покрывает ее. И не важно, что это, по сути, другая женщина, только голова ее. Оттокар все время имел именно ее в виду, это она, и прикосновение к голой женщине на полотне, это, по сути, прикосновение к ней, Иоанне. И ощущение, что она может рассказать все Саулу, и будь что будет...

– Ты, – Иоанна широко раскрывает испуганные глаза, – ты только видел танцующей голую Эльзу, а я... а я... – голос ее пресекается. – А я дала изобразить себя на полотне голой, ну, как будто голой. Нет, не по-настоящему, – решает она быть правдивой до конца.

– Ты?! – наклоняет к ней голову Саул, словно ослышался. Не верит он ни одному ее слову. Она всегда сочиняет всякие байки. Не может быть, чтобы Иоанна, которая краснеет, когда только упоминают о таких вещах, и в беседах об этом в подразделении ни разу рта не раскрыла, хотя обычно его не закрывает, дала художнику изобразить ее голой. Нет! Это ее очередная байка.

– Не рассказывай мне байки. Ты сегодня ведешь себя очень странно.

– Ах! – вздыхает она, как бы говоря, если бы ты только был прав. Теперь ее еще более унижает, что Саул не верит ей, когда она раскрыла ему всю свою душу. – Это правда, Саул, сущая правда, ты же знаком со скульптором Оттокаром, который временами посещает наш дом?.. Он меня рисует... такой... Ну, такой, как я...

Теперь Саулу ясно, что она говорит правд. Он до того потрясен, что даже забыл об уходе из Движения, о коммунистической партии, о забастовке. Все забылось, осталась лишь ужасная правда, рассказанная ею.

В трактире тишина. Округлая трактирщица сиди в углу, за стойкой, и вяжет. Глаза ее перебегает от рослого не по годам подростка к маленькой девушке, сердясь на него и жалея ее.

– Я знаю, что должна оставить Движение, – говорит она испуганным голосом, – да, я должна его покинуть.

– Не ты! Не ты!

– Да! Я! Я!

– Не ты! Ни за что! Я оставляю Движение.

Теперь Саул почувствовал облегчение. Сказал то, что сказал, и нет пути назад. Он оставит Движение из-за своей тайны и тайны Иоанны, ибо грех на них обоих. Саул – рыцарь, Саул – герой, человек широкой души и понимания. Он смотрит с чувством превосходства на Иоанну, погрязшую в грехах.

– Оставим вместе? Ты полагаешь, Саул, что нам вместе надо оставить Движение? Но ты же ничего такого не сделал. Знал бы ты, что сделала я.

– И я.

– Нет. Ты – нет. Но, знаешь, хорошо оставить все. Все, но не Движение. С сегодняшнего дня мы решаем оставить все наши дела, ты – свои, я – свои. – Снова она опускает голову, ибо знает, что не оставит Оттокара. Будет продолжать жить во лжи, и совесть будет продолжать ее мучить, и будет ей плохо и горько всегда, но его она не оставит. Она уже хочет сказать об этом Саулу, немедленно, или хотя бы сегодня, хотя бы один день быть откровенной, но Саул ее опережает:

– Нет! Невозможно, я не смогу все оставить!

– Что? – вскрикивает Иоанна. – Эльзу? Не сможешь?

Трактирщица в углу теперь понимает, в чем дело. Все ясно: парень не может оставить какую-то Эльзу, а свою девушку оставляет.

Саул опорожняет рюмку одним глотком, и сильная тошнота душит ему горло.

– Да причем тут Эльза? – восклицает Саул после того, как преодолел тошноту. – Я оставлю Движение из-за такой…? Я оставляю его из-за моих политических взглядов.

– Но мы же... вообще не говорили о политике.

– Так сейчас поговорим.

– Но что вдруг политика?

– Потому что я коммунист! Я оставляю движение, потому что я коммунист. Теперь ты все знаешь и можешь бежать всем рассказывать. Так вот!

– Так ты... ты пьешь шнапс, потому что ты коммунист?

– Да.

– И ты посещаешь Эльзу, по той же причине?

– Да.

– Так почему же ты пошел со мной сегодня собирать деньги для основного фонда существования Израиля?

– Долг обязывает. Но это последний раз.

– Нет, – на этот раз голос Иоанны решительный, – Не идут собирать деньги для основного фонда, потому что обязывает долг. Собирать идут лишь из любви.

Трактирщица в углу качает головой: девушка в порядке, умеет вести себя с парнем. Их надо вести твердой рукой, этих парней.

– Ты же ничего не пила, – мягко обращается она к Иоанне.

– Нет! – кричит Иоанна в добродушное лицо трактирщицы. Именно она, столь к ней расположенная, видится ей источником все зол, словно она это Эльза, и шнапс, и коммунистическая партия. – Я ничего не хочу, я не пью в трактирах.

Испуганная трактирщица возвращается на место и опускается на стул: неужели она так сильно ошиблась в этой девице. У нее жесткий характер, и правильно делает парень, что оставляет ее. Теперь трактирщица не спускает глаз с Саула.

– Я ухожу, – Иоанна встает, – сама пойду.

– Иоанна! – Саул приходит в себя от потрясения. – Иоанна, что ты делаешь? Ты не можешь сама идти. Как ты доберешься пешком до дальних адресов?

– Мне все равно. Доберусь. – Она уже у двери.

– Иоанна, Иоанна, погоди! – Он хватает ее за руку.

– Как коммунисту, нет у тебя никакого права прикасаться ко мне.

– Иоанна, ты не должна убегать от меня, я тебе ничего не сделал.

– Сделал, многое сделал. Ты... ты оставляешь Движение.

Наконец она высказалась, но это не приносит ему облегчения.

– И что? Я не могу подвезти тебя на велосипеде?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.