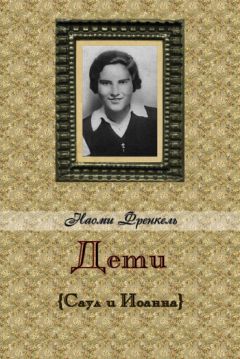

Текст книги "Дети"

Автор книги: Наоми Френкель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 42 (всего у книги 44 страниц)

Благодаря этой тайной любви он жил двойной жизнью. Руки перебирали струны и уста пели о любви...

Эдит рядом, в передней, в нескольких шагах от него. Всем жаром души он стремиться встретить ее. И не с пустыми руками он пришел к ней. Предупредить ее, спасти! Доказать ей свою верность. Отделяют его от нее лишь дверь и дед.

– Фрида, где дед?

– Дед, детка моя... Откуда я могу знать, где дед. Знал ли когда-нибудь кто в этом доме, где дед.

Дед закрывает спиной дверь. Два решительных шага сделал Эмиль в сторону двери. Дед поднимает руку, как полицейский, делающий знак – остановиться.

– Наш разговор, господин офицер, – останавливает дед Эмиля голосом, который не отличается от голоса Фриды: «Только через мой труп», – наш разговор!

– Закончился, – демонстрирует Эмиль без всяких признаков уважения свое нетерпение, – я пришел предупредить вас и вот, предупредил. Больше нечего добавить.

– Предупредили? Да, предупредили. Отлично. Но почему предупредили? Господин офицер, почему вы так заботитесь о нашей жизни, о нашем бегстве за границу, если с вашими черными подразделениями вы провозглашаете смерть евреям. Чего вам о нас беспокоиться? Беспокоиться должны мы.

Во взгляде Эмиля дед видит выражение явного оскорбления. Ведь он и вправду в последние недели искренне беспокоился о жизни семьи Леви. Насколько он в своей должности проявлял жестокость к евреям, настолько жалость возникала в нем при мысли об Эдит, ее семье, жалость и желание их спасти. Эта мысль успокаивала его, все эти недели не дающий ему покоя. Жестокие операции, в которых он участвовал, наводили ужас на него самого. И чем более увеличивался этот ужас, усиливалось в нем желание доказать своем начальству верность и умение в деле. Жестоким и ничем не сдерживаемым проявлял он себя, как положено офицеру СС. Чем больше он унижал евреев, тем больше его неотступно преследовала мысль о спасении этой одной единственной еврейской семьи.

Эмиль кричит в лицо деда:

– Я хочу вам добра! Несмотря на все, я хочу вам добра!

– А-а, несмотря на все!

– Фрида, почему пес ведет себя так странно? Бегает сюда и туда.

– Детка моя, разве есть у меня свободное время следить за псом? И без него у меня дел по горло. И ты перестань беспокоиться о собаке. Вернись в комнату, позаботься о своем дяде.

– Фрида...

– Нет у меня времени на долгие разговоры, детка моя.

– Я помогу тебе на кухне, Фрида.

– Мне не нужна твоя помощь. Вся работа уже сделана. Ждут только доктора Ласкера. Только его, детка моя.

Эмиль приблизился к деду и протягивает перед собой руки.

– Нет!

Голос Эдит больше не слышен. Она ушла. Дед, в конце концов, отходит в сторону и освобождает Эмилю путь. Одна рука эсэсовца заметно дрожит, а вторая в кармане сжимает пистолет. Так случается с ним все последние недели: одна рук дрожит, вторая – стреляет.

– Намерения мои чисты, – роняет он деду, – намерения мои действительно чисты.

Дед, который всю жизнь ненавидел всяческие пословицы и поговорки, на этот раз изрекает:

– Да, да, господин офицер, добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Но, господин офицер, если ваши намерения добры, кому это добро предназначено? Понятно, господин офицер, что вы хотите нас видеть далеко отсюда. Это не требует долгих объяснений. Все абсолютно ясно!

Дед глубоко задел Эмиля. Одним махом слетают с его лица вся тоска, вся мягкость и даже жестокость. Осталось лишь выражение оскорбительной обиды. Желание спасти Эдит и ее семью возвышало его в собственных глазах, давало ему в аду его жизни чувство аристократичности души, широту сердца, и даже любовь к ближнему. Снова возникла возможность только ей доказать свои добрые качества. Так она запомнит его – своего избавителя и спасителя, так будет благодарна ему в своем сердце. А теперь дед забирает у него последнюю опору. Он намеренно исказит его добрые намерения, рассказав Эдит о его появлении в их доме лишь для собственной его, Эмиля, выгоды!

– Нет, господин Леви, я не требую себе выгоды, а только вашего спасения. Во имя спасения вашей жизни.

– Но почему?

– Господин Леви, Эдит сделала мне в прошлом великое добро, доказав мне свою верность. И я хочу отплатить ей добром за добро. Это оплата за ее верность.

Ах, дед, дед! Решил отомстить офицеру, а в результате тот отомстил ему. Смотрит дед в лицо Эмиля, пытаясь разгадать тайны своей внучки.

– Вы были нацистом в период Республики?

– Да, господин Леви.

– Офицер полиции и активный нацист?

– Да, господин. Теперь это можно раскрыть.

– И внучка моя знала об этом?

– Да, господин Леви, она знала. Ваше спасение – плата за ее молчание. Господин Леви, благодаря Эдит, я буду охранять вас от беды, сколько смогу это сделать. Господин Леви, но это не навечно. Поэтому уезжайте отсюда, уезжайте из Германии, как можно быстрей!

Лицо деда окаменело. Впервые он признается себе, что не понимает духа новых времен. Не может понять поступки собственной внучки, дочери почтенной и гордой семьи Леви. Как она могла решиться на связь с офицером-предателем? Любимая внучка, которой дед так гордился... Дед вынужден признаться самому себе, что что-то не в традициях его семьи. Что-то весьма важное было не в порядке в его доме, то, что и привело Эдит к измене. Лицо Эмиля снова смягчилось.

– Господин Леви, – голос Эмиля мягок, – поверьте мне. Совет мой искренен. Я не желаю вам ничего плохого. Я люблю ваш дом и вашу семью.

Это самое худшее, что мог он сказать деду. Разве деду нужна любовь эсэсовца? Разве даст он Эмилю уйти в облике доброго человека? Победителя?

– Вы любите нас? – в голосе деда гневные нотки. – Вы любите нас! Мы евреи. Господин офицер, я хочу вам напомнить, что вы ненавидите евреев.

– Нет, господин Леви! Нет! Я не испытываю к ним ненависти. Не как к людям, не как к отдельным человеческим особям. Я ненавижу иудаизм, в принципе. Точно так же, как принципиально ненавижу христианство.

– Вы варвары! Варвары!

– Да, господин Леви, варвары. Мы хотим быть варварами. Мы гордимся быть варварами.

– Нет больше морали, нет больше закона...

– Господин Леви, Гитлер – наш закон. Адольф Гитлер! – Эмиль щелкает каблуками, когда дед резко поворачивается к нему спиной, и кричит деду в его высокую спину:

– Господин Леви, я вас предупредил! Помните – предупредил вас!

Дед распахивает дверь до предела. В передней – Фрида. Увидев их, выходящих вдвоем, торопится также полностью распахнуть входную дверь. На пороге офицер коротко кивает, щелкает каблуками, расставаясь по-военному, и все еще колеблется уходить, бросая взгляд на ступени. Боясь, что он сейчас опять свистнет, Фрида кричит ему в лицо:

– Доброй ночи! – и от удара захлопнувшейся двери сотрясается весь дом.

Дед опускается в кресло в передней.

– Что он хотел? – лицо Фриды багрово от напряжения. – Зачем он пришел?

– Пришел объяснить, что сейчас трудные времена, Фрида. Очень трудные времена.

– Мы что, нуждаемся в нем, чтобы это знать? Именно в нем.

Чуб деда дрожит. Рука, которая полезла в карман за сигарой, возвращается и падает вдоль тела.

– Фрида, – дед чувствует сильную слабость, – старушка моя, говорю тебе, не понимаю я больше духа этих дней, Фрида. Просто не понимаю.

– Что тут понимать, уважаемый господин?

Единственный крик кукушки извещает о том, что уже половина восьмого. Дед тяжело шагая, поднимается по ступенькам. У двери рука его колеблется нажать на ручку. Дед сомневается – войти ли ему к внучке. Как он посмотрит ей в глаза. И где Филипп? Он совсем забыл о Филиппе, который, конечно, уже находится в комнате. Дед оглядывает свой костюм, поправляет чистый носовой платок в верхнем кармашке пиджака, приводит себя в порядок и входит комнату. Там тихо. Все сидят в креслах. Филиппа нет.

– Где Филипп? – спрашивает дед, – Не пришел?

– Он не пришел! – высокий и резкий голос Гейнца странно звучит в тишине. Он смотрит на Эдит с открытой неприязнью. Все так смотрят на нее. Из-за нее Филипп не вернулся в семью. Эдит опускает голову.

«Она наказана больше всех. Бедная, бедная моя», – дед торопится к ней, и мягко гладит ее опущенную голову. Дед чувствует, себя так, словно он вернулся домой из далекой чужбины.

Толчок в дверь. В сопровождении Фриды, старого садовника, Кетхен и сестер Румпель, в комнату врывается Филипп, в расстегнутом пальто и небрежно надвинутой шапке, кричит:

– Вы здесь спокойно сидите, а рейхстаг горит! Горит рейхстаг!

Шум голосов:

– Ты говоришь, горит, почему?

– Что ты спрашиваешь? Подожгли его.

– Кто поджег?

– Говорят, что коммунисты.

– Нет! Не может быть, чтобы коммунисты.

– Это что, важно, кто поджег, все равно обвинят евреев.

– В городе беспорядки, Филипп?

– Нет беспорядков, Эдит, но город полон войсками, полицией, штурмовыми отрядами и частями СС.

– Этот огонь превратится в кровопролитие. Убитые будут падать налево и направо.

– Прекрати свои черные пророчества, Гейнц.

– Сегодня двадцать восьмое февраля 1933 года...

– Перестань, Альфред, рассказывать при любой возможности – который час, какая дата, какой год.

– Год 1933, отец.

– Где Иоанна? Иисус, и святая Дева! Девочка болтается на улице во время этих беспорядков!

В углу комнаты стоят сестры-альбиноски, их белые руки выделяются на белых передниках:

– Только бы не случилось несчастья с девочкой. Если подумать, откуда это несчастье родилось, оно действительно велико, – моргают сестры красными веками на белых лицах. Они ведь профессиональные акушерки. – Какое несчастье! Какое несчастье!

Дверь открывается. В комнату вбегают Иоанна и Саул.

– Вы слышали! Вы слышали! Запретили праздник – юбилей нашего Движения.

– Несчастье, – говорит дед, – и это тоже несчастье!

– Ужин готов, – провозглашает Фрида.

Только сейчас, когда дядя Альфред встает со стула, все видят, что пиджак его разорван на спине. До сих пор он ухитрился это скрыть, ибо снял пальто спиной к окнам.

– Что с тобой случилось, Альфред? – бежит к нему дед. – Расскажи нам, в конце концов, что произошло: почему разбиты очки и разорван пиджак на спине?

– Разорван, отец, потому что его разорвали. Очки разбили, одежду порвали.

– Но кто тебе это сделал?

– Студенты в университете. Этих несчастных юношей подстрекали. Штурмовики вошли в университет и начали подстрекать наивных парней, чтобы они набросились на еврейских профессоров. Они так и сделали.

– Так и сделали!

Даже сейчас дед, как всегда, делает выговор сыну, но тут же качает головой, отменяя неуместную отцовскую строгость, и с этих пор уже не прекращает качать головой. Дед не верит, дед не хочет верить. Он не в состоянии понять, как такое сделали его сыну Альфреду, с его слабыми мускулами, землистым цветом лица, тихим голосом. И любой здравомыслящий человек понимает, что он и муху не может убить. И ему такое сделали. Дядя Альфред закатывает рукава, сначала рукав порванного пиджака, затем рукав рубашки. Большие синяки обнажаются на его руке. И хотя глаза его сухи, они выглядят плачущими. Теперь все домашние, опустив глаза, окружают дядю. Все, кроме Зераха. Глаза его широко раскрыты, – глядят на синяки. Дед тоже, как Зерах, смотрит широко раскрытыми глазами на побои сына. В мгновение ока дед превращается в отца. Осторожно прикрывает руку сына, сначала рукавом рубашки, затем рукавом пиджака, и кладет свою руку на плечо сыну:

– Иди, поменяй одежду.

– Нет у меня другой одежды.

– Что же у тебя в этих двух огромных чемоданах?

– Книги, отец. И все мои сочинения.

– Завтра куплю тебе новую красивую одежду, сын, – дед берет под руку дядю Альфреда и шествует во главе процессии в столовую, к праздничному ужину.

Только Эдит и Филипп остаются одни в комнате. Филипп все еще в пальто и шапке, и поэтому Эдит волнуется – а, может, и он скрывает под пальто порванный костюм.

– Почему ты не снимаешь пальто, Филипп?

Он снимает пальто. Костюм его измят, рубашка не первой свежести, галстук сдвинут набок. На лице его усталость, глаза красные от бессонницы. «Больше я не заставлю его страдать. Достаточно это сделала. Хватит!» Голос ее ласкающий:

– Минутку, Филипп. Дай мне поправить тебе галстук.

Руки ее на его шее. Она опустила голову, и поэтому волосы ее касаются его лица, дыхание его касается ее. Руки ее не торопятся поправить галстук, соскальзывают ему на шею. Лицо близко к его лицу, глаза ее вопрошают. Он берет ее лицо в свои ладони и целует в губы. Губы ее тоже вопрошают. Она чувствует его поцелуи и закрывает глаза. Прижимает свои губы к его губам, не открывая глаз.

– Почему ты закрываешь глаза?

– Они сами закрываются.

Лицо ее приветливо, улыбается, только ресницы слегка дрожат.

– Ты добра и красива, Эдит, – говорит он и думает про себя: «Приветлива и лжива».

– Я счастлива, что ты вернулся к нам, Филипп, – говорит она и думает про себя: «Это, в общем-то, проще, чем я полагала. Может, это будет еще проще?»

Зашли в столовую. В этот момент Франц направляется к радио, включить его и послушать новости.

– Выключи! Я хочу спокойно поесть, – сердится дед.

Приемник молчит, жалюзи опущены, двери заперты, и все лампы горят. Вся посуда сверкает. Сосновые ветки в банке поблескивают зеленью, придавая праздничность столу. Даже шум ветра между соснами в саду, в столовую не доходит. И только дядя Альфред, моргая, упрямится комментировать кукованье часов.

– Сейчас восемь с половиной.

– И что, – опять выговаривает ему дед, – ну, что такого, если время – восемь с половиной?

Портрет отца на стене вдруг стал чуждым из-за Шпаца из Нюрнберга. Никто на портрет не смотрит, кроме дяди Альфреда и халуца Зераха. Дядя изучает портрет, и время от времени качает головой, в знак отрицания, но тут же – в знак утверждения, словно разговаривая с самим собой. Зерах же смотрит на портрет покойного брата дяди Альфреда, сравнивая их лица. Зерах занят дядей Альфредом. А дед? Не ищет спасения в этот вечер, молчит. Кончики его усов взъерошены.

«Не было никакой нужды в праздничном ужине, никакой необходимости», – размышляют сестры-альбиноски, обслуживающие семейный ужин, и с тяжелым сердцем отправляются за пирогами и тортом.

– Кофе и торт, – отдает приказ дед, – поставьте в кабинете. Мы переходим туда.

– Ребенок идет немедленно в постель, – Фрида берет за руку Бумбу.

– Вы тоже, – обращается дед к Саулу и Иоанне.

Дед не любит долгие вступления, и поэтому, когда все собрались в кабинете покойного господина Леви, говорит то, что хочет сказать без обиняков.

– Итак, дети, пришло время паковать вещи и собираться в путь.

Начал говорить спокойно, но завершил криком:

– Немедленно покинуть Германию. Никаких задержек. Немедленно! – исчерпав в этом крике все, накопившееся в последнее время, рухнул в кресло, держа погасшую сигару в руке и глядя в дали, известные ему одному.

Теперь говорит Гейнц вместо деда, лицо его бледно, голос сух:

– У нас нет никаких причин оставаться в Герамнии. Все готово к нашей эмиграции. Я имею в виду материальную сторону. Еще в начале года я перевел в Швейцарию большую часть нашего капитала и ценностей. Мы останемся здесь до продажи фабрики. Но и на нее покупатель уже есть.

Глаза деда прерывают слова Гейнца. Никогда он не бросал на Гейнца хмурый взгляд, и сейчас гнев его не на Гейнца, а на новые времена, что смертельным валом внезапно налетели на дело его жизни и разрушили его. В дни Бисмарка дед покинул семейный дворец, чтобы создать свой – для себя, для сыновей, внуков и правнуков, длинную династию, плоть от его плоти, производителей железа и стали. Не может дед с легкостью расстаться со своей великой мечтой. И Гейнц говорит в страдающие глаза деда.

– Дом наш мы не продадим. Будем хранить для нас.

Слова Гейнца, целью которых было – утешить деда, не утешают его. Что он понимает, этот молодой отпрыск! Разве может этот, купленный дедом аристократический дом заполнить в его сердце место его фабрики? Эта фабрика – изначальное творение деда, которое он создал в дерзновенные времена на пустом месте.

– Почему не продать и дом? Я спрашиваю тебя, дорогой внук.

– Пока наш дом здесь, есть надежда вернуться сюда.

Слабая надежда светится на лицах сынов Леви. В комнате тихо. Филипп прерывает эту тишину:

– Куда вы хотите эмигрировать? – он начинает расхаживать по комнате, заложив руки за спину. Проходя мимо Эдит, вообще не смотрит на нее. Кладет руку на письменный стол покойного хозяина, и более решительно спрашивает:

– Куда вы хотите эмигрировать? Настало время, чтобы каждый из вас решил свое будущее! – теперь глаза его обращены к Эдит, словно он говорит лишь ей.

Никогда Эдит не видела его глаза такими жесткими и требовательными. Теперь, когда усталость сошла с его лица, проступили на нем морщины, прибавившиеся в последние недели, углубляющие серьезность его и тяжесть. Угрюмость придает лицу его жесткость, думает Эдит, глядя на него, как на незнакомого человека: «Он изменился. Он уже больше не только друг, он – мужчина». И она прячется в себя, как в раковину. Филипп, лишенный мягкости и слабости, удивительно чужд ей, и глаза ее обращаются к брату, прося помощи.

– Итак, – отвечает Гейнц, – пришло время решать Мое решение окончательно, я эмигрирую во Францию.

– В Париж! – звенят голоса кудрявых девиц. – В Париж! Всегда мы хотели жить в Париже! Многие из наших друзей сбежали туда.

– Это не развлекательное путешествие, – упрекает их Филипп, – это жизненное решение. Вам надо наконец серьезно подумать об этом.

«Неплохо, неплохо», – бормочет дед в своем кресле.

– Что плохого в Париже? – защищает Фердинанд кудрявых девиц. – Что плохого в том, что мы эмигрируем в Париж?

– Ты тоже эмигрируешь? – вскрикивает Франц. – Ты ведь вообще не должен эмигрировать. Тебе не жалко оставлять Германию?

– Мне жалко? Мне? Я что, еврей, который очень огорчен тем, что должен покинуть Германию?

– Ш-ш-ш! – старается дед несколько охладить пыл спора. – Говорите тише.

– Филипп, – говорит Гейнц, – эмиграция в соседнюю страну означает для нас надежду, что вскоре мы сможем вернуться жить здесь, в нашей стране.

А в душе его внутренний голос: «Вернуться и жить в стране, в которой больше не будет Герды». Он опускается в кресло и замолкает. Глаза Филиппа требуют от Эдит погасить долг за страдания, которые она причинила ему за долгие годы, и между ними – стена горечи. Она обязана прорвать эту стену, именно, она, а не он.

«Это было желание отца, чтобы Филипп был главой семьи. Он, а не Гейнц. Отец хотел, чтобы воля Филиппа направляла нашу жизнь, а не воля Гейнца. И я должна выполнить волю отца...»

– Я не еду с вами в Париж, – пугает всех крик Франца. – Я уеду в Японию учить йогу. Так вот.

– Так вот? – угрожает ему голос Гейнца. – А как же с твоим аттестатом зрелости? Где ты его получишь?

– Для того, чтобы быть учителем йоги, мне не нужен аттестат зрелости.

– Нет такого, мальчик, – вмешивается дед, – нет в семье хотя бы одного мальчика, который не получил аттестат зрелости. Даже я вынужден был его сделать, и только после этого поехал путешествовать по стране.

– Дни изменились, дед, в наше время...

– Снова «в наши дни», Франц! – хмурит Филипп свой взгляд.

«Неплохо, совсем неплохо», – доволен дед и, наконец, снова подкручивает усы.

– Никаких «наших дней», Франц, – гремит голосом Филипп, почти, как дед. – По завещанию твоего отца я являюсь попечителем, отвечающим за твое имущество, пока ты не достигнешь зрелости. Пфеннига ты не получишь от меня на глупости. Ты сделаешь аттестат зрелости, слышишь? Поедешь с Гейнцем в Париж или с Иоанной и Бумбой в Палестину, это твой выбор. Париж или Палестина.

«Гейнц или я. Париж или Палестина», – говорят глаза Эдит.

Внутренний голос будоражит ее: «Тебе не все равно, в какой стране ты будешь жить? Где и с кем...»

Сумрак растекается перед ней, и в этом сумраке она ищет потерянные мечты и сны. За этим сумраком, очень далеко от нее – Филипп. Всегда будет их разделять этот сумрак, всегда... отец! Отец хотел, чтобы Филипп был ее мужем. Отец, несомненно, не желал ей ничего плохого... И голос Эрвина из этого сумрака: «Ты – преграда, ширма! Твое тело, душа, дух, вся твоя личность – преграда между Филиппом и твоим будущим, которую необходимо преодолеть!»

– Франц, – Эдит неожиданно вскакивает с гордым лицом, – полагаю, что тебе лучше ехать с нами в Париж. Палестина слишком чужда для тебя.

– Понятно, что он поедет с нами , – объявляет Гейнц.

Дед одним глазом смотрит на Филиппа, другим – на внучку. Дед тоже желает, чтобы она связала свою судьбу с Филиппом. В этом он был одного мнения с покойным сыном.

– Дух, дух! Чуждый, чуждый! – выходит он на борьбу за будущее своего внука. – Разговоры, разговоры! Париж, Австралия, Палестина! Место, где человек строит себе дом, место для семьи – не чужое место. Это главная суть жизни. По сути, вся жизнь – муж, жена, дети!

Эдит выпрямляет спину, пересекает комнату в сторону Филиппа, как проходят сквозь стену, которая пробита.

– Филипп, езжай с нами, я прошу тебя, езжай с нами в Париж, – и протягивает ему руку.

Филипп не берет ее руку, но она ее не опускает. Как ее ладонь, встает перед ним все, чего он желал все эти годы. Поедет в Париж, поедет вместе со всеми ними. Страна Израиля это отключение от прошлого, его и ее. Только там она будет ему женой. Он понимает, что она предлагает ему все, что в ее силах предложить. Также и свою душу?

– Эдит, я не смогу уехать с тобой в Париж и быть там. Не смогу предать самого себя, свои мечты. Эмигрантом я был в Германии, не хочу быть снова эмигрантом в Париже.

Голос отца витает в воздухе, лицо его внимает происходящему. В осенние дни его голос читал ей стихотворение Рильке. Здесь сидел отец, на стуле, у этого стола, и читал ей:

Господи, длишь мое лето пустое...

Если нет у него дома,

Нового он не построит.

Она поворачивает лицо к Филиппу:

– Филипп, не знаю, смогу ли я дать тебе дом. Нет, Филипп, не смогу.

«А без тебя, Эдит, нет у меня дома ни в каком месте. Даже в стране Израиля». Филипп поворачивается к большому шкафу с книгами, кладущему на него темную тень. Рука слабо опирается на письменный стол покойного господина Леви. Сегодня Филиппу предложили быть одним из представителей еврейской общины перед властями. Если он примет это предложение, останется еще надолго в Германии. «Останусь близко к ней, не уеду так далеко, в Израиль, и все же... не предам себя и своей веры. Возьму на себя эту должность. Опасную должность. Может, она приведет меня к гибели, но это единственный выход». Глаза их встречаются, и не было еще никогда такой близости в их встретившихся взглядах. Все прояснилось, завеса лжи упала.

– Филипп, я огорчена, что так у нас сложилось. Очень огорчена.

Губы его на ее горячей ладони. Дед в своем кресле вздыхает. Он чувствует себя побежденным. О-о, сколько он старался изучать жизнь, одному не научился: проигрывать ему тяжело. В отчаянии взгляд его обращаются к сыну.

– Что будет с тобой, Альфред? Ты молчишь, и никто не знает, каковы твои планы?

– А-а, я? Я, отец... конечно же, должен остаться. Всю жизнь я преподавал основы иудаизма немцам, которые готовились стать священниками и священнослужителями. Пришло время обучить этому и евреев Германии.

– Ты сошел с ума, Альфред? Остаться в Германии...

– Господин... – вскочил Зерах, глядя горящими глазами на Альфреда.

– Господин Леви! – помогает ему дед. – Его имя тоже Леви.

– Господин Леви, ваше место там, в стране Израиля.

– И что он там будет делать, господин халуц?

– Естественно, будет преподавать.

– У вас, в Палестине? Что, у вас, на святой земле, надо учить евреев сущности иудаизма?

– Конечно!

– И там, – смущен дядя странным выражением глаз Зераха, – вы говорите, что и там, ага, – и глаза их продолжают мигать.

– Гейнц, – теряет дед терпение от разговоров и морганий, – дорогой мой внук, когда же ваша эмиграция должна осуществиться?

– «Наша?» – удивляется Гейнц. – Ты сказал – «ваша», дед?

– Сказал, дорогой внук. Ну и что с того, что сказал? Мы, что ли, с Фридой не приспособлены в наши-то годы к долгим путешествиям в Париж? До Парижа? Мы слишком стары для таких путешествий. Не так ли, Фрида?

Фрида утвердительно самым решительным образом кивает головой заволновавшимся домашним:

– Нет, дед!

– Не делай этого, дед!

– Езжай с нами, дед!

– Никуда мы без тебя не поедем, дед!

– Постыдитесь, дети! Младшие едут и не плачут, а вы, старшие, плачете. Эта плаксивость сердит меня, она против всяких приличий.

– Не поедем без тебя, дед, дело это согласовано между нами и решение окончательно.

– Дети, – дед встаете с кресла, улыбаясь, – поздний час...

– Десять, – объявляет дядя, – ровно десять.

– Десять, – повторяет с упреком за ним дед, – а раз десять, нечего столько болтать, Альфред. Нет нужды принимать в такой час все наши решения. Завтра. Дети, я еду на усадьбу, узнать, как здоровье Агаты. А после этого, посмотрим, дети, – и он, опустив голову, поправляет шелковый носовой платок в верхнем кармане пиджака.

* * *

Из окна розовой комнаты Саул и Иоанна смотрят на площадь, которая выглядит не так, как в последние вечера. Ни молодежи, ни громкоговорителей, ни песен, ни команд. Эта неожиданная тишина, сошедшая на площадь, смягчает даже слепящую яркость прожектора на крыше покойной принцессы.

– Пошли, Саул, выйдем прогуляться.

– Холодно снаружи.

– Не видишь, что площадь пуста?

– Вижу.

– Нет гитлеровской молодежи!

– Конечно же, пошли смотреть на горящий рейхстаг.

– Как будто мне вернули мою площадь на один вечер. Как будто она снова моя, как когда-то. Может, в последний раз.

– Ах, снова твои вечные разговоры! Это слышится так, что тебе жалко уходить отсюда.

– Нет, Саул, не жалко. Как ты можешь подозревать меня в том, что мне жалко покидать Германию? Это же, как сказка, что еще немного, и я буду в стране Израиля.

– Тоже мне сказка – быть там в каком-нибудь интернате в Иерусалиме.

– Что можно сделать, если я младше тебя на два года. Александр, перед тем, как улететь в Лондон, обещал мне, что я буду в интернате, пока не достигну возраста «молодежной репатриации», и тогда перейду к тебе, в кибуц. Это всего год может, полтора.

– Целый год быть в интернете для девочек. Ужас.

– Но все же в Израиле, – и чуть погодя, нетерпеливо, – идем Саул, на скамейку около озера.

– Нет.

– Идем. Я должна тебе что-то рассказать.

– Рассказывай.

– Тут я не могу. Я не могу в любом месте все рассказывать.

Ночь набрасывает на снег голубой ореол, и на поверхности озера щегольски светит месяц полным круглым своим лицом. В воздухе пахнет стужей. Высокие деревья за скамьей Саула и Иоанны стоят стеной, отделяя их от площади.

Иногда ветер доносит обрывки слов из радиоприемников, работающих в окружающих виллах. Весь вечер там рассказывают о горящем рейхстаге. Голоса несутся из-за деревьев, словно из отдаленного мира.

– Слушай, Иоанна.

Иоанна не слышит. Лицо ее обращено к месяцу. Саулу знакомо это ее лицо. Тут делать нечего. Саул нагибается, чтобы собрать несколько сосновых шишек, чернеющих на снегу и затем швырнуть их взеркало озера. Черные точки на белизне. Иоанна следит за полетом шишек и тяжелым их падением.

– Перестань.

– Почему?

Она не может объяснить, почему ему не следует этого делать, и со вздохом поднимает голову к слепящему в небе месяцу. Это знак, что она возбуждена, а когда она возбуждена, то несчастна, и Саул должен ее успокоить, это он умеет делать с большим искусством.

– Что, ты снова несчастна?

– Я не несчастна, Саул. Дело в том, что сейчас все несчастны, а я нет. Просто, мне не везет. Не потому, что мне все равно, что здесь происходит, а потому, что все время я размышляю только о жизни там. И это так прекрасно бежать навстречу тайне.

– Иоанна, вернись немного в реальность. Ты рисуешь себе что-то невероятное, а приедешь туда и разочаруешься. Это у тебя будет, как с Зерахом. Все время ты рисовала образ халуца, как божьего ангела, пока не приехал этот Зерах, и оказалось, что он курит, и пьет водку, и посещает ночные клубы.

– И шел на демонстрации с коммунистами.

– Главное, что он не божий ангел, как представлялся тебе. И кибуц, несомненно, не райский сад, как ты себе его представляешь. Ты должна это знать.

– Да, я знаю, Саул. Но это так чудесно – не знать. Даже если ты знаешь, что-то вовсе не так, как ты себе представляешь, и все равно это прекрасно, что ты себе это представляешь так, как ты бы хотел, чтобы это было. С тобой такое никогда не случалось, Саул?

– Нет! Я – реалист. Я не люблю все эти твои иллюзии.

– Но я себя вовсе не обманываю, я мечтаю.

– Именно, это и плохо.

– Но... Но это так у меня. И я не могу иначе. Это... Как если я живу лишь в реальности, я грешу множеством грехов.

– Ты снова думаешь о твоем графе?

– Нет, нет, я не думала о нем. Я как раз думала о Зерахе. Он столько грешит, Саул. Но я уже не разочарована в нем, потому что я его понимаю. У него это как у меня. Он грешит и мечтает, ну, точно, как я, и так это должно быть, Саул, потому что люди всегда грешат! И мечта, это война против греха, даже если она такая... такая, что никогда не осуществляется. Ты знаешь, Саул, это – как всегда стоит на горизонте, далеко-далеко от тебя, человек, которого ты любишь, и хочешь до него дойти, и не можешь. Но даже если ты никогда до него не дойдешь, ты наряжаешься для него и стараешься ему понравиться...

– Ну, правда, Иоанна, это то, что ты всегда говоришь. Ты должна измениться.

– В стране Израиля я буду другой. Я знаю, что там буду совсем другой.

– Я не уверен. Абсолютно не уверен.

– Да, да. Даже если там не все так, как я себе представляю, я все равно не буду там такой, как здесь. Я там так изменюсь, что даже научусь ездить на велосипеде, скакать на коне и плавать.

– Плавать ты не научишься. В это я не верю. Я пытался тебя учить плавать, и ты не выучилась. Ты как будто из свинца, всегда тонешь. Почему же именно там ты сможешь?

– Потому что это не одно и то же – плавать здесь, в реках и озерах, или там – в реке Иордан или в озере Кинерет. Может ли такое быть, что я не смогу плавать в озере Кинерет?

– Ах, Иоанна, какая ты странная девочка! Это просто несчастье, что ты репатриируешься в Израиль... ну, вот, такая девочка...

– Нет. Саул, нет! Я не девочка! Я уже не девочка. Я уже... Это то, что я хотела тебе раньше рассказать.

– Уже давно? – Саул абсолютно сражен.

– Не так уж давно.

– Почему ты мне сразу не рассказала?

– Потому что... Ну, ты был таким... Коммунистом. И хотел оставить Движение. И потому я тебе не могла ничего рассказать. И это тоже.

Темные облака бегут с ветром по ночному небу, но месяц возвращается из-под них всегда серебряным и светлым. Оба раскачивают ногами в едином ритме, разбрызгивая снег.

– Ты хочешь быть моей подругой, Иоанна?

– Я и так твоя подруга.

– Да. Но... быть моей подругой не так, как ты была до сих пор. Быть моей подругой со всеми выводами и заключениями.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.