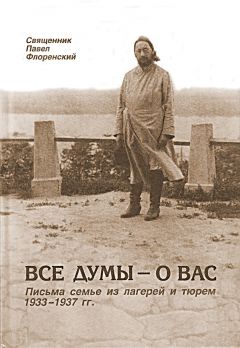

Автор книги: Павел Флоренский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)

8–9 января 1937 г., быв. Кожевенный завод

1937.I.8–9. № 87. Соловки. Дорогой Кирилл, сегодня у нас выходной день (наши не совпадают с вашими, т. к. у нас 7-дневный круг), я решил отоспаться за многие бессонные ночи. Но странный был сон, может быть потому что небо ясно и ветра нет, может быть по дню; несколько раз засыпал и всякий раз видел дорогое и любимое, однако, тревожно. Видел свою мать с маленькими, причем образы моих братьев и сестер, когда они были маленькими, сливались с вашими, в том же возрасте. Мать свою видел не в теперешнем виде, а в давнем, батумском, когда она была еще молода. Ее считали очень красивой. Помню, в Батуме был инженер Орлов; жена его считалась очень красивой. На бульваре, куда нас водили гулять, между няньками постоянно возникал спор «какая барыня красивше» – Флоренская или Орлова. Кажется, первенство оставалось за мамою, но у нее был недостаток, она не любила нарядности и одевалась весьма скромно, в духе 70-х годов, а M-me Орлова тратилась на туалеты и ходила во всем необыкновенном. Один из ее аттракционов (для меня) была ее шляпа – сплошь покрытая чучелами колибри. Само слово колибри приводило меня в детстве в холодный восторг и вызывало священный трепет. Ведь оно связывалось с представлением о тропических странах, которыми я бредил, о морских путешествиях, о запахе необыкновенных растений. И вот, на голове – сплошные колибри. Впрочем, сама M-me Орлова мне чем-то весьма не нравилась, не могу понять – чем именно, и я ей этого ненравящения не прощал даже ради колибри. – Мне так хотелось, чтобы у нас в доме было колибри, что я приставал к родителям, чтобы они завели дома шляпу хотя бы с одним колибри. Мама на это никак не шла, по своему ригоризму и скромности. Тетя Юля, меня баловавшая, решила уступить. Мы пошли вместе с нею покупать чучело. Дело было вечером, осенью. Выбирали, выбирали, наконец выбрали. Продавец завернул чучело очень нежно в бумагу и предупреждал, чтобы несли осторожно, чтобы не помять птичку. Нести, конечно, захотел я сам, единственный заинтересованный в нем. Нес двумя пальцами за кончик пакета. Приходим домой – оказывается, пакет снизу развернулся и птичка упала. Так ее и не нашли. Я очень плакал, но делать было нечего, и денег на вторую птичку у нас не было, – Потом видел я сегодня во сне своего отца. Он был печальный и одинокий. Говорил, что живет совсем один, что все отошли от него и забыли его, что одному ему трудно справляться. И как-то, не могу вспомнить как именно, эти упреки направлены не столько на нас, детей, сколько на вас, внуков. М.б. тут, во сне, вспыхнула моя тайная мысль и печаль, что вы растете, не вспоминая деда, а он как любил бы вас и как радовался бы вам. Очень нехорошо, и в отношении его, и для вас самих. Бабушки, обе, не любят говорить о наших отцах, потому что им печально вспоминать о прошлом. Мама, твоя, не говорит, потому что сама не знала их и ей, пожалуй, нечего сказать. Но дело вашей активности восстанавливать конкретные штрихи ото всех понемногу, чтобы сделать дедов близкими себе и живо представлять их и почаще вспоминать. Это и ваш долг и ваш расчет, ибо жить с пустотою в прошлом скучно и некультурно. Маминого отца Михаила Федоровича я не знал, но мне представляется он очень приятным и доброкачественным1. Когда хоронили дядю Мишу2, то могилу вырыли для него так близко от отцовской, что гроб сбоку обнажился. Я спустился в могилу, поцеловал гроб и взял щепочку от него на память. Но вы должны собрать себе, пока можно, как сумеете, больше рассказов о нем и о прошлом от бабушки, и от моей мамы – о моем отце. Спрашивайте также тетю Люсю, Лилю, если она приедет, и всех. Много могла бы рассказать баба Соня, но ее, кажется, нет в Москве.

О.П. Флоренская. С-Петербург.

Фотография. Кон. 1870-х гг.

1937.1.11–12. Видно, мои мысли только с вами. Сегодня я опять видел вас во сне, необыкновенно живо, и опять маленькими, и опять ваши образы сливались с образами моих братьев и сестер, когда те были маленькими. Чувствую, что меня ничто уже, само по себе, не интересует и только как-нибудь соотносясь с вами подвигает мысль. С некоторым увлечением изучаю водоросли; однако подогревает лишь возможность поделиться с вами – хотя бы при помощи рисунка. Прочел или, точнее, перечел прочитанного в раннем детстве «Антиквария» Вальтера Скотта. Наивно, несколько провинциально, нет характеров, механически вставлены картины природы и бытовые подробности; и все же хорошо – размах жизни, насыщенность, действие. Эта наивность остается в уме и сердце гораздо прочнее новейшей литературы со всеми ее ухищрениями и стремлением поразить и оглушить. Однако, «Антикварий» вызвал во мне придавленность и безразличие к окружающему, и лишь вы все стали еще живее. Но эта придавленность как-то еще интересна. А вот припадок отвращения я получил от чтения книги Евгеньева-Максимова «Современник в 40–50 годах»3. Дрязги, грязь, лукавство, неискренность, грошовые расчеты. И вдобавок узнаю о статьях Некрасова (притом хвалебной, в этом весь ужас!) «О русских второстепенных поэтах», а именно, в один ряд: о Тютчеве, Веневитинове, Фете и Боткине (напечатано в «Современнике» в 1849 г.)4. Еще узнал оттуда же, что будто Пушкин ставит Бальзака в связь с Жаненом и Сю, но что-то не верится, неужели Пушкин мог сказать такую безвкусицу. Так и живешь, получая удар то с одной стороны, то с другой.

Крепко целую тебя, дорогой. Сообщи о своих работах, и не могу ли помочь тебе чем-нибудь. – Посылаю вам 5 карточек – по изучению водорослей (на них 7 рисунков). 1937.I.15.

1. Отец Анны Михайловны Флоренской – Гиацинтов Михаил Федорович (1850–1893).

2. Гиацинтов М.М.

3. Речь идет о книге: В.Е. Евгеньев-Максимов. «Современник» в 40-50-е гг. Л., 1934.

4. Имеется в виду статья Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты 55–56 гг.» Отца Павла в статье Некрасова возмутило то, что наряду с Д. В. Веневитиновым (1805–1827; поэт-романтик, шеллингианец) и В.П. Боткиным (1811/121869; поэт, писатель, критик) в числе второстепенных поэтов оказались его любимый лирик Федор Иванович Тютчев (1803–1873) и Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) (1820–1892).

16–17 января 1937 г., быв. Кожевенный завод

1937.1.16–17. № 88 Дорогая Аннуля, пользуюсь случаем черкнуть тебе несколько слов. Последнее время я часто во сне вижу вас и маму; вероятно (надеюсь!) это свидетельствует о том, что думаю о вас больше и постояннее, чем сознаю, и моя мысль проявляется в сновидениях. Но они столь живы и реальны, что после, проснувшись, остаюсь под их впечатлением. Отсюда двойственность настроения. Личная жизнь унылая, а мысль о великости исторических событий, совершающихся в мире, подымает. Наши потомки будут завидовать нам, почему не им в удел досталось быть свидетелями стремительного (в историческом масштабе) преобразования картины мира. Мы ведь попали в стремнину истории, в поворотный пункт хода исторических событий. В любой отрасли жизни происходит переустройство в самих корнях, но мы слишком близко стоим к этой грандиозной картине, чтобы охватить и понять ее в целом. Пройдут десятилетия, и тогда лишь общее ее станет уловимо в своей подлинной значительности. – Часто думаю о маленьком. Мне жаль, что не вижу его роста, но радуюсь за тебя – маленький около тебя. Он-то не сознает этого, однако впечатления врезаются в него и, безсознательно для него, потом дадут себя знать. Живу я более или менее по-старому, т. е. в работе и в беготне из верхнего этажа на нижний и обратно. Чувствую, что материально вам приходится трудно. У меня, по твоей просьбе, скопилась пустяковая сумма, если можно будет, то вышлю ее тебе, но не сразу. Это можно будет сделать, надо провести через соответственные разрешения и оформления. Крепко целую тебя, дорогая, деток, маленького; кланяйся бабушке. Жду письма, что-то давно не получал.

Батум.

Открытка. 1901 г.

17–18 января 1937 г., быв. Кожевенный завод

1937.1.17–18. № 88. Соловки. Дорогая мамочка, никогда так часто и упорно не вспоминалась ты, как за последнее время. И поводов внешних для этого как будто нет. Часто вижу тебя во сне. Притом такую, какою помню с детства. При этом обычно вижу тебя вместе с детьми, образы которых сливаются с образами моих братьев и сестер, но когда они были еще маленькими. Не знаю, получила ли ты мои письма. На всякий случай имей в виду, что каждый месяц, во второй половине его, я обязательно пишу тебе. Давно не сообщали о тебе из дому. Видимо, Анна очень устает и хлопочет, так что не удается заехать к тебе, проведать тебя и сообщить мне. Мальчики же, которые, надеюсь, бывают у тебя, пишут мне редко. В настоящее время аэропочта у нас установилась (в этом году, в связи с поздним окончанием навигации, перерыв сообщения был короток) и буду рассчитывать на переписку более быструю, чем было до сих пор. Живу я более или менее по старому, т. е. в работе и в воспоминаниях, но вспоминаются по преимуществу давние годы, более же близкие выталкиваются из памяти, за исключением отдельных картин и моментов, если и не всегда радостных, то тем не менее всегда близких сердцу. Читать приходится мало – и по трудности добывать книги достаточно привлекательные и по отсутствию времени как для их добычи, так и для чтения, – хотя последнее у меня берет времени больше, чем первое. Конечно, чаще всего приходится перечитывать читанное уже, и притом очень-очень давно. И, хотя и знаю уже это явление, но всякий раз встречаюсь с ним как с удивляющим. В книгах, читанных в раннейшем детстве и в самые юные годы, я не нахожу ничего такого, что заставляло бы изменить отношение к ним и оценку их. Детское впечатление и детские суждения всякий раз подтверждаются. Очевидно, это явление надо толковать либо как тупость, неспособную утончаться далее на протяжении 50 лет, либо как непогрешимость впечатлений, остающихся неизменными просто потому, что они с самого начала были верны. Не имея критерия для выбора одного из этих объяснений, я конечно предпочитаю последнее. – Газеты вижу и читаю изредка и случайно. Меня утешает обилие статей о Пушкине (самый факт обилия)1; следствием этой пропаганды Пушкина будет привлечение к нему внимания и знакомство с ним, облагораживающее и отрезвляющее. Ведь мне, встречая немало молодых людей, постоянно с горечью приходится убеждаться в их полном невежестве по части литературы, как русской, так и иностранной, причем это относится и к людям, считающим себя образованными. Зато как обрадовало меня раз (это было год тому назад и с юбилеем Пушкина не стояло ни в какой связи), когда я в цеху, в столярке, увидел на стене лист бумаги с чисто переписанной осенью (из «Евгения Онегина»)2, лист вывесил ради украшения цеха один из столяров. Вообще, мне не раз думалось, что современное празднование юбилеев великих людей, делаемое широко и с шумом, должно оказать весьма благотворное культурное воздействие, заставляя узнавать и хотя бы немного знакомиться с именами, о которых большинство раньше, вероятно, и не подозревало (Фирдоуси, Шота Руставели и др.). Конечно, надо бы, чтобы подобные имена были известны всем и без юбилея. Но юбилей дает удачный предлог или повод нанести культурный удар по данному месту мировой истории, и вероятно подобный удар не остается безследным. Как видишь, дорогая мамочка, я сижу крепко на своем убеждении, что нет культуры, там где нет памяти о прошлом, благодарности прошлому и накопления ценностей, то есть на мысли о человечестве, как едином целом не только по пространству, но и по времени.

Живая культура сочетает в себе противоборственные и вместе с тем взаимоподдерживающие устремления: сохранить старое и сотворить новое, связь с человечеством и большую гибкость собственного подхода к жизни. И только при наличии этих обоих стремлений может быть осмысление нового и доброжелательство ко всему, заслуживающему доброжелательства, на фоне мировой культуры, а не с точки зрения случайного, провинциального и ограниченного понимания. Сижу над водорослями. Ближайшие производственные и технологические задачи выступают для меня на общем фоне задач естествознания и связываются с общей картиной мира. Бродят мысли обобщающие, но я не фиксирую их и надеюсь, что со временем они сами найдут себе формулировку. Впрочем, учитывая и краткость своего времени, а следовательно и возможность, что этот процесс формулировки и обобщения не завершится и не успеет выразиться. Но что же делать, не ценю мысли только за то, что она мысль и нова; она должна быть ИСТИННОЙ, а истинность дается не схематическими построениями, какими бы убедительными они ни казались окружающим, не модою и шумом, а глубоким вживанием в мир, упорною проверкою и органическим ростом. У каждой мысли есть свое время развития и созревания и нельзя по внешним мотивам искусственно ускорить этот процесс, то есть нельзя в смысле не должно, а не невозможно. Поэтому-то я и зарываюсь в конкретную работу по конкретным поводам, в душе думая, что мысль, если она в самом деле растет, то рост ее идет сам собою. Я ж, наряду с работою, отдаюсь чувству к вам и мысли о вас. Крепко целую тебя, дорогая мамочка. Давай знать о себе. Целую Люсю и Шуру. Если будешь писать Лиле и Андрею, то поцелуй их за меня.

1. В 1937 году отмечалась столетняя годовщина со дня смерти А.С.Пушкина (29 января/11 февраля 1837 г.), поэтому газеты и журналы были наполнены публикациями о жизни и творчестве поэта.

2. Строфы XL–XLII четвертой главы романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

13 февраля 1937 г., быв. Кожевенный завод

1937.II.13.№ 91. Соловки. Дорогая Аннуля, что-то опять не получаю от тебя письма, но затополучил от мамы. Конечно, безпокоюсь, впрочем безцельно, т. к. от моего безпокойства пользы вам мало. А все-таки трудно сохранять невозмутимое состояние духа, когда не знаешь подолгу, как вы живете. Сейчас у нас установились безветренные и даже солнечные дни. Но до 10–11 числа силы ветра вы и представить себе не можете. Попутный – он заставляет бежать, а боковой сбивал с дороги, валил с ног и относил в сторону. Даже интересно было по этому поводу вспоминать, что на о-ве Врангеля зимой нельзя переходить из помещения в помещение, не ухватившись за протянутую между ними веревку – иначе ветер срывает и уносит, так что унесенному уже не вернуться обратно, и он гибнет от мороза и голода. У нас до этого не доходило, но несомненно, что на ледяной поверхности удержаться было бы невозможно.1 – В этом письме посылаю 6 рисунков – три Porphyra laciniata, один – Monostrom blitti и два Polijides rotundus; изображение последней водоросли макроскопическое сделать не успел, постараюсь прислать в следующий раз. – Получена газета, наполненная Пушкиным. Можно чувствовать удовлетворение, когда видишь хотя бы самый факт внимания к Пушкину. Для страны важно не то, что о нем говорят, а то, что вообще говорят; далее Пушкин будет говорить сам за себя и скажет все нужное. Но с этим удовлетворением связывается горечь, неразумная горечь о судьбе самого Пушкина. От нее не умею отделаться. Но называю неразумной, потому что на Пушкине проявляется лишь мировой закон о побивании камнями пророков и постройке им гробниц, когда пророки уже побиты. Пушкин не первый и не последний: удел величия – страдание, – страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так – вполне ясно; это – отставание по фазе: общества от величия и себя самого от собственного величия, неравный, несоответственный рост, а величие есть отличие от средних характеристик общества и собственной организации, поскольку она принадлежит обществу. Но мы не удовлетворяемся ответом на вопрос «почему?» и хотим ответ на вопрос «зачем?», «ради чего?». Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданием и гонением. Чем безкорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Внутренно сознаешь его непреложность и всеобщность, но при столкновении с действительностью, в каждом частном случае, бываешь поражен, как чем-то неожиданным и новым. И при этом знаешь, что не прав своим желанием отвергнуть этот закон и поставить на его место безмятежное чаяние человека, несущего дар человечеству, дар, который не оплатить ни памятниками, ни хвалебными речами после смерти, ни почестями или деньгами при жизни. За свой же дар величию приходится, наоборот, расплачиваться своей кровью. Общество же проявляет все старания, чтобы эти дары не были принесены. И ни один великий никогда не мог дать всего, на что способен – ему в этом благополучно мешали, все, все окружающее.

Бывший Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря.

Почтовая карточка издания УСЛОН. 1929 г.

А если не удастся помешать насилием и гонением, то вкрадываются лестью и подачками, стараясь развратить и совратить. Кто из русских поэтов, сколько-нибудь значительных, был благополучен? Разве что Жуковский, да и то теперь открываются интриги против него, включительно до обвинения в возглавлении русской революции. Философы – в таком же положении (под философами разумею не тех, кто говорит о философах, но кто сам мыслит философски), т. е. гонимые, окруженные помехами, с заткнутым ртом. Несколько веселее судьба ученых, однако лишь пока они посредственны. Ломоносов, Менделеев, Лобачевский, не говорю о множестве новаторов мысли, которым общество не дало развернуться (Яблочков, Кулибин, Петров и др.) – ни один из них не шел гладкой дорогой, с поддержкой, а не с помехами, всем им мешали и, сколько хватало сил, задерживали их движение. Процветали же всегда посредственности, похитители чужого, искатели великого, – процветали, ибо они переделывали и подделывали великое под вкусы и корыстные расчеты общества. – Недавно я позавидовал Эдисону. Как у него было использовано время и силы – благодаря наличию всего материального и, главное, самостоятельности. А у нас время проходит зря, рассеиваясь на мелочи, несмотря на огромную затрату сил – потому что ничего не можешь устроить так, как считаешь нужным.

Крепко целую тебя, дорогая Аннуля, еще раз целую.

1. Соловецкие ветра описал в своих воспоминаниях Ю.И. Чирков: «Котляревский рассказывал, что однажды в бурный день начала зимы, когда густо валил крупными хлопьями мокрый снег, он встретил Флоренского и Литвинова по дороге в кремль. Ученые мужи тяжело брели навстречу ветру, опираясь на длинные палки. Шапки, бороды, лица у них были залеплены снегом. Они останавливались, протирали очки и шли дальше, при этом еще беседуя. Несколько раз под напором бури они падали на гололеде, скрытом снегом. Котляревский помогал им подняться, а Павел Александрович шутил и говорил о перспективах использования энергии ветра» (Чирков Ю.И. А было все так…М., 1991). Это не было только шуткой. См.: Флоренский П.А. Запасы мировой энергии. // «Электрификация», 1925, N1, с. 10–16, где говорится, что энергия будущего – это энергия солнца, тепловая и ветровая. Эти идеи после 1933 года пропагандировал А.И. Иоффе. Г.П. Котляревский – з/к, украинский филолог, погиб в 1937 г.

20 февраля 1937 г., быв. Кожевенный завод

1937.II.20. Соловки. № 92. Дорогая мамочка, твое письмо от 22 января получил 10 февраля. Живу в атмосфере намеченных изменений в судьбе нашего завода, а следовательно и работы. Такое положение конечно очень не благоприятствует работоспособности. Но я стараюсь держать свою линию, то есть, невзирая ни на что, каждый день достигать чего-нибудь полезного и по возможности не терять времени даром1. В связи с выяснившейся по всему Союзу нерентабельностью добычи из водорослевой золы, мы переключаемся всецело на агар. Необходимо улучшить качество продукции, страдавшей у нас от дефектов оборудования, и весьма увеличить продукцию количественно. Тем и другим сейчас усиленно занимаемся, надеюсь, что конечный результат будет положительный. Параллельно же этим чисто практическим вопросам занимаюсь водорослями со стороны биологической и биохимической. Эта область мало обследована, несмотря на свою существенную важность для общего естествознания, и для практики. Не знаю, от уединенности ли нашего положения или от чего-то другого, все время вижу сны необыкновенно яркие, так что проснувшись, долго не могу увериться в их призрачной природе. В этих снах переплетаются обрывки прошлого с настоящим и, верно, фантастическими построениями, однако весьма живыми. Впечатления здесь однообразные, но чрезвычайно пестрые, так сталкиваешься с людьми из самых разных концов Союза, и со многими находятся какие-либо точки соприкосновения в виде воспоминаний о местностях, о кушаньях, об обычаях, о словах того или другого языка. Выслушиваешь многие истории, из которых каждая годилась бы для богатого фабулой романа, где переплетаются трогательное с ужасным, глубокое со смешным или забавным. Для романиста лучшего материала не найти, но я не романист и потому мне эти разсказы не идут впрок. Поэтому выслушаешь историю, и на другой день забудешь ее, тем более что память у меня, как у всех здесь, весьма ослаблена и происходящее испаряется из нее безследно. Зато далекое прошлое оживает в памяти гораздо ярче, чем прежде. Ты спрашивала, получаются ли здесь газеты. Получаются, и обычно очень быстро, чуть ли не на другой день, – из Ленинграда. Но лично я не слежу за ними систематически, на это времени нет. Пушкинские номера, впрочем, просматривал, однако нашел не много интересного для себя. В статьях не видно основательного знакомства с Пушкиным, как нет и сообщения новых фактов. Ни один автор не дал углубленного анализа или какого-нибудь нового освещения Пушкина, ни как поэта, ни как человека. Я даже не нашел какой-нибудь яркой, хотя бы и неприемлемой по существу, мысли. Все нивелировано и не конкретно. Жаль, у меня была надежда встретить что-нибудь яркое, поражающее. Странно, что о поэзии не говорится ничего свежего, тогда как вкус ко стиху и чувство речи у многих растет и утончается. Разумеется, я сравниваю настоящее не с золотым веком литературы русской, а с 60-70-80ми годами, временем особенного упадка поэзии и в особенности стиха. Начало XX века было переломом в этом отношении, и с тех пор началось нарастание. Можно надеяться, что будущее будет примыкать к традициям Пушкинским и тютчевским – (Пишу тебе так плохо, потому что плохая бумага, плохое перо и плохие чернила; боюсь, ты ничего не разберешь из-за этого и мысль не идет, а спотыкается на каждой фразе). – О приезде Оли2 я узнал от наших, из дому. Но я ничего не знаю о Лилиной внучке3. Меня очень интересует младшее поколение, дети Андрея и Лилины, но я знаю о них всех очень мало. Целую тебя крепко, дорогая мамочка, береги себя и будь здорова. Тороплюсь отнести письмо, чтобы завтра направили далее.

1. П.А. Флоренский успокаивает близких. Р.Н. Литвинов в это же время бегло замечает (1937.I.23): «…Дела с заводом стали так себе: его ликвидируют. Таким образом и благополучная полоса как будто кончается. Некоторое время будет ликвидационный период, а там наступит время неприятное, потому что работать будет негде. А в таком случае жить неважно и в жилищном и в съестном отношении. Тут-то было очень хорошо. Жить было просторно и спокойно. И еда приличная. А переезжать в Кремль совсем не хочется. Вот и все новости…На этом можно было бы в сущности окончить письмо, но не хочется оставлять столько пустой бумаги. Погода у нас наконец похолодала. Начались морозы, правда не такие уж суровые, во всяком случае наушников опускать не надо. Облаков мало. Ночью луна глушит северное сияние; но по ночам я больше сижу дома, так как ходить некуда. Какие путешествия – к знакомым? В Кремль ходить не хочется, в театре я не бываю, разве что раз в неделю пойдешь на занятия и оттуда идешь часов в 10, но я полагаю, что и курсы прекратятся, да и в Иодпром, за отсутствием его, ходить не придется. Но что будет – дело темное, вперед заглядывать не следует. Если чего-нибудь будет, опишу своевременно. Но в случае безработности количество писем в месяц уменьшается, даже до одного… Сегодня был очень растерянный день. Все очень волновались в связи с ликвидацией нашего Иодпрома. Но теперь немножко выяснилось, что ликвидация протянется довольно долго, а заглядывать в далекое будущее нет никаких оснований. Не все же, в самом деле, делается обязательно к худшему. По существу, были бы здоровы, да сыты, а остальное как-нибудь устроится…»

2. Кониашвили Ольга Георгиевна (1913–1994) – племянница о. Павла Флоренского, дочь его сестры Елизаветы Александровны. В 1962 г. Ольга Георгиевна передала П.В. Флоренскому письма П.А.Флоренского в Тифлис и многие другие семейные документы. С этого началась планомерная подготовка к печати рукописей о. Павла. Тогда это делалось в большой тайне.

3. Махарадзе Ирина Дидимовна (р.1931) – внучка старшей сестры о. Павла Флоренского, Елизаветы Александровны. Дочь Ольги Георгиевны Кониашвили и Дидима Варламовича Махарадзе.