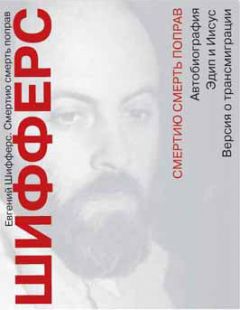

Текст книги "Смертию смерть поправ"

Автор книги: Евгений Шифферс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)

86.

СОСЕД Стой, стой, тебе говорят, стой, дальше не надо.

Они останавливаются, оба тяжело дышат, а СОЛДАТ рад возможности передохнуть, которая так категорически представилась извне.

СОСЕД Тащить меня дальше не надо. Ты молчи, я уже плохо соображаю, не перебивай меня. Слушай. Дай-ка, я тебе напишу адрес, а ты обещай мне, что найдешь этого человека и скажешь ему: Сосед виноват, пусть знает, пусть простит, не по злости это я, понял, только и скажи, что, мол, сосед сказал, что виноват, пусть простит, если может, а потом расскажешь ему, как меня тащил и все прочее. Вот адрес накарябал. А теперь наклонись-ка ко мне пониже, я тебе на ухо еще что-то скажу. Вот так. Автомат-то твой прямо по глазам мне прикладом трет. Дай-ка я его отодвину. Вот так.

СОСЕД подтягивается к автомату, к СОЛДАТУ ближе и выше, берет автомат за приклад, отодвигая приклад за спину СОЛДАТУ, прикладом за спину, а дулом к себе. Нажимает спусковой крючок. Короткая очередь. Успокоенный СОСЕД тихо валится на спину.

87.

СОЛДАТ сидит у грязного и мокрого, все время подтекающего вниз жижей и оползнями, холмика могилы. Вырыть ее было просто, и закопать приятеля тоже, в общем-то, не сложно, но вот соорудить холмик, из этой мокрой жижи, где дождь перемешался с кровью, трудно; а главное, напоминает по однообразным ритмам шлепков короткой лопаткой, как строились дома в детстве, и СОЛДАТ не может превозмочь эту память рук и ритма, шлепает и шлепает саперной, ДЕТСКОЙ, лопаткой по бокам существа, которое есть могила, где лежит человек, который был виноват, но не захотел жить или умереть виноватым перед собой, понес себе присужденное наказание, может быть, об этом думает СОЛДАТ, когда шлепает и шлепает грязь, и подхватил, как маляр жидкую штукатурку, чтобы опять шлепнуть, и опять подхватить.

88.

К нему тихо подходят сзади СТАРИК, ГИМНАЗИСТ в белой форме и ЛЕНТОЧКА, которая сидит у ГИМНАЗИСТА за спиной, обхватив его крепко за шею, потому что долгим был их путь сюда, и она устала.

Так они стоят долго, и с интересом смотрят, как штукатурит могилу СОЛДАТ. Наконец СОЛДАТ воткнул свою лопатку штыком вверх, – и в этой ситуации она смело сходит за крест.

89.

СОЛДАТ уходит, наматывая ненужные уже теперь обмотки, которые волочатся сзади, иногда цепляясь за что-то; а человек крутит их на ладони рук. Это движение знакомо нам, так СТАРИК сматывал веревку перед тем, как ОН должен был повеситься.

Трое пришедших смотрят ему вслед.

Потом долго бредут сами, СТАРИК, в его руке рука ГИМНАЗИСТА, ЛЕНТОЧКА на плечах, руки нежно и крепко обняли шею.

90

СТАРИК и его СОСЕДКА пьют чай на кухне. У СТАРИКА толстый граненый стакан; красиво отливает темным заварка, крепкая, густая, звякающая ложкой.

На газовой плите стоят кастрюли с супом, греется и сковорода с чем-то на второе, СОСЕДКА иногда встает, поправляет ли, ворочает ли что-то в своих хозяйских делах. Они продолжают разговор: СТАРИК внимательно слушает, звякая ложкой, а СОСЕДКА говорит монолог.

СТАРИКУ кажется, что он пишущая машинка, которая звякает иногда звоночком, как вот он ложкой; молчаливая, стойкая пишущая машинка, которая вбирает чужие заботы. СТАРИК улыбается этим мыслям.

СОСЕДКА Нет, Ника, это несправедливо. Всю жизнь, пока голова достаточно ясна, мы живем ни о чем не думая, а вот под старость появляется вдруг жажда сводить все колечки в цепь, а ты половину колец растерял, и знаешь, что цепочка, которую соберешь, все равно будет неполноценной, а все ж, как ребенок, который хочет пить грудь и все, собираешь и собираешь потерянные кольца в цепь, которая получится намного короче.

В этом есть что-то печальное.

Сидит внутри постоянно молодая дама, которая удивленно удивляется, когда однажды увидит себя в зеркале старухой. Тут что-то резко и звонко бьется в воздухе, и ты уж иной, – переход количества в качество. У тебя появляется потребность рассказать кому-то, предостеречь кого-то, а тем плевать, ведь они еще молоды, они еще просто живут, счастливо или несчастливо, но просто молодо живут, расходуя время неэкономно, и бог знает, ошибаются ли они? Ведь, чтобы в старости подводить итоги и собирать все дни на поминки, надо, чтобы кто-то из этих дней пришел, значит надо, чтобы эти дни были забыты плотно, где уж тут слушать серьезно выживающих из ума старух, которые вдруг обретают всеобщую ясность и хотят ее узаконить. Это разумно.

И все-таки это несправедливо, а? Или наоборот, очень-очень справедливо, а? Кто заботится об этой странной гармонии: чтобы все знали, свое время и место? Послушай, Ника, твой отец был священником, скажи мне, он верил в бога, и, как это сказать, ты сам не думаешь, что там кто-то есть?

91.

Слушает монолог СОСЕДКИ тихий двор за окном.

92.

Слушает-качает головой китаец-чайник.

93.

Слушает СТАРИК.

94.

СОСЕДКА Да, конечно, там никого нет, ясно, но Ника, Ника, почему мы начинаем об этом задумываться только в старости, когда уж и времени все обсудить нет, да и голова не та. Ты мне скажешь, что думают всерьез и в молодости, и пытаются установить связи, но не так, Ника, не так, как старики. Словно торопит кто-то перед смертью, хотя бы перед смертью немного улучшить мозги. О, я выгляжу смешной старой толстой женщиной-философом, которая поняла, наконец, что газ удобнее керосина, я знаю это, Ника, и мне обидно. Неужели, Ника, чтобы ты мог сидеть и щелкать на машинке, хорошо щелкать, как это видно по стрекоту из комнаты, неужели, Ника, чтобы ты смог спокойно все взвесить в мире, тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо было ЗАПЛАТИТЬ так, как заплатил ты?

95.

Слушает монолог СОСЕДКИ тихий двор за окном.

96.

Слушает-качает головой китаец-чайник.

97.

Слушает СТАРИК.

98.

СОСЕДКА Неужели, пойми меня, Ника, я очень серьезно спрашиваю тебя, неужели, чтобы ты смог так относиться к Ленточке, как сейчас, чтобы ты мог так много давать ей, как сейчас, неужели, Ника, все, все должно было случиться? Неужели нужно было так скрутить жгутом наши семьи, чтобы новые, которые идут за нами, познали иное, чем мы? Вот ты кивнул головой, Ника, я рада, потому что думаю так и сама. Что ты там пишешь, а?

99.

СТАРИК пишет что-то в своей записной книжке. СОСЕДКА склоняется через плечо и читает вслух, следя за рукой СТАРИКА. Вот, что СТАРИК написал, а СОСЕДКА прочла кастрюлям, китайцу-чайнику и оставшимся висеть трусикам и майкам ЛЕНТОЧКИ: «Каждый человек имеет возможность из человека, как вида, превратиться в человека, как ценность. Каждый должен пройти ИСПЫТАНИЕ, кто бежит его, тот смешон, кто не выдерживает его, тот должен быть понят и прощен, кто выдержит, узнает счастье при жизни, в свой срок».

100.

СОСЕДКА Ого, Ника, ты просто вещаешь истины, да еще какие, и как спокойно, это что – от общения с машинкой? А как быть с моим мужем, как быть с торговцами, которые стали фашистами, как быть с самим собой, а? Как быть с пианино?

Как понять, что настоящее обязательно станет прошлым, которое не даст покоя в старости? И что будущее станет настоящим? Что ты тычешь в меня пальцем и киваешь головой?

Ты говоришь, что Я поняла?

СТАРИК кивает головой.

СОСЕДКА Ой, не смеши меня, Ника, так выходит, что я счастлива, успела в срок, а?

СТАРИК кивает головой.

СОСЕДКА Я смеюсь и плачу, Ника, ты сходишь с ума от одиночества, старик, или ты так решил развлекаться? Выйдет ли, а, Ника? И еще вот что я тебе скажу, мой старый сосед.

Помнишь, ты стал вешать на дверях табличку: я – немой, но не глухой.

Помнишь? Помнишь, после чего ты стал это делать? Вижу, что помнишь. Ты стал это делать после того, как к тебе пришел СОЛДАТ, с поручением от моего мужа, который решил, что раз ты не можешь говорить, то и со слухом у тебя дела плохи, и стал громко и по нескольку раз повторять каждое слово этой истории, что уже через несколько минут я знала ее наизусть? Но ведь и ты, Ника, всегда знал и знаешь, что знаю я, как сделал над собой мой муж, но почему же, Ника, ты мне не рассказываешь этого, когда я тебя все спрашиваю и спрашиваю, правда ли, что мой муж донес на вас? Почему ты мне не скажешь, что правда, но он искупил, а? Хочешь показать мне все свое благородство, а? Отрицаешь все, и его подлость, и его правоту раскаяния, а? Но ведь это же бесчеловечно, Ника, бесчеловечно, ведь это же значит, что ты не МОЖЕШЬ или не хочешь его понять и простить, а? Это же не благородство, раз ты знаешь, что я знаю все о том, как он умер, ведь это не прощение, а вечное проклятие, Ника? Ника, я умоляю тебя, прости, скажи, ведь мой муж донес на вас?

101.

СТАРИК отрицательно качает головой. И тогда СОСЕДКА тихо, ни к кому не обращаясь, одиноко начинает скулить, вот так: А-й-яй-яй-ой.

СТАРИК смотрит на нее.

102

Слышен ключ, который открывает дверь. Слышна веселая возня в прихожей. Потом на кухню, с ЛЕНТОЧКОЙ на плечах, входят СЫН соседки и его жена, – НОВЫЕ.

Они держат цветы, которые предназначены дяде Нике, бутылку шампанского, которую тут же открывают в его честь.

Пробка стреляет, все довольны, все пьют. Веселье. Слова, которые произносят в таких случаях, – произнесены. Улыбки, которые появляются в таких случаях, – появились. Горечь, которая также приходит, – пришла.

103.

СОСЕДКА накрывает им тут же на кухне обедать. Пришедшие моются, ходят туда и сюда, словом, делают огромное количество мелких и привычных движений, которых уж мы не замечаем, и перечислить которые задача непосильная. Наконец уселись за стол. Вкусно едят, – молодые милые люди; но мы узнали кое-что об их странных заботах о пианино, и потому выискиваем и выискиваем в них недостатки и фальшь, чтобы успокоиться, чтобы оправдаться их кричащей, вопиющей подлостью; зря стараемся, ничего в них такого нет, нормальные молодые люди, едят с удовольствием, потому что проголодались.

СТАРИК, немного погодя, уходит с кухни.

Глава двенадцатаяПервое письмо к Ирине

Ты знаешь, Ирина, твой Фома выпьет меня, утолит он свою ЖАЖДУ. Вот сейчас я выбрал минутку, когда он сидит с отчимом у костра, и решил, что отвечу тебе на твой вопрос, хотя и Фома задавал вопросы, и даже кричал мольбы, но не получал ответа, так же, как не получал их и я, но тебе я решил ответить, поэтому выбрал, украл у себя минутку, пока они там сидят, не глядя друг на друга, и твой писатель Фома читает вслух, выбрал минутку, хотя ты потом опять будешь упрекать меня, что я его не читал, не знаю, что и как он пишет; вот к чему я веду, я только сел писать тебе, как он, твой Фома, сразу перестал бормотать свою прозу, и притих, он хочет услышать, хочет узнать, что напишу я тебе, как я смею писать тебе, позабыв, убежав от него. Суди сама, КАК я могу ответить ТЕБЕ, чтобы не узнал он? Я честно хотел попытаться рассказать тебе, как сумею, конечно, потому что твой вопрос застал и меня врасплох, ты это знаешь, хотел объяснить, почему именно НАДЗ, а не Фома, узнала внове историю об ИЯСА, почему узнала дурная НАДЗ. Но Фома подбросил веток в огонь, забыл о своих ЧИСЛАХ, забыл и об отчиме даже, и только помнит сейчас свое желание узнать кое-что о себе наперед, только хочет суметь услышать в себе хоть звук, который сказал бы ему, открыл бы ему, прав ли он, как будет судим он другими, как будет судим своей ЖАЖДОЙ, а я ж ведь его ЖАЖДА? Он, Фома, хочет все же знать, как отплатится ему потом, все же он, твой Фома, не хочет покориться, как ему говорила мать теплом на плече, как смеялся снегом отец ваш, как молчала тишиной ваша любовь, все же не имеет он в себе слабость забыть о суде людей, хотя говорено ему много раз, что люди лишь капли ЖАЖДЫ, как и овцы, и цветы, и ветер, все же верит он еще в особость людей, потому что верит в свою, его пугает собственная сила и холодность, и он хочет узнать, не побьют ли его камнями другие, и если побьют, то все же, может, не до смерти? Он так хочет узнать наперед, Фома, имеет ли право быть пастырем, все же хочет, хотя кто может сказать, кто, что имел или нет, не имел? Он знает, что сам может, умеет прощение, но вот могут ли, умеют ли другие, может, вот он простит, а никто и не заметит его прощения, может, и не забоится его, как НАДЗ, а раз так, то простят ли его, захотят ли простить его самым страшным судом прощения, который он только и знает, Фома, или не заметят его ПРЕСТУПЛЕНИЯ, всей величины его ИСХОДА, помнишь, как он молил, чтобы отпущена ему была радость от горя иных, чтобы те содрогнулись? Он так понятно, людски понятно хочет знать хоть толику расплаты, что я даже не сержусь на него, я его понимаю, я бы, пожалуй, был несколько озадачен даже, если бы он вел себя иначе, если б не хотел подслушать, как мальчишка, тайну про взрослость, вон, смотри, как он весь напрягся, когда услышал, что я был бы несколько озадачен, ему уж и в этом слабом намеке, в этом ОЗАДАЧЕН, чудится хоть какая оценка, похвала или брань. Разве дерево знает, хорошо оно или нет, но растет?

Разве б было все в этом мире, Ирина, если б ЖАЖДА умела, что тот хорош, пусть будет, а этот плох, не смеет? Пусть будут птицы, а рыб не надо? Да, да, Ир, он это все знает, твой писатель Фома, он сам кому хочешь все это объяснит, но вот узнать бы все же хоть малую толику про суд наперед, извернуться бы как-нибудь, да узнать, а потом уж буду творить добро, скажите только, что вы оцените его добром, а не иначе, все же скажите, скажите-скажите-шепните.

И вот он слушает сейчас, что я тебе в письме пишу, и ведь знает, что я не проговорюсь, иначе кончится все у нас с ним, но все же ждет, а вдруг, может отхлопочет что.

Я, Ирина, буду писать тебе, если позволишь, буду писать о себе, кто я и кто не я, словом, если будет тоска, я что-нибудь напишу тебе, а ты, кстати, можешь и не читать.

Глава тринадцатаяНаденьте мои башмаки

Фома сказал так и стал растирать ноги отчима, который не знал и об этом, или знал, но что-то много более важное замерзло в нем, и никак, все никак и никак, не растопить лед во влагу, в кровь, чтобы текла, а не крошилась в красные крохи. Колесо шелестело свое движение, всего лишь раз или два ударив железом в самом начале, часа три назад, небо за ним поднималось с земли туманом, пеплом от белого уже костра собеседников, которые еще никак не продвинулись в деле, которое свело их здесь, потому что почитать можно было б и дома. Башмаки были малы, и Фома припомнил, что давно знал об этом, еще с детства, когда примерял туфли отчима, чтобы, возможно, потом выпросить, но они всегда бывали безнадежно велики, почти в две ступни, как и костюмы, рубашки, в которые могли влезть два Фомы, так отчим был длинен, так велик. Фома надел отчиму свои носки кулечком, прикрыл ноги курткой, Фоме хотелось дочитать историю про своего старика, которой он несколько гордился, что ли, и небрежность отчима, его отсутствие, сердило Фому, а отчим погладил его по голове и сказал, что он все слышал, что ему нравится, правда, трудно следить за всеми подробностями, но ведь и сам Фома понимает, сам предупредил, что это история для кино, так что подождем, а пока, малыш, спасибо тебе, мне тепло уже, вот только бы собака перестала выть, а то грустно как-то, Фома, неуютно.

Фома обрадовался, потому что считал отчима человеком знающим, со вкусом, а к своим литературным попыткам относился Фома хоть и с юмором, но все же как трудно пережил он свои последние дни с матерью, когда она неторопливо и глухо говорила ему свое недоумение пьесой «КРУГИ».

Фома продолжил чтение.

104.

СТАРИК подошел к своей двери, но она, дверь, потрескалась и давно не ремонтировалась; она – одна, его дверь; а кругом те же светлые обои, и дверь к соседям по-прежнему блестит чистой эмалью.

105.

Старая, облезлая, давно не шпаклеванная дверь с трещиной посередине, дверь-СТАРИК; видно, вспомнила и она, какой была в войну. Дверь, которую долго не смеешь открыть по возвращении. СТАРИК гладит ее рукой, и тихие кусочки-бабочки краски летят к полу. СТАРИК открывает дверь.

106.

На спинке старого кресла притихла солдатская форма, она никогда не спит, любая солдатская форма, даже в лучшие счастливые ночи побывки дома. А эта еще и ждет, чем кончится встреча хозяина, который был ранен и отпущен, и его жены, которую солдатская форма видит впервые, но знает давно, по тревоге, по стукам сердца, по холоду и дрожи, которые в разные времена затихали в ней. В комнате темно, тикает будильник, меряет меру. Он, такой, каким его сделали лагерь и война, и его ЖЕНА лежат на спинах близко друг к другу, далеко друг от друга.

Плачут молча.

Потом ЖЕНА поднимается, чтобы сесть, одеяло легло у живота: сухие, тусклые волосы, сухая, тонкая кожа. ЖЕНА сидит долго, проводит, ухмыляясь, по предплечью, и становится ясным, почему она улыбалась, когда спрашивала, кто же следующий, а?

ЖЕНА Нет, ничего у нас уже не получится, Ника. Все высохло во мне, до песка высохло, Ника.

Я никак не могу привыкнуть к тому, что ты молчишь, Ника, все жду от тебя ответа, долго жду, пугаюсь, что ты обиделся и потому молчишь, а ты молчишь просто так. Мы там глохли от безделья, Ника; когда война началась, и стали иногда давать шить что-нибудь для солдат, у нас дрались бабы, чтобы вырвать себе работу С нами хорошо обращались, не обижали, и, как видишь, умирать отпустили домой. Просто так выводили за ворота, говорили, иди, если дойдешь, твое счастье. Я вот дошла, даже тебя успела живого повидать, но вот насчет счастья, тут они пошутили. Ты знаешь, Ника, я так удивилась, когда увидела, как ты здорово крутишь портянки, ты, который ничего не умел делать сам.

Не успели мы, Ника, с детьми.

ОН тоже поднялся сесть. Сидят прямые и долгие, и удивляются, что нету жажды убить за содеянное с ними, а есть только усталость и сухость, и еще что-то, что?

107.

На берегу реки горит маленький ночной костер. Возле костра две пары кавалерийских сапог, и галифе с кожей. Там дальше, где блестит мелководье, мокрые кони стоят в реке.

108.

И идут навстречу друг другу ОН и ОНА, идут в воде, раздвигая воду руками, идут в смертной тоске и испуге любви, с пересохшими ртами, с дрожью стыда от наготы, идут и останавливаются, и смотрят в себя и в другого, и опять идут.

109.

ОН и ОНА стоят перед строем. Оба в форме. Стоят рядом, притихшие и торжественные. И спрашивает их командир: Красноармеец Николай Рогожин, берешь ли ты в жены красноармейца Наташу Ухову? И отвечает красноармеец Рогожин, что да.

И спрашивает их командир: Красноармеец Наташа Ухова, берешь ли ты в мужья Красноармейца Николая Рогожина? И отвечает Красноармеец Ухова, что да.

И тогда подводят к ним неоседланных коней, помогают им сесть и вцепиться в гриву, приказывают вернуться через два дня, и палят в воздух веселый салют.

И несутся безумные кони, а на них счастливые люди смеются себе и все.

110.

Стоят мокрые кони в воде. Прижались к ним, раскинув руки, счастливые голые люди, которые орут что-то в небо, и кружит небо, и кони, и люди, и крик.

111.

ОНИ сидят неподвижно в постели. ОН, каким стал, и ЖЕНА, сухая земля. СТАРИК тихо подходит к ним, и как-то неловко укладывает их неподвижных на подушку, СКЛАДЫВАЕТ свои стариковские куклы. Укрывает их до подбородка, СИДИТ у ног, потом еще раз наклоняется, чтобы поудобнее подоткнуть одеяло.

Смешно это, в общем-то, когда старики играют в куклы.

112.

СТАРИК сидит за письменным столом и крутит валик машинки. Рядом крепкий холодный чай, который он иногда глотает, придерживая.

Глава четырнадцатаяФома сказал: Несколько листков сгорело сейчас

Собака перестала звать, огонь продрог туманом, по Фоме и по отчиму Фомы искала землю роса, она была на глазах, в волосах, смеялась на лысине отчима, висела несерьезной каплей у Фомы на носу; Фома и отчим Фомы не сердились, что утро, роса, туман, колесо с его мерным скрипом были не серьезны к ним, к их делу, а просто шли дальше, так, как случилось идти сегодня, сейчас, не ведая, что один человек хочет умереть, потому что устал и узнал много, а другой должен послушать его напоследок и, быть может, что-то запомнить впредь, чтобы тому, другому, уставшему человеку, все же было б не так обидно уходить, чтобы все-таки мог подумать он, что вот рассказал, чему научился, что может пригодиться кому, что все-же-ой-все-же-ой-все-же, не зря отбывал он свой срок, хотелось бы, так хотелось, чтобы все же не зря. ХОТЕЛОСЬ БЫ,

ЧТОБЫ ВОТ ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ ШУМЕЛ ЛИСТВОЙ ЛИПКИЙ СТРУЧОК. Нет, злости не было, была некоторая неловкость, стыд, что ли, что вот как это все у них идет нескладно, некрасиво, неумело, потому, быть может, что они знали друг друга долго, и Фома, когда увидел отчима в своем списке, представил, что тот с трубкой, за японской чашкой кофе, небрежно и глухо, расскажет суть дела и все, а оказалось, что тот прибрел босой и простой, и собаку убил Фома, чтобы вовсе оставить его раскрытым, совсем самим собой, без неторопливой уверенности руки, ласкающей пса. Правда, как только Фома лишил его этой опоры, он сразу стал читать ему свои ЧИСЛА и даже обманывал себя и его, что волнуется, что ждет его суда, потому что дорожит им и ценит отчима и даже вспомнил, как огорчился матерью и ее судом КРУГОВ, чтобы отчим сравнялся с ним, чтобы мог собраться с духом и немного или много взять власть над Фомой, над его ЧИСЛАМИ, чтобы все же смог отчим заговорить, смог кричать все ж свое облегчение. Потому и сказал Фома, что эти несколько последних листков только сейчас сгорели в огне, что ему очень жаль, что дальше будет то-то и то-то, но уж и сам замолк, не договорив, потому что молчал ему отчим, что нет, что листки сгорели вначале, и Фома видел их черную ломкость, и не взял их у огня, а смотрел, смотрел, смотрел и все, а потом старался найти огорчение в себе, что он, отчим, не с ним, что он, отчим, отсутствует, чтобы дать мне силы, чтобы смог я оправиться, и я сказал тебе тогда, Фома, что верно ищешь, я сказал же тебе, Фома, чтобы утих собачий вой, что неуютно с ним, неуютно, то есть я помогал тебе, Фома, помогал в твоем обмане, но сейчас я устал к утру, потому, пастырь, прими мою слабость, прими эту силу, пастырь, я не буду больше лгать, не буду кормить в себе лжи, что нужны вы мне все, что мне нужен прощальный ужин, что дети нужны мне, как НАДЗ, нет, пастырь, скажите просто согласие, и все, благословите, пастырь, а ритуала свадьбы не нужно мне, не надо наряда, не надо хмельного, не надо гордости и крика о ней, не надо ИСХОДА, не ищу гордости ПРЕСТУПЛЕНИЯ, хочу просто взять все себе назад, благословите, пастырь, а исповеди не будет. Отчим Фомы молчал это, а Фома все же не был уверен, что слышит, что течет мимо них ЖАЖДА, что бросила свою влагу и прекратила огонь и крик собаки, что они плывут рядом в ней, а там вот плещется ИЯСА, и малыш бьет кровавыми дырками вон там, где люльки колеса хотят зачерпнуть его-раз-раз-раз-и никак, все никак-ой никак; но потом он увидел, Фома, как отчим опять протянул руки к огню, а потом убрал их назад, и он понял тогда, Фома, что отчим его плывет в своей реке уж давно, потому и разделся совсем, чтоб удобнее было плыть, потому и смеялся, когда укрывал его Фома и натягивал на ноги путы, но не противился, а улыбался только, потому что приноровился плыть и делал это хорошо, да и утонуть там уж просто нельзя.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.