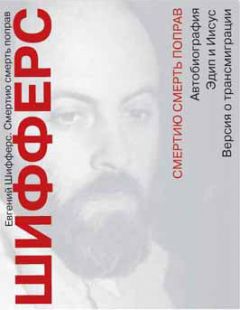

Текст книги "Смертию смерть поправ"

Автор книги: Евгений Шифферс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)

Вот-вот, именно это я им тоже припомню на совете, именно этот сегодняшний благий вечер, когда свалятся малыши в светлой усталости спать, светлой и смешливой, а не будут слушать в незасыпе звуки темноты и бояться их, и этим страхом только и учиться быть живым для сохранности себя, и забывать в этом страхе детские гордости, и прятать их все глубже и глубже, чтобы и не отыскать вовсе даже тогда, когда они вроде нужны будут, ВРОДЕ нужны, а раз вроде, то нечего и искать свои детские страдания о добре и правде, нечего их искать, пусть себе будут забыты.

А маленькие тем временем валились и правда в усталости и сне, который первый раз пришел к ним ВЕСЕЛЫМ УПАВШИМ СВЕРХУ, валились прямо тут на землю и грелись в шерсти Эдипа и немного щекотали его, но и он был рад им, потому что понимал, что тоже не один, что вот там кто-то шевелится у меня сзади, кто-то такой же маленький и пахучий, как я, такой же, который ищет зашиты перед своим страхом у меня, и я, согревая его от ЕГО страха, гоню прочь в заботе о другом и свой.

Скоро стало совсем тихо, все замерли, а ОЧЕНЬ СТАРАЯ вдруг поняла, что камень под ней не только не остывает, но все греется жарче и жарче, и она развернула кольцо и стала прямой стрелкой, прямой дорогой, которую не знала в себе никогда раньше и на которую все же сумела выйти. Звезды повисли птицами в солнце, мигали крыльями, молчали свой звездный гомон, что все славно, что они следят, что малыш, которому еще многое предстоит, жив и весел, что сейчас ему снятся сны и надо вложить в него желание его прежнего стада, желание по весне искать самку и звать на бой СТАРОГО ЗМЕЯ, чтобы убить его и быть главой стада, звать на бой СПАСШЕГО ЕГО. Он, Эдип, не захочет этого делать и уйдет по весне от змей, чтобы не убить никого из сделавших ему добро, уйдет, не зная почему ушел, так как забудет ЭТОТ наш приказ ему во сне в детстве, забудет, но сделает, как забывает и делает больной в сумасшедшем доме Фомы, когда его лечат гипнозом, дают приказ перестать быть собакой или Эдипом в гипнотическом сне, и он не ХОЧЕТ уже ими быть в бодром своем сознании. Звезды опустили вниз струйки рек, чтобы мог Эдип когда-нибудь окреститься в них, когда-нибудь очень поздно, когда он станет другим пухлоногим, когда он станет Христом Иисусом. Звезды опустили вниз МОКРЫЕ ВОДЫ свои, чтобы они тихонько и в свой срок рассыпали эти высокие горы в песок, жаркий вечный песок, по которому, вот уже видят звезды, идет Мария и за ней верблюд Хаи и две СТАРЫХ змеи, идут, чтобы сделать то, что тоже никто из земных не сможет остановить, хотя будет губить в усердии или неверии, будет изо всех сил РАДЕТЬ в старании разорвать паутину, которая вяжет его смирительной рубахой Игнатовского веселого дома; и этот дом, и Фому в нем тоже УЖЕ видят звезды, видят сразу всех нас: Эдипа, Христа и меня, видят в проволоке нашего лагеря, где они, звезды, странные стражи для нас, и странные узники в своих лагерях. Звезды видят нас всех ВНЕ времени, а просто в одном простом пространстве, как мы видим скот на склоне, а дальше пригорок леса, а там петлю реки, видим сразу всех, и нам это очень ясно, так ясно-яс-но, что хоть кричи. Эдип шевелится, обвитый теткой змеей, шевелится-смотрит сны, Иисус шевелится, обвитый девочкой Марией, и я выпрямляюсь в свою прямую дорогу, и Фома во мне пыль и строгость, и многие дети лежат брошенными во мне и женщине, которая спасает меня, потому что страшнее этих детей кричат во мне дети-слова, которым я мать, а не отец, которым я женщина в вечном грехе и распутстве, готовая спать с любым страданием и воплем, чтобы зачать ненадолго, зачать-чуть-чуть-отдохнуть, и вновь бежать в мокрое поле к звездам и бесстыдно раскорячивать ноги, прося, чтобы меня успокоили; Иисус толкается там внутри, Иисус смотрит веселые сны, учится Иисус быть безумным, учится раскрыть неправду козла Эдипа, который зреет и знает, что согрешит, открыв в себе силу узнавать себя, согрешит ПЕРВОРОДНЫМ ГРЕХОМ, захочет никогда не умирать, и разделит ТРОИЦУ на жизнь и смерть, добро и зло, и надо будет мне, малышу Иисусу, прийти и принять эту смерть, как жизнь, и рассказать человекам о том, что я вижу сейчас во сне звезд, НЕДВИЖНЫХ звезд, никуда не идущих, стоящих над моей задранной головою НЕДВИЖНО, и не знаю я, живы ли они, или мертвы уже, и это лишь свет их идет так долго своей ПРЯМОЙ дорогой, свет их, который мне светит видеть, что я умею и чего бегу.

Глава двенадцатая

Она смотрела на свой живот

И Иосиф смотрел.

И Урия смотрел.

И Захария.

И евреи, которые собрались кричать обрученным осанну.

Иосиф смотрел НЕИЗБЫВНО, он хотел бы отвести глаза, но они тянулись в тоске и плаче к этому острому выступу, чуть поднимающему спереди простое платье Марии, вбирали его в себя песком расщепленных гор, шевелились глаза в животе Марии, ища там кого-то, кто был не его, не Иосифа делом. Иосиф поднимал свои руки к глазам и отводил белки в сторону, вдавливал их вглубь и к вискам, чтобы не смотрели, но они ВЫКАТЫВАЛИСЬ живым, выбирались смотреть опять и опять, и он опять и опять мял их прочь, потом даже нагнулся, взял песку в ладошку и бросил себе в глаза, чтобы не видеть этой смертной ему обиды, но глаза взяли песок своей открытостью и разодранностью, но перестать смотреть не могли, не хотели. Евреи вначале шушукались и пытались было усилить обиду смехом своим дурным, но скоро не стали этого делать, потому что явно мешал бы им смех слышать унылость воя, которая хрипела песком из Иосифа, стыла в жаре его белых губ, капала прокусанным уродцем к ногам и билась в жаркой жаре от земли; евреи молчали и вдыхали этот красный запах крови, который тек в них неведомой силой страдания и обиды, и еще чего-то, чего не смог бы понять даже сам Иосиф сейчас, не то, что посторонние они. Евреи дышали и потели, лица их делались все более мокрыми, но они не брали рук в тканях, чтобы высушить себя, боялись евреи что-нибудь проглядеть. Глаза Иосифа ЗНАЛИ, что когда-то, еще не сейчас, но когда-то чуть или много позже, им надо будет найти ГЛАЗА МАРИИ и смотреть в них, в их нутрь, трогать их и ощупывать, как сейчас они делали это с животом и платьем, с ногами, которые стояли босыми в песке и игрались иногда сами по себе своими пальцами в струйки МОКРЫХ ВОД. Глаза Иосифа прошли по прогнутости Марии вперед животом, опустились вдоль опущенных рук, которые иногда тянулись вроде зацепиться друг за друга сзади, но так и падали, забывая об этом ненужном желании. Иосиф смотрел в себя, а глаза его смотрели на живот Марии, но они знали, что скоро или нескоро надо будет им ВМЕСТЕ посмотреть на Марию, а не только шарить по ее и своим переулкам, которые сильно занесло снежным песком, и некому выйти с лопатой или веслом, о, веслом, его я ведь тоже сжег. Иосиф смотрел в свою землю внутри и ждал чего-то, что уже шевелилось там, ждал, чтобы оно родилось и окрепло до того, как он УВИДИТ Марию, увидит ее строгое удивление собой и своим животом, ее странно покорное СЧАСТЬЕ без всех, счастье обладания, куда никому, даже Иосифу, нету входа. Иосиф смотрел в свою землю внутри и хотел сам, еще до того, как он увидит СЧАСТЬЕ Марии и преклонится ему, уж слишком оно велико и одиноко, хотел сам найти в себе СЧАСТЬЕ простить ее, пожалеть ее, обрадоваться в нестерпимой жалости к ней и, быть может, умереть, если его людское не даст ему жить после всего этого. И не то, чтобы Иосиф вот так это все просто и ясно знал и взвешивал ожидая, нет, вовсе нет, нет-нет-нет, ничего этого ТАК не знал Иосиф; вот любовь его, может быть, знала именно ТАК, но сам он стоял и плакал, и песок, который он бросил в глаза не смотреть, творился в невозможность опустить веки, в невозможность прикрыть усталые от красного зноя глаза.

Мария улыбалась.

Она слушала, что там делается у нее внутри, она знала, что это их с Иосифом сын вертится в ней, знала и помнила их вечер на берегу Иордана, уродца, спавшего на ее жилке, руку Иосифа, которая пряталась и не хотела работать, дыру Иосифа, которую он просил закрыть, и которую она ведь закрыла тогда, ведь перестала дыра колоться дальше и болеть дальше все нестерпимей, о, она все помнила о том вечере и тепле от лодки, которую сжег для нее Иосиф, все помнила, и все сумела, раз вот уже есть у нее НЕ ПУСТОЙ животик, вон он как поднимает платье, она все хорошо сумела сделать, не зря, значит, она женщина, все сумела, а то очень боялась что не сумеет родить Иосифу сына, потому что не знает, как это делается, боялась, что что-нибудь обязательно перепутает и сделает не так, но вот какая я молодец, сумела все-таки, все хорошо обошлось.

Мария улыбалась, она уже давно знала, что кто-то в ней поселился, что он там растет для Иосифа, и нарочно оттягивала обручение, капризила, что дом не готов, что все не так там, как ей бы хотелось, а сама ждала и ждала, пока ее ДОМИК станет лучше и заметнее, пока станет живот поднимать краешек платья, а она, чтобы сделать его еще заметнее и лучше, чуть прогнется за ним следом. И вот сегодня, она решила пойти, и шла, держа их ДОМИК с Иосифом гордо вперед. Иосифа еще не было, когда она пришла с Урией, который молчал, видимо, тоже не хотел раньше времени устраивать пляски, потому что стар уже стал, не тот стал, берег силы, чтобы поплясать лихо с Захарией и Иосифом, когда тот придет. Она стояла и СМОТРЕЛА НА СВОИ ЖИВОТ, и Иосиф смотрел тоже, и Урия, и Захария смотрел, и евреи, которые ждали кричать осанну. Она смотрела на свой живот, улыбалась ему, слушала, что там маленький делает, что говорит, УЛЫБАЛАСЬ его глупостям, рождала к нему нежность без конца, боялась его страхами, она слушала его и ЗАБЫВАЛА даже, что еще не пришел Иосиф и что его надо ждать здесь, что она пришла обручиться, обрадовать Иосифа, ведь он все время строил им дом, вот и я строила дом, Иосиф, он еще маленький, правда, но растет, Иосиф, растет. Она слушала своего паренька там внутри дома, она знала, что там паренек, и знала, где и в какой комнате он сейчас прячется от нее, и стояла и ждала его шевеления, чтобы рассмеяться, что вот узнала, что поймала тебя, теперь твоя очередь водить, а прятаться буду я, и еще пуще смеяться, когда он будет нарушать правила игры и опять уползать куда-то, словно не нашли его только сейчас, словно не попался он, будто ничего подобного не было, или он не заметил, тогда простите. Мария улыбалась этим его хитростям, она знала их почти все и радовалась, что он плевать хотел на все ее знания, а просто повторял, что ему надо и все, молодец, малыш, вовсе не заботишься, что о тебе скажут, а весело делаешь, правильно делаешь, дело свое и мое, и Иосифа, что-то долго его нет, где же он.

Мария перестала смотреть на живот и посмотрела, где же Иосиф, и увидела его. Она увидела его всего сразу, его глаза, которые все еще смотрели на живот, его руку и капельки прокушенной крови на уродце, его обращенность в себя, его РАЗРЫВНОСТЬ, его отдельность с глазами, увидела, что Иосиф ищет кого-то внутри себя, вот странный, скребнуло в Марии, он ищет в себе нашего мальчика, а он во мне, у меня в животе, и она двинула свой домик еще дальше, чтобы не только глаза Иосифа, но и он весь, заметили ее постройку, вот странный, все перепутал сам; ребенок должен быть у женщины в животе, а он ищет его в себе и СТЕСНЯЕТСЯ, наверное, стыдится, что не смог его принести, вот дурачок, не знает совсем ничего, а мог бы спросить у меня, чего тут стыдного, если не знаешь, потому, видимо, и не пришел к сроку, а опоздал, что стыдно ему было, раз нету в животе ребеночка у него, вон, как голову опустил, и уродца своего куснул от обиды, и глаза смотрят на мой живот, а сам боится взглянуть на меня, боится, что оплошал. Она улыбнулась опять, она обрадовалась немного, что вот сейчас покажет мужчине, который вечно хвастает себя хозяином, сейчас покажет ему совсем немного, чтобы его не обидеть, совсем немного, просто чуть-чуть, что она лучше его понимает разные вещи, так что пусть не очень гордится; она улыбнулась этой своей хитрости, потому что она не нужна была ей, Марии, не нужна была ей даже малая власть над Иосифом, не нужно ВРОДЕ, а все-таки вот приятно, что я сумела и узнала, а он, дурачок, не УЗНАЛ и не сумел. Э, видно, все это врали девки, когда говорили о парнях, что они, мол, того-этого, вон, Иосиф, совсем ничего не знает, стоит красный оттого, что не сумел после их молитвы в том вечере и огне принести ребеночка, красный стоит, пойду покажу ему домик НАШ, пусть подумает кое о чем, а потом я ему все объясню. Она двинулась уточкой к Иосифу еще двинула живот свой вперед, потому что в спине уже стало болеть от этого ее старания. Она шла к своему Иосифу, и евреи делались все тише и тише, останавливались евреи даже в ходе крови своей, в стуке сердца своего, чтобы что-нибудь не пропустить, глушили евреи шаги мыслей у себя, чтобы и те не мешали, чтобы не перекричали чего-то, что сейчас обязано сделаться, потому что идет она к жениху своему, к опозоренному по закону жениху своему, с улыбкой ПРОЩЕНИЯ к нему, словно, это он виноват, что забрюхатела она от кого-то, когда сделан уже сговор. Евреи останавливали в себе стук памяти и злобы на Урию и семью эту всю из ессеев, они убивали память, оттягивали ее, чтобы не помешала и она пропустить что-то прежней своей обидой, чтобы не помешала успокоиться до конца сейчас, когда крикнем мы все разом позор ей вместо осанны, позор старику Урии, и будем давить в них тайный свой грех, будем убеждать себя, что праведны и чисты, что без греха вовсе, раз не могли себе позволить такое. Евреи молчали, и Иосиф боялся этой общей с ними молчаливости в себе, которая замирала внутри его, в царстве, где он царь, как правда и право его.

Мария шла к нему очень долго, безмерно долго, до невозможности, она шла многие тропы змей, и многие крики козлов, многую россыпь гор в песок шла она, многое высыхание МОКРЫХ ВОД в трещины; она шла к своему Иосифу вдоль СТЕНЫ дома Фомы, она шла всю мою жизнь и всю свою, и всю неподвижность звезд; она шла по тишине евреев, как по тропе горы шел старый козел, прикрыв левый глаз страхом старости, она шла по ТИШИНЕ Иосифа и деда своего Урии, который стал вдруг рыть долгую яму в песке. Да, ДА, старый Урия рыл себе могилу в песке, потому что решил лечь СЕЙЧАС и умереть, и тем отвлечь евреев своих хоть на секунду от жажды их топтать Марию, от жажды их смеяться очень громко после очень тихонькой в звон тишины. Урия рыл песок все глубже и глубже, он кричал что-то, чтобы только разрушить тишину евреев, он уже укладывался в свою яму и забивал себе глотку ладонями песка, и Иосиф знал, что он это делает, и не шевелился Иосиф прекратить эту смерть, потому что думал он в ней спасение и оттяжку тоже. Но Мария ТОЖЕ видела эти штуки Урии; ты что, подошла она к нему, хочешь испортить наш праздник, не можешь уже без скандала, совсем стал дитешкой, вылезай-ка, сейчас же, а то мне придется отнести тебя на руках домой и там запереть пока, и ты не увидишь наш праздник и не спляшешь свой танец смешной, который, я же знаю, ты учил заранее, а ну, вылезай, мне НЕЛЬЗЯ же теперь поднимать тяжести, ведь у меня в животе ребенок, слышишь, дедушка, мне тяжело тебя поднимать, помоги мне сам, вставай и перестань есть песок, у тебя же зубов нет, ты десны себе откроешь. Она тащила и тащила Урию, а он все ел и ел песок, и вдруг ПЕРЕСТАЛ. Мария подняла на руки своего сумасшедшего деда, который теперь вот успокоился, стал одинаковым со всеми, и пошла с ним быстрее к своему Иосифу, который так и не поднял головы, потому что не смог принести ребеночка; пошла к нему быстрее, потому что ЗНАЛА, что он сейчас начнет себя еще больше казнить за смерть Урии, что не вмешался от СТЫДА своего перед ней, что виноват теперь уже вдвойне, надо-надо скорее к нему подойти и скорее ему показать живот, и скорее пожалеть его, малыша, чтобы тоже не начал выкидывать разные штуки, вроде старого Урии, который, она теперь знает, не хотел посмеяться над их праздником, а хотел, она это точно знает, отвлечь внимание тишины евреев от Иосифа, чтобы те перестали молчать и ждать, когда же им посмеяться, что тот не сумел принести в животе своем сына, что тот не знает ничего, а еще кричит себя мужчиной; молодые евреи стали б смеяться над ним, те, которым она дала от ворот поворот, которых плевал прочь Хаи, они станут смеяться над нашим Иосифом, подумал Урия, и решил отвлечь их внимание. Надо-надо скорее обнять Иосифа, пусть поднимет голову дурачок, пусть прижмется к ее животу, пусть послушает звуки и песни там, пусть успокоится сразу, когда узнает, что не ему надо было принести сына, успокоится-рассмеется и даст кому попадет по шее, потому что это он ЕЕ стыдится, перед ней ему неудобно, а когда все станет ясным, он не будет холодеть такой белизной, что забирает его всего с каждым шагом ее к нему Вот, Урия, ты тяжелый какой, ты не даешь мне быстро подойти к моему Иосифу, ты не обижайся, полежи вот здесь немного, а то я боюсь, что и Иосиф умрет от своей неудачи, он ведь гордый очень, как все вы мужчины, вон уж и кровь из уродца белой стала, так он судит себя, ты полежи здесь, дедушка, это ведь тебе не обидно, полежи, а я только приведу его к тебе, только дам ему послушать звуки мальчика, чтобы они узнали друг друга, и мы сделаем все, что надо с тобой, вот голову ты не толкай в песок, а то он обрадуется к тебе в волосы и будет трудно разлучить их, и он будет тебе мешать все время, подожди, я сейчас платье сниму, сейчас подложу его тебе под голову, вот сейчас, держит платье живот мой, вот, все, давай голову, подержи ее сам немного, вот так, теперь лежи и жди. Когда она разогнулась, маленький там внутри убежал в другую комнату, ему неловко было быть в согнутости Марии, и Мария немного постояла и послушала его толчки там, подождала, пока он спрячется опять, будто ничего не было, будто никто не ловил его, не обнаружил, не нашел. Потом она пошла к своему Иосифу и подумала, что ТЕПЕРЬ-ТО он сразу увидит ее живот и успокоится сразу, вот только еще тише стали евреи, видно, будут смеяться над ними, но пусть себе, пусть веселятся, ведь у нас праздник, а все нет и нет веселия от сложности характера ее Иосифа, а чего там стыдиться, подумаешь. Платье, которое она сняла, держало ее домик, не качало его, подтягивало, а теперь он раскачивался своей величиной туда и сюда и малыш там мог испугаться, поэтому Мария, как ей ни хотелось бежать к Иосифу, пошла много тише и руки подложила вниз, чтобы донести это свое получше, чтобы не расплескать его. Иосиф все еще не поднимал глаз к ее глазам или, быть может, поднял уже, но она теперь не видела, потому что ОНА СМОТРЕЛА НА СВОЙ ЖИВОТ, смотрела, потому что маленький там шевелился, лез во все стороны ходуном, словно хотел тоже идти вместе с ней уже рядом к ее Иосифу, идти, чтобы пожалеть нашего Иосифа, чтобы защитить от тишины евреев, он рвался наружу, толкался, и Мария даже села ненадолго, чтобы успокоить его, потому что рада была, что он хочет защитить отца, но понимала, что ему еще рано, что вряд ли сумеет. Она сидела и поглаживала его, успокаивала, говорила, что сама справится, что утешит Иосифа, объяснит ему все, а парням Иосиф и сам надает по шее, когда поймет, когда узнает, что зря так казнил себя, ты не спеши, наш маленький, еще успеешь о нас позаботиться, когда мы будем кашу в старости проливать у рта, а ты должен будешь не очень нас ругать, и утирать будешь нас, ПРИКАСАТЬСЯ к нам, противным и старым. Нет, ты не спеши, маленький, я со всем этим управлюсь сама. Она встала и пошла к Иосифу и увидела, наконец, его глаза к ней, увидела, что он замер весь, что неловко ему из-за всего этого, что устроил, из-за смерти Урии, из-за наготы Марии, неловко ему, и Мария долго улыбалась, что все в порядке, ИОСИФ, СЕЙЧАС все будет хорошо. Она подошла к Иосифу очень близко, она ткнулась в него животом, и положила руки ему на голову, чтобы преклонить ее усталость к их сыну, чтобы сделалась Иосифу легкость и радость. Иосиф к этому времени нашел на своей земле прощение к Марии, нашел, как и хотел, сам, без нее, и решил Марию не оглашать сейчас, а потом отпустить ее, раз такое сделалось, потому и не стал противиться, когда Мария положила его лицо в свой живот, когда уткнула Иосифа в невозможность тепла и запаха; и сразу услышал Иосиф там тук своей левой руки, тук-перетук ее вместе с жилкой Марии, и уродец САМ, без воли и указа Иосифа стал играть с тем маленьким в прятки на животе Марии, а сам Иосиф увидел сон в песке, он увидел ангела, он услышал тук-перетук его слов, и понял их смысл: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же сына, и наречешь Ему имя: ИИСУС; ибо Он спасет людей своих от грехов их. Сердце троих их, Иосифа, Марии и Его, билось ТРОИЦЕЙ под уродцем, билось открыть, РАСПЯТЬ Иосифа прочь всего, как похоже сделалось тогда при огне у воды Иордана, только еще более радостно и светло, уже совсем почти без БОЛИ в Иосифе, а лишь в успокоении, которое всегда тише и дольше, если в крике и величине избавляется большая боль. Маленький там внутри подлез под самое ухо Иосифа и двинул ему кулаком, чтобы не умел никогда обидеть Марию, и Иосиф рассмеялся в своем СНЕ НА ПЕСКЕ, и проснулся. Евреи молча бежали от них, поднимали высоко накидки и пылили прочь, даже не оборачиваясь, ибо поднималось над этими троими некое сияние, подобное миражу в песке, когда вода ломается в круг радуги перед сохнущими жаждой глазами. Евреи бежали и бросали своим бегом песок, но он не летел в троих, а ложился на свое место, и Урию ни разу тоже не тронул, и Урия лежал в яме, довольный и узнавший, что все в порядке, никто не обидел никого, я же всех обманул, вроде боюсь за Марию, вроде ПОЭТОМУ тороплюсь на хорошую прямую дорогу, эх-хе-хе, просто мне время пришло устать, и я его ловко позвал к ответу, как ОЧЕНЬ СТАРАЯ змея, когда приходило время рождаться Эдипу; наша смерть должна помочь этим новым, и хорошо, что я сумел в срок. Иосиф подошел и обнял Урию к себе спеленать до гроба, а Мария пошла с Сыном вперед, и Иосиф с Урией ей след в след.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.