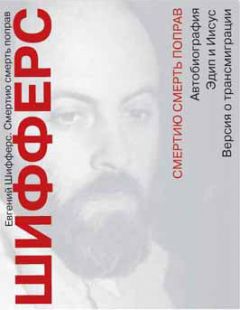

Текст книги "Смертию смерть поправ"

Автор книги: Евгений Шифферс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)

Глава третья

Переписка с друзьями

Человек КАК-ТО появился в этом мире, который он сам потом, научившись разделять себя и мир, определил землей, а потом, еще шире, вселенной. В процессе своего взросления, человек учился разговаривать, так же, как учится ребенок, только кругом не было взрослых, которые УЖЕ ЗНАЮТ язык, не было букварей, а был только он сам, существо, творящее свой способ общения с другими и с миром, который он, научившись говорить, назвал землей. Потом человек стал задумываться над двумя простыми вопросами, которые раньше ему не приходили в голову, над двумя вечными простыми вопросами: откуда взялся я, человек, в этом мире, который я вижу и знаю проявленным, и откуда взялся этот МИР? На эти два вопроса так или иначе находились ответы, которые подготовили третий вопрос человека о самом себе и мире: КУДА я деваюсь после своей смерти и меняется ли как-нибудь мир после моего ухода? Все люди, нынешние взрослые люди, так или иначе слышат в себе эти вопросы, или хотя бы один из них, слышат с разными чувствами на сей счет, с разной тоской или с разной радостью. Для одних эти вопросы, или один из них, или все три, становятся самыми главными в их жизни, им начинает казаться, что решив их, они обретут такое огромное счастье, которого хватит на всех людей всей вселенной, им кажется, что эти вопросы надо бы было решить уже вчера, но уж во всяком случае сегодня, потому что завтра, так кричит запертое в них ВРЕМЯ, завтра, УЖЕ завтра, солнце погаснет, а это, так знают все люди, есть смерть земли. Никому не известно хорошо ли поступают они или плохо, тут нет оценки, нет суда, потому что каждый живет в этом мире не по моей воле, и не в моей воле судить его, не в моем праве. Но каждая мысль, каждое слово в попытке ответить на эти вопросы есть собственность всех.

Москва, К-9, до востребования, Е.Л.Шифферсу.

Ленинград, К-9, до востребования, И.Е.Маркову.

«Женя! Мой дорогой, мой бесценный, мой измученный друг – ну что же тебе сказать? Что написал ты все про себя ясно, честно и страшно (только не до конца, потому что конца этому нет) – так и ты и сам это знаешь. Что читать это хватит сил только у любящих тебя – так какое тебе дело. Что так не писали и не пишут? Что к жанру литературы это так же мало относится, как и фильм «Первороссияне» к жанру кино? Что «Круги» и «Числа» посреди этого полубезумного самоизвержения начинают радовать своей классичностью и покоем? Что оборот «уметь гордость» отвратителен, а глава «Я немного стоял у столба» прелестна? Но разве нужны эти литературоведческие пузыри тому, кто обуян Жаждой, кто день и ночь молит о Полной мере?

И все же, и все же, и все же!

Раз ты кричишь не просто «а-а-а-а», а буквами и словами по бумаге, раз делаешь фильмы и спектакли, а не прячешься в монастыре, значит надо тебе еще и это? и людишки, и их молва, и их суд? значит, прочны эти связи, крепка пуповина? И хоть ты стыдишься этого и отплевываешься, но что ж поделать – засажена в тебя еще и такая охранность, а значит, и мне можно писать к тебе, а тебе с интересом читать, что я пишу, пусть даже стыдясь своего интереса и отплевываясь.

Я очень много понял про тебя из этой книги, но я хочу написать про три вещи – остальное при встрече.

Во-первых, я понял, наконец, зачем ты хочешь повеситься. Ведь не от тоски, не отчаяния, не от усталости страдать – ведь нет же? Ты просто давно и глубоко обуян СЛАДОСТРАСТИЕМ СМЕРТИ, тайной надеждой, что в ней-то и скрыта Полная мера радости, какой не добыть иначе никак во всем свете, а другой тебе не надо, а без нее жить не имеет смысла. И как это сладострастие описано, боже мой, как я узнаю в этом даже по мелким деталям в сцене с Арахной свои детские мечтания о том, чтобы пришла прекрасная женщина и высекла меня – и эта грустно-понимающая улыбка друг другу, и эти чуть торжественные приготовления, и сладостное заговорщическое слияние друг с другом через боль, страх и стыд, и чтобы все только так, только так! И если такая идея заполняет мозг, ширится, если сладострастие жжет все нестерпимее, а утоление кажется вот оно, рядом, в воде, по которой плывешь, в проезжающем трамвае, в случайном крюке в стене – ведь это все равно, что жить, десять раз на дню касаясь любимой женщины и бесконечно отказывая себе – да, тут нужна страшная сила воли, чтобы удержаться, я понимаю это и преклоняюсь перед тобой. То, как ты всерьез готовишься к этому акту, как проверяешь «готов или нет», как сшиваешь для него по индивидуальному заказу целую философию – это тоже трогает и волнует до слез. И если б я был уверен, что в тот момент, когда табуретка вылетит из-под твоих ног, ты, наконец, испытаешь свою Полную меру, я бы не только не стал тебя отговаривать, но может быть, даже согласился бы к тебе в «пастыри». Но я не сделаю этого и вовсе не из эгоизма иметь тебя подольше живым в своей жизни. Я не сделаю этого, потому что убежден – в тот момент, когда петля уже будет связана, ты не удержишься, взглянешь на себя по привычке со стороны, усмехнешься и все рухнет, Полной меры не будет, и смерть придет в тоске, отчаянии и опустошенности. (Ведь и ты боишься этого, а? и все твои надежды «смочь, суметь» ведь это про то же? про то чтобы не усмехнуться, когда придет пора?) И в связи с этим я хочу написать тебе о второй вещи, которую я понял про тебя – О ГРЕХЕ ГОРДЫНИ.

Фрейд действительно объяснил бы все это очень просто: влечение к матери, сладострастие к смерти, отсюда стыд, чувство оторванности от других и как защита – идея своей исключительности. Я и сам понимаю, что объяснение простовато, как, впрочем и любое другое, я не берусь объяснять причин – я только хочу сказать, что можно как угодно высоко занестись над людьми, но вообразить себя, что там – на полпути! – на одной сотой пути к богу это и есть самый страшный грех, искушение дьявола, Иов в пустыне. Эта гордыня ослепляет тебя настолько, что ты готов отказаться от законов мышления и логики, если они начнут действовать в ущерб дорогим тебе идеям. Вот ты создаешь себе список присяжных (и мог бы, конечно, продолжить его очень далеко) и вроде бы они подтверждают все, и направление всеобщего процесса, и устремленность к приятию смерти – вроде бы выстраивается теория. Но куда же ты денешь тогда других? обуянных сладострастием жизни? Гете и Толстого, Пушкина и Эйнштейна, Рафаэля и Шекспира? Они уже не разведчики, не избранные? А среди тех, кто знал толк в страдании разве не поражает тебя разнообразие оттенков и вкусов, вовсе не обязательно со смертельным исходом? Ницше, заразивший себя сифилисом? Руссо, всю жизнь мечтавший о розгах? Достоевский, одолеваемый, кроме всего прочего, еще странной манией слияния в убийстве (Мышкин и Рогожин, Иван Карамазов и Смердяков)? И общего в этом только слияние с кем-то через боль, страх и стыд, и никакого закона о движении данной длительности к сияющей точке Омеги с приятием смерти не вывести, как ты ни бейся, как ни высасывай его из пальца – просто ТЕБЕ И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИМ Жажда досталась в таком своем варианте, и пытаться сделать из этого варианта всечеловеческий закон – нечестно. Зачем тебе это надо? Чтобы иметь еще одну горькую усладу – глядеть на кидающих в тебя камни и упиваться знанием и бормотать с улыбкой «интересно, кто следующий»? Или для того, чтобы примирить обуревающее тебя сладострастие с холодно усмехающимся мозгом, чтобы представить ему исчерпывающую объяснительную записку, которая заткнула бы в последний решительный момент его мерзкий ухмыляющийся рот? Но зачем бы ни было тебе это нужно, весь ход твоих мыслей ведет тебя вот к чему: вместо того, чтобы дарованную тебе Жажду принять как благодать и испытание, со смирением и благодарностью, ты пытаешься использовать ее, как средство возвыситься над другими – это и есть страшный грех гордыни. Бог только заговорил с тобой, а ты уже чувствуешь себя с ним на равных, уже хлопочешь о месте наверху. Иов, Фауст, Леверкюн ничему не учат тебя, ты и их, наверно, готов возвести на престолы, как Иуду, и здесь уже говорить тебе нечего, а только кричать: покайся! покайся! покайся – ведь еще не поздно.

И третья вещь, которую я понял о тебе, связанная тоже с гордыней – УЖАС БЕЗЛЮБЬЯ. Этот постоянно прорывающийся из тебя страх не засмеяться на похоронах, предать по недостатку любви, по невнимательности, суетная забота о слезах над гробом, непременное нащупывание боли в любви – это все очень понятно и трагично своей бесплодностью, ибо выжатые слезы куда страшнее сухих глаз. Но я-то знаю, что ты наделен любовью и такой любовью, что в боли, связанной с ней, могла бы и свершиться желанная Полная мера, и только гордыня не дает тебе признать это за любовь, ибо все-все и сам ты вслед за всеми окрестили ее тщеславием и презирают, и стыдятся. Так вот я тебе, я, тот необходимый «кто-нибудь со стороны», который должен назвать, я тебе и говорю, что это и есть твоя любовь, с болью и отчаянием неподдельным, этот Зал тысячеликий и расплывающийся, этот Читатель невидимый и мелкий по отдельности – ну что же делать, раз мало тебе одного человека для любви, каким бы он ни был прекрасным, что он тебе на один зубок и не насыщает? Вот тебе досталась такая любовь и ведь в ней есть все-все – и желание покорить, завоевать, и жгучая ревность, когда это удается другим, недостойным, и редкие минуты счастья обладания и восторга. И когда тебе не дают снимать, это тебя не пускают к любимой, и когда вырезают куски, это вымарывают твои письма к ней, и когда ты ломаешь голову над декорациями, это ты цветы выбираешь перед свиданием, и даже когда тебя коробят восхищенные рожи поклонников из зала, это только поры и волосы на теле той же любимой, которые ничего не значат сами по себе, которые нельзя рассматривать вблизи. Я же вижу, что это твоя любовь и все неподдельные слезы и терзания только здесь – так чего же стыдиться этого? что за мелкость, что за нелепый конформизм, тоска любить, как все? что за трусость презирать доставшееся тебе чувство и открещиваться от него на словах даже перед самим собой. Вот уж поистине – «только бог знает, что творится в сердце любящего». И неужели твой мозг, который оказывается способным выстраивать сложные софизмы для перевода доставшегося тебе сладострастия смерти в общечеловеческий закон, не способен объяснить тебе то, что ясно, как божий день – доставшуюся тебе любовь?

И уже дописав это длинное, перегруженное сексуальными метафорами письмо, я вспомнил четыре строчки, которые с успехом могли бы заменить его:

«Как велики страдания твои!

Но как всегда, не зная для кого,

Твори себя и жизнь свою твори,

Всей силою несчастья своего.»

(И. Бродский)

Вот и все, дорогой мой, обнимаю тебя, приезжай поговорить, твой Игорь.

14.10.67.

Ленинград, К-9, до востребования, И.Е.Маркову.

Москва, К-9, до востребования, Е.Л.Шифферсу.

Игорь, твое письмо, которое я «с интересом читал», отнюдь «не стыдясь своего интереса», и огорчило меня, и обрадовало. Огорчение было от прекраснодушного твоего желания поскорее все спасительно определить, поставить на место в соответствии с собственным опытом, определить-закрыть-умертвить-успокоить-ся, ибо все опять в равновесии, грешник, конечно, может и не покаяться, как я его просил, но это уж его, грешника, дело, у нас же все опять ладненько, пишет же он все же, не кричит просто а-а-а-а, стало быть, нужен ему суд людской, пусть решит про себя, а если еще доложит о выполнении, то и вовсе славно. И огорчение приходит не от вывода, не от определения, а от быстрой ГОТОВНОСТИ его произнесть, от потребности, людской потребности, поскорее все так или иначе стабилизировать, канонизировать, пресечь, не в утилитарном и житейском смысле, а в противоположении канона вечной трагической ОТРИЦАТЕЛЬНОСТИ, которая, по Гегелю, есть субстанция мышления; желания прекратить вечный и бесконечный ПРОЦЕСС, хотя сами-то мы в нашей сознательной установке приемлем его; прекратить бесконечность познания, бесконечную отрицательность той или иной формулой, знаком, иероглифом (скажем, такую же стабилизацию диктует язык и понятия) – в этом смысле мое огорчение тобой, отнюдь не подозреваю я тебя в простых грехах, которые ты с некоторой подозрительной сладостью открываешь во мне. Суд людской отнюдь не нужен, пуповина действительно крепка, потому что проявлять сущность бытия человек трагически обречен лишь словами, расшифровка кода иррационального, сверхсознательного, вне-нас-бытия возможна лишь в понятный людям язык, и, вероятно, тут может быть и другой психологический ход, нежели тот, что формулируешь ты, определяя автора «АВТОБИОГРАФИИ»; и это не изыск, что я говорю об АВТОРЕ, а не о себе, тут есть зерно: писателей или мыслителей нельзя судить за их книги, они в этом так же мало повинны, как яйцо, из которого лезет в мир птица; мы, или то, что принято определять, как МЫ, есть лишь внешняя, КАЖУЩАЯСЯ сторона дела, и посильная обязанность наша в этом смысле лишь в создании СИТУАЦИИ, НАСТРОЙКИ системы, которая есть мы, на ПРОЯВЛЕНИЕ, а стало быть, и делание бытия, которое так может быть и не оплодотворено нашим присутствием в мире, если мы будем лениться; при чем же здесь суд и мнение людей, как психологическая модель, что ты или я все же пишем, а не кричим на одной ноте тоску?

Радость же моя по поводу письма происходит оттого, что если твои выводы снять с меня, а перенести их на АВТОРА «АВТОБИОГРАФИИ», то есть на толкователя, на дешифровщика бытия, то твоя оценка (ТВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БЫТИЯ) написанного, как раскодированного шифра, серьезна, я бы сказал, иррационально серьезна.

1. СЛАДОСТРАСТИЕ СМЕРТИ. Если ты его объективно почувствовал в записи, то, стало быть, АВТОРУ удалось его проявить из бытия, и меня это очень радует, потому что я верю в спокойную отрицательность нашего бытия на земле, в спокойное сладострастие процесса познания, когда мысль, отрицая материю, рвется наружу, а материя, зная, что будет отрицаться, все же идет на смерть, чтобы родить исход в иное, в мысль. Это хорошо еще и потому, что подтверждает БЕСКОНЕЧНОСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОСТИ, бесконечность сознания, ибо сладострастие смерти есть вечное сладострастие.

2. ГРЕХ ГОРДЫНИ. Но если мы так или иначе признаем вечную отрицательность, то есть опасность ПАРАЛИЧА, бездействия, раздавленности трагизмом, и эту опасность бытие устраняет ГОРДЫНЕЙ преступности, которая, конечно же, грех, как грех всякая бесконечность, по отношению к стабилизации, но психологически это очень верный ход, ХОД ГОРДЫНИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, и ей-богу, Игорь, не стоит так несложно толковать Фрейда, да еще оставляя себе лазейку, самому определив, что это простовато. Кстати, найди-ка и прочти, если не читал, работу К.ЮНГА «Психологические типы», это очень серьезно и интересно, очень просто написано, так что даже мне, дилетанту, было понятно.

3. УЖАС БЕЗЛЮБЬЯ. Да, вероятно, это большой страх человека, если ему не только в расшифровке, айв его повседневности, отпущено любить всех, то есть не любить никого в отдельности, ибо кончится вечное сладострастие, если будет удовлетворено однажды с кем-то до конца.

Обрадованность моя и была оттого, что ты, вольно или невольно, открыл некие черты объективности, объективности-вне-нас, потому что я не помню, что пишет АВТОР, а стало быть, и оценить, то есть ПРОЯВЛЯТЬ дальше не могу Читаю иногда сам, что написал АВТОР, очень смеюсь, потому что мне это кажется предельно веселой книгой, но не более того, и потому, мой дорогой дружочек, огромное тебе спасибо, тем более огромное, что мне кажется, что ты любишь меня.

Здесь в Тарусе боязливо хорошо мне, Лариса Данилина оберегает меня, дай бог ей многого счастья. Рядом пахнет тоской мокрое кладбище, а дальше белая тоска берез, а там уж и бесконечность поля; вечерами мы собираемся для экзистенциальных пересуд, слушаем радио, пьем чаи.

Крепко целуй Машку.

Глава четвертая

Она смотрела на свой живот

Мария спала, и голубая жилка в ямке на предплечье ткала свою незащищенную непрерывность, а Иосиф все время ждал и знал, что вот он сейчас бросит весло, которым сделал яму на песке для Хаи, и пойдет положить на эту тайну Марии свою ладонь. Он знал, что это будет, потому не торопился, как не торопились одна и вторая змея, которые ждали долго, а час или два уж не срок был им, как не торопился лежащий рядом Хаи в вырытую яму, чего ж торопиться, чего заботиться, яма есть, хорошая яма, просторная, вырытая хорошим человеком Иосифом, веслом, которое много перерыло воды, а теперь вот роет песок. Как Хаи знал, что вот тут слева есть его хорошая яма, и не надо часто смотреть, есть она все еще или уже нет, так и Иосиф знал, что вот там у огня лежит его Мария, спит у огня, который развел Иосиф из хорошего крепкого дерева, которое он выловил для дома в самом Иордане, спит, потому что устала, наплакалась, замерзла, а огонь отобрал у нее холод и воду слез, согрел ее и просушил, и она стала счастливой и уснула, и ниточка ее жизни ровно себе стучит там на шее. Вначале все эти мысли были у Иосифа где-то внутри и грели ему кровь, которая течет в нем туда и сюда, как ей надо, грели кровь и жилы Иосифа, натягивали их крутым молчащим луком, из которого он в детстве бил козлов, рождали запах и пьянь, и неудобство в паху, которое поднималось мужским желанием, добрым и строгим, но требующим разрешения в споре, и Иосиф знал, что все будет в порядке, вот сейчас он укроет мертвых верблюда и змей, немного поработает, а потом разбудит Марию, и они сделают это, здесь на песке, а потом он повезет ее в лодке, и где-нибудь у Вифлеема они сделают это еще раз, о, ему этого очень хочется, он с ней будет делать это часто, нежно и часто. Как-нибудь все уладится, кидало его весло песок, все будет правильно, не может быть, чтобы что-то не удалось, этого просто не может быть между ними, иначе зачем быть такой удаче, что он не поплыл домой к празднику, а остался вот здесь, и увидел, как все было у нее с верблюдом и змеями, и как верблюд позвал его. Он глянул, там ли еще ее жилка на шее, бьется ли, ждет ли его ладонь. Она была на месте, и Иосиф очень захотел подойти и подержать немного на ней свои пальцы, особенно вот этот, уродец, который ему откусила рыба, когда он плавал маленьким в реке. Он подошел, сел спиной к огню и осторожно положил уродца на жилку, очень осторожно, так осторожно, как только мог. Жилка на время притихла, видимо, испугалась, и он сразу убрал руку, а потом все-таки положил опять, потому что очень захотелось, и он сделал это, ведь это была его Мария и его жилка, и его уродец, как-нибудь разберутся в своем доме, чего там, все свои. Жилка постучала уродцу немного в дверь, а потом вошла своим туком и стала биться уже внутри, отчего и уродцу, и Иосифу сделалось удивительно смешно, и они рассмеялись; а потом Иосиф пошел к Хаи и стал его двигать веслом к яме, и пока все было внутри Иосифа по-прежнему, даже лучше прежнего, потому что жилка сказала уродцу, что все у них будет хорошо, нежно и весело, вот построит дом Иосиф, и Мария станет там хозяйкой, и будут дети, много детей, потому что Иосифу никогда не надоест делать это с Марией. Он рассмеялся опять, и сбросил Хаи в яму. Потом опять пошел и немного подержал руку на шее Марии, чтобы потом уже засыпать Хаи и разбудить ее.

Рука не хотела вставать, и Иосиф понимал ее, не сердился, потому что и сам не хотел отходить больше, и думал, что надо бы было все кончить с Хаи и змеями, а он вот не сумел, подошел, и теперь никак не вернуться, а начать делать это с Марией при мертвом Хаи, при змеях, при свидетелях, он не мог. Он поднял своей правой рукой левую, которая лежала молча и спрятавшись – вдруг-ее-не-заметят-и-оставят-здесь-полежать, поднял эту свою дурочку, улыбнулся, пошел к яме. Он взял теперь уже твердых змей, причем вторая выгнулась луком, а первая осталась прямой стрелкой, видно, была старше, и не билась при встрече, а легла, попив, в песок и приятно вытянулась вся, как мы после сна, может быть, это и был ее сон здесь на земле, и достав травы «тхе», она просыпалась. Иосиф положил их рядом с Хаи, закрыл ему глаза, чтобы не сделать больно, когда начнет сыпать песок без разбора, чтобы не ударить глаза Хаи невзначай. Стал засыпать. И все пока было у него внутри, как и прежде, но вот он заметил, что вроде левая его рука все еще там, у Марии, что нет ее здесь на весле, что правая одна гребет и отпускает тяжесть. Иосиф улыбнулся, что все же обманула его рука, ишь хитрая, лежит себе там, а я здесь работаю могилу для Хаи и для змей, а она лежит себе там и знает жилку, уже знает, а ноги мои вязнут здесь в песок, и правая рука болеет тяжестью. Потом вдруг Иосиф понял, что рука все же здесь, с ним, потому что он услышал, как бьется у него в основании левой руки, вот здесь, где слева сердце, жизнь Марии, ее открытость и доверчивость, бьется, забирает жизнь Иосифа, его тук, вынимает что-то из Иосифа, забирает через его руку к себе, и тут же отдает свое, чтобы еще больше и неспешнее вынуть что-то из Иосифа прочь, как огонь из его хороших дров, отнимал, вынимал холод из Марии, а давал ей взамен свое тепло, которое селилось в ней, совсем прогоняя ее холод, ее влагу из слез. Иосиф хотел этой хитрости жилки и руки улыбнуться, и открыл рот в улыбку, но получился одинокий стон, потому что сделалось очень больно внутри Иосифа, и эта боль побежала наружу, к Марии, и коротко крикнула, что она уже здесь, она, а не улыбка. Иосиф все еще бросал и бросал песок веслом на Хаи и на змей, но яма, которую он хотел засыпать, словно переселилась извне в него, и чем больше он сравнивал ее здесь, снаружи, тем больше и открытее она становилась у него внутри, и каждый гребок песка оставлял свою часть, бросал свою часть и в эту ЯМУ Иосифа, но засыпать ее никак не умел, потому что сразу бежал, скребясь, по руке к Марии, и делалось все больнее и больнее, и надо бы было приостановить эту боль, но Иосиф как будто знал, что все равно ничего не выйдет, как будто даже хотел, чтобы эта боль не умерла, а наоборот, чтобы росла, чтобы открыла всего Иосифа, чтобы вскрыла его. Его простое мужское желание к Марии, которым он гордился, гасло в нем, но и это не пугало Иосифа, а наоборот несло какую-то другую нежность к Марии, нежность сесть рядом и смотреть, как забирает ее сон, ее жилка всего Иосифа к себе, и не хочется ему будить Марию, чтобы сделать то, что он уже делал с девушками, не хочется, а ждется, чтобы росла и росла эта боль истекания в нее, боль умирания того, что было и казалось Иосифу Иосифом, боль его умирания, его рождения в какую-то другую явь. Он бросил весло и пошел за своей рукой, пошел смотря в одну точку, которой была Мария, шел к ней открытым слепцом, чтобы взять ее, чтобы, может быть, уместить ее как-нибудь в эту открытую его яму, чтобы, может, закрыться Марией, засунуть ее к себе внутрь, пусть там сидит и смеется, ведь вот он вырыл у себя эту яму, как он вырыл яму в песке для Хаи и змей, пусть Мария ляжет туда к нему, пусть, и он никогда не станет ее доставать из этой ямы, чтобы делать с ней все, что, он знал, должен делать мужчина, который здоров и хочет женщину, нет, пусть она поверит ему, он хочет быть костром, который убирает у Марии ее холод и отдает свое тепло, которое уходит и открывает сквозняку себя; Мария, Мария, Мария.

Иосиф сел рядом с ней, и Мария засмеялась сном, что подумает. Тогда Иосиф заплакал, как он плакал только однажды, когда ему откусила рыба палец, плакал не от боли, а от какой-то жалости к себе и к рыбе, которая сделала ему больно, а потом уплыла себе прочь. Так он плакал и сейчас от какой-то большой жалости к себе, от одинокости своей, но ему совсем не хотелось нарушить эту свою одинокость, не хотелось избавляться от слез и от этой жалости, потому что это была жалость и к маленькой Марии, которая еще не хочет пока к нему, не хочет пока прикрыть его дыру в мир, боится пока, но подумает, но придет.

И так было долго: Мария смеялась во сне, а Иосиф плакал над ней. Потом слезы стали уходить, высыхать и отрываться от Иосифа, унося многую его часть, а новых не было, чтобы восполнить, чтобы уравнять, и сама уже боль в Иосифе открывалась еще трещиной внутри, болью внутри боли, холодом, потребностью остановить сердце, стать неподвижным, стать секундой, которой не надо бежать дальше, а которая могла бы вдруг замереть, затаиться. В эту вот вторую уже трещину в Иосифе потекла какая-то приостановленность, однозначность, она текла в него и из него, потому что он был трещиной, открытой раной, и нельзя тут понять, где начало этого течения и где его конец, оно было, было и все, было сразу в открытости Иосифа и началом и концом чего-то. Что же это?

Зачем? Может, это слезы рыбы, которая откусила палец, ее жалость к Иосифу, ее неумение не откусить, если можно, ее страдание, от того, что должна уплыть даже сделав больно другому, унося с собой слезы этого обиженного ею о ней самой? Может быть, это обида песка, что он, Иосиф, хочет построить себе дом из дерева, и потому больше проводит время на воде, а не на песке? Или это Хаи обиделся, что он, Иосиф, торопливо бросал на него песок, потому что спешил к своей руке, которая лежала на Марии, Марии, которая отравила, обмануть не сумела, его, верблюда Хаи? И что бы ни думал Иосиф, как бы ни хотел закрыть свою дыру знакомым прежде определением, он в тот же момент понимал, что ничего не выйдет, что тут не надо стараться избавиться, а ведь любое объяснение могло бы быть избавлением, это Иосиф понимал, но тут же понимал, что от этого, что сейчас открывалось в нем, он не сможет избавиться никогда, потому что любое его слово, любое понятие, лишь только часть сможет объяснить, лишь только от части поможет избавиться, но и не избавиться, потому что сразу хлынет в эту отжитую уже жизнь все новая и новая, как вот все шире и шире раскрывается Иосиф своей щелью, своей трещиной, своим желанием побороть это раскрывание, все шире и шире, и вот уже нет Иосифа, такого, что был прежде, вот еще минуты назад, когда он бросал песок на Хаи, нет Иосифа замкнутого в свою человечью шкурку, а есть другой Иосиф, рвущийся и вечный, входящий и уходящий сразу, Иосиф-любовь-к-Марии. Но Иосиф не знал этого, он раньше ведь не был таким, а все, что он не знал о себе, но так или иначе ощущал, что в нем есть и проявится, когда придет не им, Иосифом, установленный срок, он выдыхал гортанным вздохом к богу, выдыхал себя богом. И сейчас, радостный и скорбящий от неведомой ему прежде в себе силы и слабости, которые одно, ЕДИНО, суть самость, он простонал богу богово, определил, избавился, остановил, как и мечтал остановить, потому что, хоть и не знал, ЧТО есть бог, но в этот раз схватил его сердцем верно и вечно, остановил бога в себя, как хотел взять в себя Марию, назвал бога, выдохнул, и приобрел тишину.

В этой тишине при уже погасшем костре ему пришло помолиться. Он вытащил на берег свою лодку, разломал ее и поджег огнем в вечер. Это был большой хороший огонь, и Иосиф стал в колени свою благодарность господу. Потом рядом с ним тихо стала Мария, она была без платья, которое не одела, чтобы не оттягивать секунду стать на колени рядом, и они молились, они отдавали себя отчаянно и отчаянно брали назад, потому что БОГ это и есть любовь, когда каждый отдает себя до конца, отдает другому свое богово, и получают они сына или дочь себе, их дочь, и дочь бога, ЕДИНУЮ, как едины вот сейчас эти двое, голая женщина, которая не знает, что обнажена, раз одет другой рядом и молится, как не видит обнаженности и этот другой в своей молитве, потому что женщина внутри его, его ребро сейчас, а потом будет из них, из ЕДИНОГО, и сын, ЕДИНЫИ тоже.

И-ГДЕ-ТО-ГДЕ-ТО-УПАЛА-ЗВЕЗДА-НА-ВОСТОКЕ-УПАЛА-НЕ-ЗДЕСЬ-А-ГДЕ-ТО. Самый старый, уже почти недвижный, как мох или камень, самый старый из старых халдеев, закричал, заплясал бесноватым, где-то-где-то раскрылась звезда, и родится где-то, ГДЕ-ТО-ГДЕ-ТО, первый богочеловек, потому что БОГ-ЛЮБОВЬ той звезды, ее сила, ее жизнь и смерть, пробились к нам на землю, идите, будет Иисус рожден, Иисус – царь евреев.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.