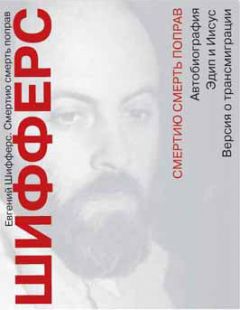

Текст книги "Смертию смерть поправ"

Автор книги: Евгений Шифферс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)

Глава пятая

Тотем

Я стоял у ворот сумасшедшего дома, куда отнесла корова моего Фому, ждал, чтобы они открылись. Это мое ОЖИДАНИЕ было паническим, потому что во мне притих страх, что вот могут взять и не открыть, что вот эти ворота не откроются, и сколько я ни плачь и ни кричи по эту сторону ворот, я ни на шаг не двинусь за них, если и они не завопят, если хозяин этого дома не даст указания на впуск меня; и я не знал, что может повлиять на него, что может ему понравиться во мне, чтобы он пустил, потому что, если бы я знал, я бы выполнил, подготовился, но я не знал, да и вдруг он уже в этот раз переменился, как вечно меняюсь я, ведь на меня тоже трудно положиться. Особенно отчаянным было ощущение беспомощности еще и потому, что перед этим, все время перед этим моим приходом к ВОРОТАМ, я знал в себе силу, мне все было трын-трава, я все мог, что хотел смочь, и вот, пожалуйста, ворота закрыты, в них нет замка и щелки, они словно сама ограда, только вот написано ВХОД, а ты и не знаешь, где именно откроется, потому что ни одной зацепочки нет перед тобой, все сработано из одной цельной доски, где они только вырастили такую и как доставили? Сами эти ВОРОТА были невысоки, всего в два человеческих роста, была даже надежда, что если очень ПОДПРЫГНУТЬ, то можно зацепиться за край

и, перелезть, но это была лишь надежда, потому что, как ни ярись, а, воистину, выше себя не прыгнешь. Я стал это делать, когда мне надоело стоять и ждать, просто ждать, я бился вверх по этой гладкой доске, бился глухо назад о землю, потому что еще странность была у этой породы дерева, она поддавалась под твоим ударом, прогибалась, и приходила еще надежда, что если не добраться до верха, то, может быть, продырявить ее сможешь, вот-вот, еще усилие-вверх-и-на-нее-вверх-и-на-нее, и глухо, и даже как-то спасительно ВНИЗ, на твердь земли. Очень скоро я уже лежал у ворот этого дома, лежал тупо избитый без синяков, как бьют представители власти любого, кто к ним попал, бьют батутом, резиной, бьют без следа в почти смерть, лежал мокрый, потный, даже несколько обмочившийся от натуги и отчаяния, лежал и шевелил в себе формулу ЗАЧЕМ, стоял бы тихо себе, ждал, а надоело б, то пошел домой, и шел бы светлый, сухой и не униженный. Я лежал, а сам тихонько уже знал, что вот сейчас опять начну эту бессмысленную пляску в стену, вот сейчас, еще чуть-чуть, еще а-а-а-а-а-а-а-а-а. Моя обида и мое отчаяние, мои слезы были велики, мне захотелось умереть от обиды, я стал кидаться, чтобы уже не пробить ВОРОТА, а разбить себе голову, убить себя, расщепить, но они прогибались ровно настолько, насколько было во мне отчаяния, вбирали меня в себя, как женское вбирает мужское, окутывали меня, и выбрасывали опять живого на землю. Из-за ограды я иногда слышал смех, и мне печалилось, что это надо мной, хотя я знал, что здесь, в этом доме, живут веселые сумасшедшие, что это ВЕСЕЛЫЙ дом.

Так, в многих этих падениях, пришло в меня, что я не только отец Фомы, что я не только творец его, как было в «АВТОБИОГРАФИИ», но и сын его, и творимое им. Это пришедшее единство вдруг и сразу дало тишину, ВЫСЫХАНИЕ дало мне, странную тихость-тихую-тишь-тишину-тихонькую-тихонькую-тишь. Я удивленно посмотрел на ворота, на себя, на всех, подумал, вот ведь как, неторопливо разделся, и положил на теплую землю одежду просохнуть, и только сейчас заметил, что у меня на земле солнце и порядок, что все хорошо, что осень пришла на смену лету, пришла вовремя, по порядку, как и много раз до меня. Я смотрел на солнце, лежа на теплой земле, и не заметил, как открылись ворота, и оттуда вышел серьезный Фома, он не смеялся там с ними, хотя в жизни по эту сторону стены был удивительно смешлив. Ворота закрылись, он помог мне одеться, сказал, что можно погулять вдоль стены, и мы неторопливо пошли, и надпись ВХОД поехала вслед за нами в нашем ритме, и это было страшно, потому что стена была без примет, а ВХОД шел в ногу с тобой, было страшно, что вот ты идешь, а на самом деле вроде и нет, вроде стоишь на месте, потому что когда бы ты ни остановился, ВХОД был перед тобой, словно ты и не шагал в кандалах по кругу со своим Фомой. Фома этому моему испугу рассмеялся, сказал, что это простая забота их доктора, что если ты УСТАНЕШЬ гуляя, то ворота вот прямо перед тобой, устань и входи сразу и просто, чтобы не тащиться куда-то вспять или вперед к определенной дырке лаза.

ФОМА Они там большие весельчаки.

Я Но ты серьезен, Фома.

ФОМА Да. Когда корова остановилась перед воротами, я понял, что надо просто ждать. Это было правильное решение.

Ворота открылись, и мы вошли. Я слез, и сел на землю, и стал ждать. Туда и сюда мимо меня ходили улыбающиеся люди в деревянной стружке, тихие, пахнущие добром и хвоей. Иногда они проносили туда и сюда новые кресты, и я понял, что они делают их; иногда было слышно, как где-то смеялся рубанок или брызгала пила. Я сидел, и во мне было желание, желание, которое я принес оттуда, из-за стены, во мне было человеческое желание, чтобы кто-нибудь подошел ко мне, справился, зачем я здесь, помог бы и показал, как начинать мне жить внове. Я подтверждаю, что это было желание ИЗ-ЗА СТЕНЫ, потому что как мы ни гуляли там, как ни рушили законы там, все это мы делали ТАМ, как бы ни казалось нам, что мы бунтари, что мы свободны, мы все это делали ТАМ, потому говорили, например, мы свободны, и потому должны делать то и то, не понимая ТАМ, что или свобода, или долг, они друг друга исключают; или они ТРОИЦА, во имя ОТЦА И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА, ты понимаешь, что или они исключают друг друга, или они едины в своей одновременности, сразу, и да и нет, то есть они ПРОЦЕСС-ТРОИЦА-БОГ. Здесь, в этом дворе, по эту сторону СТЕНЫ, я все же хотел, чтобы они, жившие здесь долго, все же так или иначе вели себя, как те, что остались по ту сторону СТЕНЫ. Ты понимаешь? Я опять все же хотел, чтобы было изменено, улучшено то, что было ТАМ, по ту сторону СТЕНЫ, понимаешь; я никак не мог себе представить, что не смогу некоторое время думать и жить, ИНАЧЕ, СОВСЕМ ИНАЧЕ, то есть не подправлять или менять то, что сам оставил, что считал неверным и злым, и был готов ТАМ кардинально менять; и вот я пришел сюда, и начал свое сидение с уровня мыслей и понятий все тех же, понимаешь, тех же понятий по ту сторону СТЕНЫ. Это было, ты знаешь, очень серьезно, очень серьезно, творец мой, мне стало не до смеха, того веселого смеха, который был у меня всегда, который растил и убивал меня своей спокойной и ироничной отрицательностью.

Я вдруг ощутил в себе серьезность созидающего, это, вероятно, и есть первая стадия сумасшествия, первая стадия мании СЕРЬЕЗНОСТИ и созидания, мании Я.

Вначале у меня зрела нелюбовь и злость к ним, как же так, я осознанно решился на безумие, я САМ пришел сюда, а они, видишь ли, не желают меня знать и замечать. Это было ощущение из-за СТЕНЫ, и хотя, ты помнишь, мы вместе говорили, что заповеди ХРИСТА суть нравственны, и были готовы ТАМ любить и прощать своих убийц, но были готовы это сделать, ты понимаешь меня, были готовы это сделать лишь тогда, когда есть кто-нибудь рядом, кто заметит эту нашу ЛЮБОВЬ к врагам, и восхитится нами; здесь, по эту сторону СТЕНЫ не было никого, кто бы заметил мою любовь к этим тихим, которые не замечали меня, а потому были врагами мне здесь. По эту сторону СТЕНЫ не было, повторюсь, никого, кто бы мог или хотел заметить этот мой христианский подвиг, не было никого, разве что только я сам в себе, я сам внутри себя «Я». Что бы я ни делал теперь здесь, подумал я, здесь, по эту сторону, все будет тайной, никто не услышит и не поймет, кроме меня самого, поэтому, что бы я ни врал здесь, я буду врать лишь самому себе. Это было очень серьезное ощущение, творец мой, очень серьезное, очень незнакомое и непонятное, зрела жизнь быть, а НЕ КАЗАТЬСЯ. НЕ КАЗАТЬСЯ, понимаешь, потому что если ты и собирался КАЗАТЬСЯ все же самому себе, то ты собирался БЫТЬ, если понимал до конца, что нет никого здесь, кто бы стал смотреть на тебя и кричать тебе браво, или даже распинать тебя. Здесь все смотрят друг на друга с серьезным удивлением, понимаешь, вот пришел ДРУГОЙ, ИНОЙ, и это серьезно и удивительно, серьезно и удивительно до того, что я никогда не посмею СУДИТЬ ЕГО, так или иначе подчинять его себе, ведь он ИНОЙ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ, ОН – НЕ Я; потому я никогда не буду оценивать его, а буду серьезен и удивлен им постоянно, если, конечно, он о чем-нибудь попросит, то я уважу его просьбу, но сам никогда не буду лезть к нему, ведь он ИНОЙ, может, он-то и есть боженька, которого я так ищу, и который не придет, и не объявит, вот я, и вот настало царствие мое, а постепенно входит в каждого, и каждого постепенно меняет – рождает СЫНА. Это было очень серьезное ощущение и очень серьезное противоречие со всем тем, что я знал и шумел по ту сторону СТЕНЫ, о чем даже с УВЕРЕННОСТЬЮ шумел, с ЖАЖДОЙ шумел, но все же, творец мой, лишь по ту сторону. По ту сторону, потому что и жажда одобрения и жажда распятия все же была так или иначе жажда суда, суда иных, а это, как узнал я здесь, не от бога, не по его меркам; потому что, когда он создавал мир из себя, не было никого, кроме него самого, никого, кроме него и его желания исторгнуть из себя свое Я, родить из ОТЦА себя, себя СЫНА-МИР ИНОЙ. Да, подумал я, это похоже на что-то серьезное, на какую-то правду, но не надо торопиться, подумал я, пусть это шевелится во мне, пусть додумывает себя.

И моя злость и мое нетерпение к ним, носящим здесь мимо свои кресты, которые они сделали, сменилось удивлением и терпимостью, удивлением к ИНОМУ.

Я встал и пошел к помещению. Там было много комнат, и двери были неплотно прикрыты, и я вошел и нашел себе свою, в которой было тихо, и койка была свежа и нетронута. Я вошел туда, и это стало моим жильем; совсем чуть-чуть во мне было опасение, что придет какой-то хозяин, и прогонит меня, так как я вошел без его разрешения, без его суда, но потом и оно ушло. Я прилег и подумал, что мог бы рассказать кому-нибудь смысл притчи о КРЕСТЬЯНИНЕ И ПРИВРАТНИКЕ у Кафки, помнишь, но тут же улыбнулся опять этому своему желанию из-за СТЕНЫ рассказать кому-нибудь, кроме себя. Эге, подумал я, видно, они здесь оттого и улыбчивы, оттого и веселы, что время от времени смеются этим своим желаниям, таким же, какое пришло ко мне, желаниям рассказать кому-то, то есть опять-таки быть судимым или судить, коль скоро он будет с тобой не согласен.

Потом я уснул.

ВО-ИМЯ-ОТЦА-И-СЫНА-И-СВЯТАГО-ДУХА-АМИНЬ-ВО-ИМЯ-ТРОИЦЫ-АМИНЬ.

Я Аминь.

ФОМА Ноги, очень болят ноги, никак не заживают, давай немного постоим, или вот сядем здесь на землю. Наш сумасшедший дом заключил подряд с окрестными церквями, и верующим, стало быть, мы поставляем кресты, мы, понимаешь, не церковь, а мы, потому что мы их строгаем, – так говорят марксисты. Здесь есть один очень славный человек, который работает просто и хорошо, и смеется, смеется, ты знаешь; чего вы удивляетесь, люди, смеется он, мы, верблюды, очень выносливы, все верблюды, не говоря уж об альбиносах, к которым принадлежу я; я, альбинос Хаи, был единственным в Вифлееме, я знал там Марию, которая родила вам, люди, вашего бога. Он смеется, верблюд Хаи, над собой и над людьми, и над Марией, которая отравила его, ты понимаешь, она его отравила, чтобы женихи перестали иметь приманку, и полюбили бы ее саму, понимаешь?

Я Да, я знаю эту историю, знаю этого верблюда Хаи.

ФОМА Откуда?

Я Я придумал его.

ФОМА Странно все это, очень странно, и очень серьезно, так мне кажется. А как тебе?

Я Мне тоже, но иногда я все-таки здорово смеюсь и над собой, и над другими.

ФОМА С этим надо кончать, сын мой, то есть со смехом над другими, не надо искать их суда и не надо судить их. Если ты это поймешь, если это тебе ОТКРОЕТСЯ, то смейся над собой сколько хочешь, если, конечно, захочешь, если захочешь смеяться над собой, твердо зная, что никто этого не услышит, кроме тебя самого. Люди могут понять до конца, впустить в себя до конца, что они одни, что они одиноки, и что им можно уже перестать играть мистерию, потому что зрителей нет, лишь тогда, когда к ним стучится смерть, о, тогда они впервые делаются очень серьезными, очень серьезными, растерянными и одинокими; растерянность их от лености, потому что они ПОЛЕНИЛИСЬ приблизить к себе смерть много раньше, чтобы понять ее, и не пугаться, а одинокость, ну что ж, одинокость – это просто ощущение себя ИНЫМ, и если бы оно пришло к тебе пораньше и ты бы не ленился, то понял бы, что и здесь нет ничего страшного.

Когда я прибежал звать тебя на суд, помнишь, ты говорил со мной и с собой, пока мы ждали утра, ждали солнца, чтобы и мать наша могла прийти к нам присяжным; ты сказал, что хотел создать меня с жаждой ОСОЗНАННОГО БЕЗУМИЯ, помнишь? Скажи мне, ты знал ТОГДА, что ты предлагаешь, чего от меня хочешь? И сам ты это сделал осознанно, или как-то иначе?

Я Нет, Фома, я не знал точно, что это значит, я ОТДАЛСЯ, понимаешь, как женщина, отдался кому-то или чему-то, и мы, то есть я, отдавшийся, и это, что взяло меня, родили тебя, мой мальчик, родили и эти слова о ЖАЖДЕ ОСОЗНАННОГО БЕЗУМИЯ, понимаешь, я не знал, что это означает, я был в забытьи, я был женщиной, потерявшей память, может быть, он, мой тогдашний супруг, знал и понимал, но я не знаю и ЕГО тоже.

ФОМА Тебе не кажется, что и это очень серьезно?

Я Кажется, но я боюсь, что кто-то будет смеяться.

ФОМА Кто-то конкретный?

Я Нет.

ФОМА Кто же тогда?

Я Та самая ироничная объективность внутри, от которой спасался ты, помнишь?

ФОМА Если нет никого, кроме тебя самого, то нет и объективности самой по себе, это глупость, она ясна даже в простых понятиях языка, если все иные, если нет никого, как ты, то и объективность – это тоже ты, ты, который разложил себя, исторгая себя из себя прочь, разложил себя на себя – двоих вне, и себя изнутри. Здесь, творец мой, придет серьезность, потому что чего ж тут смеяться, когда ты решаешься на ОСОЗНАННОЕ БЕЗУМИЕ – решаешься исторгнуть себя из себя же, что может быть безумнее этой задачи? Но ты решаешься, твоя ЖАЖДА, которая тоже есть ты, решается, и все это ЕДИНО, понимаешь, оно и живо-то только жизнью в своей неделимости, понимаешь, ВО-ИМЯ-ОТЦА-И-СЫНА-И-СВЯТАГО-ДУХА-АМИНЬ, где святой дух твоя серьезность и желание исторгнуть себя из себя, желание разделить себя, умертвить себя, расщепить, чтобы родить другого себя, родить из себя-ОТЦА, себя-СЫНА.

Я понимаю, что решиться на это сейчас, когда ты уже давно и серьезно не один, а с людьми, решиться думать так и попытаться жить и страдать так, и покорно ждать, чтобы что-нибудь в тебе стало перестраиваться, перестраиваться-рождать-в-тебе-нового-нового-СЫНА-и думать о ДРУГИХ связях между людьми, которые есть уже давно, так же давно, как есть и я-человек, и эти связи так же давны, и уже кажутся незыблемыми, кажутся истиной самой, – я понимаю, творец мой, что решиться на это было бы БЕЗУМИЕМ. Но ты сказал ОСОЗНАННЫМ БЕЗУМИЕМ, и ты прокричал мне о боге во мне, ведь и его желание, когда он был один, исторгнуть себя из себя и сотворить другой, СЫНОВНИЙ, мир казалось ему БЕЗУМИЕМ, но он гордо пошел на него, ОСОЗНАННО пошел, а ведь его ощущение собственного БЕЗУМИЯ было много более серьезно, чем наше, ведь он был один, ему некому было крикнуть, что он плюет на ваш суд, люди, плюет. Никого не было вокруг, а плюнуть на собственный суд, когда он лишь для себя, а не для людей, как бы ты ни бежал их и не открещивался от них и не прятал его, этот суд, вглубь себя, плюнуть на такой свой суд было СЕРЬЕЗНЫМ ЖЕЛАНИЕМ. Но именно потому, что и эта серьезность, и это желание родилось в нем самом, ведь не было никого, кто бы мог его ему подсказать, ведь он был ОДИН, то и это желание был он сам, понимаешь, потому-то и есть бог-ТРОИЦА-ПРОЦЕСС-ОТЕЦ-И-СЫН-И-ДУХ-СВЯТОЙ-И-ВСЕЕДИНЫ.

Но все-таки ВСЕ люди, ни одному не удалось избежать, встречаются со своей серьезностью, встречаются с собой-в-себе-и-с-желанием-исторгнуть-себя-прочь-встречаются-с-собой-БОГОМ. Они, недоумки, называют эту встречу СМЕРТЬЮ, чего они страшно не любят, потому что ЭТО заставляет их все же перестать лениться, перестать жрать и ни о чем не думать, а лишь болтать на потребу таким же болтунам. Ну, что ж, они могут называть ЭТО как угодно, избежать все же СЕРЬЕЗНОЙ встречи с самим собой никому не удается, каждый начинает с охотой или неохотой эту страшную и безумную работу, эту свою последнюю работу, и как бы то ни было, он ее познает; очень устает, но все же серьезно и строго, спокойно и радостно его лицо, когда он эту работу выполнит; покойно и просто его лицо, как лицо мастерового, который трудно, но хорошо, сделал свою работу, и теперь может выпить и посидеть на лавке возле дома, или пойти на кладбище, чтобы собрать и сжечь мусор с забытых всеми могил, и смотреть на огонь, и думать о себе, и об огне, и щуриться, когда дым будет лезть в глаза, и незлобно прогонять его тихой рукой.

Эти последние слова Фома говорил мне прямо в ухо, я ведь нес его на себе, его, уставшего пробитыми стопами и безумной своей головой, я нес его, потому что, когда мы присели на землю, чтобы передохнуть, ВХОД остановился перед нами и тихо открылся войти. Фома рассмеялся, и я взял его себе за плечи, и мы пошли ходить, потому что Иосиф и Мария молились там на песке в Вифлееме, и мы не могли, мы НЕ СМЕЛИ им мешать и все ходили здесь, в Игнатовском, по кругу стены, пока есть силы, чтобы потом расстаться, чтобы Фома побрел сквозь ВХОД в свою комнату, а я в свою, чтобы и там сидеть тихо и ждать, пока кончат молитву Иосиф и Мария, и он, наверное, возьмет ее на руки, и понесет в Вифлеем, где старый Урия будет плясать и плакать от радости; наверное, все будет так, и мне надо быть наготове, чтобы все подсмотреть, чтобы все это захотеть увидеть в себе, и стать БЕЗУМНЫМ, чтобы исторгнуть этот мир, СЫНОВНИЙ мир мой из себя, и тем самым делить себя, изменять, разрушать и воскрешать одновременно, то есть просто и серьезно жить, жить-поживать-не-лениться, и делать свою работу Мы обнялись с Фомой у открытых ВОРОТ, он прошел туда, но ВОРОТА не закрывались, они, видимо, ждали меня, тем более долго ждали, что еще какой-нибудь час назад я бился о них, чтобы войти или перелезть, а вот теперь они открыты, и я не иду

Глава шестая

Она смотрела на свой живот

Где-то в середине их молитвы Хаи подумал, что теперь он может, наконец, уйти совсем, пойти догонять змей, которым не было дела до людских молитв, да и вообще до людей, среди которых они не жили, законов и страхов которых не знали, да и не хотели знать. Они смотрели спокойно на Хаи, молча и долго, словно взвешивая, сказать или не сказать ему свое удивление: ты живой тратил время на них, это еще можно понять, но сейчас, мертвый, отпущенный, что тебе до них? Но все же не сказали, побоялись обидеть Хаи, он ведь взял их с собой, этот альбинос, он добрый и умный; наверное, он знает что-то, чего не можем понять мы, что же лезть со своим вопросом и недоумением, и так ему трудно, наверное, ведь все же его отравили, да, все же это так. Змеи улыбнулись Хаи и ушли прочь, ушли, неторопливо двигая туда и сюда свое далекое и вечное знание этой дороги; э, Хаи тоже знает, не заблудится, это вспоминают все, когда выходят опять на забытую тропу. Все сделалось хорошо и просто, правильно все сделалось, собирался в дорогу Хаи, они узнали сейчас друг друга, она будет счастлива, Мария, и ты, хитрый белый альбинос, все ловко подстроил, и тут нет ничего страшного, что пришлось немного раньше умереть, все равно, мы уже долго умирали, чтобы вырастить людей, как и они долго умирают и еще будут бояться умирать, пока не вырастят ЕГО; они, люди, зовут ЕГО БОГОМ. Нет, тут вовсе нет ничего страшного, было немного пугливо, немного тело боялось боли, но зато теперь он, Хаи, хитрый старый альбинос Хаи, может резво и спокойно бежать по тропе, которая сама будет вспоминаться под ногами, спокойно и скромно бежать, потому что уж там собрались все прежние альбиносы, еще более белые, чем всегда, собрались встречать молодца Хаи, он знает это; пришли потереться ему горбатыми носами в брюхо, а он будет делать вид, что ничего не понимает, что удивлен, будет расспрашивать, за что такая милость ему, недостойному парню Хаи. И тогда подойдет ОЧЕНЬ БЕЛЫЙ верблюд и плюнет Хаи в пузо, и лягнет его под зад, и все будут смеяться и плакать, и Хаи дадут много кумыса и кислого вина, много-много, но уже без травы «тхе». Эх, как все славно устроилось, смотрел на Иосифа и Марию Хаи, как славно, что не забоялся он тогда своей боли, что не стал слушать свое тело, чего тебя слушать, горбатое облезлое диво, ты вон даже свою белую густую шерсть не могло сохранить, облысело все, как говорит Урия, к чертям собачьим, а туда же лезешь со своими советами; эге, лихо я тогда его обрезал, раз и все, большой я молодец, Хаи, очень большой и совсем не горбатый молодец, белый-белый густошерстый молодчик Хаи. Он смеялся и резвился, собираясь и прощаясь с людьми, смеялся, как маленький, доверчиво и без цели, а просто потому что очень ловко и смешно все это устроено в мире. Он повенчал их на прощанье и ушел, и тропа была твердой и упругой, и ноги забили свои шаги весело, строго и молодо, так лихо, что Хаи еле поспевал за ними, быстро-быстро учился этой новой ходьбе, а то ведь он почти все позабыл в своей жаре на земле, в ее текучих, без опоры, песках. Немного погодя, он остановился в последний раз, с трудом остановился, потому что тропа была хороша, по ней бы бежать и бежать. Он остановился и сказал, что ждет Урию; ты, Урия, приходи скорее, я тебя очень люблю, ты сделай, что надо для их обряда, Урия, и выходи на тропу, я тебя встречу и прокачу, Урия, потому что люди труднее всех вспоминают дорогу, некоторые, которые глушили свою память жизнью, и вовсе не вспоминают; ты-то, Урия, вспомнишь и, конечно, дойдешь куда надо, но лучше будет, если я встречу тебя, и подвезу. До свидания, Урия, я сделал все, что мог, чтобы Марии было хорошо, не серчай, что я тогда двинул тебя копытом по голове, двинул, быть может, сильнее, чем надо было для дела, но я просто, видимо, не рассчитал, я ведь все же верблюд, Урия, и я буду ждать тебя.

Потом он ушел.

Иосиф услышал какую-то большую тишину везде, стал искать, откуда бы это взялось, и увидел рядом с собой голую девушку, увидел свою Марию, потому что забыл, что он здесь, забыл, что он Иосиф, забыл, что рядом с ним его Мария и его лодка горит костром, все забыл Иосиф в своей молитве, и теперь вот опять, еще раз, сильно обрадовался, очень сильно, как никогда. Он встал, пошел поднять платье Марии, стряхнул с него песок, взял весло, которым рыл тропу для Хаи и для змей, сломал и бросил его тоже в огонь, а сам подошел к Марии, и стал натягивать на нее платье, неторопливо и умело, просто и гордо, как отец одевает мягкое тельце сына, или вот как зверь вылизывает своего детеныша, чтобы там не было грязи и чего-либо постороннего, отчего возможен зуд и болезнь. Платье было сшито просто, мешком, потому одевалось легко, и Иосиф гордился этим, вот какая она у меня, Мария, умная и ловкая, вот сшила простое и красивое платье, которое легко одевается, и, хихикнул уродец, наверное, легко снимается; ишь ты, блядун нашелся, подумал Иосиф и расправил складки сзади, поставил Марию на ноги. Она осталась стоять. Вот, стоит, подумал Иосиф, молодец какая, пряменько так стоит, это ж надо, какая она у меня умелая, все может, вот стоит себе и стоит, дышит, умеет. Он обошел Марию кругом, стал перед ней, и она его увидела. Здравствуй, сказал Иосиф, здравствуй, я – Иосиф, который хотел построить деревянный дом и ловил лодкой дерево в самом Иордане, вот она, моя лодка, горит себе хорошо, я костер из нее поджег, а то было не видно тебя, да и дорогу Хаи было плохо копать. Давай-ка, Мария, залезай ко мне на спину, я тебя понесу, а то дорога дальняя нам, ты не ела, трудно будет идти, давай вот сюда залезай, это моя шея, ты садись на нее, а ноги твои я возьму покрепче и побегу, а ты, чтобы не упасть, держись за мои волосы, дергай их сколько надо, потому что они крепкие и сгодятся для этого дела. Может быть, ты, Мария, хочешь что-нибудь сделать перед дорогой, так ты пойди туда, за огонь, ничего видно не будет, не бойся, да я еще и отвернусь; кстати, я пойду умоюсь к воде, а то, знаешь, я плакал тут, пока ты спала, и песок налип на меня, я пойду, а ты сделай, что тебе надо, и жди тут меня, у огня, я теперь буду возить тебя вместо Хаи, и плакать ты можешь теперь в меня, как в него; ты не огорчайся, так ведь всегда бывает, когда маленькая, плачешь в верблюда или в козу, а когда большой становишься, то или в песок, или, если есть кто, то в него. Ты так считай, что у тебя есть в кого плакать; это буду я, Иосиф, плачь, пожалуйста, в меня, сколько хочешь, а то песок ведь скрипит на зубах, а это нехорошо, неприятно и нездорово. Если я буду долго мыться, а тебе уже надоест, ты крикни, эй, Иосиф, хватит там тебе мыться, мне надоело тут одной быть, пошли-ка, Иосиф, домой, и я сразу приду, и мы пойдем.

Про Марию говорили разное. Говорили, что Иоаким и Анна, ее родители, долго не имели детей и потому, когда зачали, решили посвятить дите богу, и Марию еще совсем малышкой, года, кажется, в три, отдали к Захарии на обучение, к первосвященнику Захарии, которому Урия однажды дал по роже, когда увидел, как тот мучил девочку, внучку Урии, которую он любил больше всего на свете, даже больше Анны, своей дочки. Вот тогда-то и хотели осудить Урию фарисеи, и Хаи двинул ему копытом по голове, потому что осудить-то они решили проще простого: взять да и отравить, если не замолчит, если не перестанет смеяться и бить Захарию при встрече, а то тот, такой важный, когда учил в синагоге или дома, мельчал весь и сникал, когда понимал, что надо будет выйти на улицу, где стоит Урия со своим проклятым белым альбиносом, который умеет смеяться в голос, когда Захария семенит быстренько прочь, чтобы Урия не догнал его и не поддал в зад, крича что-нибудь ласковое и участливое, вроде, что вот давай я тебя ускорю, Захария, а то ты что-то совсем не можешь быстро бегать, и сердце у тебя может лопнуть от страха, а ноги все равно не бегут. И проклятый верблюд начинал смеяться, и евреи, которые только что боялись его, Захарию, тоже начинали смеяться, смеяться-избавляться от страха. Говорили, что маленькая Мария однажды укусила Урию, когда тот смеялся над Захарией, укусила и тихо-тихо стала смотреть на Урию, на своего деда, у которого из пальца выходила кровь. Она стала смотрела, и Урия смотрел на нее, и в их молчании приходило осуждение Урии, зачем ты так же борешься с ним, с Захарией, как и он со мной и с другими? Зачем становишься с ним равным? Ведь если ты ударяешь его, считая, что он неправ, то и он ПРАВ тогда, ударяя меня и тебя, если имеет силу? Зачем даешь неправому Захарии ПРАВО считать, что каждый на его месте вел бы себя не иначе? Я всегда прощаю Захарию, когда он ломает меня, совсем маленькую трусливую Марию, и он, Захария, боится меня, а тебя не он боится, Урия, а зад его, только зад Захарии боится тебя, дедушка.

Говорили, что Урия тогда, после этого их молчания, стал перед ней на колени и стал молиться ей, как богу, и все тогда стали смеяться над ним и ругать, что он делает, не имеет права, нарушает старик законы, и те же евреи, которые смеялись вместе с ним над задом Захарии, хотели побить его камнями за молитву, его молитву к ней, к Марии. Говорили, что потом Захария не выдержал ее постоянного прощения и первым стал кричать, что ее надо отдать замуж, чтобы ушла она из учения, а Иоаким и Анна брели уж тогда по тропе Хаи и змей, и Урия, безумный Урия, пришел к воротам школы вместе с Хаи, и Хаи отплясывал какой-то странный танец печали, чтобы развеселить Марию, чтобы, быть может, она заплакала, как плакала до трех лет, пока ее не отдали к Захарии. И вроде Мария, когда увидела этих двух стариков, старика Урию и старика Хаи, когда увидела их смешной печальный танец, то плакала в шерсть Хаи и Урию дергала за бороду. Ей было тогда лет тринадцать-четырнадцать, и скоро стали говорить, что Урия дает за ней верблюда Хаи, а верблюды вообще редкость в Вифлееме, а еще и альбиносы, а еще и такой выучки, как Хаи. Э, про всех говорят разное, когда тебе дают от ворот поворот, чего там, и он, Иосиф, тоже говорил про одну, с которой у него не получилось, что она плохая, что ничего не умеет по этому делу, что он, Иосиф, хотел было ее поучить, да не стал, уж больно несмышленая. Чего там, про всех говорят разное, если тебя не очень гладят по шерстке, а если еще и верблюд вот-вот уж был близко, и уплыл прямо из-под рук, потому что ты рожей не вышел или нет у тебя сердца, а есть только эта штука между ног да желание запрячь Хаи и стать торговцем или заставить его плясать всякие танцы на площади перед евреями, а потом только собирать медяки, да приходить пьяным к жене, и штуку свою вперед выставлять. Э, пустое это, пусть говорят, что хотят, он, Иосиф, даже и слушать не станет, может, конечно, сначала будет бить в смерть такого говоруна, но потом, наверное, будет жалеть его только, вот ведь что человек над собой делает, какую в себя ложь допускает, чудак, зачем он так над собой, зачем, он ведь не рыба, которая откусила тогда Иосифу палец, сделала тогда ему в товарищи уродца, а сама уплыла. Э, чего не наговоришь, когда вот все вроде рядом, а срывается, вон и уродец даже болтает невесть что про платье, а ведь он его, Иосифа, плоть и кровь, значит, это сам Иосиф болтает, только прячется, будто бы это уродец. Пусть говорят, кому охота, жалко их, а так пусть себе. Я-то знаю, какая она у меня, вон, наверное, уже там боится одна у огня, а не зовет, как я велел, дает мне поплавать и подумать немного, дает мне попрощаться с рекой, с которой у меня много переговорено, и которую надо уговорить не сердиться, потому что я теперь ведь не буду сюда приплывать, надо объяснить реке, что и как получилось с Марией и почему я сжег лодку и весло; Мария знает, что это надо сделать и не зовет меня, как я велел, потому что очень хорошая и понимающая она у меня, чего там, ясное дело, вода, видишь сама, какая она, как мне случайно досталась за что-то и зачем-то, видишь, я же не могу без нее, а ты, вода, без меня сможешь, так что не сердись, должна понять, что я ведь все же человек, а не песок или камень, или трава в тебе. Я сейчас, когда вылезу, подведу ее к тебе, река, чтобы ты посмотрела на нас двоих, какая мы удачная пара, чтобы поняла, что мы не можем друг без друга, что это было бы неправильно и неумно не сделать из нас такую хорошую пару, зачем тогда надо было Хаи умирать, уходить, он ведь позвал меня, ты же знаешь. Да и тебе она, Мария, нравилась, ты же щекотала ее, когда она в тебе плавала, давала ей свою влагу и свежесть, чтобы смыть песок и заботы. Чего там, ты брось это, я же знаю, что ты всю ее обсмотрела, всюду похолодила, так чего там дурака валять, мне ведь тоже очень этого хочется. Так что ты, река, оставайся тут, теки себе, не грусти особенно, мы к тебе сына принесем мыть, обязательно покажем, что случилось из нашей пары, что получилось третье. Ну, я пойду, а то видишь, какая она у меня, стоит там себе у огня, а меня не зовет, знает, что я о ней думаю и что как закончу все дела, так сразу приду к ней, помнишь, как змеи ждали Хаи, а потом пошли себе, зная, что когда Хаи закончит свои дела, тогда тоже пойдет на тропу и быстро их нагонит. Ну, вода, давай, вот я открыл глаза, плыву в тебе с открытыми глазами, смотрю на тебя всю, чтобы запомнить надолго. Ну, прощай пока.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.