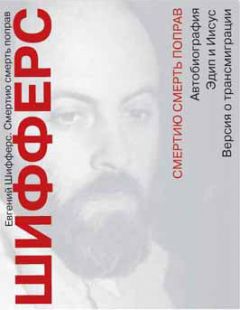

Текст книги "Смертию смерть поправ"

Автор книги: Евгений Шифферс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)

Старик раздумчиво отошел от Эдипа и подошел лизнуть свою ПЕЧАЛЬ, и лизнул, и та задрожала, вот-вот, видишь, она дрожит, хорошо дрожит, пусть будет так. Он порыл немного землю рогами, немного почистил их от крови, приготовился побежать. Эдип стоял и знал, что старик сейчас побежит в ПОСЛЕДНИЙ раз, он стоял и вспоминал змей, и не грустил, что сейчас все будет кончено, он вспоминал, как они, маленькие змейки, особенно та чернявая, пугали его, они вились вокруг камня своими телами и сдвигали его на Эдипа, и камень падал вниз, а ЭДИП опять мочился с перепуга, СТОП. Холодный спокойный СТОП, только не торопиться, все ясно, все ясно, все ясно, Эдип прилег на все свои четыре лапы, опустился и стал искать своими плохими передними тяжесть камня, нашел и прилип к нему своими открытыми стопами, своими дырами взял камень в себя. И замер.

Старик увидел, что Эдип прилег на все четыре, э, совсем плохо ему, совсем испугался, можно бы и прогнать его, да, он надоел мне, и бабы смотрят, надо кончать все это, побегу. Старик закричал дико и протяжно, смертно закричал старик, и побежал на Эдипа, и бабы бросили хрумкать траву, и стали смотря-смотреть. И тогда Эдип встал. Он встал на свои длинные задние и поднял в своих плохих передних кусок скалы, он поднял его, потому что не мог не поднять, потому что камень скалы стал его пробитыми руками, побратался с ними, и Эдип опустил его на ножи старика, когда они должны были убрать его, Эдипа, прочь из этого мира.

Сделалась большая тишина.

Тихонькая тишь-тишина.

Старик был убит сразу и навсегда, ему все казалось, что он еще бежит и бежит, и пришелец совсем рядом, и надо только вытянуться хорошо и достать его ножом, старик тянулся, тянулся-потягивался, и никак не мог дотянуться. Его это немного злило, но как-то несерьезно, без злобы, а даже вроде с некоторым удовольствием и ватностью во всем теле, вроде бы в тебе злятся неторопливо белые облака в жаре, которые низко приходят в долину, и старик нюхает их, бедолаг. Вот и сам он делался сейчас таким бедолагой, ватным и неторопливо-добрым, и кто-то его уже щекотно нюхает тоже; старик засмеялся, потому что никто не может НЕ ЗАСМЕЯТЬСЯ от щекотки, засмеялся добро и хорошо, потянулся еще раз, чтобы, быть может, все-таки достать до Эдипа, потянулся, встретил в этом потягивании детскую сладость и лом во всем теплом теле, и запах матери, и тихий говор близких, которые уже встали и идут на работы, а тебе еще можно полежать немного, и свет негромкий горит в комнате, и тихие шорохи уже не страшны. Старик потянулся всей этой детской сладостью и затих.

Эдип упал на старика вместе с камнем, потому что камень был очень тяжелым, а руки Эдипа были уродливы и слабы, были плохими руки Эдипа. Уже опуская камень, Эдип знал, что останется жить, и это знание победы и избавления от страха и напряжения последних часов повалило его тоже вслед за тяжестью камня вниз, и он покорился, и голова его лежала сейчас на вздрагивающем теле старика. Голова Эдипа лежала прямо на том месте, где у старого козла было сердце, которое сейчас торопилось сделать последние удары, чтобы Эдип услышал их, чтобы сравнил со своими, раз он такой молодец, раз умеет кое-что соединять в некую связь; сердце старого козла крепилось изо всех сил, и стучало, стучало-стучало урок ученику Эдипу. Эдип слушал. Тепло, которое было в старике, его стучание внутри о чем-то, его мягкая шерсть, его СЛАБОСТЬ в сонной недвижности, его покой и детскость радостного обмана всех, – все это прокалывало Эдипа, острыми шипами входило в него, входило и не уходило. Эдип погладил старика своими копытцами, погладил, прося прощения. Потом он уснул на старике, и проснулся не скоро, проснулся, потому что услышал крик баб, и увидел над собою их блестящие морды и нищую мольбу о весне.

Старик к этому времени остыл и стал неудобным и противным, чтобы спать на нем, очень неудобным и очень холодным, очень жестким стал старик, а бабы над ними очень мягкие и очень теплые, и ждущие Эдипа, а старик замкнулся сам в себе, и до Эдипа, молодого Эдипа, умного и сильного, и, если надо, доброго и нежного, до любого Эдипа старику не было дела. Вот ведь как, подумал Эдип, вот ведь как несправедливо все это, я его не добивал, а даже жалел плохими руками, а он молчит и твердеет, будто это я хотел его убить, а не он меня, а-а, пусть лежит тогда здесь, и пусть тоже смотрит, если сумеет, конечно, как я буду нежен с его бабами, пусть лежит и смотрит, если хочет, нечего было лезть, если ты старый и дурной, нечего лезть убивать безоружного, он всегда ведь, добрый и безоружный, найдет в последний миг себе подспорье, найдет и убьет тебя, если ты выведешь его из себя. Вот ты вывел меня из себя, старик, и я убил тебя, хотя был совсем безоружный, убил, потому что ты хотел убить меня, и потому еще, что ты очень страдал, старик, очень страдал, потому, видимо, и издевался над собой, надо мной и над бабами, потому и мучил нас всех, что очень страдал, а сделать с этим ничего не мог. Вот, я сейчас все это так думаю, потому что у меня нет сил встать от тебя, нет сил сделать все то, что ты делал при мне с бабами, делал при мне, ЖИВОМ, нет сил сделать того же при тебе, уже МЕРТВОМ. Не могу, мне кажется, что тебе это будет очень обидно, и еще, мне кажется, что я не смогу это вообще делать при зрителях, быть может потому, что ты это делал ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ, для меня, приговоренного тобой вначале смотреть, а потом умереть; и ты научил меня, старик, не делать этого никогда на народе, хотя еще немного времени назад я не знал этого в себе, ведь ту, первую, которая так и не шевельнулась ни разу, ту, первую, я хотел взять в себя при всех, но это было до твоего урока, старик. Вообще, должен тебе сказать, что солнце со своим теплом и светом мне в глаза, звезды с их паутиной ночью, умение вечно задирать голову, далекие, а не близкие запахи земли, эти короткие передние, – все это, старик, как и твои пляски, многое мне открыло, старик, многое, чего, как мне простучало твое торопливое сердце, ты не знал совсем. И вот я бежал, бежал и весна била меня спереди и сзади, била нещадно, как она бьет до черных синяков снег, била и гнала по тропе запаха сюда, где много баб и где старый ты, и где моя штука, где боль моя найдет радостное успокоение, старик, и это будет на пользу весне, она тоже затяжелеет жарким летом и хлебом будущим от наших криков. Она гнала меня, старик, и вот я пришел, вот я победил тебя по ее закону, вот гудят надо мной бабы, и я ругаю тебя, что ты холодный и противный, ругаю, чтобы встать и насытиться бабами, и не могу, старик, потому что ты лежишь здесь, и тебе будет обидно, что они забывают тебя во мне, обидно, что я победил тебя, старик, и я не могу встать, не могу, не хочу поднять голову от твердой твоей жизни, старик. Нет, я бы встал, старик, встал и сделал бы с ними все, что надо, старик, даже если бы ты по-прежнему лежал, я бы встал и все это сделал, если бы мне была ОХОТА, старик, если бы было желание. Но его нет у меня, старик, у меня нет простого весеннего желания, старик, оно ушло вместе с тобой, старик, и я не победил тебя, слышишь, во всяком случае не победил в том смысле, который в него вкладывал ты, и я, да, да, и я еще час назад, до твоего последнего урока, до урока твоего сердца, которое торопилось что-то мне простучать, и успело, старик, успело, успело твое сердце преподать мне этот большой урок, очень большой, много больший, чем змеи и весна. И вот я лежу на тебе, бабы наши стонут вокруг, стонут запахами и тоской, а я не ХОЧУ ИХ, старик, я не могу встать от тебя, я буду лежать здесь, и это не потому, старик, что я чистоплюй, нет, просто у меня пропала охота до них, старик, пропала охота до всего этого дела; надо шевелиться, надо вставать, надо подниматься на мои длинные задние, подниматься от умершего тебя, нет, мне неохота все это делать, пусть себе орут тут, я их не слышу Эдип отвернулся к стене от баб, отвернулся-устроился поудобнее на старике, на твердой своей подушке-думке. Сердце старика уже не стучало, но жизнь в нем шла, там что-то по-прежнему суетилось у него внутри, что-то по-прежнему пахло, и это что-то не проходило бесследно для Эдипа, не проходило мимо него, потому что он был открыт всем этим запахам и звукам, он все вбирал в себя, всему и от всего учился. Потом он повернулся опять к старику, потому что не мог лежать под его, старика, взглядом в затылок, он повернулся к старику и стал смотреть ему в глаза, и что-то видел там, что-то двигалось там, входило в Эдипа болью и сладостью, так сильно и хорошо входило, что он лежал и лежал, смотрел и смотрел, и никакая сила не могла бы его оторвать от глаз старика, никакая сильная сила. Он лежал и смотрел, и опять, как когда-то очень давно, стал поглаживать старика своим копытом. Бабы на все это глядели, бабы пугались всего этого. Что же это такое, мы вот хотим, весна, помочь тебе, и себя мы хотим спасти, весна, и вот есть молодой среди нас, молодой, хорошо пахнущий, которого бы надолго хватило, а он лежит обнявшись с убитым старым и смотрит, смотря-смотрит в его мертвые открытые глаза, что же это, весна, что же это, нам этого не понять, мы боимся этого, весна. Вот солнце ушло и опять пришло, а он все лежит с ним, уже третий день лежит, и все смотрит, не ест совсем, а все смотрит и смотрит, словно там утоляют голод ему, он все смотрит и смотрит, и не шевелится вовсе, и так уже четвертый день, весна, и пятый, что же это, весна, что же это, он ведь тоже умрет там, а как мы останемся одни, где нам искать себя и где взять нам солнце такое, которое есть у тебя, весна, которое всегда брюхатит тебя, весна, всегда, как же быть нам, а, весна? Пять дней не встает, и пять дней не открывает обнимки своей, так лежит все время, не спит ни разу, мы и ночью смотрели за ним, он и ночью глаза старика ласкает.

ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ИРИНА-ПЕЧАЛЬ-МОЯ-МАТЬ-МОЯ-И-ЖЕНА.

Ирина встала со своего камня и пошла к ним, к этим двоим, которые лежали молодоженами уже пять дней и пять ночей, и никто из них не хотел вставать; Ирина, ПЕЧАЛЬ МОЯ, пошла к ним, потому что не могла не пойти, она шла к ним, и бабы давали ей дорогу, потому что боялись ее, она ведь знахаркой была и смеяться умела сама с собой. Ирина шла к этим двоим и не знала, что она сделает, когда подойдет, не знала, а просто шла, потому что не могла не идти. Она присела возле них, прилегла возле них, и немного лежала молча, и не шевелясь. Никто из двоих не прогнал ее, а словно ждал даже, что вот когда-то к нам, двоим, придет и третья, придет наша Ирина, ПЕЧАЛЬ НАША. Она лежала рядом с ними и молчала рядом с ними, и сердце ее молчало с сердцем старика и тихонько, чтобы не нарушать этого молчания, болтало с сердцем Эдипа. И сердце старика подсказало Ирине, что делать. Она стала тихонько лизать глаза старика, тихонько расчесывать его ресницы, белые и длинные, как это делала она много раз при его жизни, она расчесывала его ресницы, тихонько-тихонько прикрывала она глаза старика. Потом закрыла их совсем, но они топорщились назад, потому что глаза мертвым надо закрывать, пока они теплые, так они и застынут, глаза, закрытыми, и не будут потом открываться. ПЕЧАЛЬ положила на глаза старика, которые она закрыла, но которые щекотали ее белыми ресницами открыться опять, груз своей щеки и свои глаза для Эдипа, чтобы он мог смотреть и смотреть, раз он такой глазастый. ПЕЧАЛЬ подменила глаза старика на свои, и стала ласкать ими Эдипа, жалеть стала ЭДИПА, что вот он убил, и вот теперь мучается. Иногда ПЕЧАЛЬ хотела достать Эдипа своим теплым языком, но не доставала, потому что язык был короткий, а Эдип лежал далеко, она не доставала до Эдипа, и смеялась этому, и Эдип тоже раз или два хихикнул, потому что это было очень смешно, когда показывался язык и прятался, и потому еще, что Эдип был маленький, ведь ему не было и двух лет, и потому, что язык ПЕЧАЛИ напоминал Эдипу чернявую змейку, он был такой же теплый и верткий, такой же пахучий нежностью к Эдипу, только КРАСНОЙ ЗМЕЙКОЙ был он. Раз или два хихикнул Эдип, а потом и много больше. А потом ему захотелось в этом смехе есть, и так как здесь теперь был страж старика, хороший страж, который старика не обидит, это видно было по тому, как нежно и не противно закрыли ему глаза, – Эдип встал и пошел в сторону, чтобы найти травы и воды, нашел их, стал есть и пить.

Глава двадцатая

Переписка с друзьями

Москва, К-9, до востребования, Е.Шифферсу.

Москва, «Новый мир», В.Непомнящему.

Уважаемый товарищ Шифферс! (К сожалению, до сих пор не знаю вашего отчества). Прежде всего, приношу извинения по поводу того, что так задержал это письмо. Прочесть и обдумать вашу «Автобиографию» было, в определенном смысле, не таким уж легким и быстрым делом. Еще труднее что-либо написать об этой вещи.

Я дважды прочел ее – прочел с полной отдачей и с напряженным увлечением, напряженным в двух смыслах: смысле увлечения и в том смысле, что написанное вами воспринимается (особенно поначалу) с некоторым усилием. Кое-где, правда, увлечение ослабевало – и не только по вине читателя, это было там, где стремясь дойти до последней клеточки мысли, вы мельчите ее шаг на мно-численные шажки, и там – особенно во второй части, – где вы несколько теряете непосредственность и начинаете, в некотором роде, эксплуатировать свой стиль.

«Автобиография» произвела на меня очень сильное впечатление – и самим жанром – если это можно назвать жанром, – и той, по пушкинскому выражению, «суммой идей», которую она в себе заключает. О вашей талантливости я уже вам писал, да вы и сами это знаете. Но когда я говорю, что писать что-либо о вашей вещи крайне трудно, я не имею в виду оценки. ЧТО писать, ЧТО говорить ПО СУЩЕСТВУ? Говорить, что в символе веры, в том мироощущении, которые изложены вами, есть нечто действительно новое, незнакомое нам в качестве цельного МИРООЩУЩЕНИЯ, и все это изложено в крайне субъективных формах, формулировках и терминах? Да, конечно.

Или – что во всем этом есть нечто неожиданно знакомое многим в качестве стихийного ОЩУЩЕНИЯ, есть холодящее дуновение какой-то неосознанной большинством и ДОВОЛЬНО ПРОСТОИ реальности? И это будет верно.

Что вы в своей книге пытаетесь создать некую законченную, исчерпывающую концепцию бытия и человека – исчерпывающую до такой степени, что сама эта концепция должна становиться уже как бы реальнее самой реальности? Вероятно.

Или – что ваше ЗНАНИЕ о человеке и жизни, знание, в котором много ужасающе бесспорного, – есть лишь часть знания, НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ реальности?

По-моему, да.

Что книга ваша есть некое выношенное и выстраданное УЧЕНИЕ? Возможно. ИЛИ – что в этом учении – если порыться в истории философии, религии и литературы от древних времен и до наших дней – далеко не все ново? Тоже правильно (тем более, что вовсе не оригинальность ваша цель, а истина, и, вопрошая Акутагаву с его «Муками ада», «Зубчатыми колесами», «Диалогом во тьме», «Жизнью идиота» и пр., вы сами даете один из точных адресов). Вся трудность высказать мнение о вашей книге состоит в том, что равно бессмысленно и спорить с ней и не спорить. Иными словами, можно одновременно и соглашаться с вами и не соглашаться. Обсуждать СУЩЕСТВО ваших взглядов можно, на мой взгляд, только в том случае, если не просто В ЧЕМ-ТО соглашаешься с ними, но если В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ ТАКИХ ЖЕ, но не согласен с отдельными частностями. Иными словами, нужно для этого переместиться в ваше измерение из своего, «человеческого» (человеческого в вашем смысле). Нужно не просто понять природу того измерения, в котором мыслите вы (а мне кажется, что я ее понял), но сделать его СВОИМ. На это пока что вряд ли многие способны – хотя не могу быть твердо убежденным, что в настоящем и будущем вы останетесь одиноки, ибо ТАКОЕ мироощущение – конечно, не ваша прихоть, а черта реальности. Пока же, применительно к нашему разговору, можно сказать, «каждый из нас верит только себе, если вообще умеет веру».

Другая трудность заключается в том, что – как мне казалось и кажется сейчас – ваш талант (повторюсь) не совсем литературного рода. Книга ваша – вряд ли художественное произведение, произведение прозы, это философский трактат в форме прозы, а не искусство, и обсуждать ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ достоинства или недостатки ее (вы ведь в данном случае имеет дело с лит. – художественным журналом) просто смешно: художественных задач «Автобиография» (независимо от вашего желания) перед собой не ставит. В качестве же философского трактата книга СЛИШКОМ ЛИТЕРАТУРНА, и в этом парадокс. Может быть, это не недостаток, а как раз достоинство (в другом измерении), может быть, это как раз некии новый жанр, но вряд ли хоть один наш печатный орган возьмется сейчас за то, чтобы сделать этот жанр достоянием широкой публики… На «евангелие» же ваша «система» при всей ее впечатляющей силе и – во многом – истинности, все-таки «не тянет», кроме того, времена новых евангелий прошли – или еще не наступили. Если же это – действительно «евангелие», «учение», – то тем хуже для него, как для произведения, претендующего на опубликование. Как бы то ни было – и вы, вероятно, сами это «про себя» знаете – ваша книга (при всем том, что никакого политического криминала в ней нет) – книга не для печати.

С искренним уважением В.Непомнящий.

Москва, «Новый мир», В.Непомнящему.

Москва, К-9, до востребования, Е.Шифферсу.

Уважаемый товарищ Непомнящий, ваши оба письма были мне большим подспорьем, потому что все мы воспитаны в жажде судить и быть судимыми, даже если суд приговорит к побиению камнями. Ваш же суд удивительно уважителен и мягок, потому еще раз, примите мои благодарности.

1. Предлагать «Автобиографию» для печати в литературно-художественные журналы мне необходимо, чтобы хотя бы жить надеждой, пока читают разные умные люди, на получение денег. Откровенно говоря, я думал, что «Новый мир» может что-нибудь придумать в этом плане. Пытаться продать то, что написано не для продажи, а по невозможности не написать, есть мой удел, и тут нет никакой гордыни, а только большое желание иметь минимум, чтобы попытаться закончить «ТЕУРГИЮ», где «Автобиография» лишь первая и самая несерьезная часть. Раньше я зарабатывал режиссурой, но сейчас это почти невозможно.

2. Думаю, что с определением жанра нет никаких трудностей, то, что получается, очень напоминает (я снимаю вопрос о качестве) МЕННИППОВЫ САТИРЫ, где снимается парадокс литературности и философичности, и где, кстати, область морально-психологического эксперимента не только допустима, но и необходима для философствования НА ПОРОГЕ. Об этом очень четко писал в своих работах о Достоевском и Рабле М.Бахтин. Новизны тут, как вы сами понимаете, нет никакой, скорее седая архаика.

3. К своим литературным способностям я отношусь с юмором, потому спасибо вам за некоторую серьезность к написанному, она, естественно, переносится и на автора, и помогает писать дальше, ибо, не имея срока договора, а вместо него смесь иронии и печали, работать КАЖДОДНЕВНО трудно, а в экстатике спасения все утомительнее и утомительнее, тут, видимо, необратимый процесс.

4. Сейчас пишу вторую часть: Эдип и Иисус. Политического криминала там тоже нет, а возможности напечататься, вероятно, еще меньше.

Всего вам доброго,

Е. Шифферс.

29 января 68 г.

Глава двадцать первая

Тотем

Потом ПЕЧАЛЬ встала от старика, потому что его глаза больше не хотели открываться и не шевелились под ее щекой, а тихо и покорно умолкли, успокоились, стали недвижными и прохладными. ПЕЧАЛЬ видела, как Эдип ел траву и пил воду, видела, как он искал что-то все время на земле, но делал это плохо, потому что забыл запахи, быстро уставал на четырех ногах, так как длинные задние начинало сводить судорогой, распрямлялся, и совсем терял запах, который, быть может, начинал вспоминать; он постанывал, и ПЕЧАЛЬ узнала по этим стонам и по его тыканью туда и сюда, что он ищет траву ясенец, чтобы поесть ее, чтобы избавиться от боли, которая сидела в Эдипе, да, да, он ищет траву ясенец, он откуда-то знает, что так делали критские козы, и вот ищет ее, а запах стал плохо понимать, потому что голова его теперь больше открыта солнцу, чем земле; ПЕЧАЛЬ пошла к Эдипу, стала с ним рядом и быстро нашла эту красноватую травку, дернула ее бережно из земли, словно прося прощения, что прекращает ее ради Эдипа; положила перед ним. Он съел эту траву, и боль, которая сидела птицей на яйцах у него внутри, поднялась и ушла куда-то, и он вздохнул хорошо, правда, не совсем до конца, потому что птенцы его боли все еще остались в гнезде, и будут расти и расти, он знает это, но вот сейчас пришло успокоение, и спасибо тебе, ПЕЧАЛЬ, спасибо за траву, которую ты нашла мне. Эдип нагнулся и потерся головой о бок своей подруги, это была незнакомая ни ему, ни его спутнице ласка, простая ласка; вот видишь, я трусь о тебя щекой, видишь, как ты нужна мне, потому что с многими я могу делать то, что делал старик, но с очень немногими могу я тереться щекой о щеку Они, эти два ОВНА, ушли от стада, пока искали траву и пока пили холодные ручьи, и пока искали тепло в шерсти друг друга, они ушли далеко от стада и солнце ушло вместе с ними, потому что была весна, и потому что солнце знало, давно знало, что когда-то такое случится и ему, солнцу, надо будет согреть вот таких, как следует согреть, чтобы все же сквозь боль и боль смерти старика ПРОГРЕЛОСЬ в них желание, нежное желание, но все же желание. Они ушли от стада далеко, и солнце ушло вместе с ними, и оно грело их, оно краснило их кровь друг к другу, оно грело радость ПЕЧАЛИ, что этот, которого она ждала давно и даже как будто знала всегда, уходит вместе с ней, а не прыгает на нее при всех, о, это ее желание быть одной со своим другом, одной, без зрителей, одной, чтобы не бояться показать всю свою нежность, которую всегда сдерживаешь, когда кто-нибудь слышит или видит тебя, это желание дрожало в ней морозной дробью в жаре солнца, которое ушло с ними и спускалось сейчас к ним все жарче и жарче, неторопливо жарче, постепенно открывая им самих себя, постепенно открывая в них яму холода, которую всегда надо будет пытаться закрыть-закопать, но никогда не суметь сделать этого до конца, потому что яма бездонна, ненасытно бездонна и беспокойна. Потом они остановились и напряглись, и души их рвались прочь из мохнатых шкур и рвались прочь к ЕДИНСТВЕННОМУ, который стоит рядом, к ОДНОМУ, конкретному ОДНОМУ, а не ко всем подряд в длинной очереди.

Потом Эдип покрыл свою ПЕЧАЛЬ.

И ему захотелось это сделать еще раз, и он сделал, и было очень хорошо и ему и ей.

Но, видно, трава ЯСЕНЕЦ не слишком хорошее средство для Эдипа, потому что он ведь уже не просто критский козел, он ведь уже ДРУГОЙ, и ему нужно другое лекарство от боли, которая опять открыла клювы, и птица-мать кормит птенцов, и крылья раскрыла копьями в сердце и печень Эдипа. Когда он делал ЭТО со своей ПЕЧАЛЬЮ, его вновь ударил запах, потому что он был близко к подруге, ближе, чем к земле, его ударил запах, знакомый запах, и он увидел белую овцу с печальными глазами и маленького малыша, который встает перед ней на плохие тонкие задние и вертит короткими передними перед носом, он увидел в этом своем запахе ее жаркое и покорное счастье, он увидел в своем запахе ее робкие соски для него, ее белое молоко для него, ее тепло. Это видение пробило Эдипа еще большей болью, чем открытые глаза старика, в которые он смотрел, и в которых видел, как старик подходит к нему, маленькому, и бьет его, и тащит сбросить с горы вниз, бросает, и он, Эдип, падает в страхе куда-то.

Запах и боль от его подруги, от его ПЕЧАЛИ, кормилась и крепла в Эдипе, он помнил, что нежность его с подругой была приятным облегчением, и искал ее еще и еще, но в каждой следующей встрече приходила к нему вместе с забвением и облегчением колкая память о чем-то, что вертелось в нем, что кружилось перед глазами в запахах, что рвало глаза и закрывало от солнца, от боли его и тепла его. Так он бился над своей ПЕЧАЛЬЮ, бился и не находил успокоения, а наоборот, все больше и больше открывал дыру в себе, и крученый ветер в ней, и стон в ней, и смех, и скрежет зубов. Его подруга уже давно узнала его, да, да, это был тот самый малыш, который веселил ее, который был сделан из нее, который вылезал из нее криком и стоном, а потом лился белым молоком и нежностью к нему и к старику, который сейчас умер, а тогда очень похоже пах, да, да, старик пах точно так же, как этот пухлоногий, который потом куда-то исчез, и которого она часто видела перед собой, и с которым игралась на тропах, и тосковала в ночах без него. ПЕЧАЛЬ была рада встрече, и была рада, что он увел ее от всех, и она может показать ему, как благодарна и сколько в ней нежности. И она старалась, а Эдип все больше и больше открывался болью к ней, потому что тоже вспомнил ее, он уже точно знал, что это то самое существо, которое кормило его, которое грело его, сушило его, когда он мокрый и дрожащий вылез под это солнце, да, да, это она, так в чем же дело, почему же нет у меня радости, а есть какая-то щемящая невозможность, что же это, почему, ведь это существо знакомо мне, мне хорошо с ним, так откуда же боль, зачем она, и зачем все стоит и стоит у меня перед глазами в этой боли старый старик, который ищет моей смерти, и бросает меня прочь вниз, и опять замерзаю я в мокрых ручьях, В МОКРЫХ ВОДАХ МОИХ, и некому меня облизать-просушить; и вот я встретил существо, которое мне помогает, которое нашло травку, так почему же нет во мне благости и покоя, а бьется молодой стаей птиц, крикливых птиц с цепкими когтями, боль во мне и слезы, и стон мой к ней. Эдип встал и отошел, он мычал и страдал от холодной дыры в середине груди, он мычал и искал что-нибудь, чтобы убрать из глаз белую овцу и малыша с нею рядом и старика, который идет к этим двоим и лижет МАЛЕНЬКОГО и влезает на белую овцу, и отталкивает маленького, чтобы не мешал. Эдип вытирал этих троих из своих глаз, он бил по глазам короткими передними, но не мог достать их, катался по земле и мычал, мычал тоску свою; потом он увидел небольшое дерево с низкими ветками, сухими ветками, черными руками в весне, он тронул их вначале случайно, когда катился в стоне прочь от своей ПЕЧАЛИ, но так как он умел запоминать разные случаи и делать кое-какие выводы, как вот с камнем и стариком, и так как ветки царапнули его по глазам, убирая его тоскующую боль и ТРОИХ на поляне, убирая-заменяя острой и сильной раной, то он пошел к этим протянутым черным рукам другой жизни, прося у них пощады и избавления. Он подставил к ним близко свои глаза и надавил их, выдавил их прочь из себя, принял острую невозможность боли и забылся в крови своей, смыл своей красной водой, мокрой водой из глаз белую овцу, малыша у нее в сосках и старика, который лижет их двоих, выстирал их из глаз.

Потом, с просохшими простынями глаз, он стал звать к себе свою подругу, он кричал ее своим рваным мычанием, он звал ее, именно ее, а не просто шумел от боли, он звал ее, рвался к ней из себя наружу: М-М-М-А-М-М-А-МА-МА-М-М-М-А-А-А-МА-МА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МАМА-МА.

Этот крик поднял меня с постели ночью, и я побежал по снегу в Игнатовский веселый дом, потому что кричал мне Фома, звал он свою маму, а ведь знал же он, что она стала лучом солнца теперь, знал ведь он об этом, а так по-звериному звал. Я бежал к нему очень быстро, хотя уже совсем не могу бегать, и даже вязанку дров не могу принести, чтобы не задохнуться сердцем; но сейчас я знал только то, что мне надо успеть к ФОМЕ, ведь он говорил мне ВНАЧАЛЕ, что не выбраться ему из нашего представления ПРЕЖНИМ, что не выбраться ему живым, и вот теперь он кричит ночью о маме, он сводит себя с ума, а я бегу и бегу, и молю Господа только об одном, чтобы дал бы мне силы добежать, чтобы уж потом разорвал мне сердце морозом, потом, когда я прижму к себе Фому, когда обнимемся мы и будем готовы в путь, который каждому предстоит, когда спеленаемся нашими простынями.

Я Ну что с тобой, Фома, что с тобой?

ФОМА Ты успел, это хорошо. У меня уже не было сил держаться, и я закричал, потому что я попытался ПРОНИКНУТЬ в них, в Эдипа и его мать, и я уже не ПРЕЖНИЙ, творец мой, я уже БЕЗУМНЫЙ. Но еще есть немного сил у меня, ОСОЗНАННО БЕЗУМНЫХ сил, и потому я кричу, потому кое-что все же поймешь ты. Нужен другой язык, творец мой, другой, ЭТОТ не годится, НАШ не годится, чтобы что-то понять до конца нужен язык БЕСКОНЕЧНОСТИ, БЕЗРАЗДЕЛЬНОСТИ, понимаешь, и дело не в других словах, нет, вполне хватит и этих, дело в смысле их, творец мой, дело, ты прости мне некий ученый толк, дело В ЭТИКЕ этих слов, другие жизни должны быть у них в нас, понимаешь, иначе нет спасения. Быть может, я беру слишком много на себя, потому что я не СМОГ НИЧЕГО УЗНАТЬ ДО КОНЦА, понимаешь, ничего, а другой, возможно, узнает, но Я говорю о НЕВОЗМОЖНОСТИ что-либо прояснить, пока не изменится внутри нас жизнь слов, и их рождение, и их непрерывность хотя бы в стихе, ведь древние говорили паутиной стиха, где ритм и слово хоть что-то открывали в своей совместности о бытии, о сущем, потому, я думаю, они и смогли хоть что-то узнать о мире, хоть малую малость, которой, правда, хватает на все наши следующие века, хватает, не правда ли, ибо чем отличается Гераклитово знание об огне от наших идей о первичном огненном шаре. Но этого мало, даже древнего слияния ритма и слова мало, чтобы узнать в себе бесконечность. Я понял, или мне показалось, что я понял, как Эдип начал добывать нам слова, и как ПРОИСХОДИЛО это рождение, какую нравственную муку несло каждое слово за собой, потому что оно открывалось молитвой об искуплении человека за вину, которую он вершил не по своей воле, но искупление за которую взвалил на себя; но, творец мой, язык, НРАВСТВЕННЫЙ ЯЗЫК ЭДИПА, это не наш язык, не язык человеков, которые будут искать потом вечно вещное доказательство вины и изменят язык в корне, договорятся о конвенциях, о границах, и будут убивать нарушителей конвенции за непонятность, за нарушение границ.

Творец мой, мне осталось совсем недолго, мне сейчас невозможно трудно говорить, потому что я сам ОСУЖДАЮ СЕБЯ СТРАХОМ на безумие, вот в чем большой грех всех людей, они даже смертями своими, которые дают мне разум и жизнь, обрекают меня на рабство или на СТРАХ ПЕРЕД СУМАСШЕСТВИЕМ, который и сводит с ума в конечном счете, потому что воспитан ты всеми людскими веками на послушании, на ожидании СУДА ОТ ДРУГИХ, и ты ничего не можешь с этим поделать, ибо если тебе удалось избавиться от страха их ЖИВОГО суда, то тебя загонит в веселый дом собственный МЕРТВЫЙ ИХ СУД. О, я понимаю, что хотел сказать РАСПЯТЫЙ, когда говорил, что не надо судить и не будешь судим сам, о, я понимаю, но слишком поздно, слишком поздно, творец, слишком поздно.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.