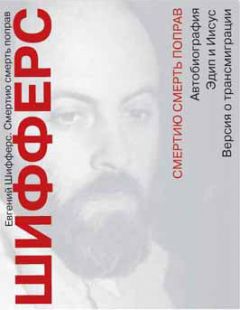

Текст книги "Смертию смерть поправ"

Автор книги: Евгений Шифферс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)

Иосиф вышел из своей воды и пошел к костру, где стояла его Мария и ждала, и подняла подол своего платья, чтобы вытереть лицо Иосифу, и он уткнулся-согнулся в колени, чтобы ей было удобно, чтобы не очень высоко поднимать простое узкое платье.

Потом они пошли. Именно пошли, пошли рядом, потому что Мария сказала, что Иосиф давно не ходил много пешком, а все разъезжал на своей лодке по реке в поисках дерева на дом, и что ему будет трудно дойти даже самому, не только что нести ее, Марию, на руках. Все это она говорила так, чтобы Иосифу не было обидно, чтобы как-нибудь не скребнуть в нем его мужское, говорила неторопливо и словно прося совета у Иосифа; и это было сказано так хорошо, что Иосиф совсем не ощутил в себе потребности кем-ни-будь казаться перед Марией, казаться сильным и смелым, или еще каким; он подумал, что, быть может, она права, он не знает своих ног уже долго, как, скажем, он знает руки и сердце, так пусть же будет так, как говорит Мария, это совсем не обидно, давай пойдем рядом, и спасибо тебе. Они шли долго по той же тропе, по которой шел Хаи и змеи, и Ноги Марии. После трети пути Иосиф вновь открылся своей нежностью Марии, вот, какая она у меня, как все правильно предусмотрела, вот уже сейчас мои ноги стали плоховать и я сам-то с трудом иду, а обещал ей, что побегу с ней на плечах, вот ведь от какой лжи и позора она меня, моя Мария, спасла. А Мария, видно, знала эти его мысли, потому что он был открыт, расщеплен к ней, Марии, – Мария присела на песок и сказала, что хочет отдохнуть, и пусть он сядет рядом с ней, пусть сядет вот сюда, она посмотрит на него, на своего Иосифа, которого почти и не видела. Иосиф сел и вытянул горячие ноги, а Мария утерла ему влагу с лица и лба, утерла своей ПРОХЛАДНОЙ ладонью; вот, какая она свежая и ПРОХЛАДНАЯ, она совсем еще не устала, она обманывает меня, чтобы я отдохнул. Потом Мария положила его ноги на свои поднятые колени, чтобы кровь от стоп убежала и сменилась новой, свежей и сильной, и стала трогать набрякшие жилы и мышцы ног Иосифа, стала их гладить и твердо разгонять сгустки усталости в них, возвращать им подвижность и жизнь. И все это она делала так не обидно, что Иосифу опять не хотелось кем-ни-будь казаться перед ней, а наоборот, опять пришло доверие усталого человека, который не стал бы врать себе, если бы он был один, а тихо бы постарался отдохнуть в недвижности. Иосиф отдал свои усталые ноги СВОЕЙ Марии, и у него не было желания защищаться перед ней, оправдываться, искать ее суда, господи, думалось ему, неужели, господи, это так и будет всегда, так просто и так хорошо, как будто я совсем один в трудной дороге, и мне не надо будет никому никогда врать, не надо будет никем казаться, ведь не стал бы я одевать маску перед самим собой, когда трудна дорога и время трется внутри меня в смерть, и нету зрителей. Вот, вот, она, моя Мария, не зритель, на утеху которому я вьюсь на ковре, она не зритель, она – я, она вместе со мной, она-мое-самое-хорошее-и-простое. Иосиф устроился еще поудобнее, совсем как в самом первом детстве, еще внутри своей матери, свернулся, прикрыв руками уши, заснул усталый и спокойный, и вздрагивал во сне, и не просыпался в испуге, что кто-то все это видит, что это может испугать или не понравиться.

И вся эта ночь, и его слезы над Марией, и огонь, который он разводил много раз, сжигая и дрова, и лодку, и весло, и Хаи, и эти две змеи, которые умеют ждать, и особенно та, которая испугалась встречи, и выгнулась в лук, и песок, и глаза Хаи, и вода, которая осталась, и ноги, которые устали, и это покачивание, которое откуда-то взялось в нем, словно он в своей лодке на Иордане опрокинулся лицом к небу и затих, все это никак не должно кончаться, вот только, видно, Мария скучает одна на песке, раз-два, это чудесное покачивание туда-сюда, пусть оно будет подольше, потом он расскажет о нем Марии, он знает, что она поймет, что не будет на него сердиться, на его хитрость не просыпаться, хотя уже давно пора.

Мария несла своего Иосифа на руках, несла уже очень долго, иногда встряхивая его, когда он неудобно сползал у нее с рук, она несла его очень долго, всю свою эту жизнь, все свое детство у Захарии, все капли крови из прокушенного пальца Урии, всю свою прежнюю жизнь в Анне и Иоакиме, и еще дальше и дальше, о чем она не могла бы сказать словами, но что знала всегда, и что знал всегда Хаи, который вернулся со своей тропы и отдал своей Марии горб, и она не брела с Иосифом по песку, а ехала между двух горбов Хаи, который вез их по простой тропе, бросив свою, которую он так ждал и искал; это не ее ноги обжигал песок, а четыре ноги Хаи поднимали столбики пыли, и кружились водой, убирая воронку следа, чтобы никто и никогда не узнал, что он, Хаи, подвез Марию и Иосифа до Вифлеема, чтобы след не раскрыл свой секрет.

В Вифлееме было разгульно и пахло горелым пресным хлебом, ячменным хлебом, который раскатывали прямо на песке в свой праздник опресноков евреи. У первой улицы, которая обращена к Большим Пескам, сидели Урия и Захария, они смотрели неотрывно в песок, и были так стары и так много знали, что не двинулись, не пошевелились, когда увидели Марию и на руках у нее Иосифа, а старого верблюда Хаи не увидели, да и не стали искать глазами, что вроде отстал он в дороге, может бежит где-нибудь сзади. Урия придвинулся ближе к Захарии, и не вставая обнял его и заплакал, и Захария тоже заплакал, радостно заплакал, потому что эти слезы открывали ему, Захарии, что он всегда любил Урию, но что-то всегда в законах или еще где-то заставляло Захарию врать себе, не любить Урию, и сам Урия думал сейчас о том же, и еще он опять ясно вспомнил, как тогда Мария укусила его и молчала ему о его неправде. И тогда Урия пошел ей навстречу в коленях, пошел, твердо зная, что и Захария, первосвященник Захария, которому он не раз давал под зад, идет след в след с ним, как шли первая и вторая змея, идет тоже коленями прогнутый, в неясной и озаренной молитве к этой девушке, которая несла своего ребенка Иосифа на руках, и капельки радости и усталости блестят у нее на губе. Мария увидела их издалека и не удивилась, словно всегда знала, что так и будет, что не могло быть у нее, у Марии, иначе. И евреи сбежались вокруг, и бросали в них зерна ячменя, но делали они все это молча, без воплей своих и криков, быть может, потому, что Иосиф все еще спал и они боялись его разбудить, быть может, оттого, что Мария открылась им своей незащищенной любовью ко всем, такой обнаженной, что все это поняли и притихли, испугавшись и ничего не смея. Мария подошла спокойно и строго к своим старикам и тихо вложила в протянутость их рук своего Иосифа, и ничего не было в этом движении Марии кроме осторожности не разбудить уставшего Иосифа, который плакал над ней у огня в темноте.

И одна старая змея и вторая старая змея взяли к себе Иосифа.

Глава седьмая

Тотем

Я Ну, что ты, Фома, что?

ФОМА Мне очень трудно, творец мой, очень трудно, почти

невозможно, очень трудно и одиноко, я совсем еще ничего не сумел. Все во мне плачет слезами, слезы текут из нелепых моих пальцев, плавят невозможность в ненужность слов, их мертвечина течет из меня, плачет мной. Я пришел в этот сумасшедший дом, но, боже мой, разве знал я, что самый страшный суд сидит во мне, которого я не знаю, и который там, в далекой долине, верно такой же зимой, как эта, начал свою борьбу за жизнь во мне, и он сам сведет меня с ума моими слезами и страхами, сам убьет себя, пожертвует одним, лишь бы не стали явью слов те дела, которые они заключили делать той весенней тропой, когда Эдип узнавал, что убил отца своего. Я не могу, творец мой, я никак не могу бежать в себе суеты, бежать собственного суда, который слезы мои и печаль моя о земле.

Видишь ли, творец мой, я никогда уже не смогу, как Эдип, или как безумный, всерьез быть ОДИН, понимаешь, я не смогу уже теперь никогда остаться один, понимаешь, во мне всегда уж теперь есть собеседник, который, быть может, любит больше молчать, чем я, но и плачет и рвет меня в клок своим проклятым молчанием; ведь человек, тогда и стал человек, когда он узнал себя в себе, узнал кого-то другого в себе прежнем, нашел собеседника, нашел с кем вести диалог. Вот в это одиночество БЕЗ СЕБЯ, мне никак и не влезть, творец мой, никак; я могу понять отделенность себя от других людей, могу принять такое свое одиночество, но стать одиноким совсем, одиноким без самого себя я не могу; и жизнь моя плачет внутри от этого желания, она, жизнь, знает, что это безумие всерьез, из которого не выбраться, а ведь мне, творец мой, убийца мой, надо познать это одиночество зверя, это одиночество без себя, без Я, чтобы понять и прожить первый страх первочеловека, который узнавал, как что-то в нем рушилось с криком и болью, как что-то в нем говорило, что вот я теперь есть в тебе, слышишь, я, другое, которое не ты есмь. Мне никак, все никак и никак, мне никак не стать Эдипом, потому что его страх и его грех я могу записать лишь словами, которые он исторгал из себя и которые потом мы стали гордо называть своим языком, и им же гордо судить о прошлых темных нелюдях. Все внутри плачет свою память обо мне, таком, который был человеком, ибо, творец мой, нам это надо с тобой знать, мне не выбраться с этой тропы ПРЕЖНИМ, живым, как прежде. Я почти все понимаю, что и как идет во-вне-меня, и, ей-богу, мирюсь с этим миром без меня, где не вовремя я поселился, но одиночество без самого себя, которое должно зреть во мне, чтобы кое-что разузнать о собственном рождении, убьет меня, сын мой, писатель мой дорогой.

Я Что же делать, Фома, что же делать, что же делать нам с тобой?

ФОМА Умирать.

Я Умирать?

ФОМА Умирать и, если можно, спокойно; многое узнав и записав, чтобы другой после тебя, или ты сам, который ЕСМЬ, уж больше не боялся смерти своей, потому что ее нет; это мы должны разузнать с тобой, и умереть мы должны, творец мой, чтобы всем рассказать, что смерти нет. Только ты не торопи меня и себя, нам не надо бояться страха своего, не надо казаться храбрецами, потому что мы не хотим никого судить, так зачем же КАЗАНИЕМ своим мы уж судим их, вершим, что они не поймут нас, и прикидываемся гордыми и сильными? Научиться бы плакать на улицах, не стыдясь своих слез, хорошее бы это было дело, ей-богу; мы вечно друг друга судим, хотя говорим лишь о суде над убийцей, или над сильно на нас непохожим.

Я Фома, боже мой, Фома, что я наделал, зачем я создал тебя.

ФОМА Э, сын мой, брось ты эти штуки, хотел бы я посмотреть на тебя, хотел бы увидеть, как бы тебе удалось не НАЗВАТЬ меня, если я уже давно ЕСМЬ. Ты меня не создал, творец мой, ты меня назвал, обозначил, не ты, так другой, назвал бы себя Фомой, брось ты это, покорись, о чем хлопочешь, ведь я только сейчас сказал тебе, что нам не надо никем КАЗАТЬСЯ, нам надо суметь БЫТЬ, и СТАТЬ, а ты опять гонишь назад суету, словно не вместе мы хоронили мать мою и не вместе подслушивали ее разговоры СОРОКА ДНЕЙ? А ведь она не уставала повторять, и ты хорошо это записал, чтобы покорился Фома, покорился, чтобы бросил суету свою; ужли, мальчик мой, не устала в тебе ложь?

Я В ее голосе была только чистота смысла и чуть маленькое эхо, чистая чистота смысла и печальное эхо, чуть удлинняющее слова, вот и все, что было в ее голосе; там не было страха, не было обольщения, ничего там не было, кроме самого смысла, Фома. ФОМА Да, да, и ведь и ты, и я, мы могли услышать ее только ЧЕЛОВЕЧЬИМИ словами, правда, только ими и никакими иными, потому что других у нас нет, и смысл в них был тоже только наш, ЧЕЛОВЕЧИЙ, без нас, таких как мы есть, хороших или плохих, он был бы другим, ИНЫМ смыслом, иным миром, писатель мой, поэтому и я, который хочет стать Эдипом, первым, буду говорить обо всем лишь этим языком, который ему, Эдипу, был неведом, который он рождал для нас своими многими детьми, и потому все же не смогу я рассказать всей правды об Эдипе и о мире, который ракрылся ему. Это я понимаю, до конца понимаю, но что-то хочет внутри свести меня прочь с ума, плачет обо мне, отпевает меня, ибо знает откуда-то, что никогда я не успокоюсь, что мало мне будет вечно человечьих моих слов.

Я С богом, Фома, с богом, в далекий путь.

ФОМА Давай присядем на дорогу. Вот так, подожми-ка по выше ноги, чтобы вернуться. И чуть-чуть, хотя бы малую малость, давай помолчим.

Снег приходил в долину и говорил, что стаду надо уходить вверх, в горы, где есть трава и тепло, немного горьковатая трава, но все же трава. Этот уговор о том, что снег будет приходить сюда в долину, был подписан между ним и стадом давно, никто не знает когда именно, но все его чтут свято, все знают, но команду дает лишь вожак, который ест снег, пробует его холодноту, и там, уже внутри себя, в кишках, получает ответ о точном дне отхода, который он всегда старается оттянуть, оттянуть как можно дольше, потому что именно в эти дни начинают вставать на ноги дети стада, ломко стоять, падать, если их не держать с обеих сторон. Вероятно когда-то стадо сделало что-то хорошее снегу, потому что он не устает приходить и звать в отход, хотя хозяин стада, все тянет и тянет; никто не знает, что именно было раньше в долине, чем так привязался снег к стаду, но все любят снег, хвалят его за несердитость и терпимость, за понимание их беды с детьми, которые только-только обсыхают к этим дням, а о дальней дороге в горы приходится лишь крепко вздыхать, столько будет с ними мороки, вон смеются своими носами к тебе, снег, и ты таешь на их тепле, прости уж ты их, несмышлей. Мы сделали себе шерсть, снег, она стала густой, почти такой же белой, как ты, или как альбиносы, слыхал о таких, снег, о белых-белых козлах без рогов, и с горбами на спине? Говорят, что и мы когда-то были такими, но что вроде разделились уговорами, что вот ты будешь говорить нам и мы будем уходить в горы, потому мы и стали меньше, а они уходят куда-то в другое место, и как будто им нужны вот такие длинные ноги? Эге, ты смеешься, что я разбавляю тебя беседой, что вроде не понимаю, что надо уходить уже, но что делать, снег, вот с этими малышами, которые совсем не могут идти и по долине, не то что вверх и вверх, вверх, где горькие травы.

Хозяин ел холодный белый снег, ему уже не доставалось травы, как ни мерз язык, и все внутри живота холодело в крике уходить, холодело холодным снегом, белой-белой травой белело, и хозяин пошел к тропе; он уходил, что сейчас будут кричать бабы, потому что многих детей, которые не окрепли и не смогут бежать по тропе, придется оставить здесь, и они исчезнут куда-то, потому что весной, когда он приведет стадо назад, их уж не будет, и о них никто не упомнит, вот разве снег что-нибудь знает и прячет, может, он выпивает козлят, снег, и в этом их тайный сговор? Но, видно, и снегу весной приходится туго, он весь чернеет, рвется зубами, уходит, и стадо ждет большое желтое солнце, и желание ждет здесь стадо, когда он, хозяин, ходит от одной просящей к другой, и помогает им, и себе помогает, потому что солнце и в нем рвется наружу, плавит и в нем холод снега и горькость травы, плавит голод помощи своим бабам. Он шел не оглядываясь, стараясь не слушать крика стада, где были тонкие и были зрелые голоса, он шел просто и расчетливо, потому что дорога грозится дальняя, а сил нет, и тепла нет, и только белый снег внутри живота.

Глава восьмая

Переписка с друзьями

Москва, К-9, до востребования, Е.Л.Шифферсу.

Ленинград, К-9, до востребования, И.Е.Маркову.

Женя, это очень верно про мое прекраснодушное желание все поскорее определить-закрыть-умертвить-успокоиться, мне, наверное, уже никогда не вырваться, это единственная форма пожирательства, которая меня насыщает, я знаю, что есть и другие, но для меня они, как сырое мясо для кролика. Единственное, что я хочу добавить – такая готовность стабилизировать-канонизировать-пресекать происходит не от незнания вечной трагической отрицательности бытия, а наоборот, от слишком ясного и полного ощущения его трагической неизбежности. То есть, как ты сам говоришь, материя знает, что будет отрицаться и, напрягая все защитные силы, противится этому, канонизирует, стабилизирует, строит домики в хаосе, и только ее вечная борьба и обеспечивает бесконечность Процесса, именно ее, потому что отрицательность пребудет вовеки, а ее-то может и не хватить. Тебе же кажется, что данный процесс конечен, что материя, наконец, поддастся, бросит сопротивление и настанет переход в иное качество, и может быть, ты и прав, но ясно, что пока, именно в интересах процесса, материя будет давить и душить твое забежавшее вперед сознание, потому что для нее это как бацилла чумы. Призыв поддаться отрицательности, услышанный и воспринятый сейчас, означал бы преждевременный паралич, ибо ты напрасно обобщаешь свой опыт – тебя бытие спасает от паралича гордыней преступности, но стоит этому чуть распространиться, стать правилом, и гордыня исключительности исчезнет, спасительной подхлестывающей силы не останется. (Я пытался как-то изобразить это в хромом дачнике, в Романе Сергеевиче, но мне почти никто не поверил.) И эта живая материя будет давить тебя не только запретами, затыканием рта, высылками, – я вдруг с ужасом понял и свою роль в этом деле, она действует на тебя и через меня, через мою к тебе любовь, соблазняет тебя стать понятным хотя бы мне, а ведь для этого тебе приходится говорить понятным мне языком, становиться на тот же путь определения-закрывания-умерщвления-успокоения. Коварство неописуемое! Перечти свое письмо – оно ПОНЯТНО, иррациональное становится в нем предметом исследования, а исследование уже доставляет удовольствие. Наверное, настройка системы, которая есть ты, на проявление требует абсолютного одиночества, а я превращаюсь в провокатора, в высококвалифицированного агента, посланного, чтобы разрушить это одиночество, помешать системе настроиться, и в этом смысле, еще более понятными становятся слова Христа, что враги человека – домашние его. Крупнейшей ошибкой материи в этом деле является то, что она не дает мне достаточно денег, чтобы я мог спокойно писать тебе длинные, обволакивающие, затягивающие обратно в живое, коварные письма, а обрушивает на мою голову бесконечную цепь мелких халтур, так что я могу писать тебе только урывками – сделай все возможное, чтобы она (материя) поплатилась за свою скаредность. Обнимаю тебя, твой «домашний»,

твой Игорь.

5.11.67

Ленинград, К-9, до востребования, И.Е. Маркову.

Москва, К-9, до востребования, Е.Л.Шифферсу.

Игорь, это очень хорошо, что мы с тобой встретились на земле, очень хорошо, что судьба свела нас достаточно нейтральными и независимыми друг от друга в скотском своде государственных зависимостей, как славно, что ты литератор, а я, так или иначе, философствующий, как славно, что и ЭТО различие и независимость совсем лишает нас цеховой ревности, и мы можем стремиться понять друг друга, подлавливать друг друга в славные добрые сети, хихикая от предвкушения, как они ловко будут разгаданы. Ты прав, для моей настройки на расшифровку бытия, моего делания бытия, необходимо одиночество, но одиночество странное и сложное, почти невозможное: мне надо учиться думать и желать в мире, где никого нет, кроме меня, то есть нет СУДА, кроме собственного, нет желаний, кроме собственных, ведь нет УЖЕ или ЕЩЕ никого вокруг, только Я-ОДИН. Это удивительно сложно в моих философствованиях, но наша переписка отнюдь не эта моя настройка, так что не лови меня на том, чего нет, а пиши мне, если будет охота, твои обволакивающие письма, которые мне большая подмога и в размышлениях и в физическом одиночестве, которое ПОКА тяготит меня изрядно.

Мои размышления вертятся уже года полтора вокруг ТРОИЦЫ, вокруг этой странной новой молитвы – Во имя отца и сына и святаго духа.

Все мои отдельные размышления (скажем, учение об Исходе в смерть) так или иначе были частичками моих раздумий о ТРОИЦЕ, я думал, осознанно и последовательно в бодрствующем сознании, вскакивал и записывал то, что текло из меня по какому-то почти психопатологическому зову, что я успевал или не успевал занесть на бумагу. «Автобиография» писана в большей своей части по этому зову, и ты прав, называя это полубезумным самоизвержением, где частичка «полу» есть дань твоей буржуазности и любви ко мне. В прошлом письме мы договорились, что «извергать» это я мог лишь посредством тех слов и букв, которыми владеет человек. К чему я все это веду? Быть может, к тому, чтобы еще раз вызвать твой упрек о моих хлопотах о месте наверху? Что ж, я готов его принять, тем более, что готов и это место быстренько отдать кому-нибудь другому, оно совсем не так весело и хорошо, то есть можно просто сказать, что его нет, нетути-хе-хе.

Итак, я – ОДИН, я – БОГ. Кругом никого нет. Как известно, я решил создать Мир, откуда же его создать, если вокруг никого нет, да и стоит ли, если все равно опять-таки никого нет, кто бы похвалил или обругал, словом, так или иначе отметил, ОСУДИЛ (не суди – да не судим будешь). Итак, я один, и во мне желание создать мир. Создать я его могу, естественно, если вокруг никого нет, только из самого себя. О, мое желание должно быть поистине безмерным, чтобы решиться все же ИСТОРГАТЬ СЕБЯ ИЗ СЕБЯ. Ведь это значит родить сына, дать ЖИЗНЬ СЫНУ, который опять-таки Я САМ, но ведь это и убить, УМЕРТВИТЬ, ИСТОРГНУТЬ КАКУЮ-ТО часть из себя, стать САМОУБИЙЦЕЙ. И это проклятое желание, которое тоже ведь Я, тоже из меня, раз никого нет вокруг, раз я во всем. И первый крик о ЖИЗНИ исторгнутого Я из МЕНЯ есть и первый крик о СМЕРТИ, так как и сын станет отцом, будет исторгать себя из себя. Поэтому, Игорь, нет ЖИЗНИ И СМЕРТИ, есть ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ, называй это как хочешь, для людей лучше называть это жизнью и сказать им, что они бессмертны, потому что СМЕРТИ нет. Во имя отца и сына и святаго духа (что есть это странное желание) – которые ЕДИН БОГ. Что же это? Это – ПРОЦЕСС, который один и есть вечная субстанция, неделимость, формула Эйнштейна и формула Планка, и соотношение неопределенностей Гейзенберга-Дирака. Мои сознательные поиски у греков и индусов, у евреев и христиан, сравнительный анализ их символики, поиски в Е=МС2, что никогда не уловимо в малых точностях, потому что сразу же М=Е/С2, и этот процесс перехода невозможно установить, и записать-то эту формулу надо бы было, как ЕДИНОЕ ЕМС2, без всяких знаков равенства, записать формулу ТРОИЦЫ, формулу БОГА-ЖИЗНИ-ПРОЦЕССА. О, а исторгнуть себя из себя, когда никого нет, кто бы похвалил тебя, это большая гордыня, и желание должно было быть сладострастным, и ты назвал его в прошлом письме: СЛАДОСТРАСТИЕ СМЕРТИ, ИСТОРЖЕНИЯ, ЧТОБЫ РОДИЛОСЬ ДРУГОЕ. Итак, думаю, что бог-процесс, это ничто, это функция. Люди всегда хотят стать богом, но никогда по своей ОСОЗНАННОЙ воле им не становятся, ибо любить врагов своих как себя, это любить смерть так же, как жизнь, это быть процессом. Быть процессом, то есть вечным изменением, вечной потерей, ничем. Потому уж лучше мы будем греховны, виновны, грязны в грехе, но все же КЕМ-ТО, а тебе, боженька, мы помолимся, как идеалу. Я думаю, что вся этика людская, так или иначе сводится к этому единому вопросу, вопросу о ЖИЗНИ И СМЕРТИ. Думаю, что если бы была с достаточным основанием вскрыта адекватность, единость этих понятий, то можно было бы поговорить всерьез об истинности заповедей, простейших заповедей Христа. Я пишу сейчас странную книгу об Иосифе, который мне кажется странно серьезной личностью, Иосиф, МУЖ Марии, ЭТИЧЕСКИ настолько недосягаем, что я до сих пор удивляюсь ему: ведь он видел живот Марии, сам он не спал с ней, и поверил своему СНУ, что она зачала от господа бога. Воистину, он был единственным верующим, и он дал людям Христа, потому что даже «не знал» жену свою Марию, до рождества Христа, ИНОГО.

Когда кончу книгу, а она в многих планах, там и Фома сидит в сумасшедшем доме и что-то вещает оттуда, похожее на христианские заповеди, – когда кончу, думаю написать в ЮНЕСКО, которая орган ООН, и предложить медикам и психологам, которые думают о сходных проблемах ТРОИЦЫ-ПРОЦЕССА, подумать над похожестью разложения-ИСТОРЖЕНИЯ материи в энергию по формуле Эйнштейна при половом акте и при акте смерти. Думаю, что эту энергию смерти можно измерить.

И еще. Я тут собираю кое-какие статистические данные, так вот, все эти одинокие, все эти забегающие вперед, – сократы, платоны, Эйнштейны, шопенгауэры, гегели, канты и прочие, в количестве до пятидесяти человек, жили в среднем 75–80 лет строгой, простой, аскетической жизнью. Думаю, что попав во власть ПРОЦЕССА, приблизив его к себе, они перестраивались психофизически, САМОВОСКРЕШАЛИСЬ, и принимали свою чашу с ядом с твердой уверенностью СОКРАТА – с хорошим человеком ничего плохого случиться не может. Это к тому, что материя пусть не очень боится этой бациллы чумы.

Обнимаю тебя, целуй Машку. Да, если вдруг решишь приехать работать сюда, то на моей половине еще комната и кухня, могу, думаю, что не откажут, поговорить с хозяевами, если тебя это заинтересует. Женя.

Помнишь у Матфея: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел Я,

НО ИСПОЛНИТЬ».

14.11.67.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.