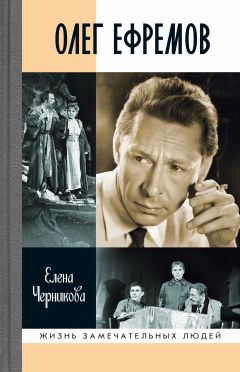

Текст книги "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)

С того солнечного дня и выходит на четыре forte главная партия судьбы Олега Ефремова: возглавить МХАТ – для театральных игроков – это примерно то же, что возглавить СССР для политических. И если создание молодежной студии с трогательной пьесой Розова простить можно, даже очень, какие-молодцы-шептальный-реализм, то взять власть над чем-то самым главным – это навсегда оказаться под прицелом. И при жизни, и после. Чудо – незабываемое и доныне припоминаемое даже троллями в Ютубе – вопреки грустной констатации Бальзака: «Человек обладает свойством, огорчительным для лиц, склонных к медитации, пытающихся найти смысл движения общества и подчинить движения рассудка законам развития. Какой бы важности ни был факт, даже если бы он был сверхъестественным, каким бы грандиозным ни было публично сотворенное чудо, молния этого факта, гром этого чуда утонули бы в океане морали, чья поверхность, слегка потревоженная каким-нибудь мгновенным всплеском, тотчас восстановила бы свою обычную размеренную жизнь».

Пеньков описывает некий вялотекущий апокалипсис: «Настроение у всех было какое-то текучее, половинчатое. С одной стороны, вроде всё, как говорится, путем: старое уступает дорогу новому. А с другой… Неладно у нас на сердце, непразднично. И какой тут праздник, если в воздухе явно чувствовался запах несправедливости. Пусть мы, молодые актеры, и не были причастны к этому, а все же… все же… все же… А главное: на сборе труппы не было Ливанова. Он не пришел. Впервые за свою долгую службу МХАТу. Говорят, свой неприход он озвучил такими словами: “Пока этот хунвейбин (имеется в виду Ефремов) будет худруком, ноги моей не будет в Художественном театре”.

Читка пьесы в нижнем фойе долго не начиналась. Ждали “стариков”. Они остались в большом зале, выясняя с Фурцевой сложившуюся ситуацию. Разговор у них шел разгоряченный, громкий:

– С ним же невозможно нормально разговаривать, – в повышенном тоне объяснял кто-то министру. – Давайте вот при свидетеле – вашем свидетеле, давайте я поздороваюсь с ним, и вы увидите, в каком тоне и что он мне ответит!

Олег не выдержал напряжения от затянувшейся паузы, вышел в фойе и заглянул в зал с высоты первого яруса.

– Все говорят!.. Все болтают! – вслух, раздраженно сказал он самому себе, не заметив при этом чью-то щуплую фигурку, приткнувшуюся в темном угловом кресле яруса. – Все о театре! Ну, ничего… Я им их е… театр развалю!

Человек, которого не заметил Ефремов, был студент-театровед, проходивший у нас преддипломную практику. Как и всякий студент, он был заряжен неуемным любопытством к делам театра и отличался феноменальной памятью. Память у него была просто фотографическая. Окончив институт, он остался работать у нас руководителем цеха и работает до сего дня…

Я сейчас ловлю себя на том, что мне не хочется писать об этом событии. Ну, хоть убей, не хочется! И не потому только, что все противоборствующие участники этого события были великими актерами, были мне близки и дороги. Не имею я права быть им судьей, тем более теперь, когда прошло столько времени и когда последний из участников этой драмы давно уже оставил этот бренный мир».

– Если на миг представить себе обстановку, в которую вы вошли как в храм – поседеть можно. Скорик недавно пересказал мне вашу тогдашнюю фразу: «Одно дело – я сделал что-то в “Современнике”. Другое дело – я сделал что-то во МХАТе». То есть храм-1946 и храм-1970 – одна и та же цель и система Станиславского как движение к свободе.

– Скорик – мой близкий друг. Я доверил ему последний спектакль. Он женат на дочери моего близкого друга и главного драматурга Виктора Розова. Это моя семья. Сказать правду Скорику я мог без опасений. Идя во МХАТ в 1970-м, я не мог знать, кто как себя поведет. Но Скорик прав: я действительно рассчитывал на мощь мхатовской традиции для воплощения мхатовской идеи. Ничего лучше нет как ни крути. Система Станиславского – это свобода. Чем глубже в нее – тем выше поднимаешься.

* * *

Николай Пеньков продолжает:

«Семьдесят второй год – мистический год для театра. Один за другим начинают уходить из жизни мхатовские “старики”. Буквально на другой день после кончины Ливанова умирает Иосиф Моисеевич Раевский, один из лучших друзей Бориса Николаевича. Вслед, как в кошмарной очереди, уходят из жизни А. В. Жильцов, К. Н. Еланская, М. Н. Кедров. Чуть позже А. К. Тарасова. Страшное явление это было необъяснимым. Так, очевидно, во времена оны вымирали мамонты. Другой ассоциации и придумать нельзя. Казалось бы, что изменилось? Здание театра не сдвинулось со своего места ни на йоту. Чайка на фасаде. Барельеф Голубкиной над правым входом, защищенный частой сеткой от посягательств птиц. Актеры играют, зритель ходит… Все как было, все, как три четверти века назад. И, однако, что-то случилось. Что-то произошло. Исчез Дом. Исчезла тончайшая атмосфера мхатовской семьи, которая многие десятилетия невидимыми, но такими прочными скрепами держала это удивительное явление русской культуры – МХАТ. Сдвинулась орбита театра, и “старики” первыми почувствовали наступление ледникового периода.

Смерть Михаила Николаевича Кедрова – учителя Ефремова по институту – застала его ученика где-то за границей. Кажется, в Японии. Он прислал телеграмму. Она долго висела на доске объявлений. Вот ее текст: “Скорблю смерти учителя тчк Обещаю продолжить его дело помноженное на знание жизни и современную идею Олег”.

Следующая группа “стариков” ушла из жизни через три года»…

И далее в том же неистовом ключе:

«Не берусь судить, чего было больше в этой “рокировке”: дурости или все-таки злого умысла. Мне до сих пор непонятно, ради какой цели Олег Ефремов поменял свое любимое Детище – театр “Современник”, который к тому времени был на вершине славы, был переполнен идеями и молодыми талантами, на, в общем, если честно говорить, неизвестный ему, по большому счету, МХАТ. Что ему не хватало в собственном театре? Квадратуры сцены? Не очень выгодное периферийное расположение “Современника” у Чистопрудной воды? Вряд ли. Желание славы? Ее у него было выше ноздрей. А может быть, еще проще: захотелось примерить на себя драгоценную корону легендарного (когда-то) театра? Человек, единожды зараженный бациллой руководителя (театра, завода, страны – не важно чего), вечно будет тянуть руки к этому холодному и тяжелому металлическому обручу, знаменующему собой только одно понятие – власть. Да, но, опять-таки, власть приобретается не ради самой власти. Она необходима как инструмент для реализации накопленных в себе возможностей, которые без нее, возможно, никогда бы не были реализованы.

Но Олегу Николаевичу осуществить любую его задумку, от самой ничтожно-крохотной до в пирамиду египетскую величиной, никто не мешал. Повторяю: НИКТО. “Твори, выдумывай, пробуй…” Народом он был любим, власть имущими заласкан, впереди расстилался безухабный, торный путь. Путь преодолевшего к тому времени все препятствия “Современника”. Но он впрягся в эту огромную телегу, именуемую МХАТом, вернее, не впрягся, а как бы только вошел в оглобли.

Если ты впрягся – воз нужно везти. Напрягая все силы. А везти ему не хотелось. Или не мог. Для того, чтобы везти, нужны силы и ясная цель. В какую сторону и ради чего двигаться. И, конечно, надо любить то, что везешь. Всего этого не было. Воз скрипел, дергался и… стоял на месте. И тогда он, может, неосознанно, стал облегчать поклажу, менять ее на уже привычный ему творческий груз оставленного им театра. Что-то сдвинулось, куда-то поехали. Задымились на мхатовской сцене мартеновские печи, поехали, стуча колесами, поезда, участились заседания парткомов. Производственная тема плотной составляющей вошла в творческую жизнь нового МХАТа. Как передышка, как палочка-выручалочка, как накопление сил перед ответственным сражением за классику. За Чехова, без постановки пьес которого понятие “мхатовский режиссер” становилось пустым звуком. И особенно “главный режиссер”.

С приходом Ефремова в театр пришли и новые актеры, молодые и уже известные, такие как И. М. Смоктуновский, А. А. Попов, М. Козаков, Ю. Богатырев, В. Сергачев, И. Саввина, Т. Лаврова. И, естественно, большинство мхатовских актеров, так сказать, аборигенов театра, было как бы отодвинуто на второй план. Не явно, не демонстративно, но… отодвинуто. Все-таки не его, не его это был театр, хотя везде и до конца своих дней он словесно утверждал обратное. Ну, да Господь ему судья.

Последней вспышкой мхатовского гения была работа группы “стариков”: Грибова, Яншина, Андровской, Станицына, Прудкина в спектакле по пьесе Заградника “Соло для часов с боем”. Постановка Ефремова. Казалось бы, вот он, живой пример, когда всякие теоретические словоизвержения о “новом МХАТе” или о “старом МХАТе” отлетают, как полова от свежего ветра. Есть вечное мхатовское искусство. Оно живо до тех пор, пока жив хоть один Актер, творчески исповедующий его. Хоть один! Но… оставим историкам театра воскрешать события начала семидесятых, когда на мхатовский престол был приглашен Олег Николаевич Ефремов. Задача наша скромнее, у´же. Да и то сказать, отболели прежние болячки, утихли горести и восторги, и остался только еле уловимый аромат тех событий, участником которых мне посчастливилось быть. Не важно – на гребнях волн или в провалах между ними».

Прошу прощения за слишком длинную цитату из воспоминаний актера, опубликованных за несколько лет до его смерти в журнале «Наш современник». Они – наилучший пример пристрастности, неотделимой от мемуаров не только о Ефремове, но и вообще о театре (да и вообще пристрастности). Вроде бы факты приведены – но взрывное отношение автора искажает их до обратного смысла, окрашивает постоянным, с первых слов, подтекстом: за приход Ефремова МХАТ заплатил «смертную плату». Вот так, не иначе. И к чему говорить про новые постановки, про восторженные рецензии и приток зрителей – все равно Николай Васильевич, отвернувшись от всего этого, будет оплакивать Театр и причитать «не его, не его». И не он один: ревность мхатовцев к «понаехавшим» вместе с Ефремовым чужакам то и дело взывалась потаенными до поры скандалами.

* * *

Но театр, вопреки всем этим «не его, не его», жил и делал свое дело. Развлекал, учил, воспитывал. Да, Ефремов увеличил число новых пьес в репертуаре: можно увидеть (и видели) в этом конъюнктурность завзятого партийца, а можно – искреннее желание обратиться к современникам, понять жизнь и искусство через их опыт.

Одной из таких современных пьес стала комедия Освальда Заградника «Соло для часов с боем» – счастливый билет драматурга, его первый опыт, О. Н. заметил ее в 1972 году, когда был в Чехословакии. Посмотрел, понравилась, вернулся в Москву и заказал перевод Айхенвальду. Актерам пьеса не нравится, они с главным режиссером входят в неразрешимый конфликт. И так было не раз и не два. Н. Пеньков иронизирует:

«На “баланс” театра поступила в работу пьеса Л. Зорина “Медная бабушка”. Главные действующие лица – Александр Сергеевич Пушкин, Василий Андреевич Жуковский, Николай Павлович (сиречь Николай I) Романов. На роль Пушкина театром был объявлен конкурс. Режиссер, Михаил Козаков, неутомимо разыскивал актеров по всей стране, работал с ними, доводил до показов. Основными критериями для кандидатов были, конечно, внешняя похожесть и, разумеется, уровень талантливости, позволяющей хоть в малой степени прикоснуться к образу великого поэта. “Пушкин – наше всё…”

Первыми пробному испытанию были подвергнуты свои актеры: ваш покорный слуга и Сева Абдулов. Потом круг поисков стал расширяться. В его орбиту помимо центральных областей попадали города Поволжья, Сибири и чуть ли не Камчатки. Последним из испытуемых был Ролан Быков. Как член худсовета я смотрел все показы и, конечно, с особым интересом ожидал пушкинской трактовки Ролана. Нижнее фойе было забито “под пробку”. На показ приехала министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Трудность подобных показов для всех их участников заключается в том, что актерам приходится играть чуть ли не на носу у зрителей. Нет ни подиума, ни световой стенки. В метре от тебя сидят твои товарищи и смотрят на тебя испытующим взором. Можно заметить у кого-то небритый подбородок и невольно обонять ароматы женских духов.

– Начали! – тихо, разрешающе произносит Козаков.

Все актеры без грима, в своих костюмах. Все… кроме Ролана Быкова. Он был “упакован” по полной программе: зеленый вицмундир, брюки со штрипками, курчавый парик, бачки, тон, подводка глаз, бровей – все, как должно быть на сцене. Но только тут, повторяюсь, сцена отсутствовала. И все эти аксессуары, вместо того чтобы помочь исполнителю роли (да какой роли!), превратились в одночасье в тяжелые, ненужные вериги. Вместо живого актера ходила по паркету и произносила пушкинские слова раскрашенная кукла с несоразмерно большой головой и почему-то ставшими вдруг короткими руками.

Ему было неудобно в тесном мундире, от жары потек грим. Много грехов возлагает на нас наша профессия, но те муки, которые испытывает актер во время подобных показов, сторицею превышают все прегрешения, “заработанные” им на театральных подмостках. Обсуждение на худсовете было бурным и… не очень лицеприятным для исполнителя главной роли. Особенно почему-то возмущена была Фурцева. Словно ее обманули в лучших ожиданиях.

– Что это за Пушкин?! Что это за Пушкин? – говорила она, поочередно отмеряя ребром ладоней на своих руках размеры рук исполнителя.

И тут раздается спокойный, даже с некоторой ленцой, голос Ефремова:

– Ну что вы волнуетесь, Екатерина Алексеевна? В конце концов я сыграю Пушкина… Есть о чем спорить.

Тон был таков, точно он хотел сказать, что похож на Пушкина больше, чем сам Пушкин. Фурцева, словно споткнувшись о невидимую преграду, долго и молча смотрела на него, потом махнула рукой и… и на этом худсовет был окончен. Олег Николаевич сыграл Пушкина, Андрей Алексеевич Попов – Жуковского, Олег Стриженов – Николая I, я – Мефистофеля из “Маленьких трагедий” в прологе. Михаил Козаков ушел из театра.

В работе худсовета объявили перерыв, а уличная дверь школы-студии МХАТ, где мы смотрели работы актеров-дипломников, находилась как раз напротив двери кафе “Артистик”.

– Олег, ты куда? – озабоченно крикнул вдогонку Михаил Михайлович Яншин.

Олег Николаевич только рукой махнул: и так видно куда. Принесли бутылку сухого.

– Как тебе студенты? – поинтересовался Ефремов, осушив бокал.

– Приличные. Много возьмем?

– Весь курс.

– Не будет ли “затоваривания”? У нас уже есть молодые актеры подобного плана. Чего зря плодить безработных?

Олег Николаевич помолчал немного.

– Кольк, ты никогда не будешь худруком театра. Это я тебе говорю.

– И не надо.

– Я что, по-твоему, счетовод? Я что – должен трястись над каждым выпускником? Да за моей спиной должна толпа стоять “молодых дарований”! Толпа! Мое дело, – он протянул правую руку назад, сжал свою красивую, хорошо вылепленную кисть и поднес кулак к моему лицу, – не глядя взять первого подвернувшегося… Повторяю, первого попавшегося, и кинуть его в работу. Справился с ролью – значит, его счастье, пойдет дальше. Не справился – извини, иди на прежнее место, в отстойник. Понял? Только так!

И через паузу добавил:

– Искусство – не богадельня… Театр – вещь суровая.

Мне показалось, что вместо “суровая” он хотел сказать “жестокая”. Но не сказал».

Цитата наконец закончилась. Я не согласна с автором, но потому и привожу.

* * *

В 1970 году Леонид Зорин написал пьесу о Пушкине – уже упомянутую «Медную бабушку». Она посвящена событиям, происходящим с А. С. Пушкиным в мае – августе 1834 года в связи с попыткой продать медную статую Екатерины II, полученную в приданое Натальей Николаевной от ее деда. Вскоре пьесу начали репетировать во МХАТ, где художественным руководителем уже был Олег Ефремов. Режиссером спектакля был назначен Михаил Козаков, роль Пушкина репетировал Ролан Быков. Но сыграть ее актеру не удалось. После последнего прогона готовый спектакль был закрыт: старейшинам МХАТ и министру культуры Фурцевой данная интерпретация образа Пушкина не понравилась. Один из «стариков», Виктор Яковлевич Станицын, на обсуждении спектакля шумно потребовал слова. Он сказал, что сегодняшнее поражение неслучайно, ибо стремление автора было практически невыполнимо. Пушкина нельзя воссоздать, нельзя написать, на то он и Пушкин…

А вот что позже писал известный пушкинист В. С. Непомнящий: «Непонятно, как играть гения, тем более Пушкина. Но перед нами был гений и… Пушкин. Как это у него (Р. Быкова, естественно. – Е. Ч.) получалось, постигнуть было совершенно невозможно. Ни ярких сценических приемов, ни остроумных режиссерских ходов, из тех, что должны “помочь” артисту выразить невыразимое, ни эффектных актерских “штучек”, имеющих ту же цель, – ничего! В этом было что-то нездешнее, мы не понимали, где мы; по лицу Татьяны Григорьевны Цявловской, изучавшей Пушкина полвека, лились слезы, семидесятилетний Илья Львович Фейнберг был порой похож на мальчика, наблюдающего канатоходца, в глазах Натана Эйдельмана сияло счастье узнавания, а у меня, наверное, лицо было просто дурацкое: не склонный к мистическому фантазированию и визионерству, я тем не менее почти физически ощущал себя в каком-то другом пространстве – так летают во сне». То же самое сказал об актере и автор пьесы Леонид Зорин во время последнего прогона: «Я впервые увидел Ролана Быкова в гриме. Еще он не произнес ни звука, а я уже похолодел от предчувствия, от радостной, благодарной дрожи. В каком-то чаду я смотрел на сцену, испытывая предсмертный восторг…»

Только в 1975 году спектакль «Медная бабушка» был поставлен в МХАТ. Образ поэта был воссоздан постановщиком спектакля Олегом Ефремовым. Поскольку ростом он был значительно выше, чем реальный Пушкин, то играл, ни разу за весь спектакль не встав со стула, над чем многие ехидничали. Однако актер Всеволод Шиловский пишет: «По мнению критиков, “Медная бабушка” сразу стала эталоном режиссуры и актерской игры». Ценой успеха, как верно указал Н. Пеньков, для Ефремова стало его расставание с соратником со времен «Современника» – Михаилом Козаковым. Не стерпев «предательства» О. Н., тот ушел к Эфросу, в Театр на Бронной. В течение без малого тридцати лет его не оставляла мысль вернуться к пьесе. Мечта осуществилась в 2004 году: «Я снял двухсерийный фильм для канала “Культура” по пьесе своего любимого Леонида Зорина “Медная бабушка”. Пьеса изумительная, в ней достаточно серьезные проблемы поднимаются – поэт и власть, поэт и его ближайшее окружение… Это трудная, замечательная пьеса о Пушкине». В роли Пушкина в фильме снялся актер Виктор Гвоздицкий, только что ушедший из МХТ, куда его тоже привел Ефремов.

Прежде чем перейти к следующему спектаклю о Пушкине, считающемуся у критиков самым сильным, обращусь опять к рассуждениям Марины Дмитриевской: «Возможен ли вообще спектакль о Пушкине? О поэте? О гении? Сыграть гениальность, как кажется, невозможно в принципе. Поэтому речь лишь о сколько-нибудь оптимальном приближении к образу, и, что существеннее, – к образу поэта».

* * *

Искусствовед П. Богданова: «Для Ефремова понятие общего было с самого начала важнее, чем частного. Принадлежностью к общему измерялась для него нравственность человека, его надежность. Поэтому он всегда ставил спектакли и играл роли, в которых необходимость соответствовать общему стояла на первом месте. Общее он мог переживать как свое личное, индивидуальное. В этом секрет его гражданственности, его неуспокоенности, неугомонности, желания делать общее дело, руководствуясь чувством личной ответственности».

В 1975 году МХАТ поставил гражданственную пьесу Гельмана «Заседание парткома» – об отказе рабочих получить деньги за перевыполненный план. Газета «Вечерняя Москва» в октябре даст на спектакль одобрительную рецензию: «В творческой биографии артиста О. Ефремова есть множество ролей, сыгранных с высокой мерой правды. Думается мне, что роль бригадира Потапова – среди лучших из них».

Чтобы объяснить успех спектакля, рецензент (отлично знает язык эпохи) выбирает лучшие из штампов: «Так спектакль, начатый скромным производственным фактом – отказом одной из строительных бригад от премии, получает широкое, важное звучание, становится одним из аргументов в обсуждении серьезнейшей проблемы: советский человек в наш век научно-технической революции, мера партийной и гражданской ответственности каждого за все, что происходит в стране».

В 1970-м, только-только приняв должность, Ефремов немедленно успокаивает журналиста: на вопросы, «касающиеся моей работы во МХАТе, разрешите пока не отвечать. Я там недавно и еще затрудняюсь говорить о своих планах. Это – дело будущего». Вообще-то говорить о планах было принято и в газетах, и вообще в стране. Слово «план» было одним из самых частых – пятилетний план, встречный план, план мероприятий. Солидное учреждение – Госплан – занимало громадное здание на проспекте Маркса. Теперь это Охотный Ряд, а в том же доме – Государственная дума. О планах тогда думали всерьез – не только специально назначенные люди, но и режиссер Ефремов.

Для газетчика спросить у режиссера, переживающего ключевую в своей жизни минуту, что вы там собираетесь делать, – абсолютно естественная формула речи. Но для октября 1970 года вопрос нехорош, он лезет в душу, в которой буря. А по большому счету – пошлый вопрос. Сейчас даже на журфаках предупреждают юных: вопрос к любому деятелю любого искусства о творческих планах говорит о профнепригодности журналиста. Отвечать на такой вопрос – глуповато и тоже пошло. Руководитель главного театра страны с 1970 по 2000 год не был пошляком. Наоборот, он боролся с пошлостью. Он читал Чехова, ставил Чехова, его последняя роль на экране – чтение Чехова. Если соединить все пошлости, которые ему приписывают (первая, вторая и третья особенно), получится, что такой Советский Союз и надо было развалить, если у его главного театра такой начальник. А ущербность логики в том, говаривал лауреат Нобелевской премии, знаменитый логик Бертран Рассел, что она зависит от посылки. Если – то. Если СССР был плох, то надо было его развалить. Правда, если он был хорош, то развалить надо было тем более, поскольку он мог сделать мир однополярным не на той стороне планеты. Так что «если» зависит от точки зрения.

Та же картинка с Театром. (Напомню, что слово «театр», написанное с прописной буквы, здесь означает Художественный театр, МХАТ и МХТ, его подразделения, студии, его идею, атмосферу, артистов, драматургов и события.) Если Театр окаменел и заштамповался, а числится главным, если его нельзя было даже критиковать – значит, его надо было развалить. Если, как считал Н. Пеньков и не только он, в этом Театре все было хорошо и прекрасно, то «разваливший» его в конце концов Ефремов – преступник, то ли сознательный враг, то ли бестолковый карьерист, отдавший в жертву своим амбициям вещь не менее великую для искусства, чем Советский Союз – для истории. Правду в этом противоречии найти вряд ли удастся – да и нужна ли она? Все равно каждый останется при своем.

С 1970 года для Олега Николаевича начинается МХАТ как работа – и как личный крест. Разместим фотоснимки всех стадий ефремовского мхатостояния – получится единая и непрерывная сюжетная линия. Он никогда не уходил от Художественного театра – с самого первого мгновения, как узнал о его существовании. В детстве посещал театральный кружок Дома пионеров на Арбате, где великий педагог Александра Георгиевна Кудашева сотворяла из маленьких людей больших артистов. Она была для непоседливых детей Арбата даром свыше. Ефремов нес в сердце память о ее занятиях как скрижаль – или криптограмму. На репетициях Станиславского он не бывал по малолетству – но Александра Георгиевна бывала. Она рассказывала пионерам Киевского района Москвы об этих репетициях. Надо видеть людей более чем насквозь, чтобы в шалопаях, порой приведенных в ее студию отчаявшимися матерями или сестрами – как в случае с Евгением Киндиновым, – узреть будущих народных артистов России.

Между арбатским мальцом довоенных лет и руководителем Театра Ефремовым, в 1970 году оформленным на работу в мечту, – одна секунда, промелькнувшая искра времени. Общение, которому княжна Кудашева учила детей, опираясь на Станиславского, стало девизом режиссера Ефремова. На миг представим монтажную склейку: прекрасная женщина учит пионеров общению на сцене. Прямая спина, аристократическая стать – и очарованные дети, глубоко советские малыши, а один из них – будущий главный режиссер Художественного театра. При чудесных поворотах калейдоскопа поверить в судьбу нетрудно. Правда, не каждый бывает удостоен судьбы, но если уж она возьмется за дело, биографу будет над чем подумать.

Съемки в кино в те же годы – какая-то параллельная реальность. Вот он, тот же главреж главного театра – на экране. Словно два человека живут в одном. Не меньше двух раз он играл пианистов: в кинофильме «Вся королевская рать» (1971) он хирург Адам Стентон, владеющий фортепьяно. Козаков, исполнитель роли Джека Бердена, говорит чуть снисходительно, что вся его, Адама, жизнь – это скальпель и музыка. В «Поэме о крыльях» (1979) Ефремов играет уже не любителя, а профессионала – великого Сергея Рахманинова. Скажем так: изобразить шофера, если не умеешь водить, не легче, чем пианиста, если не умеешь играть. С. Н. залихватски водит с первого же своего фильма и весьма уверенно играет на рояле. (Кстати, в фильме 1981 года «Шофер на один рейс» он волшебным образом делает и то и другое.) Играет не только руками – спиной и плечами. Пластика, физика, никогда не зажат – самое то, о чем он постоянно пишет еще в дневнике современниковского периода. У него и разбитое сердце прекрасно получается – спиной. Когда уходит вдаль в фильме «Мама вышла замуж». Наблюдения за его телом, играющим суть какой-нибудь профессии, какого-нибудь острого состояния, могли бы сложиться в пособие по мастерству актера, вроде бы не играющего ничего. Брошюра: как играть, не играя.

Театр начинается постепенно; актеры к роли привыкают в долгий застольный период.

Иначе в кино – репетиций почти нет; начинать работу нужно, сразу включившись. Так, объясняя профанам, разводит профессии Алла Демидова, народная артистка России, в своей первой книге 1980 года с говорящим названием «Вторая реальность». Там на три с половиной страницы сопоставительная таблица: чем отличаются профессии. Они напомнили мне о различиях между писательством и журнализмом: похоже, но совсем разное. Один из давних знакомых Ефремова сказал мне, что кино для О. Н. вообще ничего не значило. Ошибка – значило. Много значило. Газетчикам он говорил, что там отдыхал от ответственности. Не сам ставлю – значит, ярмо на чужой шее. А нам только поиграть – кайф. На деле, я думаю, гениальному актеру никогда и нигде вполне отдохнуть не доводится.

Я смотрю все его фильмы – отделаться от этой мысли невозможно, – прикладывая кинороли к биографии театрального режиссера. Буквально: на календаре 1970 год, съемки телефильма «Вся королевская рать» (вышел в 1971-м), а на экране новый главный режиссер МХАТ (у него голова переполнена бог знает сколькими проблемами – и «великие старики», которым надо дать роли, и не пошедшая за ним во МХАТ труппа «Современника», его, считай, семья) играет джаз или что там по фильму играет хирург Адам, придя с работы и вручив сестре Анне (Алла Демидова) пакеты с провизией. А она в этот же период, будучи востребованнейшей актрисой, играет Гертруду в «Гамлете» на Таганке и Аркадину в фильме Юлия Карасика «Чайка». И все они вместе с Георгием Жженовым в роли циничного политика Вилли Старка играют историю про американские выборы, про цинизм в святилище демократии, про душераздирающие страсти неведомой им – тогда – западной цивилизации: разве что в творческие командировки летали, но изнутри – никогда. И превосходно вышло. А что через четверть века без малого им предстоит все это не воображать, а переживать без Станиславского, – этого замечательные игроки в загнивающий Запад не знают. Но у них хорошо получается. Просто подозрительно хорошо.

Адам Стентон (Ефремов) отказывается возглавить больницу Вилли Старка, предвыборный козырь, а его друг детства, он же помощник и секретарь, газетчик и историк по образованию Берден (Козаков) говорит сестре Адама (Демидовой): он же романтик! У него сложилась своя картина мира, и когда мир не соответствует картине, он хочет все послать и так далее. А в этот момент Ефремов пытается построить свой МХАТ, и картина не соответствует, но послать он не может, хотя тоже романтик. Он романтик, О. Н. Ефремов. Только вот употребляют это слово по отношению к нему редко, и к тому же не в том значении. Слово дошло до ХХ века в значении мечтатель, парящий в облаках, оторванный от реальной жизни. А ведь это не то значение. Совсем не то.

Кадр: Адам (Ефремов) пишет левой рукой. Левша? В следующем кадре ручка в правой руке. Чашку с кофе берет правой. Правша? Может, амбидекстр? Это кое-что объясняет. Амбидекстры свободнее, ловче, а другие часто не могут понять их дара. У них полушария иначе скрипят. Я смотрю два фильма, где Ефремов играет хирургов, параллельно: Адам Стентон и Мишкин («Дни хирурга Мишкина», 1977). Две роли, одна про Америку, другая про СССР. Сыграны с разницей в шесть лет. Ефремов редко кричит – он убедительно повышает и понижает регистр, мхатовская школа голоса, но там, где он, Адам Стентон, узнает от анонима по телефону, что его сестра Анна стала любовницей подлеца Вилли Старка, он кричит ей «Шлюха!» во всю мхатовскую мощь. Три forte или даже четыре. А я вспоминаю его юношеский дневник, где одно из самых жутких ругательств – «блядь».

Если он хочет выразить свое глубочайшее огорчение поведением женщины, даже если она не блядь, а только кажется ему таковой, он ругается – и ему страшно больно. Он ненавидит блядей. И та сила и громкость негодования, которое он обрушивает на сестру, обнаружив ее связь с губернатором, дают мне уверенность, что я правильно читала его дневники, точно понимаю написанное. Это никогда не менялось: его отношение к женщине было священно. Она – никакая она – никогда не могла быть в его глазах безупречной. У нее всегда не хватало признаков той самой. А в кино он часто ходил сниматься, чтобы отдохнуть от театра и просто выговориться. И тут такой подарок: рявкнуть Анне Стентон, что она вот это самое… Потом Адам приходит в Капитолий и стреляет в губернатора, охрана стреляет в него – и оба мертвы.

В том же 1971 году в производственной мелодраме «Нюркина жизнь» он – Михаил Антонович, бригадир доменщиков. То же имя-отчество он носит, кстати, и в фильме 1981 года «Шофер на один рейс». Забавно вышло. В кино хватает повторов, где сценаристы не перепроверяют друг друга. Дубликаты крутят баранку, достоверно шлепают по клавишам, и складывается некий второй Ефремов, образ которого впечатывается в массовое сознание, словно скроенный из разных кинолоскутков, но цельное одеяло, как положено лоскутному, красиво и гармонично. Ефремов-актер почти никогда не подсказывал авторам тех фильмов, в которых играл. Смиренно актерствовал, – ни ходов, ни мизансцен, ничего – именно чтобы отдохнуть от себя-режиссера.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.