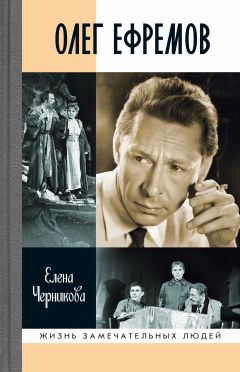

Текст книги "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)

Он знает, что теперь по всей стране рождаются студии, можно создавать новые театры, то есть дорога проторена, после того как одна команда пробила брешь и сделала невозможное: «Создание нового театра или студии не является такой уж неразрешимой проблемой, как когда-то». Когда-то – всего десять лет назад – превращение студии в театр действительно было нереальным делом, но чудо произошло.

Дальше начинаются легенды, которые он сочиняет сам. Он готовится ответить на вопрос журналистов: «Имели вы в начале пути программу?» – нет, не имели. Просто всем говорили, что мы – мхатовцы. Но ведь программа была, вот она, лежит на столе. Из другого архивного ящика, но она передо мной. И она тщательно выстроена по пунктам, включая этику. Он же собирается говорить, что не имели. Почему? Быть может, по внутриполитическим соображениям. Возможно, легенда о группе мхатовцев, вдруг ни с того ни с сего соорудивших студию в импровизационном режиме, ему зачем-то нужна. Я начинаю понимать, сколь тщательно Ефремов выстраивал то, что сейчас называется медиаобраз.

«Полемика с МХАТом определяла первые наши шаги», – пишет он, и это правда. Любящие МХАТ юные мхатовцы вступили в полемику. С чем? С государственным учреждением, советским храмом заштампованного реализма. Вот почему он прячет от прессы сам факт, что у студии была программа. Это был бы практически заговор против власти, в середине пятидесятых это опасно для всех участников игры, а Олег ответственный человек. Дальше еще несколько тетрадных страниц о приключениях программы. Дескать, ее не было, а потом стали понемногу сочинять, и то больше для внутреннего пользования. И как ее писать, если знаний мало, опыта мало, и прочее, и прочее. Он повторяет и повторяет легенду об отсутствовавшей в самом начале программе и строит свой образ. «Разговоров было много. Полезных, умных. Мы всё это стенографировали. После этих дискуссий мы запутывались еще больше…»

Михаил Козаков пишет о пятидесятых годах: «Мхатовцы пребывали в таком непробудном довольстве и благополучии, настолько утратили живое чувство грусти, подавленных порывов, каких бы то ни было желаний, кроме желания господствовать на театральных подмостках, они так были развращены званиями, орденами и подачками, что о чеховской тоске, о пульсирующем чувстве не могло быть и речи». Вот против такого Театра была написана заговорщическая программа. Сказать так резко, как Козаков, можно было только спустя десятилетия – а Ефремов, противостоя в 1956-м именно развращенному званиями Театру, ничего этого не говорил, а просто делал. Он умудрился и студию оформить с помощью МХАТ. Дипломат!

Тетрадка в 24 листа исписана нервным почерком. Множество правок и маргиналий. Или вдруг мысль, как шелковая, льется ровно – это когда он придумывал, как объегорить журналистов и восторженных почитателей, к юбилейной речи перед которыми и готовится на этих страницах. На с. 6 он вдруг опять пишет, что программа была. Она в спектаклях, а написана или нет – не важно. И вдруг взрывается: «Ведь всем ясна программа любимовского театра по его спектаклям, и даже если он клянется в любви к Станиславскому и повесит его портрет в фойе – никто не поверит, что он его последователь». Вот в чем загвоздка. Художественные симпатии, антипатии – это самое главное.

Но вокруг слова программа искры. (Я опять думаю, что дело в социуме: какая еще программа, кроме, разумеется, Программы КПСС, может определять искусство? Уверена, что он, тонкий знаток своего времени, знает правила игры.) Он считает, что МХАТ середины пятидесятых предавал Станиславского. Именно так он и формулирует. Есть инвективы в сторону «принудительного омхачивания», ну и выраженьице! Память вдруг оживает, и он говорит, что после памятной ночи, когда впервые был сыгран спектакль «Вечно живые», был создан учредительный совет: Львов-Анохин, Эфрос, Радомысленский, Виленкин, Розов, Губанов, Саппак, Ефремов. «И этот совет после долгих дискуссий составил краткую объяснительную записку о принципах организации нового театра в Москве. Написана она красиво В. Я. Виленкиным». А потом, понимаете ли, пропала, и не осталось ничего написанного. «Главным противником мы считали ложь и мещанство <…> а потом состоялся 20 съезд, который окрылил всю творческую интеллигенцию…» И так далее. Перо мечется, пытаясь соединить любовь ко МХАТ и борьбу с ним, наличие программы с ее отсутствием, а также былую дружбу с вышеупомянутым Виленкиным и разлучение с ним (о котором в черновике юбилейной речи ни слова, разумеется, но в соседней коробке есть грустные документы). И вот уже девятая страница, а он вдруг опять, по кругу: «Программы не было». Не было, ничего не было…

Поразительный документ. На сопоставлении эпох видна разница между ними: «Когда-то МХАТ после постановки “Никто” Эдуардо де Филиппо хотел нас пришибить решением партбюро, где говорилось, что мы ничего общего с МХАТом не имеем. В основном это касалось оформления художника Збарского. Сейчас бы этот спектакль не вызвал ни малейшего удивления и никого бы не шокировал, а тогда не только партбюро, но и рабочие сцены были возмущены тем, что главный герой перед тем как идти в туалет комкает газетку». И так далее: искусство и партбюро, было и стало, хотели и получили. Он вдруг припоминает и ленинские принципы, которые, понятно, следует восстановить. Ярче проявить в людях черты коммунистического идеала…

Сейчас дай студенту той же Школы-студии МХАТ прочитать хотя бы страницу этого раскаленного черновика к юбилейной речи, и ни один не поймет, о чем горячится Ефремов. Что ему неймется, когда юбилей созданного им театра будет и виден всем, и касса есть, и свое помещение уже давно есть, и газеты пишут о каждой премьере, и все артисты стали звездами, все в кино снимаются, счастье хлещет фонтаном? Чего ему не спится? А не спится. Он пишет. «Мы будем продолжать их дело…» Опять вспоминает изначальную бескомпромиссность, когда всей студией решали отказаться от званий, чтобы не разобщаться. Потом, конечно, сдались.

«Честно говоря мы до сих пор не понимаем, что нового мы делаем». Олег Николаевич, как здорово научились вы думать двумя головами! Говорит об этюдах, что не всегда нужны, предвосхищает вопросы о методологии – трудно объяснять сверхъестественный успех той публике, которая в «Современник» ходит годами, прессе, которая тоже пишет годами, и пять-шесть основных своих вопросов уже запилила, а глаз читателя замылился.

Ефремов дописывает тетрадь уже другим почерком, будто сам устал, от себя, от безнадежных попыток расшифровать непрофессионалам, как идет творческий процесс. Теплее всего звучат его воспоминания о комнатных репетициях. То есть когда все вместе. И когда ездили по стране смотреть на живую жизнь. И когда в первый устав чуть не ввели норму: работаем три года – потом на год разъезжаемся по стране, чтобы накопить, по слову Хемингуэя, горючее. Не разъехались, театр нельзя оставлять на год. Но какова была вера в ансамбль…

Папка с машинописным списком – все актеры «Современника», их роли, его комментарии к каждой (карандашом), и любимая мысль: всем – действовать. То есть сдвинуть актера с места, чем занялся еще Станиславский, увидев пение-игру Шаляпина. Сдвинуть и заставить действовать. Он повторяет актерам как заклинание: один – ничто. Нужен ансамбль. Нужно действие. И не надо «радовать смелостью» – пошлое выражение. «Представляете, какая гадость – радовать зал смелостью!» Увидела это выражение в его записях – остановилась, замерла, будто руки замерзли. Действительно, гадость: в цирке тоже радуются, как смело летит гимнаст под куполом. Отвратительно. И банально.

Режиссер, особенное чудо ХХ века, говорит постоянно: одно с актерами, другое с прессой. Можно сказать, включаются особые, двойственно-тройственные механизмы познания мира. С одной стороны, объясни другому – сам поймешь. С другой – объяснять приходится все чаще одно и то же. Начинают изобильно говорить с прессой и его коллеги, объясняя газетам все те же истины о начале театра, о жизни человеческого духа, о современности. Они говорят и после ухода из жизни своего любимого предводителя. И заговариваются, и повторяются, и допридумывают, путаются в событиях и особенно датах. Хорошо, что вы не всё, дорогие читатели, слышали – ум бы помутился.

Однажды лауреат трех Государственных премий СССР и двух Государственных премий России, Герой Социалистического Труда и любимец женщин, родившийся и скончавшийся в центре Москвы, был охарактеризован другом: «С его внешностью парня с окраины…» Это сказал друг! О лице его – то собачьем, то лисьем, – не стесняя своей фантазии, писали лучшие умы, в том числе кино– и театральные критики. Изящнее выразился известный режиссер комедии «Берегись автомобиля» (1966): выбирая артиста на роль Деточкина, сначала пробовали Ефремова. К счастью, обошлось: Деточкина сыграл Смоктуновский. А Ефремов сыграл следователя Подберезовикова, потому что не подходил к образу честного рохли, угоняющего машины у жуликов для передачи вырученных от продажи денег в детские дома. Рязанов, правда, не говорил про волка в овечьей шкуре, но байка об этом встречается в сотне мест – ну что им всем этот волк?

Зооморфные номинации вообще часто встречаются в мемуарах о Ефремове. На мой взгляд, у пишущих о нем частенько не хватало слов. Явление – да, но с каким лицом? Как нарисовать необычное, каким эпитетом украсить, чтобы попасть в десятку? Задача постоянно осложнялась обаянием. Это самое частое слово в характеристиках: сто процентов замечали обаяние. Наблюдательные! Один артист сообщил, что по делу никогда не ходил к Ефремову в кабинет, только записки писал. Знал, что, если пойдет решать вопрос вживую, выйдет из кабинета переубежденный, ибо поддастся обаянию Ефремова и его способности убеждать в своей правоте любого собеседника.

Я мечтаю о таком театре, говорит Владимир Иванович Немирович-Данченко, где актриса и актер невозможны без обаяния, без заразительности. Что может быть выше в театральном искусстве актера, обладающего прекрасным голосом, дикцией, гармонически развитым телом да плюс к этому тонким интуитивным угадыванием образов великих мастеров слова? Ссылаются на Пелагею Стрепетову: у нее был почти незаметный недостаток, но зато были прекрасные глаза, голос и исключительное обаяние и заразительность, то есть те главные дары, которыми награждается талант. Обаяние еще чуть-чуть – и всепобеждающая сила. В 1975 году Ефремов пишет в «Советской культуре» статью на целую полосу об актере Смоктуновском и тоже отмечает в нем обаяние, причем «обаяние подлинности» (так и называется статья). О. Н. ценит обаяние. Все ценят обаяние, сейчас переименованное в харизму. Он режиссер, а все театральные спектакли – как бабочки: улетают прочь. Кино фиксирует, а театр призрачен. Обаяние заметнее на экране крупным планом, хотя кино для театрального артиста – игра без публики. Зала-сотворца – нет. Но для критика хорошо: анализируй хоть всю жизнь. Обаяние запомнится в любом случае, на его веревке хоть вешайся.

Письмо Смоктуновского Ефремову (после 1975 года) – неописуемое удовольствие. Почерк похож на его автора – живой кинематограф. Буквы будто нарисованы – стоят, но пританцовывают. Обращение (слышен голос): Дорогой! В тексте внутренний вопрос – поговори с Табаковым о Иванове. Подпись, ясно, Кеша. Никого из них здесь, в комнате, где я читаю письмо, нет. И все есть. И все обаятельные…

Чехов тоже был обаятельным. Дональд Рейфилд пишет: «Обаяние Антона открывало ему двери в богатые дома, куда его влекли не столько французские гувернантки, домашние спектакли и чай в фарфоровых чашках, сколько уважение, которое оказывалось их обитателями по отношению к чужому достоинству и частной жизни». Театральному критику изначально приходится быть мастеровитым литератором, чтобы читатель хоть что-то понял о спектакле, которого если не видел, то никогда и не увидит, поскольку – бабочка. Но все запоминают обаяние. Манипулятивная технология, которой специально учат, к примеру, разведчиков.

В жизнеописании О. Н. важнее прочего его творческий портрет («широкая аудитория» так не думает; она мне говорила, что хочет прочего, то бишь кто с кем спит, а если не спит, то почему). Как ни старалась я нащупать границу между человеком и его работой – в случае с Ефремовым такой границы не обнаружишь, хоть разбейся. Он жил театром и в театре. Точка. Любимая жена – сцена. Как физическое тело он, конечно, родился у реальных родителей, но потом всё – МХАТ. И даже «Современник» – это МХАТ. Даже после пресловутого раздела театра в 1987 году – МХАТ. И на Новодевичьем – МХАТ. И мне очень хочется, чтобы повествование о творческой жизни актера и режиссера Олега Ефремова стало путеводителем в советское прошлое для юных читателей. Подчеркиваю: для юных, то есть слыхавших об СССР, но не видавших своими глазами. На советское сейчас у многих юных настоящая мода.

* * *

И еще попытка трагедии: 1968 год, пробы на «Короля Лира». Режиссер Григорий Козинцев 12 декабря пишет Ефремову, что очень молодое лицо мешает взять его на роль Лира. «Артистическая часть могла бы быть просто отличной (проба показывает это), но грим никак не получился, и дело не только в качестве его исполнения, а в необходимости тех решительных изменений лица, при которых остается мало от природы самого человека. На это можно было бы пойти в роли иного масштаба и характера. Здесь же, в шекспировских вещах, ощущения сильного грима на экране <нрзб.> “фильм спектакль”. Очень мне жаль. Вчера все мы обдумывали что еще можно было бы придумать, но ничего не вышло: очень молодое лицо. Хочу еще написать, что эти несколько встреч с Вами доставили мне искреннее удовольствие, появилось чувство одинакового понимания, пристрастий и антипатий в искусстве. Так случается редко. Буду рад, если появится возможность поработать вместе».

Болезненный фрагмент неопубликованного письма Козинцева, случайно найденного мною в архиве, говорит: что

а) у Ефремова бывали непройденные пробы, которые он очень хотел пройти;

б) было стремление сыграть в трагедии Шекспира;

в) кино не было таким уж отдыхом (как говорят друзья и как с удовольствием травил байки сам) для сверхзанятого театрального деятеля.

Кино было важно, серьезно, но не в одном кино дело. Особенно если там Козинцев, Шекспир и король Лир. Он, подозреваю, трагик, этот актер с очень молодым лицом и его внешностью парня с окраины, сыгравший и Рахманинова, и царя, и Долохова, и милейшего, юморного, доброго Айболита. Кажется, на языке специалистов это называется диапазон – у Ефремова он просто безграничный.

Фильм Козинцева, его второй Шекспир, вышел в 1971 году. Короля Лира в нем сыграл Юри Ярвет, эстонский актер. Шут – Олег Даль, Регана – Галина Волчек. Вообще-то нелегко управлять театром, где твои друзья и уже практически родственники сыграли Шекспира. У Козинцева в 1964-м (опять этот год!) Гамлета сыграл Смоктуновский. «Успел! – сказал 42-летнему Иннокентию Михайловичу английский актер Лоуренс Оливье. – Еще несколько лет, и сердце не выдержало бы этих эмоций». Говорят, что сказал, а если и вправду сказал? Смоктуновский успел сыграть в сорок с небольшим молодого принца, а Ефремову тот же Козинцев говорит, что слишком молодое лицо, не подходит, а ему в 1968 году как раз те самые сорок с небольшим! Смоктуновский успел, а ему не подходит. А если ты ценишь в актере трагика и трагедийное начало более всего, и тебе сначала – твои актеры – не дают поставить твою трагедию, а потом ты не проходишь пробы у Козинцева, потому что молодое лицо, а Даль и Волчек играют в шекспировской трагедии, куда тебя не взяли, – ты должен уходить из своего замечательного театра. Даже если это «Современник», в котором осталась часть души. Большая. Или большая. Но делать там больше нечего. Уже пять лет как Ефремов не хочет их всех – но они не знают об этом. Может, догадывалась о неладном Волчек. Может, еще кто-то. Хотя вряд ли. Они все слишком классные актеры, чтобы показывать изнанку. Выпить-закусить и так далее – сколько угодно.

– Никто не имел права знать, что я уже думал о них отчужденно. Я звал не знаю кого – вряд ли Бога, нет. Но чудо должно было случиться. Я больше не мог оставаться в «Современнике», мы незримо, пока беззвучно – но уже разошлись…

Козинцев умер в 1973 году. До последнего он работал над книгой «Пространство трагедии». Это дневник режиссера, рассуждения о современности: «Чем больше я тружусь над картинами, которые называют историческими, тем меньше понимаю смысл такого определения». Режиссер спрашивает себя: во что вглядываться? В покрой платья или в лица людей? Собственно, то же интересует Ефремова. Для него участие в трагедии жизненно важно. Странно звучит определение трагик применительно к Ефремову: публика не поймет. Она привыкла к бодрому комсомольцу, совестливому партийцу, влюбленному шоферу, ответственному хирургу; она не помнит рук Рахманинова. Ефремов сыграл эти руки в «Поэме о крыльях» – он знал, как их играть. Он умел играть на рояле, учился в детстве.

Трагедия Рахманинова воплощена в четырех его фортепьянных концертах. Все четыре – музыкальная история России ХХ века. Редкий пианист отваживается играть их подряд, в один вечер – я однажды видела невероятное, – потому что кроме физически неподъемной нагрузки там погружение страшной силы, вынимающее душу. Рояль не выдерживает. Струны трещат и рвутся, хотя порвать рояльные струны почти невозможно. Для Рахманинова трагедия – это порвавшаяся струна Россия. Для Ефремова – это мучительное собирание образа родины в сценическое действо, и он интуитивно знал еще юношей, что в коллективистской стране и театр должен быть ансамблевым, и актеры на сцене должны общаться. Общению на сцене посвящены многие страницы его дневника. Но уговорить кого-либо на трагедию невозможно, трагиками рождаются. Козинцев Шекспира поставил дважды, он знал: «Задача в том, чтобы внутреннее действие, напряжение исследования жизни не обрывалось в конце фильма, а продолжалось в духовном мире зрителей. Не показать, а пробудить».

Пробудить кинозрителя можно Шекспиром, снятым в СССР в 1970-м. Пробудить актеров театра «Современник» в 1964-м, когда Ефремов ставил и не поставил трагедию, было невозможно, они уже выросли, стали звездами и обрели мастерство. Бывшие студийцы стали легендами – каждый. Всё, поздно.

Козинцев считал, что лучше всего ему удаются замысел, репетиции с актерами и монтаж. Сами съемки он ненавидел. Подумайте – кинорежиссер, который ненавидит съемки! Ефремов любил те же стадии, разве что монтаж в театре – нечто совсем другое, промежуточное, всегда неокончательное, а он театральный режиссер по природе, игровой человек. Трагик, не поставивший трагедии на сцене и не сыгравший в трагедии. Захлебнулся временем? Нет, ответственностью. Ему было важнее спасать, чем спасаться. Потому его настоящая трагедия – та, на премьере которой он быть не смог: спектакль «Сирано де Бержерак», выпущенный 1 октября 2000 года Николаем Скориком. Трагедия не потому, что Ефремова уже не было в живых, а потому что его вечный Сирано есть трагическая фигура, большинством принимаемая за романтическую.

Козинцев писал о трагедии то же самое, что Ефремов думал о своей жизни в театре:

«Между “Лиром” и современностью не должно быть границы. Мне отчетливо слышна прямота обращения Шекспира к зрителям. Следует добавить – к зрителям стоячих мест; как бы мы теперь сказали, “к галерке”. Те, кто имели привычку рассаживаться на самой сцене и манерничать во время представления, не могли быть ему духовно близкими людьми. Верность Шекспиру прежде всего в этом: упразднении иллюзорного света, переходе за линию рампы.

Однако право на прямое обращение получить не просто».

* * *

Семидесятые приходится писать по вторичным источникам. Я вторичные, признаться, не люблю, но тут ничего не поделаешь. Дневника в том первоначальном виде, как с 1946-го до 1965-го, Ефремов уже не ведет. Есть рабочие записи, пометки, на столе блокнот, в приемной помощник. Другая жизнь – МХАТ, Эверест.

Абстракции крайне агрессивны: времена, наше время, современность – границ нет, но санкции за их нарушение есть. «Современный» и «художественный» – понятия абстрактные. Горечь от крушения идеалов невыразима. Одна мысль об отсутствии современности создает героя. Фауст прав:

То, что для нас на первый, беглый взгляд

Дух времени – увы! – не что иное,

Как отраженье века временное

В лице писателя: его лишь дух и склад!

Но Мефистофель не затем пришел. Помните, как в присутствии Фауста он на базаре говорит ведьме: «Эх, тетенька, ты плохо постигаешь / Дух времени: что было, то прошло. / Ты новостей зачем не предлагаешь? / Нас новое скорей бы привлекло». Уловить дух времени – стремление дьявольское: об этом Гёте, старик и мудрец, предупредил публику «Фаустом». Невменяемая публика запомнила, как водится, лишь сладкую условную единицу времени: мгновение. И приказ: остановись!

В годы нашей общей советскости лозунг «время, вперед!» был напечатан на небесах. Игры со временем не допускались. Ему следовало молиться, но и подталкивать. Кто бы сказал «время, назад»? Самоубийца разве. В XXI веке цензура времени приобрела тотальный характер вполне в духе Мефистофеля: «Ты новостей зачем не предлагаешь? / Нас новое скорей бы привлекло». Искусствоведы за круглым столом (я видела и слышала) сели обсуждать: что современно сегодня. В значении «что будем нарушать». Определить границы неопределимого – прекрасный бизнес. Трендбуки неспроста стоят таких страшных денег.

Одним словом – либо бесовство всерьез, а на ладони сердце Данко, либо лукавая коммерция, респектабельный цинизм. Но в пятидесятые годы создатели «Современника» смотрели на понятие «время» иначе.

Моих личных наблюдений, подобных тем, что в полном праве можно приводить в главах «Восьмидесятые» и «Девяностые», тоже нет: в 70-х я не смотрела в сторону МХАТ. Почти всё в данной главе написано по газетам, фильмам и мемуарам. Кроме одного письма. Его автор Юрий Айхенвальд – узник, диссидент, поэт, переводчик, а в нашем контексте – тот, кто написал для Ефремова пьесу «Сирано де Бержерак». То есть перевел, но по сути пересказал своими словами. Письмо Айхенвальда случайно нашлось в Средней Азии, процитирую его при случае.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.